《山海经》有关记述的考古学阐释

■ 常兴照

鲁东地区在大汶口文化晚期以前,发现的遗址数量较少,尤其是鲁东南的沂沭河流域和鲁中北的潍河流域,大汶口文化中期以前的遗址屈指可数。进入大汶口文化晚期之后,特别是到龙山文化前期,山东整个东部地区发现的遗址数量迅速增多,并很快达到一个高峰。众所周知,大汶口文化晚期和龙山文化早期传承紧密,几乎不可分割,这实际上是一个文化的两个阶段。认识这两个阶段,还要从历史地理文献《山海经》说起。

一、《山海经》中的东海应为今天的沂沭河盆地

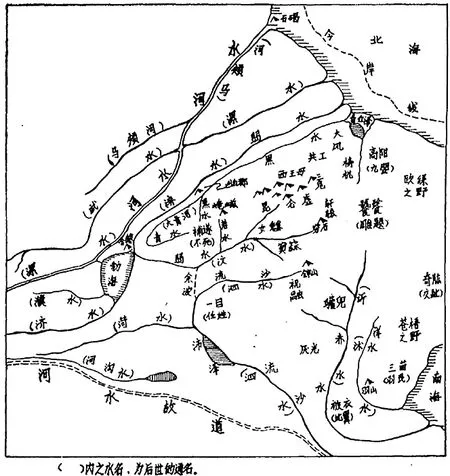

一般认为,《山海经》成书于战国时期或西汉早期,记录的是神鬼怪兽荒诞传说。但历史学家何幼琦先生经过研究,认为其中的《海经》是一部有重要历史价值的地理著作,虽然成书于战国时期,记录的却是约5000 年前的古代民族和地理分布,其中最主要的地区就在山东。比对一下当年华北的地图(如图1 所示)便不难理解,昆仑虚就是泰山,《海经》中涉及的山川、疆域就在山东省及其周边地区。

图1 《海经》疆域及氏族分布示意图

《山海经·大荒东经》:“东海之外大壑,少昊之国。少昊孺帝颛顼于此,弃其琴瑟。”郝懿行云:“此言少皞孺养帝颛顼于此,以琴瑟为戏弄之具而留遗于此也。”《楚辞· 远游》云:“上至列缺兮,降望大壑。”洪兴祖补注:“《列子》曰:‘渤海之东,有大壑焉,实惟无底之谷,名曰归墟。’”是大壑即归墟。“勃海”是巨野泽的古名,这个古名一直袭用到汉初。《战国策·赵策》中苏秦说:“秦攻赵则韩军宜阳,楚军武关,魏军河外,齐涉勃海,燕出锐师以佐之。”这里勃海就是巨野泽。所谓东海,则不是现在的东海,实际上就是曾经是海的沂沭河盆地,秦汉之际在这里设立东海郡也缘由于此。

《山海经·大荒南经》:“东南海之外,甘水之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。”《海外东经》:“下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”郭璞于“汤谷”下注曰:“谷中水热也。”《大荒东经》:“大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”大壑实即汤谷。“壑”本义即为山谷坑地,如《礼记·郊特牲》:“土反其宅,水归其壑。”甘渊、温源谷、汤谷、大壑均为一地而别称。综合各种资料,可以认为,《山海经》中的东海应为今天的沂沭河盆地,大壑就是沂沭大裂谷。

二、《山海经》中有关帝舜的考证

与大壑之内的氏族集团对应的有两个,一是帝舜太昊集团,一是十日之国。文献中有一位不列于帝王大系但却在传说中特别有名的君主——帝俊。《山海经》中关于他的记载凡十六见。正如徐旭生先生在《中国古史的传说时代》中所说:第一,他东南西北无所不至;第二,古代的重大发明差不多全出于他的子孙;第三,十个太阳、十二个月亮都是他的子女。近代经学大师王国维旁征博引,证以考古资料,《殷卜辞中所见先公先王考》举凡五条,力主帝俊即帝喾,亦即商人之高祖夔,已得多数学人认同。《山海经·大荒东经·中容之国》郭璞注云:“俊亦舜字假借音也。”《说文解字》“舜”字段玉裁注:“舜者,俊之同音假借字,《山海经》作帝俊。”郭沫若先生在《中国古代社会研究》一书中支持此说,认为帝俊妻娥皇及羲和、常羲(仪)与帝舜妻娥皇、女英是一事化为二事;娥皇及羲和、常羲(仪)实为一音之变,女英、女匽当即常羲、常仪之音变;是则帝俊与帝舜当为一人。学者王树明在《帝舜传说与考古发现诠释》中指出:“《史记·陈杞世家》曰‘陈胡公满者,虞帝舜之后也,……封之于陈,以奉舜祀,是为胡公’。武王褒封神农、黄帝、帝尧、夏禹等古代帝王后裔之地,皆系其先祖遗虚。因之胡公封陈祀舜,而陈其先为太昊遗虚,是故舜亦即太昊。”当此,太昊即帝喾,帝喾即帝俊,帝俊即帝舜,帝舜即太昊,佐证连环,说不可移。

文献中记载,帝舜有虞氏部落有过较大规模的迁徙。《孟子·离娄下》:“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也。”《史记·五帝本纪》:“舜,冀洲之人也,舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。”“舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽上人皆让居;陶河滨,河滨器皆不苦窳;一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”舜的籍贯不一,可认为是迁徙造成的讹误。

另外,帝舜还有诸多的文治武功,但比较突出的是征伐三苗。《左传·昭公元年》载:“虞有三苗。”《吕氏春秋·召类》载:“舜却苗民,更易其俗。”《淮南子·修务训》载:“舜……南征三苗,道死苍梧。”《史记·五帝本纪》载:“三苗在江淮、荆州数为乱。于是舜归而言于帝,请流共工于幽陵,以变北狄;放驩兜于崇山,以变南蛮;迁三苗于三危,以变西戎;殛鲧于羽山,以变东夷;四罪而天下咸服。”这里除共工外,其余三罪均与苗民有关。综上可知,太昊帝舜部落的迁徙有两种方式和两条路线:一是文化与道德征服,主要针对于中原地区,中原地区有众多帝舜的传说及遗迹为证;二是军事武力征服,主要针对于南方苗、蛮民族,所以南方地区亦有许多帝舜太昊的居、迁之地及葬址。

三、大汶口文化晚期——陵阳河类型的发展与扩张

大汶口文化晚期阶段,海岱地区的文化格局与上述文献记载的相关状况十分吻合。学术界将分布于莒县、临沂(以大范庄遗址为代表的)、日照等地的大汶口晚期文化,称之为陵阳河类型。陵阳河类型为代表的东方氏族在沂沭河流域迅速发展,成为同时期先进文化和生产力的代表,并向西、向南进行了大规模的迁徙和扩张。陵阳河类型的发达与先进,一是表现在器物群体反映出生产力水平的进步,如较多磨光黑陶的出现、大量酿酒与饮酒器物的存在,说明制陶技术极为成熟、农业生产特别丰富,有较多的剩余用于酿酒;二是出现于祭祀类陶器与陶器上的刻画图像文字,证明意识形态领域出现了质的飞跃;三是同期遗址密集,仅日照一地,就发现同类遗址500余处,几乎可与现代的村庄相比肩,这种状况一直延续到龙山文化早期。这些均有力地证明了陵阳河类型在同期其他遗存中具有不可替代的地位与作用。王树明先生根据陵阳河出土陶尊文字中刻画的“◇”形符号,隶释其为古代“凡”字的祖形,发源于一种吹奏器物,通转为风,即为太昊或者虞舜的徽号,为“舜生诸冯(今诸城、莒县交界处)”和“太昊风姓”找到了强有力的物证。

发展与扩张相辅相成,世界上大部分古代民族莫不如是。陵阳河类型文化同样进行了大规模的扩张。

其一是胶州地区的三里河类型首先成为集团成员。这除了表现在器物群体大部分特征上的一致性外,在祭祀和文化意识上亦形成统一,诸城前寨遗址就出现了与陵阳河相同的刻画文字。

其二是对南部苏皖地区发动了征讨,对良渚文化进行了有力反击。如在南京北阴阳营和余杭南湖遗址发现与陵阳河类型类似的刻画符号,江浙一带的良渚文化中屡见大汶口晚期的代表性器物。可以认为,大汶口晚期赵庄类型属于陵阳河类型南进征伐之后的一个变体,而蒙城尉迟寺类型就是陵阳河太昊氏族南征的一个重要据点。尉迟寺类型出土陶尊文字,与陵阳河类型的图像文字完全相同或相似。尉迟寺类型的年代要比陵阳河类型略晚,大排房没有打破关系,当为一次性建造或一次性废弃,这些都说明尉迟寺遗址是陵阳河居民迁移而来的结果。陵阳河类型的这次南征,从时代上一直持续到龙山文化早期,豫东淮阳平粮台龙山文化古城仍然是这次南征的余脉。从范围上一直波及到江汉地区,屈家岭文化晚期及“湖北龙山文化”中出现的陶鬶、陶壶、蛋壳彩陶杯以及拔牙习俗、连间房屋建造技术等等,都与这次南征有密切关系。

其三是对与其保持密切关系的西部诸族进行了渗透。先是大汶口文化晚期的西夏侯类型出现了较多的陵阳河类型因素,其中枣庄建新遗址的文化面貌与陵阳河十分接近;再就是鲁西南、豫北冀南、豫西、晋中南等地相继发现大汶口晚期遗存或文化因素。需要注意的是,在仰韶文化谷水河类型分布的中西部地区远离大汶口文化的地方,如偃师市滑城和平顶山市贾庄,都发现一些大汶口文化墓葬。故有人认为,大汶口文化不仅对仰韶文化有强烈的影响,有些居民已经迁到仰韶文化的老家落户了。这种渗透带来的直接影响是,促成了以庙底沟二期文化为代表的不同地域文化传统的一次新的组合,引发了仰韶文化系统“空足三足器”的一场革命,形成了龙山时代中原地区分别以鼎、斝、鬲、甗为代表性器物的不同文化主体的分布格局。

三里河类型与陵阳河类型的组合,是十日之国的正式诞生。诸城前寨和陵阳河出土的刻画符号中关于“日、月、山” 的图像,已有众多学者从不同的角度进行了详尽诠释,或释为“昊”,或释为“炟”,或释为“炅”;或解为“祭天”,或解为“依山头纪历的四时之祭”,或解为“一乌载日”之形象。这些都离不开与太阳相关的主题,可以肯定地说,这种图像其实就是太阳崇拜的一种物象反映。所谓的“十日并出”,就是十个(或更多)崇拜太阳的氏族,“东方昊天”“主四时日月”等等,盖本源于此。再有,崇拜太阳与崇拜鸟有着密切的联系,郭璞在《山海经·大荒东经》“一日方至,一日方出,皆载于乌”下注曰:“中有三足乌。”我国古代就有日中有三足乌的传说,《淮南子·精神训》:“日中有踆乌。”高诱注:“踆,犹跗也,谓三足乌。”故太阳也叫三足乌或金乌。所以,崇日和崇鸟有着共同的意义,帝俊(太昊)所属的十日之国与少昊所建鸟的王国,在概念上也应是一致的。尉迟寺类型出土的鸟形神器,完全是少昊“结薰茅为旌,刻玉为鸠,置于表端”的图腾形象,而且是其与“日、月、山”图像文字共出,为上述推论提供了有力的证明。

陵阳河类型对于良渚文化的反击,可以认为是帝舜部族对三苗民族的一次毁灭性征讨。《左传》《吕氏春秋》《淮南子》《史记》等典籍史料均记载了这次规模宏大的战争。战争的结果是“放驩兜于崇山,以变南蛮;迁三苗于三危,以变西戎;殛鲧于羽山,以变东夷;四罪而天下咸服”。长江下游地区的考古学文化在大汶口晚期之后急剧衰落,应与这次战争有密切关系;而江汉地区出现的大汶口文化因素,当是随着驩兜和三苗的“迁、放”而变化;进而,巴蜀地区发现的三星堆文化也有浓厚的大汶口文化因素,因此,《山海经·海内经》中所谓的“大皥生咸鸟,咸鸟生乘釐,乘釐生后照,后照是始为巴人”也就符合情理了。