原络配穴法结合康复训练治疗中风后手痉挛疗效观察

段毅飞,李艳红,孙文娟,李 妍,闫润润,陈思岐,尹清波

(1. 河北中医学院附属医院,河北 石家庄 050011;2. 河北省中医院,河北 石家庄 050011)

中风病是临床常见病、多发病,具有发病率、致残率、病死率、复发率“四高”的致病特点。有研究报道55%~75%的中风患者会遗留肢体功能障碍,其中85 %~90%的中风偏瘫患者通常情况会在发病之后的2周左右出现不同程度的痉挛[1]。由于上肢,特别是腕手部分在大脑皮质投影较大,且多涉及精细活动,如抓握、取物等,康复难度较大,直接影响患者的日常生活能力,因日常生活能力受限,行动需要家庭护理,进而降低患者生活质量,因此改善腕手痉挛情况是增强患侧肢体运动功能恢复的重要组成部分[2]。本研究采用原络配穴法结合日常康复训练治疗中风后手痉挛,效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1诊断标准 西医诊断标准参照1995年中华医学会全国第四届脑血管病学术会议制定的《各类脑血管疾病诊断要点》[3];中医诊断标准参照1996年国家中医药管理局脑病协作组发布的《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[4]。

1.2入选标准 纳入标准:①符合上述中医、西医诊断标准并经CT或MRI确诊为脑卒中者;②脑卒中发作后生命体征平稳,病程在3个月以内;③年龄18~75岁,意识清醒,能配合治疗;④患侧肌张力根据改良Ashworth法评定≥Ⅰ级;⑤近期未口服松弛肌肉及镇静类药物;⑥患者自愿接受本治疗,签署知情同意书。排除标准:①严重智能障碍、失语者;②伴有肝肾功能障碍、心肌梗死或合并严重糖尿病、重症感染、肿瘤等病患者;③非脑梗死引起的手拘急者;④既往有脑卒中病史者;⑤不符合纳入标准,治疗配合欠佳,资料不全等影响疗效判定者;⑥正在参加影响本研究结果评价的其他临床试验者。

1.3一般资料 选取2018年5月—2019年8月于河北省中医院康复医学科门诊及住院病房接受治疗的中风后手拘急患者60例,将患者按随机数字法随机分成观察组、对照组,每组30例。观察组中男17例,女13例;年龄36~70(56.2±9.4)岁;病程14~48(31.1±9.5)d;左侧手痉挛15例,右侧手痉挛15例。对照组中男16例,女14例;年龄33~72(55.3±10.0)岁;病程17~45(32.6±8.7)d;左侧手痉挛12例,右侧手痉挛18例。2组患者性别、年龄、病程等一般资料经统计学处理比较差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。本研究经河北省中医院医学伦理委员会审核通过(2019-KY-172-01)。

1.4治疗方法 2组患者入院后在保证生命体征稳定的基础上,根据其并发症分别给予对症药物治疗及健康宣教等。

1.4.1对照组 康复训练主要采用Bobath技术、OT作业疗法、手功能训练抑制患侧痉挛及异常运动模式,包括手部痉挛肌肉的牵拉训练,腕手关节被动运动训练等。具体操作:①康复治疗师通过松动患侧肩胛骨,托住肱骨头将手臂伸直于外展位,康复师采用Bobath式关键点控制技术,将腕关节伸展,拇指外展,牵拉手部屈肌群,促通手指伸展;②患者取坐位,令患者双手掌心相对,十指交叉且患侧拇指在上握手,置于身前平面上,向两侧交替移动重心;③患者偏瘫侧单手推滚轮或Bobath式握手推;④在康复治疗师指导下双手抓握粗细程度不同的木钉。康复训练每日1次,每次训练30 min,10次为1个疗程,共进行4个疗程。

1.4.2观察组 ①康复训练:训练内容、疗程同对照组。②针刺:选取手阳明大肠经及手太阴肺经原络穴组,即大肠主,取患侧合谷穴;肺之客,取患侧列缺穴。患者取仰卧位,术者立于患者一侧,用75%乙醇分别于患侧前臂桡侧的列缺、合谷穴附近常规皮肤消毒,选用0.30 mm×40 mm一次性毫针向上斜刺列缺穴0.2~0.3寸,合谷穴向后溪方向透刺1.0~1.5寸,得气的针感表现以酸、麻、胀、痛等感觉出现在沿经络循行方向或局部为准,得气后列缺、合谷分别施以对应的平补平泻手法、提插捻转泻法,行针频率为每秒捻转3~5转, 行针时长为10 s,留针时间为20 min,为尽量减少误差,整个治疗过程均由同一针灸医师进行。针刺每天1次,每周5次,10次为1个疗程,共进行4个疗程。

1.5观察指标 ①手部痉挛程度:通过改良Ashworth量表[5]对关节活动时出现抗力的情况进行分级,分别记为0、Ⅰ、Ⅰ+、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。其中0级为正常肌张力;Ⅰ级和Ⅰ+级为轻度痉挛,肌张力轻度增加,关节被动屈伸时,前者在活动范围(ROM)之末出现突然卡顿,后者在ROM后50%范围内突然卡住,且继续被动活动时始终有小阻力;Ⅱ级为中度痉挛,在通过ROM的大部分时阻力均较明显增加,但受累部分活动仍能较容易移动;Ⅲ级和Ⅳ级为重度痉挛,前者肌张力严重增高,被动活动(PROM)检查较困难,后者受累部分处于或屈或伸的僵直状态,不能活动。②手指运动功能:采用简化Fugl-Meyer量表(FMA)中手指运动功能评分[5]对治疗前后手功能进行评价,共7项,分别为手指的集团屈曲、集团伸展、钩状抓握、侧捏、对捏、圆柱和球形抓握,每一项评分标准根据其动作完成情况分为3级,分别获得0,1和2分。该量表最高分为14分,积分越高,代表手指运动功能越好。③日常生活能力:采用改良Barthel指数量表[5]评估患者日常生活能力,共有10项,进食、用厕、上下楼梯、穿衣:不能10分,需帮助5分,自理10分;大便、小便:失禁0分,偶尔失禁5分,能控制10分;修饰、洗澡:需帮助0分,能自理5分;转移、活动:不能0分,需转移大量帮助或能在轮椅独立活动5分,需少量帮助10分,自理15分。共计100分,积分越高,代表患者自理能力越好。

2 结 果

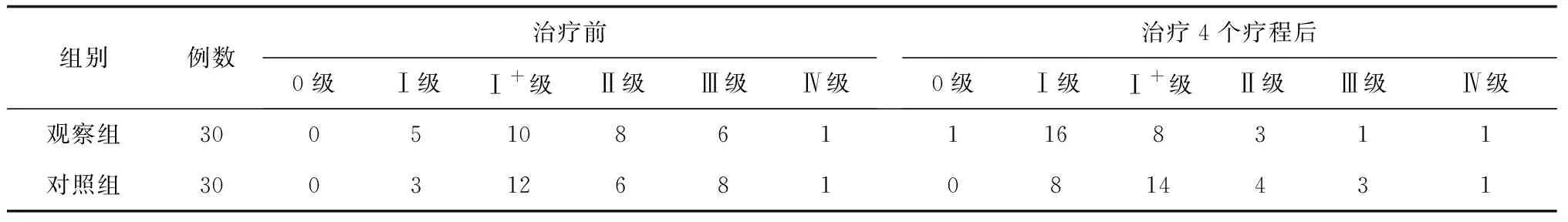

2.12组患者治疗前后手部痉挛程度比较 2组患者治疗前手部痉挛程度分级比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4个疗程后,2组患者痉挛程度分级均较治疗前明显降低(P均<0.05);治疗后观察组痉挛程度分级低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组中风后手痉挛患者治疗前后改良Ashworth量表分级比较 例

2.22组患者治疗前后评分比较 2组患者治疗前FMA评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4个疗程后,2组患者FMA手指运动功能评分均高于治疗前(P均<0.05);治疗后观察组FMA手指运动功能评分高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组中风后手痉挛患者治疗前后FMA手指运动功能评分比较分)

2.32组患者治疗前后Barthel指数评分比较 2组患者治疗前Barthel指数评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗4个疗程后,2组Barthel指数评分均高于治疗前(P均<0.05);治疗后观察组Barthel指数评分高于对照组(P<0.05)。见表3。

3 讨 论

在祖国传统医学中虽无中风后手痉挛病名,但多将其归属于中医学中的“筋病”等范畴。《难经》云:“阴跷为病,阳缓而阴急;阳跷为病,阴缓而阳急。”人体上肢外侧为阳,内侧为阴,当上肢呈现痉挛性瘫痪时,其内侧屈肌呈挛缩屈曲状,手指处于向掌内屈曲、强握位置,所以中风后手痉挛状态归属于阳缓而阴急[6]。《素问·调经论》指出“手屈而不伸者”“其病在筋”,揭示了中风后手痉挛病变部位在筋。另在《景岳全书》中记载“病在血液,血液枯燥,所以筋挛”“气中无血,则病为抽掣拘挛……故当责其无血”。由此可见,中风后手部痉挛疼痛源于人体内气血阴阳失调,筋脉失养,闭阻经络。

表3 2组中风后手痉挛患者治疗前后Barthel指数比较分)

现代医学对于中风后痉挛的机制仍在探究,大部分学者认为肢体痉挛程度与肌肉牵张反射速度增加有关,且呈正相关,同时伴随由于脊髓牵张反射增强而引起的腱反射亢进,属于上运动神经元综合征的运动障碍表现之一[7]。另外有实验表明,肌张力是由脊髓α和γ运动神经元共同作用的结果,当脊髓神经元变化时α和γ运动神经元过度兴奋,网状脊髓束等其他通道对拮抗肌抑制作用减弱,无法完成正常的协调运动,则会导致肌张力增高[8-9]。中风后手痉挛状态属于肌张力异常的表现,如果手痉挛状态未及时得到有效治疗会引起指关节挛缩变形、疼痛等症状,严重影响生活质量。有研究报道中风后偏瘫患者手功能的预后与其发病的年龄、病灶大小、严重程度及康复介入时机、干预措施等因素有关,其中康复早期介入较晚期介入能更好地改善患侧运动功能[10]。故临床中早期介入针刺等康复方法可有效缓解上肢痉挛状态。

中风后患者出现上肢痉挛瘫痪源于上肢伸肌肌张力相对减弱,治疗应以平衡屈肌、伸肌肌张力为重点[11]。历代针灸医家治疗中风后痉挛偏瘫时,取穴以平衡机体阴阳气血状态为目的,而原络配穴法在调节脏腑气血阴阳、活血通络方面具有独特优势。原穴是脏腑原气经过与留止之所,既可以反映五脏六腑的盛衰,亦可调节相应脏腑经络功能;络穴为表里两经联络之处,有一络通两经之用。明代杨继洲在《针灸大成》中记载原穴与络穴配伍可以调节五脏六腑之经气,改善经脉病变的症状,可充分发挥针灸“调神”及补元通络的作用。因此从整体论治中风后手痉挛具有其合理性。

《五脏生成篇》云“掌受血而能握”“指受血而能摄”,说明手部的正常活动有赖于经脉气血的滋养;《血气形志篇》及《临证指南医案》中分别指出阳明经“常多血多气;为宗筋之长,阳明虚则宗筋纵”,故治疗中风后痉挛偏瘫时多遵循“治痿独取阳明”原则,合谷穴属手阳明,且列缺为太阴别走阳明之络,两穴联用可调节阳明经气血运行,达到滋补经气、疏利关节、濡养经筋目的;合谷穴采用向后溪穴透刺法,一针所过,贯通手之三阴三阳,可沟通内外、疏通经络、平衡阴阳、通利关节,起到舒筋缓急作用,对中风的本虚标实的病因起到治本的功效。其次列缺为任脉与肺经气血交会的场所,刺之可双向调节任脉气血变化,又因任脉内连五脏,汇集上中下三焦的宗气、水谷之气、原气,有调节全身气机的作用[12],故针刺列缺穴可调整脏腑气机升降和全身阴阳平衡。另外相关实验研究亦表明刺激任脉可上调脑缺血再灌注,促进侧脑室神经干细胞的增殖,从而促进脑缺血损伤后神经修复,改善手部拘挛状态[13]。

中医治病在于调和阴阳,中风后手痉挛证属阳缓阴急,人体内阴阳升降的过程赖于“左右”。《素灵微蕴》曰“左右者,阴阳之道路也,右为肺金,左为肝木”。肝气与肺气分别升降于人体左右,通过调节人体全身气机的运行,列缺为手太阴肺经络穴,刺之可通过经脉调节肺脏功能,达到“扶阳抑阴”的目的,改善中风后患者阴阳失调的情况。《素问·灵兰秘典》记载肺为相傅之官,其主要功能在于“治节”,张景岳注曰“节,制也;肺主气,气调则荣卫藏府无所不治”,可见肺有调理其他脏腑功能的作用。中风后手痉挛状态可责之于肝体失荣、筋脉失养,针刺列缺通过加强肺脏的宣发肃降功能,将脾胃运输过来的水谷精微物质输送到肝脏,手部拘急程度亦随之缓解。

从现代医学角度来看,合谷穴、列缺穴分别位于在第一骨间背侧肌中、拇长展肌腱与桡骨茎突掌侧骨嵴之间的凹陷,其中合谷穴其下布有掌背侧神经及指掌侧固有神经;列缺穴其下布有前臂外侧皮神经和桡神经浅支,深层有桡动脉、静脉分支。针刺合谷、列缺时可影响拇长展肌、拇内收肌、肱桡肌腱、旋前方肌、前臂外侧皮神经、桡神经浅支及其动静脉分支等部位,直接刺激局部感觉和运动神经,影响手部的血液循环和有氧代谢,进而改善腕手部肌张力失衡情况,抑制亢进肌群,有利于缓解局部的痉挛。在日常生活中手部的正常活动需要其相应掌侧的桡、尺动脉提供血液。张东波等[14]通过临床观察发现卒中后手功能障碍患者患侧皮温低于健侧,这可能与患侧桡动脉血管阻力增加、灌注障碍有关。王亚军等[15]通过针刺列缺穴,发现手太阴肺经与手阳明大肠经穴位温度明显高于针刺前,且经穴位置多分布于上肢桡侧端,故针刺列缺穴有可能改善上肢部桡侧动脉血液运行,进而能够加快手功能的恢复。此外有研究认为针刺改善肢体的异常运动模式主要是通过调节脑组织的血流量、氧代谢及血流变学等方式,促进脑组织侧支循环建立达到治疗目的[16]。许建阳等[17]通过针刺合谷穴发现其可诱导大脑额叶和枕叶脑组织血流量和血流容积增加,降低脑梗死和脑水肿体积及血液流变学中全血比黏度,并且对脑组织损伤以及对大脑中动脉栓塞再灌注具有保护作用。庞博等[18]和张晓华等[19]借助经颅多普勒超声发现针刺列缺穴时可使椎动脉血管内径增宽,增加椎动脉及大脑前动脉血流速度,改善椎动脉供血强度。故针刺合谷穴、列缺穴可促进病灶周围脑细胞的重组与代偿,缩短脑血管侧支循环建立时间,改善脑及手腕部的微循环,同时激活神经细胞,从而促进上下运动神经元的功能康复。合谷、列缺缓解手痉挛的即刻效应可能为针刺刺激掌指侧肌梭感受器,产生针感信息并传入脊髓引起牵张反射,兴奋腕手部瘫痪肌肉,与拮抗肌群产生平衡,同时当拇指外展时结合Bobath康复理论可促进所有手指伸展,从而缓解手部痉挛。

本研究结果显示:经4个疗程治疗后,2组患者手部痉挛程度较治疗前明显降低,FMA手指运动功能评分、Barthel指数评分均较治疗前明显提高,治疗后观察组患者手指痉挛程度低于对照组,FMA手指运动功能评分、Barthel指数评分均高于对照组。表明原络配穴法结合康复功能训练在提高中风后手指运动功能、降低肌张力、改善生活日常能力方面比单纯康复训练效果更显著。

限于目前研究条件,本研究未对原络配穴法结合康复训练治疗中风后手拘挛的远期疗效进行观察。综上所述,原络配穴法结合康复治疗可较好地缓解手痉挛状态,缩短康复进程时间,提高患者康复训练信心及生活质量,体现了针灸取穴少而精的思想。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。