基础教育信息化协同发展的当代实践:自组织与他组织视角

徐晶晶 胡卫平 逯行 黄荣怀

摘要:任何系统均受内外因素之双重作用影响,都是自组织与他组织的某种统一体。在基础教育信息化系统中,自组织和他组织是推动基础教育信息化发展的两种不同性质的力量。学校自组织行为以信息技术为支撑,以教师自发性应用信息技术为核心特征;校外他组织以服务学校为依托,通过向学校提供政策引导或支持服务促使学校从被动接受向主动应用转变。当前国内基础教育信息化协同发展,主要包含学校内部的协同和跨组织的协同两种基本实践模式。前者以参与型领导为主,表现为以需求为导向的信息化应用;后者以指导型领导为主,表现为多主体协同推进信息化应用。从实践样态来看,尽管学术界和实践领域对基础教育信息化协同进行了初步探索和实践尝试,但当前的协同实践仍在协同主体、协同类型、作用力、组织关系方面存在一定问题。基础教育信息化协同发展要改变传统的“中心—边缘”式结构,形成基于学校自组织与校外他组织的协同机理,需在发挥和保障自组织的主体能动性基础上,将自组织的开放性与他组织的保障性相结合,构建学校自组织为主体与校外他组织为辅助的协调运作模式。

关键词:基础教育信息化;协同发展;协同实践模式;协同特征;协同机理

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2021)01-0087-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2021.01.009

基金项目:陕西省教育科学规划“十三五”规划2020年度课题“突发性公共事件中主动学习的适应性与干预机制研究”(SGH20Q216);国家自然科学基金2018年度面上项目“动机影响创造性过程的认知神经机制”(31871118)。

作者简介:徐晶晶,博士,讲师,陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室(陕西西安 710062);胡卫平,博士,教授,博士生导师,陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室(陕西西安 710062);逯行,博士研究生,北京师范大学教育学部(北京 100875);黄荣怀,博士,教授,博士生导师,北京师范大学教育学部(北京 100875)。

2019年2月,中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》,明确提出要建立协同规划机制、健全跨部门统筹协调机制,完善区域教育发展协作机制,全方位协同推进教育现代化建设(新华网,2019)。《教育信息化2.0行动计划》也指出要充分发挥政府和市场两个方面的作用,积极鼓励企业提供优质的信息化产品和服务,实现多元投入和协同推进(教育部,2018)。基础教育信息化是一个需要多元主体协同参与的过程。其从单一主体推进转向协同攻坚、从粗放型实施转向精细化发展模式,既是宏观层面顺应国家教育信息化政策发展基本方向、彰显国家教育事业发展战略的一种导向,也是微观层面由于基础教育信息化所面临的实然困境倒逼其发展转型的一种必然,是信息化教学应用与数字化学习体验的现实诉求促进基础教育信息化发展转型的一种趋势。这种转变已不仅仅是人们观念意识上的改变,而是逐步开始上升为一种实践模式的变革,这种变革或将成为破解其实现困境的有效突破口。然而目前,虽然教育行政部门、中小学校、高校、企业和家庭等组织协同合作的行为不断涌现,但这些协同模式及其所呈现的具体特征,以及协同形成的机理尚未阐明,阻碍了基础教育信息化的全面推进。探寻协同现象的本质和规律、厘清协同形成的机理,不仅是教育教学改革的重要任务,也是基础教育信息化不可回避的现实议题。

一、基础教育信息化协同发展中的自组织与他组织现象分析

组织是指具有明确的目标导向、精心设计的结构与有意识协调的活动系统,同时又同外部环境保持密切的联系。从组织的进化形式来看,可分为自组织与他组织两类。如果系统在获得空间的、时间的或功能的结构过程中没有外界的特定干预,系统就是自组织的;如果系统是在外界的特定干预下获得空间的、时间的或功能的结构的就是他组织的(H·哈肯,2010)。原则上每一种自组织方式均有与其相对应的他组织方式(苗东升,2010),自组织与他组织本质上是共存的,二者是社会组织化中的两种现象。任何系统均受内外因素之双重作用影响,都是自组织与他组织的某种统一体(宋愛忠,2015),任何一项组织活动都是自组织与他组织共同作用的结果(魏道江等,2014)。

在基础教育信息化系统中,自组织和他组织是其发展进程中两种不同性质的力量。从组织力来源来看,组织力来自学校系统内部的称为自组织,组织力来自学校系统外部的称为他组织。其中,自组织是内力,是学校基于发展需求而产生的一种自发性的、自下而上的、由内而外的行为;他组织是外力,是校外组织有计划控制的、由外而内的、基于利益考量的行为。不可否认,学校从本质上来讲由于其隶属于教育系统而具有他组织属性。但就信息化教学创新行为产生的本质而言,可以看成是由学校管理者、骨干教师和普通教师围绕受教育者这一核心要素,彼此之间通过教与学的关系而建立,或者是学校系统内部通过竞争与合作而形成(并非通过外部他组织施压而形成)的暂时的被动应用行为。有学者构建了自组织与他组织的演化图谱,提出系统从无序到有序要经历旧结构失稳、自组织主导、他组织介入、他组织主导和新范式出现5个阶段(殷宝媛等,2018)。学校在信息化推进的不同阶段亦涉及自组织与他组织不同力量的博弈与合作,其有序程度不仅需要学校系统内部各参与主体的协同配合,还需要与校外他组织力量的协同发力。当前,以学校主体为核心进行信息化教学创新的自组织行为或现象开始大量涌现。学校自组织行为以信息技术为支撑,以教师自发性应用信息技术而非外部组织推动为核心特征;校外他组织以服务学校为依托,通过向学校提供政策引导或支持服务促使学校从被动接受向主动应用转变。这种由学校主体自发形成的自组织行为的实践样态是怎样的,从区域层面来看,学校自组织如何借助外部他组织力量,形成多元主体协同发展的样态,正是本研究关注的现实问题。

二、基础教育信息化协同发展的实践样态

协同的形成机理是一个抽象程度较高的概念,过去主要通过理论思辨的方法进行研究。随着研究方法的逐步科学精准化,教育中的理论思辨与实践探索越来越依赖基于事实的研究(刘三

1.案例遴选与分析框架

(1)典型案例的遴选

为确保案例的代表性与可靠性,研究确定了三个案例遴选标准:在实施主体层面,至少包含两个及其以上组织协同推进教育信息化;在持续时间上,通过协同发展推进信息化至少开展了一年以上的探索,具有可持续性;在辐射引领方面,学校或区域层面开始在某一方面形成了较为完善的协同发展体系,具有可推广性和可迁移性。

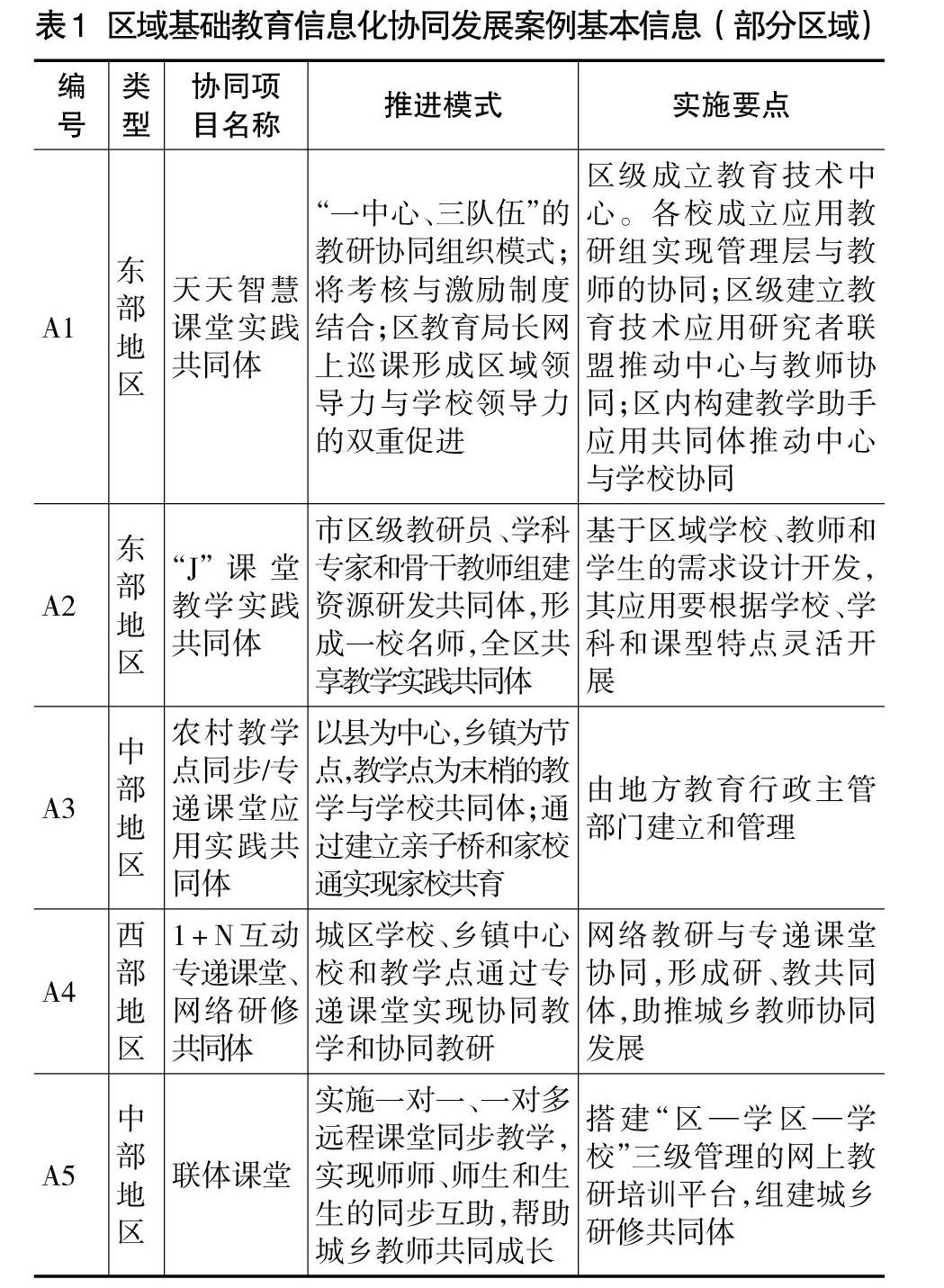

基于案例遴选标准,采用基线调研和权威部门发布的典型案例相结合的搜集方法,从多渠道搜集相关案例以确保所选案例能够代表当前基础教育信息化在协同发展层面所开展的典型创新实践。具体来源如下:东部Q市10个区(市)共62所学校的典型案例,教育部办公厅2018年教育信息化教学应用实践共同体案例,教育部基础教育司2016-2018年度基础教育信息化应用典型案例,教育部科技司2019年度“智慧教育示范区”10个建设项目。最终研究共收集有效案例63个,其中,区域案例31个(编号为A1,A2,…,A31),中小学校案例32个(编号为S1,S2,…,S32)。学校和区域案例基本信息分别如表1和表2所示。

(2)案例分析框架

依据基础教育信息化发展的实际情况,聚焦基础教育信息化协同发展的形成机理这一研究问题,首先从学校内部的协同和跨组织协同两个维度对当前基础教育信息化协同发展的典型实践案例及其协同特征进行分析,案例分析框架如表3所示。

2.基础教育信息化协同发展的实践模式

协同是一个长期、持续性、动态而系统的实践过程,从不同视角对协同实践模式进行考量通常会得出不同分类结果。有研究从协同创新视角提出存在纵向协同和横向协同两种模式(Tether,2002;Arranz et al.,2008)。本文依据案例分析框架分别从学校自组织和校外他组织视角探究学校内部的协同和跨组织协同两种基本实践模式。其中,学校内部的协同是指同一学校内部横向或纵向的协同模式,而跨组织协同在解决各种社会问题过程中正变得越来越普遍,已经成为公众广泛认同且可取的解决社会具有挑战性问题的策略(Logsdon,1991)。目前区域层面已开始尝试探索和引导学校自组织如何与校外他组织力量(如高校、企业和家庭等)协同推动学校信息化教学创新应用。

(1)学校内部协同

学校内部的协同以参与型领导为主,表现为以需求为导向的信息化应用。第一,在协同主体上,主要由学校自组织组成教育信息化工作组,形成信息化管理者、骨干教师和普通教师三位一体的协同工作机制。学校是一个组织,其信息化的全面实施不仅需要学校管理者信息化领导力的统筹推进,还需要学校骨干教师和普通教师的协同推动。如S23在信息化推进中逐步形成了以课程数字化研究室统筹推进、中层干部骨干全面带动、学科团队践行实践的协同推进模式。

第二,在协同类型上,表现为以科层制协同为主,沟通性协同和公私协同为辅。学校内科层制协同在信息化推进过程中一直占据主流,体现为学校信息化管理者以纵向命令方式要求教师应用信息技术。如S9非常注重信息化组织与制度保障建设,专门成立了校长担任组长的电子书包推进领导小组,将电子书包的应用情况纳入教师绩效考核。这种形式是当前较为普遍的以纵向命令方式推进的科层制协同。与此同时,企业间的沟通性协同和政企间的公私协同作为辅助形式为其提供支持与服务。

第三,在作用力来源上,表现为以学校信息化领导力为主,区域信息化领导力为辅,协同推动教师信息化教学常态化应用。学校信息化领导力是一种以学校校长为代表的高层、以科室领导为代表的中层、以一线师生为代表的基层协同管理的集体领导范式。区域信息化领导力是一种由区域教育行政部门、学区和学校组成的集体领导范式。相对而言,学校信息化领导力属于参与型领导,区域信息化领导力属于指导型领导。在具体实践环节,参与型领导作为信息化的实施主体,是决定信息化成效的关键,理应在信息化推進中处于核心位置。从作用力来源上看,学校内部的协同过程主要是以学校信息化领导力为主,区域信息化领导力为辅。

第四,在推进方式上,主要表现为协同教学、协同管理、协同教研和协同课题研究。首先,在教学模式上,基于教师专业发展需求视角,通过校内信息意识强、技术水平高和实践应用好的教师带动普通教师,形成以点带面的辐射模式来实现校内协同教学。如S11小学在教师、技术、班级、学科四个层面,围绕某一技术应用,形成教研组主动应用新技术的动力,通过骨干教师带动普通教师、实验班辐射影响普通班,促进教育教学新技术和新模式在校内的迅速推广。其次,在管理模式上,基于学校管理需求视角实现校校协同管理。如S5小学利用光纤联通主校区和分校区,通过网络视频会议实现校区间的协同管理。再次,在教研模式上,基于教师教研需求构建教师研修中心进行校内协同教研。如S11小学借助云桥学习社区建立微教研、优质课集锦和专业化素养提升等模块,促进教师间的互动交流以及专业素养的提升。最后,在课题研究上,基于校本教研视角开展协同课题研究。如S6利用“网络条件下小学生能读会写”课题让学校的“教科研训”有机结合。

(2)跨组织协同

跨组织协同以指导型领导为主,表现为多主体协同推进信息化应用。第一,在协同主体上,主要由教育行政部门组成信息化推进工作组,校外他组织提供支持服务,形成“区—学区—学校”协同体。教育行政部门结合学校实际需求,制定并推进落实区域发展的政策规划。中小学校在开展信息化教与学的过程中,需要与校外他组织一起在跨组织协同发展中发挥核心作用。如A5采用“区级搭台和学校唱戏”的方式协同推进优质资源共建共享,搭建了以“区—学区—学校”三级管理的网上教研平台,创建了名师在线、集体备课等形式的网络教研模式。

第二,在协同类型上,也表现为以科层制协同为主,沟通性协同和公私协同为辅。科层制协同在信息化整体推进中扮演着重要角色,具体表现为以区域统筹的“自上而下”和学校自发参与的“自下而上”两种推进模式。前者依据学校共性刚需,推广教育云平台、大数据中心、录播教室等教育产品;后者主要是各个学校依据本校个性化需求,主动探索并运用教学APP、电子书包和数字资源平台等教育产品。与此同时,企业间的沟通性协同与政企间的公私协同作为推动基础教育信息化发展的重要形式,其价值日益凸显。如A9建立了盟区区长、盟区秘书长、盟区办公室主任和所属校长为主体的科层制协同管理模式,统筹开展盟区的远程互动教学。

第三,在作用力来源上,表现为以区域信息化领导力为主,学校信息化领导力为辅,协同推动区域信息化发展。区域指导型信息化领导力对规范和引导学校信息化的推进,以及运用相关政策和机制激发学校自组织活力方面具有重要意义。如A1在领导力建设方面非常关注区域的辐射引领作用,以“局长网上巡课和专家调研反思”为抓手,通过局长、教研员和技术专家远程观课与反馈,带动辖区学校校长对本校教师信息化应用水平的关注和重视,从而形成区域领导力与学校领导力的双层促进机制。

第四,在推进方式上,表现为协同教学、协同管理、协同教研、协同科研和家校互联。首先,在教学模式上,体现为利用同步课堂、名师课堂、专递课堂等新型教学模式,促进拥有优质资源的学校反哺资源匮乏的学校,实现多主体协同教学。如A3的“双轨数字学校”模式以实践共同体为组织形式、以网络为载体,针对不同学科实施“同步混合课堂、同步互动专递课堂、多媒体课堂”三种教学模式,通过“一个中心校带一到三个教学点”构建城乡教学共同体,实现多主体协同推进城乡教育发展。其次,在管理模式上,校企协作构建信息技术支持的集团化办学新模式,实现协同管理。A6是典型的城乡二元结构,通过成立教育集团建立名校带老校的新机制,利用云直播平台实现集团所属学校的协同管理。再次,在教研模式上,表现为多主体协同构建信息技术支撑下的教育共同体,通过发挥区域优势和特色,建立城乡互动、学校互助和线上线下相结合的多方协同教研模式。如A14师范大学依托高校名師网络课程和持续性的学习跟踪服务,为边远贫困地区的农村教师搭建云端陪伴式专业发展服务平台。通过该平台,师范生与农村教师形成专业互助成长共同体。一方面,使农村教师在师范生的长期陪伴过程中逐步提升信息素养。另一方面,使师范生在与农村教师合作中体验教学一线。另外,该模式还可使师范生和农村教师,以课题协作体模式实现协同科研。A8所属学校结成校际协作体,基于课题来提升校际教师教学水平,促进城乡教育均衡发展,推动校际协同进步。最后,在家校互联上,以家校共育需求为导向,体现为学校推动、家长参与和企业提供支持等方式协同构建家校共同体,进而破解家校教育分离、难以形成合力与协同监管等难题,实现家校协同共育。如A10基于云桥学习社区平台进行实时家校互动,利用平台提供的成长足迹、学情管理模块时刻与家长保持信息双向互动,打造家校成长共同体,构建了信息化助力下的家校协同共育新方式。

三、基础教育信息化协同特征

基础教育信息化的发展不仅仅是学校的责任,也离不开校外他组织力量全方位的支持与协同推动。研究从区域和学校两个层面分别对典型案例进行协同特征分析,以明晰学校自组织与校外他组织的协同运行模式。学校层面,研究根据学段不同分小学、初中和高中三个阶段进行论述;区域层面,根据地理分布,分东部、中部和西部三个区域进行阐述。

1.学校层面的协同特征

(1)小学阶段:注重学习者个性化体验的获得

小学阶段学校自组织在教学、家校协同共育、信息化推进和资源获取方面,基于实际需求借助他组织力量进行了积极探索。教学方面关注通过移动终端为学习者提供各种教育APP、思维导图等多样化的学习资源。家校协同共育方面基于家长需要深入地了解学生在校学习和生活情况的现实诉求,以及小学生独立自主性不高等特点,学校在数字校园建设中开发了家校互动平台,保证家校同步获取学生在校信息。信息化推进方面学校较为重视领导力建设,尝试基于课题研究推动信息化应用。资源获取方面开始与相关企业开展持续合作,协同开发个性化资源,以满足学习者多样化学习需求。

(2)初中阶段:侧重利用新型教学模式促进知识获取

与小学和高中两个学段相比,初中阶段是师生进行信息化教与学均较为积极主动的学段:一方面,多数教师愿意尝试利用信息化手段开展新型教学;另一方面,初中学生正处于知识探究能力的培养阶段,且具有较强的信息化学习方式适应性和自控力。案例分析发现,初中阶段的学校信息化在教学、教研和管理方面取得了可供借鉴的应用成果。教学方面,校内骨干教师率先尝试翻转课堂等新型教学模式,逐步带动普通教师参与其中,并在跨校协同教学中协同他组织力量开展了同频互动课堂、名师专递课堂、云桥学习社区等,有效促进了盟校间的互动交流与协同发展。教研方面,校内和盟校间开展了线上线下混合式教研和城乡教师网络结队,促进了教师专业能力的协同提升。管理方面,利用同步电视会议进行不同校区间的协同管理,并在跨区域合作办学方面进行了大胆尝试。

(3)高中阶段:聚焦教师协同研修

高中阶段以服务高考为宗旨,教师课堂应用信息化的意识和积极性普遍不高,在信息化推进中重点聚焦教师研修和新高考背景下对教学组织方式的调整等,弱化课堂信息化教学,重视课后优质资源供给,以满足新高考改革的现实需要。教师研修方面,不仅注重校内教师协作学习共同体的建立,在区域层面依托名师工作坊,构建区域研修共同体,通过远程观摩、名师网络工作室等教研模式促进区域教师的协同互助新取向和优质资源共享流转新方式。教育组织方式方面,聚焦新高考改革倒逼传统教育教学和管理模式变革这一契机,找准学生学习需求规律,利用“网上走班”满足学生的获得感,实现个性化学习;通过骨干教师带动普通教师协同开发网上教学资源,打破课中讲授与课后辅导的课程链,形成教师主导教学活动逐步向学生主体自学活动转型;利用信息技术和相关平台实现课上与课下、校内与校外、实体课堂与网络课堂的协同发展。

2.区域层面的协同特征

(1)东部区域:多主体积极探索智慧教育体系建设

东部区域的协同发展意识与理念较强,在教研、资源建设、教学和信息化推进方面从区域统筹规划层面进行了积极大胆的探索。教研方面,注重构建线上线下相结合的混合式教研协同体,从而实现区域内和区域间学校教师教研水平的协同提升。资源建设方面,聚焦区域标准化资源和学校个性化资源的双资源协同,尝试通过优质资源互换和选购等方式促进区域间资源的协同发展。教学方面,尝试运用新兴信息技术搭建智慧学习环境,构建智慧课堂实践共同体,注重新型教学模式的技术培训和人才培养。信息化推进方面,强调学校信息化主体意识,注重联合体学校的协同发展,并强调通过与政府、高校和企业等他组织的合作来构建智慧教育体系。

(2)中部区域:基于需求探究信息化应用新方式

中部区域开始逐步认识到协同发展的重要性。一是在教研和教学方面开始关注盟区的协同互动。如在教研方面,中部地区注重教师的专业发展,不仅关注区域内教研共同体的构建,也积极探索盟区间的互动教研,并尝试构建“区级—大学区—校本”的三级协同教研模式;在教学方面,注重利用名校网络课堂优化教育资源供给,利用名师课堂弥补师资差异,利用同步课堂和联体课堂等方式助推城乡教育协同发展。二是在管理和信息化应用方面开始尝试从实际需求出发,探究协同管理和信息化应用常态化的新方式。如在管理方面,积极探索利用集团化办学模式促进校区间的协同管理;在信息化推进方面,积极与政府、企业等他组织协同推进信息化应用常态化。

(3)西部区域:以优质资源输入促进教育均衡

相较于中东部区域而言,西部区域的信息化意识较弱,信息化水平整体不高,在教研和教学方面主要以区域自上而下的方式统一部署,依靠优质资源的输入来促进城乡教育均衡。此外,基于实际需求在亲子沟通上也进行了积极探索。教研方面,体现为构建城乡教师网络研修共同体和城乡学校集体备课模式,促进城乡教师专业水平的协同提升。教学方面,城镇优质学校的骨干教师通过专递课堂、同步课堂和联体课堂等模式帮助薄弱学校的师生获取资源并答疑解惑,从而实现城乡学校间资源的互联互通与共享。家校协同共育方面,特别关注亲子沟通问题,尝试针对留守儿童的特殊需求与企业合作开发平台,以解决亲子时空分离和家校及时互通等问题。

四、对基础教育信息化协同发展现状的反思

基础教育信息化涉及跨组织的业务沟通与整合,需要多元主体间建立相互依赖的协同关系和互联互通的网络治理格局,最终实现组织间的协同共治与互利共赢(南旭光等,2018)。而自组织与他组织需要协同推进才能保障系统的有序运行,其作用关系在事物发展的不同阶段通常呈现出不同特征。自组织是一种自下而上、由内而外、自发性的行为方式,他组织是一种自上而下、由外而内、有计划控制的发展方式(王印传等,2013)。案例分析结果表明,学校自组织与校外他组织之间并没有绝对的界线,二者相对立而存在、相统一而发展。同时,不同学段学生的实际需求不同,不同区域发展水平各异,因而各学段和各区域透过协同所关注的现实问题亦各有侧重。从当前实践样態来看,尽管学术界和实践领域对协同进行了初步探索,学校和区域层面亦开始了一些积极而卓有成效的实践尝试,但当前的协同实践仍呈现出如下一些共性特征,需要进一步探寻协同形成的本质规律和基本原理,以指导实践者更有成效地推进基础教育信息化的协同发展。

第一,在协同主体上,学校内部的协同不能脱离校外他组织而独立存在,跨组织协同亦需要他组织的科学引导。当前学校层面主要基于实际需求寻求与校外他组织合作推进信息化应用,而区域层面通常采用自上而下的科层制模式统筹区域各组织协同。

第二,在协同类型上,参与主体间的目标与绩效冲突制约战略性协同的形成。目前,无论是区域还是学校层面所开展的协同类型大部分都是以行政手段为主要推进力量,协同实践模式尚较为单一。案例分析结果表明,科层制协同在区域和学校层面仍占据主流,而由目标一致和绩效耦合而形成的战略性协同才是未来基础教育信息化所应努力追寻的发展方向和趋势。

第三,在作用力来源上,主要依靠区域信息化领导力自上而下推动,总体上呈现出内部驱动力不足、外部推动力滞后等特征。而内驱力的激发才是协同得以可持续和有序发展的核心,如何科学引导中小学校积极参与、规范和引领校外力量的支持服务作用,激发中小学校应用信息化的积极性与活力(任友群等,2018),形成中小学校与校外力量常态化结对和协同发展的系统化运作模式,促进组织内部和跨组织协同方式的多样化发展,是探究协同形成机理的关键。

第四,在推进方式上,领导力的忽视难以满足持续性的协同需求。区域层面的指导型领导和学校层面的参与型领导作为两种基本领导模式,在很大程度影响着协同的持续性推进。教育行政部门的管理者和中小学校的校长作为协同的核心引导者,其应然逻辑是区域和学校层面的每一次协同都需要他们提前进行顶层设计、统筹谋划并达成共识,从而形成有序而持续的协同发展状态,而非针对某一阶段或某一项目开展偶然性的协同合作去满足阶段性的协同需求。区域和学校层面领导力建设是持续推进协同任务、降低协同成本、兼顾组织内部和跨组织协同所面临的复杂难题的重要路径。

第五,在组织关系上,资源依赖失衡制约协同的常态化推进。组织的价值和绩效源于组织间互相依赖的结构,这种组织间的依赖关系将由竞争向合作、由被动向主动、由简单原子型向复杂网络型、由单纯依赖向整合运用、从单兵作战向共赢转变(王作军等,2009)。各组织发挥优势,向协同参与主体提供最具优势的资源是协同主体间资源流转的理想状态,但这种理想状态的形成受到组织间利益关系和外部环境等综合因素的影响,它需要参与主体间保持一种相对平衡的资源依赖关系(徐晶晶等,2020)。而实践过程中,资源依赖关系失衡明显制约了协同效能。例如远程专递课堂、数字学校等项目就存在资源依赖关系失衡现象,条件好的学校可能在某一阶段能够将优质资源分享给条件薄弱学校,但这种以行政主导力量推进的资源输出模式显然是难以持续的。

需要注意的是,基础教育信息化的协同发展是大众所希冀的理想样态,亦是一个漫长的演进过程,其协同发展的实现并不是一蹴而就的,而是一个渐进的、非线性的复杂过程,因而在其实践进程中所呈现出的这样或那样的难题亦是不可避免的。基于案例分析检视基础教育信息化的当代实践,从自组织与他组织视角厘清其组织关系,系统分析协同发展的基本原理,不仅有助于人们更加理性地认识和把握协同发展的本质规律和内在价值,还能够为致力于基础教育信息化建设的相关组织提供理论依据,从而为更好地推进多元主体的协同发展提供方法论支撑和实践参考,进而丰富基础教育信息化发展理论体系。

五、组织关系视角下的基础教育信息化协同发展机理

自组织的控制是在自发产生和分散控制下实现的,它是自然界和社会长期演化选择和形成的非常优化的进化方式(吴彤,2001)。自组织力量过强,没有足够有效的他组织去引导和制约,必将产生盲目并陷入混乱;他组织力量过强,自组织缺乏主观能动性,系统就会失去活力。只有将自组织与他组织协同推进,并形成优势互补、互相激励和彼此制约的关系,依靠自组织激发活力,依靠他组织消除盲目性,整个系统才能相对稳定且有序的发展。基础教育信息化作为一项复杂的系统工程亦是如此,其发展过程也是学校自组织与校外他组织相互作用的结果,涉及到组织内部和跨组织的业务沟通与整合,需要在明确参与主体责任边界及其关联关系的基础上,形成多主体协同参与。案例分析结果表明,学校自组织通过内部群体彼此默契配合与协同分工来主动推进信息化的教与学,而校外他组织是外部环境对组织施加指令的作用下形成的有序结构,由一些对学校产生影响的教育行政部门、高校科研机构、企业、家庭等校外力量或组织构成,并为学校自组织的稳定持续运转提供信息、资源和服务。基于此,文章构建了基础教育信息化协同发展形成机理的组织结构,如图1所示。

基础教育信息化的协同肇始于学校自组织与校外他组织的耦合,其协同发展的实现正是学校自组织和校外他组织协同作用的结果,其主要行动逻辑是学校自组织的主体发展与他组织有意识的政策规划、支持服务之间形成的相互作用、相互影响的耦合关系。案例分析显示,在基础教育信息化推进过程中“以教育行政部门为中心推进,以其他主体边缘参与”的科层制模式长期占据主导地位,在一定程度上制约了学校自组织主观能动性的发挥。基础教育信息化协同发展就是要改变传统的“中心—边缘”式结构,形成基于学校自组织与校外他组织相互作用并演进发展的过程。结合基础教育信息化协同发展的当代实践,通过对其形成机理进行分析可以发现:

第一,学校自组织的形成,需要与外部环境进行持续的交互作用,并且只有当外部环境向其输入的物质、能量和信息达到一定阙值时,学校自组织才可能发生(吴彤,1995)。对于基础教育而言,信息化是作为一种辅助教育教学的手段而存在,目前主要由教育行政部门主导推进。而教育行政部门作为一种他组织机构,虽然本身具有推进信息化的责任,但如果没有教师和学生群体的自我调节和适应,或者不能将信息化教与学转变为一种基于需求而形成的习惯存在,仅仅依赖教育行政部门的强制推进,亦难以形成持续的、真正意义上的信息化。从本质上看,信息化教学与数字化学习持久而广泛的形成必然是一种由学校自组织基于实际需求为导向的主动应用行为,其大范围的爆发实质上是一种典型的自组织现象,长期依靠他组织力量进行被动应用的信息化行为是难以持续的。

第二,教育行政部门制定的相关制度规划、高校研发的前沿教育理念、企业等社会机构提供的各种支持服务属于他组织,但這些规章制度与支持服务并非主观臆断,而是具有深厚的自组织土壤。以教师和学生为代表的学校自组织群体在长期且反复的信息化教与学的不断尝试中通过自发调节关系积累经验从而产生了对相关制度规划、前沿理论和支持服务的迫切需求,并且学校自组织与校外他组织间基于资源依赖关系形成信息流通、资源共享和服务流转的新形态。

第三,信息化在融入教育教学过程中具有高度不确定性,很难预先定制一套可预期的行为规范。当具体实施层面与行为规范相悖时,系统内部就会出现紊乱和无序,此时,由单向行政推进的科层组织模式的弊端也就被凸显出来了。美国社会学功能主义学派的重要代表人物之一罗伯特·K·默顿提出,以单向行政推进为主导的科层组织模式要想成功运转,参与主体必须在行为上具备高度的可靠性,并且需要与预先制定的行动规范保持高度一致,其高效率依赖于可靠的响应和严格地忠实于规章,因此纪律在科层组织模式中具关键性作用。然而通常情况下只有理想化的模式得到强烈的情感支持时,纪律才能发挥作用。而这种情感包含了对个人权威和个人能力局限性的认识,再加上过分强调纪律性极易发展成为思想僵化和工作死板(罗伯特·K·默顿,2008),因此科层组织模式在可持续性上日趋乏力。

第四,教育信息化从1.0到2.0,从高校、企业到家庭,诸多他组织力量已在无形中成为推进信息化的重要力量。一些事物最初通过他组织方式运行,通过一定的调节和改造后转变为以自组织方式运行是可能的;但如果这些事物一直以他组织方式运行,其组织程度和无序程度则会在演化过程中越来越低(吴彤,2001),这对于学校既是挑战也是机遇。因此,尽管学校本身具有他组织属性,但通过对其科学引导,利用他组织进行有效干预和激发自组织活力,发挥和保障自组织的主体能动性,将自组织的开放性与他组织的保障性相结合,构建学校自组织为主体与校外他组织为辅助的协调运作的组织架构将是未来基础教育信息化形成协同发展格局的新思路。

六、结束语

基础教育信息化协同发展是各组织在自愿、协商的条件下,以提高信息化应用水平、提升教育公共服务能力为目标,各主体之间相互依赖、关联互动,子系统或要素之间相互协调、合作而形成的有序、可持续和统一的整体的过程,也是实现教育信息化从1.0向2.0转型的必然趋势。随着基础教育信息化系统的不断演化,学校自组织和校外他组织间的冲突将逐渐减弱,协同发展将占据主流,其外部表现为参与主体多元化、涉及领域综合型和区域教育发展联动式的合作模式,内部表现为原动力潜能的激发、外部推动力的刺激和内部驱动力的自动生成三种作用力的协同驱动。客观上需要与外界环境不断进行物质、信息和能量的交换才能保持系统的有序结构。从生态隐喻看基础教育信息化系统,需要以信息技术与教育教学的深度融合为依据,以关键参与主体、要素及组织部分的协同互动为保障,以统整教育行政部门、中小学校、大学和企业等跨组织的资源实现优势互补为主线,形成要素的整合、环节的统筹和主体的协同。不论是外显的合作模式,还是内隐的动力系统,都蕴含着透过学校自组织与校外他组织的协同发展来提升基础教育信息化发展水平的本质属性。从协同学视角来看,协同发展的实质是学校自组织为主体与他组织为辅助而形成的协调运作模式,而自组织潜能的激发与他组织的适度引导是协同得以持续发生的关键。

参考文献:

[1][德]H·哈肯(2010).信息与自组织[M].郭治安.成都:四川教育出版社.

[2][美]罗伯特·K·默顿(2008).社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心等.南京:译林出版社.

[3]教育部(2018).教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[DB/OL].[2020-07-14]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[4]刘三

[5]苗东升(2010).系统科学精要[M].北京:中国人民大学出版社.

[6]南旭光,张培(2018).智能化时代我国高等教育治理变革研究[J].中国电化教育,(6):1-7.

[7]任友群,万昆,赵健(2018).推进教育信息化2.0需要处理好十个关系[J].现代远程教育研究, (6):3-11.

[8]宋爱忠(2015).走向深入:自组织与他组织内涵判明[J].自然辩证法研究,31(10):125-128.

[9]王印传,王海乾,闫巧娜(2013).自组织与他组织对城镇发展的作用——基于三層分析的城镇发展研究[J].城市发展研究,20(4):66-70.

[10]王作军,任浩(2009).组织间关系:演变与发展框架[J].科学学研究,27(12):1801-1808.

[11]新华网(2019).中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》[DB/OL].[2020-07-14]. http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/23/c_1124154392.htm.

[12]徐晶晶,胡卫平,赵姝等(2020).区域基础教育信息化协同发展的关键条件要素与动力寻绎[J].现代教育技术,30(7):35-41.

[13]魏道江,康承业,李慧民(2014).自组织与他组织的关系及其对管理学的启示[J].系统科学学报,22(2):45-48.

[14]吴彤(1995).市场与计划:自组织和他组织[J].内蒙古大学学报(哲学社会科学版),(3):17-21.

[15]吴彤(2001).自组织方法论研究[M].北京:清华大学出版社.

[16]殷宝媛,陈丽(2018).在线教育自组织系统的科学原理与趋势分析[J].电化教育研究,39(3):56-61.

[17]Arranz, N., & Arroyabe, J. C. (2008). The Choice of Partners in R&D Cooperation: An Empirical Analysis of Spanish Firms[J]. Technovation,28(1):88-100.

[18]Logsdon, J. M. (1991). Interests and Interdependence in the Formation of Social Problem-Solving Collaborations[J]. Journal of Applied Behavioral Science,27(1):23-37.

[19]Tether, B. S. (2002). Who Cooperates for Innovation, and Why: An Empirical Analysis[J]. Research Policy,31(6):947-967.

收稿日期 2020-10-11责任编辑 汪燕

Contemporary Practice of the Synergy Development for Basic Education Informatization:

From the Perspective of Self-Organization and Heter-Organization

XU Jingjing, HU Weiping, LU Hang, HUANG Ronghuai

Abstract: Every system is influenced by both internal and external factors, and it is a kind of unity between self-organization and heter-organization. In the system of basic education informatization, self-organization and heter-organization are two different forces to promote the development of basic education informatization. The self-organization behavior of schools is supported by information technology. Its core characteristic is the spontaneous application of information technology by teachers. Heter-organization relies on serving schools, which is to promote the change from passive acceptance to active application by providing policy guidance or support services for schools. At present, the synergy development of basic education informatization in China mainly includes two primary practical modes, within school synergy and cross-organization synergy. The former is mainly participatory leadership, which is reflected in demand-oriented information application, while the latter is guided leadership, which is based on multi-subject synergy promotion of information application. From the current practice pattern, although the academic and practical fields have made a preliminary exploration and practical attempt for the basic education information synergy, the current synergy practice still has some problems in the synergy subject, synergy type, force, and organizational relationship. The synergy development of basic education informatization should change the traditional “center-edge” structure and construct the synergy mechanism based on self-organization and heter-organization. On the basis of ensuring the subjective initiative of self-organization, it is critical to combine the openness of self-organization with the security of heter-organization in order to build the synergy operation mode with the school self-organization as the main body and the heter-organization as the auxiliary.

Keywords: Basic Education Informatization; Synergy Development; Synergy Practice Mode; Synergy Characteristic; Synergy Principle