替罗非班治疗急性脑梗死6~24 h患者的临床效果

朱存良

急性脑梗死为神经内科常见病,通常是因血栓形成或动脉壁上血栓脱落,经血液循环进入脑动脉,并使之受阻,造成对应部位供氧供血不足引起。急性脑梗死好发于中老年人群,患者临床表现主要为言语智力障碍、半身不遂等,若出现大面积梗死,可造成脑疝形成、四肢瘫痪与昏迷等。溶栓治疗被推荐用于急性脑梗死,但受时间窗的限制,这种治疗方法仅适用于发病6 h内的患者中,大多数患者错失了溶栓时机[1]。替罗非班为一种可逆性GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂,在临床上起到预防血栓形成的效果。有学者研究指出,替罗非班治疗急性期脑梗死不会增加颅内出血发生率,安全性高,能降低病死率[2]。基于此,本研究选取30例发病6~24 h未行溶取栓治疗的急性脑梗死患者为研究对象,观察替罗非班治疗的临床效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年3月-2020年3月娄底市中心医院收治的急性脑梗死患者(发病6~24 h)60例为研究对象,采用随机数字表法分为常规治疗组和替罗非班组,每组30例。常规治疗组男17例,女13例;年龄53~68(62.15±5.36)岁;发病到入院时间6~24(10.25±3.64)h;体质量指数21.39~25.31(23.22±0.79)kg/m2。替罗非班组男19例,女11例;年龄54~67(62.20±5.41)岁;发病到入院时间6~24(10.19±3.37)h;体质量指数21.38~25.32(23.58±0.62)kg/m2。2组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准,患者或家属知情自愿参与并签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:患者经颅脑CT或MRI检查后确诊为急性脑梗死,符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]中的相关诊断标准;首次发病,发病6~24 h且未行溶取栓治疗者;符合替罗非班治疗适应证者。排除标准:严重肝肾功能障碍、心肺功能不全、严重出血性脑血管疾病者;合并急慢性感染者;过敏体质者;严重凝血功能障碍者;有活动性出血者;罹患肿瘤者。

1.3 治疗方法 2组均行控制血糖血压、改善脑循环、营养神经、脑保护、防治并发症、改善脑代谢和对症治疗等基础治疗。在此基础上,常规治疗组予阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司生产,国药准字J20130078)300 mg口服,顿服1次后,改每次100 mg,每天1次。 替罗非班组接诊后即刻予盐酸替罗非班氯化钠注射液(武汉远大制药集团有限公司生产,国药准字H20041165)0.4 g·kg-1·min-1静脉注射,维持30 min后,继续0.1 μg·kg-1·min-1,持续48 h。停用替罗非班前6 h,叠加阿司匹林小肠溶片口服,每次300 mg,顿服1次后,改每次100 mg,每天1次。2组均持续治疗3个月。

1.4 观察指标 (1)比较2组治疗效果;(2)治疗前后2组神经功能缺损程度[4]:参考神经功能缺损(NIHSS)量表进行评价,评分0~42分,评分与神经功能缺损严重程度呈正比;(3)治疗前后日常生活能力[5]:参考日常生活能力(ADL)量表进行评价,总分100分,评分越高日常生活能力越强;(4)炎性因子水平:治疗前后取患者空腹静脉血,置于离心机内行离心处理,通过酶联免疫吸附法检测超敏C反应蛋白(hs-CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)和白细胞介素-8(IL-8)水平;(5)比较2组不良反应(包括呕吐恶心、发热)发生情况;(6)比较2组疾病转归情况:主要包括治疗后3个月内再次梗死、脑出血、其他部分出血、短暂性脑缺血发作和死亡。

1.5 疗效评定标准[6]基本治愈:治疗后NIHSS评分减少91%~100%,且病残程度0级;显效:NIHSS评分减少46%~90%,病残程度1~3级;有效:NIHSS评分减少18%~45%;无效:NIHSS评分减少<18%或增加。总有效率=(基本治愈+显效+有效)/总例数×100%。

2 结 果

2.1 治疗效果比较 治疗3个月,替罗非班组总有效率为93.33%,高于常规治疗组的70.00%,差异有统计学意义(χ2=5.455,P=0.020)。见表1。

表1 2组患者治疗效果比较 [例(%)]

2.2 NIHSS评分、ADL评分比较 治疗前,2组患者NIHSS评分、ADL评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个月后,2组NIHSS评分较治疗前下降、ADL评分较治疗前升高,且替罗非班组降低或升高幅度大于常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 2组患者治疗前后NIHSS评分、ADL评分比较分)

2.3 炎性因子水平比较 治疗前,2组患者hs-CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个月后,2组hs-CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平均较治疗前降低,且替罗非班组低于常规治疗组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 2组患者治疗前后炎性因子水平比较

2.4 不良反应比较 常规治疗组出现呕吐恶心1例,不良反应发生率为3.33%;替罗非班组出现呕吐恶心1例、发热1例,不良反应发生率为6.67%。2组不良反应发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.351,P=0.554)。

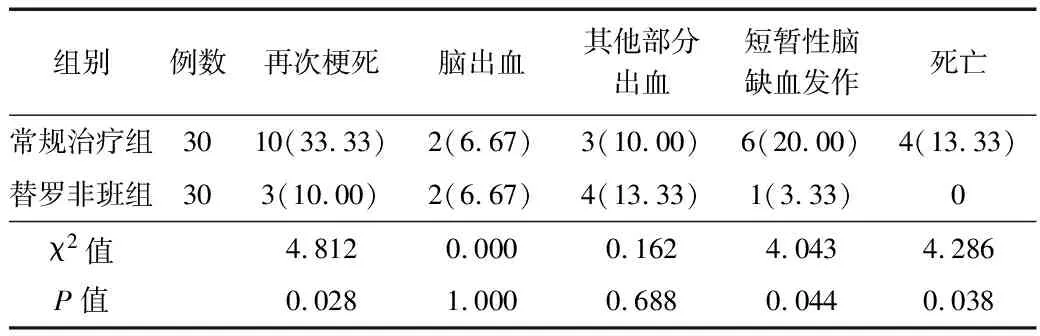

2.5 疾病转归情况比较 替罗非班组再次梗死率、短暂性脑缺血发作率、病死率均低于常规治疗组,差异有统计学意义(P<0.05);2组脑出血和其他部分出血发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 2组患者疾病转归情况比较 [例(%)]

3 讨 论

脑梗死又称缺血性卒中,是由各种原因引起的局部脑组织区域血液供应障碍,造成脑组织缺氧缺血性病变坏死,从而产生对应的神经功能缺损临床表现。临床研究发现,脑梗死患者颈部或颅内动脉粥样硬化可造成内皮细胞坏死,导致内膜下胶原组织接触血小板并与血小板黏附,促使血小板释放出儿茶酚胺、血栓素、5-羟色胺等,造成动脉收缩变窄,促使血小板聚集形成血栓[7]。梁志刚等[8]研究表明,血小板激活改变了非激活状态GPⅡb/Ⅲa受体的立体构型,使之处于激活状态,加快血小板聚集。

发病6~24 h的脑梗死患者不推荐行溶栓治疗。研究表明,替罗非班为可逆性非肽类GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂,可快速抑制血小板聚集,停药后4 h后,血小板功能基本恢复[9]。洪春永等[10]研究指出,血小板是新鲜血栓的主要构成成分,其表面富含的GPⅡb/Ⅲa ,在血小板聚集过程中起重要作用。急性脑梗死患者采用替罗非班治疗后,快速有效抑制血栓进一步增大,同时能有效崩解新鲜血栓,继而改善脑灌注,使神经功能损伤减轻,加速神经功能恢复,降低炎性因子水平。hs-CRP、TNF-α、IL-6及IL-8为重要炎性因子,在急性脑梗死的发生、进展中有所参与,当其水平升高时,会在一定程度上加重脑损伤,促使脑梗死发展。本研究结果显示,替罗非班组治疗后总有效率高于常规治疗组(P<0.05);替罗非班组NIHSS评分低于常规治疗组、ADL评分高于常规治疗组(P均<0.01);炎性因子hs-CRP、TNF-α、IL-6、IL-8水平均显著低于常规治疗组(P<0.01);不良反应与常规治疗组比较,差异无统计学意义(P>0.05),疾病转归情况好于常规治疗组(P<0.05)。表明与常规治疗方法相比,替罗非班治疗急性脑梗死可增强疗效、改善神经功能缺失症状、提高日常生活能力、降低炎性因子水平及促使疾病转归等方面均占明显优势。杜大勇等[11]研究中对42例超时间窗急性脑梗死患者采用替罗非班治疗,总有效率为95.24%、NIHSS评分为(9.24±1.12)分、ADL评分为(65.69±5.19)分,3个月后预后良好率为94.44%,与本研究中替罗非班组取得的结果比较一致性好。分析原因可能是:发病6~24 h未行溶取栓的急性脑梗死,应用替罗非班可阻止纤维蛋白原与GPⅡb/Ⅲa结合,抑制血小板聚集,减少缺血半暗带进行性损失;而血栓崩解作用使闭塞的血管得以疏通,促进血流恢复,增加缺血半暗带挽救机会,减小不可逆脑损伤体积,进而减轻炎性反应,使神经功能得到进一步恢复,最终达到改善预后的疗效。

综上所述,发病6~24 h急性脑梗死患者采用替罗非班治疗效果确切,可改善患者神经功能,提高日常生活能力,并降低炎性因子水平,且不良反应发生率低,值得临床推广应用。