双柏散外敷结合电磁波照射治疗肠系膜淋巴结炎疗效及对患儿临床症状、炎症因子的影响

陈钊扬,何德根,张 琳,吕美玲,雷 壹

(中山市中医院儿科,广东 中山 524800)

小儿肠系膜淋巴结炎是导致儿童急性腹痛的常见儿科疾病,临床以发热、腹痛和呕吐等为主要症状,多与病毒或细菌感染有关[1]。当前,临床多采用抗生素治疗以缓解患儿临床症状,但存在治疗过程较长、药物不良反应发生率较高、儿童口服依从性较低等问题[2]。因此,寻找合适的外治法在缓解肠系膜淋巴结炎患儿腹痛症状方面具有重要意义。特定电磁波(TDP)治疗仪照射治疗是一种利用电磁波修复受损细胞、改善微循环、提高组织再生能力的物理治疗方法,具有消肿止痛、温热消炎、促进新陈代谢的作用[3]。中医将肠系膜淋巴结炎归为“腹痛”范畴,认为寒邪内侵是导致患儿发病的病因病机,治疗上当以温中散寒、活血理气为治则[4]。为丰富中医外治法治疗小儿肠系膜淋巴结炎的经验方法,本研究采用双柏散外敷结合TDP治疗仪治疗小儿肠系膜淋巴结炎,取得良好效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1月至2019年12月本院儿科收治的肠系膜淋巴结炎患儿70例,随机数字表法分为观察组37例和对照组33例。病例纳入标准:①临床检查符合肠系膜淋巴结炎的诊断标准,且均经腹部彩色多普勒检查确诊;②患儿性别不限,年龄为1~14岁;③患儿家属知情同意,均签署知情同意书。排除标准:①确诊为急性阑尾炎、急性胰腺炎、胃肠炎等其他急腹症患儿;②合并严重并发症患儿;③存在心、肝、肾等重要脏器功能障碍患儿;④合并肿瘤或自身免疫性疾病患儿;⑤对本研究使用药物过敏患儿。其中,观察组男22例,女15例;年龄3~14岁,平均(7.84±2.33)岁;病程0.5~8个月,平均(5.31±1.26)个月。对照组男19例,女14例;年龄2~14岁,平均(8.06±3.14)岁;病程1~8个月,平均(5.17±1.03)个月。本研究经医院伦理委员会批准,两组患儿的性别、年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

西医诊断标准:参考《诸福棠实用儿科学》中有关肠系膜淋巴结炎的诊断标准[5]:以腹痛为主要症状,表现为阵发性隐痛或痉挛性疼痛,部位不固定;可伴有发热、呕吐、腹泻或便秘等症状;白细胞计数升高或正常,部分患者肌酸激酶同工酶(CK-MB)轻度升高;病原学检测可在大便中培养出病原菌或分离出病毒;腹部彩色多普勒超声检查可见腹膜后淋巴结肿大。中医辨症标准:参考《中医儿科学》中的腹痛辨症标准。主症:腹痛绵绵;次症:脘腹胀满,食欲不振,精神倦怠,手足心热,面色萎黄,可伴发热、流涕、腹泻及大便稀溏;舌脉:舌质暗红少津,舌下脉络青紫、脉沉细。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组:给予西医抗感染或抗病毒对因治疗,根据患儿的实际情况,必要时予退热及解痉止痛等对症治疗。

1.2.2 观察组:在对照组的基础上给予双柏散外敷结合TDP治疗仪照射治疗,其中双柏散具体方药如下:大黄、黄柏、侧柏叶、泽兰、紫草各10 g,薄荷、白芷各5 g;上述药物共研为粉,取100 g,加蜂蜜水调和为膏状,趁热外敷于腹部,敷贴时间为4 h。外敷治疗完成后行TDP治疗仪照射治疗,照射前预热5 min,照射距离以距离患儿腹部40 cm为宜,以患儿腹部无明显热烫感为宜,10~15 min/次,1次/d。连续治疗1周。

1.3 观察指标 ①临床症状改善情况:记录两组患儿主要及次要症状缓解或消失时间,包括腹痛、腹泻、食欲不振、发热和大便不调等;②淋巴结大小变化情况:所有患儿均于治疗前后接受腹部彩超检查,观察并记录肠系膜淋巴结的横径和纵径变化情况;③炎症因子水平:于治疗前后取患儿空腹肘静脉血3 ml,3500 r/min离心3 min后,低温保存待测。采用酶联免疫吸附法检测血清白介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平,采用散色比浊法检测血清C反应蛋白(CRP)水平。

1.4 疗效标准 参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]制定临床疗效评价标准,并计算临床总有效率。其中,临床症状基本消失,腹痛基本缓解且无再次反复,无需使用解痉止痛药,实验室相关指标恢复正常,腹部彩超显示淋巴结较治疗前明显缩小为显效;腹痛缓解,中途可有1~2次疼痛反复,需要使用解痉止痛药,实验室相关指标变化幅度较小,腹部彩超显示淋巴结较治疗前缩小为有效;腹痛症状未缓解,每日必须使用解痉止痛药物,实验室相关指标无变化甚至有加重趋势,腹部彩超显示淋巴结同治疗前或增大为无效。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

2 结 果

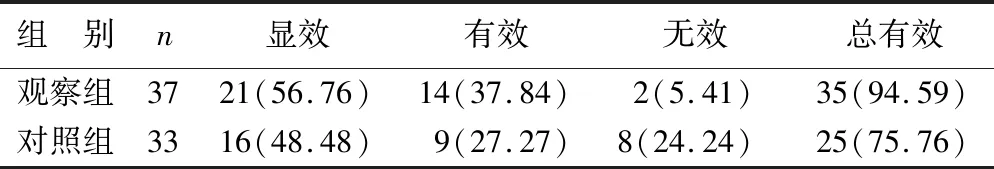

2.1 两组患儿临床治疗效果比较 见表1。 观察组的治疗总有效率为94.59%(35/37),高于对照组的75.76%(25/33),两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患儿临床治疗效果比较[例(%)]

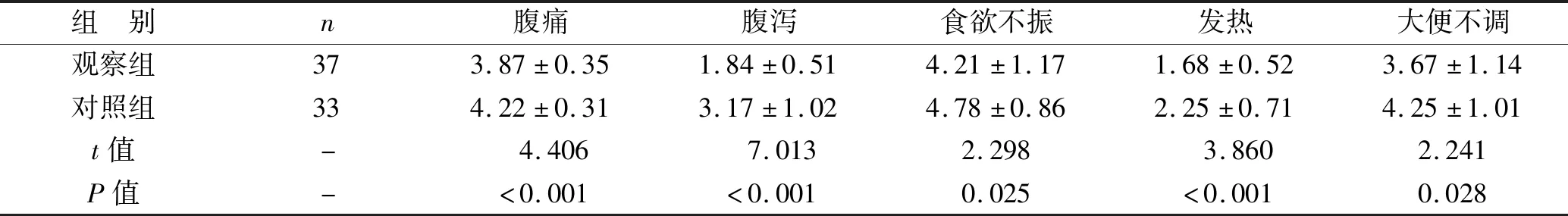

2.2 两组患儿临床症状改善情况比较 见表2。观察组患儿的腹痛、腹泻、食欲不振、发热和大便不调等临床症状缓解或消失的时间均短于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。

表2 两组患儿临床症状缓解或消失时间比较(d)

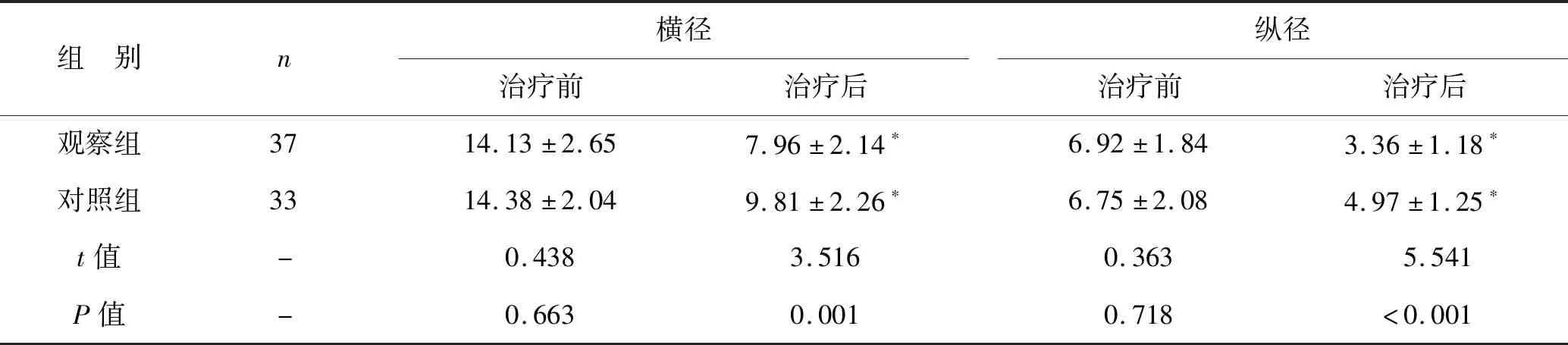

2.3 两组患儿治疗前后淋巴结大小比较 见表3。治疗前,两组患儿的肠系膜淋巴结横径和纵径比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患儿的肠系膜淋巴结横径和纵径均明显下降(均P<0.05),且观察组的肠系膜淋巴结横径和纵径均小于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。

表3 两组患儿治疗前后淋巴结大小比较(mm)

2.4 两组患儿治疗前后炎症因子水平比较 见表4。治疗前,两组患儿的炎症因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患儿的血清IL-6、CRP和TNF-α水平均明显下降,且观察组的血清IL-6、CRP和TNF-α水平低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。

表4 两组患儿治疗前后炎症因子水平比较

3 讨 论

根据肠系膜淋巴结炎的临床症状,祖国医学将肠系膜淋巴结炎归为“腹痛”范畴,《素问·举痛论》曰:“寒邪客于肠胃之间,膜原之下,血不得散,小络引急,故痛”。小儿脏腑娇嫩,易受外邪侵袭,寒凝气滞,不通则痛;饮食无度,气滞食积,发为腹痛。据此认为,小儿肠系膜淋巴结炎多由寒邪内侵、脾失健运、气血瘀滞等而引起[7]。中医认为“外治之理,即内治之理,外治之药,即内治之药,所异者法也。”强调治病求本、辨证施治;而在西医治疗小儿肠系膜淋巴结炎过程中,药物不良反应较大且针剂注射会增加患儿感染风险[8]。因此,采用中药外敷的方法为小儿肠系膜淋巴结炎的治疗提供了新思路。

本研究采用双柏散外敷结合TDP治疗仪对小儿肠系膜淋巴结炎进行治疗,双柏散方剂由大黄、黄柏、侧柏叶、泽兰、紫草、薄荷和白芷组成,方中大黄味苦、寒,有泻热毒、破积滞、行瘀血之效;黄柏味苦,性寒,可清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮;侧柏叶、泽兰、紫草可凉血止血,化痰止咳、驱风镇痛、解毒透疹;薄荷味辛,性凉,有疏散风热,清利头目,疏肝行气之效;白芷味辛,性温,可燥湿止带,消肿排脓。诸药配伍,共奏祛瘀散结、理气活血的效果。已有研究表明[9],双柏散在缓解急性胆囊炎、急性胰腺炎等急腹症患者腹部压痛、改善白细胞和尿淀粉酶方面,具有良好效果。本研究结果显示,治疗后观察组患儿的腹痛、腹泻、食欲不振、发热和大便不调等临床症状缓解或消失的时间均短于对照组,肠系膜淋巴结横径和纵径均小于对照组,且观察组的治疗总有效率为94.59%,明显高于对照组的75.76%,提示双柏散外敷结合TDP治疗仪照射治疗可明显提高肠系膜淋巴结炎患儿的临床疗效,缓解患儿临床症状,改善淋巴结肿大情况,促进其恢复。既往研究发现[10],肠系膜淋巴结炎多因细菌或病毒感染引起,外界致病因素的作用使淋巴结内T细胞、B细胞等发生级联反应,导致淋巴结增生、肿大。现代药理学认为,大黄中的游离蒽醌具有抗菌消炎作用,黄柏中的生物碱类化合物小檗碱具有较强的抑制病原微生物、抗炎及扩张血管的作用[11-13]。配合局部外敷用药法,既可避免药物的首过效应保证药物疗效,也可减轻口服药物对胃肠道的刺激,最大限度发挥药物消炎镇痛的作用[14]。TDP治疗仪利用不同能量的综合电磁波的温热作用,使血管扩张,改善局部组织代谢,从而发挥消肿止痛、调整胃肠功能的功效[15]。此外,TDP治疗仪的辐射热能可加快皮下血流速度,加快机体对双柏散药物的吸收,缩短药物起效时间,进一步提高临床疗效。IL-6、CRP和TNF-α是反映机体炎症水平的血清学指标,肠系膜淋巴结炎患儿细菌感染后出现的一系列病理改变与炎性因子有关[16-17]。本研究结果显示,治疗后,两组患儿的血清IL-6、CRP和TNF-α水平均明显下降,且观察组的血清IL-6、CRP和TNF-α水平低于对照组,提示双柏散外敷结合TDP治疗仪照射治疗可通过降低肠系膜淋巴结炎患儿的炎症因子水平,起到促进患儿康复的作用。

综上所述,双柏散外敷结合TDP治疗仪在治疗小儿肠系膜淋巴结炎方面疗效确切,可有效缓解患儿的临床症状,缩小肿大的肠系膜淋巴结,降低炎症因子水平,促进患儿恢复。