清宫排毒汤治疗宫颈癌疗效及对患者肿瘤细胞上皮间质转化的影响

冯方方,吴 琼 ,鲁昌辉

(1.湖北医药学院附属随州医院妇产科,湖北 随州 441300;2.鄂州市中心医院中医科,湖北 鄂州 436000)

宫颈癌是一种发病于女性生殖系统的常见恶性肿瘤,患者可见尿急尿频、肛门坠胀、阴道异常出血等表现[1-2]。宫颈癌的发病率约可占妇科肿瘤性疾病12%左右,其5年生存率约为3.2%~13%[3-4]。因此,宫颈癌对于女性的健康、生活质量与生命安全均构成严重危害。上皮间质转化为恶性肿瘤细胞运动与侵袭能力提高的一项重要的生物学表现[5-6]。宫颈癌早期时通过手术治疗能够取得较理想预后,延长患者的生存时间。阻止或延缓恶性肿瘤细胞的侵袭与转移是治疗宫颈癌的重要目标,也是延长患者生存时间的关键环节。化疗是辅助手术治疗及失去手术时机患者的一种主要治疗手段,能够延长患者的生存时间,减缓病情进展[7-8]。但化学药物存在较明显的毒副作用,中晚期的宫颈癌患者在疾病消耗下对于化疗的耐受度较差,从而影响了化疗的疗效。随着中医学研究的不断深入,近年来以中医药佐治宫颈癌的方案得到广泛认可。本院依据中医理论拟定清宫排毒汤应用于化疗过程中,以期提高患者耐受度与临床疗效,减缓或阻止恶性肿瘤细胞上皮间质转化进程,预防肿瘤近端、远端转移的发生。现以本次研究客观评估其应用效果,将研究过程与结果总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月至2020年1月间在本院接受治疗的108例宫颈癌患者纳入研究,将入选患者划分为常规组与治疗组。常规组纳入54例患者,年龄46~68岁,平均(56.41±7.82)岁;临床分期:Ⅱa期18例,Ⅱb期19例,Ⅲa期及以上17例;肿瘤分型:鳞癌25例,腺癌18例,腺鳞癌11例。治疗组纳入54例患者,年龄45~69岁,平均(56.56±7.91)岁;临床分期:Ⅱa期17例,Ⅱb期18例,Ⅲa期及以上19例;肿瘤分型:鳞癌26例,腺癌19例,腺鳞癌9例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

诊断标准:西医依据第6版《妇产科学》中宫颈癌相关标准诊断[9]。中医依据《中医妇科学》相关诊断、辨证分型标准诊断[10]。病例纳入标准:①经医学影像学、宫颈组织活检、血清肿瘤标志物等相关检查、化验,由本院专科主治及以上资历医师结合临床表现,依据上述诊断标准确诊为宫颈癌的患者;②首次确诊宫颈癌的患者;③可见主证:阴道出血、下腹坠胀、面色暗黄、气短懒言,次证:头晕目眩、神疲倦怠、手足发麻、失眠多梦,舌质淡、少苔、津少,脉细;④预估生存时间>6个月;⑤患者与家属知情同意,自愿参与。排除标准:①合并肝、肾等重要脏器功能不全或疾病的患者;②合并其他恶性肿瘤、家族恶性肿瘤遗传史的患者;③出现转移病灶的患者;④有凝血功能障碍、免疫功能异常或疾病的患者;⑤处于感染性疾病急性期、心脑血管系统不良事件急性期的患者;⑥合并糖尿病周围血管病变的患者;⑦有精神系统疾病、沟通障碍、认知功能障碍的患者;⑧对于本次研究用药过敏的患者。

1.2 治疗方法

1.2.1 常规组:维持水电解质平衡、营养支持、对症治疗等基础治疗。在此基础上给予TP方案化疗,顺铂(国药准字 H20103216)50 mg/m2加入至0.9%氯化钠注射液(国药准字H20043271)1500 ml中,静脉滴注。紫杉醇(国药准字H20057404)140 mg/m2,溶于0.9%氯化钠注射液500 ml中,静脉滴注。7 d后休息4周为1个化疗周期,共治疗3个化疗周期。

1.2.2 治疗组:在上述常规组全部治疗方案的同时给予清宫排毒汤治疗。方剂组成:生黄芪50 g,牛膝30 g,云苓、白花蛇舌草、熟地、昆布各24 g,白芍15 g,苍术12 g,黄柏、生晒参、当归、生甘草各10 g。加减:有食欲不振者加陈皮、枳壳各10 g;有畏寒肢冷加附片、肉桂各10 g;有带下清稀伴量多及水肿者加大生黄芪用量至60 g,泽泻15 g,猪苓10 g;有便秘者加火麻仁10 g,生大黄6 g。诸药由本院中药房以水煎法统一制备为汤剂,每剂240 ml×2袋,分早晚温服。从化疗第1天开始服用至3个化疗周期结束。

1.3 观察指标 治疗3个化疗周期后,比较两组临床疗效;观察两组患者治疗前后中医症候积分,血清肿瘤标志物:癌胚抗原(Carcinoembryonic antigen,CEA)、鳞状上皮细胞癌抗原(Squamous cell carcinoma antigen,SCCA)、糖类抗原125(Saccharide antigen 125,CA125),辅助T细胞(Helper T cell,Th)1(Th1)/Th2细胞因子:γ-干扰素(Interferon-γ,IFN-γ)、白细胞介素(Interleukin,IL)-4、IL-2、IL-6,上皮间质转化基因:Vimentin、N-cadherin、E-cadherin、α-catenin的mRNA表达量的变化情况;统计两组治疗期间不良反应发生率。

中医症候积分依据《中药新药临床研究指导原则》标准计分[11]。主症:阴道出血、下腹坠胀、面色暗黄、气短懒言;次症:头晕目眩、神疲倦怠、手足发麻、失眠多梦。主症轻微计2分,中度计4分,重度计6分;次症轻微计1分,中度计2分,重度计3分。

血清肿瘤标志物、Th1/Th2细胞因子检测,采用全部患者治疗前、后的空腹外周肘静脉血样5 ml,使用离心机按3000 r/min的速度离心10 min取血清,按双抗体酶联免疫吸附法(ELISA)检测。上皮间质转化基因检测,采集全部患者宫颈正常组织与宫颈癌组织,提取各组织样本的RNA,转录合成cDNA,按荧光定量 PCR法测定基因的mRNA表达量。

1.4 疗效标准 临床疗效依据世界卫生组织(WHO)实体瘤疗效标准评估[12]。以肿瘤病灶完全消失,症状消失,无新发肿瘤病灶且维持至少4周为完全缓解;以症状显著改善,肿瘤病灶缩小幅度≥30%,且维持至少4周为部分缓解;以症状未见进展,肿瘤病灶缩小幅度不足30%或增加未达20%为稳定;以肿瘤病灶增大幅度达到20%及以上,或有转移病灶出现,或有新发肿瘤病灶为进展;总有效包括完全缓解与部分缓解。

2 结 果

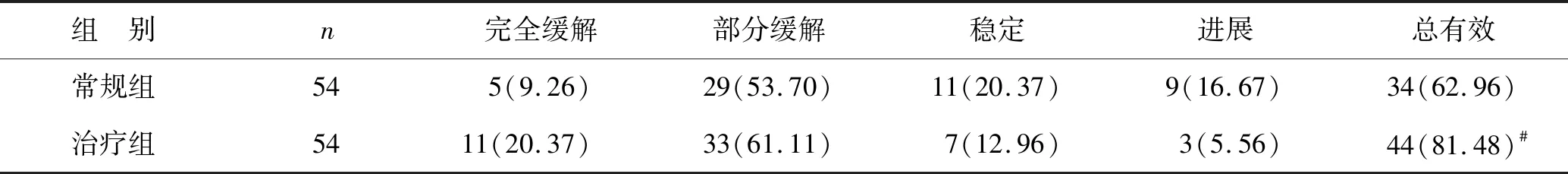

2.1 两组患者临床疗效比较 见表1。治疗组总有效率为81.48%,常规组为62.96%,治疗组高于常规组(P<0.05);治疗组整体疗效水平优于常规组(P<0.05)。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.2 两组患者上皮间质转化基因相对表达量比较 见表2。两组患者正常宫颈组织Vimentin、N-cadherin、E-cadherin、α-catenin基因mRNA表达量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。宫颈癌组织中Vimentin、N-cadherin基因mRNA表达量均高于本组正常宫颈组织(均P<0.05),E-cadherin、α-catenin基因mRNA表达量均低于本组正常宫颈组织(均P<0.05);治疗组Vimentin、N-cadherin基因mRNA表达量均低于常规组(均P<0.05),E-cadherin、α-catenin基因mRNA表达量均高于常规组(均P<0.05)。

表2 两组患者上皮间质转化基因相对表达量比较

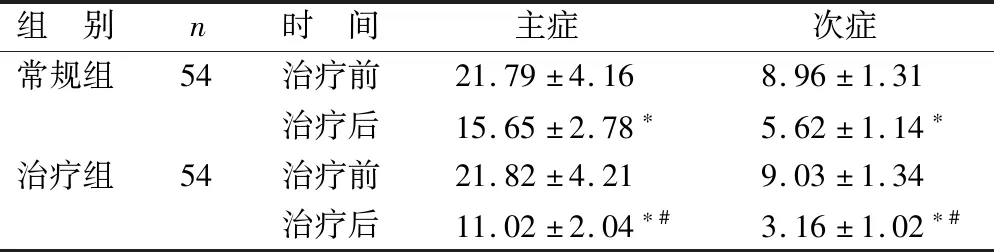

2.3 两组患者治疗前后中医症候积分比较 见表3。治疗前两组患者主症、次症积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者主症、次症积分均较本组治疗前下降(均P<0.05),治疗组均低于常规组(均P<0.05)。

表3 两组患者治疗前后中医症候积分比较(分)

2.4 两组患者治疗前后血清肿瘤标志物水平比较 见表4。治疗前两组患者各项血清肿瘤标志物水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者血清CEA、SCCA、CA125水平均较本组治疗前下降(均P<0.05),治疗组均低于常规组(均P<0.05)。

表4 两组患者治疗前后血清肿瘤标志物水平比较

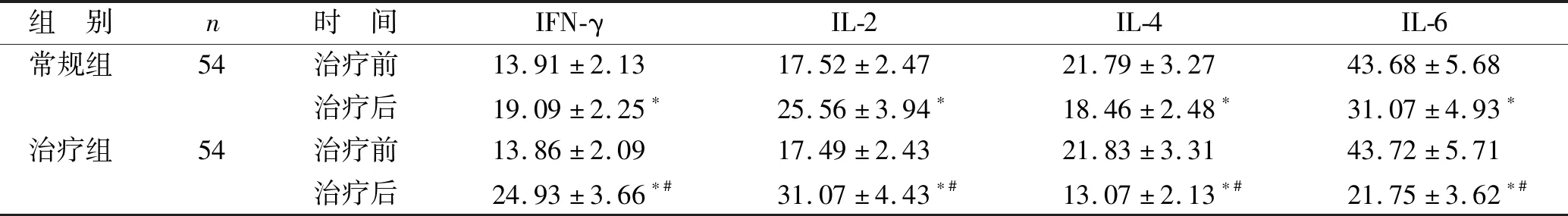

2.5 两组患者治疗前后Th1/Th2细胞因子水平比较 见表5。治疗前两组患者各项Th1/Th2细胞因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者IFN-γ、IL-2较本组治疗前升高(均P<0.05),IL-4、IL-6均较本组治疗前降低(均P<0.05);治疗组IFN-γ、IL-2均高于常规组(均P<0.05),IL-4、IL-6均低于常规组(均P<0.05)。

表5 两组患者治疗前后Th1/Th2细胞因子水平比较(ng/L)

2.6 不良反应 治疗组发生恶心呕吐1例,腹泻1例,脱发3例,白细胞减少1例,不良反应发生率为11.11%(6/54);对照组上述不良发应依次为1例,2例,3例,2例,不良反应发生率为14.81%(8/54),两组比较,差异无统计学意义(χ2=0.328,P>0.05)。

3 讨 论

宫颈癌是一项严重危害女性健康与生命安全的恶性肿瘤,其防治工作已经得到全社会范围的广泛关注。在正常健康的宫颈上皮细胞中E-cadherin、α-catenin等上皮表型的分子呈高表达,具有介导上皮细胞组织黏附、维持其极性、促使细胞局限于局部组织内、阻断细胞向周围组织运动与迁移的作用。在宫颈癌的形成与进展过程中,上皮细胞表型出现异常变化,其间质表型发生异常增强[13-14]。此时Vimentin、N-cadherin等间质表型的分子出现异常升高表达,形成间质转化。发生上皮间质转化后,细胞之间的极性、黏附性均出现减低,使其易于脱离局部组织而向周围组织运动、迁徙,最终发挥促进宫颈癌细胞向外浸润、转移的作用。正常状态下人体的Th1/Th2细胞保持着动态平衡,以维系机体免疫功能,因各种原因引发的Th1/Th2细胞因子紊乱,可诱发免疫功能异常[15-16]。宫颈癌在形成与进展过程中将Th1/Th2平衡机制打破,使肿瘤细胞逃避免疫的能力增强,从而促进肿瘤的生长及向外浸润、转移。IL-2、IFN-γ是Th1的细胞因子,主要发挥介导细胞免疫的作用。IL-6、IL-4为 Th2的细胞因子,IL-6具有促进炎性反应、调节肿瘤细胞转移与凋亡,介导血管异常新生形成、促进肿瘤生长的作用。IL-4可抑制Th1细胞因子的分泌,从而抑制免疫细胞对肿瘤细胞的杀伤。Th2细胞因子的高表达为免疫逃逸的一项关键机制。因此调节Th1/Th2平衡对于宫颈癌的治疗、预防病情进展均具有积极作用。CA125、CEA、SCCA为宫颈癌的主要肿瘤标志物,对于其诊断、疗效评估、预后判断等均具有重要的参考价值。化疗为宫颈癌手术辅助治疗及中晚期患者治疗的主要手段。因此近年来以中医中药佐治宫颈癌的研究逐渐增多。

中医理论将宫颈癌归纳入“崩漏、癥瘕、五色带下”等范畴[17-18]。认为本病多由患者先天羸弱、后天失养或偶遇邪毒侵体,或因情志郁结,而使冲任失调、胞宫损伤,血瘀、邪毒积聚,久而损伤脏腑形成本病。因此治疗应以清瘀活血、排毒荣养为要。本院根据中医理论拟定清宫排毒汤应用于宫颈癌的化疗过程中,并开展此项研究,通过观察上述各项指标在治疗前后的变化情况,客观评估清宫排毒汤的应用效果、分析其作用机制。清宫排毒汤中苍术、黄柏、牛膝为三妙丸组成成分,三妙丸具有消肿止痛、清热燥湿功效,用于治疗湿热、湿毒下注导致的湿疹痒痛、妇科带下等病症,症状可见全身乏力、食欲差、下肢重着、病灶红肿发热并疼痛,带下味臭色黄量多,舌苔黄腻;现代常用于治疗宫颈癌、宫颈炎、盆腔炎等见上述表现者。生晒参味甘、微苦,性微温,归心、肾、脾、肺经,有大补元气、止渴生津、复脉固脱,安神益智功效,多用于脉微肢冷、脾虚食少、津伤口渴、久病虚羸、气血亏虚等症的治疗。生黄芪味甘、性微温,归脾、肺经,有固表止汗、补气升阳、利水消肿、敛疮生肌、托毒排脓等功效,常用于人体正气不足、气虚乏力、中气下陷、脏器下垂、气虚水肿、痈疽难溃或久溃难以收口。白花蛇舌草味微甘、苦、药性凉,归胃经、大、小肠经,有解毒抗癌、清热利湿功效,属清热药范畴内的抗肿瘤药物,多用于治疗盆腔炎及肿瘤的治疗;现代药理研究显示白花蛇舌草具有增强人体免疫力功能,有抗菌、抗肿瘤作用,有增强人体肾上腺皮质的生理功能。当归味辛、甘,药性温,归肝、脾、心经,有补血调经、活血止痛、通经、润肠通便功效,主要用于血虚引起的眩晕心悸、面色萎黄、肠燥便秘等症的治疗。白芍味酸、苦,性微寒,归肝、脾经,有养血柔肝、敛阴止痛、平抑肝阳、调经止汗功效,多用于治疗血虚萎黄、头痛眩晕、四肢挛痛、胁痛、腹痛、自汗、盗汗等症的治疗。云苓味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经,有利水渗湿、安神定志、健脾功效,主要用于痰饮眩悸、水肿尿少、脾虚食少、惊悸失眠等症的治疗。熟地味甘、药性微温,归肝、肾经,有益肾填精、滋阴补血功效,多用于肝肾阴虚、血虚萎黄、眩晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、内热消渴,崩漏下血等症的治疗。昆布味咸、性寒,归肝、肾、胃经,有软坚散结,利水消痰功效,主要用于瘰疬、瘿瘤、痰饮水肿等症的治疗。生甘草清热解毒、止咳化痰、稳心复脉、调和诸药。

本次研究结果表明,应用清宫排毒汤后能够提高宫颈癌化疗的临床疗效。治疗后治疗组患者宫颈癌组织中Vimentin、N-cadherin、E-cadherin、α-catenin基因mRNA表达量均优于常规组;提示清宫排毒汤具有阻断或延缓肿瘤细胞上皮间质转化的作用。治疗组患者IL-4、IL-6、IFN-γ、IL-2表达水平均优于常规组;提示清宫排毒汤可能通过调节Th1/Th2平衡发挥增强患者免疫功能,减少免疫逃逸等机制发生阻断或延缓宫颈癌细胞上皮间质转化,最终实现减慢病情进展、延长患者生存周期的作用。通过治疗治疗组患者血清CEA、SCCA、CA125水平均低于常规组;提示清宫排毒汤通过改善患者免疫功能、抗肿瘤、促进组织新生等机制发挥更为有效的拮抗肿瘤、抑制肿瘤生长等作用。通过观察两组患者的不良反应未见统计学差异,提示在化疗过程中应用清宫排毒汤不会增加患者不良反应,治疗方案安全可行。

综上所述,清宫排毒汤佐治宫颈癌能够提高临床疗效,通过改善患者免疫功能、恢复免疫平衡等机制发挥阻断或延缓肿瘤细胞的上皮间质转化及更为理想的抗肿瘤作用,且用药方案安全可行。