中国农业碳排放量测算及影响因素分析——基于省级面板数据的研究

张颂心

(台州职业技术学院,浙江 台州 318000)

全球温室效应日益严重,各国在对20世纪人类经济社会发展的基本实践进行总结分析时,就21世纪人类发展趋势达成两大共识:一是世界经济发展全球化不可逆转;二是世界经济发展的低碳化成为主流方向。中国改革开放40多年来,传统粗放型、高耗能经济增长方式对生态环境造成了严重破坏,因此,转变经济发展方式、实现低碳发展是经济社会高质量发展的惟一途径。低碳经济时代,产业经济注入碳结构、碳指标等要素成为新兴产业创新发展的着力点和突破口。

IPCC统计数据显示,农业所产生的碳排放量仅次于化石燃料,是全球温室气体第二大来源。碳排放对农业生产影响分为直接和间接影响,其中直接影响是指作为物质源的CO2流会直接影响生产力;间接影响是CO2增多,带来温室效应和全球变暖,对农业发展产生诸多影响[1]。然而,随着现代农业加速发展,农业能源消耗大幅度增加,农药、化肥、塑料薄膜等农资过量使用,造成面源污染风险增大和碳排放总量增加[2]。

低碳农业既摒弃一味地追求农业总产值,也避免一味追求碳排放量的减少,要求在关注农业经济持续增长的同时,将环境因素纳入研究体系和生产环节,从长远角度来考虑农业生产带来的外部问题,实现经济和生态双赢格局,这也是低碳农业区别于传统农业的本质因素[3]。因此,研究碳排放量和排放强度,并对阶段性特征和空间分布模式进行探索意义重大,可以客观把握中国及地区农业碳排放的实际发展情况,为中国农业转型提供参考建议。

1 数据来源与方法

1.1 数据来源

采用的数据主要来源于各省(自治区、直辖市)的统计年鉴、《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》和国家数据统计网以及经济社会发展通报,个别年份缺失的数据通过计算整理而得。此外,根据中国行政区域划分和地域特征分为华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)、东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华东(上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东)、中南(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)、西南(重庆、四川、贵州、云南、西藏)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。

1.2 研究方法

1.2.1 碳排放总量测算方法 碳排放量并没有客观检测结果,而是基于各种理论和数据模型分析而得。因此,为确保数据的准确性、科学性,本研究首先对农业碳排放给予界定:广义的农业碳排放包含土地利用、植物生长、动物养殖等3个过程产生的碳排放量。考虑到目前关于畜禽养殖的碳排放统计数据、指标系数尚未形成定论,核算方法不够科学有效,因此选取的指标以种植业为主,同时侧重于农业生产过程中由人为导致的温室气体排放,主要包括化肥、农药、农膜、灌溉、机械使用等方面。为保持后续研究的一致性和科学性,后续指标的选取和测算也以种植业或狭义农业概念为主。

对于碳排放源、排放系数及核算方式,研究参考大量文献资料,并予以借鉴修正[4],通过表1的系数表,计算出以种植业为主的农业碳排放总量(C总),计算公式如下。

式中,C1、R1分别为化肥折纯量和其碳排放系数;C2、R2分别为农药施用量和其碳排放系数;C3、R3分别为农膜使用量和其碳排放系数;C4、R4分别为农业有效灌溉面积及其碳排放系数;C5、R5分别为农业机械总动力及其碳排放系数。

表1 农业碳排放源及碳排放系数

1.2.2 碳排放影响因素分析方法 低碳农业本质上是通过有机生态农业来提升自然生态系统的质量和效率,从而实现农业低投入和高产出[6]。基于此,本研究把农业碳排放总量/农业生产总值作为评价不同地区低碳农业竞争力的核心标准,该值越小代表地区低碳农业核心竞争力越强。运用LMDI模型对中国农业碳排放量进行因素分解,综合文献[6-10]提到的影响低碳经济的各个要素,将Kaya恒等式分解如下:

C总表示以种植业为主的农业碳排放总量,GDPZ和GDP1分别表示该地区年种植产业总值和农业生产总值,P1为农业从业人员总数,P总为地区人口总量,GDP总为当地GDP总产值。

本研究选取农业碳排放强度、农业内部结构、农业生产效率、非城镇化水平、人力资源投入、经济规模水平等作为评价指标和影响因素进行分析。其中,农业碳排放强度(α)反映了农业的排碳强度,实际意义为单位农业GDP的碳排放量,当该值越大时,表示该地区的农业碳效率越低。该指标的强弱往往包含了该地区的低碳技术和低碳政策等因素,从而直接影响碳排放总量[7]。

农业内部结构(β)反映了农业内部结构优化程度,实际意义为种植业占第一产业的比重。种植业碳排放一直以来在农业碳排放中占比较大,是化肥、农药、农膜各种化学品使用的主要领域,因此,该比重越高,给减排带来的压力越大。

农业生产效率(γ)反映了当地农业的生产效率,实际意义为当地人均农业GDP产值。当人均农业GDP产值变大时,意味着农业生产活动的增加,也就代表着更多的资源投入,这也将导致碳排放总量的增加[6]。

非城镇化水平(δ)反映了当地的非城镇化水平,实际意义为农业人口在当地总人口中的占比。当该指标越高,表明当地农业从业者占当地总人口的比例越大即城镇化水平越低。王芳等[8]在研究中指出,城镇化发展情况与农业碳排放总量呈倒V曲线关系,在早期城镇化阶段,随着农村人口比例的减少,为了追求农业生产效率导致碳排放量的上升,但是在发展到一定水平以后,碳排放量则随之降低。

人力资源投入(ε)反映了该地区的人力资源利用率水平,实际含义是单位GDP所消耗的人力资源量。该指标越高,说明该地区单位GDP消耗的人力资源越多。而资源投入往往彼此有替代效应,当该地区以人力投入为主时,则相应取代了机械、农药、化肥等碳资源的使用量,从而导致碳排放量的减少[9]。

经济规模水平(ζ)反映了该地区的经济发展规模水平,实际含义为当地的GDP总量。该指标越大,说明该地区经济发达,同时伴随人口总量大和经济活动频繁等特点,从而给农业碳排放总量带来压力[10]。

Δα、Δβ、Δγ、Δδ、Δε和Δζ分别表示从T-1期到T期,在其他条件不变情况下,仅由某效率因素变动导致其基期的碳排放变动量。具体公式如下:

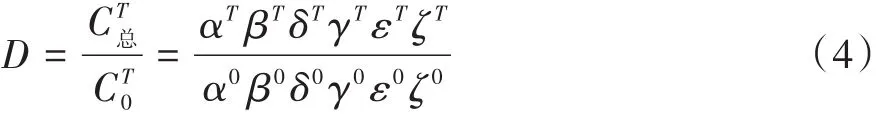

乘法分解形式:

则各因素贡献率表达式为:

式中,D为农业碳排放在时间周期内总变化率;Dα、Dβ、Dγ、Dδ、Dε、Dζ分别为农业碳排放强度、农业内部结构、农业生产效率、非城镇化水平、人力资源投入、经济规模水平因素对农业碳排放的贡献率。

表2 2000—2018年中国农业碳排放总量时间分布特征

2 碳排放核算与碳足迹分析

2.1 农业碳排放总量的时间分布特征

根据公式(1),计算出中国2000—2018年农业碳排放总量及增长速度,详见表2。研究发现,中国农业碳排放总量从2000年的6 565.37万t增长到2018年的 9 081.90万 t,增加2 516.53万 t,年均增长率1.84%。整体变化分为快速增长、缓慢增长、加速减少3个阶段:2000—2012年农业碳排放总量总体呈快速增长趋势,2003受SARS影响,增幅较微弱,但是2004年出现急剧反弹,环比增长4.25%;2013—2015年农业碳排放总量环比增长率开始放缓,并在2015年下滑至0.72%,说明随着环保督察和绿色发展政策的引导,中国农业加快向低碳模式转变;随后,政府又出台系列低碳农业政策,中国农业碳排放总量从2016年开始递减,且递减趋势加速,表明中国对农业碳排放控制成效开始初步显现。

2.2 不同地区农业碳排放总量空间和时间分布特征

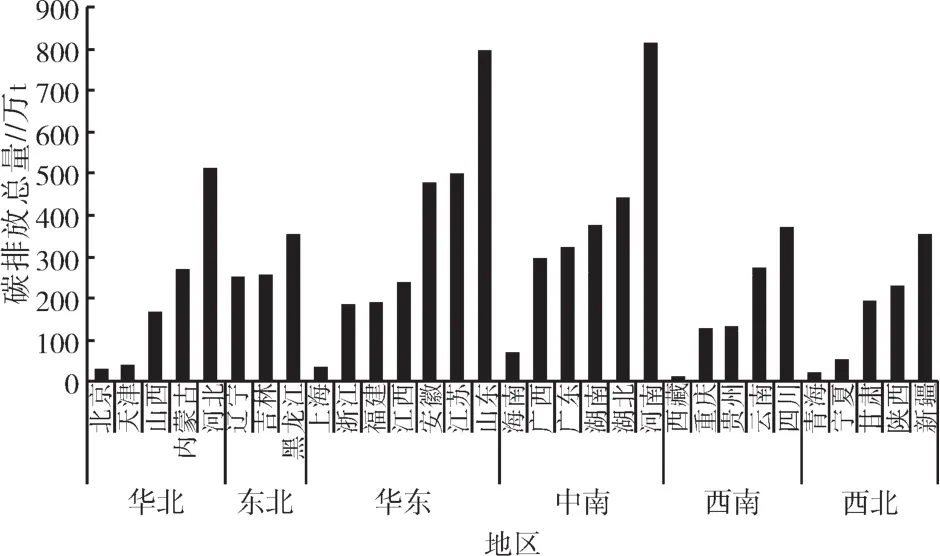

从地域分布来看,不同省(自治区、直辖市)碳排放总量空间分布差异较大,详见图1。2000—2018年,以种植业为主的农业碳排放量较高的地区主要集中在华东和中南地区,二者占了全国总排放量的50%以上;2011年之前,华东地区一直是中国最大的排碳地区,但在2011年之后,被中南地区所取代;华北、西南、西北和东北地区碳排放量相对较低,并且总量较为接近;河南、山东和河北位居农业碳排放总量全国前三,北京、天津、上海、青海和西藏则是全国碳排放量最少的5个省(自治区、直辖市)。此外,中国农业碳排放总量存在显著的地域性差异,2000—2018年农业碳排放总量最大的地区(河南省,总计813万t)约是最小地区(西藏自治区总计11万t)的74倍。

图1 2000—2018年不同地区农业碳排放总量的空间分布

从时间趋势来看,不同地区基本呈逐年增加的趋势(图2)。但从增长速度来看,2010年之前中南地区的农业碳排放总量增幅最为迅猛,而后开始步入平缓期,并于2015年开始下滑;华东地区作为最大的排碳区,农业碳排放总量在2013年率先开始拐头向下,是全国最早实现碳减排的地区,说明该地区率先响应了政府低碳农业号召,有效推动相关政策落实;此外,西北、华北和西南地区的增幅较为平缓,也基本同步于2016年实现“遏增量、控总量”的目标,同年全国的农业碳排放也实现总量递减目标。

图2 2000—2018年不同地区农业碳排放总量的时间趋势

2.3 不同地区的农业碳排放结构分析

2000—2018年,化肥一直是农业碳排放最主要的来源,占排放总量的56.61%,其次为有效灌溉面积(19.22%)、农膜(12.92%)、农药(9.45%),而由机械总动力造成的碳排放仅占1.82%。这说明通过控制化肥使用量对遏制中国农业碳排放具有巨大意义。通过碳排放结构(图3)可以看出,中南地区是化肥使用量最大的地区,西北地区最少,两者相差3.44倍,华东地区居第二位;在农药、农膜、有效灌溉面积和机械总动力上,华东使用量均居全国第一,中南地区次之,尤其是农膜使用量上,华东地区远超其他地区,是排名第二(中南地区)的1.84倍,占全国总量的32%。

图3 2000—2018不同地区碳排放结构

2.4 碳排放量强度的空间和时间分布

不同地区碳排放强度的空间分布见图4。从地区分布看,北京、上海和浙江等发达地区农业碳排放强度较低,竞争力明显优于其他省份;而西藏碳排放强度较低则跟农业种植习惯有关,当地日照时数多,太阳辐射强,光能资源丰富,较少使用化肥、农药和农膜等;宁夏、安徽和吉林碳排放强度稳居全国前三,说明这些地区低碳农业有较大发展空间。

从时间趋势看,中国农业碳排放强度呈逐年下降趋势(图5)。不同地区之间的农业碳排放强度差异并不明显,以西南地区最优;2000—2018年中国农业碳排放总量增加38%,而农业GDP则增加了3.43倍,全国平均碳排放强度从2008年的0.47万t/亿元降低到0.15万t/亿元,说明低碳农业发展取得了非常明显的成效。

图4 2000—2018年不同地区碳排放强度空间分布

图5 2000—2018年不同地区碳排放强度时间趋势

3 碳排放量的影响因素分析

根据搜集数据,结合中国农业碳排放量,运用LMDI模型和Excel软件,获得中国2006—2018年碳排放驱动因素分解结果,结果见表3。由表3可知,影响因素可分为抑制因素和驱动因素2个部分,其中农业碳排放强度、非城镇化水平和人力资源投入为碳排放的抑制因素;而农业内部结构、农业生产效率和经济规模水平是碳排放的促进因素。其中,经济规模水平,即地区总产值因素对碳排放量增加的促进影响最为明显。假设其他因素固定不变,地区总产值因素导致碳排放总量从2006—2018年增加了12 477.52万t,说明经济发展与碳排放量之间仍然存在一定的耦合效果。此外,农业碳排放强度和人力资源投入则是碳排量最主要的抑制因素,说明可以通过增加碳排放强度实现碳排放总量降低,该因素从2006—2018年累计实现7 902.64万t的减排量;同时,人力资源投入与碳投入要素存在一定替代效果,并且效果非常显著,从数值来看,2006—2018年该因素总计实现减排11 749.43万t,说明假设其他要素固定不变,农业碳排放将凭借着人力资源这一最环保要素投入实现总计11 749.43万t减排量。

由此看出,在无机化和机械化取代劳动力背景下,确实大大解放了劳动力,提升了生产效率;但也导致农业能源消耗大幅度增加,农药、化肥、农药、农膜等无机物的化学污染。因此,如何均衡要素投入,利用现代农业技术合理改造传统农业,从而实现最优碳排放强度是值得思考的问题。

表3 2006—2018年中国农业碳排放影响因素分解结果 (单位:万t)

4 总结

通过2000—2018年省级面板数据,研究中国农业碳排放总量和碳排放强度的时间及时空分布,分析不同地区不同碳排放来源的差异特征,并根据LMDI模型分析各种因素对中国碳排放量的影响权重,所取得的研究对丰富中国低碳农业的发展提供了一定参考。但研究也存在不足,碳总量核算中的碳来源仅考虑了农用化肥、农药、农膜、有效灌溉面积和机械总动力5个方面,从而在核算碳排放总量中存在误差,还需进一步提高碳排放量核算的全面性和精准度。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)