从断裂走向创生:“村改居”社区基层体育治理的适应性转变

赵述强

摘要:在国家主导城市化背景下,大量城市边缘村落相继实现就地、搬迁与异地安置的“撤村改居”,而从传统乡村到“村改居”社区的过渡中,城乡混合属性不断触发着新旧社区的生存“秩序”,同时也对基层体育治理提出了严峻挑战。着重对改制后社区基层体育治理职能断裂、角色延续及创生的演化过程展开分析,并结合“村改居”现实状态,认为指令型政社关系下治理效果“内卷化”、城乡体制障碍下治理过程“碎片化”、民众身份认同危机下治理参与“排斥化”及规则困境下治理方式“低效化”是制约社区基层体育治理适应性转变的主要因素。从主体统筹、科技赋能、营造认同及强化监管四个维度对“村改居”社区基层体育治理的适应性转变提出实践策略。

关键词:“村改居”;政府职能;基层体育组织;治理转型;协同化

中图分类号:G80-051文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)03-0063-08

From fracture to creation:“Village-to-Community” sport organization

governance

ZHAO Shuqiang

School of P.E., Shandong Univ. of Science and Technology, Qingdao 266590, Shandong, China

Abstract:In recent years, under the background of state-led urbanization, many villages located in edge of city have realized the rehousing, removal of villages and relocation. However, in the process of changing villages to community, the urban and rural mixed attribute constantly triggers the old and new social survival order, also bringing severe challenges to grassroots sports management. Based on this, this paper illustrates the evolution of the creation stage from governance function break, role continuation and creation of “Village-to-Community”, and then combined with dynamic change of “Village-to-Community”, is considers that the "internalized" of governance effect under the directive political-social relationship, fragme-ntation of system obstacle of urban and rural, rejection of the public identity crisis and inefficient of the plight of governance are important factors of restricting the grassroots sports management change. Finally, practical strategies for the adaptive transformation of “Village-to-Community” sport governance are made from aspects of main body pooling, enabling technology, creating identity and strengthening supervision.

Key words:“Village-to-Community”; government functions; community sports organizations; governance transformation; co-ordinated

改革開放以来,随着国家城镇化进程的不断深入与推进,城市容量增长中所采取的持续性外扩方式成为打破城乡二元结构,推动城市各区域协同发展的重要途径之一。然而,这种常态化、波浪式的运行模式让城市边缘的乡村相继纳入政府改造或工业用地的规划范畴,衍生出大量以“村改居”为典型代表的“亦城亦乡”或“非城非乡”的特殊场域。由于地处城乡过渡带,“村改居”社区所呈现的地域交叉、管理交叉及人口交叉等现实境况一定程度上弱化了原有社区的基层治理能力。对于“村改居”社区体育而言,多重属性所带来的体育位格边缘化、治理机构不健全及运行不畅等诸多问题同样对社区基层体育治理构成了严重威胁。但可喜的是,在国家推行治理体系与治理能力现代化,崇尚全民健身与全民健康融合理念大趋势下,“村改居”社区居民对公共体育产品与服务的需求、健身活动的参与及消费观念的提升正在不断突破原村级简单、粗放性的治理底线,引发“村改居”社区基层体育治理的主动性改变与创新。在此过程中,着眼于“村改居”社区基层体育治理变革,促进其向城市化迈进,对于统筹城乡社区公共体育服务一体化,推进“健康中国”战略全局具有重要意义。当前,从世界发达国家的治理经验上看,多中心、多主体的善治理念已经成为社区体育治理的主流模式。在国内,社会主义市场经济的持续化改革中,城市体育治理在国家-社会-市场三维治理关系的不断重构中也逐渐走向多主体参与的新道路,而实现多主体协同化治理也几乎是成为社区基层体育治理走向科学化的良方。本研究中,视角聚焦“村改居”社区,着重分析如何结合地域优势勾勒出适合该地区社区体育治理的多元协同化新模式,并从中寻找传统村落体育向新型社区体育治理蜕变的制约因素与实践策略,以盼“村改居”社区基层体育治理早日步入现代化发展的快车道。

1“村改居”社区基层体育治理的现实境况

1.1“位格边缘”下社区基层体育治理角色的“弱化性”

进入21世纪,随着国家城镇化战略进程的实施及市场化改革的持续深入,在城市边缘的农村地区不断撤村并居,社区治理随即发生变革,以约定俗成为主的自治制度项更加具有条文性的现代化民主转型。对于“村改居”社区体育而言,街道居委会为主的政社型体育治理逐渐替代了村民委员会为核心的传统型基层群众体育自治,出现了诸如居民体育协会、社团及社区艺体服务站等基层社会体育组织。然而从实际效果来看,居委会下的社区基层治理主体结构中,社区体育治理次序常常位列民事协调、治安保卫、公共卫生等公共事务和公益事业之后,游离于社区治理的边缘地带。而社区居民自由组成的体育健身小组、运动队、社团及协会等社会体育组织缺乏乡、县级政府的政策与经费扶持,表现出了严重的生存薄弱属性,在社区体育治理效率输出上极为有限,如面对社区体育健身设施损坏问题,依赖社区自筹经费予以修理维护,显然不切实际。此外,这些由居民自发性体育组织在缺少章程、规则及物质条件的处境下无法发挥治理主体的契约式效力,仅靠居民道德准则扭转居民的参与社区体育治理意识,只能徒劳无功,社区体育治理具有明显的随意性及无规则性。总体而言,在居民社区治理组织整体低水平发育下,基层体育治理组织因受自身位格影响所产生角色弱化使社区体育发展长期处在治理的尾端,缺乏必要的重視。近些年,在国家全民健身主题的带动下,居民健身意识显有所提高,“村改居”社区体育需求的上涨正在促使长期处于弱势地位及职能弱化的基层社区体育组织走向以政府扶持下的具有相对独立地位、财政来源及合法权威化的民间化自治组织,政社关系正在寻求新的平衡点。

1.2“熟人社会”下社区基层体育治理形式的“象征性”

传统的社会中,国家权力的高度集中所表现出的政府层级制度不断压缩着社会生存的自主性空间,但在权力管控的隐蔽社会依然渗透出诸多独立的生存角落。正因如此,在双轨政治形式下的“村改居”社区,由于责、权、利等的模糊性催生了若干以人情、关系等为特征的“小圈子”,即“熟人社会”。当前,国家正处在加紧推进治理现代化的特殊时期,多方参与的体育治理格局在城市政府的“简政放权”中渐成,而在“村改居”社区,居民按亲疏、内外、生熟程度区别性对待与之交往的不同对象,这种人与人间的私人交情所构成的关系社会让基层体育组织始终无法跳出人情圈走向法制治理。具体表现在以下方面:其一,普遍性和共同性的生活经验所构成的社区中,“熟人社会”所滋生出的“面子”稀释了社区基层体育组织的治理效能,由“面子”所缔结的暗性规则具有明显的扩张和增值的能力,互相敬让给“面子”等同于别人抱有“回报”的期待。如此,逾越社区体育的治理红线,社区体育治理中“法制”功能的失灵,进一步凸显了治理关系更倾向于人治而非法治。其二,圈子内的任职“潜规则”淡化竞争机制。市场经济体制下,人们从“互助生产”到“独立生产”,由“共同生活”到“独立生活”过程中,主体间形成了以竞争为媒介的互动关系,而“村改居”社区却大肆执行着关系替代契约的模式,这种基层体育治理产生权利寻租空间,跨越市场竞争下基层体育治理的任人唯亲,供给端中体育用品与服务指定性垄断遏制了其他非营利性体育组织的发育及有效介入,侵蚀市场竞争秩序中易引发治理腐败。综上,尽管在国家体育顶层设计的主导和分配下,社区体育得到了发育,但还不能完全消解居民在长期的农业社会交往互动和生产中形成的“私人关系网”,社区体育治理的强制性仍然会受到来自“熟人社会”的策略性抵制,“村改居 ”社区基层体育治理恐将长期陷入得过且过或无人管的“象征性”治理局面。

1.3“压力机制”下社区基层体育治理效果的“形式主义”

改革开放以来,政府行政制度下的“总体支配型”体育治理模式开始松动,政府通过向体育社会组织购买服务提升了社会体育组织治理主体的地位,互利合作的政社共治关系从实践上得以形成。撤村改居后,由于城乡二元结构及工农业产品“剪刀差”所产生的痕迹效应尚存,社会体育组织的缺失让社区体育还处在以基层政府组织包办下的打基础、保基本、兜底线等落后阶段。同时,在当前基层政治语境中,社区基层体育组织作为国家体育行政体系末端的附属单位,面对上级治理任务的层层下压只有照单收,依准执行,无权驳回,如此,基层体育组织面对在人、财、物等资源的匮乏下,只能通过各种诸如大量填表、数字造假、追求数量等显性或隐性的形式主义手段以应对上级的责任验收,催生了“上面千条线、下面一根针”的基层体育治理格局。此外,“村改居”后,基层政府在原有农村基础上增加的“一块空场地,附带几套健身健身器材及几块乒乓球台”的拼凑布局几乎成为了所有社区体育的标配,在对SD省QD市HD区辖区“村改居”社区的走访调查发现:社区体育设施购置与使用主要以上级指示为主,并没有征求居民群体的意见,而居民对体育设施的需求度与满意度并不高,寻求更多样化得公共体育服务愿景强烈,这一定程度反映出忽视民意下基层政府“一刀切”的行为并没有彰显足够的科学性,相反这种“运动式”治理在为基层政府寻求短期政绩的背后,却因无法突破上级常态化的“考核”枷锁,而丧失了自主治理的能力。综上,在“村改居”基层体育治理中,“压力型”任务传导机制所引起的“形式主义”成为诱发体育资源空耗、拉低政府治理公信力,迫使社区基层体育治理走向低效的主因之一。

2断裂—创生:“村改居”社区基层体育治理适应性转变的基本逻辑

在当代国家政治语境中,“村改居”是政府主导城市化过程中塑造出的一种极具中国特色的新社区模式,而社区基层体育治理体现着城乡生产、社会规则与人际交往等关系的多方博弈,具有涉面广、运行难及周期长等特点。目前,从实际的逻辑转变和操作方略上看,村改居”社区基层体育治理适应性转变主要面临“村改居”状态失序、场域过渡及新制度形成三个阶段,下面将从阶段对应下的原级基层体育治理职能断裂、延续与创生三个向度分别进行阐述。

2.1“失序”状态中社区基层体育治理职能断裂

2019年10月,习近平总书记在党的十九大报告中指出“要把全面建成小康社会,化解人民日益增长的美好生活需要和发展不平衡、不充分间的矛盾作为新时期国家发展的主攻目标”。然而,在城乡分界线,兼具城乡物理特征的“村改居”地区,地域变迁、居住空间变革及经济与人口结构异化等因素使居民生产、生活与管理在乡—城间的角色转换中进入了短暂“失序”状态,村级群众自治组织与职能伴随着村落变迁与异地安置中国家行政岗位、物业、便民组织等外部机构的进驻后趋向瓦解。对于“村改居”社区基层体育治理而言,乡村到城市的转变将不断引发基层社会在新旧边界融合中的深度调整,尤其是村委会转向城市社区居委会,基层体育组织因性质与地位的缘由,极易在新社区“两委”组织结构与管理方式的重组中被搁浅或遗忘,出现原有村级体育治理组织“解体”、职能“断裂”与新组织尚未“接手”的空档期,迫使“无人管、无能力管”的村级体育治理模式得以延续。在对SD省QD市XNX安置社区委员ZZW同志的访谈了解到,“撤村改居”后社区相继划分出党支部委员会、居民委员会、民主协调委员会、综合服务中心及社会治理工作服务站等多个治理机构,但完整的社区体育治理体系并未形成,社区体育仅被划拨到社会事务治理当中。显然,在这场“乡到城”的变迁中社区基层体育治理组织并未因体制的更新而得到应赋予的职能与权利,相反因社区权责界限交叉、任务繁琐,其治理的复杂与模糊性进一步加深。此外,在被动城市化过程中,“时空”效应会导致居民自我认同的意识转换远远滞后于物质变迁,居民新环境的适应让原有的一些村民体育健身小组、社团等非正式性的自发体育组织濒临解体,走向消亡,如新社区中立体化的单元居住格局,土著与外籍居民关系排斥,虚拟网络兴起等都不同程度上对居民组建、参与基层体育健身协会、社团及小组等组织产生着阻碍。由此,带有混合属性的“村改居”社区迫切需要纳入到街道行政组织的治理框架中,遵从与共享国家大众体育发展政策与红利,及时创新与修缮必要的社区基层体育组织,推进社区的治理有序进行。

2.2“过渡”场域下村级基层体育治理角色延续

中共十八大以来,在城乡一体化及新农村建设背景下国家社区建设的重点逐步由城市转入农村,从过去城市的单兵突进转向到城乡社区建设携手并进、共促共建的新阶段。“村改居”地区作为城市边缘地带,承载着农村功能向城市功能过渡的重任,而在乡村向市区社区改制的过程中,环境变迁与民众需求所产生的倒逼机制、街道政府行政力量的默认支持和回应机制及国家自上而下的合法性确认共同推进了原村级基层治理组织在结构与功能上的适应转变。但实际中,在“城”与“乡”混合样态下,村落社会基础的消失及新型社区治理模式的出现并不完全是大量原村级治理方式的终结,而居民遇事找村委、找组织的客观事实也反映出“村改居”社区在长时间里将依旧保持着“村民自治”的必要性和合理性。转到社区体育治理,则意味着原村委会组织结构在移植到新社区居委会架构体系中仍延续着体育基层组织的治理角色,发挥与社区基层体育组织相对等同的作用。同时,站在新基层体育组织治理角度上,尽管社区内部及周边健身活动点、文体活动室、老年中心等基础条件的改善为社区体育锻炼小组、社团组织及体育协会的成立等提供了平台,但新型社区基层体育组织从创建到适应再到产生“领导核心”作用是伴随着社区整体治理次序、居民角色转换等方面不断完善的长期性过程,在面对社区各种公共体育资源占用、破坏及利益纠纷,难免陷于“顾此失彼”的困境。因而,原村级体育治理组织仍需履行“管理核心”职能,发挥“人情面子”潜在作用与特定价值来弥补新社区基层体育治理的缺位,力助新社区基层体育组织顺利“上位”,以缩短中间适应的“过渡期”。

2.3“双轨制”并行下社区基层体育治理的创生

新中国成立后,国家实现小康社会的战略规划使农村基层治理组织与管理体制进入了继人民公社时期的“社队制”、家庭联产承包责任制时期的“村组制”后的开放化民主时期的“社区制”。近些年,伴随着城市圈建设、新城开发及居民生活质量提升等一系列变化,“村改居”地区治理中围绕原村级组织“解体论”与“延续论”观点的争论与碰撞愈演愈烈。对于社区体育而言,政府放任化的“摊大饼”式管理直接影响到了居民在国家对社区公共体育服务改革下的红利分享。同时,现代社区体育发展速度与规模也是原有村级体育所无法匹及的,在此之下,“村改居”社区的基层体育治理改革势在必行。2019年3—11月,课题组对山东规模较大的烟台八角街道海韵安置区(23村并居、省级绿色社区),临沂梅家埠街道月亮湾安置区(21村并居、省级文明社区)及青岛西海岸辛安街道辖区44个“村改居”社区的走访发现,“村改居”后社区基层体育治理模式存在两种:其一,大量多村并居后的集中安置型社区,以街道居委会社区党支部牵头成立体育总会及单项协会、社区综合服务中心(艺体)等为主,并相继纳入正式性体育组织行列,全权负责社区体育事务,逐步向城市规划性体育治理转型。其二,独立或少量村落就地改造变居型社区,“村改居”后的变迁,并未影响原村级选举下的行政管理制度,原村级的制度與自治模式得以延续,社区体育治理依旧秉承了昔日的自发性。

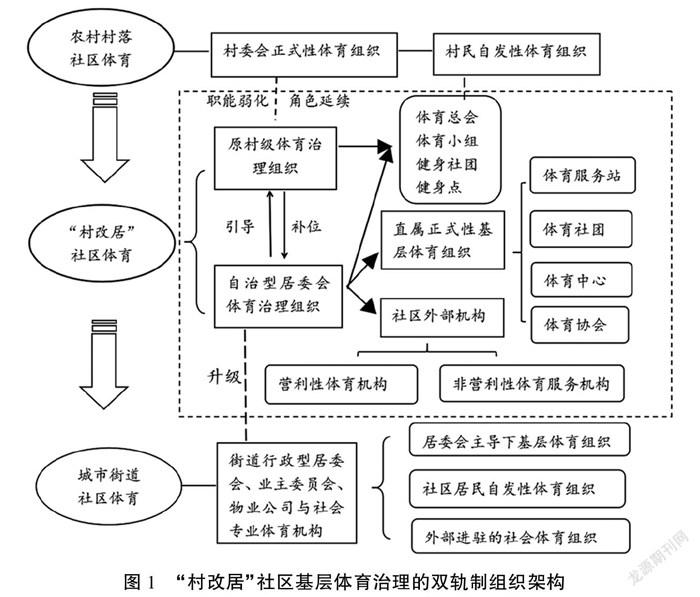

综上可知,在推进国家治理体系与治理能力现代化,把制度优势转化治理效能的形势下,“村改居”社区基层体育治理创生在统归于多元化协同合作的治理框架下,更需要结合地域特征和居民特点。为此,可探索性地采用“契约规则下的新区治理”和“熟人社会下的原村级治理”并行的“双轨制”模式(图1)。一方面,乡村文化中长期遗留下的社区体育痹症导致既不能沿用村级管理体制,同时也无法照搬城市社区管理机制,而双轨制下的法规与人情治理结合,有利于扫除社区体育治理中的“灰色地带”或“盲区”,保障居民体育权益,推进社区体育治理的平稳发展与创新;另一面,“村改居”社区作为乡村过渡城市的微型实验场,也是社区基层体育治理的“拔高”过程,而原村级与新基层体育治理组织协调补位和相互配合,明确治理主次,有助于保持社区体育治理体系的动态化、可持续化发展。

3“村改居”社区基层体育治理适应性转变的现实制约

3.1指令型政社关系下社区基层体育治理效果的“内卷化”

20世纪60年代,美国学者福德·盖尔茨在其长期停留重复劳作、没有进步的轮回状态中首次提出了“内卷化”概念。如今,“内卷化”更多体现在一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。目前,“村改居”社区中,非营利性社团、协会性体育组织因自主造血机制缺乏,发育程度较低,社区基层体育治理主要依附于辖区行政力量的总体性支配。而街道、县级政府在体育资源供给、分配与协调等方面的大包大揽使社区基层体育组织变成政府工作的“腿”,自治功能全面衰减,按部就班、缺乏创新意识只能让其长期在上级定期的突检与整改里打游击。“村改居”后,基层政府在多社区中实行的原村行政委任模式几乎默许原班人马的留任,使得“治理小圈子”下各自为政的现象继续保留,而社区的权界不清促使体育治理责任的分摊中产生了有利靠前、无益靠后,遇事互相推诿的局面,这种基层治理变革中的“改而不变”现象为社区基层体育治理效果的“内卷化”提供了便利条件。此外,在政府购买公共体育服务过程中同样存在着在指令型的政社(社区外部)关系,社会体育组织的逻辑行政化倾向让体育协会、社团及体育企业等组织的市场化运作优势在行政束缚下荡然无存,诞生了政-社合同契约下社区体育服务大面积的同质化现象\。然而,在这种简单直接、低成本走量不顾质的泛化操作所造出的体育“景观”工程,却成为了基层官员迎接上级检查,获取绩政绩的有效砝码。由此可知,指令型的政社关系已成为“村改居”社区体育治理“内卷化”重要因子,同时也进一步证实了政府在向社会购买公共体育服务向社区供给过程中存在着严重的边际效率递减性问题。为此,尽快落实地方的政企分开,构建政府主导下地位平等、互助的政社互嵌关系,才能吸纳社会力量走进“村改居”社区,真正实现基层体育治理的“从群众中来、到群众中去”。

3.2城乡体制障碍下社区基层体育治理过程的“碎片化”

21世纪,科学技术的迅速发展让人类社会从“大规模生产”进入了“大规模协作”时代,而社会转型时期下技术工具的創新与升级引发了社会分工进一步细化,在生存空间中充满了大量知识、信息、交往及服务等方面的网络单元,进而整个社会呈现出碎片化的特征。对于“村改居”社区,基层体育治理转型意味着各方主体参与、明确责任、细化分工,实现社区体育的供需平衡,居民体育健身有序开展。然而,在城乡二元结构制约下,农村城市化政策不配套、额外公共管理支出增加及城市规模控制与流动人口差异化管理等遗留与新生问题,增加了村改居”社区基层体育治理流程的复杂性,同时“村改居”社区中逐渐分化出利益不等条件下的工农两大集团的激烈碰撞更加剧了社区体育治理的执行难度,导致“碎片化”现象频发。究其原因:其一,政府行政责任缺失,扶持与监管机制联动性不足。“村改居”地处城乡交界,街道与乡镇权限交叉的尴尬境地使地方政府在社区体育治理中演起定点“卸包袱”,按期“收业绩”的管理角色,以致于在公共体育设施购买扶持后的监管、维修等完全落在各社区居委会的头上,而这种政社表象“合作”,实质“割裂”的方式预示着治理还处在静态的单干阶段。其二,基层人事力量薄弱,工作量大的现象凸出。在新社区形成过程中,村、居委员会改革、户籍农转非、土地国有化及居民关系融合等一系列问题都迫切需要得到社区的有效治理。然而,随着社区网格化治理的深入推进,社区事务逐级下移,专人、专干的行政模式让基层网格员身兼多职,跨业劳作引发治理的次序性与等级性,大量社区体育治理工作遭到搁置或半途废止。同时,新成立的业委会、物业公司及外部协会组织隶属不同性质的组织和单位,自身使命与利益驱使很难让其参与到公益性的社区体育治理中来。如此,看似分工明确的社区体育治理却难掩零碎化,而造成社区基层体育组织治理碎片化的因素虽多,但行政力量缺失无疑最主要的。

3.3民众身份认同危机下社区基层体育治理参与的“排斥化”

在我国,“撤村改居”是推进城市化快速发展的大胆尝试,也是国家空间治理逻辑的必然结果。然而,“村改居”社区中人口频繁流动所引发居民在自身文化、民族文化与地域文化等方面的异质性现象凸显,居民身份认同危机成为新型社区关系网络建立的重要阻碍,如在济南、青岛及烟台等山东经济相对发达城市的外环“村改居”社区中,土著居民通过自身住房的外租盈利使社区成为诸多外来务工人员的栖息地,出现了集不同身份、文化结构及认知背景下居民聚集的新样态。对于社区基层体育治理而言,这种混合居住下居民身份认同危机在突破居民原生关系结构的同时也加重了居民参与社区基层体育治理的“排斥化”现象。一方面,在多村合并大社区的居委会下,基层体育治理因角色认同缺失存在着大量政令不一、调动怠慢、敷衍了事等现象。原各小村集体缔结出的治理小圈子,在社区公共体育资源使用、分配与监督中,各自为政,责任推脱与外泄,逾越治理红线,对大社区整体性治理产生潜在的策略性抵制,增加了基层体育治理的难度;另一方面,民间非正式性基层体育组织主要依赖于社区居民自发性的参与,建立在居民观念、行为的高度契合之上,透过强烈的认同发挥主观能动性,产生对社区体育组织、参与活动及监督等公共体育事务的责任感。然而,社区土著与外来人口在体育资源使用与限制使用的争夺中,加大了土著居民内心的排异感,而外来人口因非定居性所属社会地位和利益关系的双重缺失引发的社区认同危机使其无法真正融入到社区中来,事不关己的心态抑制了社区居民体育组织建立与效能发挥。因此,新社区体育治理要重视外来人口、中老年等弱势群体的需求特征,扩大治理主体的范围,最大限度地消除排斥,塑造居民角色及价值认同,共建人人参与、积极负责的社区体育大环境。

3.4规则困境下社区基层体育治理方式的“低效化”

新时期,全民健身的蓬勃开展并向郊区的延伸使“村改居”社区居民逐渐步入了城市体育生活的快速道。然而,“村改居”社区因所处地域、户籍及经济结构等方面的特殊性及受“彼得效应”影响,政府相关政策与权力的执行效率因层级增多存在明显的递减性。同样,在双重因素制约中,“村改居”社区体育规则的滞后引发诸多超越契约规则、违反地域规定、跨越道德准绳的体育越轨行为。在对山东青岛、烟台、临沂等市“村改居”社区走访发现,居民技能不足情况下滥用、设施他用及肆意毁坏等方式导致健身设施破损、使用寿命缩短等问题显著,而社区惩治措施却极为有限,视而不见、听之任之已成常态,谁使用谁负责,谁破坏谁赔偿的原则并未执行到位。另外,社区中体育设施、器材等体育资源的植入主要来源于辖区政府、企业及社区组织,而缺乏行之有效的行业标准与监管力度,导致一些不合标准、劣质的体育产品与服务持续进入社区。2018年,国家质量监督局对室外健身器材(第3批)产品质量抽查结果显示,河北、江苏、浙江、山东、河南等5省30家企业生产的30批次室外健身器材产品,有8批次产品不符合标准规定,器材质量问题呈现多样化,且多种重大和一般问题在同一器材上重复出现,表明行业法规的漏洞与标准缺位让诸多鱼龙混杂、缺乏资质的企业通过腐败手段获得竞标,造成社区体育治理效率低水平、低效化。此外,治理规则的缺失还滋生出大量填表、数字造假、追求数量等社区体育治理的形式主义,产生诸多运动性治理懒政、懈怠与庇护,这些行为在贬殆政府形象,拉低公信力的同时大大折损了社区基层体育治理效率,造成体育资源过度耗费。因此,加强政府、社会与居民监管责任,杜绝源头性规则破坏,同时提升社区体育基层治理的法治化水平,引导民众规则意识培育是缓解规则困境下治理方式“低效化”的重要途径。

4“村改居”社区基层体育治理适应性转变的实践策略

4.1主体统筹:铸造政、社、民协同治理下共商、共建与共享新模式

2013年9月,习近平总书记在全球治理体系机遇与挑战中提出“一带一路”合作倡议,并倡导各国要不断拓展合作区域与领域,尝试与探索新合作模式以应对时代发展需求。在国内,“一带一路”所秉承的“共享、共建”理念,在深化体制改革、区域创新及优化治理路径等方面意义深远。对于城市体育治理,国家一元向多元治理模式的转变证明了“强政府、弱社会”下“权威—依附—遵从”的行政化管控模式在应对社区体育服务短期化、内卷化行为及供给侧与需求侧不匹配、不均衡问题中的持续被动与低效性。故而,“村改居”社区基层体育治理亟需转换方式,统筹主体,铸造“共商、共建、共享”为核心的政、社、民治理共同体。其一,坚持多元参与性。当前体育行政管理体制改革中,政府的“放管服”并不是权力触角的隐性延伸,也不是领导角色的弱化,而是要发挥“吸纳”作用,做到放权、引导与多检,打破逻辑行政化,拉高其他治理主体地位,促使他们进驻到社区体育治理中来,引导社区体育自治,同时践行治理监管与统一调控的责任,包括破除政府体育服务购买的体制内行为;组织行业标准制定,定期体育设施抽检;落实责任主体制与干部考核制等等。其二,坚持互动合作性。在多元主体和权力参与社区体育治理的网络结构中,政府要增强“激活”意识,利用协商、民主及激励等手段,攻克单打独斗、局部抱团、各自为政的“小圈子”社会,打造凝心聚力、平等互信的长效管理机制。如加强社会体育组织与政府、社区的功能嵌入性合作,提高其参与治理决策、对接社区体育指导、赛事组织等志愿服务的积极性;赋予社区基层体育组织地位与治理职能,鼓励在政府、体育协会指导下定期开展社区内部与社区间赛事;激勵居民、社区与政府的反馈性合作,防止体育资源供给“一刀切”等。其三,坚持成果共享性。“村改居”社区基层体育治理最终是通过成果共享予以体现,要确立利益共同体,保证社区体育治理收益和体育资源分配平衡,如通过居民口碑树立政府公信力,赛事活动效应传播增强社会体育组织影响力,注重老、少及外来人口等弱势群体,提高居民参与力;严厉打击因功自居,少数群体攫取绝大部分成果的现象,为后期社区基层体育治理可持续化发展蓄力。总之,实现“村改居”社区基层体育治理转型,需要强化“内改外助”,摆脱“静潭死水”生存模式,形成互相增权、互相建构、互利互惠的联动性机制。

4.2科技赋能:推进基层体育治理方式的智慧化

近些年,在创新、协调、绿色、开放、共享五大理念的引领下,全民健身与体育健康产业得到了持续化纵深发展,而互联网、大数据、人工智能等技术与体育的跨界融合迅速成为推动城市体育治理的主要力量。2019年8月10日,国务院办公厅印发《体育强国建设纲要的通知》提到“要运用物联网、云计算等新信息技术提升智慧化全民健身公共服务能力”。城市中,“村改居”社区基层体育治理是一项结构复杂、内容多样、投资多且见效慢的公益性工程,寻求多方主体协同联动下的科学化治理方式是关键,而科技赋能社区基层体育治理有利于发挥大数据、互联网等技术手段的“显微镜(查得细)、透视镜(看得深)及望远镜(测得远)”的作用,解决跨地域、部门及层级等条块式划分模式所带来的信息不畅、沟通不力等治理粗放难题,实现“共建、共治、共享”的社区体育基层治理新格局。然而,当务之急是要出台相关政策,完善共治环境,普及智慧基础化设施,在通用标准、数据共享与数据融合、分析应用及预测等方面付诸行动。首先,建立智慧政府、推行智慧政务。以基层政务网为依托,开辟社区体育专栏,体育治理主体、责任划分及社区体育信息及时嵌入,统筹运营辖区公共及盈利性体育场所、设施,开通网上预约管理平台,实现社区15分钟健身圈。其次,发挥手机社交、体育APP等移动互联网优势,通过微信群、公众号等打造社区体育网络圈,实现体育健康资讯、健身结伴、活动组织等信息的及时推送,保障居民健身的便利性与科学性。最后,打破政府、社区两委主导下近亲繁殖模式的层层分包制,挖掘基层与社区富有潜力的体育精英与联络人,实现体育智慧治理的专人化、专业化管理,对内谋划社区体育规划,组织活动开展;对外保障线上、线下与社会体育组织衔接,取长补短,达到串联多元、高效协同的目的。总之,运用智慧治理方式并不是将体育治理事务原封不动搬到网络上,而是通过科技手段搭建起网上管理和服务平台,构建智慧调研、决策、动员、实施、监督、评估、反馈及改良于一体的循环圈,实现社区基层体育治理的精细化。

4.3营造认同:搭建平等、共享与包容性体育参与平台

“村改居”社区中,居民地方空间的具象性特征被简化,逐渐压缩为统一规划下的城市标准模式,而由大量不同人群所组成的生活环境意味着社区基层体育治理不得不面临因人口结构差异及阶层固化所带来的异质性问题。在过去,乡村社会中的集体认同是经过长期的居住与交往形成的潜在化行为共识,认同实际上是“同族化”的表现,而新社区中人口流动与迁移速度显然无法仅靠时间的推移来塑造认同感。由此,搭建平等、共享与包容性体育参与平台,为居民提供城市生活交往的场域,对于社区居民认同感的形成尤为重要。一方面,修建与改造社区服务综合大厅、体育活动中心等居民生活、休闲及娱乐场所,通过社区基层体育组织各种活动改变居民村落价值观念与行为惯习,加大新社区成员的交往密度,柔化社区本身与外来居民之间的关系。如2016年,SD省YT市HY社区投资300余万搭建了党群活动中心、邻里驿家,建成文化广场4处,改造体育场地、安装各类健身器材50多件套,聘请专家为居民开设了体育锻炼与慢性疾病的专题讲座,在便利居民休闲娱乐的同时提升了居民参与、交往的热情;另一方面,就地参与、挖掘社区地域性文化,提升内涵。用传统民俗、节日文化主题办活动、办赛事的方式盘活社区体育资源的合理化利用与分配,如临沂、青岛、烟台等地孝文化、秧歌文化、祭海文化等元素的不断植入,为当地“村改居”社区体育竞赛提供机遇,同时也有效抑制了一些传统文化在随村落搬迁与安置中走向消亡,使其在社区活动的交往中得到传承,而在基层体育组织带动下,体育与地域文化的结合,相得益彰,有利于塑造出极具特色的社区体育文化,融汇出新的文化认同感。

4.4强化监管:实现法制契约、行业规则与第三方监督的横向协同

在我国,政府主导下的城市“村改居”规划并不仅仅是“两块牌子”及“农与非农”户籍间的转化,而是涉及到基层组织变更、管理方式转变、农民权益保护等多项事宜。而改造与异地搬迁中空间变革、人群结构及城区辐射等因素让社区居民走向分层,在健身内容需求、活动参与及设施使用情境中引发的矛盾、冲突也愈发频繁,这些单靠基层体育治理组织及居民道德约束是难以解决的。因此,在“村改居”社区基层体育治理吃力的时刻,应率先补齐制度短板,完善国家法律规范、地方行政规定及社区自治管理条例。在社会法制体系下,加强顶层设计,根据《村民委员会组织法》和《城市居民委员会组织法》等相关法律,形成细致的地域性规章、行政规范及社区制度;严格落实奖罚考核的按章办事,建立社区体育治理问题台账,定期查摆,抓典型,树威信,立权威,使基层体育治理工作的开展有法可依、有据可行。同时,加快制定市场体育健身标准、质量、价格一体的行业准则。“村改居”社区的经济趋势刺激了居民体育消费,为营利性体育组织带来商业契机,市场新兴体育科技产品与服务在持续助力社区体育治理的同时也存使用科学与安全、质量与价格不匹配、私人信息泄露的风险,需要政府与协会等组织尽快查缺补漏,出台行业规定,严防“毒跑道”“菜地草皮”等劣质体育产品渗透到社区。最后,注重第三方群体监督作用。在科技助力下,大众舆论及媒体行业具有传播广、力度强、见效快的特点,便于发觉社区体育治理中的乱象、难点。政府要推行物质激励与隐私保护相结合,完善网络监控体系,防范信息泄露,鼓励民众监督与媒体联合发力,共同揭发、检举治理不利与腐败现象,同时倡导治理正能量的舆论传递。实际上,强化横向监督关键在于构建政府、行业协会及民众为一体的治理体系网,破解“村改居”社区人情、关系困境,不断巩固好社区体育治理现有成果,防止反弹,以引导“村改居”社区尽快跨入城市社区行列。

参考文献:

[1]刘红,张洪雨,王娟.多中心治理理论视角下的村改居社区治理研究.理论与改革,2018(5):153-162.

[2]唐刚,彭英.多元主体参与公共体育服务治理的协同机制研究.体育科学,2016,36(3):10-24.

[3]仇立平.大数据+智能化时代社会的“沦陷”与治理.探索与争鸣,2018(5):45-47.

[4]马德浩.我国“村改居”社区公共体育服务治理机制的问题分析与优化对策.山东体育学院学报,2020,36(4):47-52.

[5]人民网.习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告.(2017-10-28).http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html.

[6]吴莹.空间变革下的治理策略——“村改居”社区基层治理转型研究.社会学研究,2017,32(6):94-116.

[7]孙涛,董永凯.利益关系网络变迁与社区治理多元模式的形成.湘潭大学学报:哲学社会科学版,2019,43(5):20-24.

[8]许远旺.规划性变迁:理解中国乡村变革生发机制的一种阐释——从农村社区建设事件切入.人文杂志,2011(2):161-171.

[9]易臻真.城市社區治理的内卷化危机及其化解——以上海市街道基层治理实践为例.人口与社会,2016,32(1):22-30.

[10]祝良.我国城市社区体育治理体系构建和治理能力现代化推进研究.沈阳体育学院学报,2018,37(5):75-80.

[11]汪文奇,金涛.从“结构化割裂”到“嵌入式治理”——重构新时代我国体育治理中的政社关系.武汉体育学院学报,2019,53(7):12-18.

[12]花楷,刘志云.协同治理:县级政府体育公共服务供给“碎片化”与消解.天津体育学院学报,2016,31(6):485-490.

[13]马光川,林聚任.分割与整合:“村改居”的制度困境及未来.山东社会科学,2015(9):79-83.

[14]梁勤超,王洪珅,李源.冲突与治理:城市社区公民体育权益冲突的社会学审视.天津体育学院学报,2019,34(4):286-289.

[15]刘鑫,王玮.元治理视域下的“村改居”社区治理.学术交流,2019(5):131-139.

[16]国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司.2018年第3批:室外健身器材产品质量国家监督抽查结果.(2018-09-25).http://www.samr.gov.cn/zljds/zlgg/bsgg/201809/t20180925_298009.html.

[17]滕文生.为实现新型国际合作开辟新道路(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想).(2018-03-08).http://nx.people.com.cn/GB/n2/2018/0308/c192488-31321465.html.

[18]国务院.体育强国建设纲要.(2019-09-02).http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/02/content_5426485.htm?utm_source=UfqiNews.

[19]邓智平,刘小敏.村改居社区原村民的半市民化问题研究.南方人口,2019,34(2):27-37.