走向共情的意指叙事

——中国动画电影的美学嬗变

林 琳

当把电影作为一门艺术加以探究,就已成为一种美学的观照,这使电影美学区别于一般电影理论,也意味着纯技术、商业元素、意识形态等非艺术性电影属性被排除在视野外。动画电影属于电影家族的一员,尽管这一点直到乔治·萨杜尔(Georges Sadoul)的《世界电影史》(1959)面世,将其作为一种类型进行历史考察才被理论界关注,而相关动画电影的史类和个案研究则至今远胜于美学领域研究①参见段运冬、屈立丰:《欧美动画研究述评》,《世界电影》2006年第3期。。动画电影有着鲜明的区别于其他电影类型的艺术特征,这些特征又与中国古代美学重在超越实体和感性、强调艺术构建意象世界(而非描摹客观事物)、展现生命体悟的特点高度契合。

一、动画电影的美学特征与认同机制

电影的艺术身份源自乔托·卡努杜(Ricciotto Canudo)的《第七艺术宣言》。卡努杜认为以建筑、雕塑、绘画为代表的空间艺术与以音乐、诗歌、舞蹈为代表的时间艺术之间存在一条鸿沟,而电影恰恰作为“活动的造型艺术”(plastic art in motion)弥合了这条鸿沟,从而脱离单纯娱乐升入艺术殿堂。很大程度上,“活动的造型艺术”借助技术帮助人类实现了自古以来的自由表现时间和空间的夙愿,而且得以用最现实的手段伪造现实,如让·爱泼斯坦(Jean Epstein)所言,“它是表现非现实的东西的最现实的手段”①爱泼斯坦:《电影的本质》,沙地译,见李恒基、杨远婴主编:《外国电影理论文选》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第88页。,从而极大地满足了人类造梦或自由创造的生命冲动。这同时表明电影艺术具有假定性和超越性,即与现实时空永远保持距离的本性。因此,以主张“电影是物质世界的复原”的齐格弗里德·克拉考尔(Siegfried Kracauer)与主张“电影是现实的渐近线”的安德烈·巴赞(André Bazin)为代表的电影纪实美学裹足不前,甚至近年兴起的VR、AR等以“沉浸式”“交互性”为特点的虚拟技术应用于电影的前景也堪忧②任何技术在电影上的应用,都应切合电影本性,以艺术为本位。而VR等技术产品需要全感官“虚拟体认”,即观者全方位被吸附进“拟真生态”,甚至参与作品的创建,其所创造的体认过程的完满性恰恰违背了电影艺术与现实时空保持距离的本性,其所带来的体验是非电影的,因此,它们的应用并不预示电影的未来走向。参见刘帆:《VR不是电影艺术的未来》,《文艺研究》2018年第9期。。而假定性与超越性则作为凡艺术皆有的普遍特征受到电影理论家青睐,他们运用哲学、美学、心理学、语言学、符号学等理论和方法加以探讨,不断拓展电影理论。当然,技术性、叙事性等一般电影属性暂被悬置,只因为相较其他电影类型,假定性与超越性于动画电影几乎一目了然,凸显为重要的美学特征。尤里·诺斯坦(Yuriy Norshteyn)也是在这个意义上称动画“更有可能实现电影的本性职能,因为动画在用材方面更自由、更独立。这是动画的优势所在”。③转引自法国塞巴斯蒂安·德尼斯:《动画电影》,谢秀娟译,浙江大学出版社2013年版,第31页。

(一)假定性与超越性

不过,这一点须从动画电影的本体做解释。按传统观念,动画电影是以造型手段为载体逐格拍摄而成的电影④参见聂欣如:《“动画”的概念》,《文艺研究》2017年第8期。,制作的先决条件是造型视像与逐格拍摄的技术。与其他电影类型采取的连续拍摄、现实记录截然不同,逐格拍摄每完成一格拍摄就要移动一下被摄物象,拍完一格再移动一下,依次拍摄下去,然后以每秒24格的速度放映到电影银幕上,形成生动的造型活动效果。如此,创作者可以按主观意识任意摆布或处置物象,最大程度地在电影制作中随心所欲、自由创造。与其他电影类型一样,动画电影是声画结合、时空复合,融合文学、音乐、美术、舞蹈、戏剧等诸多艺术形式的现代艺术媒介。与其他电影类型不同,动画电影的视像几乎全部属于非现实影像、非真人表演,而来自与现实异质的绘画或其他美术形式或人工造型。所以,动画电影不存在与现实的暧昧关系,虚拟性自在,也无需借助蒙太奇,便可见与现实时空的间离。这令人得以在电影创作中尽情施展想象力、创造力,尽可能造梦,并易于展现电影超越现实的艺术本质。如劳埃德·普莱斯(Lloyd Price)所言:“电影是一门为幻想而生的艺术,然而幻想到动画那里,才算是登峰造极。因为一旦摄影机被挪开,摆在眼前的,就只是一堆橡皮泥了。”⑤转引自法国塞巴斯蒂安·德尼斯:《动画电影》,谢秀娟译,浙江大学出版社2013年版,第40页。虽然贝拉·巴拉兹(Béla Balázs)、鲁道夫·爱因汉姆(Rudolf Arnheim)、瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)与布鲁诺·贝特尔海姆(Bruno Bettelheim)等著名电影理论家明显看重电影超越现实的表意性,然而并未特别关注动画电影,吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)和克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)也未见深入动画电影研究。

尽管如上所述,动画电影在本质或本性上便于展现电影之为艺术。然而,实践起来也不是很容易。假定性的再现相对简单,从前期剧本创作、角色设计、场景设计、分镜头设计,到制作中期逐格原画绘制或做角色和场景造型、动作检测、描线上色以及合成镜头,再到后期经剪辑、配音等程序,制作完成充满奇幻色彩的动画世界,整个过程无不在假定性的主宰之下。而超越性的实现,则取决于引发共情的程度,通过共情将观众引向或带入一种超世俗、超功利、自由的精神境地。也就是说,它需要全面调动观众心理因素参与其中,使之感受真善美的精神力量。唯此,艺术或“有意味的形式”的价值才显露出来。

无论如何,完全虚拟或纯粹虚构的动画影像必须与某种真实或先验性能力建立联系,否则不能为人所认同乃至喜爱,也自然谈不上“意味”。苏珊·朗格(Susanne.K.Langer)称“电影作品就是一个梦境的外现,一个统一的、连续发展的、有意味的幻象的显现”,银幕上的画面(如它是艺术的话)“不受实际情感压力支配,而为一种明确意识到的情感所左右”。①苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强、周发祥译,中国社会科学出版社1986年版,第431页。这种明确意识到的情感一方面基于由形象、声音、动作、情节等要素打造的“一种紧凑的、有机的、诗的创作”②苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强、周发祥译,中国社会科学出版社1986年版,第431页。,一方面有赖于我们的“通过感觉到的经验去理解事物的天赋”③鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,引言第1页。。很显然,对于动画电影的接受和认同,后者是关键性的,也意味着动画电影打造的奇观不能背离某种具有普遍意义的感知结构。完形心理学或称格式塔心理学将之归结为“力的图式”,认为外部事物、艺术式样、人的知觉组织活动以及内在情感之间都存在着“力的图式”,或在一种力的作用模式下,而一旦这几个领域的“力的图式”结构上一致,即“异质同构”或“异质同形”,便可触发人的审美经验。④参见滕守尧:《审美心理描述》,中国社会科学出版社1985年版,第36-38页。在异质同构作用下,人们在外部事物和艺术品中能够直接感知到“活力”“生命”“运动”和“动态平衡”等性质⑤参见滕守尧:《审美心理描述》,中国社会科学出版社1985年版,第36-38页。,这确切且有说服力地给出了动画电影的认同机制。例如,我们在银幕上看到的形象或虚拟造型之所以被感知成生命体,生机勃勃而非死气沉沉,首先在于其展示了运动感,“任何艺术品,只要缺乏运动感,它看上去就是死的”⑥鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第595页。,而这种运动感不过产生于形象的位移,位移刺激神经系统,产生了生理活动的心理对应物。因此,动画电影能否给人以生命感,“最终取决于准确而巧妙的刺激条件”⑦鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第595页。。除了视像,语言、音乐也是这一过程的重要辅助因素,能够进一步加强视觉感知,“维系其变化着的‘世界’的统一性”⑧苏珊·朗格:《情感与形式》,刘大基、傅志强、周发祥译,中国社会科学出版社1986年版,第431页。。

(二)意指性与叙事性

动画电影创造苏珊·朗格强调的情感连续,即共情过程,基于“意指叙事”的动画本性。聂欣如提出:“意指叙事是一种处于仿真图像和抽象符号之间的造型叙事形态,这一造型既有抽象符号的意指特征,也有仿真图像的具象性,它是人类为了清晰表意而创造的一种人工图式。”⑨聂欣如:《什么是动画》,《艺术百家》2012年第1期。在此,意指可以理解为造型或美术图像的意味或意义;而叙事则关联于以非现实影像给出真实感,连续展现意指,以及多大程度上实现动画电影的艺术品格与文化价值。

将电影作为特殊符号系统和意指现象进行研究,是电影符号学的所为。克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)最早将费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)语言符号学的研究方法引入电影研究领域,主张电影的本性不是现实的自然反映,而是具有常规语言约定性的符号系统,拥有自身的表意手段,即电影的符号语言。麦茨早期以结构主义语言学的音素和音位概念为基础,寻找电影语言的“符码”,并试图以八种可能的镜头组接方式(非时序组合段、顺时序组合段、平行组合段、括入组合段、描述组合段、叙事组合段、交替叙事组合段、线性叙事组合段)涵盖全部蒙太奇叙事结构。然而,艺术语言不能单纯依靠抽象符码和严密的逻辑而生成。麦茨本人认识到这种局限,以及“符码”的意义不能脱离影片整体而孤立存在,也不可能一成不变。因此,他又提出,每部电影都是一个独特的符号系统,具有独特的符码和涵义,对其进行解读需要分析它的内在结构、各种符码、形式和能指,研究一切可见的或潜在的涵义,是一个多层次的动态过程,由此将符号学的研究转向了解读文本。在麦茨、皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)、安伯托·艾柯(Umberto Eco)等大量学者的努力下,电影符号学不断创新发展,并与电影叙事学理论、精神分析学电影理论、意识形态电影理论等现代电影理论分支相互关联。

对于动画电影,符码的意义或形式的意味显然更加凸显,它以虚拟造型为原点,而虚拟造型本身蕴含意义,即为显在的意指符号,无论这造型接近仿真还是抽象。斯科特·麦克劳德(Scott McCloud)认为“形象符号更容易让观众产生认同感”“传达广义的经验”,如“符号化的‘笑脸’更容易传达信息,被所有人认知,而笑容灿烂的金发碧眼女孩的照片难以达到相同的效果”。①斯科特·麦克劳德语,转引自莫琳·福尼斯编:《动画概论》,方丽、李梁译,中国青年出版社2009年版,第18页。所以,动画人物的面部表情常被视作强化意义、表现个性的有效手段。如此,动画电影呈现意指、创造假想世界的能力远大于实拍电影(采取真人实景拍摄的电影)。漫画式造型和装饰性元素的意指性不言而喻,拟人、夸张、变形、讽刺等修辞手法在想象力和蒙太奇的作用下亦无限拓展了动画电影的表意空间。由线条、色彩、形状构成的虚拟造型视像伴着真实可感的配音和音乐不断运动,展开叙事,生成了亦真亦幻的意指符号系统,表现和激发人的丰富情感,创造并实现动画电影的意义。

再回到前面苏珊·朗格提及电影创作的几个定语,“统一的、连续发展的、有意味的”,“紧凑的、有机的、诗的”。如果说意指更大程度地使动画电影成为“有意味的”,那么叙事则作为电影的一般属性,更大程度地使动画电影成为“统一的、连续发展的”“紧凑的、有机的、诗的”,是引发观众共情的必要条件和手段。对于弥合空间艺术和时间艺术之间鸿沟的电影艺术,空间性自在,也就是说电影的空间永远在,而电影的时间则展现在由影像组成的叙述中,叙述“能够在一个时间范围内创造出另一个时间范畴”②克里斯蒂安·麦茨:《电影的意义》,刘森尧译,江苏教育出版社2005年版,第17页。,而“事件永远还是叙述里最基本的单位”③克里斯蒂安·麦茨:《电影的意义》,刘森尧译,江苏教育出版社2005年版,第23页。,一连串事件的叙述构成了电影叙事。电影叙事使一系列意指符号形成统一的、有机的整体,作用于人的感知、想象、情感和理解等审美心理要素,使人产生审美注意与审美期望、审美知觉与感性愉快,直到完成深层次的理性与感性融为一体的审美体验全过程。由于电影叙事紧密关联于意指或信息传达的强弱效果,因此,叙事能力堪为动画电影实现艺术价值的核心要素。

二、中国动画电影的美学嬗变与趋向

至于动画电影以怎样的意指叙事表现假定性与超越性,则造就了千差万别的美学风格。能否吸引世界各地年龄不一的观众,首先在于意指层面是否具有普遍性;其次,更重要的在于叙事的张力、表现力和感染力能否引发持续共情。受到世界各国喜爱的美国迪士尼动画电影善于博采众长塑造充满童真、个性鲜明的艺术形象。这有目共睹,但其魅力却不在于取自“谁”,而源于这些形象被赋予了可信的人性,表达了人类对真善美的情感诉求,展现了具有普遍意义的公义、公理。当然,迪士尼(The Walt Disney Company)的享誉世界得益于对动画创作规律的驾驭,尤其在核心的叙事层面,无论形式多么天马行空,演绎过程总因符合普遍经验的内在逻辑,而使想象回归情感真实。迪士尼动画电影的叙事结构一般不复杂,通常采取戏剧式线性叙事,如套用悉德·菲尔德(Syd Field)提出的三段式或三幕式结构(three-act structure)——第一幕“建置”(set-up),约占片长1/4,交代人物关系与故事情境;第二幕“对峙或对抗”(confrontation),约占片长1/2,展开矛盾冲突;第三幕“解决”(resolution),约占片长1/4,解决矛盾冲突。④参见悉德·菲尔德:《电影剧本写作基础》,钟大丰、鲍玉珩译,北京联合出版公司2016年版,引言第7-16页。如大卫·霍华德(David Howard)所言,三幕式结构与人体验故事的方式最接近,“第一幕让观众参与到角色和故事中。第二幕保持和增强其对故事的情感投入。第三幕结束故事,把观众带入令人满意的结局”。⑤大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第25、26页。因此,这种模式的套用有效而实用,只要在“重复性”创作中添加别具特色的创意元素制造新奇感。

然而,纵观中国动画电影发展历程,对表现意指的形式开掘明显强过叙事,对意指内容的纵深延展也弱于技术的研发。这大概是20世纪90年代以来阻碍中国动画电影长足发展的主要原因。在中国,自20世纪20年代万氏兄弟(万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰)探索创作动画电影开始,走民族之路便成了一种自觉,“他们设计了原汁原味的中国人物造型,采用了中国画中的山水作为影片的背景,讲述中国本土的故事。由此可以了解,中国动画从一开始就已经具备了民族情结,其发生、发展、繁荣,无不是仰赖了自身积淀、命运和感情的结果”。①段佳主编:《世界动画电影史》,湖北美术出版社2008年版,第229页。此后,几代中国动画艺术家不断汲取民族艺术精华,特别在20世纪50—80年代,创作了富于民族美学特色的水墨动画片、剪纸动画片、折纸动画片、木偶动画片等,赢得了世界瞩目,被国际影坛誉为“中国学派”。20世纪90年代以后,中国动画电影沉寂了相当长的一段时间。荒谬的是,一些人将其原因归咎于民族化,这显然缺乏理性和深度的理论思考。中国动画电影可持续发展并再度走向辉煌的路径,须要深入意指叙事的本体寻根。

(一)叙事戏剧性增强

叙事密切关联于观众的审美体验,是实现动画电影艺术价值的核心要素。好的叙事能够通过巧妙地组织故事使观众对动画电影中的非现实影像产生移情,并调动感知、想象、情感和理解等审美心理要素参与其中,与角色、情节和情境发生持续共情。动画电影多大程度上成为统一的、有机的、诗的整体,引发持续共情取决于叙事,也就是讲故事的能力。讲故事当然有技巧,而且有章可循。以线性戏剧性三幕式结构为例,第一幕交代故事情境与核心人物,设置戏剧性前提(dramatic premise),“你必需在10分钟内创建这些。这是因为观众通常只需要大约10分钟左右就会做出是否喜欢这部影片的决定”②悉德·菲尔德:《电影剧本写作基础》,钟大丰、鲍玉珩译,北京联合出版公司2016年版,第8页。,在第一幕结束前要给出角色目标并为其设置障碍。第二幕,主要角色向着目标,遭遇和征服一个又一个障碍,同时在思想、行动等层面出现变化和发展,“或至少有压力推动人物变化,而这种变化会在第三幕中出现”③大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第26页。。这一幕是展现与完成戏剧性需求的主要过程,其间角色遭遇和征服障碍的细节和强度,以及角色自身的变化与发展显示了叙事的差异性,即每部动画电影创新性的、独一无二的特质。毋庸置疑,规律性的范式永远只能为创作提供借鉴,如果照章“填空”则将丧失艺术个性,导致审美疲劳。第三幕解决矛盾冲突,结束戏剧性动作,带来终结感。不难理解,动画电影尤其长片多采用戏剧化线性叙事结构,因为某种程度上“只有戏剧性的东西才能给观众冲击,才能打动观众”④大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第41页。。戏剧性矛盾冲突的设置会给人带来不确定感,而只要观众对剧中主要角色产生某种移情,就会有审美期待,希望并相信事情按其渴望的方向进展,但恐惧感亦随之而生。如果能够“既让观众参与其中,同时也无法预见这场戏或整个故事的确切结果”⑤大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第41页。,便可有效实现叙事的戏剧性张力,增强共情效果。中国动画电影往往有确切的故事原型,倘若疏于叙事,则很容易使观众笃定结局,使故事确定感明显,从而失去吸引力,致使叙事效果虚假。

中国电影人对动画的探索始于万氏兄弟,《舒振东华文打字机》(1920)、《大闹画室》(1921)、《一封信寄回来》(1927)、《纸人捣乱记》(1930)等早期探索短片基本限于技术开掘与模仿。1931—1948年,一系列抗日爱国动画片出现,以亚洲第一部动画长片《铁扇公主》(1938)影响最大。它们意指性强、意指内容明确清晰,叙事结构简单,带有一定的戏剧性。20世纪50年代至80年代,走民族化发展道路成就了中国动画电影的辉煌,《骄傲的将军》(1956)、《乌鸦为什么是黑的》(1955)、《神笔》(1955)、《小蝌蚪找妈妈》(1960)、《大闹天宫》(上集1961、下集 1964)、《牧笛》(1963)、《哪吒闹海》(1979)、《三个和尚》(1980)、《天书奇谭》(1983)、《山水情》(1987)等大量代表性作品享誉国际,“中国学派”在世界影坛声名鹊起。此期间的创作重在民族风格的技术化或美术性呈现,例如,使水墨画、民间剪纸、皮影动起来;将中国戏曲脸谱与程式化表演应用于角色塑造。它们主要以少年儿童为受众对象,多为情节简单的短片,基本取材于广为人知的神话、寓言、童话或改编自中国古典文学作品,大多按照线性时空叙事推进,情节与情节之间因果关系明显,脉络清晰,矛盾冲突的设置与解决浅易。其中,采取多线型叙事结构的《天书奇谭》,片长90分钟,虽据神魔小说《平妖传》部分章节改编,但原创度较高。其以主角蛋生受命拓天书、学天书、用天书消灾造福为主线,三只狐妖骗得天书、练习法术、祸害百姓为副线,善恶双方斗法为主要矛盾冲突,妙趣横生。该片情节曲折多变,目标设定、遭遇和征服障碍环节丰富,若节奏按事件主次变换,使之跌宕起伏、高潮凸显,如“建置”部分不超过整片时长1/4(本片接近1/3),片尾高潮至少占1/4时长(本片10分钟左右),将更具戏剧性。还有一些写意性特征明显、故事戏剧性淡化的创作如《山水情》《三个和尚》《牧笛》,分别以非线性时间叙事、重复叙事和意识流叙事,突出了注重情感表现,讲求节奏、韵律及意境营造的中国美学特色,但这种弱化矛盾冲突的剧情设置缺乏戏剧张力,很难引发持久共情,因此只适用于短片。

20世纪90年代初,中国动画电影的生存环境随着国家向市场经济的转轨发生深刻变化。各制片厂开始自负盈亏,并大量从事国外动画公司的加工片生产。这种流水线生产方式报酬丰厚,吸引了大量创作人员,而本土动画电影创作却因缺乏资金和人才而停滞退化。直至2000年前后,一系列支持文化创意产业发展的政策出台,动画电影出现了复苏迹象。此后较有影响的电影作品《宝莲灯》(1999)、《西游记之大圣归来》(2015)、《大鱼海棠》(2016)、《风语咒》(2018)、《白蛇:缘起》(2019)、《哪吒之魔童转世》(2019)叙事策略发生很大改变,目标人群不再是孩子,而面向全龄,并以成人为主;开掘对象不仅以技术和形式为重,也转向叙事,而且大量借鉴美国与日本的表现手法、叙事结构,甚至美术风格,使故事的发展和高潮富于变化,并与角色转变发生关联,戏剧性较以往大大增强。例如,《西游记之大圣归来》与菲尔德三幕式结构相吻合,每一幕都有一条相对完整的发展线,可以视作自我满足的戏剧性行动组块,尽管构建人物与障碍的最终解决等方面还不够完美。

表1 《西游记之大圣归来》叙事结构表

有学者运用阿尔吉达斯·朱利安·格雷马斯(Algirdas Julien Greimas)的符号矩阵理论与弗拉基米尔·雅可夫列维奇·普罗普(Vladimir Propp)的故事形态学理论解读近年票房和口碑尚可的中国动画电影,认为不少创作的情节设置与之相符合,这表明中国动画电影对叙事规律与技巧的自觉运用,也启示创作者,运用成熟的叙事理论模型设计情节与人物关系是加强电影戏剧性表现、引发观众持续共情的有效途径。

(二)角色人性化发展

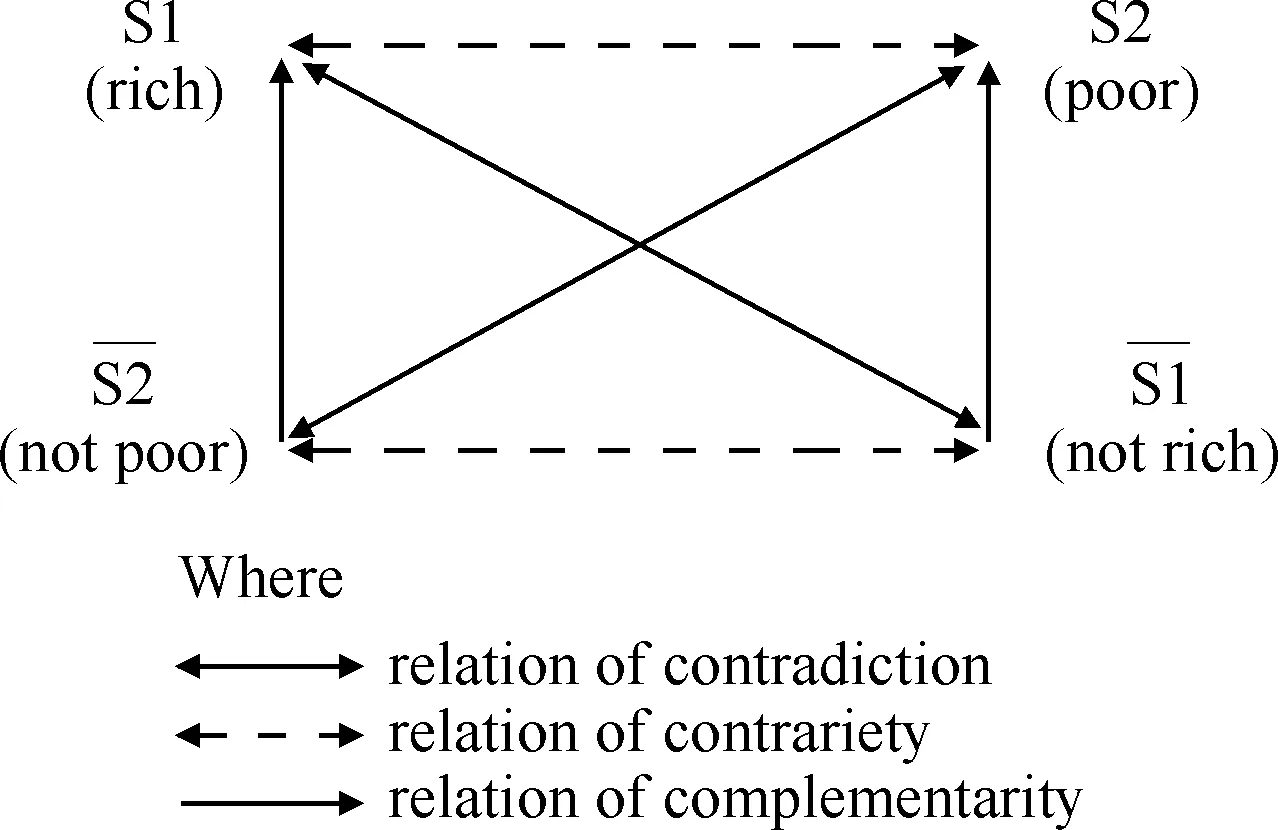

普罗普的故事形态学理论常被引入动画电影研究,原因在于其广泛涉及神话、歌谣、传说、谚语、史诗等民间文学体裁。取自这些体裁的题材因切合或有利于表现动画电影基于想象的假定性本质而备受青睐。普罗普根据对100个神奇故事的分析提炼出31种角色功能,并归纳出普遍适用的情节结构公式①详见贾放:《普罗普的故事诗学》,中国社会科学出版社2019年版,第60、61页。,清晰地揭示了故事构成的要素和各个要素之间的关系,“第一次从故事内部生成规律的角度回答了故事是什么的问题”②贾放:《普罗普的故事诗学》,中国社会科学出版社2019年版,第5页。。但此公式功能项多,单用来分析人物较复杂,所以这里借用相对明了的符号矩阵理论探讨和说明中国动画电影角色塑造的变化。格雷马斯的符号矩阵结构模型基于对克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)“二元符号结构主义”的扩展,适用于分析文学艺术创作中二元对立的复杂人物关系,亦可应用于人物设置与情节设计等文学艺术创作过程。

图1 格雷马斯符号矩阵理论英文表述图③转引自杨洪敏:《当前国内叙事学文本批评中存在的问题分析——以格雷马斯的符号矩阵理论为例》,《商丘师范学院学报》2015年第11期。

图2 格雷马斯符号矩阵图示

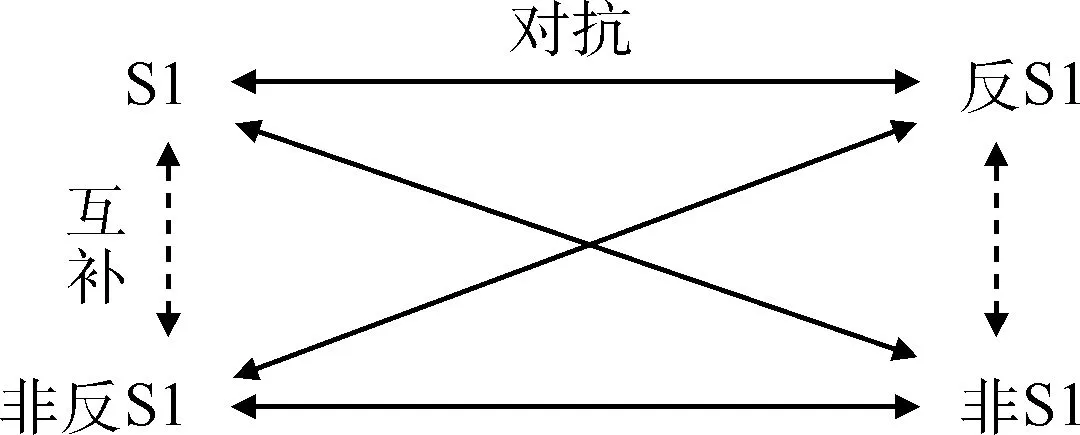

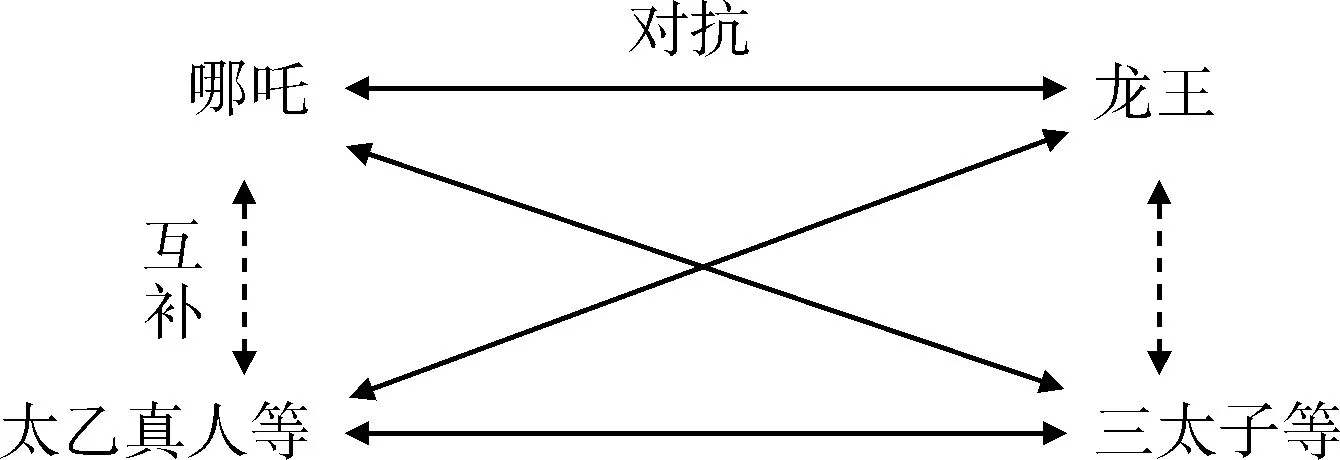

由图可见,按照格雷马斯符号矩阵,可将故事一方设为S1,与之对立的矛盾方则为反S1;与S1相互辅助的一方为非反S1;与反S1相互辅助的为非S1。这样4组角色矛盾关系的纠葛形成戏剧性冲突、推动故事前进。矛盾冲突是富有冲击力的戏剧性作品不可或缺的基本元素④参见大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第51页。,必然由对立的双方或多方构成,其展开对抗的过程,即冲突的设置与解决,反映了作品戏剧性的强弱,多个角色并置易于增加目标障碍、增强矛盾冲突。人物单一、冲突简单的故事很难有戏剧性,因此无法长时间“抓住”观众。20世纪多数中国动画短片如《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》等优秀作品,角色之间几乎没有矛盾冲突,其赢得观众的要素显然不在戏剧性。有一定戏剧性的《天书奇谭》《哪吒闹海》《大闹天宫》等长片,人物个性鲜明,人物关系简单,借用符号矩阵分析一目了然。

图3 《天书奇谭》人物结构图

图4 《哪吒闹海》人物结构图

然而,戏剧性强的故事“最基本的对抗都是核心人物内心的挣扎”,即“同时具有外在冲突和内在冲突,这有助于使主角成为更复杂和有趣的人”⑤参见大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第31页。,如汤姆·里克曼(Tom Rickman)所言,只有当观众“看到真正人性化的行为时感兴趣”⑥转引自大卫·霍华德、爱德华·马布利:《基本剧作法》,钟大丰、张正译,北京联合出版公司2017年版,第59页。,才会产生强烈的审美期望,而当情境与人物的变化产生碰撞,则会加剧戏剧性张力。上面图式中《天书奇谭》的蛋生、《哪吒闹海》的哪吒,还有《大闹天宫》的孙悟空、《神笔》中的马良等20世纪中国动画的角色塑造几乎是理想型的、完美化的,他们有无所不能的神性,与真实的复杂人性不同,且无论主要角色与次要角色都极少发生内心和行为的变化。这使观众与角色之间自然剥离,始终处于旁观视角;也使故事的戏剧性表现与引发共情的效果很有限。

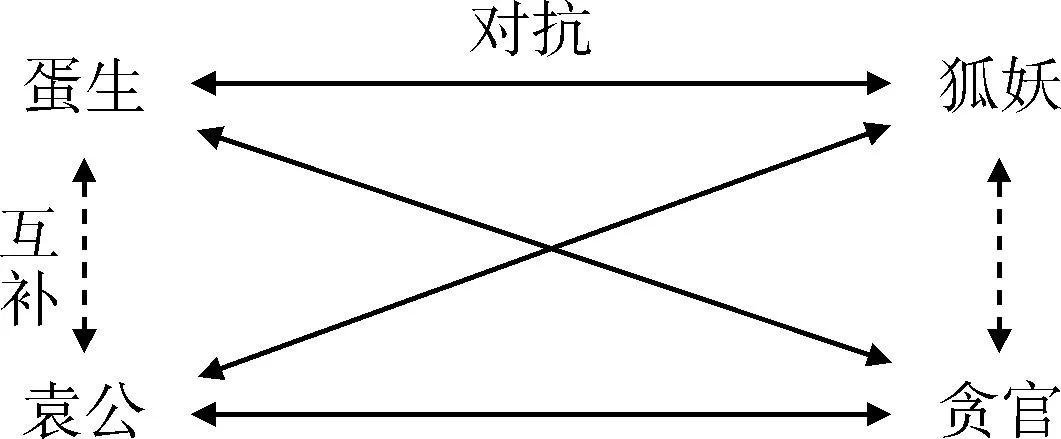

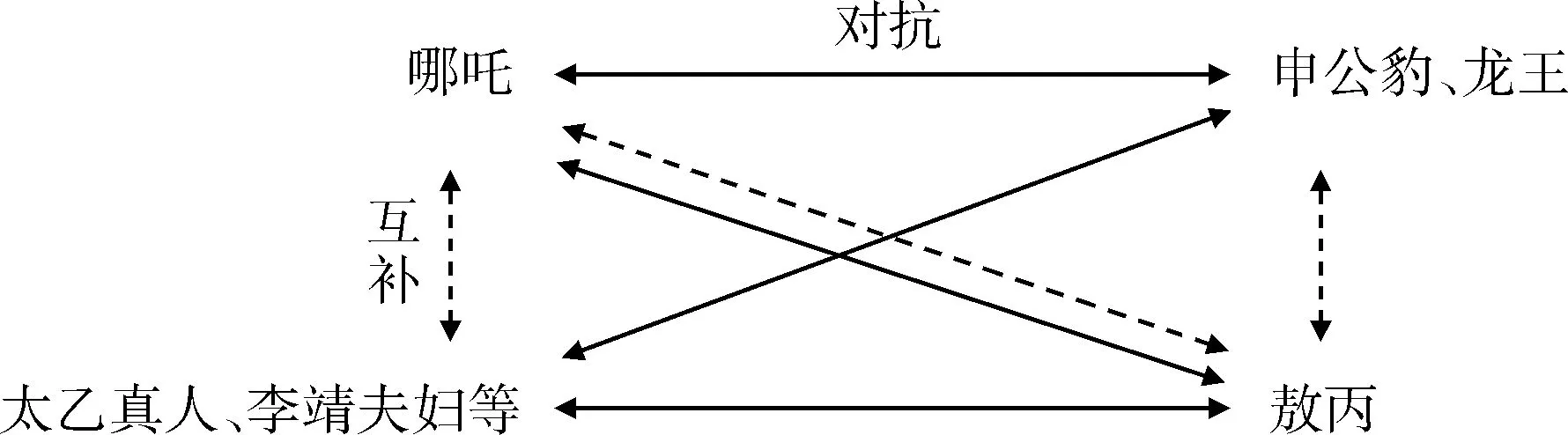

近年来,《西游记之大圣归来》《风语咒》《哪吒之魔童转世》等动画电影在角色塑造方面出现了向人性化转变的趋势,孙悟空、哪吒等角色从神坛走向世间,人生的种种状态如孤独、挫败、软弱在他们身上彰显和放大,而《风语咒》中最终战胜零力(恶)的主角则不再是掌握神力的侠岚,而是悟得自然之道、获得运化宇宙力量的普通小人物朗明。反面主角也不再穷凶极恶,同样是人性化的,各种遭遇使他们在善恶之间摇摆,又与正面主角有着复杂的情感关联,如《哪吒之魔童转世》的敖丙,《风语咒》中的“小妖孽”。在这些创作中,尤其以《哪吒之魔童转世》为典型,情节进展与角色转变相辅相成,外在的冲突与人物心理的内在矛盾相互强化,不断推动障碍设置与解决,使故事的戏剧性层层递进升级。

图5 《哪吒之魔童转世》人物结构图

表2 《哪吒之魔童转世》主要角色关系及叙事结构表

片中,哪吒和敖丙有着不同常人的遭遇与神力,但他们感知爱、向往爱,善良又敏感,自怜又自负,情绪和行为很容易受到外界影响,并由于极度孤独而强烈渴望友情和被认同,体现出无异于普通人的复杂人性。观众通过他们的行为看到了其内心世界的挣扎与变化,同时这两个主要角色的情感和心理变化所引发的行为本身形成或加剧了故事的外在冲突,而每一次外在冲突的解决又都依赖他们各自的心理转变。无疑,切合人性的人物塑造是增强叙事和共情效果的有效手段,而人物变化与情节进展的密切关联则有利于创造强烈的戏剧张力,使意指表达更有感召力。

(三)程式化表演淡出

动画的角色塑造“倾向于符号化元素与照片真实效果的结合,美国联合制片公司、萨格勒布学派及迪士尼都是如此”①斯科特·麦克劳德语,转引自莫琳·福尼斯编:《动画概论》,方丽、李梁译,中国青年出版社2009年版,第22、23页。,其形象设计是符号化的,具有漫画般的夸张和变形特性,但动作行为的设计则基于对人体解剖的理解,并以实拍人物影像作参考②参见莫琳·福尼斯编:《动画概论》,方丽、李梁译,中国青年出版社2009年版,第18页。。这一点从中国早期动画电影如《铁扇公主》《大闹画室》等便可见,因为万氏兄弟“最初的动画创作是从模仿美国早期的电影开始的”③段佳主编:《世界动画电影史》,湖北美术出版社2008年版,第229页。,如《铁扇公主》的“制作人员通过对人物(有的时候是自己对着镜子做表情、动作,有的时候是参照请来的模特)的写生、临摹,抓住人物特征加以夸张虚构,在写实的基础上很好地表现出卡通的魅力,并先将角色造型实体化,做出模型,以帮助团队中的每一个人都很好地把握角色各角度的特点”④孙立军主编:《中国动画史》,商务印书馆2018年版,第36页。。不过,中国动画电影人很早就自觉地探索民族化发展途径,万籁鸣曾在《闲话卡通》(1936)一文中写道:“要使中国动画事业具有无限的生命力,必须在自己民族传统土壤里生根。”⑤转引自段佳主编:《世界动画电影史》,湖北美术出版社2008年版,第233页。这促使中国动画电影在角色塑造方面多了相较其他国家独树一帜的风格,其形成不只在于美术造型,更突出地体现在角色动作行为的程式化设计,即将中国戏曲元素尤其是程式化表演运用其中。当然,这种运用不是简单生硬的,而是遵循和结合动画创作规律,可谓一种创造性转化,使之既符合动画表达又充分展示出中国戏曲的优美与独特韵致。

在中国戏曲中,“上下场,唱、做、念、打和音乐伴奏,都有一定规格,大家叫它‘程式’”⑥阿甲:《生活的真实和戏曲表演艺术的真实》,《阿甲论戏曲表导演艺术》,文化艺术出版社2014年版,第11页。,程式是体验生活创造形象的结果,当用其进行再创造时,程式又成为创造形象的手段⑦参见阿甲:《生活的真实和戏曲表演艺术的真实》,《阿甲论戏曲表导演艺术》,文化艺术出版社2014年版,第15页。。被公认为第一部中国民族风格的动画电影《骄傲的将军》,人物造型包括声音造型和动作造型皆吸收和运化了中国京剧的程式。例如,将军的造型取自花脸,食客则为丑角,其一举一动配以民乐和戏曲锣鼓点的音响效果,整体性地映现出中国戏曲程式性和节奏性的特色与风貌。“戏曲表演的主要之点,就是善于组织程式性的艺术语言,赋予人物的音容笑貌、神情意态乃至精神气质以鲜明的外部形象,这种程式性的艺术语言,不再是生活中的表层的、非本质现象的模拟和再现,而足使生活的语音语调变声,使生活的动作表情变形,着力表现那些‘有力量的、本质的、显示特征的东西’(黑格尔),因而在形、神两个方面都获得了特殊的魅力。”⑧张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通论》,文化艺术出版社2014年版,第378页。所以,观众单从将军昂首阔步的架势和旁若无人的神情便可知其骄傲自大、目空一世,而食客的卑躬屈膝、阿谀奉承则一望而知奴颜婢色。在求美的戏曲表演中,人物的姿态与动作都经过了戏曲式的美化处理,带有舞蹈和音乐的韵律特征,即使表现酩酊大醉也给人美感。梅兰芳谈到《贵妃醉酒》时说:“一个喝醉酒的人实际上是呕吐狼藉、东倒西歪,令人厌恶而不美观的;舞台上的醉人,就不能做得让人讨厌,应该看重姿态的曼妙,歌舞的合拍,使观众能够得到美感。”⑨转引自张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通论》,文化艺术出版社2014年版,第389页。将军的行为举止包括醉态显然如此,这使观众在唯美的程式化表情和动作中看到角色的个性与情感变化,体会“骄兵必败”的主题意指。

中国动画电影的巅峰之作《大闹天宫》亦是戏曲程式化表演应用于动画电影的典范。片中角色的形象设计借鉴了戏曲的脸谱和服饰,动作行为都是舞蹈化、程式化的,与生活动作有着一定的距离,较之“有夸张、有省略、有想象、有装饰、有鲜明的节奏和美化的姿态”10张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通论》,文化艺术出版社2014年版,第141页。。孙悟空、太白金星、龙王和玉帝等角色的塑造已不再拘泥于戏曲行当,只要适于情境,各种行当的特色动作都被运化其中,例如“孙悟空在东海龙王那里得到金箍棒之后的‘笑’:双手捧棒,耸肩,单腿而立,双脚交替跳跃,似乎是只有‘丑’才会具有的动作,而开场时头戴长翎冠翻腾而出,然后亮相的表演,则是接近武生的动作”11聂欣如:《什么是动画》,复旦大学出版社2016年版,第140页。。《大闹天宫》与另一部延续了程式化表演风格的《哪吒闹海》创造了堪称经典的动画打斗场景,几近完美地通过诗歌化、音乐化的念与舞蹈化的做、打,表现出中国戏曲诗、乐、舞融为一体的艺术魅力。

《哪吒闹海》之后,程式化的表演风格延续在《人参果》(1981)、《金猴降妖》(1985)、《天书奇谭》等作品中,而《三个和尚》《牧笛》《山水情》等写意性强、戏剧性弱的作品,人物塑造则不有赖程式,它们善于运用中国绘画的艺术手法创化传神灵动的角色形象,其行为动作的设计亦体现出舞蹈化、音乐化的特点,可以说,中国美学或中国各门类的艺术创作,都讲求节奏和韵味,注重时间性的音乐感,因为农耕文明下的中国古人很早就发现了自然万物的节奏和韵律,他们崇尚天人合一,自觉地将大自然的规律映现于文学艺术创作,例如诗词有格律,对联要工整,绘画和戏曲讲究程式等等。

1999年,上海美术电影制片厂为突破中国动画电影的沉寂创作了《宝莲灯》。该片大量借鉴迪士尼等国外同行的成功经验,按照商业和市场化运作,在角色表演,即行为动作的设计方面,不再采取戏曲的程式化手段,而侧重于仿真的效果。此后,《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》《风语咒》《白蛇:缘起》《哪吒之魔童转世》等皆如此,角色动作行为的舞蹈化、音乐化特点也不同程度地弱化,程式化表演几乎淡出了舞台,戏曲元素也只偶尔出现在某个片段中,例如《西游记之大圣归来》猪八戒出场时的打斗场景。

结 论

中国动画电影在探索民族化发展道路的过程中曾创造出享誉世界的“中国学派”,这一辉煌主要归功于对中国优秀传统文化艺术资源的汲取与利用,特别在技术开掘方面,得以使民族特色的绘画、剪纸、戏曲等艺术精髓延展于动画电影艺术。然而,任何一门艺术的长足发展必须立足或着力于本质特征,就动画电影而言,其可持续发展不仅需要依靠技术的开掘,更有赖于具有普遍性的意指表达、符合艺术规律的叙事技巧,以使一系列假定性意指符号形成有张力、表现力强的有机整体,全面调动观众心理因素参与其中,引发持续共情,进而传递真善美,实现艺术价值。中国动画电影经历了起步、繁荣、沉寂,在寻求振兴之路的过程中,自觉地借鉴成熟的叙事理论模式,如采用三幕式结构以强化戏剧性,角色塑造从善恶分明转向普遍存在的复杂人性以扩大受众范围,寓教于乐日益含蓄化以避免说教感,这些自然有利于增强意指叙事的表现力和感染力。此外,20世纪50年代以来走民族化道路所积累起来的创作经验,如有所弱化的具有韵律性和舞蹈性的程式化表演,亦有助于中国动画电影的特色表达,不应完全摒弃。在振兴之路上,中国动画电影既要以叙事为核心,借鉴国外成熟的叙事理论模型设计情节与人物关系,以加强戏剧性表现、有效激发共情,又要深耕传统文化艺术资源,特别是中国美学特色与精神,将其运化在动画电影的主题、造型、表演等各创作环节,如道艺合一之于立意,形神兼备之于造型、虚实相生之于造境、情景交融之于表意、韵律感之于叙事节奏等,以提升艺术特色与美学价值。