李茂贞夫妇墓乐伎图像再考

文◎李宝杰

大唐秦王陵位于陕西省宝鸡市金台区陵原乡陵原村(北坡原上)东部,是唐末五代时期秦王李茂贞及夫人的合葬陵寝,建造时间为公元907—920 年,属于“同茔不同穴”的帝后合葬墓制。有关该墓考古方面的研究成果,已有《五代李茂贞夫妇墓》①宝鸡市考古研究所《五代李茂贞夫妇墓》,科学出版社2008 年版。和《李茂贞与秦王陵》②刘军社《李茂贞与秦王陵》,三秦出版社2006年版。。本文旨在对两墓葬里保存的与音乐有关的砖雕图像进行再探讨。研究中,笔者除赴墓葬实地考察之外,还仔细翻阅了《五代李茂贞夫妇墓》(以下称“考古报告”)一书,发现其中有存疑和值得商榷的地方;为此,对照参阅了同为五代时期陕西彬县出土的冯晖墓高浮雕图像③咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001 年版。、河北曲阳县王处直墓浮雕壁画④河北省文物研究所、保定市文物管理处《五代王处直墓》,文物出版社1998 年版。、成都王建墓棺床石刻乐伎图像⑤温廷宽《王建墓石刻艺术》,四川人民出版社1985 年版。及相关研究,得出了一些新的认识,以与大家分享、讨论。

一、“考古报告”中秦王陵图像识别存在的问题

李茂贞夫妇陵寝为两座东西相邻约30米的墓穴地宫,从建设的豪华程度来看,其夫人秦国贤德太夫人的墓虽为袝葬,但并不逊于秦王李茂贞的墓葬。从考古挖掘情况来看,秦王李茂贞墓穴通往墓室的甬道两壁残存有淡红色颜料,根据隋唐以来帝王及王公大臣级墓葬建造中,喜欢绘制壁画以表生前喜好和等级待遇的传统推测,李茂贞墓通向墓室的甬道两壁原本应该绘有乐伎壁画。“考古报告”中未作重点分析的原因,应该是壁画脱落得比较彻底,仅依靠留有颜色的痕迹,而无法作考古判断所致。现修复后的墓道两侧用木框玻璃窗保护起来的彩绘浮雕乐伎系列壁画,并非五代原品,是今人参考相关资料制作而成,供一般旅游参观所用。相反,秦国贤德太夫人墓穴甬道中的东西两侧保留下来的砖雕乐伎图像则完全不同,它们是五代原品,具有极高的艺术价值。它们虽然遭到了盗墓者不少的毁坏,但是从其留存仍可看出唐末至五代时期帝王级陵寝建造的工匠水平,以及宫廷用乐的一些迹象和特点。

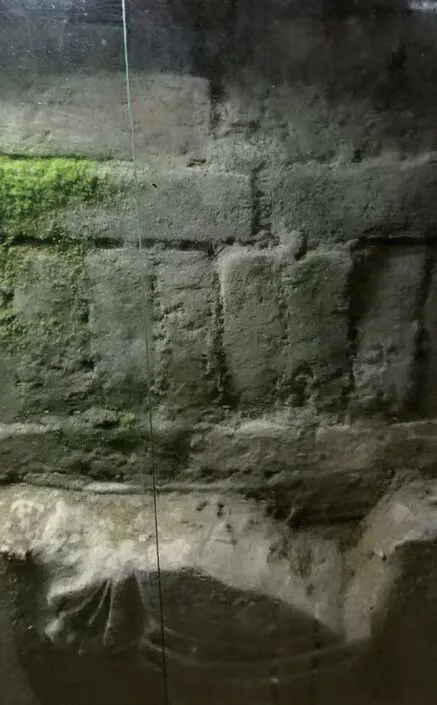

贤德太夫人墓地宫位于秦王李茂贞墓地宫的偏西南方向约30 米处,坐北朝南。在经过前墓室通往后墓室的甬道东西两壁,各镶嵌有砖雕图像9 幅,共计18 幅图像,人物造型包括乐伎14 人、舞者2 人、执竹竿子者2 人。每幅图像均由上下两块约35×35 厘米的方砖构成,成图尺寸高约70厘米、宽约35 厘米。其中,东壁人物雕像造型均为待乐状,西壁人物雕像造型均为奏乐状。东壁保存完整的图像5 幅,西壁保存完整的图像6 幅。东西两壁乐伎图像造型并不完全对应。

“考古报告”指出,秦国贤德太夫人墓后甬道东壁自南向北砖雕乐伎图排列顺序为:(1)舞蹈者;(2)抱拍板者;(3)击正鼓者;(4)拍毛员鼓者;(5)击鸡娄鼓者;(6)擂大鼓者;(7)残图;(8)操笛者;(9)乐舞指挥。(彩版图1)西壁自南向北砖雕乐伎图排列顺序为:(1)舞蹈者;(2)拍板者;(3)弹琵琶者;(4)击羯鼓者;(5)敲磬者;(6)吹笙者;(7)残图;(8)吹箫者;(9)乐舞指挥。(彩版图2)⑥本文所附贤德太夫人墓后甬道砖雕乐伎图均为笔者拍摄。

图1 贤德太夫人墓后甬道东壁砖雕乐伎图

图2 贤德太夫人墓后甬道西壁砖雕乐伎图

经本人进入墓穴仔细察看、对比,并反复观察所拍图像照片,以及查找其他相关出土资料对比后发现,“考古报告”中对一些图像的识别证据不够充分,一些图像识别有误。

1.甬道东壁第3 图(彩版图3)持正鼓者为残图,该图人物面部以上部分受损,基本可看清图像人物的待乐状态——双手在胸前合持一单只鼓槌,腰部以下有一雕刻的鼓类乐器,但遗憾的是该乐器形象似有残缺,雕刻工艺也较为粗陋,容易引起辨识上的歧义。“考古报告”从单只鼓槌结合该鼓类乐器的基本造型,引《通考》中“唐有正鼓、和鼓之别,……右击依仗,左拍以手……”的文字为佐证,由此认为该图应为“右击依仗,左拍以手”的“正鼓”。为进一步确证起见,笔者找到了相同时期⑦根据相关文献资料记载,李茂贞割据凤翔时期,曾与川蜀的割据势力王建有过政治上的军事博弈。的成都王建墓棺床须弥座东面第一格“打正鼓乐伎”图(彩版图4)⑧图片引自注⑤,第49 页。予以比对后认为,虽然王建墓中的图像为坐奏形式,太夫人墓中图像为直立待乐形式,但是从乐器挂靠在身前的倾斜度、雕刻的鼓乐器上用以绷紧蒙皮的绳索来看,其两图具有较大的重合度,由此可认为“考古报告”把该图像判断为“正鼓”是有一定道理的。

图3 贤德太夫人墓后甬道东壁第3 图

图4 王建墓棺床石雕打正鼓乐伎图

2.贤德太夫人墓甬道东壁第6 图(彩版图5)持大鼓者也为残图,仅保留有原图的四分之一,为图像下部的乐器底部,上部的待乐人全部损毁。考古人员据此残图推测为唐末五代时的“大鼓”,并无其他佐证材料。笔者找到基本为同一时期的陕西彬县出土的冯晖墓甬道砖雕东壁第8 图“击大鼓者”(彩版图6)⑨冯晖(893—952),魏州人。五代时期朔方军节度使,后周广顺三年夏病故,葬于邠州(今陕西彬县)。本文所附冯晖墓图片均引自注③。作对比,认为李茂贞夫妇墓考古人员的推测是正确的。两幅图像在大鼓的造型和花式上虽略有不同,但其鼓架却为同一种结构和款式,冯晖墓砖雕完整的图像可以为贤德太夫人墓的残图提供有力的佐证。

图5 贤德太夫人墓后甬道东壁第6 图

图6 冯晖墓甬道砖雕东壁第8 图

3.贤德太夫人墓甬道东壁第9 图(彩版图7)也为残图,保留有原图的三分之一,为人物造型的袍摆和露出的下肢部分,由于砖雕刻痕有所磨损,依稀可看出是古代袍子的下摆部分。但图像中特殊的地方是袍子上有一斜竖的圆形竿状物,由此“考古报告”将其推测为“乐舞指挥”,⑩同注①,第56 页。其意思虽大致不错,但对比文献资料来看,该称谓却显得太“现代”。该圆形持细长竿的人物身份在宋代文献中俗称为“竹竿子”,⑪参见黄竹三《“参军色”与“致语”考》,《文艺研究》2000 年第2 期;康保成《“竹竿子”再探》,《文艺研究》2001 年第4 期。尽管目前尚未查到唐末五代时的相关文献,但因宋代与其时间相接较近,加之宫廷演艺活动固有的稳定性,宫廷乐人在称谓上发生较大变化的可能性不大。该角色在宋代的文献中名为“参军色”,其主要职能是念致语、口号,用手中的“竹竿拂子”指挥调动演职人员的进出场,⑫参见[宋]耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”条;[宋]孟元老《东京梦华录》卷9“宰执亲王宗室百官入内上寿”条。王国维在《古剧之结构》一文中谈及“参军色手执竹竿子以勾之”时,直接称为“竹竿子”。参见《宋元戏曲史》,华东师范大学出版社1995 年版,第75—77 页。发挥着指挥、协调乐舞杂剧演出的作用。笔者在冯晖墓砖雕中发现同样造型的两幅图,即其甬道东壁第1 图和西壁第15 图也为竹竿子形象,两幅图均保存的十分完好。尤其是冯晖墓西壁第15 图(彩版图8)与贤德太夫人墓甬道东壁第9 图在“竹竿拂子”的摆置方向上都是一致的,因而其可为贤德太夫人墓甬道东壁第9 图的残图提供有力的对比佐证。

图7 贤德太夫人墓后甬道东壁第9 图

另外,贤德太夫人墓甬道西壁第9 图也属于此种情况,保留有原图的二分之一,为人物造型的下半部分,但相比该墓东壁第9 图,无论是半图的完整性还是雕刻的清晰性都要好得多,特别是人物所穿袍子的袍摆褶皱,乐伎所持“竹竿子”的节、头都清晰可见。从“竹竿子”抱靠在乐伎身前的倾斜方向,可以判断为上右下左,与彬县冯晖墓甬道东壁第1 图“竹竿子”的持抱正好相反(彩版图13)。

4.贤德太夫人墓甬道西壁第5 图也为残图(彩版图9),保留部分为下半部分(也有残缺),上半部分缺损。保留部分似为某种乐器的支架,“考古报告”认为该图为“击磬乐伎”。但笔者有所存疑,比对了彬县冯晖墓甬道西壁第13 图“击方响乐伎”(彩版图10),认为两图的乐器支架构造有一定的相同性,因此认为考古人员对贤德太夫人墓甬道西壁第5 图的判断过于主观,不应是“击磬”,而应该是“击方响”。唐代杜佑所撰《通典·乐四》对“方响”有如下描述:“梁有铜磬,盖今方响之类也。方响,以铁为之,修九寸,广二寸,圆上方下。架如磬而不设业,倚于架上以代钟磬。人间所用者,才三四寸。”⑬[唐]杜佑《通典》卷144“乐四”,中华书局1988 年版,第3673 页。这里特别要关注引文中的“架如磬而不设业,倚于架上以代钟磬”句。古代悬挂钟磬的木架称为“簨簴”或“簴业”,《释名》曰:“所以悬鼓者。横曰簨。簨,峻也,在上高峻也。纵曰虡。虡,举也,在旁举簨也。簨上之版曰业,刻为牙,捷业如锯齿也。”⑭[汉]刘熙《释名》卷上第7“释乐器”,中华书局1985 年版,第106 页。簨簴有一定的规制,且要承载相当的重量,特别是两侧雕刻成鹿头龙身样的立柱“簴”要特别的粗壮、结实,才可能承载起钟磬乐器的千斤重量。而“以代钟磬”的方响,不仅在体积上小得多,在重量上也轻得多。民间所用尺寸更为短小,虽需要木架安置,但“不设业”,意味着木架形制上的简化、缩小。据此再对照贤德太夫人墓甬道西壁第5 图的乐器残架来看,它只可能是方响架而非钟磬架。

图9 贤德太夫人墓后甬道西壁第5 图

图10 冯晖墓甬道砖雕西壁第13 图

5.贤德太夫人墓甬道西壁第8 图(彩版图11),“考古报告”根据乐伎演奏乐器的形象,将其判断为“吹箫者”。但仔细观察该图像人物的演奏状态,尤其是从吹管乐器含在口中的演奏方式、相对较短尺寸的乐器管身、双手握姿来看,与“吹箫”状态相去甚远,应该属于另一吹奏乐器——筚篥的吹奏形象。将其对比彬县冯晖墓甬道东壁第12 图(彩版图12)的吹筚篥乐伎,两图人物的整体形象、吹姿、双手握姿、乐器形状等具有高度的重合性,这从一个侧面更加有力地证实了,贤德太夫人墓甬道西壁第8 图应为“吹筚篥者”而非“吹箫者”。

图11 贤德太夫人墓后甬道西壁第8 图

图12 冯晖墓甬道砖雕东壁第12 图

6.贤德太夫人墓甬道东西两壁的第7幅残图,由于毁坏严重,依据两图的残留基本无法对原图人物形象作合理判断,因此,“考古报告”并未给出判断结果。笔者根据东西两壁第7 图残留的部分,以及人物造型的组合关系进行了分析,并作如下推测,以供参考。

如仔细观察,可发现东壁第7 图的残留部分(下身袍摆)与其后第8 图的相同部位有一定的相似性。第8 图乐伎形象为双手在胸前合持有一圆形的细管状物,“考古报告”由此将人物造型辨识为“操笛者”,笔者无疑义。若进一步分析,可把隋唐以来宫廷用乐的传统作为判断依据。东壁伎乐组合虽以打击乐器为主,但在隋唐以后的宫廷用乐中,受西域音乐东传和汉胡音乐杂糅的影响,无论是隋时的七部乐还是唐时的九、十部乐,其中引入的西域打击乐器十分丰富,而打击乐组合中往往夹杂有吹管乐器,笛、管首当其冲,这在敦煌乐舞壁画中多有表现。倘若将东壁的第8图视作“操笛者”,那么,将第7 图视为“操筚篥者”似乎更为合适。相对来说,西壁第7 图的残图则更好判断一些,因前后乐伎图像造型都十分清晰、确定,前为吹笙者,后为吹筚篥者,那么,将夹在中间的推测为“吹笛者”应该比较合理。

二、关于“竹竿子”人物形象的再讨论

有关“竹竿子”人物形象的讨论,笔者在前文主要引用了两位学者的研究结果。一是黄竹三先生的《“参军色”与“致语”考》一文。该文主要介绍了宋代戏剧的传统和“参军色”在宫廷或官府大宴时诵念致语、进祝颂之辞、导引乐舞杂剧演出的作用。该文引用的文献主要是北宋文学家孟元老的《东京梦华录》、南宋耐得翁的《都城纪胜》、吴自牧的《梦粱录》等笔记小说,其中对宋代宫廷教坊中的杂流命官“参军色”都有较为详细的描述,“参军色执竹竿子作语,勾小儿队舞”可看作其职能和角色的主要体现。另外一篇是康保成先生的《“竹竿子”再探》。该文把“竹竿子”与元以来多数文献中记载的和民间迎神赛社活动中的“戏竹”联系在一起,就“竹竿子”的本质、作用和演变进行了细致的探讨。特别是该文最后所涉及的有关“竹竿子作语”的“举而合向则乐作,偃而开植则乐止也”⑮[清]允禄等《律吕正义后编》卷68“乐器考七”,文渊阁四库全书本。的演化分析,不只表明了“竹竿子”的基本作用,而且展示了“从北宋的竹竿子到元明清三代的戏竹,从民间祭祀到宫廷乐舞,从中国到朝鲜,如此漫长的时间转换和相当幅度的空间转换,必然使这种特殊的道具发生某些演变”⑯康保成《“竹竿子”再探》,《文艺研究》2001 年第4 期,第108 页。的轨迹。如“竹竿子”由一只变成一对;由“举之乐作,偃之乐止”变为“合之乐作,分之乐止”;⑰王国维《宋元戏曲考》,载《王国维戏曲论文集》,中国戏剧出版社1984 年版,第53 页。以及“从祭礼走向剧场”⑱麻国钧《竹崇拜的傩文化痕迹——兼考竹竿拂子》,《民族艺术》1994 年第4 期。等变化结果。

但在该文中,康先生说:“宋代执竹竿子的参军色未见有成双者,山西民间执戏竹者,河北‘掌竹’者亦为一人。”⑲同注⑯。但有所不同的是,五代时期陕西宝鸡秦王陵贤德太夫人墓和陕西彬县冯晖墓相关壁画中的“竹竿子”形象却都是2 人,而且冯晖墓壁画中的两个“竹竿子”人物形象差别还很大。两墓葬图像中的人物握持竹竿子的形式具有一致性,都是把竹竿子斜抱靠在肩部,大致可视为“举之乐作”之态(彩版图13)。但也有不一样的,相同时期河北曲阳王处直墓中壁画“竹竿子”形象却只有1 人(彩版图14)⑳王处直(823—923),京兆万年人。官拜义武军(治所定州)节度使,节制易、定、祁三州,为五代河北地区的重要藩镇将领。图片引自注④,彩版47。,符合康先生所说,并且持竿者是把竹竿子横抱在胸前,是否可理解为“偃之乐止”?但身边一众乐伎却都是奏乐状态,两者之间的不对应似乎又无以作解。当然,我们不能苛求墓葬图像就是现实生活的真实反映,但大致相同时期且墓主人身份基本一样的墓葬图像,似乎又不难以与历史文献记载形成呼应关系,若再结合一定的文献记载进行梳理对比,对于进一步弄清楚考古发现定会形成更多的材料支持。

图13 冯晖墓甬道东壁第1 图

图14 王处直墓后室西壁浮雕图(局部)

三、有关太夫人墓葬中砖雕乐伎的组织形态问题

秦国贤德太夫人墓后甬道两侧砖雕乐伎图像总数为18 身,除去两个“竹竿子”,实际为16 身,以隋唐以来的九、十部乐中的部乐组合人数来看,大致接近于某一部乐,即使以今天的民乐队组合对照也属于一个中小型乐队规模。但根据整体图像反映的各种乐伎造型分析,却很难将其对应隋唐九、十部乐中的某一种组织形态。有人依据其站立演奏的形态,将其简单地视作唐代的“立部伎”,但从乐伎们所掌握的乐器种类比对,显然不符合唐宫廷立部伎的乐队规制;也有人将其视为“散乐”类,似乎也不合适,“散乐”的概念自唐宋以来多指混杂在一起的歌舞、杂技、音乐,并不指具有礼仪、宴飨作用的歌舞音乐,墓葬雕刻或壁画用乐虽不排除表现墓主人生前享乐的生活场面,但礼仪性质还是要优先考虑的,更何况墓主人生前是一位被视为“皇后”的贤德太夫人。

由于五代时期特殊的政治格局和政权更迭,这一时期的历史记载和文献遗留相对混乱,从而导致文献典籍中有关“乐志”的记载多笼统而不详细,可供参考的有效信息多缺而简陋。倒是《旧五代史·乐志上》中有一段话发人深省:“庄宗起于朔野,经始霸图,其所存者,不过边部郑声而已,先王雅乐,殆将泯绝。当同光、天成之际,或有事清庙,或祈祀泰坛,虽簨簴犹施,而宫商孰辨?”㉑[宋]薛居正等《旧五代史》卷144“乐志上”,中华书局1976 年版,第1923 页。就连占据政治优势,震动南方割据诸国,史书上誉其为“五代领域,无盛于此者”的后唐李存勖朝廷都如此这般窘迫,试想居于一方割据的封建小朝廷在礼乐方面还能有多少继承?所以,贤德太夫人墓中乐伎图像更多反映出的是一种对逝者的崇敬式的礼仪乐飨作用,以至于在乐伎人物造型上的安排是否符合某种规制其实并不重要。李茂贞虽然先于其夫人19 年早逝而去,但李茂贞的子嗣们却承续着他父亲缔造的光环,其长子李从曮曾两度出任凤翔节度使,还继封了岐王、秦王,而其他子嗣也多有重要任职,这就为太夫人逝后的大张旗鼓铺排奠定了基础。既然其母在世时已经尊享到“皇后”的待遇,其父都甘愿隐屈其下,那么,重权在握的子嗣们就没有理由不把其母的墓葬打造得极尽辉煌,这或许就是其母的墓葬反而比其父秦王李茂贞的墓葬显得奢华的主要原因。

再回到具体的乐伎造型上分析,由于李茂贞及其后继者长期雄踞以凤翔为核心的政治领地,加之隋唐以来西域音乐东渐的影响,关中一代首当其冲受到西域各种音乐的杂糅和融合。宫廷乐部发展到晚唐并走进五代,由于政治变换不断更迭的影响,作为大一统宫廷礼乐的基本规制虽然分崩离析,但是用乐习惯则可能通过各种渠道向外扩散。李茂贞既然“开岐王府,置百官,名其所居为宫殿,妻称皇后,将吏上书称笺表,鞭、扇、号令多拟帝者”㉒[宋]司马光《资治通鉴》“后梁纪一”。,以小朝廷而偏安一隅,那么在乐飨上就有可能向唐末礼仪规制靠拢并进行模仿。公元943 年,太夫人去世,墓葬打造的参考,既可能是其生前的真实“御用”写照,也可能是参考了唐末宫廷中所见,因而,从所使用的乐器组合结构来看,与隋唐九、十部乐不无联系,无论是在乐器数量还是种类方面,应该与龟兹乐、西凉乐的规制靠得更近一些。

四、关于造墓中砖雕图像工匠的礼仪意识

虽然贤德太夫人墓葬中后甬道砖雕乐伎的组织形态不好做出确定的分析结论,但是该墓的整体构图和雕刻工艺,确有其独特之处,并呈现出墓葬设计和建造工匠们对礼仪规制的尊崇。

1.乐舞队由“竹竿子”引导,在乐器组合上有自己的特点。东西两壁合在一起,除了各一对的“竹竿子”和“舞者”外,东侧中的7 身乐伎,打击乐器就占了5 身(仅鼓类就包括正鼓、毛员鼓、鸡娄鼓和大鼓4 身,其余1 身为拍板),吹管乐器有筚篥和笛2 身;西侧的7 身图像,打击乐器和吹管乐器各占3 身,剩下一件为四弦曲颈琵琶。较之于东侧一方,西侧一方吹管乐器有所加强,打击乐器有所减弱。东西两壁合起来看,打击乐器共8 身:鼓类5 身,拍板2 身,方响1 身;吹管乐器5 身:筚篥2 身、笛2 身、笙1 身。综合分析,其乐舞队的组织结构显然就是龟兹乐或西凉乐的变种,基本上吻合《通典》所云之“自周、隋以来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐,其曲度皆世俗所知也”㉓《通典》卷146“乐六”,第3718 页。的音乐传播事实。

2.在构图上,东西两侧的乐伎图像并不完全对应,这一点不同于冯晖墓的两侧乐伎完全对应的构图。推测这样做的理由,一是可以在有限的空间范围内塑造更多的乐伎和乐器形象,二是丰富的乐器种类能满足更多的音乐演奏需要。其中打击乐器、吹管乐器占据多数,显然是与礼仪需要紧密关联。

3.东西两侧乐伎造型,一侧为待乐状、一侧为奏乐状,显现出用乐的动态过程,这一点在构图上非常特别,可见工匠们的别出心裁。另外不置女乐,全部由男性乐伎组成,映衬了墓主人高高在上的“帝后”性别身份。这不同于彬县冯晖墓男女乐伎对应,河北王处直墓男性“竹竿子”引领、全部女乐侍奉的构图。

4.东西两侧的乐伎面部全部朝向同一方向,以此表明了无论是待奏还是正在演奏,都是在尊崇礼仪的前提下侍奉墓主人需要。尽管一些图像有所损坏,但是从保留完好的乐伎人物造型来看,乐伎人物与手中乐器的构图比例把握准确,雕工十分精细、流畅、生动。据“考古报告”介绍,考古挖掘中尚能看到有红色痕迹,说明原图像应为高浮砖雕饰彩的形式。

五代作为中国历史上封建割据的特殊时期,各地封建领主趁着天下大乱之际,仰仗割据势力,在政治上多行“僭越”之举,在世时强取豪夺,去世后逾越尊享,霸占国帑、劳民伤财,为后世留下了一座座华丽的地下宫殿,成为中国封建史上的奇观。就其政治野心的暴露虽为后世所不齿,但从另一个侧面却反映出大一统的皇家宫廷走向政治解体后,国家礼仪文化向民间的俗化和浸漫,秦王陵墓葬正是其中的典型代表。本文择取壁画乐伎图像作为研究的切入点,从一个侧面反映出五代时期封建割据领主们在府邸礼仪用乐上的追求。

作者附言:本文根据笔者在2019 年9 月西安音乐学院“第二届敦煌乐舞国际研讨会”的发言改写。