蒙古族博歌中商徵调式降Ⅱ级音现象的乐学解释

——兼论科尔沁博音阶与日本都节音阶之关系

文◎张 林

缘 起

2009 年起,笔者在调查辽宁阜新地区的蒙古族短调民歌,以及研读《中国民间歌曲集成·辽宁卷》的过程中发现,蒙古族民歌存在♭mi、♭la 两个特殊音,后请教阜新蒙古族民歌的采集者王信威老师,得到了肯定的答复,之后又在《科尔沁博艺术初探》①白翠英、邢源、福宝琳、王笑《科尔沁博艺术初探》,哲里木盟文化处内部资料,1986 年。一书的14 首博歌中发现这两个音。这说明,此二音在该科尔沁地区(通辽与阜新同属科尔沁)的博歌②蒙古族的萨满一般称为“博”,笔者把他们唱的歌称为“博歌”。、玛尼音调、安代曲和短调民歌中是存在的。

“特殊音”最早见于《安代的起源及其发展》③白翠英、邢源、福宝琳、王笑《安代的起源及其发展》,哲里木盟文化处内部资料,1983 年。一书,因其仅在《苯布莱》曲中出现♭la 一例,当时只被作为一般调式变音来看待。《科尔沁博艺术初探》收录的哲里木盟(今通辽地区)许多博歌中存在含有♭la的徵调式,作者认为♭la 不像其他调式变音那样只是起临时性色彩作用,而是全曲不可分割的组成部分,将之称为“带有♭la 的特性徵调式”;此外还有三首博歌存在♭mi,但作者在论述时并未提及。除《中国民间歌曲集成·辽宁卷》收集的16 首阜新地区蒙古族音乐存在♭mi、♭la 之外,《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》(下文简称《内蒙古卷》)也录有2 首。此后田联韬《中国少数民族传统音乐》④田联韬《中国少数民族传统音乐》,中央民族大学出版社2003 年版,第216 页。和乌兰杰《蒙古族萨满教音乐研究》⑤乌兰杰《蒙古族萨满教音乐研究》,内蒙古出版集团、远方出版社2010 年版,第64—66 页。等著作,注意到了特殊音的存在,认为它们产生于古老的博歌,但未做更深一步的探索。

实际上,两个音的存在方式表现出相似的规律性。含有♭mi 的旋律进行方式主要有 三 种:re—♭mi—sol,sol—♭mi—re,re—♭mi—re;含有♭la 的旋律进行方式主要也有 三 种:sol—♭la—do,do—♭la—sol,sol—♭la—sol。因♭mi 多出现在商调式,♭la 多存在于徵调式,故笔者分别把二者称为“商调式、徵调式的降Ⅱ级音”。由于旋律上、下四五度移位的手法在中国北方少数民族歌曲中大量存在,以re—♭mi—sol 和sol—♭la—do 为例,两个旋律音型都是“小二度+大三度”的方式,其中一个可以通过另一个向上或向下四度移位的方式产生,但二者的产生孰先孰后?笔者曾与王信威老师探讨,他认为商调式应该比较古老,而徵调式出现较晚。由此,笔者产生了一系列问题:为什么王信威会认为商调式比徵调式古老?是否意味着♭mi 比♭la 先出现?这两个音的背后究竟隐藏着什么奥秘?

遗憾的是,随着20 世纪80 年代参与录音的那些歌者的老去,在后来的考察中,笔者并未听到这种特殊的演唱。于是又产生了一些疑问:这两个音真的存在吗?如果的确存在,怎样才能透过表象进行深层的探讨?笔者找到了王信威当年采集的录音进行重新记谱,并通过测音以证真伪,在此基础上尝试对这种现象给予乐学解释。

一、关于♭mi、♭la 音是否具有稳定性的分析

要想说明♭mi、♭la 是音阶中的稳定音,首先必须说明二者在乐曲中具有稳定性,而不是游移音、中立音或者由于mi、la 没有唱准而产生的记谱错误。为此,仅凭定性的讨论不足以让人信服,还需要借助测音手段获得量化的数据支撑。

笔者搜集到19 位不同歌者演唱的33首歌曲:《狩猎歌》为甘肃地区藏族歌曲;16 首属于阜新蒙古族自治县;其他16 首属于原哲里木盟,其中14 首来自《科尔沁博艺术初探》,2 首选自《内蒙古卷》。这33首歌曲中:16 首出现♭la,9 首出现♭mi,7首有↓mi,4 首有↓la。

选样原则:笔者搜集到13 首带有特征音的音频,均为阜新蒙古族自治县的民歌。选取4 首音质比较清晰的作品,2 首有♭mi音,2 首有♭la,分别为不同歌者演唱。选取♭mi、♭la 前后相邻的音作为一个“韵节”,测试两音分别与各自前后邻音之间的音分差,看是否与二者之间的音程距离关系相符。为了不孤立地对待所测音分的数值,在选取韵节时,不局限于选择♭mi、♭la 与前后邻音,选取的音符范围也会适当向两边扩大。另外,与每个特殊音相关韵节的选取,应包括不同的演唱者,以及不同的演唱方式:领唱与齐唱。限于篇幅,文章仅报告部分测音结果。

测音原则:使用Overtone Analyzer 软件,取该音进入稳定阶段靠前的峰值⑥另有取波峰和波谷平均值的做法,笔者也曾用此法进行过检验,也能证明♭mi、♭la 二音的稳定性。,一般情况下,出现峰值后,随着演唱者气息力度的减弱,波形的线条会出现回落,在长音拖腔的靠后位置有时也会出现音分数较高的峰值,但不能计算为该音的最高音分值,应以实际打入耳朵的值计算,这个音的位置应在靠前位置。测音需要结合实际的演唱,声音的强弱或滑音都会影响实际的音高,这也会从所测的音分数据反映出来。

(一)关于♭mi 是否具有稳定性的测音

1.安代曲《额利各西拉》测音

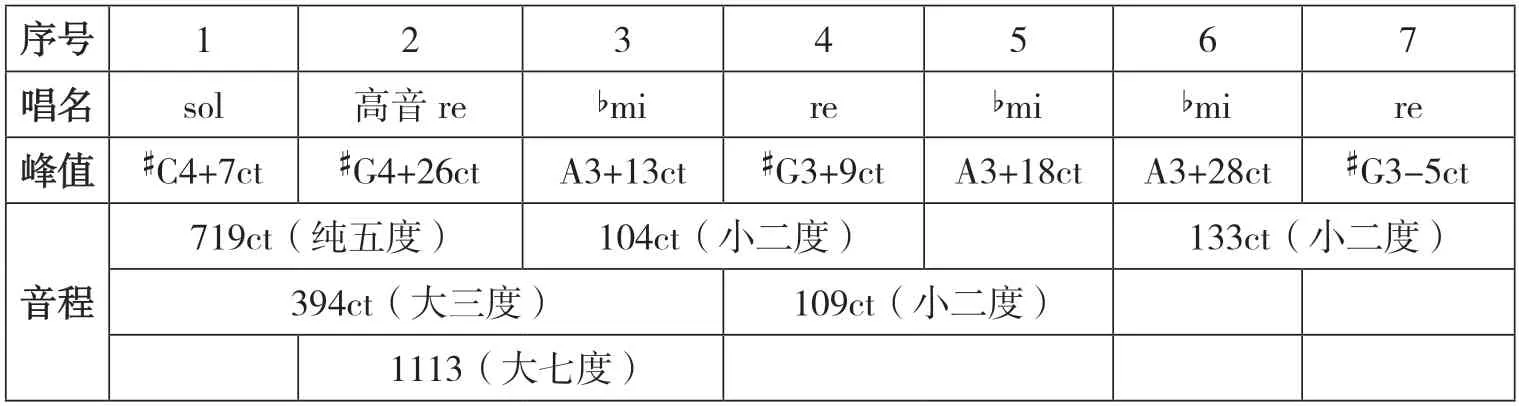

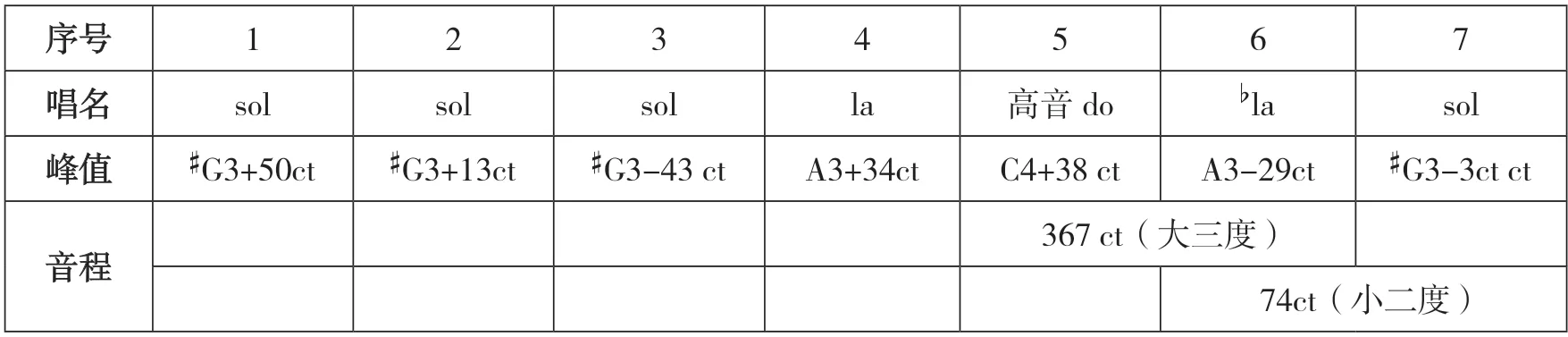

从表1 数据可以看出,“韵节1”三个♭mi 音高比较稳定,由于序号7 的re 处在句末,歌者演唱时力度稍弱造成音高稍低,音分数相较其他re 音低,受此影响,序号6与序号7 之间的音分数值稍高,但仍没有超过50ct,在可接受的小二度范围之内。除此之外,♭mi 与前后音之间的音分数值差,均比较稳定地反映出相应的音程关系,序号2 的高音re 属于向上的甩音,实质音高仍是序号1 往序号3 的进行,形成sol—♭mi—re 稳固模式,另外,序号4 至序号7的re—♭mi—re 的进行模式也是稳固的。

表1 《额利各西拉》“韵节1”测音数据

谱例1 安代曲《额利各西拉》⑦图古乐、马拉哈扎布等演唱,王信威录音,张林记谱,原调1=#F。为方便比较,本文所有谱例统一使用Re=D 记谱。

图1 《额利各西拉》韵节1 波形谱

2.短调民歌《六十三》测音

与上一首安代曲《额利各西拉》体裁不同,《六十三》是一首蒙古族短调民歌(见谱例2⑧特格舍演唱,王信威录音,张林记谱,原调1=E。),这首歌曲与《额利各西拉》的演唱者亦非同一人。选用这首样品,旨在用不同类型、不同歌手演唱的歌曲来观察特征音级的稳定程度。

谱例2 短调民歌《六十三》

图2 《六十三》“韵节1”波形谱

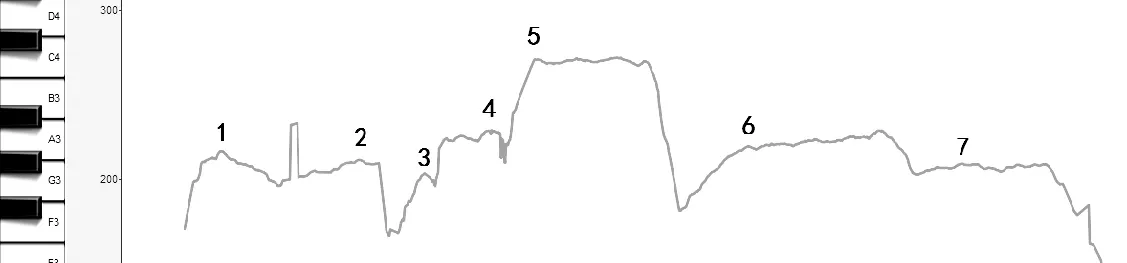

音频中的一些旋律片段出现在高八度泛音位置,在分析中等同于低八度的实际音高。频谱显示,即使表2 序号3 和序号4之间是增四度跳进,在演唱中的♭mi 也是很稳定的,可见,在演唱者的观念中,这个音级的性质是十分明确的,或者说sol—♭mi—re 的音腔模式运用是自觉的、非偶然的。序号8 的re 音处在句末,考虑到演唱者的年龄和句末气息支撑力的减弱,音高偏低(与序号7 之间未超出50ct),但不影响♭mi 音级的稳定性。另外,序号5 至序号8的re—♭mi—re 模式和序号4 至序号8 中隐藏的sol—♭mi—re 模式,二者♭mi 的稳定性也都可以确定。

表2 《六十三》“韵节1”测音数据

(二)关于♭la 是否具有稳定性的测音

1.安代曲《问名》测音

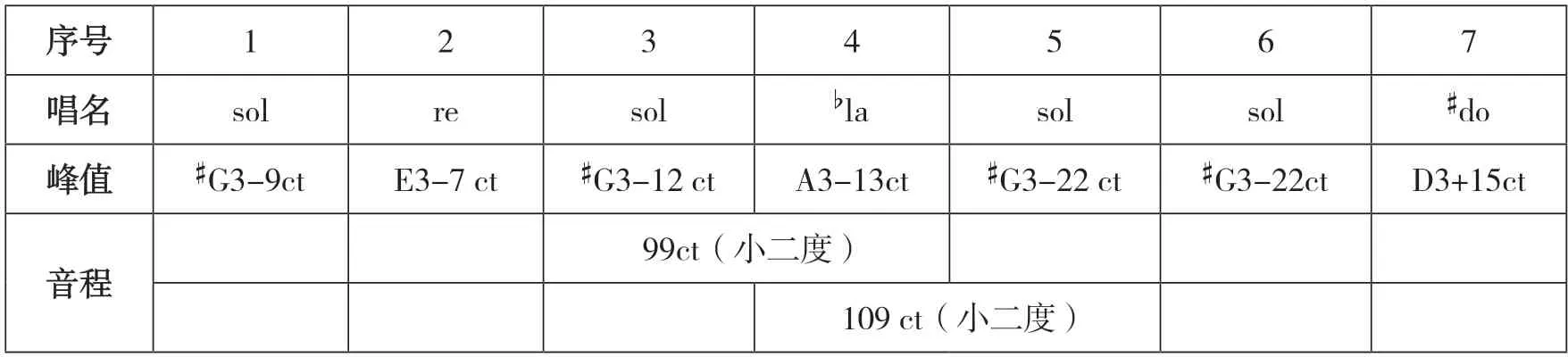

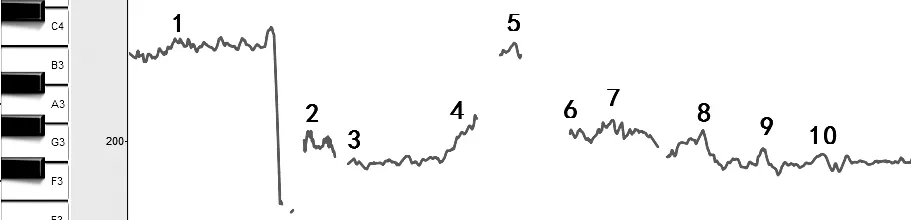

与“韵节1”的领唱相比,“韵节2”为合唱,♭la 与前后相邻音的音分值与音程度数相吻合,sol—♭la—sol 的进行模式稳定。

谱例3 安代曲《问名》⑨图古乐、马拉哈扎布演唱,王信威录音,张林记谱,原调为1=#C。

图3 《问名》“韵节2”波形谱

表3 《问名》“韵节2”测音数据

图4 《问名》“韵节3”波形谱

尽管表4 序号1、2、3 的三个sol 音分数相差较大,但是因为序号1 为领唱与合唱转换时的第一个音,音稍微偏高,此外,相邻音彼此之间的音程关系相对稳定,因此,在听觉上仍能感觉到是同一个音。可以看出,合唱对音高影响较大,即使是同一个音,音高也有较大差距,相比之下,序号5、6、7 三个音之间的关系仍是相对稳定,“高音do—♭la—sol”(下面统一记成do—♭la—sol,在这类连接中,“do”即为“高音do”)的进行模式成立。

表4 《问名》“韵节3”测音数据

2.玛尼音道《目莲圣师玛尼》测音

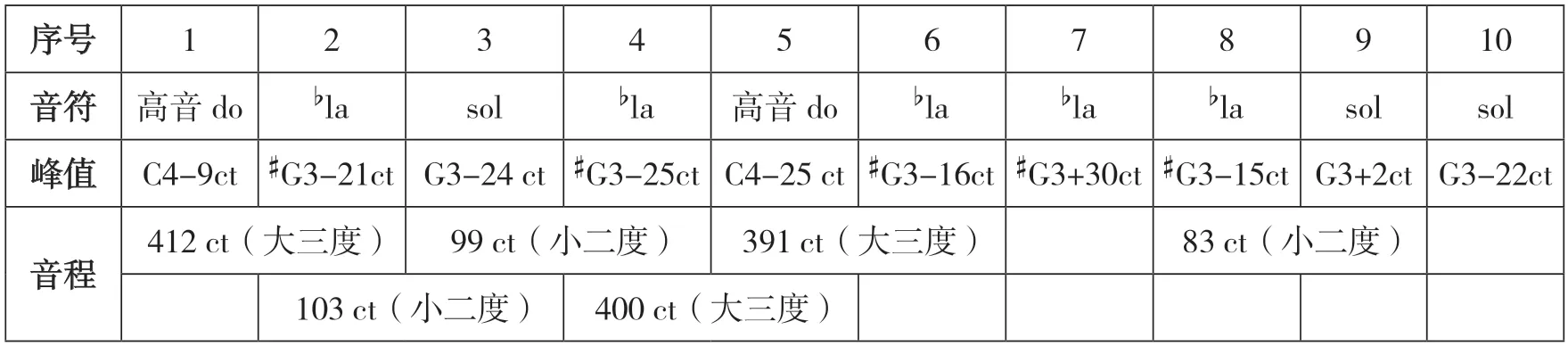

“韵节4”为合唱,♭la 与相邻的前后音构成了稳定的大三度或小二度音程关系,展现出很强的稳定性,do—♭la—sol 的进行模式也是稳固的,sol—♭la—do 的进行模式也很稳定。

谱例4 玛尼音道《目莲圣师玛尼》⑩陶色冷演唱,王信威录音,张林记谱,原调1=C。

图5 《目莲圣师玛尼》“韵节4”波形谱

表5 《目莲圣师玛尼》“韵节4”测音数据

结果分析:通过测音数据分析可以看出,极个别数据稍微偏高或偏低,造成音程度数偏大或偏小。但数据稍有偏差并不是这两个音所独有,其他音的测试也会出现这种情况,如《问名》“韵节3”三个sol的音分数相差较大。相比之下,♭mi、♭la 却显示出极强的稳定性。可以断定,即使偶尔出现数据的偏差,并不能理解为是mi、la 没有唱准,而是♭mi、♭la 没有唱准。mi与♭mi、la 与♭la 在一首乐曲中经常会同时存在,且都具有稳定性。演唱♭mi、♭la 的歌者不是某一个人,而是有一定数量的群体。通过不同歌手、不同歌唱形式的测音,显示出该乐曲旋律具有相对稳定的模式;证实♭mi、♭la 音的演唱不是某一个歌手自己的风格,至少是一种地域风格,在歌唱中形成了特殊且稳固的旋律进行方式:sol—♭mi—re、re—♭mi—re、sol—♭la—sol、do—♭la—sol、sol—♭la—do 等,这两个特性音经常作为经过音、辅助音出现,与这两个音相连的上下两个音构成纯四度音程。

二、博歌中特殊音阶的形态及乐学解释

(一)博歌特殊音形态特点量化分析

为了使后面的论述有据可依,现将搜集到的33 首歌曲做量化分析并总结其特点。如前所述,16 首出自阜新蒙古族自治县,16 首属于原哲里木盟,另外,由于甘肃藏族《狩猎歌》的形态特征与它们非常相似,故把《狩猎歌》也一同收入作为参考。

为便于描述和分析,本文把一个八度内的十二个半音音列以半音为单位统一编码,分别为[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],在描述各音之间的关系时,最低的音标记为0,如“re—♭mi—sol”和“sol—♭la—do”两种形式都标记为[0,1,5],以此类推。

综合分析后可以看出,博歌形态有如下几个方面的特征。

(1)在33 首歌曲中,21 首为徵调式,12 首为商调式;16 首出现♭la 音,9 首出现♭mi 音,7 首出现↓mi 音,4 首出现↓la 音;♭la 出现次数多于♭mi,与徵调式多于商调式对应。

(2)♭mi 和mi,♭la 和la 经常在同一首歌曲中出现,说明各音都具有稳定性,并不矛盾。

(3)含有♭mi 和♭la 的基本旋律型有六种,可以分成三类:[0,1,0]型(re—♭mi—re、sol—♭la—sol);[0,1,5]型(re—♭mi—sol,sol—♭la—do);[5,1,0]型(sol—♭mi—re、do—♭la—sol)。

(4)尽管两个音多作为经过音、辅助音的形式出现,但是两个音的独立性也很强,经常出现在小节第一拍位置,且有较长的时值,说明这几种旋律型都有很强的结构功能。

(5)有25 首乐曲在结束时用了特征音型:[5,1,0]型为17 首,[0,1,0]型为8 首;共出现37 次:[5,1,0]型为22次,[0,1,0]型 为9 次,[0,1,5]型为6 次。曲首和句首共出现10 次:[5,1,0]型7 次,[0,1,0]型为1 次,[0,1,5]型为2 次。句尾和曲尾结束时绝大多数用[5,1,0]型,具有四度框架的稳定性,因为这一四度框架中隐含着“下属—属—主”的完整进行,如“sol—♭mi—re”,在以re 为主音的旋律中,sol 是下属音,♭mi 是属和弦的五音降半音形成的音级,具有很强的属功能性,因此这一四度框架形成了“下属—属—主”的进行,具有非常强的稳定性和终止感。也正因如此,这种音型在句首较少使用。

(二)博歌特殊音阶的形态分析

通过分析可以看出,♭mi、♭la 应属于同一个体系中的音级,但要把它们整合在一起,还要看二者有没有在同一首歌曲中共存的可能。甘肃藏族的《狩猎歌》已经具有这种特点,笔者在《内蒙古卷》中找到一首哲里木盟蒙古族博歌《恩师》(见谱例5⑪引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》,第1167 页,舍·仁钦唱,包玉林记、译配。),尽管没有获得这首歌的音频资料而无法测音,但是仍可以把它可作为一个非常重要的参考依据。

谱例5 博歌《恩师》

《恩师》中所有的mi、la 前面均带有↓号,由于测音结果已经证明♭mi、♭la 是存在的,因此不能把↓号理解为游移音、中立音,至多可以理解为mi、la 或者♭mi、♭la 没有唱准。《内蒙古卷》中还有另一首博歌《复活替身》,这首歌和《恩师》是同一人演唱、同一人记谱、译配。《复活替身》是G 宫调式,普通的五声音阶,mi、la 前面没有↓号,这说明在歌唱者观念中mi、la 二音是稳定的,mi、la 与↓mi、↓la 有明确的区分。笔者认为,这种↓号在歌唱者观念中应是♭mi、♭la,它不是mi、la 没有唱准,至多可以理解为♭mi、♭la 没有唱准,于是用↓号来标记。通过上述分析可知,一个八度中的十二个音,在蒙古博歌中具有不同的稳定性,按稳定程度可把它们分成三类:稳定因素、可变因素、可能因素(见图6)。

图6 博歌音列分类图

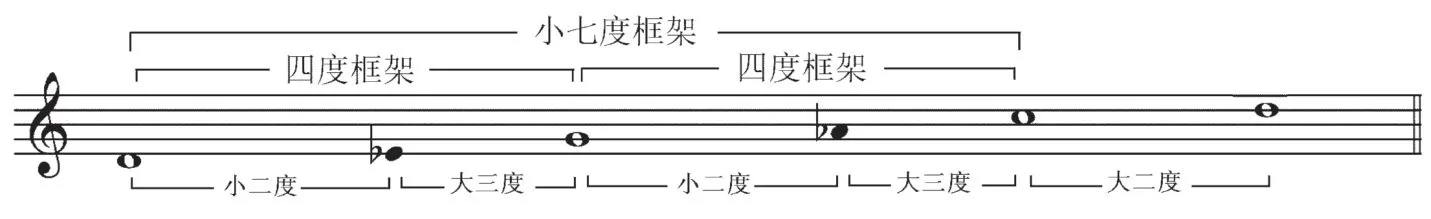

博歌中的音主要有re、♭mi、mi、sol、♭la、la、do 组 成,其 中,re、sol、do 是 稳定因素,♭mi、mi、♭la、la 是可变因素,其他音都属于可能因素。两个特殊音可作为经过音和辅助音存在,其自身也有很强的独立性;可在乐曲的中间、乐句的结尾出现,在乐曲的结束部分则作为降Ⅱ级音导向主音,因此,这两个音具有调式功能的意义。当♭mi、♭la 在稳定因素不变的情况下出现时,就构成了蒙古族博歌中的一种特殊音阶:小七度双四度框架(见图7)。

图7 双四度框架形态特征

这种音阶是由re—sol 和sol—do 两个纯四度外加一个大二度构成的框架。♭mi和♭la 两个特殊音镶嵌其中,分别形成re—♭mi—sol 和sol—♭la—do,即一个小二度和一个大三度叠加而成两个框架,合起来就是“re—♭mi—sol—♭la—do—re”这样一个特殊的商调式音阶。其中,♭mi 是商调式主音re 的属和弦的五音降半音,对主音re 更加具有支撑作用,♭la 对徵调式主音同样具有这种性质,它们与re、sol、do 三个框架音相结合产生了很强的结构力。在实际演唱中,这一框架可加入其他音级对框架音进行展衍和装饰,其调性由其深层的框架音级来决定,语义和风格由其表层的动态样式来决定。

(三)博歌音阶的乐学解释

从图7 可以看出,尽管这一框架能反映出蒙古族民歌的特殊现象,但是从传统乐学理论来看,它缺少“宫—角”大三度这一定调的依据。尽管框架中含有两个大三度,但是它们实质上无法真正运用,因为破坏了两个特殊音所依存的商调式和徵调式的基础。这一框架究竟是什么?笔者认为,用“全息和弦”和以“商”为原生的两仪五度相生音系网理论,可以对此做出解释。

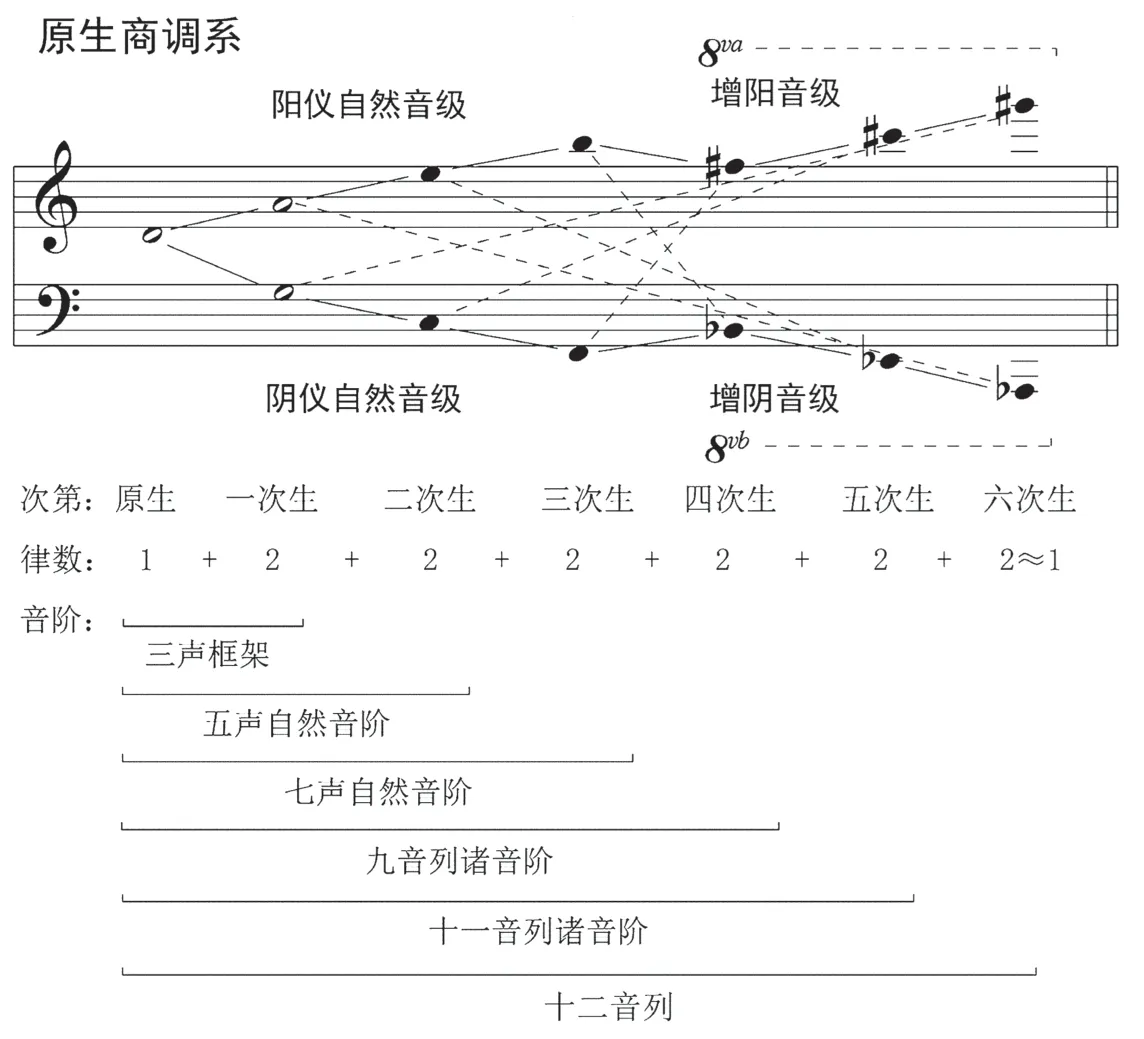

要解释这一现象,首先要确定音列中稳定因素“re—sol—do”的存在依据,这是类似申克所说的深层结构。这一框架与周勤如所说的“全息和弦”有一定关系,全息和弦是“用五度以下单一音程环链由中心音向两仪伸展至最后一个不重复音所构成的音程集合”⑫周勤如《什么是调性——另一个必须由中国音乐理论家自己解答的问题》,《音乐研究》2017 年第4 期,第15 页。,周氏展示了以商为原生的六种全息和弦,只有五度和四度环链不用移位即可穷尽十二个半音。结合东方哲学观念,东方两仪五度相生音体系,就有了“一生二(上五下五框架)、二生三(双五度环大九度框架、双四度环小七度框架和四五度混合八度框架),三生万物”⑬同注⑫,第16 页。的结果。“re—sol—do”小七度双四度框架,即由四度环链的全息和弦通过中心音商音展开的结果。我们可以通过周勤如提出的以“商”为原生的两仪五度相生音系网理论,来做进一步理解(见图8)。

图8 原生商调系两仪五度音系网(周勤如制)

这一理论以商为原生中心向阴阳两仪各生律六次,分别生出六阳仪音级和六阴仪音级,依生律次第可分别形成三声、五声、七声、九声、十一声、十二声(六次生的两音可约视为一音)的律序。阳仪为自然相生,是属功能的延伸,倾向于表现明亮、活跃的情绪;阴仪为倒影相生,是理论上的推演,不能在同一基音上产生,是下属功能的延伸,倾向于表现深沉、稳重的风格,两仪对映互补。两个一次生音离原生音最近,不易游移替换,是除原生音之外最稳定的音级;两个六次生音离原生音最远,易游移替换,是十二律中最不稳定的音级。⑭周勤如《西北民歌音阶的形成——西北民歌新论之一》,《中央音乐学院学报》2014 年第1 期,第6 页。

根据此理论,可以发现蒙古族博歌中这一特殊框架的生成原理。sol 和do 是两仪五度音系网中阴仪的两个音,当分别翻高一个八度和两个八度以后形成“阴仪阳变”,在re 的上方小七度内形成了两个纯四度框架。由于sol 和do 离原生的商音较近,稳定性较强,“阴仪阳变”后形成了稳定的骨架音。在这一框架下,本来属于阳仪的mi、la 阴化成了♭mi、♭la,并加入这两个纯四度框架,构成了这一框架严密的逻辑关系,形成了两个纯四度框架叠加的特殊音阶。在两仪五度音系网中,♭mi、♭la 生律次第离原生较远,由于二者与各自的调式主音捆绑在一起,形成固定的旋律进行模式,具有了属功能的特点,所以有很强的稳定性,并在两个四度框架中产生了很强的结构力,形成了蒙古族博歌中的特殊音阶。这是一种古老音阶的遗存,是以商为原生和主音的小七度双四度框架内镶嵌五次生阴仪♭mi和六次生阴仪♭la 音级的结果。这两个阴仪音级常在终止性音腔中替代阳仪音级mi 和la 导入主音和下属音,具有稳定的调性结构功能和调式色彩功能。在此,笔者不揣鄙陋,提出“科尔沁博音阶”的假说。

至此,令笔者疑惑多年,连王信威也无法解释的“商调式古老,徵调式出现比较晚”这一猜测,可以得到很好地诠释:由于以商为原生,商调式也可以理解为最原生、最古老的调式,徵调式是由商调式派生出来的调式,♭la 由♭mi 之后的六次生律而成;从本文讨论的蒙古族音体系的特点看,♭mi 与商调式结合紧密,♭la 与徵调式结合紧密,与生律次第不谋而合。

♭mi、♭la 翻高八度演唱属于“阴仪阳变”,但音级性质不会改变,用在宗教色彩的曲调中保持了原有的深沉、庄重,甚至神秘,这和“博”的行为相吻合。“玛尼音道”有多种,使用场合各有不同,有的用于祝寿,有的用于丧事,也有的用于祈福或免灾,其歌词内容均与宗教有关。“安代”的蒙古语意思为“中邪”或“着魔”,原是在蒙古族农村跳一种巫舞,有配合巫医给年轻妇女治病的功能,“它的产生与古代萨满教有关,带有原始宗教色彩”⑮《中国民间歌曲集成·吉林卷》,中国ISBN 中心1997 年版,第1089 页。。安代治女性抑郁病,最终要女性起来和他们一起跳舞,这种音乐色彩与这种场合的需要相吻合。许多短调民歌中的♭mi、♭la 是由上述几类歌曲的影响产生的,有些蒙古族民歌手本身就是博、玛尼、安代的演唱者,如图古乐不仅演唱安代曲,还演唱长篇叙事民歌《陶格特胡(二)》,这首歌曲的旋律就受到了特征音的影响。还有许多短调民歌是用原有曲调填词而成,如《六十三》就是阜新蒙古族自治县大古本乡说唱艺人章察胡尔沁用宗教诵经曲调编唱的民歌,其中就有特性音存在。总之,安代、玛尼、短调民歌中的特性音,都受古老博歌的影响。“这种特性调式与博音乐的宗教色彩有着密切关联,或者说是博曲为它的宗教内容服务的一种特殊音乐手段。”⑯同注②,第71 页。

三、科尔沁博音阶与都节音阶关系论证

“科尔沁博音阶”作为一种古老音阶的遗存,源于萨满教。由于萨满教曾经流传于世界许多地方,是否在他处也会有这种古老音阶的遗存?与“科尔沁博音阶”一样,日本都节音阶也是由两个[0,1,5]型四度三音列并置构成。一般认为,都节调式有两种形式。

第一种:[0,1,5,7,8,12],首调唱法为mi、fa、la、si、do、mi。

第 二 种:[0,1,5,6,10,12],首调唱法为si、do、mi、fa、la、si。

除了上述两种,也有学者认为还有第三种都节调式。⑰徐荣坤《关于日本都节、琉球调式成因及形成时期等问题的探讨》,《音乐研究》1998 年第2 期,第35 页。

第三种:[0,2,3,7,8,12],首调唱法为la、si、do、mi、fa、la。

对于第三种都节调式,许多学者认为它属于“去四七小调式”,并把它与前两种都节调式分开。为何学者之间会产生这种分歧?后面再做进一步讨论。

“科尔沁博音阶”是商调式音列,音阶内部结构为[0,1,5,6,10,12],与第二种都节音阶的形式相似。当“科尔沁博音阶”用在徵调式时则为[0,1,5,7,8,12],与第一种都节音阶的各音关系相同。这种相似的结构形态将两种异国音阶联系了起来。

(一)科尔沁博音阶与都节音阶在音乐形态中的相似性比较

1.特殊音型的连接方式

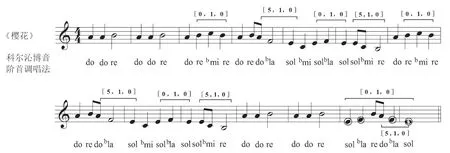

日本歌曲《樱花》旋律中的特征音连接方式及音型,与“科尔沁博音阶”特征音的连接音型基本一致(见谱例6)。

谱例6 日本民歌《樱花》

比照“科尔沁博音阶”的规律,将《樱花》谱例对应翻译成徵调式,所标记部位音的连接和♭mi、♭la 两个特殊音在科尔沁博中的连接如出一辙,这说明这种旋律模式在以都节音阶构成的日本歌曲中仍然保持着很强的稳固性。与博歌一样,《樱花》的各乐句都以[5,1,0]型结束,它包含了“下属—属—主”的进行,最后乐曲的结尾是[0,1,0]型与[5,1,0]型结合,是以“主—下属—属—主”形式完满终止。

2.阳音阶和阴音阶混合使用现象的相似性

与“科尔沁博音阶”一样,日本音乐在一首乐曲中也同时存在mi 和♭mi、la 和♭la 的情况。田边尚雄认为,日本的五声调式有“阳调式”和“阴调式”之分,“阳调式”属于“无半音五声音阶”系统,“阴调式”属于“有半音五声音阶”系统,二者也有混用的情况。根据小泉文夫的理论,民谣音阶、律音阶即是“无半音的五声音阶”,都节音阶、琉球音阶属于“有半音的五声音阶”。上述混用现象在日本被称为律音阶和都节音阶的混合使用(由于内部构成的原因,民谣音阶与都节音阶混合使用不会出现上述所说的现象)。日本的这种使用方式,与“科尔沁博音阶”和普通五声音阶的混合使用是相似的,这应是不同风格的音乐在濡化、涵化过程中产生的结果。

3.内部音级变化与整体调式感的稳定

中国和日本的音乐,都存在由同一母体发展而来的乐曲。下面分析内部结构不同的两首徵调式乐曲,《神祇》运用普通的五声音阶(见谱例7⑱引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》,第1161 页。原调为D 调,甘珠尔扎布唱,宫日格玛记词记谱,楚伦巴根译词,额尔敦朝鲁歌配,笔者提高八度打谱。),《目莲圣师玛尼》具有“科尔沁博音阶”特征(见谱例4⑲陶色冷演唱,王信威录音,张林记谱。),但两首歌曲具有相应的调式稳定性。

谱例7 《神祇》

《神祇》是一首博曲,其四个乐句均由一个乐句发展而成,属于徵调式。《目莲圣师玛尼》与《神祇》由同一母体发展而来,第2、4 乐句与《神祇》能基本对应,尽管出现了♭la,但仍然是徵调式。对比两首乐曲谱例标记处可以看出,la 和♭la 在相互转换的情况下并没有影响歌曲徵调式的感觉,尽管音阶的内部结构改变,但是调式感仍然较为稳定。

日本也存在这样分别使用阳音阶(本文中是普通五声音阶)和阴音阶(本文中是都节音阶)而结构相似的歌曲。如《摇篮曲》⑳俞人豪、陈自明《东方音乐文化》,中央音乐学院出版社2013 年版,第40 页。,原来使用无半音的阳音阶(见谱例8)。

谱例8 《摇篮曲》

后来阳音阶变为都节音阶(见谱例9),虽然有两个音产生了变化,但是乐曲的框架音仍然是re、sol、do,调式感是稳固的,仍然是含有特殊音的商调式。可以看出,这里的都节音阶和“科尔沁博音阶”的情况是类似的。

谱例9

4.都节音阶划分标准与科尔沁博音阶的对应

中日音乐学者对于都节音阶形成的调式类型,有两种和三种不同的划分。小泉文夫认为,日本音乐中构成旋律的基本单位不是八度音阶,而是四度三音列,音阶是由两个结构相同的四度三音列并置形成的。就都节音阶来说,它有两个核音,两个核音与上方的音都是小二度关系,以核音为结束音形成两种都节调式。

第一种:[0,1,5,7,8,12],首调唱法为mi、fa、la、si、do、mi,相当于蒙古博歌sol、♭la、do、re、♭mi、sol。

第二种:[0,1,5,6,10,12],首调唱法为si、do、mi、fa、la、si),相当于蒙古博歌re、♭mi、sol、♭la、do、re。

可以看出,日本都节音阶的两个核音和蒙古博歌中商调式、徵调式的两个主音相似。

第三种:[0,2,3,7,8,12],首调唱法为la、si、do、mi、fa、la。

这种调式早先被认为是“去四七小调式”,即“在自然小调式的音列中除去了主音上方的四度(四级)音和七度(七级)音的调式”㉑罗传开《日本的民歌》,《人民音乐》1980 年6 月,第38 页。。一些日本学者认为,日本明治时期以来受西方音乐的影响出现用西方大调式和小调式的儿童歌等,不过大部分使用的是“去四七调式”,“去四七小调式”是日本近代出现的新调式,不同于传统的都节调式。㉒〔日〕《日本音乐大事典》,株式会社2005 年版,第143—144 页。那么,“去四七小调式”在音乐中的形态以何种方式存在?下面以《五木催眠曲》(见谱例10)为例进行分析。

谱例10 《五木催眠曲》

“去四七小调式”所标音的连接和蒙古族特殊音的连接如出一辙,基本走向都是[0,1,0]、[0,1,5]、[5,1,0]型,二者的关系一目了然。

“去四七小调式”的音阶(首调唱法为la、si、do、mi、fa、la),相当于蒙古博曲(do、re、♭mi、sol、♭la、do)。日本的三种调式音阶,如果从“科尔沁博音阶”的角度来看,一种为带有特殊音的商调式,一种为带有特殊音的徵调式,一种为带有特殊音的宫调式,三种调式的主音为re、sol、do;它们实际上是以“科尔沁博音阶”中构成双四度框架的三个框架音为主音而形成的三种特殊调式。这三种调式,在中国和日本的使用也神奇地相似:其一,博歌中徵调式最多,日本强调类似于徵调式的这种音阶。其二,博歌中有商、徵两种调式,许多日本学者强调都节调式也有两种。其三,博歌中没有发现含特殊音的宫调式,无独有偶,日本许多学者认为“去四七小调式”不是传统的都节音阶。“去四七小调式”,可能是较晚出现的一种调式,但仍然没有走出都节音阶的范畴,而不能单纯用“小调式”这一概念为其定性,这也是有些学者把它归入都节音阶的原因。

(二)日本民族和亚洲北方游牧民族可能存在关系的考证成果

经过许多专家的考古论证,现居住在日本北部的阿伊努人,为日本绳纹时代(距今约12000 年前左右)原住民的后裔,但现代日本人在体质特征与绳纹时代的原住民差异较大,而与弥生时代(公元前3 世纪前后至公元3 世纪前后)以后的日本人比较接近。

关于弥生时代以后日本人的来源,东京大学教授埴原和郎说:“日本的弥生人,是从西伯利亚南下的通古斯族的子孙”㉓转引自〔日〕村上秀信《阿伊努族的渊源——赫哲族》,《日本研究》1989 年第2 期,第39 页。。通过对血液中的GM 因子进行人类遗传学研究后,大阪医科大学松本秀雄教授提出了“日本民族贝加尔湖畔起源说”㉔〔日〕松本秀雄《日本人来自何方》(日本放送出版协会1993 年,日文),转引自潘其风、朱鸿《日本弥生时代居民与中国古代居民的人种学比较》,《华夏考古》1999 年第4 期,第63 页。。其他从东洋史、考古学、人类学、民族学进行研究的专家,如江上波夫、八幡一郎、石田英一郎、冈正雄明等,都论证了“从朝鲜半岛渡洋而来、拥戴天皇的通古斯族系的少数骑马民族,是统一日本的大和朝廷的母胎”㉕同注㉓。。

关于日本民族和亚洲北方游牧民族的关系,一些专家从习俗方面进行了论证。在弥生时代后期墓葬中陆续出土的一些随葬品,印证了现代日本民族和东北亚大陆游牧民族的关系:“此种将大量金银饰物、武器、骑马用具用于附葬的习俗乃是象鲜卑、匈奴一类东北亚系统游牧骑马民族的共同墓葬习俗。”㉖左学德《阿伊努人·大和民族·东北亚诸民族》,《黑龙江民族丛刊》1991 年第3 期,第123 页。护雅夫在《游牧骑马民族国家》一书指出,日本的祭典仪礼,有着与东北亚、北亚关系密切的东西。尤其是作为现御神的天皇及其即位礼大尝祭,本质上同大陆游牧骑马民族国家的君主继位仪式相同。在大尝祭时,御殿的床上设下八层席,使神裹衾而卧,天皇也裹衾卧下,这是采纳了所谓死的形式。西伯利亚等地的新萨满、契丹、鲜卑拓跋氏、蒙古成吉思汗等的就职或即位典礼,都采用类似习俗。可见,东北亚骑马民族国家的君主制和日本天皇制表现出惊人的相似,暗示出它们有同源的可能。㉗参见注㉖。日本的江上波夫、田村实造等学者,通过氏姓制度、天皇家的婚姻状况、归化人等现象的研究,发现日本天皇制与东北亚游牧骑马民族有许多一一呼应的现象。如归化人问题,日本大和朝廷大量使用外来归化人于中央政府。古代匈奴、鲜卑、乌桓、契丹蒙古、朝鲜等民族建立的政权,都有吸引外来归化人让其在各方面发挥作用的文化现象。这在东北亚系统游牧骑马民族所建立的国家是非常普遍的现象,而在非游牧骑马民族国家却见不到此类现象。㉘〔日〕江上波夫著,张承志译《骑马民族国家》,光明日报出版社1988 年版,第139—140 页。参见左学德《阿伊努人·大和民族·东北亚诸民族》,第123 页。

许多研究证实,大和民族是由许多外来移民经过长期的共同生活逐渐融合形成的。这些移民包括通古斯人、印度支那人、马来人、印度尼西亚人、吴越人,以及公元前后迁入日本的汉人和朝鲜人等,其中人口最多的是通古斯人。许多材料证明,大和民族和东北亚游牧民族存在着联系。语言学上为这种关系提供了又一例证:

流行于欧亚大陆中北部的土耳其语、蒙古语、通古斯语,语言学界通称其为阿尔泰语系,它们之间存在着明显的亲戚关系。而这个阿尔泰语系又和流行于亚洲北部的乌拉尔语系十分相近。因此,语言学界又将上述两语系,并称乌拉尔·阿尔泰语系。号称举世无双的日本语其原文法与构造恰恰与这个遥远的乌拉尔·阿尔泰语系保留着某种微妙的自然联系。㉙古月《日本语由来考略(三)》,《日语知识》1998 年第8 期,第37 页。

尽管日语究竟属于哪个语系现在仍没有确切的定位,毕竟研究成果证明日语与南岛语系之间也有许多的联系,但日本语与阿尔泰语系有很多的共同性是得到普遍认同的:流音不会出现在本土词汇(固有词)的首个音节上、母音调和,黏着语的特征等。现代的土耳其语来源于突厥语,突厥是中国北方古代少数民族之一,蒙古族和突厥族也有继承关系,说明突厥、蒙古族可能与日本存在联系。

依据不同交通路线,一些学者认为,应将日本划分为:以北海道为中心的北方文化;以本州、四国、九州为中心的中部文化;以琉球为中心的南方文化三种。但一般被称为日本文化的,从来只是指的“中部文化”,而无视“北方文化”和“南方文化”。㉚〔日〕鬼头明成著,孟宪仁、项来业译《东北亚的动向与阿伊努文化的形成》,《辽宁教育学院学报》1994 年第1 期,第14 页。在日本历史上,北海道是土著民族阿伊努的生活地域。南方琉球国,历史上长期为中国的属国,其岛上居民绝大多数为中国闽浙一带移民。因此,日本的“中部文化”就是日本传统文化的主要所指。而都节调式恰恰主要流行于九州至本州的日本中部区域。

(三)同源异流抑或同工异曲

两种音阶如此相似,究竟是同源异流还是同工异曲?其中存在诸多的可能。首先,会不会是从日本传播进来的?当然这并非毫无可能,因为日本也曾长期在中国东北驻扎,但在中国东北其他民族中,笔者仅发现极少的几首带有♭mi 或♭la 的民歌,且没有如此鲜明的特征,而在蒙古博歌中有如此多且有明显规律的遗存定非偶然现象。其次,两种音阶是否可能有各自的起源地,只是在某种时空下偶然相遇,笔者并不排除这种可能,但面对二者如此多的相似性,岂能如此轻率地把二者之间的关系解构?日本著名音乐学家伊庭孝认为:

严格来说,日本是没有固有文化的,日本的文化都是从外国输入的,然后将其醇化使之成为日本的东西。日本无论在哪个时代,都曾有过盲目崇拜外国的时期,但是,在这个时期过后也必定要对吸收的事物进行反刍,使之变成具有日本特点的东西。㉛〔日〕伊庭孝著,郎樱译《日本音乐史》,人民音乐出版社1982 年版,第180 页。

笔者相信,两种音阶之间存在密切的联系:它们是一种古老音阶的异地遗存,二者属于同源异流关系。这从音乐的“自律论”角度仍可以看出二者的联系,蒙古族这一音乐框架中的音除了原生的商音外,其余的sol、do、♭mi、♭la 全都属于“阴 仪阳变”。稳重、沉静属于阴仪音级“骨子”里面的倾向,这种“基因”性质的倾向一般不会消失。并且,这一框架阴仪音级之多,其情绪定是由沉静情绪向忧郁情绪过渡。当然,这些音的存在并非偶然,而是与一个族群生活的环境息息相关:当今中国的北方游牧民族多在♭mi、♭la 中只保留其一;而日本民族迁徙至地形狭窄且多山的列岛环境,养成了较强的忧患意识,抑郁情绪的表达使他们一直保留了含两个极端阴仪音级的都节调式是在情理之中的。

结语

通过以上论证可知,含有♭mi 和♭la 的“科尔沁博音阶”,应是一种非常古老的音阶。正是因为它太古老,后又受中原五声音阶影响,所以完整的音阶当今已经非常少见(《恩师》保存了比较完整的古音阶)。尽管如此,人们并没有完全忘记♭mi 和♭la,直到现在还保留了这种音阶的遗痕。丹纳认为:“精神文明的产物和植物界的产物一样,只能用各自的环境来解释。”㉜〔法〕丹纳著,傅雷译《艺术哲学》,人民文学出版社1986 年版,第9 页。“科尔沁博音阶”和都节音阶,可能是亚洲北方草原一种古老音阶的遗存。在遥远的过去,这种古老音阶由于游牧民族的迁徙而传至日本,从此二者分道扬镳,同一种音乐基因在不同的环境中各自发展,产生了形态的差异。同样,在各自发展的过程中,二者由于环境不同而产生了不同的命运:在日本,由于大和民族比较单一,古老的音阶在这种社会中保留并成为该群体的文化标志;而在中国多民族杂居环境中,这一基因经过不断地濡化、涵化,最终“泯然众人”,直至“无人问津”并逐渐趋向消亡。另外,周勤如“商调系理论”是从西北民歌研究中提炼出来的,为何在解释博歌、都节音阶时大有“似曾相识”之感?笔者认为,西北地区和北方少数民族历来有剪不断的关系,尤其是南匈奴数十万人在陕北一带逐渐融合为汉族人。这也给我们带来了更进一步的思考:匈奴、鲜卑、突厥、蒙古与日本在古代究竟有着怎样的交流?如要揭开谜底,需要明白黄翔鹏所说“古乐的宝藏原在今乐之中”㉝黄翔鹏《逝者如斯夫——古曲钩沉和曲调考证问题》,《文艺研究》1989 年第4 期,101 页。的深刻道理。

作者附言:本文写作得到周勤如老师指导,他建议将两个特殊音阶与日本都节音阶进行比较研究,使本课题得以步步深入并顺利完成,特此致谢!