超额商誉与企业创新行为

叶 超 李明辉

(南京大学,江苏 南京 210093)

一、引言及相关文献回顾

创新是驱动经济增长的关键要素。企业创新行为不仅是影响未来竞争优势的决定性因素,也是提升国家竞争力的关键所在。外延并购可代替内部创新实现企业的成长与发展(Hitt et al.,1990),这也是现下众多企业热衷于并购重组的原因之一,Bena et al.(2014)认为企业进行并购的重要推动力之一是获得创新的协同效应以增强自身的创新能力。而商誉作为一项日趋重要的资产,直接来源于企业的并购重组,代表着并购企业预期产生的协同效应,因此,并购商誉与企业创新息息相关。

近年来,中国上市公司的商誉资产呈现井喷式增长的态势,巨额商誉犹如悬在上市公司头顶的“达摩克利斯之剑”。适度、合理的商誉可以反映企业并购后的预期协同效应,而过高的商誉则可能加剧企业风险,给创新带来负面影响。从超额商誉与企业创新投入的关系来看,一方面,过高的商誉可能来源于经理人过度乐观、自信等非理性特征(杜兴强 等,2011),导致管理层高估创新收益,低估其风险,从而过度投资研发活动;也可能来源于管理层的“帝国构建”行为,甚至会与不当关联交易及利益输送相关联(杜兴强 等,2011;张新民 等,2018),从而导致管理层对研发等活动的投资增加。另一方面,超额商誉蕴含的巨大经营风险和资本市场压力,向利益相关方传递着不利的信号(黄蔚 等,2018)。此时,管理层有通过削减研发投入来进行向上盈余管理的动机。因此,超额商誉与企业研发投入之间的关系并不确定,有必要通过实证研究对其进行探讨。此外,研发投入的增加并不必然意味着创新产出的增加。从理论上来说,超额商誉体现出的企业规模过度扩张可能会超出管理层的控制范围和能力,导致管理层时间和精力的分散。另外,超额商誉背后的盲目并购会导致短期内企业文化过度混杂,这可能引发部分研发人员的流失和剩余研发人员工作效率的下降,进而对创新产出产生不利影响。

随着商誉在资产负债表中的比重越来越大,“读懂”商誉对投资者与相关监管部门的重要性不言而喻。已有文献对并购商誉的经济后果做了大量研究,发现商誉会降低企业未来业绩(Li et al.,2017;Li et al.,2011;魏志华 等,2019;郑海英 等,2014;周泽将 等,2019)、加剧股价崩盘风险(王文姣 等,2017;杨威 等,2018)、影响企业股票收益和股价波动率等(Ayres et al.,2019a;Ayres et al.,2019b;叶建芳 等,2016;郑春美 等,2018)。此外,并购商誉给企业带来的风险也会引起审计机构和分析师的关注(Glaum et al.,2018;曲晓辉 等,2017)。作为企业并购的出发点之一,创新除了受公司治理机制(Aghion et al.,2013;Balsmeier et al.,2017;杨道广 等,2019)与制度保护因素(Hsu et al.,2014;权小锋 等,2017)的影响之外,是否还会受到商誉的影响?这一话题目前关注较少。为此,本文研究超额商誉对企业创新的影响,并进一步探讨该影响的作用机制及其异质性。

本文以2007—2017年中国A股上市公司为样本,实证检验了超额商誉对企业创新投入和创新产出的影响及其作用机制。本文可能的贡献在于:(1)以往关注会计信息对企业创新行为影响的研究较少,Zhong(2018)发现信息透明度能够提高创新投入和创新产出;从商誉会计信息的角度出发,朱郭一鸣等(2021)发现商誉对于企业技术创新的负面作用,但是,其仅关注了创新产出而未研究创新投入,也未区分商誉中正常与异常的部分,而本文将低效率并购导致的超额商誉与企业创新行为联系起来,发现代表商誉泡沫的超额商誉对企业的创新投入与创新产出具有不同方向的影响,这丰富了会计信息对企业创新作用的文献,拓展了企业创新行为影响因素的相关研究,也为企业研发团队创新实践提供了有益的启示。(2)现有关于商誉经济后果的研究主要集中于并购后的短期业绩研究,而本文侧重于考察超额商誉与企业创新行为的关系,丰富了并购商誉对企业并购后长期表现影响的研究。(3)不同于部分现有文献单独考察创新投入或创新产出,本文同时从这两个视角出发考察企业创新活动,并发现超额商誉对创新投入与创新产出存在不同的影响。

二、理论分析与假说提出

(一)超额商誉与创新投入

从理论上来说,商誉反映的是并购双方通过整合产生的协同效应,是预期未来超额盈利能力的贴现值(冯卫东 等,2013)。现阶段中国并购重组规模不断创下历史新高,巨额商誉减值频发,这说明上市公司账面存在较大的商誉泡沫,现阶段商誉并不完全等价于超额盈利能力。现有研究认为商誉泡沫主要来源于不当关联交易、利益输送或是管理层“帝国情结”(杜兴强 等,2011;张新民 等,2018),管理层过度自信的行为特征也易引发商誉泡沫(Malmendier et al.,2008)。与传统的有形资产投资不同,研发投入回报周期较长、结果不确定性极强,具有高风险高收益的特征(Holmstrom,1989)。创新活动不仅取决于充足的研发资金投入,还要求管理层高瞻远瞩,在研发过程中拥有一以贯之的坚定信念,才能最终获得有效的创新成果。因此,超额商誉的形成与企业研发投入的强度均与管理层特质有关。

超额商誉的存在可能会增加企业的研发投入,这一正向关系主要体现在三个方面:首先,根据代理理论,管理层会出于“帝国构建”动机无限扩大公司规模(Jensen,1986),因为企业规模的扩张会给管理层带来更多的升迁机会,使其掌握更多的资源,满足其获得调配资源的权威与随之而来的自我成就感。因此,管理层出于自利动机,倾向于盲目并购与企业战略目标不符、整合难度大的目标企业,导致商誉泡沫的产生(张新民 等,2018)。而盲目的并购易造成企业规模冗余、组织结构复杂性增加,当组织结构单元不断增加时,组织内的信息交换受到限制,沟通与协调更加复杂,组织分权程度和规则制度越来越多,很容易陷入职能重叠、管理效率低下、跨部门沟通及合作困难的组织困境中(吕鸿江 等,2014)。此时,不同部门或子公司之间难以实现信息互通共享,企业内部信息传递渠道不畅通,信息透明度下降,作为内部人的管理层比外部监督者拥有更大的信息优势。研发作为一项资金投入大、周期长、结果不确定性强的投资活动(Holmstrom,1989),整个过程具有较强的保密性,无法及时披露研发进程,本身与外界存在高度的信息不对称。企业信息透明度下降,股东更加难以掌握充分的信息资源进而有效约束管理层行为,无法确保研发资金是否高效规范地使用、实现最佳用途。在这种情况下,作为内部人的管理层更有可能会选择高额研发投资活动,通过研发资金的不当配置或其他机会主义行为攫取私人利益。其次,根据管理层非理性假说,即使管理层出于企业利益最大化目标进行投资决策,在决策时的行为偏差也会导致其做出不当决策。超额商誉是管理层过度自信的重要外在表现(吴超鹏 等,2008),Malmendier et al.(2008)发现过度自信的管理层更易盲目合并价值不高的企业,或是对交易价值的评估过于乐观,导致交易多付,产生商誉泡沫。这一行为特征延续到公司日常经营过程中,体现为管理层易对未来抱有不切实际的乐观态度,倾向于高估自己的能力与判断的准确性、低估面临的风险,进而更乐意参与高风险高收益的投资活动。由于回报周期长,创新通常是风险最高的长期投资项目之一(Holmstrom,1989),但研发创新投资具有显著的“赢家效应”,这会促使过度自信的管理层为构建“经理人帝国”而低估创新投资的风险程度,进行高额研发投入。最后,对竞争者的收购活动会降低企业吸收技术外溢的正的外部性,Kamien et al.(1992)指出并购可能导致技术外溢的内部化,引发额外的研发支出,因此并购带来的超额商誉可能与企业未来的研发支出呈正向关系。

然而,高溢价并购带来的商誉泡沫也可能导致研发投入的减少,理由如下:第一,商誉泡沫对企业未来的经营业绩具有显著的负面影响(魏志华 等,2019;郑海英 等,2014),加剧企业未来股价崩盘风险(杨威 等,2018)。在经营风险与资本市场压力之下,管理层为了维护自身声誉、增加薪酬,不希望承认并购失败,会存在向上盈余管理的动机(Li et al.,2017)。而研发投入为管理层提供了较大的自由裁量空间,此时管理层倾向于减少研发投入以粉饰财务报表。第二,高溢价并购涉及大量的投资,在外延收购可代替内部创新实现企业成长与发展的情况下,管理层可能会选择减少研发投入。并购活动还耗费了管理层大量的精力,导致其放弃其他投资机会(Hitt et al.,1991),包括创新投资。此外,超额商誉可能体现出管理层本身就对资本运作活动具有偏好,而非关注企业基础的生产经营活动,这一倾向也会造成研发创新投入较少。第三,周泽将等(2019)指出商誉是企业承担较高水平风险的重要信号,对于存在商誉泡沫的企业,其利益相关方将减少资源供给或要求更高的风险补偿(黄蔚 等,2018;魏志华 等,2019),例如提高企业融资成本、增加企业融资约束(黄蔚 等,2018),此时管理层将被迫投资于规模小、风险低的创新活动,以缩短回报周期来取悦投资者。

基于上述分析,本文提出如下竞争性假说:

假说1a:在其他条件相同的情况下,超额商誉对企业创新投入有促进作用;

假说1b:在其他条件相同的情况下,超额商誉对企业创新投入有抑制作用。

(二)超额商誉与创新产出

研发投入的增加并不必然带来创新产出和创新效率的提高(Hitt et al.,1991),只有产生可见的成果产出,才能产生持续的价值,因此,进一步研究超额商誉与研发产出的关系是必要的。超额商誉会通过不同的渠道影响创新产出:

首先,从管理层角度来看,企业拥有超额商誉可能意味着其规模冗余、业务分散,这会降低管理团队对研发项目的管理能力,不利于企业的创新产出。具体来讲,适度的并购商誉代表着并购双方的预期协同效应(冯卫东 等,2013),而超额商誉在一定程度上意味着管理层出于“帝国情结”盲目进行并购扩张,这一行为会导致公司业务过度分散(Galbraith et al.,1986)。在企业创新方面,具体表现为拥有超额商誉的企业更有可能拥有过多的研发项目,随之而来的是管理团队与创新研发相关的管理时间和精力的过度分散(张晨 等,2020)以及控制业务能力的不足。管理层缺乏充分的时间和精力去认真调研每一个研发项目,很难做到综合评价与项目有关的成本与收益,无法合理判断研发项目的可行性,也难以对研发资金的投入使用情况进行恰当监督,导致企业的创新产出有所下降。

基于上述分析,本文提出:

假说2:在其他条件相同的情况下,超额商誉对企业的创新产出有抑制作用。

三、研究设计

(一)数据来源与样本选择

本文以2007—2017年中国A股上市公司数据作为初始研究样本。2007年以前,中国企业财务报表中并不存在“商誉”科目,2007年后中国会计准则首次要求企业将商誉作为资产单独列报。出于数据的可得性,本文的研究始于2007年。同时,由于CSMAR数据库提供的上市公司发明、实用新型和外观设计三种类型专利申请量和授权量的数据截至2017年,故本文选取的样本截至2017年。本文研究使用的商誉数据来源于CNRDS数据库,企业创新相关数据来源于CSMAR数据库,上市公司财务数据与公司治理水平相关指标来源于CSMAR数据库和Wind金融终端。另外,本文对初始样本进行了如下处理:删除金融类上市公司;删除关键变量缺失的样本;删除特别处理ST、ST*、PT样本。经过如上标准化处理后,最终得到6439个观测值。为缓解极端值对实证结果的影响,本文对所有连续变量在1%和99%分位上进行了缩尾处理。为缓解面板数据截面相关问题,在回归时,本文对标准误进行了公司层面的聚类调整。

本文所用计量软件为STATA 16.0。

(二)变量的选择和说明

1.被解释变量

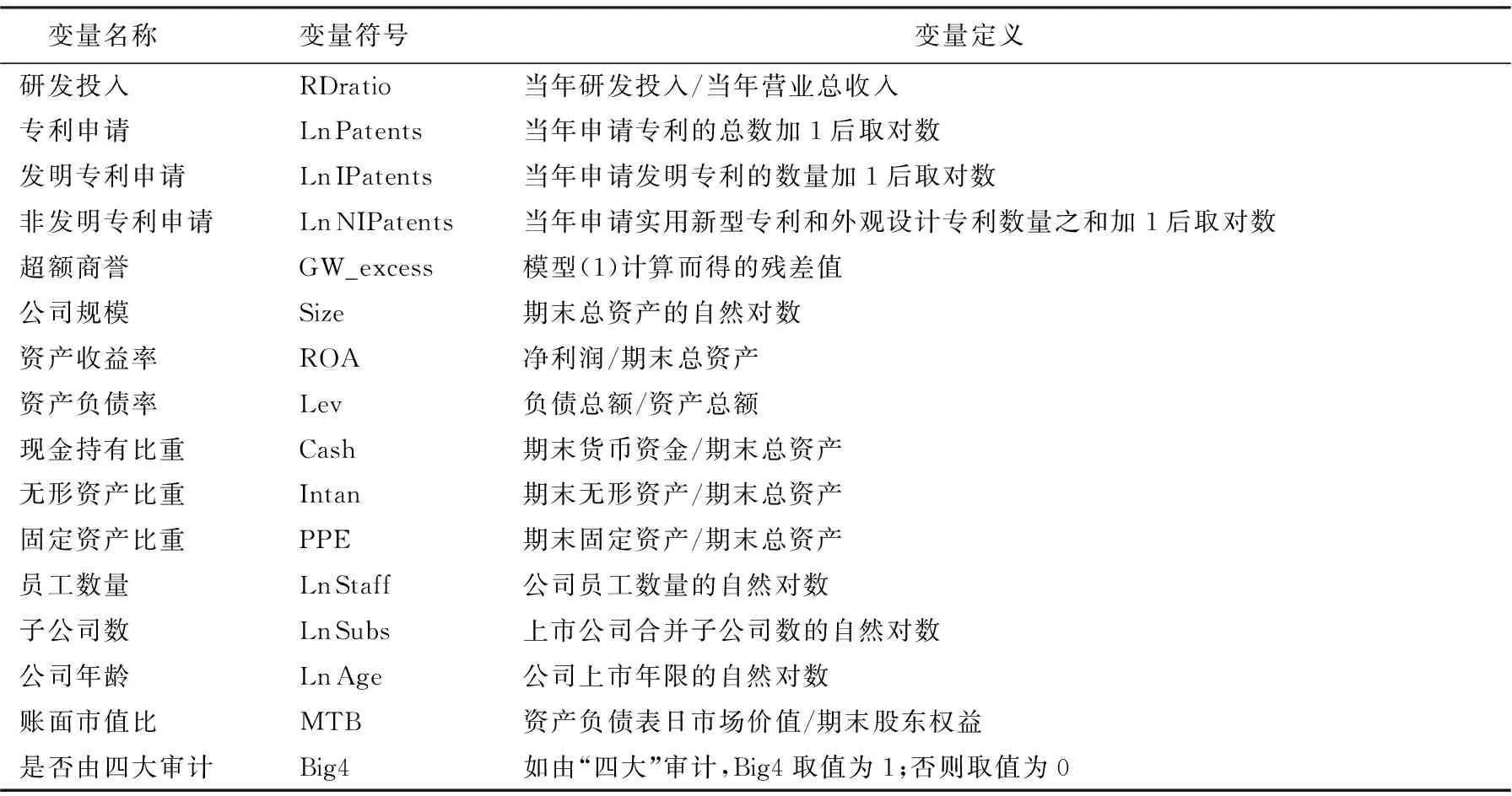

(1)创新投入:现有文献通常将研发支出作为衡量企业研发努力程度的指标(Hagedoorn et al.,2003),本文采用研发投入(RDratio)作为创新投入的衡量指标,具体定义为企业当期研发投入与当期营业总收入的比值。

(2)创新产出:专利申请数量通常被认为是衡量创新产出绩效最合适的指标(Hagedoorn et al.,2003),因此本文采用专利申请数量作为企业创新产出的代理变量。虽然专利申请数量指标可能仅测度公司创新的数量,相比之下,专利的被引用数量更能衡量创新产出的质量(Hagedoorn et al.,2003),但由于数据难以获得,因此本文仅采用专利申请数量相关指标作为创新产出的代理指标。在稳健性检验中,本文使用申请专利最终获得授权的数量替代专利申请数量重新进行检验。根据《中华人民共和国专利法》,专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种,其科技含量、审核严格程度依次降低,发明专利所代表的创新质量最高,最能反映自主创新能力(张杰 等,2016)。因此,为了区分不同专利所代表的创新能力的高低,本文将专利细分为发明专利和非发明专利两种类型,其中非发明专利包含实用新型专利和外观设计专利。在后续实证检验中,本文分别以专利申请总数量(Patents)、发明专利申请数量(IPatents)以及非发明专利申请数量(NIPatents)作为创新产出的代理变量。将上述三个代理变量的值加1之后取对数(ln Patents/ln IPatents/ln NIPatents)作为被解释变量进行回归。

2.解释变量

借鉴魏志华等(2019)的做法,本文构建如下回归模型测度期望商誉,超额商誉即为该模型的残差值:

GW_revi,t=α0+α1GW_meani,t+∑Xi,t+Industry+Year+εi,t

(1)

其中,下标i、t分别代表公司和年份。被解释变量GW_rev为企业营业收入标准化后的商誉账面价值,GW_mean为除i公司以外同行业年度其他公司标准化商誉的均值,X是影响商誉规模的公司特征的变量集,另外还控制了行业(Industry)与年度(Year)固定效应。残差εi,t即实际商誉与预期商誉之间的差额,本文以此残差作为超额商誉的代理变量。

3.控制变量

参考以往文献(张杰 等,2016;权小峰 等,2017),本文选取了一系列控制变量:公司规模(Size)、资产收益率(ROA)、资产负债率(Lev)、现金持有比重(Cash)、无形资产比重(Intan)、固定资产比重(PPE)、员工数量(Staff)、子公司数(Subs)、公司年龄(Age)、账面市值比(MTB)、是否由四大审计(Big4)、产权性质(SOE)、成长性(Growth)、管理层持股比例(Mshare)以及两职合一(Dual)。此外,本文还在模型中控制了行业固定效应(Industry)和年度固定效应(Year)。

变量的具体定义见表1。

表1 变量说明

(续表1)

(三)检验模型

考虑到企业从研发创新到获得产出存在一定时滞,本文对主模型中所有解释变量进行滞后处理。

RDratioi,t+n=β0+β1GW_excessi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(2)

Ln Patentsi,t+n=β0+β1GW_excessi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(3)

其中,n=0,1,2,3。被解释变量Ln Patents分别为经过对数化处理后的两种不同类型的专利申请数量以及专利申请总数量。Controls为控制变量,δ为残差项。

四、实证结果与分析

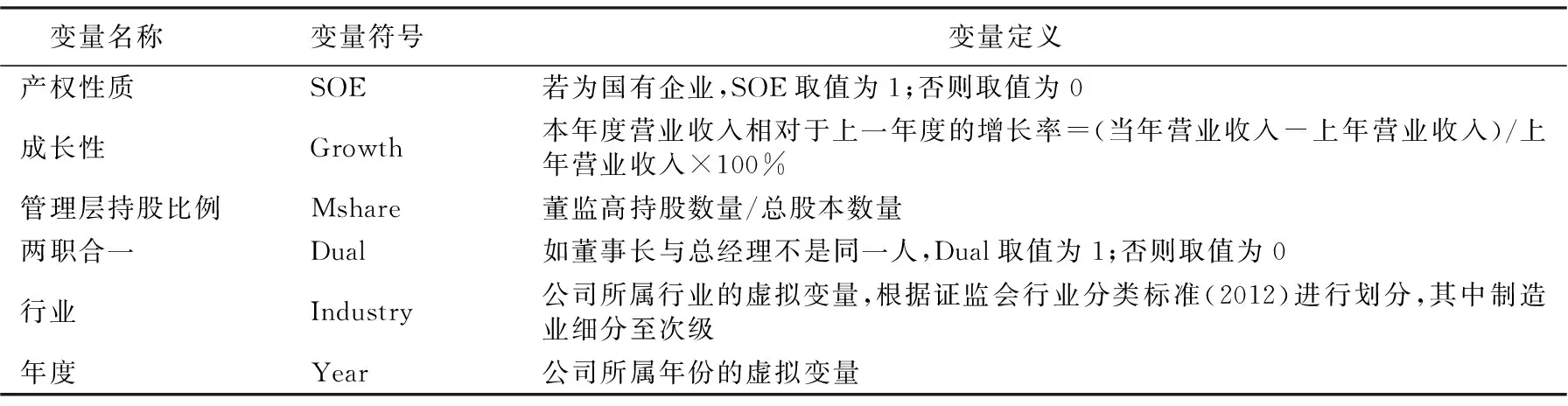

(一)描述性统计分析

表2报告了主模型中变量描述性统计的结果。总的来说,样本中的研发投入、各类型专利申请数量、超额商誉以及其他变量存在较大差异,表明样本具有良好的区分度。超额商誉(GW_excess)的均值为0.0000,中位数为-0.0402,说明超额商誉的分布呈右偏状态,部分企业的商誉处于极端高的水平。专利申请指标(Patents/IPatents/NIPatents)的标准差均较大,表明企业专利申请数量差异较大,部分企业的创新产出水平较高。上述主要变量描述性统计与魏志华等(2019)、权小锋等(2017)等的研究基本接近,其他变量的描述性统计也与现有文献较为接近,均在合理范围之内。

表2 变量的描述性统计结果

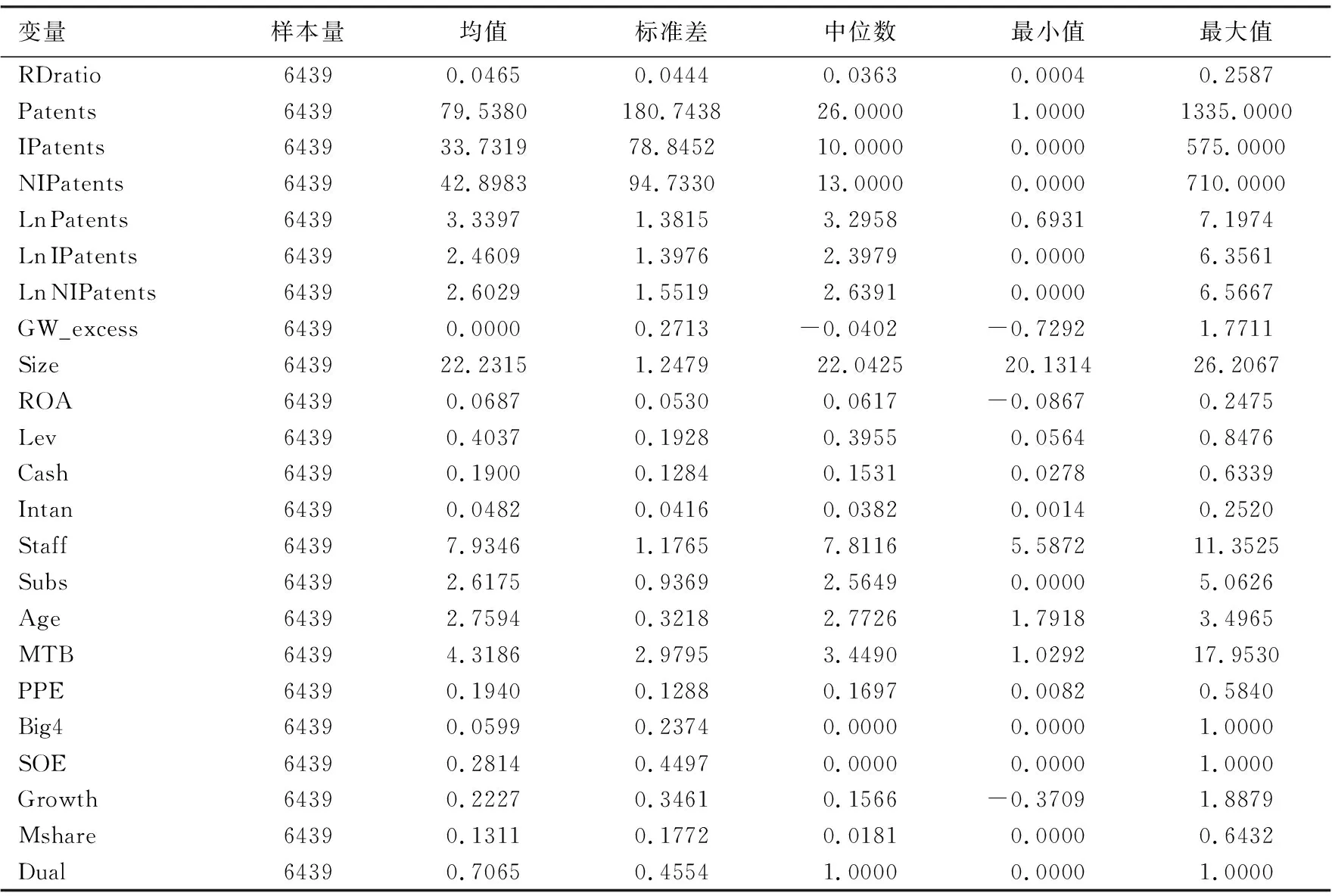

表3报告了超额商誉与创新投入与产出系列变量之间的相关系数。可以看出,超额商誉与研发投入在1%水平显著正相关,而与创新产出系列指标均在1%水平显著负相关。这表明,在不控制其他变量的情况下,超额商誉会显著提高(降低)企业创新投入(产出)水平。

表3 超额商誉与创新投入与产出的相关系数矩阵

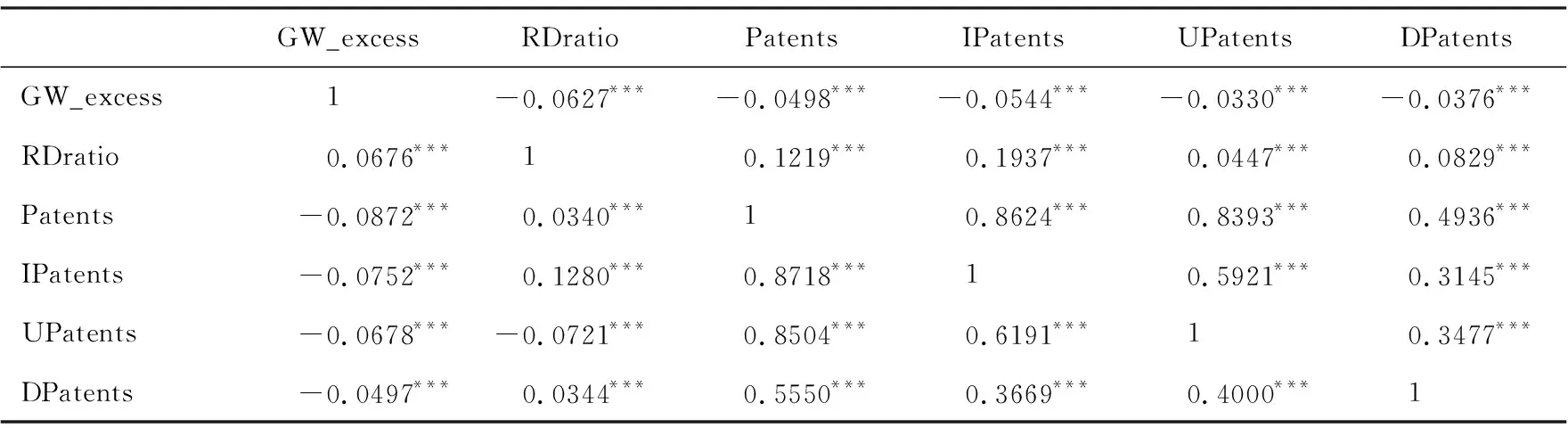

表4报告了自变量之间的相关系数。尽管个别自变量间相关系数显著,但回归时检验VIF值发现,模型控制变量VIF值均不超过6,因此主模型不存在严重的多重共线性问题。

表4 解释变量相关系数矩阵

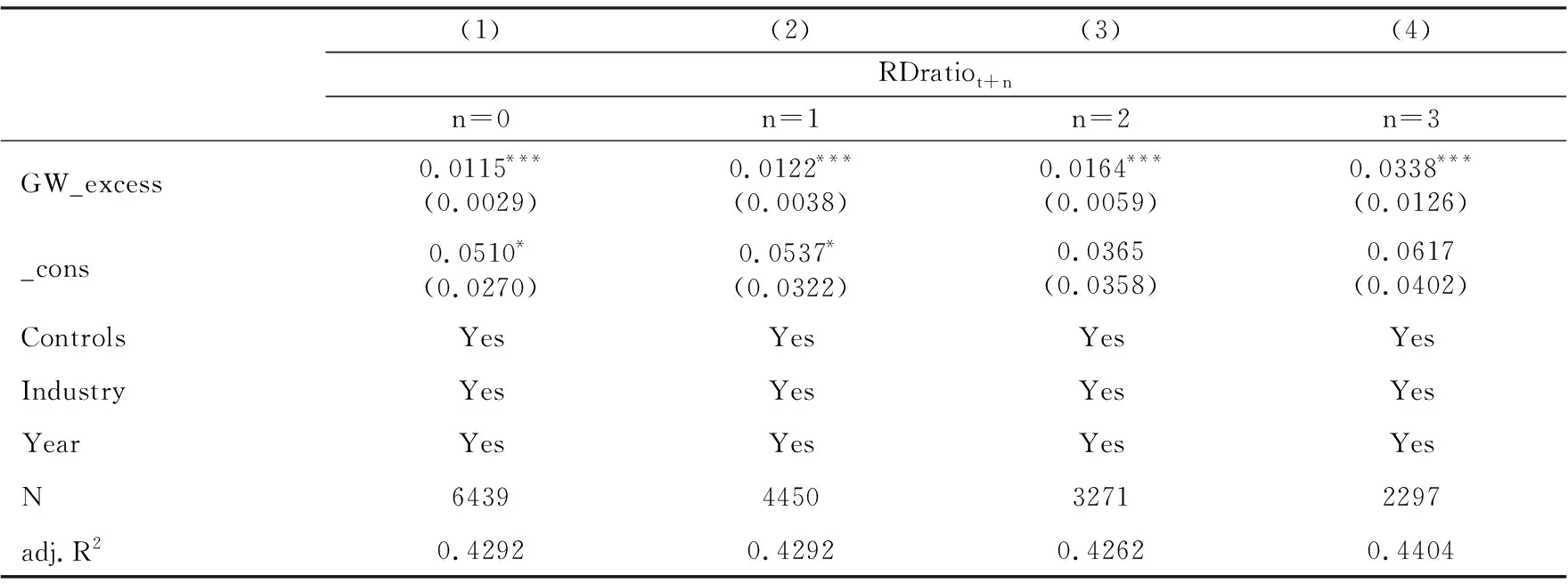

(二)超额商誉与创新投入

为了考察超额商誉(GW_excess)对研发投入(RDratio)的影响程度,本文分别以当期、未来1~3期的创新投入(RDratio)作为被解释变量进行回归,具体回归结果见表5。表5列(1)~(4)分别展示了以不同时期的超额商誉(GW_excess)作为解释变量的回归结果,结果显示超额商誉(GW_excess)的系数均在1%的水平显著为正,说明企业超额商誉对研发投入有显著的正向影响,且这一影响至少持续至未来三年时间。换言之,代理问题会促使管理层出于私利盲目并购、增加研发投入;或是管理层的过度自信导致其低估研发活动的风险,高额投资研发活动,使得超额商誉与研发投入之间表现为显著的正相关关系。假说1a得到了检验。

表5 超额商誉与研发投入

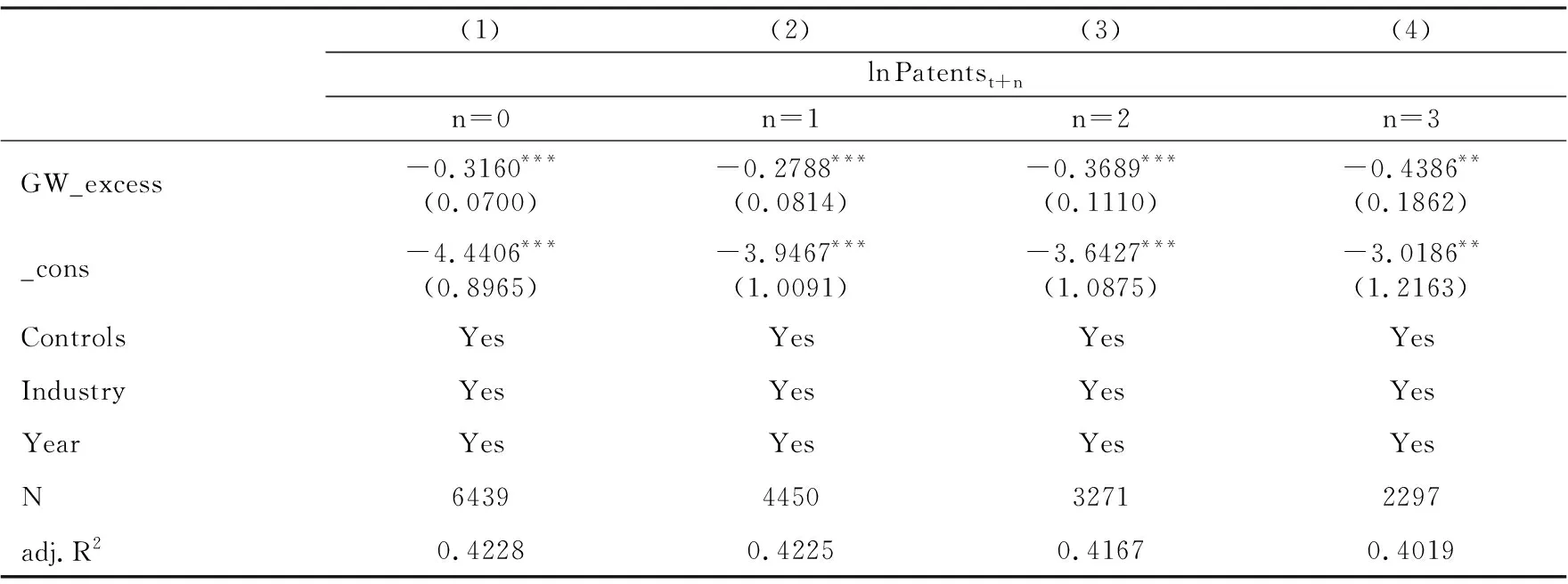

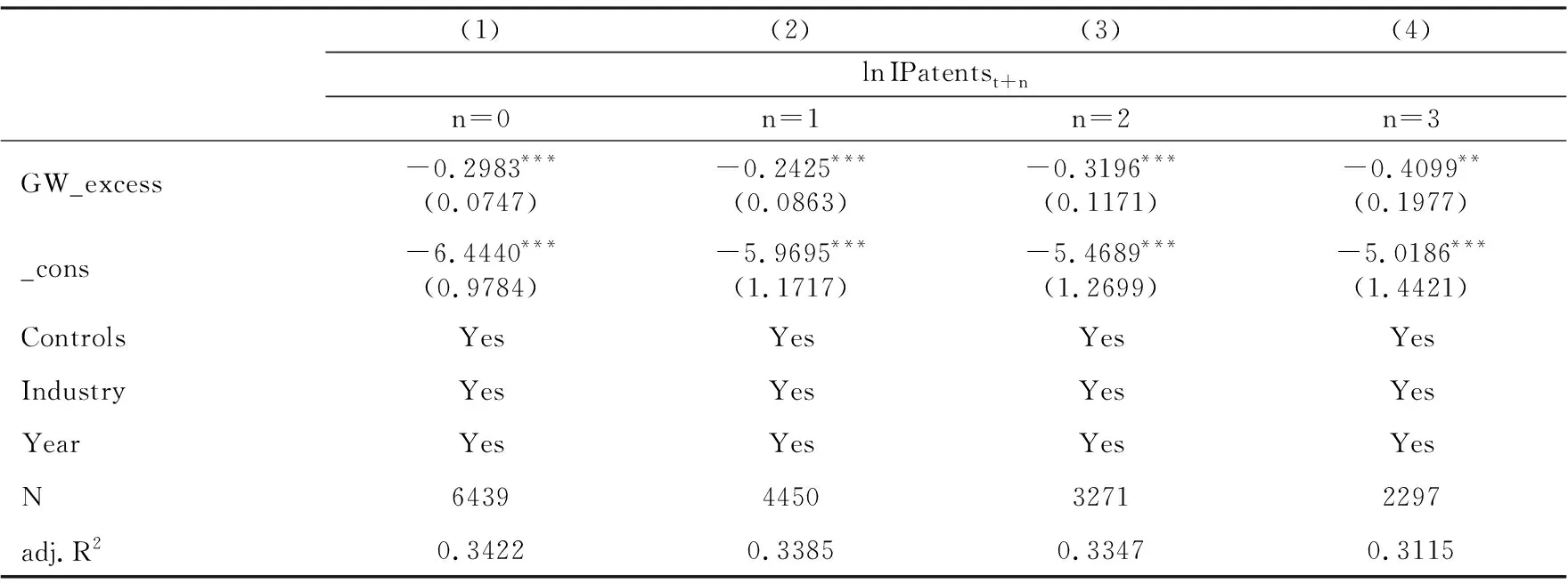

(三)超额商誉与创新产出

为了考察超额商誉(GW_excess)对创新产出的影响程度,本文分别以当期、未来1~3期的不同类型专利申请数量作为被解释变量进行回归。表6~8分别展示了以不同时期、不同类型的专利申请作为被解释变量的回归结果。结果显示超额商誉(GW_excess)的系数均为负,且系数基本在1%的水平显著,假说2通过了检验。说明企业超额商誉对创新产出有显著的负向影响,且这一影响至少持续至未来三年时间。

表6 超额商誉与专利申请总数

表7 超额商誉与发明专利申请数

五、机制分析

根据前文,超额商誉可能分别通过“代理问题”与“研发团队”渠道影响创新投入与创新产出。本文分别以并购后企业未来代理成本与研发团队相关因素作为中介变量,采用逐步回归法,辅之以Sobel检验,对超额商誉与创新投入及产出关系的内在机制进行考察。

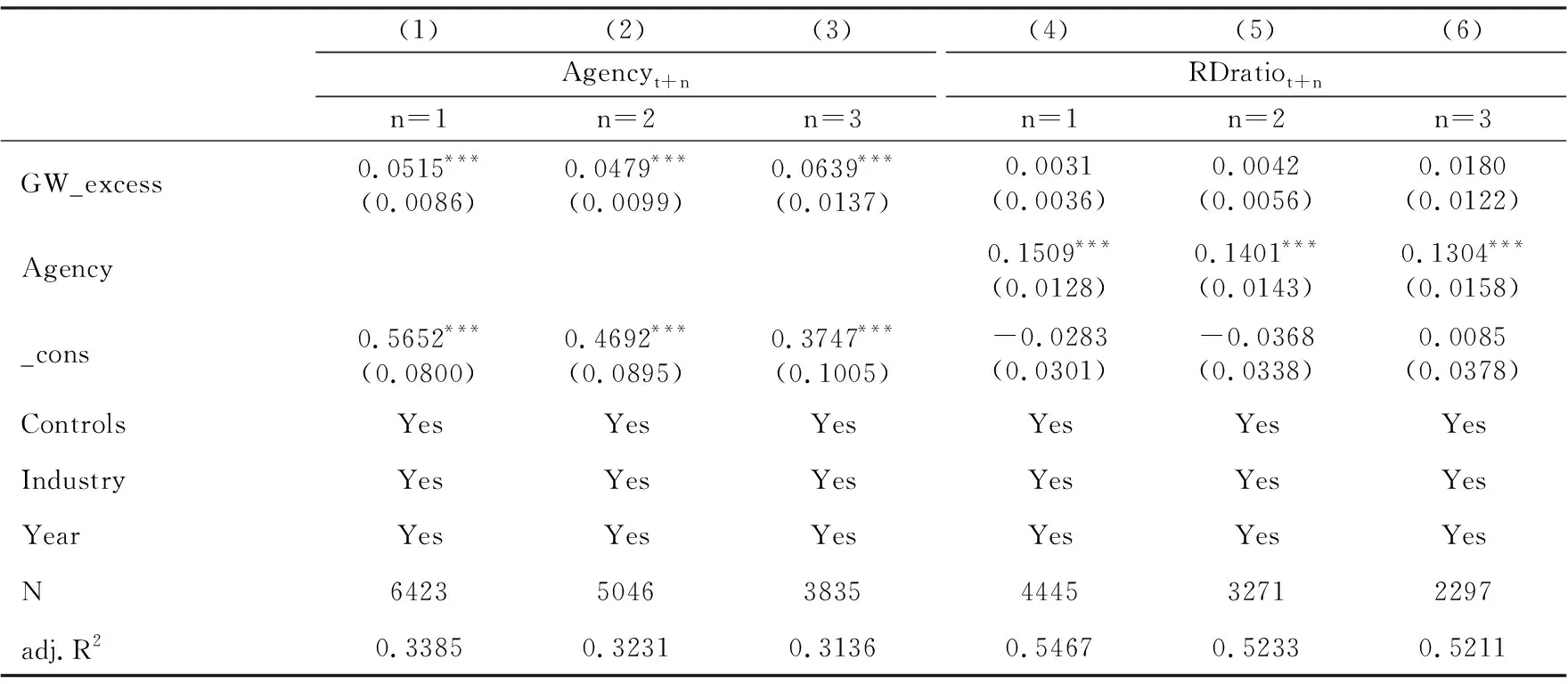

(一)超额商誉对研发投入的影响机制——代理成本渠道

基于前文理论分析,超额商誉对管理层与股东间代理成本的影响是超额商誉影响研发投入的重要渠道之一。本文以经营费用率(Agency)衡量企业管理层与股东之间的代理成本,具体定义为管理费用与销售费用之和占营业总收入的比重。企业经营费用率越高,说明股东与管理层之间的代理成本越大。本文以经营费用率(Agency)作为中介变量,在前文的基础上,进一步构造如下中介效应模型:

Agencyi,t+n=β0+β1GW_excessi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(4)

RDratioi,t+n=χ0+χ1GW_excessi,t+χ2Agencyi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(5)

表9列(1)~(3)报告了模型(4),即中介变量代理成本(Agency)对核心解释变量超额商誉(GW_excess)的回归结果。表9列(4)~(6)报告了模型(5)的回归结果。

表9 超额商誉与创新投入:代理问题的中介效应检验

观察表9列(1)~(3)发现,核心解释变量超额商誉(GW_excess)的估计系数在1%的水平显著为正,这就表明企业超额商誉会显著提升企业未来的代理成本,这一影响至少持续三年。从表9列(4)~(6)的回归结果可以看出,在模型中纳入中介变量(Agency)后,核心解释变量(GW_excess)的显著性减弱,而中介变量(Agency)的估计系数均在1%的水平显著为正。进一步进行Sobel检验之后发现,在超额商誉影响代理成本进而增加企业研发投入的过程中,Sobel检验中的Z统计量为8.61,p值小于1%,故而存在以代理成本(Agency)为中介变量的中介效应,该中介效应在总效应中所占比例为73%。这说明超额商誉会导致企业研发投入的增加,可能的原因是超额商誉带来的公司规模扩张、组织冗余加剧了管理层与股东间的信息不对称,外部与内部监督机构难以约束管理层行为,导致管理层更乐于使用研发费用进行盈余操控,进行高额研发投入。

(二)超额商誉对创新产出的影响机制——研发人员人力资本渠道

基于前文的分析,超额商誉对人力资本的影响是最终影响企业创新产出的重要渠道之一。本文以企业研发团队两大特征——人员数量与创新效率作为中介变量,在前文的基础上,进一步构造如下中介模型:

RDPersoni,t+n=β0+β1GW_excessi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(6)

Inventori,t=β0+β1GW_excessi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(7)

Ln Patentsi,t=γ0+γ1GW_excessi,t+γ2RDPerson+∑Controlsi,t+δi,t

(8)

Ln Patentsi,t=λ0+λ1GW_excessi,t+λ2Inventor+∑Controlsi,t+δi,t

(9)

模型(6)~(7)验证超额商誉与中介变量——企业研发人员数量及研发人员创新效率之间的关系。被解释变量分别为企业研发人员数量RDPerson和研发人员创新效率(Inventor/IInventor/NIInventor)。根据Gao et al.(2020)的研究,研发人员创新效率定义为(不同类型)专利申请数量/研发人员数量,该值越大,表明单位研发人员特定类型的专利申请数量越高,研发人员的效率越高。

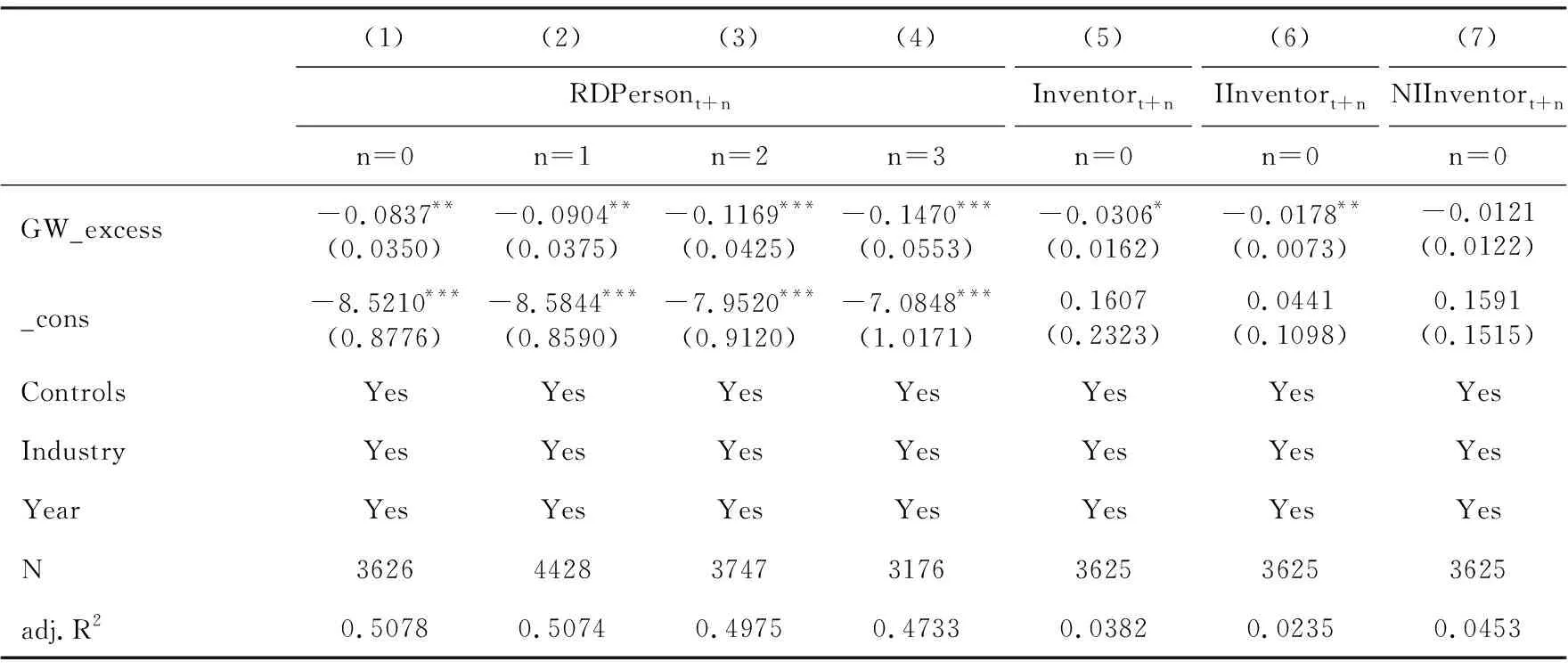

考虑到行业层面的异质性可能对企业创新有重要影响,本文对这两个变量作了行业年度中位数调整处理。表10列(1)~(4)报告了模型(6)的回归结果,由表可知,以不同时期的超额商誉(GW_excess)作为解释变量的回归系数均在1%的水平显著为负,且这一系数随时间流逝而变小。说明超额商誉与企业当期及未来三年的研发人员数量显著负相关,管理层出于“帝国情结”盲目扩张带来的商誉泡沫会导致企业研发人员流失,使得企业研发能力不断下降。表10列(5)~(7)报告了模型(7)的回归结果。由表可知,超额商誉的回归系数均为负,且当被解释变量为单位研发人员发明专利申请数量时,系数在5%的水平显著为负。而单位研发人员非发明专利申请数量没有受到超额商誉的显著影响,可能是由于实用新型专利和外观设计专利所需要的自主创新能力较低,所需的研发投入也较少,因而产出难度较小。综上所述,虽然列(7)超额商誉(GW_excess)的系数显著性稍弱,总体结果依然能说明超额商誉降低了企业研发人员的创新效率。

表10 超额商誉对研发团队规模与产出效率的影响

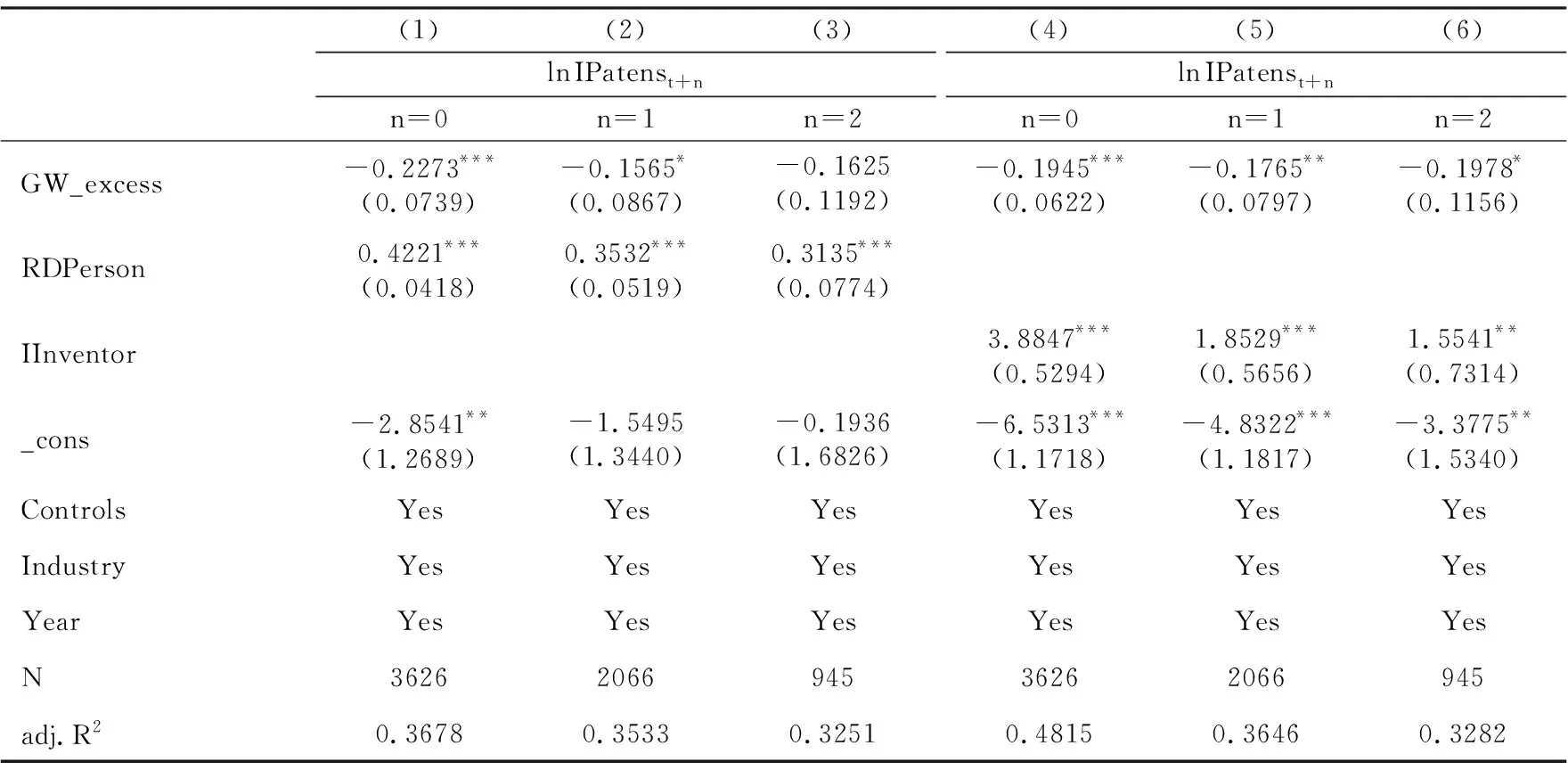

表11为纳入中介变量之后,创新产出对核心解释变量超额商誉和中介变量的回归结果。出于篇幅限制,加上发明专利更能突出代表企业的原发创新能力,此处仅报告以发明专利申请数量(IPatents)作为被解释变量的回归结果。由于研发人员数量这一指标在数据库中缺失值较多,因此此处检验仅保留被解释变量当期以及未来一至二期的数据,未来三期的检验由于数据量过少无法实现。从表11可以看出,中介变量研发人员数量(RDPerson)与研发人员创新效率(IInventor)的回归系数在1%的水平显著且为正,进一步进行Sobel检验之后发现,在超额商誉影响研发团队规模和效率进而降低创新产出的过程中,Sobel检验中的Z统计量分别为-5.12和-1.97,p值均小于5%,因此存在以研发团队规模和研发效率为中介变量的中介效应,该中介效应在总效应中所占比例分别为57%和23%,表明研发团队的规模与效率在超额商誉对创新产出的影响中起到了部分中介作用。

表11 超额商誉与创新产出:研发团队的中介效应检验

综合表9~11的结果,本文验证了超额商誉代表的盲目并购行为给管理层提供了一定的裁员空间,超额商誉越多的企业,研发人员数量会越少,且研发人员的创新效率也越低,表明超额商誉降低了企业并购后的知识协同效应,对企业的创新能力造成不利影响。

六、异质性分析

上文的分析表明超额商誉的存在会扩大企业未来创新投入、降低创新产出,这种创新抑制效应是因为超额商誉进一步加剧了管理层与股东间代理问题、损害研发团队创新能力所致。为进一步深入挖掘超额商誉对企业创新绩效的作用机理,本节内容聚焦考察在不同的因素影响之下,超额商誉对企业创新投入与产出的影响是否存在差异。影响因素的考察集中于高管性格特征、高管团队特征、企业产权性质以及企业组织复杂性。

(一)高管过度自信对超额商誉与创新投入关系的调节效应

为考察高管过度自信是否会影响超额商誉对创新投入的影响,本文在模型(2)中加入超额商誉与管理层过度自信的交互项,以研发投入(RDratio)为被解释变量进行检验:

RDratioi,t=β0+β1GW_excessi,t+β2Overconfi,t+β3GW_excess×Overconfi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(10)

借鉴姜付秀等(2009)的研究,本文使用高管薪酬的相对比例来衡量管理者过度自信(Overconf),具体定义为前三位高管的薪酬总额/所有高管的薪酬总额。该值越大,CEO地位越重要,越容易产生过度自信。

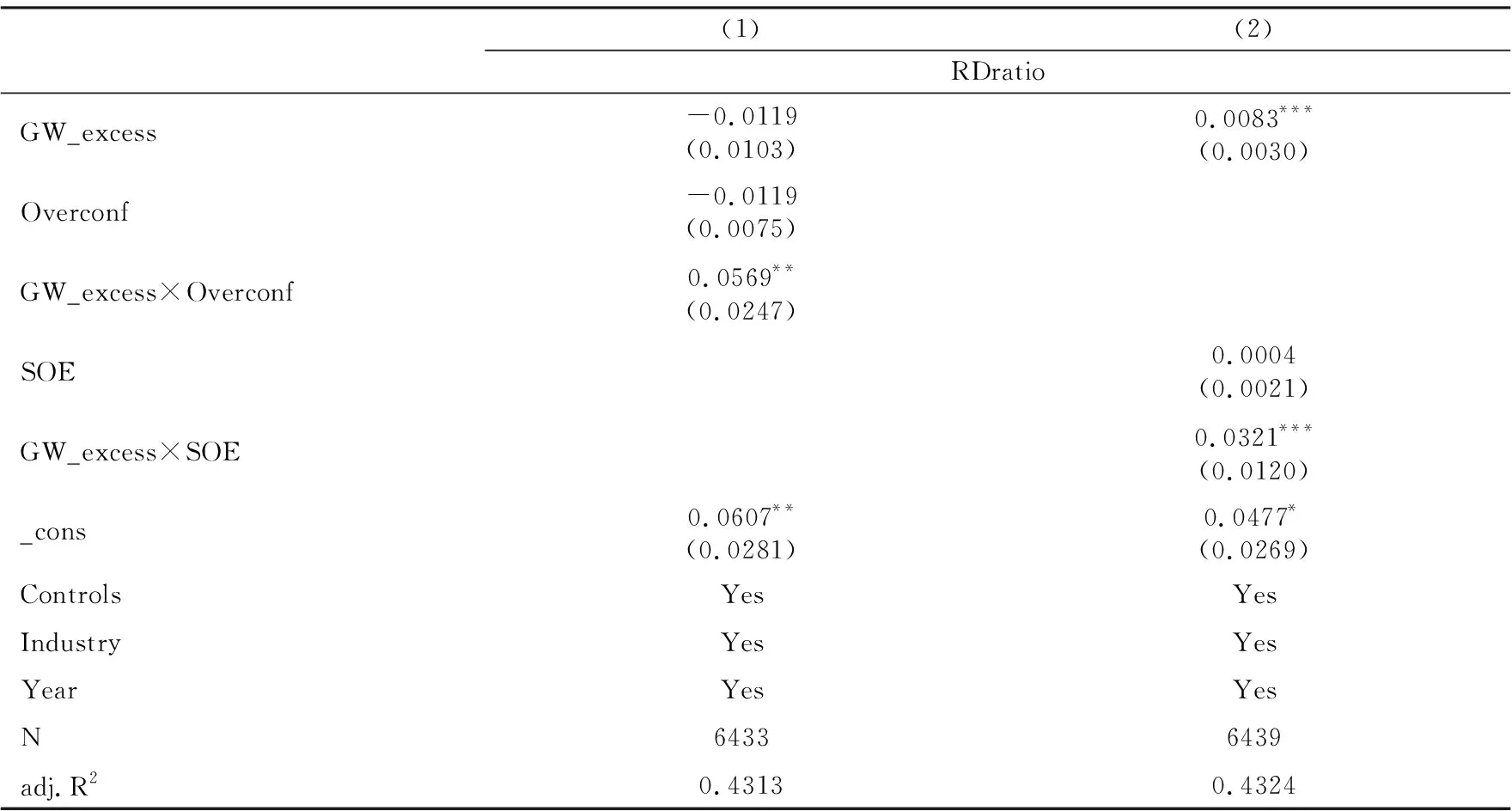

表12列(1)报告了相关的检验结果。由表可知,超额商誉与管理层过度自信的交互项GW_excess×Overconf系数在5%的水平显著为正,这一结果验证了上文的分析假说,即在管理层过度自信的情况下,企业的超额商誉和研发投入之间的正向关系越明显。

(二)产权性质对超额商誉与创新投入关系的调节效应

为验证在不同产权性质的企业中,超额商誉对创新投入的影响是否有差异,本文在模型(2)中加入超额商誉与企业产权性质的交互项,以研发投入(RDratio)为被解释变量进行检验:

RDratioi,t=β0+β1GW_excessi,t+β2SOEi,t+β3GW_excess×SOEi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(11)

其中,SOE为企业产权性质的指示变量,当企业性质为国有企业时,SOE取值为1,否则为0。

表12列(2)报告了相关的检验结果,超额商誉与产权性质的交互项GW_excess×SOE系数在1%的水平显著为正,说明相比民营企业,国有企业的超额商誉和研发投入之间的正向关系更明显。这一结果也从侧面验证了超额商誉与研发投入之间的正向关系部分来源于企业的委托代理问题。

表12 过度自信与产权性质对超额商誉和创新投入关系的影响

(三)组织复杂性对超额商誉与创新产出关系的调节效应

本文进一步考察组织复杂性是否会影响超额商誉与创新产出之间的关系。由于组织复杂性没有统一的衡量指标,且极少有上市企业会披露研发项目数量的数据,出于数据可获得性,本文以子公司数量(Subs)来衡量企业复杂性,该指标的具体计算方法为当年度子公司数量加1后取对数。本文通过在模型(3)中加入子公司数量(Subs)与超额商誉(GW_excess)的交互项来验证组织复杂性的调节作用:

Ln Patentsi,t=β0+β1GW_excessi,t+β2Subsi,t+β3GW_excess×Subsi,t+∑Controlsi,t+δi,t

(12)

为减轻多重共线性与行业影响,本文对模型(12)中子公司数量(Subs)这一变量作行业年度中位数的调整处理。

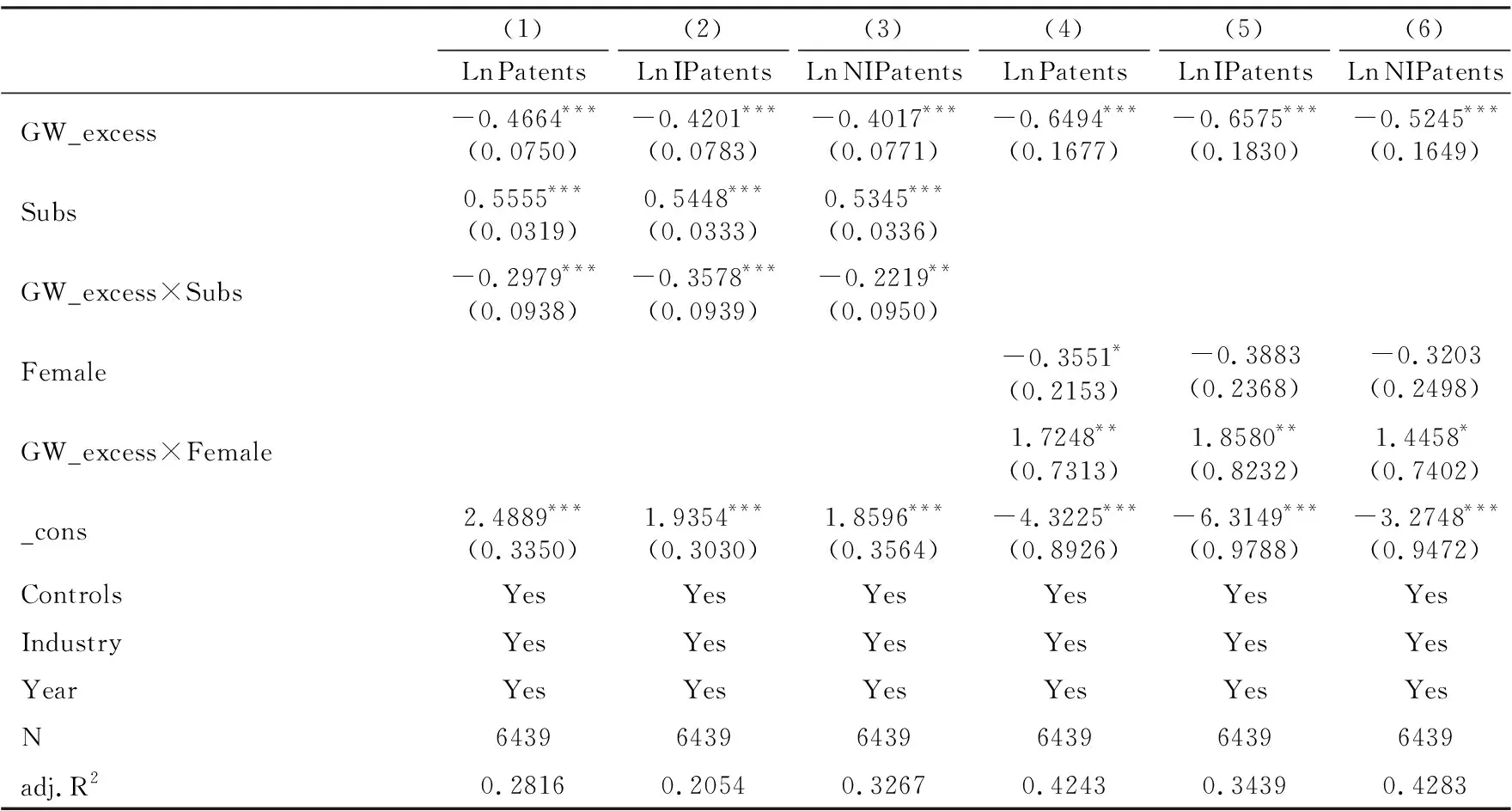

表13列(1)~(3)报告了异质性检验的结果。当被解释变量分别为三种不同类型的专利申请数量及申请数总和时,超额商誉(GW_excess)与子公司数量(Subs)的交互项GW_excess×Subs的回归系数均在1%的水平显著为负,说明子公司数量越多,企业组织复杂性越高,超额商誉与企业创新产出之间的负向关系越大,这一结果符合预期,且一定程度上验证了假说2的理论分析。

(四)女性高管比例对超额商誉与创新产出关系的调节效应

为考察上下级沟通、团队协作等因素是否会影响超额商誉与创新产出之间的关系,本文在模型(3)中加入女性高管比例(Female)与超额商誉(GW_excess)的交乘项:

Ln Patentsi,t=β0+β1GW_excessi,t+β2Femalei,t+β3GW_excess×Femalei,t+∑Controlsi,t+δi,t

(13)

结果如表13的列(4)~(6)所示,对应被解释变量分别为不同类型的专利申请数量,GW_excess×Female的系数均至少在10%的水平显著为正,表明女性高管可以削弱超额商誉与创新产出的负相关关系。这一结果同样支持了本文假说2的部分理论分析内容。

表13 组织复杂性与女性高管比例对超额商誉与创新产出关系的影响

七、稳健性测试

(一)内生性问题

1.自选择问题

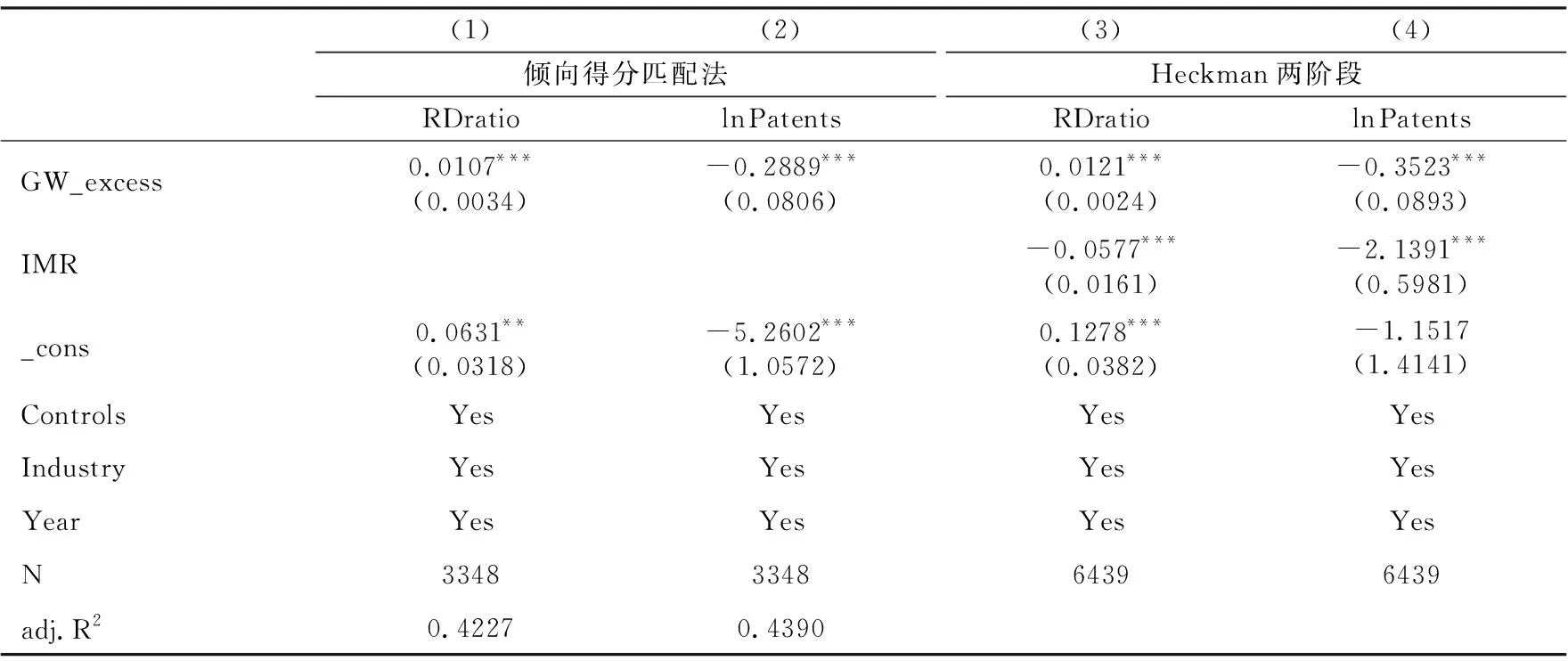

企业存在超额商誉的概率与规模并非随机分布的结果,而可能与企业特质有关,因此超额商誉规模可能存在自选择问题。本文采用倾向得分匹配法来缓解自选择问题的影响。首先,以企业超额商誉是否超过同行业年度中位数为标准设置的0/1哑变量为因变量,采用Logit模型,若企业超额商誉大于同行业年度中位数,则代表处理组的指示变量Treat取值为1,否则为0。本文选取公司规模(Size)、盈利能力(ROA)、资产负债率(Lev)、存货比重(Inv)、固定资产比重(PPE)、无形资产比重(Intan)、产权性质(SOE)、公司年龄(Age)、两职合一(Dual)、成长性(Growth)等作为第一阶段回归模型的控制变量。平衡性检验结果显示,匹配之后控制变量的均值差异小于5%,t检验结果无法拒绝处理组与控制组无显著差异的原假设。然后,采用一对一无放回的最近邻匹配法得出匹配样本。限于篇幅,本文仅列示当期研发投入与专利总数作为因变量的结果,表14列(1)~(2)展示了针对匹配后的样本进行回归分析的结果。实证结果表明,本文的研究结论依然稳健。

表14 缓解自选择与样本选择偏误问题

2.样本选择偏误问题

本文进一步构建Heckman两阶段回归模型,再次对研究假设进行检验。第一步,以企业超额商誉是否超过同行业年度中位数为标准设置0/1哑变量为因变量,设定Probit模型,预测样本企业存在超出同行业企业超额商誉的概率,并利用估计结果计算逆米尔斯比率(IMR);第二步,将逆米尔斯比率作为新的控制变量,加入基本回归模型(2)~(3)。其中,选择模型除了主回归的所有变量之外,加入同行业同年度其他企业超额商誉均值作为控制变量。由于篇幅限制,表14列(3)~(4)仅列示以当期研发投入与专利总数作为因变量的回归结果。可以看出,本文结论在使用两阶段检验模型的情况下依然保持稳健,且逆米尔斯比率(IMR)的回归系数基本显著,说明本文存在一定的样本自选择问题,采用Heckman两步法的估计结果是有效的。

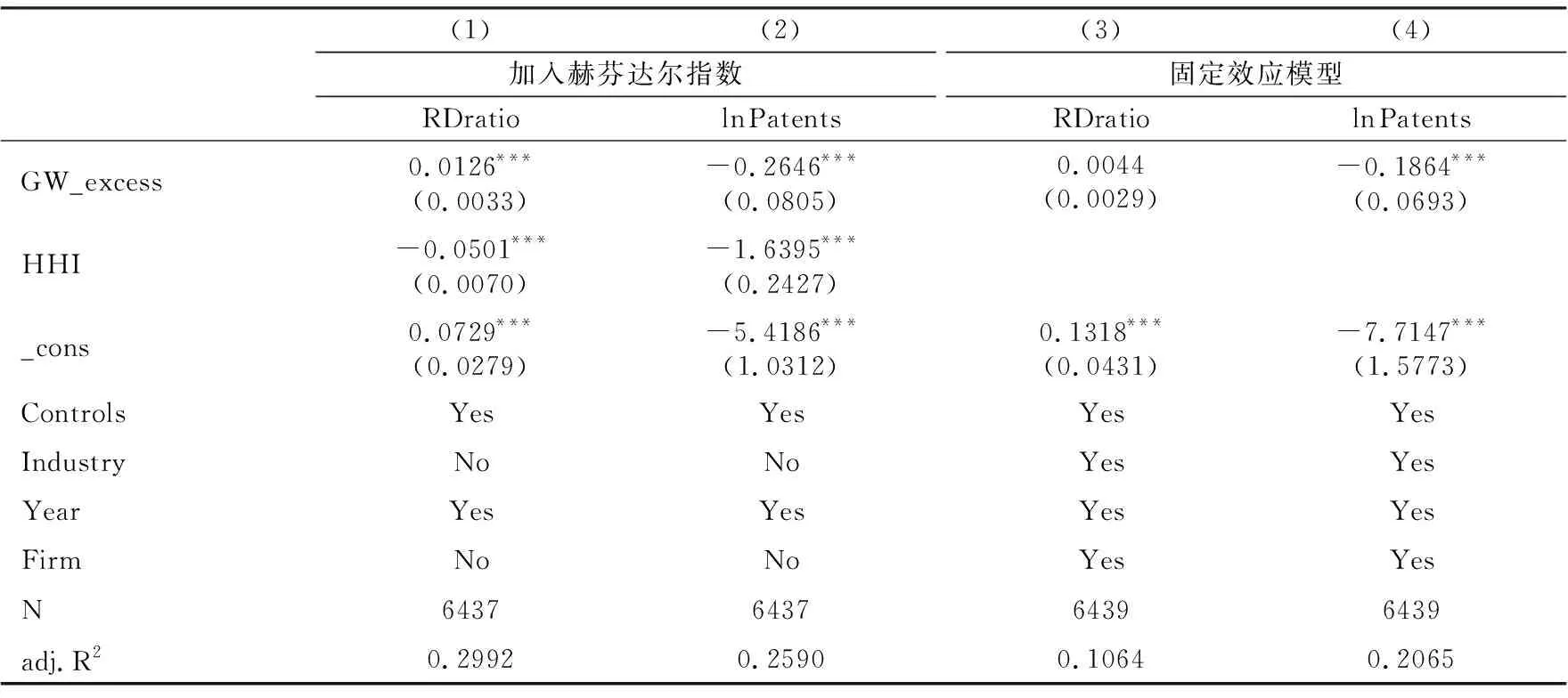

3.遗漏变量

(1)控制市场集中度。Haucap et al.(2019)发现企业所在行业的市场竞争激烈程度会影响企业并购后的创新行为,因此,参考郑海英等(2014),在模型(2)~(3)中加入赫芬达尔指数作为控制变量以衡量市场集中度。由于赫芬达尔指数的计算已经考虑了行业变量,为避免多重共线性,在此检验中不再控制行业变量。表15列(1)~(2)报告了以当期研发投入与专利总数作为因变量的实证结果,研究结论依然稳健。

表15 缓解遗漏变量问题

(2)固定效应模型。为缓解不可观测、难以度量、不随时间变化等一些遗漏变量对模型结果的影响,本文采用固定效应模型重新进行检验,表15列(3)~(4)报告了这一结果。可以看出,在进一步控制遗漏变量问题之后,超额商誉对创新产出依然有显著负向影响。针对超额商誉与创新投入的关系,本文进一步采用LSDV法进行检验,发现大多数个体虚拟变量在统计上并不显著,因此可以接受“所有个体虚拟变量均为0”的原假设,可以采用混合回归法,即本文基准检验中的回归结果是可接受的。总的来说,结论依然是稳健。

(二)更换度量指标(1)限于篇幅,本部分回归结果未在文中列示。

1.更换创新产出的度量方式

借鉴虞义华等(2018),本文使用经对数化处理后的企业当年申请专利中最终获得授权的数量作为企业创新产出的代理变量进行检验,结果依然稳健。此外,新产品销售收入也常被用来度量创新产出,考虑到数据可获得性,本文使用主营业务收入的自然对数作为创新产出的替代变量(李政 等,2018;芦锋 等,2015),重新检验超额商誉对创新产出的作用,结果依然稳健。

2.更换超额商誉的度量方式

借鉴Ramanna(2008)对异常商誉的定义,采用经行业中位数调整的商誉来测度超额商誉。具体来说,超额商誉定义为经标准化后的企业期末商誉账面金额与该企业所在行业当年的商誉中位数的差额,本文分别使用经总资产标准化后的超额商誉和经营业总收入标准化的超额商誉作为新的解释变量进行检验。检验结果依然稳健。

(三)采用Tobit模型回归方法(2)限于篇幅,本部分回归结果未在文中列示。

由于很多企业的专利申请数量为0,采用OLS回归方式可能存在偏差。为此,本文采用Tobit模型重新进行了检验,结果显示与主检验结果没有差异。

八、研究结论与政策启示

(一)研究结论

基于高溢价并购频发的现状,本文以2007—2017年中国A股上市公司为样本,实证检验了超额商誉对企业创新全过程的具体影响及其作用机制。研究发现,超额商誉对企业创新投入有显著正面影响,而对创新产出与创新效率有显著负面影响,且影响均至少持续至未来三年。在控制内生性问题、重新度量变量等一系列敏感性测试后,上述研究结论仍然成立。

本文为超额商誉对创新投入和产出的不同影响提供了可能的解释,认为超额商誉影响创新投入与创新产出的两大渠道分别是代理问题与研发团队特征,最终降低了企业创新效率。具体来说,一方面超额商誉带来的公司规模扩张、组织冗余加剧了管理层与股东间的信息不对称,外部与内部监督机构难以约束管理层行为,股东与管理层之间代理成本增加,管理层更可能通过研发等投资活动进行机会主义行为,造成企业研发投入增加;另一方面并购引发的信息沟通不畅、文化冲突协调难等因素导致研究人员流失,研究人员创新效率下降,致使创新产出减少、企业整体创新效率下降。进一步研究发现,高管过度自信的行为特征和国有企业产权性质会增强超额商誉与创新投入之间的积极关联,超额商誉带来的企业组织复杂性增加会加剧超额商誉对创新产出的消极影响,而女性高管则可以缓解两者之间的负相关关系。

本文探讨了超额商誉与企业创新投入与专利创新产出的关系,不足之处在于,创新产出并非只有专利产出,还有新产品销售收入。但目前上市企业的年报没有统一规范地披露新产品销售收入这一数据,针对收入细节的披露通常基于行业和产品名称,难以判断某一产品是否为当年度新产品,因此无法考察超额商誉对新产品销售收入的影响及其具体作用路径,这些都有待今后的进一步深入研究。

(二)政策启示

本文的研究结果表明,高溢价并购形成的超额商誉不利于企业创新水平的提高。本文开拓了并购商誉与企业创新的交叉研究,将并购形成的商誉与并购后的企业创新行为联系起来,厘清了超额商誉影响企业创新的具体路径,扩展了商誉经济后果的研究视角,同时证实了商誉这一会计信息对企业未来的创新能力与企业长期价值有较好的预测能力。从国家层面来说,政府监管机构应当加强对企业并购行为的审核,严格对并购商誉的事前监管与事后监督,避免企业随意确认高额商誉与大额减值,从源头上遏制超额商誉带来的风险与不利后果,同时鼓励企业专注提升自身的创新性和专业性,避免一味地“拿来主义”,引导企业理性并购。从企业层面来说,企业应根据自身实际情况,克制欲望,选择合适的并购对象,追求可持续发展,避免盲目扩张公司规模与透支式成长。同时,完善内外部公司治理机制,加强企业内部控制建设,设置更加完善的管理层激励机制,以降低管理层与股东之间的代理成本。从投资者角度来说,投资者应理性看待企业的并购行为,根据企业披露的商誉信息对企业未来创新能力和长期价值做出正确地判断,避免盲目跟风进行投资决策。