以鼻腔鼻窦转移为首发症状的肺癌误诊1例

徐涵 曹雅杰 周宁宁 乔欢 钟春生 单磊

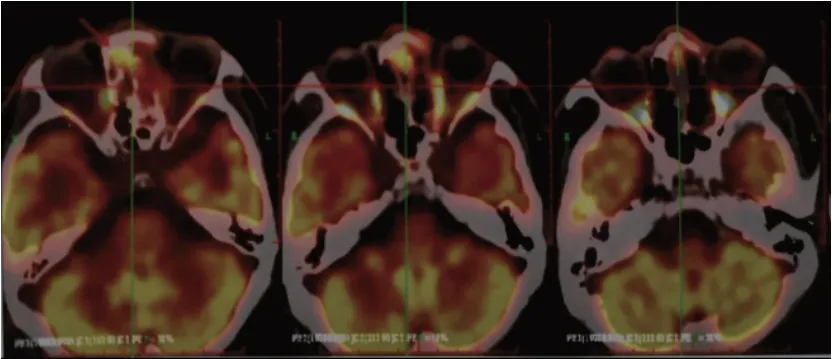

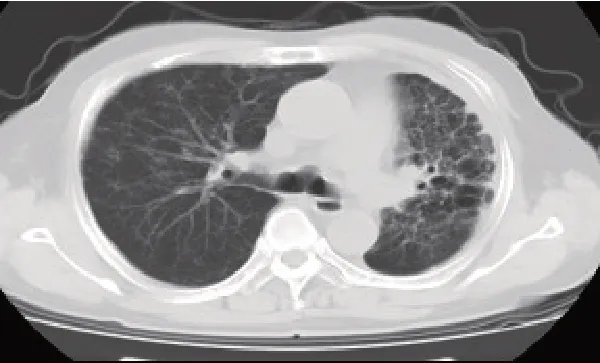

患者男性,64岁。2019年5月因“反复鼻塞伴头痛1个月”于外院行鼻窦CT显示:左侧鼻腔占位(图1)。遂于外院行左侧鼻-鼻窦-前颅底肿块扩大切除术,术后病理及免疫组织化学显示:腺癌,CK(+)、p40(+)、CK7(+)、Vim(-)、p63(-)、Ki-67(+,30%)。外院诊断为鼻窦腺癌。术后1个月予以化疗1个周期(方案不详),后因头颈部疼痛终止化疗,PET-CT显示:筛窦及右侧鼻腔内软组织密度结节灶(图2);两肺弥漫性大小不等结节灶伴左肺上叶舌段阻塞性改变,考虑肺转移(图3)。因患者不同意行进一步放化疗,予以姑息止痛等处理后出院。2019年8月11日因头颈部疼痛加重至蚌埠市第三人民医院就诊,予以止痛治疗后,肿瘤标志物多项指标均升高(表1)。患者于外院借病理切片至本院病理科行免疫组化检查显示:p40(-)、Napsin(+++)、EGFR(+++)、TTF-1(+++)、Ki-67(约10%)、CEA(+++)、CK7(+++)、PAS(+)、CK20(-),鼻窦腺癌,结合影像学提示肺来源(图4)。基因检测显示EGFR位点突变。诊断为肺腺癌伴鼻腔鼻窦转移。于2019年9月5日予以阿法替尼分子靶向治疗。2个月后至本院复诊,头痛症状缓解,复查胸部CT显示:肺部病灶较前好转(图5)。肿瘤标志物均明显下降(表1)。6个月后再次至本院复诊,胸部CT显示:肺部病灶较前期稳定(图6)。肿瘤标志物仅CEA轻度升高(表1)。截至2020年9月患者仍口服阿法替尼治疗,生存质量良好,定期随访中。

图1 CT示患者术前左侧筛窦占位(2019年5月)

图2 PET-CT示患者手术后鼻窦部表现(2019年6月)

图3 患者阿法替尼治疗前PET-CT的肺部表现(2019年6月)

表1 患者靶向治疗前后肿瘤标志物的变化

图5 患者确诊为肺癌后予以阿法替尼治疗2 个月后复查胸部CT(2019年9月)

图6 患者阿法替尼治疗6个月后复查胸部CT(2020年3月)

小结非小细胞肺癌可通过血行转移至远处器官,转移至鼻腔及鼻窦的报道较为罕见[1-3]。鼻窦转移通常是孤立的,提示预后不佳[4]。鼻腔鼻窦原发性肿瘤整体发病率低,最常见的病理类型为鳞癌[5]。鼻腔鼻窦转移性恶性肿瘤主要来源于肾癌、乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌等[6]。鼻腔鼻窦原发性与转移性肿瘤的症状均表现为反复鼻出血、鼻腔异物感、头痛等,不易鉴别,诊疗过程中极易漏诊误诊。

本例患者以反复鼻塞及头痛为首发症状,初诊于外院行鼻窦占位切除术,免疫组织化学因标记物不全,未提示肺来源,诊断为原发性鼻窦腺癌并化疗1 个周期。后患者复查PET-CT时发现肺部有占位及结节,误诊为鼻窦恶性肿瘤肺转移。患者至本院就诊,提示原发性鼻窦恶性肿瘤中腺癌发病率较低,且患者影像学有肺部占位表现,外院的免疫组织化学标记物不全,不可确诊为鼻窦腺癌。病理切片加做免疫组织化学确认鼻窦恶性肿瘤为肺来源,行基因检测提示驱动基因EGFR阳性,且使用表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(epi⁃dermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor,EGFRTKI)治疗后,患者头痛症状明显缓解,肺部病灶稳定,CEA、CA125、CA15-3、CYFRA21-1、NSE等肿瘤标志物均明显下降,甚至恢复正常,进一步印证了本例患者肺腺癌鼻腔鼻窦转移的诊断正确性。因此,对于恶性肿瘤术后病理来源不明确者,应多方面考虑,进行免疫组织化学、PET-CT等检查,减少误诊漏诊,以提高患者生存率及生存质量。