植物的文化意涵:聚焦小凉山彝族毕摩仪式

马翀炜,毛晓玲

对植物的认识和利用是人类发展过程中的重要实践活动。植物的多样性,以及人类对多样性植物的多样性使用是人类文化多样性的一个重要基础。人们对植物的认识和利用与人们的日常生活密切相关,与人们的宇宙观、世界观、人生观、价值观、疾病观等观念密切相关。人们在进行植物分类及使用的实践中,会形成自己独特的关于人与自然、人与人的关系理解。多样性的植物分类方法及使用是多样性文化的具体表现。

植物多样性与文化多样性间的相互关系、基于这些关系而形成的不同的观念,以及不同的实践行为是人类学研究的一个重要分支,即民族植物学研究的主要内容。(1)J.M.Nolan and J.T.Nancy,“Ethnobotany:The study of people-plant relationships”,in E.N.Anderson,Pearsall D,Hunn E and Turner N(Eeds.).,Ethnobiology,New Jersey:John Wiley and Sons,2011,p.145.较早的民族植物学关于植物与人之间动态关系的研究涉及西方人对香料的追求,以及探索用植物来治疗由于不断加大的地理扩张而带来的新疾病,(2)R.Voeks,“Ethnobotany”:The International Encyclopedia of Geography,Hoboken:Wiley-Blackwell,2017,pp.1~4.也非常重视食用植物与人们衣食住行的文化关系。(3)J.W.Harshberger,“The Purposes of Ethno-Botany”,Botanical Gazette,vol.21,no.3,pp.146~154.现在,经历了100余年的发展,民族植物学研究的领域几乎扩展到人们生活的方方面面。(4)J.M.Nolan and J.T.Nancy,“Ethnobotany:The study of people-plant relationships”,in E.N.Anderson,Pearsall D,Hunn E and Turner N(eds.),Ethnobiology,New Jersey:John Wiley and Sons,2011,p.139;Huyin Huai,Qinqin Dong and Aizhong Liu,“Ethnomedicinal Analysis of Toxic Plants from Five Ethnic Groups in China”,Ethnobotany Research & Applications,vol.8,(2010),pp.169~179;R.Voeks,“Ethnobotany:The International Encyclopedia of Geography”,Hoboken:Wiley-Blackwell,2017,pp.1~4;T.Carlson,L.Maffi,(eds.),Ethnobotany and conservation of biocultural diversity:Advances in Economic Botany,Volume 15,New York:Botanical Garden Press,2004;裴盛基:《民族文化与生物多样性保护》,《中国科学院院刊》2011年第2期;B.C.Bennett,“Ethnobotany Education,Opportunities,and Needs in the U.S.”,Ethnobotany Research & Applications,vol.3(2005),pp.113~121.

本文选取云南小凉山彝族地区毕摩主持的仪式中使用的植物作为研究对象。(5)学界已有一些关于彝族的植物与仪式,以及与民族医疗关系的研究成果。由于这些研究有其他方面的诉求,因而往往只涉及少数植物,没有对仪式植物或医用植物进行过系统的研究。参见巴莫阿依《凉山彝族的疾病信仰与仪式医疗》(上),《宗教学研究》2003年第1期;《凉山彝族的疾病信仰与仪式医疗》(下),《宗教学研究》2003年第2期;李永祥:《彝族的疾病观念与传统疗法——对云南赫查莫村及其周边的个案研究》,《民族研究》2009年第4期。小凉山彝族地区(6)指云南省宁蒗彝族自治县及毗邻宁蒗的永胜县、华坪县等地的彝族聚集区。是彝族聚居区,至今仍较为完整地传承和实践着毕摩传统文化,由毕摩主持的各种传统仪式保留较好。毕摩文化是由毕摩所传承,以经书和仪式为载体,以神鬼信仰和巫术祭仪为核心,同时涉及彝族的民间宗教、哲学思想、社会历史、政治经济、天文历法、医药卫生、文学艺术、语言文字、风俗礼仪、教育伦理等丰富内容的传统宗教文化。毕摩主持的仪式是毕摩文化的核心内容之一。毕摩仪式中会使用大量的植物,即仪式植物,特定的仪式需要特定的一组植物,特定的植物又有其特定的作用和意义。

仪式植物是毕摩文化的重要载体,聚焦毕摩仪式中使用的植物是由于毕摩文化渗透于彝族社会的各个领域,对彝族文化发展具有深远的影响。因此,聚焦毕摩仪式中使用的植物并进行民族植物学的研究,可以很好地以管中窥豹的方式理解彝族植物分类的原则、方法,以及在仪式中使用植物所表达的文化意义。这项研究能够为未来展开有关小凉山彝族民族植物学的全面研究铺垫基石。此外,这也是为了克服一些民族植物研究中存在的“大多数数据都是随意收集的,非系统的,不完整的和随意的缺陷”。(7)B.Berlin,D.E.Breedlove,and P.H.Raven,“Folk Taxonomies and Biological Classification”,Science,vol.154,pp.273~275.

一、小凉山毕摩仪式中的植物及其命名

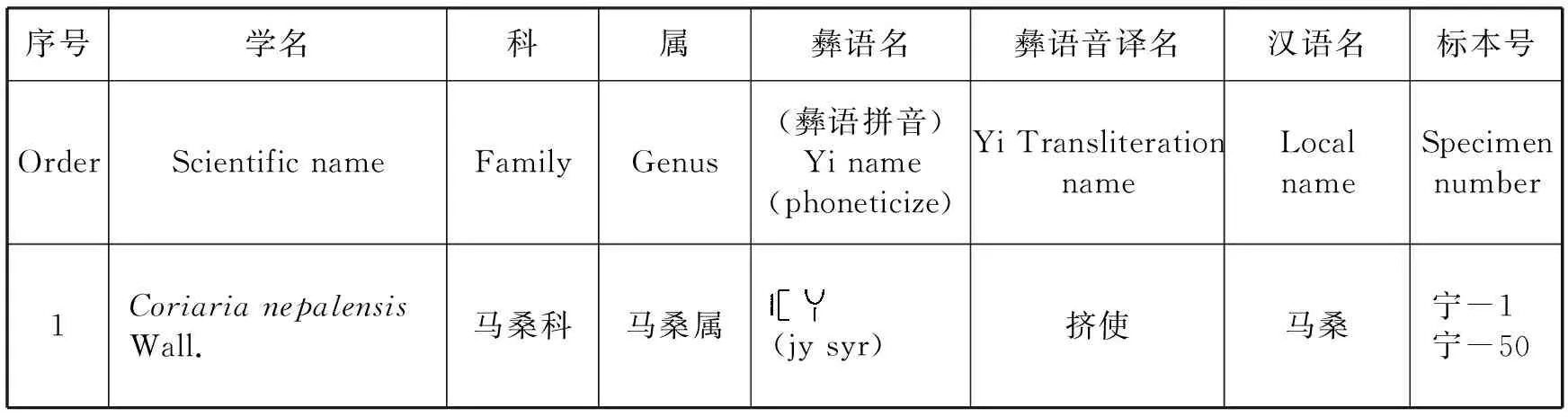

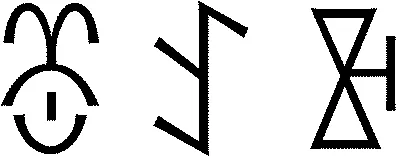

在小凉山彝族地区,当地彝族民众在长期的生产、生活实践活动中形成了一套独特的有关植物的知识体系,仪式植物也包含在其中。在毕摩文化的传承发展中,也传承发展出了对仪式植物的认知原则及方式。2019年5月30日至6月10日,在当地毕摩吉克约呷的带领下,笔者在宁蒗彝族自治县的大兴镇东河村(海拔为2 231米,植被类型为云南松林)和烂泥箐乡小二地村(两个采样点,点1海拔为2 516米,植被类型为云南松林;点2海拔为2 700米,植被类型为硬叶阔叶林)几个植被类型有所差别的采样点进行了仪式植物凭证标本的采集,共采集到57份47种毕摩仪式中使用的植物。(8)笔者于2018年1月、2018年7月、2018年11月、2019年1月、2019年5月至6月多次在宁蒗及周边地区对毕摩仪式、毕摩仪式使用植物开展了田野调查。访谈毕摩12人、宁蒗民族文化研究所研究人员5人、彝族村民多人,并参与观察了持续三天两夜的“祭祖送灵”仪式一场及“紫玛毕”“欣克补”等仪式活动多场。根据吉克约呷和其他几位毕摩的辨识,此次采集的植物基本包括了毕摩仪式中所使用的植物。需要说明的是,不同的毕摩在具体使用仪式植物的时候也存在一些微小的差异。我们对这些植物的彝语名称进行了记录、对其彝族命名分类进行了分析,并完成了植物学的分类鉴定。现将毕摩仪式植物的植物命名分类与彝族命名分类信息整理如表1。

表1:小凉山毕摩仪式植物的植物学命名分类与彝族命名分类信息表

续表1:

续表1:

续表1:

从表1中我们可以统计出毕摩仪式植物的科属组成,所采集到的57份凭证标本中共有47种植物,确定了科、属、种的植物有46种(分属于29个科40个属)。概而言之,小凉山彝族毕摩仪式所使用的植物在科、属层面上并非仅局限于某些分类类群,他们在科和属层面上对仪式植物的选择表现出一定程度的广泛性和多样性特征。由此可以判断,小凉山彝族对自身生存环境中的植物具有较广泛而深入的认识,仪式植物的使用不局限于某些植物类群,这就使得小凉山彝族民众在举行毕摩仪式时能够有效利用周围自然环境中的植物来完成仪式。

小凉山毕摩仪式中的植物命名有其不同于植物学的特点。植物学对植物的命名是依据《国际植物命名法规》,用双名命名法即用拉丁词或拉丁化的词,以“属名+种加词”的形式对植物进行命名。(9)马炜梁:《植物学》,北京:高等教育出版社,2015年,第6页。属名来源有古老的拉丁文名字、以古希腊文名字命名、根据该属植物的某些特征特性命名、根据颜色气味命名、根据用途命名、根据植物体含有的某种化合物命名、为纪念某个人命名、根据植物产地命名、根据习性和生活环境命名、以神话命名、改造某一已有属名或另加前缀或后缀而成、以原产地或产区的方言或土名经拉丁化而成等。种加词来源有表植物特征、表方位、表用途、表生态习性或生长季节、表人名、以当地俗名经拉丁化而成、表原产地的、用名词所有格形式等。植物学命名当然是一种科学的方法,在这种科学的方法中也可以发现其文化的意味,无论是属名还是种加词都与神话、人物,以及习俗等文化要素具有一定的关联。

小凉山彝族对仪式植物的命名有双名法和非双名法两种方式。当然,这种双名法是属于他们自己的,指植物名称中大多包含两个词,即一个核心词,在其前或后再加上一个对它表示描述、形容、修饰、说明的词来对这种具体植物进行命名。而非双名法指直接用一个名称对植物进行命名。民族植物学家马丁所曾指出,在任何一种文化中都存在大量的对植物和动物进行直接命名的情况。“许多植物和动物的名称就是指该生物有机体,而没有必要进一步分析。”(10)[美]盖利·J﹒马丁:《民族植物学手册》,裴盛基、贺善安译,昆明:云南科技出版社,1998年,第232页。小凉山彝族的非双名法也多属于这种情况。

其中,按小凉山当地双名法命名的植物,可分为不体现分类阶层的和体现分类阶层的两类。

而非双名法命名的植物则可分为叠音命名和非叠音命名两类。

小凉山彝族植物命名来源主要集中于植物的外表特征、实用价值或者分布信息。命名中包含了该植物的花或果实的颜色大小、形态特征等,有助于人们将名称和具体植物联系起来认识、记忆、交流、利用。这种方式与植物学命名方式的原则相类似。

同时,在小凉山彝族对许多与他们生活密切相关的植物分类命名中,都体现出了一定的规律性。这些分类命名不仅有纵向的2~3级的层级分类,还有横向的分类命名且以横向分类命名为主。根据考察发现,小凉山彝族的植物分类大致可归为如下几种。

总体上看,小凉山彝族仪式植物的分类阶层数相对于植物学分类阶层数来说较少,没有与植物学分类阶层数一一对应的层级,大多为2~3层的层级,即从种对应到属或科,他们的命名分类主要是面向自己的生产生活实践需求,植物命名分类的目的是便于他们在日常生产生活中对这些植物资源进行利用。

在讨论土著有关植物的知识问题时,列维—斯特劳斯曾嘲笑马林诺夫斯基“原始人对图腾动植物的兴趣只是他们饥肠辘辘的结果”(12)[法]列维—斯特劳斯:《野性的思维》,李幼蒸译,北京:商务印书馆,1987年,第6页。的观点后,认为这些知识“首先是为了满足理智的需要,而不是为了满足生活的需要”。(13)[法]列维—斯特劳斯:《野性的思维》,李幼蒸译,北京:商务印书馆,1987年,第13页。但是,对于泽塔儿(Tzeltal)印第安人而言,对成年鳞翅目(蝴蝶和飞蛾)几乎没有兴趣。而它们的幼虫却被分成了16个分群。原因就在于,鳞翅目的幼虫是餐饮业的支柱。对于这些农民来说,幼虫值得分类,而成虫则不值一提。在泽塔儿印第安人看来,分类细节很大程度上是出于实际动机的,“文明人”热衷于对蝴蝶和飞蛾的分类只是一种发烧友行为,是一种追求智力秩序的强迫症。(14)E.S.Hunn,“The Utilitarian Factor in Folk Biological Classification”,American Anthropologist,vol.84,no.4(1982),pp.830~847.对于小凉山彝族而言,对植物的命名分类与他们的现实生活需要紧密相关。

二、小凉山毕摩仪式的分类与仪式植物的使用

毕摩传统仪式可以分为为逝者举行的和为生者举行的两大类。前一类有丧葬仪式和祭祖送灵仪式;后一类则种类繁多,主要包括了祈吉求祥、禳灾解凶、除污去秽、遣返咒仪、招魂治病、咒鬼驱魔等。无论何种仪式,植物的使用都是不可或缺的。不同的仪式所需的植物及对植物的使用都会不同。

为逝者举行的仪式包括安葬逝者和祭祖送灵两类。安葬逝者的仪式又细分为丧祭祭酒、为亡灵献宴、丧葬清污、丧葬招魂等,所使用的植物有华山松、铁杉、扭黄茅和云南柳等。祭祖送灵仪式所使用的植物有扭黄茅、云南柳、滇青冈、小叶栒子、箭竹、粗榧、欧洲蕨、楤木等。

为生者举行的仪式包括除秽禳解、祭神祈吉、祈祷生育平安和招魂治病等。除秽禳解包括解除褴褛鬼、化解被鼠咬、除秽、解除闲言碎语、解除雷电污气等,所使用的植物有扭黄茅、箭竹、桦叶荚蒾、马桑、碎米花杜鹃、牛膝、灯心草、黑蒿、云南柳、地石榴、响叶杨、悬钩子、野葡萄、野李子、灯心草、铁杉、滇白杨、野枯草、金丝桃、火绒草、地衣、乌头、响叶杨、青刺尖、三颗针、土大黄等;祭神祈吉所使用植物包括扭黄茅、勾儿茶、粗榧、水曲柳、滇青冈、铁杉、高盆樱桃、桦叶荚蒾、黑蒿、云南柳、三颗针、土大黄、箭竹、青梅等;祈祷生育平安的仪式有祭生育神、调和阴阳及祝福人丁兴旺,所使用的植物包括扭黄茅、云南柳、滇青冈、桦叶荚蒾、铁杉、响叶杨和水冬瓜等。招魂治病包括治疗风湿病、治眼睛疼、招魂赎魂等,所使用的植物包括扭黄茅、马桑、金丝桃、乌头、中国旌节花、桦叶荚蒾、南蛇藤、华山松和猫儿屎等。

植物与仪式密切相关。可以说,几乎没有一种仪式不需要用到植物。所有的仪式都是围绕祈福趋吉与消灾辟邪的主题展开的。毕摩根据不同的仪式目的念不同的经文。仪式中使用的植物繁多,这些植物主要用于布置神枝阵、制作象征物、抽打污秽、生烟唤神、外熏和内服等方面。

毕摩根据仪式类型在仪式过程中插布不同的神枝阵,不同的神枝阵具有不同意义,有代表毕摩神位的毕摩护佑神神枝阵,有代表山水神灵的神枝阵,有表示锁住污秽、疾病、死神病魔的锁阵神枝阵,也有捉鬼咒鬼时用神枝搭建鬼路、鬼牢等多种意义用途。插布神枝阵的植物都有象征意义,如马桑因为有毒性,因而被用于祛邪除秽的仪式;竹子一般被用于祭祀祖灵的仪式,因为竹子易生且茂盛,竹节表达代际关系,使用竹子有明显地表征一代一代昌盛的意义。不同的仪式需要不同种类的神枝,如果出现特定的植物采集不到的情况,也可以用易得的植物来替代。

以仪式中是否有祭祖环节为标准,可以把插布神枝阵的植物分为三类。首先,在没有祭祖环节的除秽、驱鬼、祈吉,以及治疗各种疾病的仪式中,所用植物主要为马桑、青梅、碎米花杜鹃、黑蒿、青蒿、地石榴、铁杉、响叶杨、高盆樱桃、悬钩子、青刺尖、桦叶荚蒾(尤其用于治眼睛疼)、凉山悬钩子、野葡萄、野李子、滇白杨等;其次,涉及祭祖送灵内容的仪式中,所用的植物为小叶栒子、火棘、楤木、毡毛栒子等;再次,有一些植物既用于祭祖送灵仪式,也用于无祭祖环节的仪式。如云南柳、箭竹、滇青冈、粗榧、欧洲蕨等。一些植物以仪式中是否有祭祖环节而被严格区分,这是为了体现祭祖的圣洁性,而较易获得的云南柳等一些植物可以在两类仪式中使用,体现的是仪式植物的使用也有一定的灵活性。(15)宁蒗县烂泥箐乡小二地村的吉克约呷毕摩和宁蒗县民族文化研究所卢志发副研究员也认为,不同地方的毕摩对仪式植物的使用也有可能存在一定的差异。

用植物进行象征及用植物制作象征物都是仪式中的常见情况。沿阶草在彝语中本读作依日,依是灵魂的读音,日是草的读音。由于前一个读音“依”将后一个读音“日”同化为“依”,故而在口语中读作依依。这种草在当地又被称为干旱草,意思是在干旱的时候也能生长。依依草象征灵魂,用于招魂治病、祭祖安魂和祭祖旺魂等涉及招魂安魂旺魂的仪式中。这种草因其茂盛和顽强的生命力,也具有了象征人的生命力旺盛的意思。挂在祭供台上方象征灵魂的沿阶草一般是单数,即7棵、9棵或11棵。仪式对象少则少用几棵,多则多用;扭黄茅用于制作草偶、草绳;箭竹根用于制作祖灵;木质较松的楤木用于制作放置祖灵的祖灵筒;大白花杜鹃的叶子用于治眼疼祛邪仪式过程中的盛物容器。勾儿茶和水曲柳用于制作祭阿萨神祈吉仪式中苏尼法鼓的鼓槌;三颗针、云南柳、土大黄和金花小檗的枝条去叶削成小块后,被作为仪式中象征金银的金块和银块。

具有浓重气味的黑蒿枝、青蒿枝主要用于仪式中抽打去除身上的污秽。

生烟火是毕摩仪式中必不可少的程序,有传递信息告知各路神灵的作用。欧洲蕨用于祭祖送灵仪式,其使用方式为,在神枝阵前面点燃生烟以通告神灵、除秽、拦截各路鬼怪,祛除污秽。火绒草和地衣用于驱鬼。其使用方式为,在爆竹放过之后,与松针、竹一起点燃,具有把鬼送走的意思。

毕摩认为许多植物还具有药用价值,可以用特定的植物熏蒸以治疗疾病。熬煮猫儿屎、南蛇藤、华山松、马桑、乌头、金丝桃枝叶,用于治疗风湿类疾病和埋葬斯色精怪。

接骨木和水曲柳都被用于治疗骨折及扭伤。其使用方法是,取枝条熬汤然后饮下,或者熏蒸或擦拭受伤部位。

此外,响叶杨枝条代表阳,水冬瓜枝条代表阴。在祈求生育平安的仪式中同时出现表现阴阳协调,子嗣繁茂。在这种仪式中,所有物品全是成双,如鸡是公母各一只。牛膝由于具有黏性,象征可以粘住老鼠,被用于化解被鼠咬、祈吉仪式。中国旌节花用于治疗风湿类疾病、埋葬斯色精怪等仪式,其使用方式为,枝条去皮后编成手环戴上。

小凉山彝族仪式的分类与彝族对世界的理解相关。人的生命意义获得、人与自然,以及人与人的关系密不可分。生命意义并不只限于此时此刻,而是与人在自然中的位置,以及与先祖的关系相关联。祸福表面上看有其不确定性,但从关系的角度理解,其实也因为和人与自然,以及人与人的联系有关而具有确定性。通过传承下来的反复操演的仪式来肯定这些关系才能使人趋福避祸,安身安神。同时,植物的使用与仪式的类别有关,特定的植物及特定的植物组合与特定仪式的意义密切相关。仅从各种使用植物布置的神枝阵中就可以发现,何种植物应该使用,以及在不能获得某种特定的植物的时候可以找得到替代的植物表明,彝族社会中人们在追求理想状态与遵从现实条件之间的妥协。在理想原则与现实原则之间的调和使得生活既有规范性,也具有一定的灵活性。植物使用既有基于对植物药用价值的理解,更有文化意义的表达。

三、小凉山彝族仪式植物使用的个案分析

本文选择了参与观察到的一些毕摩仪式来对仪式植物的使用及其文化意义展开分析,以图使仪式植物的使用及意义的表达能在具体的场景中得以呈现。

2018年11月19~21日,笔者在宁蒗县大兴镇××村参与观察了阿布××家的祭祖送灵仪式。由于采灵竹时仪式的参与者只能是整个祭祖送灵中的神圣群体的成员,外人不能参加,笔者只能在事后听参与者的讲述。拔灵竹这一程序神圣而庄重,上山拔灵竹的人由主家的持灵者、姻亲的守灵者和毕惹(毕摩的学徒)三人组成。他们到达深山认真挑选挺拔、竹梢完整、枝繁叶茂、根系发达的竹子。选好灵竹后,先用红色羊毛线系好祖(男性)灵竹,蓝色羊毛线系好妣(女性)灵竹,然后用鸡蛋、燕麦炒面、酒等献祭,并由献祭者边诵经边向灵竹倒酒,然后才拔出灵竹,将灵竹抱回家,路上忌讳遇到人,如不得已遇到人了,须躲藏于路上方,等人走后再回家。而到家后的砍灵竹只能由守灵者来完成,制灵牌只能由毕摩来完成。在笔者关于仪式植物采集的访谈调查中得知,其他的仪式植物采集就没有对采集人的限制和采集前的专门仪式。小凉山彝族传统社会的基础是以父系血缘为核心的家支组织与制度,而祖灵就是其信仰核心。“父系家支作为诺苏传统社会的根基与核心,其背后是根深蒂固的血缘根性意识,也是使得以‘祖’为信仰核心的毕摩宗教长期延续存在的坚实基础。强大的家支意识和信念,造成了家支血缘认同超越了一切,表达在世俗的层面,是对家支组织的强烈依靠与归属,表达在宗教上,就是对祖灵的信仰与敬畏以及回归祖界的强烈愿望。”(16)张可佳:《凉山彝族传统宗教认同核心的理论分析与经验研究——基于社会认同的理论视角》,《世界宗教文化》2019年第2期。这就是在所有的仪式植物采集中,唯有采集竹子的过程有专门的仪式,以及制作灵牌时充满了神圣感的重要原因。

大多数的毕摩仪式还需用神枝搭建神位,插布神枝阵或鬼牢、鬼路。此时用得最多的是柳树枝,柳树枝分布广泛,再生能力强,易于采得,枝条柔软,易制成所需形状,当然也会用到滇青冈、铁杉之类的。下面以2018年11月19~21日宁蒗县大兴镇××村阿布××家的祭祖送灵仪式中的“哲永聂此撕”仪式(捉鬼咒鬼仪式)为例加以说明。首先,在火塘旁边毕摩坐处旁靠墙角处放一个高脚漆器木圆钵,毕摩将神枝放在内靠墙树立,法器和本次仪式的相关彝文经书也放在里面设置出神座。毕摩坐在神座的旁边,前面摆一个大圆盘,里面放草偶、荞子和柳枝去皮后砍成长约2厘米的短小木块(代表金子银子)。在火塘前方,用切成两半的白萝卜铺成两路相隔约50厘米的平行线,线长约80厘米。每一路萝卜上斜插上柳枝条以形成三角形。此外,还加上一些草。这个空间就是“鬼牢”。从鬼牢通往大门处放上一根全部去皮的柳枝(表示洁净),一根去除一半皮的柳枝(表示不洁不秽),一根没有去皮的柳枝(表示污秽)。柳枝尖朝向门外,这代表鬼桥。全家人坐在毕摩前方,面朝大门。仪式开始后,毕摩首先念经文,请各种神灵入坐神座,然后把各种不好的东西赶入鬼牢,最后把这些鬼怪赶出家门。赶鬼出门的时候,毕摩向门外抛荞子、草偶,以及代表金子银子的小木块,各种污秽就被祛除了。对植物的丰富想象及使用呈现了彝族人认为天地万物,各有其存在理由的观念,他们并不觉得任何时候都有必要把鬼怪打死,只要它们不来进入人的世界扰乱秩序并害人就可以。

再有,用带刺或者气味较重的植物驱邪、拦截堵塞鬼怪是极具普遍性的现象。毕摩仪式中就有用带刺的植物抽打鬼怪,用青蒿这类有气味的植物枝条在做仪式的人身上扫除污秽的情况。巴莫阿依也曾经注意过类似的情况:堵格病鬼仪式中的“格”是一种病鬼,主要引起皮肤疾病。彝族人认为去世的祖先也会受该鬼的纠缠而不得安宁,因此在送灵大典上做此仪式,为祖灵堵住格病鬼。这一仪式的主要特点是:用带刺的树枝、地瓜藤等做挡门,最后象征性地锁上每一道门,堵绝格鬼,以利祖灵顺利归祖地。(17)巴莫阿依:《凉山彝族的疾病信仰与仪式治疗(下)》,《宗教学研究》2003年第2期。这些都是将植物的形态特征在仪式中进行充分利用的实例。

五、讨论与结论

民族植物学家已经发现,人类社会中的语言、思想和记忆之间的相互关系在民族植物知识方面有很重要的显现。(20)J.M.Nolan,“Wild plant classification in Little Dixie:variation in a regional culture”,Ecol Anthropol,vol.6,no.1(2002),pp.69~81.世界上生物多样性高的地区与语言、文化多样性丰富的地区成密切的正相关关系。(21)Jr.Stepp,H.Castaneda,and S.Cervne,“Mountains and Biocultural Diversity”,Mt Res Dev,vol.23,no.3(2005),pp.223~227.不同的民族都拥有特定类型的民族植物学知识。这些知识可能与医疗有关,与仪式有关,与手工艺有关,也可能会在旅游开发中发挥作用,但问题在于,民族植物学知识正在流失是一个较为普遍的情况。(22)E.Georgian and E.E.Rhododendron,“Uses and Distribution of this Knowledge within Ethic Groups in Northwest Yunnan,China”,Open Journal of Social Sciences,vol.4(2016),pp.138~150.许多地方的民族植物学研究在发现土著的药用植物对于当地人的健康具有非常重要的作用的时候,也很容易发现年轻一代在传承传统植物知识方面情况堪忧。(23)Jr.Stepp,H.Castaneda and S.Cervne,“Mountains and Biocultural Diversity”,Mt Res Dev,vol.23,no.3(2005),pp.223~227.这也意味着及时开展此类研究具有重要的现实意义。不同民族的植物知识在可持续发展和生物多样性保护中将发挥越来越重要的作用。(24)A.K.Pandey and Y.C.Tripathi,“Ethnobotany and its relevance in contemporary research”,Medicinal Plants Studies,vol.5,no.3(2017),pp.123~129;A.K,Pandey and A.K.Bisaria,“Rational Utilization of important medicinal plants:A tool for conservation”,Indian Forester,vol.124,no.4(1997),pp.197~206.对少数民族关于植物的分类原则、方法,以及对植物的使用的研究是具有保护文化多样性及生物多样性之意义的。更值得重视的是,从有关民族植物的分类命名中看到植物知识体系所包含的该民族的宇宙观、生命观、疾病观等文化因素,尤其应该重视特定地区民族植物分类及使用与该民族的社会文化的密切关系。“分类的独特之处在于,其观念是根据社会所提供的模板组织起来的。”(25)[法]爱弥尔·涂尔干、马塞尔·莫斯著,汲 喆译:《原始分类》,北京:商务印书馆,2009年版,第37页。对植物进行分类和命名始于人类社会历史之初,不同的民族在其发展过程中会形成其文化中的特定符号意义。知识分类会深刻影响一个民族的社会文化型构和历史进程。小凉山彝族的双名法和非双名法都具有自身的特点,也都与当地百姓的日常生活经验相关联。

小凉山的仪式植物大多数分布较广,易于采集使用。对于某些分布较少,不易于采集的也会用相近相似的植物进行替代,替代植物在植物学分类上也大多是同科或同属植物。如毕摩所说,“适合的就是最好的”。要理解毕摩仪式中何种植物是适合的,何种植物可以在仪式中起到何种作用,以及何种植物可以替代另一种植物,这些都与对彝族语言的理解有关。此外,彝族在采集仪式植物时基本上只采集少许枝叶枝桠等,很少有砍伐整棵树木而造成生态破坏的现象,这种做法既是“以部分象征整体”,同时也是彝族在仪式植物使用过程中的生态智慧体现。

对仪式植物分类和使用予以分析的一个意义在于,更具体地对民族社会文化进行深入的理解。小凉山彝族通过参与各种毕摩仪式,加强所有参与人的仪式认同及文化认同,肯定其文化价值,使族群内部认同和整合在一定程度上得以实现。相关植物的使用价值及植物承载的社会文化价值也能在此过程中得到实现。从这个意义上说,仪式参与的集体性是有关植物的知识得以传承的一条重要路径。

致谢:本文涉及的仪式植物的彝语音译名根据宁蒗县烂泥箐乡小二地村吉克约呷毕摩提供的彝语名音译;仪式植物的彝语名及拼音由宁蒗彝族自治县民族文化研究所卢志发副研究员提供;仪式植物及拉丁学名的鉴定得到了云南大学生态与环境学院张光飞副教授的大力帮助;云南师范大学嘉日姆几教授也为本文的写作提供了许多富有建设性的意见。谨致谢意,当然文责自负。