司法证明本体论:从可视化到正当化

史 长 青

(上海大学 法学院,上海200444)

一、引言

司法证明本体论,包括“证明某事意味着什么”以及“证明何以实现”这样的本质问题,如艾伦所言,正在成为中国证据法学界研究的重点问题。[1]证明是什么,解决的是司法证明的性质问题;证明如何实现,解决的是司法证明的手段问题。但这两个问题并不能截然分开,用何种手段或路径来实现证明,很大程度上决定着证明的性质,而证明的性质在某种程度上则是对证明手段或路径的抽象和归纳。如果司法证明采用量化计算的手段,那么反映在性质上就是数学性,反之,则是非数学性。如果司法证明采用个别化进路,那么反映在性质上就是原子主义,反之,则是整体主义。如果司法证明采用科学解释的手段,那么反映在性质上就是科学性,反之,则是人文性。

司法证明性质与手段的上述争论,可以归结为一个问题,即司法证明到底要努力追求可视性还是继续保持其模糊性。对这个问题的回答,直接左右着司法证明本体论的走向。证据制度史上的法定证据制度,是人类早期对司法证明可视化的追求。通过对证据证明力事先明码标价的方法,挤压乃至排除法官在司法证明过程中的裁量空间,从而实现整个证明过程清晰可见的目标。自由心证制度的后来居上,则反映了人们对司法证明模糊性本质的接受和认同,司法证明只有依靠法官的自由裁量与模糊心证才能最大限度地实现个案正义。但是,也有另一种观点指出,在认识论层面,采纳自由心证原则是一种无奈的退缩,是一种退而求其次的选择。如果有朝一日能够针对证据证明力的大小设计出一套可靠的方案,那么,肯定会有人呼吁,将这一方案转化成具有强制性的证据法规范。[2]213这种声音表达了人们对于止步于证明黑箱的不甘,希望有朝一日设计出“更好的规则”,取代自由心证制度,回归法定证据时代。由此看来,无论是法定证据还是自由心证都无法始终占据统治地位,两者很可能呈现反复和交错的态势。[3]

如果说可视化是理想,模糊性是现状,那么在理想不能触及的当下,让证明中的模糊性变得可以接受,就是最为可行的现实选择。为了实现证明可视化,数学和人工智能依次被引入司法领域,然而争讼事件的复杂性非数学公式所能驾驭,而人工智能从对过去数据的处理到对新鲜事物的情、理、法综合判断,或者说从不及人类的模仿阶段走向超越人类的创造阶段,还有一段较长的未知之路。因此,司法证明的完全量化和可视还只能是遥不可及的理想。与此同时,经验主义在司法证明中还有很大的适用空间,经验与直觉构成的“隐性知识”仍然是事实认定过程不可或缺的组成部分,事实认定者的主观因素难以被完全剔除也是不争的事实。在证明“黑箱”难以打破的情况下,如何让司法证明中的模糊性、主观性和不确定性变得可以接受,则是一个正当化问题。从可视化转向正当化,既是现实之举,也是司法证明在当前情势下的最好出路。

二、司法证明的性质

威格摩尔认为,司法证明是“对与待证事实有关的、总体的证据事实进行的有说服力的活动”,[4]“致力于争论性说服的推理过程,心灵对着心灵,律师对着法官或者陪审员,每一方当事人都力求打动裁判庭的内心”。[5]181由此,司法证明对当事人而言旨在说服法官,对法官而言旨在形成内心确信。司法证明的过程则表现为一系列的推理,包括证据对中间性命题的推理,中间性命题对次终待证事实的推理,以及次终待证事实对最终待证事实的推理。通常,人们会被告知一个推理的结果,但推理的过程却很少公之于众。因为这些推理过程的确具有可意会不可言传的意味。长期以来,不仅司法证明过程长期处于黑箱状态,连对司法证明本身的研究也长期处于荒芜状态。①威格摩尔曾经指出,可采性原则已经隐然成为我们正式研究中的最大一块——实际上已经垄断了这些研究,而一般意义上的证明则几乎被忽略了,只是留在实务过程中去获得偶然性的、经验性的认识。参见[英]威廉·特文宁:《反思证据:开拓性论著》,吴洪淇、杜国栋译,中国人民大学出版社,2015年版,第74页。不过,自20 世纪60 年代开始,这种状况发生了巨大改变。一场关于概率的世纪之争将人们的目光从可采性规则转向了证明本身,司法证明的本体论问题随之成为证据法学的研究热点。

(一)司法证明的数学性与非数学性

马克思曾说,一门科学只有在成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。[6]然而,尽管长期以来事实裁判者主要关注“盖然性而不是确定性”,但法律人几乎未曾对所涉及的盖然性的性质有所注意。直到20 世纪中叶,人们才开始关注概率和统计方法在司法证明中的应用,而1968年人民诉科林斯(People v. Collins)一案中发生的一些基本的概率错误,则引发了一场有关概率在法庭上运用的大讨论。一开始,主要的参与者并不认同在法庭上诉诸数学论据作为一种政策具有可行性和可欲性。然而,到了20世纪70年代晚期,所有的著作开始呈现出致力于将统计学和数学性概率运用到法律当中。直至1977年,乔纳森·科恩指出,并非所有关于盖然性的推理都主要是数学性的(帕斯卡主义),有些概率判断可以客观的、非数学的(培根主义)标准来恰当地证成和批判,法律提供的就是一种非帕斯卡主义归纳推理的范例。[7]88根据科恩的观点,不精通数学的法官和普通陪审员足以胜任对争议事实的裁决之职,其依赖“日常经验”通常也是正当的。[7]337

实际上,射幸-帕斯卡式与归纳法优越论-培根式,是概率推理的两种基本模式,只是两者在逻辑上彼此有别。乔纳森·科恩解释道:帕斯卡函数在评定概率的时候,是基于“所有相关的事实都已被证据载明”这样一个假定(assumption);而培根函数在评定概率的时候,是根据“所有相关的事实都已被证据载明”的程度(extent)。[8]帕斯卡式的概率评估,抓住了可能性(chance)这个维度,而培根式的概率评估,则抓住了不确定推理的另一个维度,旨在通过将证据与争议事实相关联,来确定决策者所持有的证据的信息充分性(informative)。因此,培根式评估确定了现有证据能够涵盖待检验假设的程度。培根归纳法更青睐于个案的或个别化的证明,而不是赤裸裸的统计(naked statistics)。①所谓赤裸裸的统计,是指任何关于一类人或一类事件的信息,它们并非个别化地证明涉及任何人或事件的相关事情。当一项证据在具体案件中发挥作用,是通过将该案件归入某一类案件这种方式的时候,这样的证据便具有赤裸裸的统计性质。参见[美]亚历克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明、郑飞等译,中国人民大学出版社,2018年版,第51页。决策者通过测量证据的实然状态与它的应然状态之间的距离,来确定证据的相对强度或者说信息充分性。证据的支持强度随着该距离的减小而增加,随着该距离的增大而减少。决策者不会粗略地计算正反两方的几率,而是评估现有信息的范围。决策者不会以数字化的方式进行评估,因为这种评估太复杂,难以转化成一套可量化的基数。人们在日常生活以及在司法事实认定中使用的常识性推理,是培根主义方法的最典型例子。[9]50-51

帕斯卡主义者或称贝叶斯主义者主张,运用贝叶斯定理对事实的认定过程予以量化以解决事实盖然性问题。其核心思想是用标准的数学与概率逻辑公式对证据予以量化,通过公式演算获得事实盖然性的准确数据。并认为,所有有争议的事实问题与证明推理问题大致上都是数学性的,在裁判真伪时,采用量化的数学推理可以对证明标准与事实可能性予以科学评估。[10]6-7贝叶斯主义者通常强调贝叶斯推理在庭审压力之外的价值,以及在评估排除证据规则或者衡量某种证据之证明力方面的价值。一个基本的贝叶斯视角会追问新证据会在多大程度上改变我们对事实为真的几率的估计,而且还会告诉我们将事实为真之情况下发现证据的几率与事实为假之情况下发现证据的几率进行比较。[11]290

贝叶斯怀疑主义者则对上述主张进行了一系列反驳。其中劳伦斯·却伯的意见颇具代表性:(1)从交流角度看,只要法官和陪审员被假定为不精通数学,就应该以他们能听懂的语言对他们演说;(2)数学上的论据很容易过度诱导或引发偏见,因为看似“硬的”、量化的变量很容易驱逐“软的”、非量化的变量;(3)对某些问题进行量化,比如对无辜者定罪之风险的可接受水准,在政治上是不合适的。[7]336贝叶斯怀疑者们继续指出,在审判的整个过程中运用贝叶斯定理所做的渐进更新在计算上是如此之复杂,以至于其可能超出事实认定者的能力。此外,审判并不是以一种利用贝叶斯更新的方式来接收信息。[12]另有无数的实证研究显示,在大部分时间里,人类并没有根据贝叶斯理念来行动。一般来说,人类过于保守,无法将他们的先前评估矫正至理性决策之贝叶斯模式所要求的程度。在一种更为根本的方式上,贝叶斯模式无法把握人类决策者的决策过程。陪审员们似乎不是通过连续的更新而是通过建构能够说明证据的合理叙事来评估证据。①相关实证研究参见Nancy Pennington and Reid Hastie,“A Cognitive Theory of Juror Decision Making:The Story Model”,13 Cardozo L.Rev.519,549-50(1991);Nancy Pennington and Reid Hastie,“Explaining the Evidence:Tests of the Story Model for Juror Decision Making”,62 J. Personality an Soc. Psychol. 189,202-03(1992)。

然而,旷日持久的争论并非总是“井水不犯河水”,双方并不否认对方在某些方面的合理存在。比如,艾伦,一名主要的贝叶斯怀疑主义者,已经承认说“很有可能存在一些几乎仅仅涉及纯粹的统计证据基础的情境,在这样的情境中贝叶斯定理将是一种有用的分析工具”,而且他还承认“贝叶斯怀疑主义者并不否认贝叶斯定理被用来作为一种分析工具”。[13]科恩也承认,在法律背景中的确为帕斯卡推理预留了一定的范围,只不过这一范围无论是在理论上还是在实践中都比帕斯卡主义者所主张的要有限得多。[7]146弗里德曼,一名主要的贝叶斯狂热主义者,也承认,在那些统计证据而不是其他证据起了关键作用的案件中,“常常缺乏关键理由来对概率理论作出一个清楚的表述;事实认定者可能在很大程度上像他们处理日常生活中的普通问题那样来处理这一证据”。[11]290另有研究则显示了两者结合适用的优势互补效应,即在那些通过法庭匹配证据来补充人类叙事的案件中,有些经验证据表明,通过运用一个贝叶斯图式向裁判者显示先验概率的评估应该如何随着法庭科学证据而改变,人类决策可以获得提升,或者至少更靠近贝叶斯标准。②相关研究参见Dale A.Nance,“Naturalized Epistemology and the Critique of Evidence Theory”,87 Va.L.Rev. 1551,1610-16(2001);Dale A. Nance and Scott B. Morris,“An Empirical Assessment of Presentation Formats for Trace Evidence with a Relatively Large and Quantifiable Random Match Probability”,42 Jurimetrics J.403,437-45(2002)。

司法证明的数学性与非数学性之争,不仅是司法证明手段的选择问题,更关系到司法证明制度的未来走向。虽然两者明显存在优势互补关系,数学性进路的精确计算、量化、可视等优势,正是非数学进路的劣势所在,而非数学进路的个别化、灵活性、直觉及隐性知识的合理利用,也是数学进路仅凭公式计算无法实现的。

然而,让数学进路与非数学进路在司法证明中共存,又会产生以谁为先的问题。若以数学进路为主导,则事实裁判者仅在辅助的意义上进行直觉判断或经验推理。若以非数学进路为主导,则数学公式成为事实裁判者手中的工具,数学或统计专家只能充当法官的“奴仆”。这样一来,数学性与非数学性的高下之争,终将演变为专家与法官的权力之争。谁才是司法证明过程的主宰者,这个问题伴随着科学技术的日新月异,特别是人工智能时代的降临,变得越来越扑朔迷离。

(二)司法证明的原子主义与整体主义

司法证明过程中的证据评价与事实认定,大致遵循了两种模式。一种被称为原子主义。该理论主张,事实认定的智力过程可以分解为相互独立的各个部分。证明力取决于个别存在的单个证据、离散式的系列推论,最终的事实认定则由这些彼此分离的证明 力 以 某 种 叠 加 方 式 聚 合 而 成。[2]68-69应 当说,在英美有关证据的话语传统当中,有关司法证据的组织和评价的主流观点依然是“原子主义理论”。[7]320前文在数学性与非数学性方面存在巨大分歧的培根主义与帕斯卡主义,在这里也不谋而合地采用了原子主义进路。因为两种方法都需要将证据的独立项与某一论证中的命题视为分析的个体化单位。作为培根主义者,边沁提出的否定性推测方法包含的意思是,对个体假定对一个或多个证据项之于某一特定中间或最终待证事实的支持强度所产生的影响进行逐个审视;威格摩尔认为,以独立的个别化的方式对证据群进行分析不但是可能的而且是可欲的,这些项中的每一个都可以被表述为一个编号后的要件列表中的一个独立的命题;科恩的归纳支撑理论要求相关变量的有序排列。类似地,贝叶斯理论则倾向于为独立的概率判断的结合提供一个公式。[5]280-281

与原子主义相对立的另一种进路被称为整体主义。该理论主张,一项材料的证明力源于所有已输入信息材料之间的相互作用,单项证据自身的证明力,无法游离于证据的总体判断。因此,事实认定取决于尚未清晰表达的整体思考以及各种意志因素,而且,充分证明的标准难以用盖然性术语进行表达,反而要求助于内心信念或类似的精神状态。[2]69整体主义者一方面强调证据群的整体评价,例如,阿布·哈雷拉指出,我们应该将证据群作为一个整体、一个完全形态或布局来加以考察,并用一种与分析方法背道而驰的方式来对其整体证明力或可信性加以评估;①参见M. A. Abu Hareira,“A Holistic Approach to the Analysis and Examination of Evidence in Anglo-American Judicial Trials”,PhD thesis,University of Warwick,1984;M. A. Abu Hareira,“An Early Holistic Conception of Judicial Fact-finding”,Juridical Review,79(1986)。转引自[英]威廉·特文宁:《反思证据:开拓性论著》,吴洪淇、杜国栋译,中国人民大学出版社,2015年版,第320页。另一方面也反对对证据评估心路历程的“过分表达”(over-articulate),例如皮特·蒂勒斯认为,系统、全面地阐述我们推论所依赖的这样一种努力可能导致在事实发现的过程中产生严重的曲解,这部分(但只是部分)是因为这种系统的阐述混淆了我们评估证据的实际的复杂心理过程与应然的心理过程。我们能说出所有我们知道的,这是异想天开,那种想要说出比我们能够说出的更多话的努力很可能减少我们的知识并且降低我们运用这些知识的能力。[7]320

司法证明中的原子主义与整体主义,实际上是微观视角与宏观视角的关系。司法证明不仅需要从微观视角考察单个证据的证明价值,也要将所有证据置于经验、直觉之下进行宏观上的综合考察。正如特文宁所说的,尽管关于争议性事实问题的推理的一种合理理论需要将叙事融贯性和其他整体论理念考虑在内,但将原子论和整体论视为敌对的或者不可调和的进路则是错误的。[7]97并且,作为后发的整体主义并没有全盘否定原子主义的打算。确切地说,他们强调的是,描述、量化或分析的努力,几乎难以避免曲解和对要素的筛选,而且还存在这样一种危险,即比起“软”数据来说,容易量化的“硬”数据将受到偏爱,或者以数学术语表述的论证将具有一种比非数学论证更强的说服效果。由此,他们的关切点在于指明某些类型的分析与论证的危险与局限性,而不是全盘否定其有效性或效用。[5]282-283

(三)司法证明的科学解释与人文解释

司法证明在一定程度上遵循了科学解释的方法,①科学方法按照惯例被分解成四个基础性要素:(1)观察;(2)假设,例如,对由观察得出的发现进行科学解释;(3)在假设基础上进行预测;(4)进行实验,检验预测。对假设的系统检测,在法律当中不会清楚地拥有一个直接的类似之物。然而,看起来一个确定的相似性可能会在司法证明的诸要素和至少科学方法的前三个要素之间得以澄清。参见[以色列]多伦·梅纳什(Doron Menashe):《对事实的司法证明是一种科学的解释形式吗?一种对“临床式的”法律方法的初步研究》,杨菁译,载《法律方法》2017年第2期,第72页。而且科学解释与对事实的司法证明之间确有显著的相似性。首先,在科学和法律中,被检验的对象都是经验的现象世界。检验的目的也看起来大体相似,科学家以及法官努力求得理解经验的现实,以揭示其模型和认清因果规律。科学和法律都必须创造普遍规则,这些规则能够被视为预测或事后估计(有关事实的结论)的基础。其次,对事实的司法证明和科学解释都要运用归纳逻辑。科学上通过观察有限的实验得出理论实体的假定,如“蓝色石蕊试纸浸入酸性物质会改变颜色”。相似地,法官在评估某一事实时必定会用到个人经验和司法经验,而这些经验可以看作其归纳先前观察或经历过的相关事件而获得的普遍性规则。最后,科学解释与司法证明同样需要处理因果解释。任何单纯的统计数据收集,或者建立在随机变量基础上的推论或预测,因为不具有因果解释的维度,所以不可能作为司法证明或科学解释的基础。[14]72-75

然而,司法证明在本质上真的是一种科学解释吗?许多学者对此持否定态度。首先,司法证明追求个体性,法律上的事后评估必须集中于一个单一的、在特定的时间、地点并以一种特殊形式发生的事件,对普遍发生的事件不太关心。相反,科学解释只关注普遍性事件,对不可重复的独特事件不感兴趣。其次,司法证明中的因果关系不是必然因果关系,法官使用的是“更软性的”、建立在合理性基础上的因果关系假设,而科学假定则要求必然效果。再次,司法证明广泛适用类推,而科学解释适用枚举归纳。枚举归纳的概括通常涉及无穷多的案件,而一个类推的论证可能只处理有限的案件,由此枚举归纳推出的结论更具普遍性。而且,法律中的类推缺乏科学解释中的两项关键要素,即实验方法和系统观察。最后,法律中的发现与证明没有明显区分,单纯的发现(假设)在没有获得证明之前并无独立存在的意义和价值,发现与证明相伴而行,或者说发现是司法证明过程必不可少的一部分。相反,科学发现无论事后是否获得证明,都不影响其独立存在。换言之,科学上的发现与证明是彼此独立的两种存在。[14]75-82

由此,司法证明在本质上并非属于科学解释,两者之间存在巨大的分歧。而形成这一分歧的原因,很大程度上源于科学与法律各自的关注点和研究对象的不同。科学和科学家追求关于外部现实的知识,而法律和法学家是在创造作为一个更大社会组织及其治理结构之重要组成部分的人造制度。法庭科学完全被知识的追求所吸引;而法律和法制制度则被引向许多不同的方向,比如,证据法在求真之外,还关注成本、激励的价值、总体公平以及错误风险等。[15]434-437另应注意的是,日常生活比科学更复杂,这就是法律研究在证据领域的主要困境。假如你做了一项关于某证人是否说谎的研究,那么,何种原因会迫使你相信,这将同样适用于其他证人。相比之下,当人们做电子聚变或裂变实验时,它们的反应总是一样的。人比电子更复杂。[15]394

既然司法证明无法采用科学解释的进路,就只能从关注人自身的角度进行解释。在诸多人文解释中,历史解释与司法证明具有较多契合之处。两者都是对过去事件的认知,都需要对有关过去的某一具体结论为真进行证明,在证明过程中都会涉及推理、证据守则和证明标准等问题。然而,两者的不同也比较明显,尤其是,历史学家的任务在于对过去的事件进行选择、描述、解释和排序,[7]127因而无法避免主观评价。正如19世纪德国历史学家奥利波德·冯·兰德所主张的那样,“历史学家们几乎总是将他们自己的观点裹挟进他们的描述当中,要么是明示地进行(提出自己的历史哲学),要么是悄然地进行(通过旨在达致连贯的叙述而达致连贯性)”。[15]88另外,历史学解释旨在说明有关事件并不是偶然事件,而是鉴于某些先行条件或同时性条件而被料想到的。这种料想不是预言或占卜,而是建立在普遍规律的假定之上的科学预见。[16]这就是说,历史解释旨在发现一般规律,然后以此进行理性的、科学的预测。然而,法律的关切与此不同,它既不同于历史学研究中的科学观念,也显著不同于解释性的描述。在审判中,人们实际上总是致力于重建某一事件,其目的不是发现一般的因果规律,也不是要清楚地表达某一事件的历史解释。相反,一般性的因果规律被作为证据所援用,证明发生的某些事件。对该事件的历史解释或者任何其他解释,与其说是重建活动的结果,不如说是重构活动的“仆人”。[15]88

鉴于科学解释与历史解释皆未命中司法证明的本质,有学者在对科学、历史学、数学以及盖然性解释全盘否定之后,提出对司法证明更好的解释是最佳解释推论(inference to the best explanation,IBE)。[15]87-97所谓最佳解释推论,该术语最早由哈曼(G.Harman)于1965 年提出。这类独立的逻辑推理模式涉及推理和说明,其特别之处在于按照“最佳说明”这一目标来进行推理,或者说,推理的合理性应在于它是证据的最佳说明。在推理与说明的关系上,该理论颠覆了人们关于推理优先于说明的自然看法,认为说明优先于推理。最佳解释推论的核心观点可以概括为:说明上的考虑是推理的指导。科学家依据可得到的证据提出的假说如果为真就很好地说明了证据,即被说明的现象最终给出了相信说明正确的重要理由。[17]

最佳解释推论的过程可以表述为:如果假说H为真,那么,假说H对证据E所作出的解释的充分程度就是我们根据证据E推出假说H 是否真实的依据。[18]最佳解释推论包含两个因素:一是解释(或称叙事、故事、假说);二是证据。解释是一种主观的假设,证据则是客观的论据。解释通常存在多个,因此,最佳解释推论最终面临的是在多个解释之间进行抉择。解释与证据,两者之间是一种相互支撑、相互加强的循环证明关系。具体而言,基于现有证据,可以萌生出多种解释或故事,哪一个故事与现有证据更加契合,抑或是现有证据更有利于证成哪个故事,那么这个故事就取得了最佳地位,成为被采信的故事。不过,从叙事的角度看,故事与证据的地位并非完全平等。正如班尼特和费尔德曼的观察,庭上律师和事实裁判者在对事实的重构中,似乎把理论(甚至证据)当作故事的附庸。[7]319由此可见,最佳解释推论想要解决的问题,不是“为什么这样”,而是“为什么是这样,而不是那样”。换言之,这个推论的过程并不是在求真,而是在求哪个故事更似真。这里的评价和判断标准通常会审查故事的内部连贯性和描述的恰当性或完整性。也有学者认为,肯尼思·伯克的社会行为要素的五个因素——场景、行为、动因、动力和目的——在这种语境下提供了一个适当的标准:这个总的社会参照系将帮助我们根据这五个因素的完整性和连贯性来对它们之间的关系进行组织和评价。[19]

最佳解释推论所采用的叙事进路,被广泛认为是重要的,甚至可能是不可或缺的,除了填补缺陷、为严密的逻辑分析加以补充以及“为了理解一个案件”之外,它还作为论证的一个组成部分。但它同时也是危险的,故事之所以被接受,不一定因为它们是真实的,也有可能因为它们是耳熟能详的,或令人心安的,或令人难忘的。好的故事可能驱逐真实的故事。[7]286由此,通过最佳解释推论而选定的故事版本,并不总是可靠。而实证研究者的观察结论,也在一定程度上说明法庭上的叙事存在潜在风险。①从故事所表现的情境真实性来看,对故事建构的判断在许多重要的方面是无法验证的。裁判者通过故事中的符号之间的某些结构性关系来评判一个故事的合理性。尽管可能存在书面证据来支持故事中的大多数表征,但是故事的讲述者和诠释者对某些关键表征符号的控制总是有其边界。因此,对故事加以评判是通过结合表征符号的书面或经验性凭证与故事所展现的符号集合间的内在结构关系来展开。换句话说,我们是根据双重标准来对故事加以判断:“它是否是那样发生的?”“它能否按照那样的方式发生?”在任何一个案子中,经验性标准都无法单独提供一个完整、充足的判断,并且,在许多案件判断故事真实性的过程中,结构性特征都远不是决定性因素。参见Bennett,W.Lance&Martha Feldman,Reconstructing Reality in the Courtroom,Tavistock Publications,1981,p33。

综上,关于司法证明性质的争论,可以简化为两种进路:一种进路力求司法证明过程的可视化,例如数学主义、原子主义以及科学解释论,均试图量化司法证明过程,打破证据推理过程的黑箱。另一种进路则容许司法证明过程存在模糊地带,留给事实裁判者充分的裁量空间,例如非数学主义、整体主义以及最佳解释推论等,都将事实认定的裁量权留给法官,而不是拱手让与数理运算公式、形式逻辑抑或冷酷的科学。这两种进路各自有其合理性,前者可视为司法证明的理想状态,是一个依赖科学和技术进步的长期工程,未来充满未知和不确定性。后者则是对司法证明现实状况的描述,正如有学者所言,对事实进行法律上的发现,是一个令人困惑和迷惑的现象,发现的程序在很大程度上是隐藏在直接观察不到的地方,司法证明的生命在于逻辑和经验。[14]85

三、司法证明的可视化

司法证明的可视化进程早在边沁时代就开始了,边沁提出说服刻度表来对证明程度进行量度。之后,威格摩尔提出图示法,借助逻辑、符号与图式,对证据证明事实的推理过程进行全面而精细的说明。20 世纪60 年代在司法领域兴起的概率理论,则将司法证明可视化推向一个新高度。概率分析方法旨在通过对盖然性程度的量化,促使以往对心证形成过程所作的定性判断转向定量判断,这无疑有助于人们获得更为精确的裁判结论。[20]150而随着人工智能时代的到来,有望打破自由心证黑箱,人工智能算法相对于生物算法更具可读性与直观性。

(一)边沁的说服刻度表①该部分有关边沁说服刻度表的内容,参见[英]威廉·特文宁:《证据理论:边沁与威格摩尔》,吴洪淇等译,中国人民大学出版社,2015年版,第81-89页。

边沁虽然明确反对将数学应用于证据评估的可能性,但他却认真地提出:证明力程度和说服程度可以有效地通过数学术语加以表述,而且法官以及证人的确信程度应该被添加在一起,而不要仅仅去计算“声音的数量”。关于证人的说服强度、言词或间接证据的证明力以及对法官就某一特定事实或作为整体的案件的说服强度,这些都是程度问题。对这些程度如何加以度量和表述?边沁的解决方案是说服刻度表(The thermometer of persuasion),或称证据尺、道德刻度表。在边沁看来,通过一种合理精确的方式来对说服程度和证明力程度进行度量、表述及定级,这是有充分的现实理由的。法官需要对每一位证人就其自身证言的说服程度进行估算。在另外一些情况下,有必要知道对法官个人就某一特定事实或案件的说服程度。总之,许多情形都需要“精确的司法工具”。

边沁考察并否定了现有的表述形式。他认为日常语言的层级太少,并且太不精确,无法测算说服程度。边沁转而向数学寻求帮助。但他明确拒绝几率学说(一种先验概率理论),也未曾考虑将盖然性和证明力概念翻译成对发生频率的统计学评估,虽然边沁曾明确将表述说服程度和证明力的问题比作赌博和保险,但他只是用这一类比来寻找表现说服程度的术语而已,并没有使他的理论在现代决策论的方向上演变为主观主义概率论。最终,边沁提出自己的说服刻度表,建议将肯定性说服程度划分为0-10的刻度,同时也将否定性说服程度或不确信性划分为0-10 的刻度,而0 是指“对于待证事实是存在还是不存在完全缺乏确信”。

然后,每个证人都会被要求根据该刻度表达他关于某一特定事实的说服强度。如果证人是可信的且没有相反证据,那么,对法官的说服程度应当等于证人的说服程度。如果有几个可信的证人都针对同样的事实作证,但确信程度各不相同,那么,他们证言的说服力则会累加起来;如果其证言彼此相悖,则他们证言的说服力将会被扣除。同样,单个法官可以用这种刻度的方式累加他在大量证据上的说服程度。因此,在有多名法官合议的情况下,通过计算每个法官的说服力程度比仅仅通过表决的方式能更加精确地度量出“证言的实际强度”,因为“三位法官的确信程度之和可能少于其他两位法官之和”。这个相当突兀的结论与按重量而不按个数的原则在逻辑上是一致的,该原则不是计算证人的人数,也不是计算法官的表决,而是计算他们说服程度的总和。

综上,边沁的说服刻度表非常类似于学生成绩等级表(A+,A,A-,B+ … F)或其他在实践中广泛采用的刻度尺。这种0-10 的刻度设定只是出于方便,在表达方面通过其他非数字方式如词汇(必然的、占优势的)或字母(A,B,C)也能实现同样的效果。数字并没有什么魔力。以刻度的形式来反映说服或证明力程度,只是对证据所产生的证明结果的一种中性表达,是从外部对司法证明的精确度量,而非致力于一种主观概率理论。

(二)威格摩尔的图示法

关于证据证明事实的过程,威格摩尔借助逻辑、符号与图式进行了全面精细的揭示。威格摩尔创设图示法的目的在于,让事实裁判者在面临一堆杂乱无章的证据时能够清晰地理出其思维过程。“从根本上说,我们的目标是完成对所有的事实细节同时进行思考的逻辑(或心理)过程,以此理性地得出一个对案件事实的判断。鉴于人类大脑无法同时思考大量的事实细节,因此我们必须将那些在细节要素上相协调的想法捏合到一起,并将它们不断精简为单一的想法,直到人类的思维能够对这些精简后的单一想法赋予合理的注意力以得出对案件事实的一个惟一的最终裁断。”[21]78

图示法是一种能使分析者建构、检验和重建关于事实问题论证的技术。它要求分析者在一个论证中,清晰阐述每一步骤,把论证分解为简单命题,然后图解或图示这些命题与次终待证事实之间的全部关系。其中的逻辑是二元的:每一个相关命题都有助于支持或否定一个单一假设或结论(最终待证事实)。技术是辩证的:图示制作者的目的,应当是为支持或反对最终结论而建构最可能令人信服的论证,并使对抗性论证在一个单一聚合结构中联系起来。图示法区别于其他分析方法的两个主要产品,一个是论证中所有命题使用的关键事项表(keylist),一个是表明如何从证据数据中推断出命题的详细路径图。[22]156-157正是通过这样一个路径图,人们可以清晰地理顺证据是如何证明事实的。特文宁甚至认为,“直至今天,还没有人发展出分析证据群的,在成熟度和清晰度上足以与之匹敌的替代性方法”。[5]274

图示法尽管不能完全避免主观判断,正如威格摩尔所承认的,逻辑图式的确会反映制作者关于已知事实和待证事实间相互关系的内心信念与一般经验,[21]78但其对证明过程的客观呈现却是一项重大贡献。这种客观呈现主要从两个维度展开:从逻辑学维度看,它是对所有命题之间关系的客观反映,即“对于什么应该是——在制图者看来——数据之间的逻辑关系的一个理性重构”;从心理学维度看,它也是对图示制作者内心状态的一个忠实记录,怀疑、确信程度等都被表述在图示中,“它是一幅有关制作者确信的图表,既包括制作者对一群命题之间关系的确信,也包括制作者对他的暂时性结论的确信”。[5]200正是因为图示法所呈现内容的客观性与推理路径的可视化,使得“任何对证据的信奉或怀疑都变成可量化的逻辑路径的选择”。[23]而这也正是图示法的主要价值所在,即通过对推论的隐含步骤的仔细剖析,帮助我们辨认出逻辑跳跃和谬误,并且在一般意义上帮助我们通过训练如何将那些通常隐而不言的东西明确表述出来进而评估某一论证的强度。[5]225

威格摩尔图示法的逻辑非常简单,但对证据材料的分析、命题列表的提炼却存在相当大的困难。图示法对如何组织一组数据给予了指导,但对如何编制这些数据则未置一词。构建一个关键事项表是一项既非机械也非容易的任务,对经济的考量、对何为重要或恰当的判断以及技术性考量(比如证据排除规则)都包含在收集数据的过程之中。[5]202甚至有学者认为,图表法给证明带来了更多的认知障碍。掌握如此庞大复杂的符号系统并学会绘图制表,是一项艰苦的工作,显然需要付出比“自由心证”多得多的努力。这些努力不得不依赖持久的智力技能训练和大量的时间精力耗费。况且,其中适用符号的随意性和绘图制表的机械性也大大损害了其应用的空间,至今为止,以此方法认定事实的例子寥寥无几。[24]

威格摩尔图示法虽然遭遇实践应用上的困难与不适,但它类似于算法的特性,使其在当下以及不远的未来,必将再次展现其重要意义。图示法与算法类似,它是为解决某一充分界定的问题的一套精确的指令,能够通过图示的方式展现出来。具体而言,通过将一个复杂的规则(或数据群)分解成许多简明的组成部分,并且以一种特殊的顺序将每一个展现出来,它能使读者在一个复杂的规则丛林中找到自己的出路并且找出属于他自己具体问题的答案。因此,与算法一样,这种方法似乎为将来与新的信息技术相连接提供了可观的可能性。这在很大程度上还是一个尚待开发的领域,但看起来威格摩尔的方法相当有可能在计算机时代占据一席之地。[5]202,204

(三)概率理论及贝叶斯定理

英国物理学家、数学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦曾经指出,“这个世界真正的逻辑在于概率计算过程,即一个理性者头脑中认为概率是多大,或应该多大”。[25]161概率分析最基本的规则是从全局视角审视情境,然后定义一个包括所有可能事件的样本空间,并确定这些事件间的逻辑关系。一个关于用概率进行解释的整体感觉如下:它是基本演绎逻辑的扩展,是基于外部事件发生频率计算出的实际数字,是对头脑中的主观可信度而非外部世界的量度。心理学家认为,概率分析能够帮助我们战胜由代表性思考、可用性思考、锚定—调整以及其他偏差引起的系统性错误。[25]163-167

尽管概率与证明直到20 世纪六七十年代随着新证据法学的兴起才在证据法领域备受关注,但其实早在吉尔伯特时代,英美学者就认识到,任何事实认定本质上都不过是对盖然性的评估。只不过长期以来人们仅仅凭借常识和经验来对事实的盖然性程度作出判断。到了20世纪中叶,人们开始关注概率和统计方法在司法证明中应用的可能性。随着1970 年《证据同一认定的贝叶斯方法》一文的发表以及次年学者对数学方法的驳斥,一场围绕贝叶斯定理运用的激烈争论随即展开。[20]150

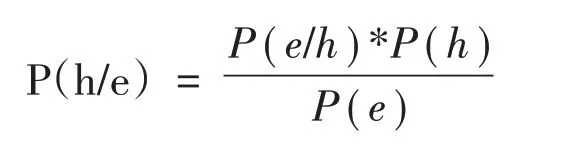

贝叶斯定理是概率理论中的一个基本知识点,是由贝叶斯爵士创造的以主观性为特征的数学概率理论,用于研究人们对于某一命题的原有信任程度及其在新证据出现后,信任程度的变化规律。原有信任程度的确立和新旧信息的更替对于信任度的影响是该理论研究的重点。[10]7贝叶斯公式表述如下:

h 表示假设,e 表示新的证据,P(h/e)表示h相对于e的后验概率,P(e/h)被称为似然性,P(h)是h 的先验概率,P(e)是e 的先验概率。P(h)到P(h/e)的转变被称为贝叶斯条件化。[26]下面是一个用来说明贝叶斯定理的假设案例:[25]184

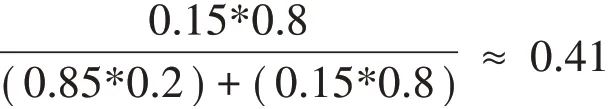

某城有两个出租车公司,根据它们各自出租车的颜色,分别命名为蓝色公司和绿色公司。在所有出租车中85%的出租车是蓝色,15%的是绿色。

一辆出租车涉嫌一桩深夜肇事逃逸案。目击者事后确信那辆车是绿色的。法庭测试了该目击者在夜间视觉条件下辨别蓝色和绿色出租车的能力,发现他在80%的次数中能够正确辨别各种颜色,但20%的次数却与另一颜色混淆。

那么,肇事车辆如目击者所言是绿色的概率是多大呢?

让我们将这些信息依据贝叶斯定理一一呈现:

P(h),即绿车撞人的先验概率为0.15;

P(e/h),即绿车撞人的似然性,或者说,绿车肇事的假设为真的情况下目击证言的可信度为0.8;

P(e),即目击证言的先验概率为0.85*0.2(如果肇事车辆为蓝车,目击证言的先验概率)+ 0.15*0.8(如果肇事车辆为绿车,目击证言的先验概率);

P(h/e),即有了目击证言的情况下绿车肇事的后验概率为:

由上面的案例看出,首先,贝叶斯定理的确能够纠正人们基于直觉判断而发生的错误。比如,在获得目击证言之后,我们的直觉判断是仅依靠目击者的可信度即获得绿车肇事的概率,即0.8,而普遍忽视目击证言出现之前的先验概率或基础概率。其次,即使仅用这个公式来组织思维而非用于计算,基于以下原因也会提升判断的准确性:(1)能够识别问题的不完全或模糊描述;(2)考虑到计算时所需要的不明显信息;(3)有动机去搜寻某些特殊信息以及去思考与假设不一致的信息(例如,假定出租车确为蓝色时目击者说“绿色”的概率;嫌犯并非凶手但DNA 检测匹配的概率)。最后,贝叶斯公式有助于培养利用图表来表征情境的习惯,从而引导信息搜索、推断和计算。[25]186-187

贝叶斯定理不仅如心理学家所言能够改变人们在日常判断中发生的错误,同样的改变也发生在司法证明领域,而这正是新证据法学派的观点,即运用贝叶斯定理对事实认定者的内心确信进行量化计算,并将待证事实的盖然性以数字的形式予以精确表达。即使是贝叶斯怀疑主义者也承认,从有助于理解人类思维是怎样理解并应对外部环境的视角,我们探索贝叶斯理论的价值在于该理论能够为我们实际操作人类思维提供一种模型或者提供一种思维应当并且能够怎样运作的描绘模型。[10]111

然而,贝叶斯怀疑主义者真正的质疑在于,贝叶斯理论是否能够准确描绘庭审中人类的推理过程,还是仅仅能够为这种描绘提供一种有价值的表述?[10]116他们对于前者的怀疑主要基于以下原因:一方面,司法证明所处的庭审环境,无法满足贝叶斯理论得以运行的基本条件。①贝叶斯理论得以运行的基本条件如下:(1)形成相互排他假设的概率空间;(2)为该空间内每一假说的概率赋值,并且它们的概率值之和=1.0;(3)在所赋值的范围内认定所有假设的赋值表示的都是该主张在逻辑上为真的可能性大小;(4)所有这些值是根据截至某一时间点的证据所作出的。参见约翰·尔曼(John Earman)在1992年的论著,转引自[美]罗纳德·J·艾伦:《理性认知证据》,栗峥、王佳译,法律出版社,2013年版,第118页。因为目前为止在法律领域内尚不明确如何为各个先验概率赋值,而且在司法背景下对各种数据间的依赖关系进行解释也是不可能的。另一方面,贝叶斯推理与庭审之间存在着严重的矛盾,因为庭审比科学实验要复杂得多,如果按照贝叶斯理论要求新的信念程度必须按照与概率公理相一致的形式进行分配,那么其结果只能是蒂分那提(de Finetti)定理中所讲的毫无趣味的主观主义。另外,在自然科学和哲学中,贝叶斯理论被看作是证成知识的手段,而不是发现知识的手段;而在司法背景下,当事人双方总是在试图证成他们的假设,而事实裁判者却总是在试图发现真相。[10]116-142当然,对贝叶斯定理在司法证明领域的有效性的怀疑本身并非目的,无论是贝叶斯狂热主义者还是贝叶斯怀疑主义者,都希望找到一条合适的进路来阐释司法证明的属性,只不过前者认为他们能够用贝叶斯理论精确量化司法证明,而后者则担忧这种对精确的追求会让人们误入歧途。

(四)人工智能算法

科学技术进入司法领域是以层级递进的方式进行的,分别是支持性技术(supportive technology)、替代性技术(replacement technology)和革命性技术(disruptive technology)。[27]支持性技术具体表现为技术为司法活动提供便利和协助。例如,当事人可以在线获得法律咨询服务。替代性技术在于通过技术运用使传统的司法活动被新的形式所替代,但司法活动的实质并未改变。例如,我国当前开展的互联网法院、微法院,就是利用互联网技术改变了以往面对面的诉讼形式,从立案、开庭到送达都是线上进行,实现了线上诉讼对线下诉讼的替代,但诉讼的根本性质与实质内容并未改变。相比之下,革命性技术则会使传统司法发生实质性改变,最典型的是人工智能技术的运用。例如,已有学者指出,在审判的多个环节引入智能机器人之后,庭审中心的内涵可能发生变化,事实调查、证据认定可能由法律机器人在庭外全部或部分完成,定罪量刑也已经由智能机器人通过大数据比对给出多个选择及过往判例的百分比。若案件涉及的科学技术知识超出法官的知识结构,智能专家系统可能说了算。法官的心证可能不再自由,法官的确信有时要基于智能机器人的确信。[28]

人工智能作为一项革命性技术,在改变传统司法性质的同时,也有望解决自由心证算法的黑箱问题。②算法并非仅局限于计算机科学领域,生命科学领域的研究表明生物本身也包含了一定的算法设计。法定证据是一种人工算法,而自由心证运用的是“生物算法”。参见周慕涵:《证明力评判方式新论——基于算法的视角》,载《法律科学》2020年第1期,第50页。正如实务界人士所指出的,“我们完全无法得知法官的所思所想,这也是一种算法黑箱,相比之下,COMPAS(一种人工智能司法辅助系统)尽管存在算法黑箱问题,但却仍能保证基本的透明度”。[29]而且,即便人工智能算法进行深入学习的过程是个黑箱,但算法的可解释性和可视化是可以用技术加以解决的,一旦法律提出了相关要求,技术界便会想方设法作出回应。[30]例如,谷歌研究团队在2018 年3 月6 日发表了一项题为“可解释性的构建模块”的研究成果,该成果解决了神经网络这种最令人难以捉摸的算法的可视化问题,谷歌将其比喻为人工神经网络的核磁共振成像(MRI)。这种可视化解释技术简化了相关信息,使算法的工作状态回到了“人类尺度”,能够被普通人看懂和理解。①Chris Olah,etc.,The Building Blocks of Interpretability,https://distill. pub/2018/building-blocks/2020.5.29访问。

人工智能技术虽有可能突破自由心证算法黑箱,但具体实施却面临巨大的技术难题。首先是数据输入难题。人工智能介入事实认定的第一步,是供给人工智能可分析的数字化信息,即将全案信息转化为数据。然而,案件事实基础是证据,证据是实体而非数据。证据形态将成为信息输入的第一障碍。计算机如何理解一张照片的含义或一段视频的内容?“一把带血的刀子”如何进入电脑,使电脑意识到这把刀子的证明信息及价值?即使智能识别技术可以对证据实体进行识别,但这仅是对形式外观的识别,并不涉及对内容的理解,它与一个人认出了张三,意义完全不同。司法证明需要的,是能够探知并理解证据内容与涵义的智能方式。此外,数据输入还会遭遇数据的结构化改造和语言识别等方面的难题。其次是如何组织数据得出结论。即使完成了数据输入,又会遇到以何种方式组织这些数据使其得出结论的难题。人脑完成因果推理的心证历程,在人工智能中还难以实现。人工智能并不依赖因果,确切地说,它无法理解因果,它的推理依靠概率。可计算是人工智能通往司法的基石,但事实与法律并不具备可计算基础。[31]119-125人工智能所遇到的计算难题,也正是贝叶斯定理在司法证明领域遭遇的困境。

人工智能涉足司法领域,不仅面临技术难题,更遭遇了伦理困境。②既然人类的科学家和国王都不能担任或代替法官,那么,智能机器即使超过科学家和国王也不能独立担任或代替法官。司法是社会争端解决的最后一道防线,司法裁决涉及人的生命、自由、财产和人格等权利,关乎人类命运,这最后一道防线还是由人类法官来把守为好,这是“政治适当性”问题的含义所在。因此,如果要给智能机器立法,“不能独立担任法官职务”可以成为一条最重要的禁止性规定。参见张保生:《人工智能法律系统:两个难题和一个悖论》,载《上海师范大学学报》2018年第6期,第38页。对于人工智能技术在司法领域的快速发展与深度入侵,有些国家已经开始采取防范行动。例如,法国立法机关于2019 年3 月23 日颁布2019-222 号法律第33条:“法官和书记处成员的身份资料不得用于评价、分析、比较或预测其实际或假定的专业做法。”该条文虽然只是禁止基于身份的定向挖掘或者法官/书记官“画像”,并没有禁止判决预测,也没有禁止裁判文书的大数据分析,[32]135然而其中隐含的担忧却昭然若揭,即技术与人类法官之间的竞争关系开始出现。也就是说,由于人工智能的裁判预测功能,使得在法官裁判之外又出现了另外一套基于技术作出的裁判。而且,随着智能技术的发展,技术开始作为法官案件质量评价的重要标准,并且由于“智能”的外衣在社会公众认知层面已经形成共识,技术话语对于案件质量的评价往往比法官乃至法院系统的自我评价更具有正当性和说服力。由此,案件评价的话语权就潜在地可能由系统内转向系统外。更进一步,随着技术对司法渗透范围的扩大,司法全过程都可能被纳入技术治理的视角之下。[32]142正是基于这种深深的伦理担忧,法国的“禁令条款”叫停了技术对司法领域的进一步入侵。

法国“禁令条款”对于司法领域中“技术热”的冷处理,也让我们清醒地看到,人工智能技术还远未发达到能够代替人的程度。法国司法系统于2017 年在雷恩和杜埃两家上诉法院进行了司法人工智能判决结果预测软件Predictice 的试点。试点结论是,软件并无显著价值,它无法判断案件中的细微差别,也无法充分考量一些案外因素。[32]138我国学者也总结了技术在司法应用中的短板:首先,司法大数据应用面临着图谱构建、情节抽取、模型构建等一系列技术难题,相关应用不仅深受案由的限制,也面临不同程度的对准确率的质疑。其次,现有司法大数据的方法论强调情节与结果之间的函数关系挖掘,它实际上将法官案件审判工作简化为相关性的挖掘,忽视了司法判决过程中对政策背景、社会关系的考量,导致分析结果的机械主义与片面主义。最后,司法大数据高度依赖用以分析的判决数量,数量不足的情况下,准确率也会相应降低。[32]144-145

即便人工智能技术的逻辑能力和计算能力已远超人类,但在其拥有心灵之前,既无法对事件和当事人状况获得感应、直觉,也无法对某一决定将会产生的社会效果进行事先评估,它在很大程度上缺乏价值考量能力,无法像人类法官那样做出裁量性决定。[33]1128即使随着情感技术的发展,AI 法官可以对人类情感作出适当回应,但终究也只是模仿人类作出反应。它可以高效准确地处理信息,但却不能理解信息背后的意义。其中的差异就如同语法与语义之间的不同。[33]1130

四、司法证明的正当化

司法证明的可视化进程取决于科学技术的革新和伦理困境的化解,而这一切都非短时间内可以解决,司法证明的模糊状态还将在很长一段时间内存在。立足当前的条件,与其畅想未来的AI 法官,不如考虑一个更为现实的问题,即模糊证明的正当化。

(一)司法证明为何需要正当化

如果司法证明揭示的是事实真相,那么真相本身就是最大的正义,不需要一个正当化的过程。如果司法证明没有能力揭示真相,更甚至,司法证明在某种程度上不以真相为目的,那么,经由这一过程而认定的事实本身不能代表正义。如果人类因为认识能力有限而不得不止于这样一个结果,那么就需要将这样一个证明过程正当化,使之能够为当事人和全社会所接受。由此,司法证明的正当化需求,不仅源于司法证明生成的不是真相而是“新”事实,而且源于认识论不足以独撑司法证明全过程,非价值论不能收场。

1.司法证明生成的是“新”事实

司法证明是一个从证据推知未知事实的过程,司法事实的认定通常是两类不同证据相互作用的结果:基础性证据和推论性证据。基础性证据包括证人、书证和物证。基础性证据仅能证实其自身存在,它不能仅凭自身证明其他任何事实。事实认定者知道W 关于E 发生的证词,以及W 与审判结果没有个人利害关系这个事实,仍然无法得出“E确定发生”这一结论。为了得出该结论,事实认定者还需要如下概括:“总的来说,没有利害关系的证人会诚实作证,因此是可信的。”其中“没有利害关系的证人通常是诚实的”这一概括,就属于推论性证据种类。[9]111-112

基础性证据总是个案具体化的,而推论性证据,也被称为二阶证据(second-order evidence)或 中 间 性 主 张(intermediate proposition)①推论性证据或者位于证据性事实与推断性事实之间,或者位于两个推断性事实之间,或者位于推断性事实和要素事实之间,因此也被称为中间性主张。参见[美]罗纳德·J·艾伦:《艾伦教授论证据法》(上),张保生等译,中国人民大学出版社,2014年版,第123页。,在性质上总是一般化的。基础性证据确定了当前案件的具体特征,它所显露的是关于单个事件的信息,而不是关于事件之常规过程的信息。推论性证据没有揭示与任何单个案件之特征相关的东西,但它指出了反复出现的规律性,这种规律性转换为概括,并通过将基础性信息转换为证据来推动推论过程向前发展。事实认定者结合基础证据和概括,并将其转化为当前案件中的事实认定的过程,就是事实生成型论证。该论证既是从基础性证据中提取出事实的唯一方法,也是从可用的概括中提取出事实的唯一方法。[9]113

上述基于事实生成型论证所认定的事实,与其说是过去发生过的事实,毋宁说是通过证据推论产生的“新”事实。既然“新”事实不等于事实真相,却要作为裁判基础,那么就极有必要建立相关规则或方法,使推理过程正当化。只有这样,败诉方才甘于接受这一“新”事实,基于这一“新”事实作出的裁判也才能够服众。

2.司法证明始于认知终于道德

证据法首先是一个认识论问题。“人类有能力认识世界”这一命题,已经成为主流证据法研究的共同理论前提。特文宁的研究表明,英美证据法传统大体上共享了一个可以被称为乐观理性主义的共同视角,即认知主义,它假定对外部世界的正当认知是可能的。这一传统的核心假设在于对事实问题的审判、裁定应该建立在证据和论证的基础上。简言之,为了更进一步的正义和/或效率目标,我们尽量在对证据进行理性评价和分析的基础上获得有关事实主张之真相的正当裁判。[7]107,121

然而,除了认识论,证据法也会涉及价值论。在证据法学的理性主义传统中,虽然对真相的追求被赋予了崇高的地位,但却不具有必然压倒一切的优先地位。[7]91又或者说,证据法并非只关心求真,它是一个同时追求许多不同利益的法律制度之不可分割的部分,这些常常具有竞争性的利益包括准确裁判、成本、社会普遍价值、整体公平以及错误风险分配等,其中既有道德使命,又有非常实际和功利的需求。[15]435-437甚至有学者指出,司法中的事实认定是实践推理(practical reasoning)的个例,这种目标导向(goaloriented)的推理活动,旨在产出所能够得到的最好的裁决,而不是为了自身目的去追求真相。[9]40还有法官给出了这样的结论:即使查清真相并达到非常高的确定性在理论上是可能的,司法制度及证据规则是否就是为了追求真相,也是值得怀疑的。在我们的司法制度中,审判活动不仅仅是要确定发生了什么。审判是承载了多项功能的实践活动。在除了发现真相之外的众多目标中,有节省资源、鼓励信任、支持独立的社会政策、便于预测与适用、提高整个法律制度的效率以及安抚纠纷各方。[34]

价值论之于司法证明的重要意义,不仅在于司法证明除了追求真相还要兼顾其他社会价值,而且在于司法证明对于真相的不可得性。如前所述,司法证明是一个生成新事实的过程,这就注定了司法证明也是一个分配错误风险的过程。那么,事实认定者应当如何区分可接受的错误风险与不可接受的错误风险呢?对于这一关键问题,认识论罢手了。认识论原则只能帮助事实认定者做出概率评估,并确定这些概率评估的相关分量。然而,认识论原则没有设置关于证据分量的最低标准,也就无法提供用以区分可接受的和不可接受的概率评估错误风险的标准。因此,将司法裁判后果附属到认识论规则上,本不是认识论的分内之事。任何司法裁决都以此种或彼种方式分配着错误风险,这里涉及的是道德和政治因素。可以说,道德和政治选择遍布司法事实认定的所有阶段。[9]158

由此可见,司法证明中的认识论与价值论是一个接力和互补的关系。证据法大致可以分为认识论和道德两个领域。认识论领域被一个宽泛的“最佳证据”原则所统摄。道德领域则由分配错误风险的规则和原则所组成,它们基于道德和经济的理由,为让诉讼中的某一方承担错误风险提供正当化理由。在这个领域中,“好与坏”的问题代替了对“发生了什么”的认识论探究。当某个关于“发生了什么”的认识论问题变得无法回答时,这一转变就出现了。在穷尽了解决相关证据或事实问题的认识论理由之后,裁判者从最佳证据原则转到错误风险分配。无法解决的证据或事实问题转换成这样一个问题:“谁应当承担潜在的错误认定风险?”这里的标准只能基于道德和政治理由(公平正义和功利等)而划定。总之,“认识论罢手处,道德接手”。[9]13-15

(二)司法证明正当化的方法

司法证明的正当化需要兼采原子主义和整体主义,既要对每一项证据进行个别化检验,也要将所有证据整合起来考察,这两种方法缺一不可。只专注个别证据的检验,就会只见树木不见森林。反之,仅做整体考量不关注个别证据,则会千里之堤溃于蚁穴。与此同时,两种进路也反映了诉讼主体间的分工合作,以当事人为主进行具体证据的个别化检验,以法官为主进行整体证据的融贯性检验。

1.最大个别化检验

从原子主义角度,所有用来推论事实成立或不成立的证据基础都应成为个别化检验的对象。这里的证据应当做宽泛解释,如艾伦教授所言,证据不仅仅限于当庭所出示的材料、品格证据和推理规则,也包括事实认定者充足的知识储备和运用它们品评当庭所示证据的充分智慧。[10]19也就是说,需要进行个别化检验的证据,既包括基础性证据,也包括推论性证据。

推论性证据不像基础性证据那样在庭审中处于显著位置,它常常作为一种隐性知识带有主观性和不确定性,它来源于社会“知识库”,但却在很大程度上取决于事实认定者的个人知识。正如边沁指出的,盖然性的评估与每个法官个人对一般性自然过程的确信密切相关。例如,边沁曾数次提及暹罗国王的故事。当荷兰人告诉暹罗国王冬天水会结冰,坚硬得如同干燥陆地一样足以承受人和货车的重量时,他们遭到了暹罗国王轻蔑的嘲笑。[5]54推论性证据虽然在很大程度上受制于事实认定者,但它却如基础性证据一样应由当事人负责提出。实际上,在一个基础性证据与待证事实之间并不存在固有的先验规则,它完全取决于具体案件中事实认定者的知识范畴和当事人提供的证据。当对某个基础性证据与待证事实是否相关存有疑问时,当事人必须清楚地表达其中间性主张(推论性证据),从而使事实认定者合理相信该基础性证据与待证事实之间是相关的。而且,法官运用自己的知识对推论性证据所做评估也不是最终的,允许当事人进一步提供证据,以弥补法官知识储备之不足,从而说服法官接受该推论性证据。[15]125

事实生成型论证包含三个要素:基础性证据,推论性证据(概括),结合基础性证据和概括推论出“新”的事实。无论是基础性证据还是概括,都具有永久不完整性,因此,事实生成型论证本质上是推测性的。[9]116如果说基于经验的概括只涉及错误风险,而事实生成型论证则蕴含认识风险。错误风险是可知的也是可控的,而认识风险则难以计算和规制。[9]118事实生成型论证的困境主要由个案证据缺失所造成。缺失的证据可能将事实认定者带往不同的方向,因此其不可得性造就了每一个别案件的信息开放性。如何克服开放性问题,或者如何设置一个信息闭合口,斯坦提出了最大个别化原则(principle of maximal individualization,PMI)。该原则包括两个要求:第一,事实认定者必须接受和考量所有与本案有关的具体个案证据。第二,除非生成事实认定的论证,以及该论证所依赖的证据,经受且通过了最大个别化检验,否则事实认定者不能做出任何不利于诉讼一方的事实认定。[9]119

在最大个别化原则框架下,最大个别化检验是一个刚性的但也是实践性的标准。这个标准要求,事实生成型论证及其背后的证据和概括,向每个关于相关性和真实性的实践性检测开放,从而使该论证的反对方能够检验其对当前案件的适用性。在“无利害关系的证人”例子中,事实认定者需要得到所有能够得到的关于证人可信性的证据,而该证人证言的反对方必须有足够的机会来对证人进行交叉询问。这些基础性要求是法律中必不可少的组成部分。在这个例子中,如果所有可用的证据和交叉询问没有揭示任何关于该证人可信性的特殊之处,那么认定者下结论说这个证人确实没有特殊之处,在认识论上就是正当的。事实认定者接下来就能够适用“无利害证人在绝大多数案件中诚实作证”这个概括。根据这个概括,事实认定者能够得出结论:这个证人向他们提供了诚实的证词。[9]120上述论证可以表述如下:无利害关系的证人(X)通常是可信的(Y),本案中的证人是无利害关系人(X1∈X),所以本案证人(X1)的证言是可信的(Y)。即,X→Y,X1∈X,X1→Y。

最大个别化检验,首先要检验推论性证据的盖然性程度。比如,“无利害关系证人通常是可信的”这一概括的盖然性程度。概括通常是一种隐性知识,这种知识由无法转换成语言形式的复杂经验和直觉构成。尽管如此,概括仍须接受正当性检验。也就是说,只有当对隐性知识不存在合理争议的时候,或者说当这个知识是被普遍接受的时候,事实认定者才被允许应用隐性知识。事实认定者对于不能明确表达的直觉和理由的运用应该最小化,而正当化要求的范围将相应地扩大。[9]46正如乔纳森·科恩所要求的,裁判者应通过接受(acceptance)机制而非信念(belief)机制来裁决事实。信念是一种被动的心智状态,是某些心理因果关系的产物。信念不过是在吸引人们、抓住人们和影响人们。人们持有信念时,可能未经反思性的认可。与此相反,接受是根据外在于事实认定者的信念系统的标准,将关于事实的命题区分为真实、虚假或可能。这一过程涉及事实认定者对证据的反思,以及对事实生成型论证的构建和批评检验。

其次要检验本案证据是否与推论性证据的前提相吻合,即“本案证人是否为无利害关系证人”。这里应当注意的是,这一检验并不要求X1=X,而是强调X1∈X。也就是说,它强调的是“这是一个关于X 的个别案件”(特殊的),而不是“X的定义”(普遍的)。这正是约翰·威兹德姆(John Wisdom)的“逐案论证”(case by case argument)概念,不强求事先界定X 的界限,只是说“这是X 的一种情形”即可。[35]这也说明个别化检验并不要求做到精确,它主要采用排除法,由对方当事人提出本案证人存在这样或那样的可疑之处,将其从X的范围中排除出去,若不能成功排除,则视为是X的一种情形。虽然并不精确,但因事先给予了对方当事人实施排除的机会,由其承担这一不精确的结果就具有了正当性。

最后是对证据内容的可信度或证明力进行检验。仍以证人为例,针对证言内容的真实性或证明力的检验,需要从抽象和具体两个层面展开。抽象层面考察的是,该证言所阐述的事实(命题)在现实生活中发生的几率,或者如边沁所言,宣誓作证的事实(命题T)与法官所理解的“既定自然过程”(the established course of nature)是否相符?如果证人阐述的事实是“X进入Y的房间”,这是一件司空见惯的事情,所以一般经验不会削弱该命题的概率。不过,如果T 是一件非常罕见之事,或这件事有悖于法官所确信的既定自然过程,那么,作为否定性间接证据的一种方式的“一般性证言”将会降低法官内心的说服程度。不信任的程度将取决于法官对其自身在自然规律(物理事实方面)上或人性(在道德非概率性方面)上所具有的知识的信心。因此,如果命题T的内容是主张X骑着扫帚飞走了,即使是边沁也会承认这与其既定自然做法如此相悖,因此,即使有再多的言词证据也无法改变其对该命题T的怀疑。[5]79

抽象层面的检验虽然会影响法官心证,但它不具有最终性。证据内容揭示的事实在现实生活中发生的概率即使很低,也不代表该事实不会发生,关键要看该具体证据能否通过个别化因果关系检验。亦即,具体证据对待证事实的证成主要源于两者之间存在的个别化因果关系。正是这种个别化因果关系使具体证据区别于纯粹的概率。例如,证言内容是“我看到张三用左手在合同上签下了自己的名字”,如果证人的诚实性得以证明,证言内容与其他证据没有矛盾,那么基本可以认定张三用左手签署合同的事实,即便现实生活中用左手签字的概率很低。反之,再高的统计概率,比如人民诉柯林斯案中专家提出的抓错人的概率为一千二百万分之一,①参见People v Collins 68 Cal. 2d. 319;438 P. 2d. 33(1968)。如果没有具体证据支撑,也不能直接用来推论待证事实。总之,事实认定者对一个概率评估的理性依赖,既取决于这个概率评估有多高,也取决于它的证据根据有多强。忽视这两个因素中的任何一个,都是不理性的。[9]98

2.融贯性检验

从整体主义角度,法官在证据的个别化检验之后,需要综合所有证据情况进行自由心证,并就事实存在与否形成内心确信。根据现代自由心证理念,所谓自由,仅仅是证明力不得由法律规则预先加以规定的自由,这一自由既不包括不受理性推理规则约束的自由,也不包括无视经验规则的自由。单纯诉诸事实裁判者的内心确信,已经不足以担保裁判不会被高级法院撤销,法官作出的有罪判决必须合乎理性。[2]214而法官在自由心证中遵循的理性规则或方法,归根结底是一种融贯性检验方法。

所谓融贯,存在诸多定义,而每个定义又都不尽完美。鉴于融贯本身存在的不精确性,只能用模糊语言予以描述,即从直觉出发,虽然一个被证成的信念集合必须是逻辑一致的,但仅仅是一致性并不能提供充分的理由来说明一个信念的证成,必须有更多的东西来提供理由,而这个更多的东西就被称为融贯。[36]149

在司法证明和事实推理的背景下,融贯之所以应该被追求,主要基于认识论上的理由。虽然目前证成的融贯论标准还不能成为一种完全充分的认识证成标准,但它并不注定是失败的,很多关于融贯论的文献都表明,融贯和“真”是正确地联系在一起的,或者说,融贯是具有“真”之导向的。①例如,邦久(Bonjour)认为,从长期来看,融贯的最佳说明加一个满足观察要求的信念系统的稳定性,就可以表明它是符合外部世界的。根据萨迦德(Thagard)的观点,当一个理论是关于证据的最佳说明,它随着时间扩展证据,以及它被关于它为什么会成功的说明所深化时,(说明性)融贯就会导致近似的“真”。其他哲学家如雷尔(Lehrer)和戴维森(Davison),则试图在融贯和“真”之间建立一种概念性的联系。根据雷尔的观点,在他的融贯论中扮演核心角色的自我信任,允许我们在融贯和“真”之间建立一种概念性的联系。而戴维森则是利用在他的解释理论中被定义的“信念”这个概念,来建立这种概念性的联系。参见薛爱昌:《叙事、融贯与真实——事实认定的整体主义模式研究》,吉林大学2016年博士论文,第155页。融贯之所以能够成为检验“真”的标准或方法,是因为探究“真”的过程中,我们唯一可以利用的一种方法就是系统化的方法,而融贯主义就是这种系统化方法的一个典型代表。对于融贯主义来说,知识并不是一种培根式的砖墙(Baconian brick wall),砖块之间相互支持,并建立在一个坚实的基础之上;而是一个蜘蛛网,在其中每一个知识项目都是一个节点,并且通过细的证据联系链与其他的项目联系在一起,就单个的知识项目来说它们是微弱的,但把所有的项目集合在一起,它们就足够形成一个强的结构。融贯论的方法主张,事实领域中的“真”,是通过最佳匹配这种方式来获得的,不需要任何确定性的基础。对于组织信息的网络方法来说,它并不试图把整个信息结构都建立在一个由基础元素形成的基础之上,它也没有必要遵循一种从基础性的元素到派生性的元素这样一种单向的证成路径,或者是从简单到复杂以及类似的这样一种路径。[37]

司法证明中的融贯性检验同时包含叙事融贯和说明性融贯,两者虽有交叉融合之处,但侧重各有不同。叙事融贯,即检验假设(故事)的合理性,可以被理解为是发现过程中的溯因推论的一个例子,它提供了一种在接受归纳的检验之前,确立初步看起来合理的假设的方法。[36]124麦考密克认为叙事融贯为未感知的事物和事件之“真”或“可能真”提供了一种检验,并且得出结论说,“这样一种检验证成了信念”。[38]其实,融贯在这里发挥的作用主要是选出一个更合理的故事,或者说,因为某个故事更融贯因而能够提升推理者对某信念为真的信心。柯南道尔笔下的福尔摩斯故事,就是叙事融贯的典型例证。

一匹价值不菲的赛马在夜里从马厩被偷走了。驯马师也死在边上。警察抓住了形迹可疑的陌生人并提出了谋杀指控。但是,福尔摩斯从目击者那里得出信息,他们夜里并没有听到狗叫。“狗没叫”和“陌生人偷走了马”并非相互矛盾的。但是,如果狗对着陌生人狂吠,基于这种常识原则,“狗没叫”和“陌生人偷马”之间就是矛盾的,除非有进一步的解释,或者对以上的常识有些例外情况。[39]

在这里出现了两个不同的故事,警察的故事是“陌生人偷走了马”,福尔摩斯的故事则是“偷马的是熟人”。两个故事相比,后者在叙事上更加融贯,因而,福尔摩斯的故事更容易受到偏爱。这里的叙事融贯很大程度上运用了最佳解释推论或者溯因推论,也就是说,命题(故事)与证据之间可以相互解释,循环论证,从而使命题的可信性得以加强。狗没有叫这一证据,能够解释熟人作案这一命题,从而使“偷马的是熟人”这一故事更可信。

说明性融贯,即命题之间、命题与证据之间、证据与证据之间能够相互说明而具有融贯性。正如巴提博斯(Thomas Bartelborth)所指出的,对于融贯来说,一致性是不足够的;避免矛盾也是不足够的;演绎性的关系也是不足够的,只有说明性的关系才是融贯概念的关键。[40]在关于说明性融贯的讨论中,萨迦德提出的说明性融贯概念无疑具有代表性。他认为,在说明性融贯中,元素是描述假设或证据的命题。通过下面这些表明说明性融贯的原则,肯定的和否定的约束得以建立:(1)对称性,(2)说明,(3)类比,(4)材料优先,(5)矛盾,(6)竞争,(7)接受。[41]萨迦德的说明性融贯理论,以及它通过计算的实现,已经被应用到科学推理、日常推理和法律推理中。在法律背景下,它已经被用来说明陪审员在一些刑事案件中的推理、从证词的推论和一个事实认定者的信念是否超越合理怀疑的判断。[42]

融贯性检验既是发现事实的方法,也是法官在自由心证过程中必须遵循的理性规则。融贯性检验虽然本身不具有精确性,但存在大致可循的方法和检验标准,法官采用该方法对全案证据和命题(故事)进行综合考察时,不再是完全的心证黑箱。其推理过程是有章可循的,甚至在很大程度上是可以描述的,从而大大提高了裁判说理的清晰度和裁判结果的可接受性。而且,法官主持下的融贯性检验,使得事实认定不单纯是双方对抗的结果,也不只是选出一个更好的故事了事,而是由裁判者以中立客观立场纵览全局后作出的审慎判断。

五、结语

关于司法证明的性质,可谓众说纷纭,但实现证明的手段无非两种,要么是看得见的手段,要么是看不见的手段。看得见的手段当然最好,所以司法证明可视化才成为人类孜孜以求的理想,但囿于技术与伦理的双重制约,可视化目标难以一蹴而就。相比之下,看不见的手段意味着司法证明将长期存在法官心证黑箱。这种模糊状态不仅在证明过程上遭人诟病,而且也难以令败诉方乃至全社会欣然接受这一结果。因此,将模糊的司法证明予以最大限度地正当化,就成为亟待解决的现实问题。从价值论角度,司法证明的正当化在很大程度上是错误风险分配的正当化。错误风险直接由当事人承担,正当化首先意味着令当事人信服;同时,个案风险分配也会触及社会公平正义观,因此,正当化也意味着被全社会普遍接受。司法证明之于当事人的正当化,由当事人凭借对具体证据的个别化检验得以完成。司法证明之于全社会的正当化,则由法官通过对所有证据的融贯性检验得以达成。依靠这两种检验方法,我们虽然不能说司法证明已经实现了正当化,毕竟检验的完成度很难达到百分之百,但至少标志着司法证明已经走上了一条有意识的正当化之路。