角色扮演技术在双相躁狂患者康复护理中的应用效果

王 菁 王群英

江西省九江市第五人民医院精神科,江西九江 332000

双相障碍是一种既有躁狂发作又有抑郁发作的心境障碍,根据其发作特点可分为躁狂发作、抑郁发作或混合发作,单相发作较常见[1]。双相躁狂是以躁狂发作为主,持续发展发作频率越快,对患者认知、社交等造成多种负面影响,降低患者生存质量。双相躁狂是一种慢性、重性精神疾病,临床治疗目标是缓解急性症状,最大限度恢复患者功能,减轻疾病对患者生存质量的影响[2-3]。常规药物治疗虽可减轻急性症状,但对患者认知、社交等功能影响较小,康复护理需求较高。角色扮演训练是团体认知干预方法中的重要内容,在改善负面情绪及认知障碍中具有较高的应用价值[4]。基于此,本研究在双相躁狂患者康复护理中采取角色扮演训练,旨在探讨其具体应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年6月~2020年6月在九江市第五人民医院住院治疗的80例双相躁狂患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组与研究组,每组各40例。对照组中,女22例,男18例;年龄21~55岁,平均(38.14±5.93)岁;病程10~38个月,平均(25.04±4.47)个月。研究组中,女21例,男19例;年龄22~54岁,平均(38.08±5.97)岁;病程10~39个月,平均(25.09±4.56)个月。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获得医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:患者符合《国际疾病分类第10版(ICD-10)》[5]双相躁狂的诊断标准;对研究涉及疗法耐受;具有初中以上文化程度;对研究知晓,签署知情同意书。排除标准:其他类型精神病者;存在语言或活动障碍者;合并其他严重疾病者;拒绝参与研究者。

1.3 方法

对照组采取常规康复护理,包括心理干预,组织患者进行唱歌、散步、健康操等活动训练,为期3周。研究组在常规康复护理的基础上采取角色扮演训练,具体措施如下。①建立康复护理团队:包括精神医生、护士长及高资历护理人员,医生负责病情评估及专业指导,护士长负责护理管理、工作安排等,护理人员主要负责执行。②训练形式:护理人员多与患者及家属沟通,了解患者既往生活、工作遇到的问题,并参考相关资料,以问题解决、社交活动、医患关系处理、残疾人生活等为主题设计情景剧,每个主题2~3个,如在社交活动中设立冲突事件剧情,医患关系中设立藏药事件剧情,残疾人生活中设立行为限制剧情等,让患者在情景剧中伴有不同类型角色,鼓励其自由发挥。③具体步骤:将患者分为4~8 人小组,护理团队先选择一个主题进行角色扮演,告知角色扮演如何进行,之后选择主题情景剧,将剧中角色介绍,设定人物特点,患者选择扮演角色,自由发挥,还可根据喜好进行角色互换,角色扮演后布置作业,根据完成情况进行点评、讨论。每周进行3次角色扮演训练,每次训练1 h,共训练3周。

1.4 观察指标及评价标准

分别在训练前和训练3周后,应用相关量表评估患者康复效果,量表核对无漏填、多选等疏漏后回收,进行数据分析,量表共发放80份,回收80份,回收率为100%。①应用躁狂状态评定量表(BRMS)[6]评估狂躁程度,共计13个项目,包括言语、动作、意念飘忽、情绪、敌意/破坏行为、言语/喧闹程度、自我评价、睡眠、接触、性兴趣、幻觉、工作、妄想,应用5级评分法(0~4分)计分,总分0~52分,总分低则躁狂程度越轻。②世界卫生组织生存质量测定量表(WHOQOL-100)[8],包括心理(20项)、精神(4项)、环境(32项)、生理(12项)、社会关系(12项)、独立性(16项)6个领域和一般健康和生活质量(4项),采用5级评分法(1~5分)计分,总分100~500分,评分高则生活质量高。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计学软件处理数据,计量资料以(±s)表示,用t检验;以率表示计数资料,用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组训练前后躁狂程度的比较

两组训练前的BRMS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组训练后的BRMS评分低于训练前,且研究组训练后的BRMS评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组训练前后躁狂程度评分的比较(分,±s)

表1 两组训练前后躁狂程度评分的比较(分,±s)

组别 训练前 训练后 t值 P值对照组(n=40)研究组(n=40)t值P值17.18±3.76 17.26±3.74 0.095 0.924 10.05±2.27 7.94±1.69 4.716 0.000 10.267 14.362 0.000 0.000

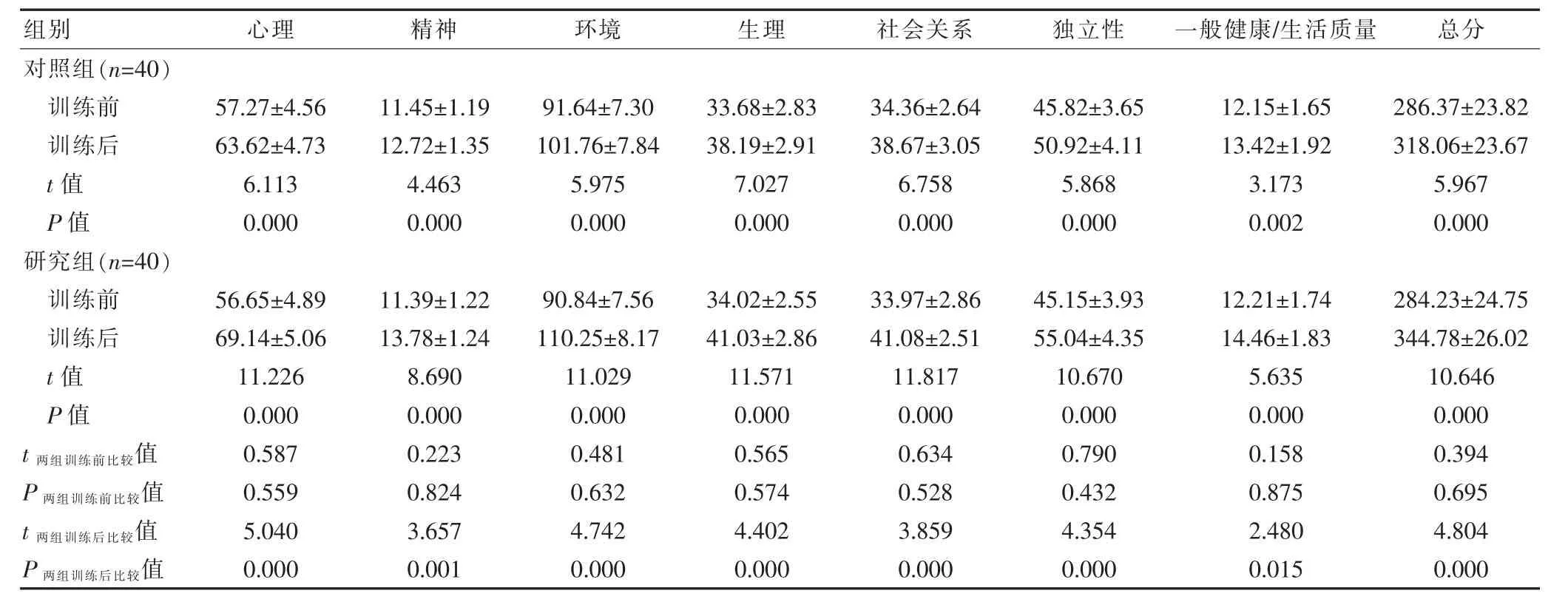

2.2 两组训练前后生存质量评分的比较

两组训练前的WHOQOL-100 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组训练后的WHOQOL-100评分高于训练前,且研究组训练后的WHOQOL-100评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表2)。

3 讨论

双相躁狂是一类重性精神疾病,患者情绪不稳定,变幻莫测,有较高的暴力风险,出现破坏或攻击行为,反复发展中会导致患者认知、社会功能不断受损,影响患者正常生活,给其家庭、社会造成较大负担[9-10]。药物治疗是精神疾病最主要治疗方式,能缓解急性症状,但双相躁狂易反复,长期药物治疗在患者心理改变及功能恢复中应用效果尚不能满足临床需求,需加强治疗期的护理干预[11]。

研究发现,双相障碍急性期及缓解期均伴有认知损害,这也是导致患者疾病复发的主要原因之一[12]。常规康复护理注重对患者心理、认知的干预,可通过医护沟通、团体娱乐活动等缓解患者狂躁症状,但缺乏针对性,对患者社交技巧等改善效果不明显,难以解决未来生活中发生的社交问题。本研究结果显示,研究组训练后的BRMS评分低于对照组,WHOQOL-100 评分高于对照组(P<0.05)。提示角色扮演训练在双相躁狂患者康复护理中有较高的应用价值。角色扮演是一种用于改善人认知、社交功能训练技术,主要通过扮演某种角色体验生活中可能出现各种困难情境,领会、了解他人内心世界,使其增加对自身冲突的理解,客观看待自身问题,理解自己反应的适当性,利于躁狂症状的减轻[13-14]。角色扮演体验中能够增加患者移情能力及应激性人际关系事件应对能力,减轻躁狂症状发作诱因,利于相关功能恢复,提升生存质量。角色扮演训练通过情境再现表现出患者对人物角色的认知及社交行为,扮演后作业及讨论可使患者认识到自身社交行为存在的问题及问题症结所在,对自身心理、感觉、行为等有新认识,逐渐掌握相应的行为技巧,促使其产生相应的认知及行为改变,避免认知、社交功能障碍对患者日常生活的影响,提升患者生存质量。郑秋梅[15]在双相障碍中设定情境进行交往训练,有效增强患者康复效果,减轻躁狂症状,改善其生存质量,结果与本研究相似,证明角色扮演训练在双相躁狂患者康复护理中的应用价值。

表2 两组训练前后生存质量评分的比较(分,±s)

表2 两组训练前后生存质量评分的比较(分,±s)

组别 心理 精神 环境 生理 社会关系 独立性 一般健康/生活质量 总分对照组(n=40)训练前训练后t值P值研究组(n=40)训练前训练后t值P值57.27±4.56 63.62±4.73 6.113 0.000 11.45±1.19 12.72±1.35 4.463 0.000 91.64±7.30 101.76±7.84 5.975 0.000 33.68±2.83 38.19±2.91 7.027 0.000 34.36±2.64 38.67±3.05 6.758 0.000 45.82±3.65 50.92±4.11 5.868 0.000 12.15±1.65 13.42±1.92 3.173 0.002 286.37±23.82 318.06±23.67 5.967 0.000 t 两组训练前比较值P 两组训练前比较值t 两组训练后比较值P 两组训练后比较值56.65±4.89 69.14±5.06 11.226 0.000 0.587 0.559 5.040 0.000 11.39±1.22 13.78±1.24 8.690 0.000 0.223 0.824 3.657 0.001 90.84±7.56 110.25±8.17 11.029 0.000 0.481 0.632 4.742 0.000 34.02±2.55 41.03±2.86 11.571 0.000 0.565 0.574 4.402 0.000 33.97±2.86 41.08±2.51 11.817 0.000 0.634 0.528 3.859 0.000 45.15±3.93 55.04±4.35 10.670 0.000 0.790 0.432 4.354 0.000 12.21±1.74 14.46±1.83 5.635 0.000 0.158 0.875 2.480 0.015 284.23±24.75 344.78±26.02 10.646 0.000 0.394 0.695 4.804 0.000

综上所述,双相躁狂患者康复护理采用角色扮演训练效果确切,能有效减轻躁狂程度,提升患者生存质量,利于患者融入社会,提升社会功能。