过程论视角下的大学国际化评价的核心指标建构研究

孙 珂,沈伟其

(宁波诺丁汉大学1.中外合作大学研究中心;2.校长办公室,浙江 宁波 315100)

大学国际化是当今高等教育界的重要议题,然而究竟什么是大学国际化却是众说纷纭。通过综述相关的研究文献,人们对大学国际化主要有以下五种理解:第一是过程论,认为大学国际化是把国际性因素与大学的教学、科研和社会服务等主要功能相结合的过程,这个过程是在不断发展的;第二是活动论,认为大学国际化主要是指大学的各种国际交流合作活动,包括课程的国际化、与培训和研究有关的学者与学生的国际流动、国际技术援助和合作计划等;[1]第三是策略论,认为大学国际化是大学为面对全球化的挑战寻求自身发展所采取的策略和措施;第四是精神气质论,认为大学国际化就是要使大学具备国际精神,包括“明确的赞同、积极的态度、全球的意识、超越本土的发展方向”等;第五是结果论,认为大学国际化就是“国际化了的大学”,它具备先进、开放和充满活力的教育模式,[2]代表着现代高等教育发展的理想结果。这些关于大学国际化的理论各有侧重,都是从不同角度对大学国际化的本质的揭示。然而对于一所在国际层面谋求发展的大学来说,想要更好地发展就必须从过程的角度来理解大学的国际化,从而更加准确地定位自身在国际化进程中所处的位置,并为自己谋划适宜的发展道路。本文拟从过程论的角度来理解大学国际化的内涵和基本维度,并在此基础上构建大学国际化的评价指标,以为大学的国际化发展提供借鉴。

一、大学国际化的内涵与核心评价指标

设计大学国际化评价的指标体系主要需要考虑两个问题,第一是大学国际化的内涵,对内涵的认识不同会影响评价指标设计的基本理念;第二是大学国际化的评价维度,这是在理念已经确定的基础上对大学的结构做进一步划分,从而为核心评价指标的开发搭建起可操作性的框架。

目前,从过程论视角出发的针对大学国际化的论述较多,如国际大学协会(International Association of University,简称 IAU)认为大学国际化是 “把跨国界和跨文化的观点和氛围与大学的教学、科研和社会服务等主要功能相结合的过程”[3]。20世纪90年代初,加拿大学者奈特将大学国际化界定为 “将国际或跨文化的层面融入高等教育机构教学、研究以及服务的功能的过程”[4]。中国学者陈学飞认为,大学国际化就是“把国际主义和跨文化交流整合进高等教育教学、科研和服务的过程”[5]。OECD教育制度管理研究项目中提出的大学国际化概念是“将一种国际的、多元文化的维度一体化到制度的教学、研究和服务功能中去的过程”[6]。可见,上述定义都将大学国际化看成是将某些因素整合到大学的教学、科研和社会服务三大功能中去的过程,而关于这些需要被整合的因素则有多种说法,如“跨国界和跨文化的观点和氛围”、“国际或跨文化的层面”、“国际主义和跨文化交流”、“国际的、多元文化的维度”等。总的来说,上述各种说法可以被概括为“国际性”,而大学国际化就是要让大学的教学、科研和社会服务等领域的各个环节都逐渐具备这种属性。

具体来说,国际性又可以分解为三种特性:第一,共享性。依据《现代汉语词典》的解释,“国际”是指“国与国之间,世界各国之间”[7](P329),因此国际化就意味着一个国家的大学要将其疆界从本国之内拓展到国与国之间,从而与其他国家共享资源。第二,交流性。如果将“国际”理解为国家之间,那么“国际性”就可以视为“国家间性”,所强调的应该是各国之间的平等交往,双向或多向交流。第三,通用性。一所大学要与其他国家的大学进行深入地交流和对话就要先让它们寻找到共同的基点,从一个相同的概念出发展示自己的不同认识和做法,否则只是毫无意义的自说自话。这种对共同基点的寻求即是作为国际性表现形式之一的通用性,它要求大学在各个方面都能够具有与国际标准的接合点,从而使大学具备在较高水平上与国外大学对话的能力。

由于大学的国际化是一个过程,因此国际性与大学各方面的结合也应该有一个过程,而不能短时间达到最理想的状态。如在共享性上,一所大学与国际高等教育的资源共享初期在程度和范围上可能存在着局限性,但随着国际化进程的推进,共享的内容会越来越丰富,品质也会逐渐提高。为此,本文将大学国际化过程划分为三个阶段:第一是“内化”阶段,主要是将国外大学的先进经验内化到本国的大学之中,教育因素的流动方向以“进口”为主;第二是“互化”阶段,在该阶段,大学一方面引进国外大学的先进经验为我所用,另一方面还能够创新已有的教育实践,并将创新成果反过来推向国际,这时教育因素的流动方向转变为“互动”状态;第三是“外化”阶段,在该阶段大学一方面保持与国外大学的互动,另一方面由于本身的实力很强,其对国外大学具有广泛而深远的影响力,教育因素的流动方向以“出口”为主。本文在设计大学国际化阶段的评判指标时主要借鉴世界一流大学的经验。根据世界贸易组织(WTO)制定的服务贸易总协定(GATS),高等教育不仅是在一国内部制造和消费的服务和商品,同时也可以在国际上进行贸易,从而使高等教育的本质天然具备了国际化的属性。从这个角度讲,一所世界一流大学也必然是一所具有全球竞争力和较高国际化水平的大学,实践也证明当今的世界一流大学大都将培养全球公民、全球领袖作为其重要任务,将引领世界高等教育作为其重要发展目标。鉴于此,一所大学的国际化程度将不仅能够用来判断学校国际化方面工作的优劣,还可以作为区分不同大学办学水平的主要标志之一,因此设计大学国际化的相关指标时以世界一流大学的相关数据作为标杆是具有一定意义的。

如果说对大学国际化过程的划分为核心评价指标的开发树立了时间轴,那么对大学系统进行功能划分则可以为核心评价指标的开发树立空间轴。所谓系统即由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。一个系统内部又可以划分为若干子系统,而划分的维度不同又可以使基于不同维度划分的子系统具有不同的边界,从而表现出不同的功能。大学的国际化就是要将国际性渗透到大学工作的各个环节中去。因此,如果将大学视为一个系统,采用多个维度对大学系统进行划分,可以更好地分解大学的工作,使人们清晰地了解国际性在大学工作不同环节中的表现,从而采取最适宜的指标对其进行评价。

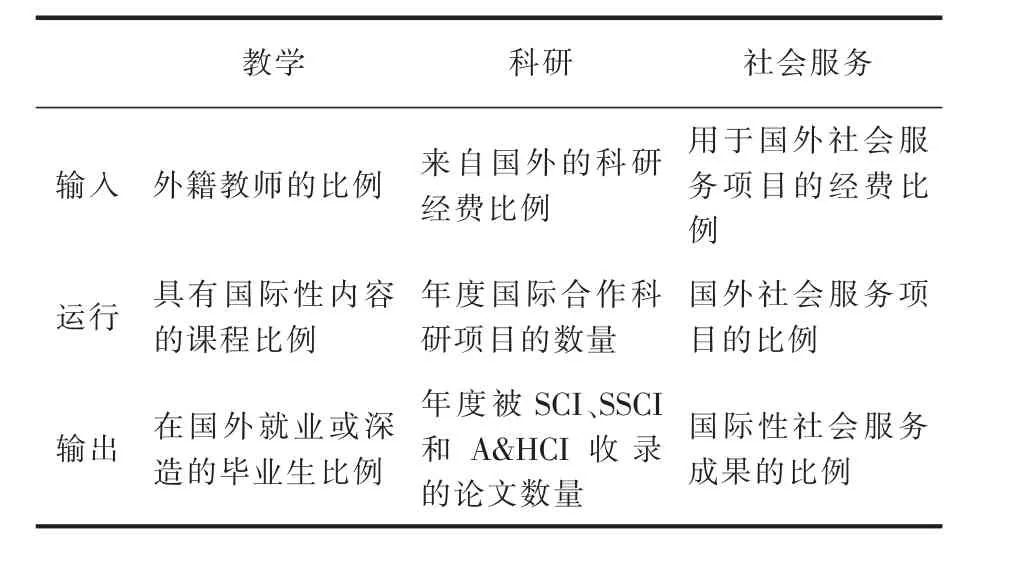

总的来说,设计大学国际化的评价指标需要基于两个维度:第一,横向维度。横向维度主要是从功能的角度把大学系统横向划分为教学、科研和社会服务三个子系统,然后再论述国际化要求这三个子系统发生怎样的变化,具备怎样的属性。虽然教学、科研和社会服务这三大功能之间存在着千丝万缕的联系,但总的来说它们是并列的关系,国际性在它们每一种功能发挥过程中的表现也会有所不同,因此这是从横向的角度设计的一个大学国际化评价维度。第二,纵向维度。就上述教学、科研和社会服务三个子系统来说,每个子系统要发挥自己的功能都需要不断与外界进行物质、能量和信息的交换,从而使系统在纵向上表现出“输入”、“运行”和“输出”三个阶段,即各子系统要发挥功能就必须从外界获取资源,然后以一定的方式组织和整合这些资源,最后将整合的结果输出系统之外,从而实现子系统的功能。对于大学国际化来说,该过程就是将国际性因素整合到教学、科研和社会服务这三个子系统纵向运动的每一个环节中去,因此要将这种纵向维度作为大学国际化的另一个评价维度。根据纵横两个维度,大学系统可以划分为9个方面,然后通过每个方面在“共享性”、“交流性”和“通用性”上的具体表现提炼出评价其国际化程度的核心指标,以对该方面国际化的典型问题进行揭示,详见表1。

表1 大学国际化评价的核心指标

二、大学国际化评价教学核心指标的测量

大学教学在纵向维度上可以划分为输入、运行和输出三个环节,在每个环节可以提炼出一个核心评价指标作为评价大学国际化程度的关键指标。另外由于大学国际化可以视为一个过程,因此所提炼出的指标还需要放在动态的过程中去考量。具体来说,大学在教学方面的国际化核心评价指标内容如下:

第一,教学输入指标为外籍教师的比例。

在教学领域,教育资源包括很多方面,如教育理念、师资、生源、教学设施和图书资料等,其中最重要的资源是师资。赵萱综述了国内外相关组织和学者关于大学国际化评价指标的研究,在所有指标中出现频率排在第一位的是 “课程教学”,排在第二位的是“教师情况”,[8]实际上反映了教师资源是大学国际化过程中教学输入环节最关键的一种资源。在已有的大学国际化评价指标体系中,与师资有关的指标主要包括 “外籍教师的比例”、“讲授国际课程的师资的情况”、“为国际团体讲课的师资的情况”等,其中“外籍教师的比例”这一项出现的频率最高,因此在这里仅以此作为衡量教学输入环节国际化状况的核心指标。

如果用“外籍教师的比例”来衡量一所大学在教学输入环节中的国际化程度,那么具有不同国际化水平的大学在“外籍教师的比例”方面应该是存在差距的。就当今世界上的一流大学来说,它们在这方面应该已处于“互化”或“外化”阶段,因此可参考其校内 “外籍教师的比例”来确定评价标准。笔者从2013-2014年《泰晤士报高等教育副刊》评出的前40所大学中随机抽取出10所大学,将其作为世界一流大学的样本进行分析。在这10所大学中,外籍教师比例最低的为东京大学(5%)[9],最高的为耶鲁大学(56%)[10], 其平均比例为35%。由于东京大学本身也属于世界一流大学,因此可将其外籍教师比例(5%)作为一所大学在该指标上达到 “互化”阶段的最低标准,低于5%的可认定为“内化”阶段,介于5%到35%之间的认定为“互化”阶段,高于35%的认定为“外化”阶段,以此来判断大学在教学输入指标上的国际化程度。

第二,教学运行指标为具有国际性内容的课程比例。

大学教学的国际化除了要体现在教学资源上,更重要的是要体现在教学运行过程中。由于“课程教学”是已有的大学国际化评价指标体系中最经常出现的指标,而且“课程教学”也是教学运行过程涉及到的重要内容,因此在构建大学国际化的教学运行指标时也可将目光投向课程教学环节。在已有的大学国际化评价指标体系中,与课程教学有关的指标主要包括 “具有国际性内容的课程比例”、“院校与国外院校合作授予的学位比例”、“为外国学生设计的课程数量”、“采用国外原版教材的课程比例”、“国际先进的教学方法使用情况”、“教学内容与国际接轨的情况”等,其中“具有国际性内容的课程比例”一项出现的频率最高,因此可将此项指标作为衡量教学运行环节国际化状况的核心指标。

在具体运用该指标时,需再次借鉴世界一流大学在国际性课程开设方面的情况,具体方法是从2013-2014年《泰晤士报高等教育副刊》评出的前40所大学中随机抽取出10所大学统计其国际性课程的信息,以这些大学各个专业的课程为基本单位,凡是该专业的课程中涉及外国文化与社会、国际性问题和外语等方面的内容就认定其包含国际性内容。在这10所大学中,具有国际性内容的课程比例最低的是西北大学[11]和佐治亚理工学院[12](20%),比例最高的是芝加哥大学(66%)[13],其平均比例是 40%。这些大学作为世界一流大学,在教学运行环节的国际化水平上应已处于“互化”阶段或“外化”阶段,因此将比例最低的西北大学的数值(20%)作为一所大学在该指标上进入“互化”阶段的最低标准,低于20%则认定为“内化”阶段,20%到40%之间的认定为“互化”阶段,高于40%的认定为“外化”阶段。在这里,课程中包含外语内容和以外语作为教学语言两种情况要进行区别。由于近年来世界各地出现了很多跨境大学,在中国主要以中外合作大学的形式出现,这些大学往往以外语作为教学语言,因此如果其授课的语言是外语就认为其课程包含了国际性内容,则这类大学在教学运行环节的国际化程度甚至要超越所有世界一流大学了,但这并不意味着这类大学已经发展到了“外化”阶段。因此大学专业课程中所包含的外语内容仅指以外语作为学习对象的内容,而不是指以外语作为教学语言的内容。

第三,教学输出指标为在国外就业或深造的毕业生比例。

从教育服务贸易的角度来看,参与全球流动的不仅是教育物资,还包括教育产品。教育的根本目的是培养人才,因此学生是教育输出的产品,学生掌握国际性知识、能力、价值观等素质的状况是判断教学输出环节国际化程度的重要标准。然而,学生所具备的素质是内隐性的,需要通过外显性指标来测量。确定这些外显性的指标需要考察国际社会相关组织对学生这种产品的认可程度,而这又可以通过一所大学在国外就业或深造的毕业生的比例表现出来。

根据从2013-2014年《泰晤士报高等教育副刊》的大学排名中的前100名大学中抽取的10所大学的统计数据,这些大学中在国外就业或深造的毕业生比例最低的是匹兹堡大学(3%)[14],比例最高的是多伦多大学 (43%)[15],其平均比例为15%。根据这些数据可将大学在国外就业或深造的毕业生比例低于3%的设定为“内化”阶段,处于3%到15%之间的设定为 “互化”阶段,16%到50%之间的设定为“外化”阶段。在这里,“外化”阶段的评定标准需设置一个上限(50%),这是因为一所大学培养的人才固然要服务于国际社会,但同时也要服务于本国社会,如果所培养的毕业生全部出国工作了便会出现人才外流的隐忧,因此大学在国外工作或深造的毕业生比例应保持在一个合理的限度内,而不是越高越好。

三、大学国际化评价科研核心指标的测量

与大学教学的国际化评价一样,大学科研的国际化评价在纵向维度上也可以划分为输入、运行和输出三个环节,要将每个环节中最能反映大学国际化程度的指标提取出来,作为国际化评价的核心指标。与大学教学国际化以相关种类的人力资源作为输入输出指标不同,大学科研国际化以相关种类的物质资源作为输入输出指标,它们与科研运行指标一起,也要根据大学国际化阶段的不同确定不同的测量标准。具体来说,大学在科研方面的国际化核心评价指标内容如下:

第一,科研输入指标为来自国外的科研经费比例。

与教学输入环节类似,大学国际化在科研输入环节也需要强调对全球科研资源的吸纳和利用。在已有的大学国际化评价指标体系中,与科研资源有关的指标主要包括 “用于国际性研究的经费比例”、“来自国外的科研经费比例”、“参与涉外科研合作的人数”等,其中出现频率最高的是“来自国外的科研经费比例”一项,因此可将该指标作为衡量科研输入环节国际化状况的核心指标。

判断大学在该项指标上的国际化发展阶段可参考世界一流大学的相关数据,具体方法是从2013-2014年《泰晤士报高等教育副刊》的大学排名中的前100名大学中随机抽取了若干大学,统计其来自国外的科研经费占大学总科研经费的比例。在这些大学中,国外科研经费比例最低的是韩国首尔国立大学(0.2%)[16],比例最高的是帝国理工学院(20%)[17],其平均比例为 10%。根据这一数据,笔者将大学来自国外的科研经费比例低于0.2%的设定为“内化”阶段,0.2%到10%之间的设定为“互化”阶段,高于10%的设定为“外化”阶段。总的来说,上述排名世界前列的大学在国外科研经费比例方面都不算太高,最高的也未超过50%,这可能是因为这些世界一流大学大多处于发达国家,本身经济实力雄厚,不需要过多国外资源的支持。但从大学国际化这个角度来看,吸纳更多来自国外的科研经费不但意味着对全球资源的有效利用,同时也意味着本国科研实力被全球社会的高度认可,因此对于致力于提高国际化水平的大学来说,还是需要努力提高在这一指标上的比例的。

第二,科研运行指标为年度国际合作科研项目的数量。

科研运行过程的国际化主要强调的是人们在科研工作中的跨国合作程度。在已有的大学国际化评价指标体系中,与科研运行环节相关的指标主要包括“国际合作科研项目的数量”、“学校召开国际会议的数量”、“学校教师参与国际性学术会议的数量”等,其中出现频率最高的是“国际合作科研项目的数量”一项,因此可将该指标作为衡量科研运行环节国际化状况的核心指标。

陈昌贵等学者曾根据2006年上海交通大学的世界大学学术排行榜,抽取了6所进入世界前500名的中国大学进行了统计。这些大学在2006年的国际合作科研项目数量上的平均值为73,标准差是53.8,[18]因此根据标准差计算,这些大学在该年的国际合作科研项目数量大多数会落在19到127这个区间。对于中国大学来说,排名世界前500名的大学应该属于中国的一流大学,但是总的来说,中国的一流大学和世界的一流大学还存在着一定的差距,因此不能够确定中国一流大学和世界一流大学一样在国际化方面已经处于 “外化”阶段,但至少可以说这些大学已处于“互化”阶段。因此借鉴中国一流大学在国际合作科研项目上的数据,可将大学在年度国际合作科研项目数量上低于19的设定为“内化”阶段,数量在19到127之间的设定为“互化”阶段,高于127的设定为“外化”阶段,以此来判断大学在国际科研合作方面的发展程度。

第三,科研输出指标为年度被SCI、SSCI和A&HCI收录的论文数量。

科研输出环节的国际化主要考察科研成果被国际社会认可的程度。笔者统计了已有的大学国际化评价指标体系中科研输出环节的相关指标,主要包括 “学校在国际科学文献中发表文章的数量”、“论文得到最广泛引用的各领域研究者的数量”、“社会科学、艺术、人文科学论文引用指数”、“获得国际科研奖的数量”等,其中“学校在国际科学文献中发表文章的数量”出现的频率最高,可见该项指标最能反映一所大学科研成果被国际社会认可的程度。在当今国际学术界的相关引文数据库中,影响力最大的主要是SCI、SSCI和A&HCI这三个数据库,因此笔者将大学每年在这三个数据库中发表文章的数量作为衡量大学科研输出环节国际化状况的核心指标。

翁丽霞等学者曾对中美研究型大学在上述三个数据库中发表文章的数量进行了比较。所抽取的大学分别是中国的17所研究型大学和美国的20所研究型大学。根据上海交通大学2006年的世界大学学术排行榜,中国的这17所大学有6所排名在151到500之间,其余11所则没有排入;美国的这20所大学则全部排入了前100名,可见中美两国的这两组大学在科研实力上是存在一定差距的。根据翁丽霞等人的统计,中国的这17所大学在2008年被SCI、SSCI和A&HCI收录论文的总平均数为1654篇,美国的这20所大学被这些数据库收录论文的总平均数为5672篇。[19]由于中美两组大学在总体科研实力上存在差异,中国的大学在科研国际化方面可能处于“内化”或“互化”阶段,美国的大学则可能已处于“互化”或“外化”阶段,因此上文中中美大学的这两个平均数可以作为判断科研输出环节国际化程度的标准。鉴于此,笔者将大学年度被上述三个数据库收录论文数量低于1654篇的设定为 “内化”阶段,在1654篇到5672篇之间的为 “互化”阶段,高于5672篇的为“外化”阶段,大学可根据自己在发表论文方面的情况判断自己在科研输出指标上的国际化状况。

四、大学国际化评价社会服务核心指标的测量

与大学教学和科研方面的国际化类似,大学社会服务的国际化评价在纵向维度上也可以划分为输入、运行和输出三个环节,需要在每个环节中寻找最具代表性的指标作为核心评价指标。然而与教学和科研不同的是,大学的社会服务活动种类多样,情况复杂,有些服务项目并不能直接产生经济效益,而是会产生隐性的、难以量化的社会效益,因此在众多指标中只能选择那些显性的、容易量化的指标作为核心评价指标。具体来说,大学在社会服务方面的国际化核心评价指标内容如下:

第一,社会服务输入指标为用于国外社会服务项目的经费比例。

社会服务也是大学的基本功能之一,其国际化程度也关系到大学国际化的整体程度。高校由于具有丰富的教育和学术资源,可通过为学校外部的组织和人员提供知识、人力、物资等资源来帮助其解决相关问题的方式来发挥社会服务的功能。对于国际化程度不高的大学来说,其所提供的社会服务主要针对国内社会,而对于国际化程度较高的大学来说,其所提供的社会服务则可以突破国界限制,扩展到国际社会,从而使大学不仅能够影响本国社会的发展,还能够对于国际社会的发展产生重要影响力。衡量大学社会服务国际化的程度首先要用其输入资源的国际化程度来考察,在这里可将用于国外社会服务项目的经费比例作为衡量社会服务输入环节国际化状况的核心指标。在判断标准方面,笔者借鉴科研输入指标上的相关数字,将大学用于国外社会服务项目的经费比例低于0.2%的设定为“内化”阶段,在0.2%到10%之间的设定为“互化”阶段,高于10%的设定为“外化”阶段。在用于社会服务的经费方面对涉外项目倾斜程度越高,说明大学在社会服务输入环节的国际化程度越高。

第二,社会服务运行指标为国外社会服务项目的比例。

社会服务运行指标主要考察大学在社会服务的过程中所针对的服务对象的国际性。如果大学的社会服务活动并不局限在国内,而是广泛涉及国外的各种组织和个人,则说明该校在社会服务方面的国际化程度较高,因此在这里将大学国外社会服务项目占全部社会服务项目的比例作为衡量社会服务运行环节国际化状况的核心指标。

由于世界一流大学在社会服务方面也普遍具有较高的国际化水平,因此其涉外社会服务项目也是很多的。如麻省理工学院的国外社会服务项目占到了其社会服务项目总数的65%,其目的地包括美洲、非洲、亚洲和欧洲的多个国家,[20]充分体现了国际化“外化”阶段的特点。由于大学在社会服务国际化的“外化”阶段需要实现与国内外多样化组织和个人的充分互动,因此其国外社会服务项目数占总项目数的比例至少要达到50%,但又不可过高,因为如果一所大学的社会服务活动全部针对国外,则必然会严重忽视本国社会的发展,因此可将大学的国外社会服务项目比例低于25%的设定为“内化”阶段,在25%到50%之间的设定为“互化”阶段,在50%到65%之间的设定为“外化”阶段。由于目前所掌握的数据的限制,其他世界一流大学也可能会具有更高的国外社会服务项目比例,65%的上限可能有需要进一步调整的空间。

第三,社会服务输出指标为国际性社会服务成果的比例。

社会服务输出指标主要考察社会服务的成果。社会服务成果是否具有国际性可以体现在物质和非物质两个方面,前者主要指能够产生直接经济效益的成果,如与海外相关组织签署的技术转让协议、依托大学的创新成果成立的海外企业、申报和转让的海外专利等;后者主要指不能产生直接经济效益的成果,如通过服务提高了服务对象的国际意识、国际知识和国际能力等。就这两类国际性社会服务成果来说,物质性的社会服务成果更容易量化和测量,因此在这里将物质性的国际性社会服务成果的比例作为衡量社会服务输出环节国际化状况的核心指标。

世界一流大学在推出能产生经济效益的社会服务成果方面具有较高的国际性。如约翰·霍普金斯大学2013年申报专利所支付的专利费有53%来源于国外,包括欧洲、日本、加拿大、中国和澳大利亚等国家和地区,[21]可见这些专利满足了国外相关企业和组织的发展需要,取得了一定的经济效益,因此将大学的国际性社会服务成果比例低于20%的设定为“内化”阶段,在20%到40%之间的设定为“互化”阶段,在40%到53%之间的设定为“外化”阶段。由于大学所提供的社会服务既要针对国外又要针对国内,因此这里依然为“外化”阶段相关数字的比例设定了一个上限,以保证大学在国际化过程中相关活动范围的合理性。

五、结语

本文将大学国际化看作一个过程,也就是将各种国际性因素与大学各个子系统的结合看作一个逐步深化的过程,因此在构建了评价大学国际化的核心指标之后,要判断大学在每一个指标上发展到了什么程度还要为指标设定评判标准,以确定大学在该指标上的国际化已达到了哪一阶段。这一工作的完成需要对大学国际化过程进行阶段划分。虽然各国的不同大学在国际化过程中可能会经历不同的路径,但当今世界一流大学的国际化过程依然可资借鉴。通过借鉴世界一流大学在国际化发展过程不同时期的不同表现,可将其大学国际化过程划分为“内化”、“互化”、“外化”三个阶段,并依此来设计大学国际化评价9个核心指标的测量标准。测量标准的设计主要是基于已有的关于大学国际化评价指标体系的研究,并参考了现有的世界一流大学在各个环节的国际化状况。在实践中,由于不同大学所处的具体环境和发展状况的不同,评价一所大学的国际化程度除了要考察上述9个核心指标外,还要综合考虑其他较为复杂的因素。另外,一所大学在其国际化各个指标上的发展也不一定是同步的,在有的指标上可能已经处于“外化”阶段了,但在有的指标上可能仅仅处于“互化”或“内化”阶段。以宁波诺丁汉大学为例,该校是我国的第一所中外合作大学,是一种新兴的特殊类型的高等教育机构。该校全面引进英国诺丁汉大学的优质教育资源,按照英方的标准面向全球招聘教师,现在学校的学术教师大部分是外籍教师,其在全部学术教师中的比例已经超过了世界一流大学的最高比例,已经达到了“外化”阶段。但是,该校作为一所年轻的大学,在总体实力上与世界一流大学还存在着很大差距,如其在科研输出环节,在国际权威数据库中发表论文的数量还远未达到“外化”阶段的标准,其为了实现国际化的目标还有较长的路要走。总而言之,大学国际化就是要借助别国的资源和经验促进自身的发展,并最终使这种发展获得国际社会的认可,使自身具有世界影响力。然而,为了达到这个目的而应如何使用这些资源和经验则没有统一的模式,需要发挥教育工作者的想象力和创造力,开辟一条独具特色的国际化发展之路。