环境规制对城市雾霾污染的空间影响研究

——基于中国262个城市的经验证据

文泽宙,熊 磊

(1.湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201;2.重庆理工大学 财会研究与开发中心,重庆 400054)

近来年,随着我国工业化和城市化进程的快速推进,城市大气污染特别是雾霾污染问题日趋恶化,而且覆盖范围仍有不断扩张之势。2018年全国338个地级及以上城市中,城市环境空气质量超标比重为64.2%,平均超标天数达20.7%,其中首要污染物为PM2.5和PM10等①数据来源于2018年《中国生态环境状况公报》。。一部名为《穹顶之下》的纪录片更是将“雾霾”一词带进了寻常百姓家,也让公众逐渐了解到雾霾污染给人们身心健康带来的损害,打破“雾霾锁城”的困境成为新时代人们最为迫切的期许。与所有环境污染类似,雾霾污染同样具有典型的负外部性,市场机制在治霾问题上存在失灵,因此需要政府强有力的规制政策予以干预[1]。随着我国一系列雾霾治理相关手段和政策的运用和实施,雾霾污染情况已有所好转,但由于雾霾污染的空间溢出效应、各地区各自为战等问题的存在,使得多地出现雾霾反扑或PM2.5反弹的现象,要想从根本上治理雾霾污染仍任重道远。2018年习近平在全国生态环境保护大会上明确要求:“要以空气质量明显改善为刚性需求,强化联防联控,基本消除重污染天气,还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”。可见,理清环境规制对城市雾霾污染的异质性空间影响,对于科学制定和实施行之有效的环境规制政策,彻底打赢蓝天保卫战,进而统筹推进我国生态文明建设和经济高质量发展具有重大理论和现实意义。

雾霾最早爆发于英美等工业化国家,是由于PM等细颗粒物在空中集聚导致大气消光强度增加和能见度降低的一种污染现象[2]。随着全球各国对雾霾污染危害性认识的加深,关于雾霾污染的相关研究如雨后春笋般涌现。对于雾霾污染成分的研究,学术界普遍认同PM2.5是其最主要组成部分,但受制于PM2.5数据的缺乏,使用该数据在全国中小尺度区域展开探讨的研究成果还十分有限[3]。学者们关注的焦点是PM10、总悬浮颗粒物(TSP)、空气质量指数(AQI)等相对容易获得的大气污染物[4-6]。文献研究表明:雾霾污染会影响居民健康[7]、降低政府公信力[8]、削弱城市吸引力[9]等。陈诗一等[10]也指出雾霾污染严重阻碍了中国经济高质量发展,可见雾霾污染已成为新时代一个重大的民生问题。与此同时,学者们针对雾霾污染的成因进行了积极探索,如李宾等[11]以湘潭市城区为例分析了交通拥堵对雾霾的影响,得出交通拥堵造成汽车尾气排放增加进而加大了雾霾污染的结论。邵帅等[12]在研究城市化与雾霾污染的关系时发现两者呈现显著的正相关性,即城市化加剧了雾霾污染。东童童等[13]在运用中国省级面板数据进行研究后指出,工业劳动与资本集聚是造成我国雾霾污染程度加重的重要推手。

为了应对日益严重的雾霾污染问题,学者们从不同视角探讨了环境规制对雾霾污染的影响情况。刘晨跃等[14]从中介效应入手,研究发现环境规制通过直接和间接双重路径共同作用于雾霾治理。王书斌等[15]基于企业投资偏好视角,运用门槛回归模型验证了不同环境规制对雾霾脱钩的影响效应,发现环境行政管制和环境污染监管比环境经济规制对雾霾脱钩效应更好。黄寿峰[16]从影子经济视角,运用动态半参数分析方法实证研究环境规制对雾霾污染的影响,发现环境规制并未有效直接抑制雾霾污染,而且其间接作用反而会通过非正式部门恶化环境。此外,吕守军等[17]通过构建地方政府环境规制决策模型进行研究,结果表明即使有政府制度安排,地方利益集团的博弈均衡仍会偏离社会福利最大化目标,从而导致PM2.5治理困局。

学者们关于环境规制与雾霾污染的研究已取得丰富成果,但现有研究多是集中于全国整体或省级数据的分析,来自地级及以上城市的经验证据较少,且基本未考虑环境规制的跨区域影响。此外,虽有Cole等[1,18]个别学者考虑了异质性环境规制作用于雾霾污染的效应,但将环境规制区分为正式和非正式2个方面以探讨其对雾霾污染影响的文献仍十分缺乏。有鉴于此,本研究在充分考虑环境规制的空间溢出效应和雾霾污染的空间流动性基础上,选择中国城市这一雾霾污染“重灾区”作为研究对象,运用空间计量方法试图分别从正式、非正式环境规制2个角度揭示雾霾污染减排效果,以期为多种环境规制工具的优化组合、各地区雾霾污染联防联控机制的合理制定提供一定依据。

1 研究设计与数据说明

1.1 双变量LISA模型

为考察空间中不同地理属性观测值之间的相关关系,需要运用探索性空间数据分析方法(ESDA),其旨在通过测度莫兰指数(Moran’s I)从数学上解析地理学第一定律,即空间上任何要素均存在相关性,距离近的要素比距离远的要素相关性更高。而传统单变量莫兰指数主要反映的是空间中同一地理属性观测值之间的相关关系[19],聚焦本研究所考察主题,通过对传统单变量莫兰指数进行改造,构造双变量莫兰指数,这样既能弥补不同地理属性观测值之间关系的割裂,同时更能达到研究目标。

双变量全局空间自相关(bivariate global moran’s I)的表达式为:

双变量局部空间自相关(bivariate local moran’s I)的表达式为:

式中:xi、yj分别代表城市i、j的地理属性观测值,x为(正式或非正式)环境规制,y为雾霾污染;这里wij代表邻接权重矩阵,即城市i和j不相邻或者为同一地区时wij=0,城市i和j相邻时wij=1;n代表样本城市总数;S2代表样本方差分别代表城市i属性A与城市j属性B观测值的方差标准化值。

1.2 空间杜宾模型

对于空间问题的研究需要构建反映空间因素的空间计量模型。本研究在空间杜宾模型的基础上,通过模型的识别选择最优形式,进而检验正式、非正式环境规制对雾霾污染的空间影响。空间杜宾模型的具体表达形式为:

式中:Xit和Yit分别代表t时期第i个城市的解释变量与被解释变量观测值;Kit、Kjt分别代表t时期第i和j个城市的控制变量观测值;ρ表示被解释变量的空间自回归系数;wij同样选用邻接权重矩阵;α、β、γ、η为待估参数向量;μi为空间效应;νt为时间效应;εit为干扰项。

1.3 变量选取及数据来源

除了前文所阐述的以雾霾污染作为被解释变量、正式或非正式环境规制作为解释变量,还引入其他可能对雾霾污染产生一定干扰作用的因素作为控制变量,并与解释变量和被解释变量一起纳入到回归分析当中。各变量的具体说明如下:

F1=-0.018X1+0.298X2-0.259X3-0.271X4-0.087X5+0.249X6-0.049X7+0.139X8-0.009X9+0.054X10+0.113X11

被解释变量:由于PM2.5被认为是雾霾元凶,因此选用PM2.5来近似衡量城市雾霾污染程度。囿于我国从2012年开始空气质量监测才正式进入“PM2.5时代”,且仅有部分城市有PM2.5统计数据[20],导致直接运用国内统计数据难以达到研究目标。因此,借鉴已有相关文献对该数据的处理方法,使用ArcGIS软件对哥伦比亚大学社会经济数据和应用中心(SEDAC)公布的全球PM2.5卫星监测栅格数据进行解析①当前哥伦比亚大学社会经济数据和应用中心(SEDAC)公布的最新PM2.5数据仅到2016年。,从而可得到样本期内中国城市年均PM2.5浓度具体值。

解释变量:根据环境规制行为主体的不同,将环境规制细分为正式环境规制(FER)和非正式环境规制(IFER),力求揭示差异化环境规制手段对城市雾霾污染的空间影响。其中,正式环境规制的主体是政府和环保部门等官方组织,其主要借助强制性的法律法规等手段勒令或倒逼企业进行雾霾污染等环境治理,由于环境治理程度与绿化覆盖率存在高度正相关性,故借鉴邝嫦娥等[21]的做法,使用市辖区建成区绿化覆盖率作为正式环境规制的替代变量;非正式环境规制的主体则是公众和环保NGO等民间组织或团体,其主要通过举报、信访或舆论监督等途径达到保护环境之目的。已有文献表明:环境规制强度会随着居民收入水平的变化而改变[22],因为居民收入的提高会改善生活条件,使得其逐渐由物质追求转向精神追求和对美好生活环境的需求,居民保护环境的积极性更加高涨,故选用城镇居民人均可支配收入来衡量非正式环境规制。

控制变量:参照已有学者的研究成果,从雾霾污染源和雾霾治理积极性2个方面选取对雾霾污染具有重要影响的控制变量[23-24]。这里所讨论的雾霾污染源主要是人为污染源,包括产生工业废气的工业污染源、产生汽车尾气的交通运输污染源以及产生工地扬尘等的其他污染源。首先,工业污染源的形成与外商投资(FI)和产业结构(IS)密切相关,因为外商投资的质量、结构以及环境准入门槛不尽相同,会对当地雾霾污染产生不同程度的影响[25],即可能会因为引进外资而增加(或减少)地方工业污染源,进而加剧(或缓解)城市雾霾污染。而产业结构的高级化和合理化调整也会直接改变工业污染源的结构和布局,导致雾霾污染总体排放量发生变化[26],分别以GDP中实际使用外商投资总额占比、第三产业增加值占比来衡量外商投资和产业结构;其次,交通运输污染源是雾霾的主要来源之一,交通条件(TC)的不断改善导致公共和私人交通工具从而交通运输污染源显著增加,促使雾霾污染物排放激增,选取公路里程数表征交通条件;最后,房产建设(HC)过程中产生的工地扬尘也是雾霾污染的一大来源,以全市房地产开发投资完成额作为房产建设的替代变量。另一方面,雾霾治理的积极性与受教育水平(EL)有较大联系,因为教育水平的高低在一定程度上影响着公众和企业对待环境保护的重视程度,同样对雾霾污染起作用,这里选用每万人在校大学生人数作为教育水平的衡量指标。

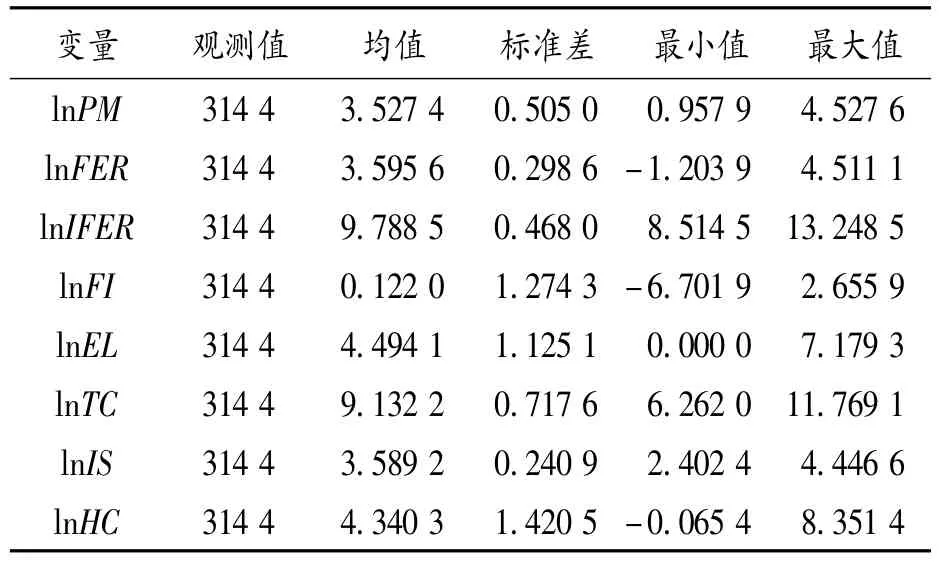

鉴于数据的连续性和可获得性,本研究样本时序为2005—2016年,涵盖中国262个城市12年的面板数据。除前文已作说明的中国城市年均PM2.5浓度具体值,其他数据主要源自历年的《中国城市统计年鉴》和《中国区域统计年鉴》,部分缺失数据采用线性插值法估算而得,同时所有变量均作了对数化处理,以减轻极端观测值对模型估计所带来的影响。表1显示了相关变量的描述性统计结果。

表1 相关变量的描述性统计

2 实证结果分析

2.1 空间自相关分析

在研究环境规制对城市雾霾污染的空间影响之前,需要先对其空间相关性是否显著存在进行检验,因此下面借助Geoda软件中的单变量和双变量LISA模块进行空间自相关分析。

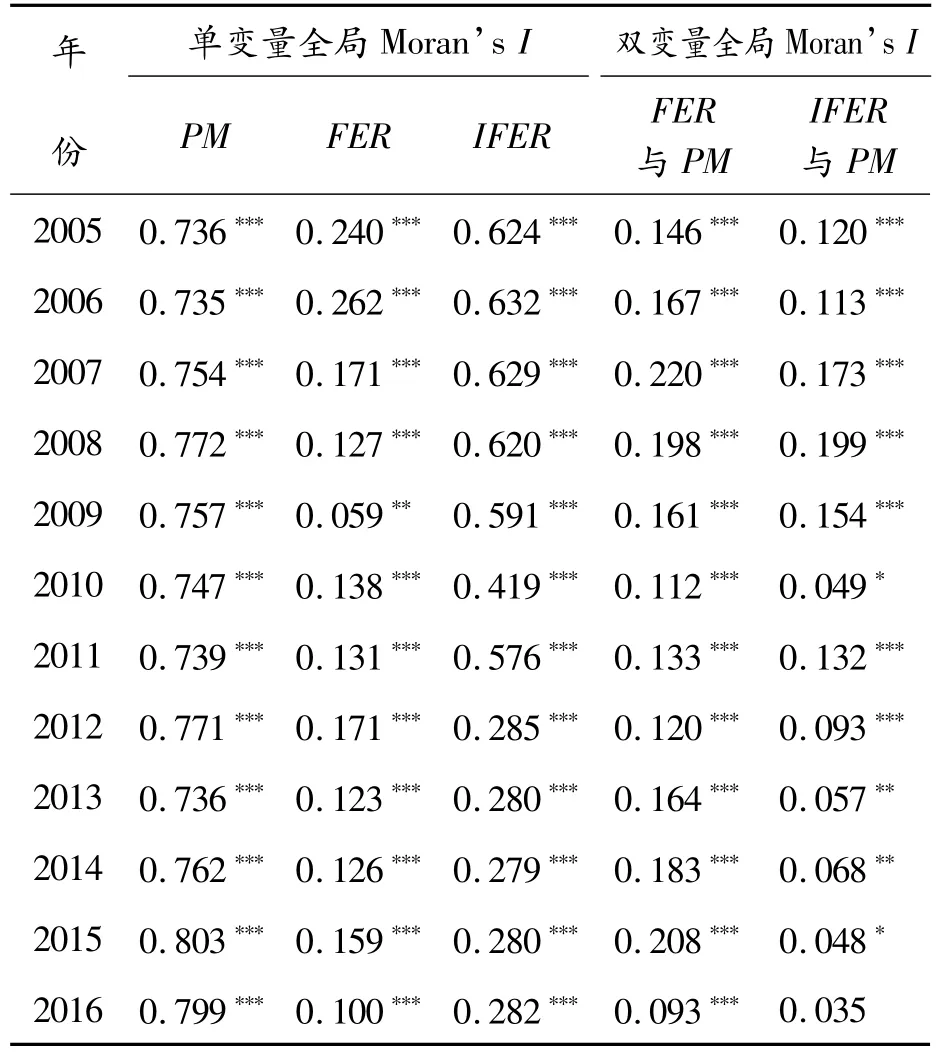

表2分别给出了2005—2016年城市环境规制与雾霾污染的全局空间自相关检验下单变量和双变量全局Moran’s I统计值。单变量全局Moran’s I值显示,样本期内城市雾霾污染、正式环境规制和非正式环境规制的Moran’s I值均至少在5%水平上显著为正,且雾霾污染的Moran’s I值(均值为0.759)最高,非正式环境规制的Moran’s I值(均值为0.458)次之,正式环境规制的Moran’s I值(均值为0.151)最低,这表明三者在空间分布上并非处于随机状态,而是表现出显著的空间正相关性,但相关程度存在一定差异。由于雾霾污染的跨区域流动性比环境规制更强,故更容易发生空间聚集效应,使得雾霾污染物呈块状分布,空间自相关性自然更为明显。进一步分析双变量全局Moran’s I值,发现样本期内“正式环境规制—雾霾污染”的Moran’s I值通过了1%的显著性水平检验,“非正式环境规制—雾霾污染”的Moran’s I值除了2016年未通过显著性检验以外其他年份至少在10%水平下显著,且绝大多数时期“正式环境规制—雾霾污染”的Moran’s I值大于“非正式环境规制—雾霾污染”的Moran’s I值,这说明在空间上262个城市间正式、非正式环境规制与雾霾污染的地理分布存在正向依赖关系。总的来看,无论是正式、非正式环境规制和雾霾污染的单变量全局自相关检验,还是环境规制与雾霾污染之间的双变量全局自相关检验,都印证了地理学第一定律的正确性,反映出不同区域间各要素均存在空间关联,因此环境规制与雾霾污染的空间关联属性必须纳入到后续的回归分析之中。

表2 环境规制与雾霾污染的单变量和双变量全局Moran’s I统计值

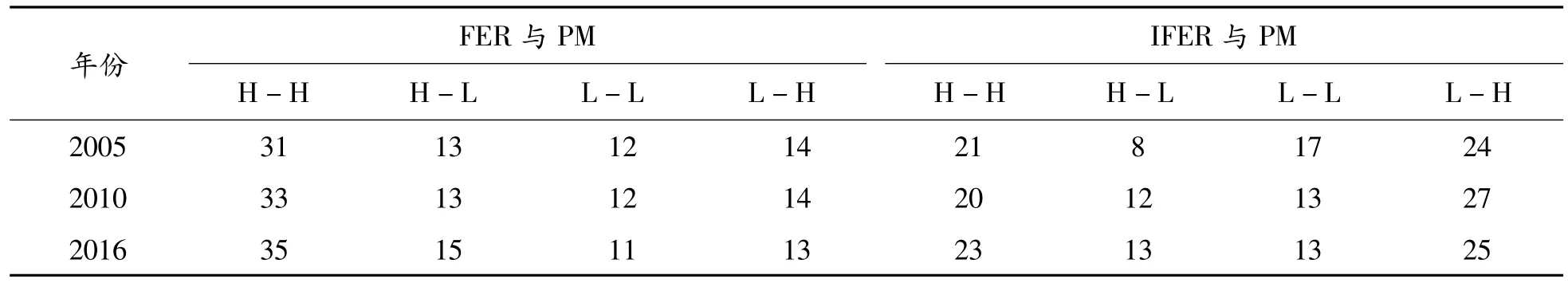

双变量全局自相关检验可能隐藏了局部个体中也许存在的“非典型”特征,即与全局自相关检验不一致的情况,故为了进一步显示正式(非正式)环境规制与雾霾污染局部个体的空间集聚和分异特征,对其双变量局部自相关进行检验。表3列举了2005、2010和2016年3个观测时点上,5%显著性水平下环境规制和雾霾污染的双变量LISA聚类结果。

从表3可知:环境规制与城市雾霾污染的聚类类型以H-H(集聚区)和L-L(萧条区)为主①,虽然部分城市无显著的空间相关性,但在整体上呈现出空间正相关关系,验证了前文得到的全局自相关检验的结论。从3个观测时点来看,显著区域正式环境规制与雾霾污染的H-H、H-L(孤岛区)型城市数量有所增加,L-L、L-H(空心区)型城市数量有所减少,但由于H-H型城市数量远高于其他聚类类型城市数量,使得H-H和L-L型的正相关城市数量之和始终占据主导,即表现出显著的空间正相关性;而显著区域非正式环境规制与雾霾污染的H-H型城市数量虽然也有些许上涨,但是L-L型城市数量下降较多,且H-L和L-H型的负相关城市数量不断上升,从2005年的正相关城市数量占主导到2010、2016年负相关城市数量实现反超,这也进一步说明了为什么全局自相关检验中2010、2016年的Moran’s I值虽然为正但并不是非常显著。

2.2 空间杜宾模型估计分析

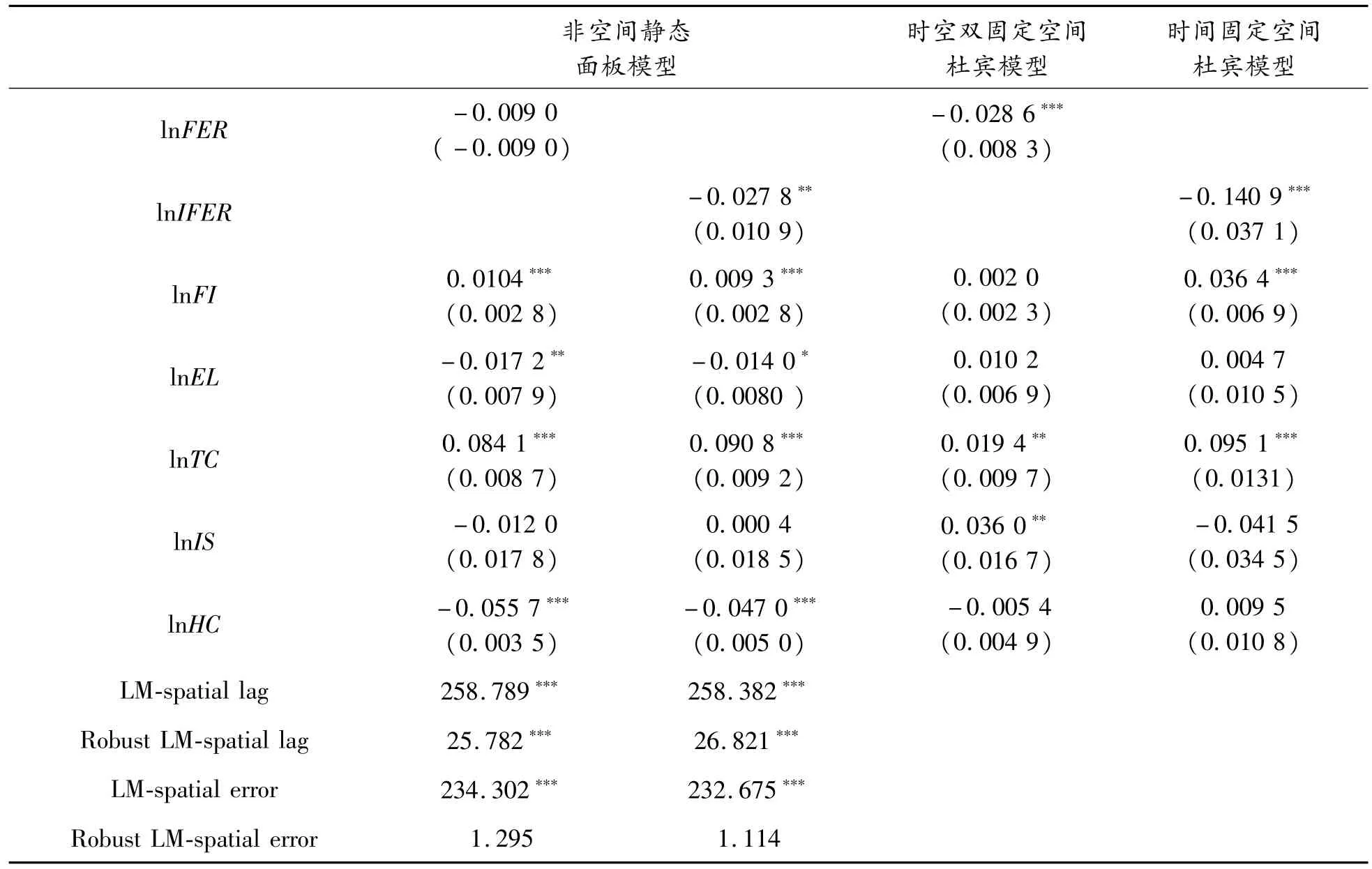

通过对正式、非正式环境规制与雾霾污染的全局以及局部空间自相关分析,可以基本认定正式、非正式环境规制对雾霾污染确实存在空间影响。关于具体影响效应如何、正式和非正式环境规制对雾霾污染的空间影响是否存在差异等问题,下面通过STATA软件和空间计量方法对式(3)所构建的空间杜宾模型进行回归分析。环境规制对雾霾污染空间影响的相关模型估计结果如表4所示。

表3 环境规制和雾霾污染的双变量LISA聚类结果

表4 模型估计结果

续表(表4)

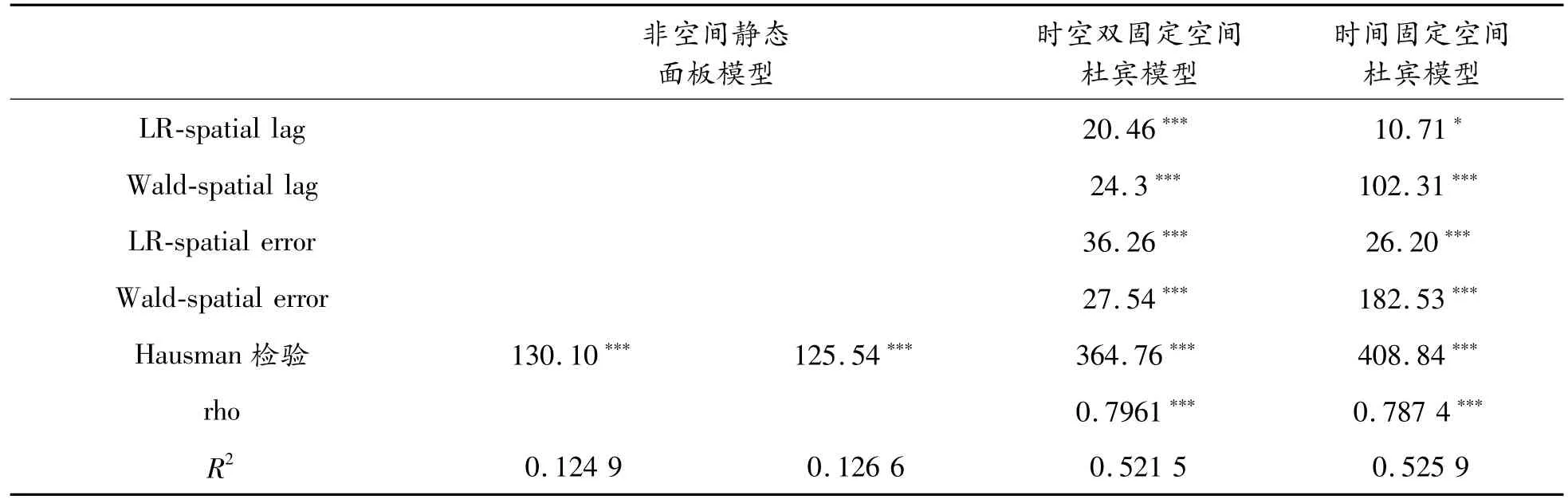

在回归之前需要先对模型进行初步识别。从表4中非空间静态面板模型的拉格朗日乘数(LM)和稳健的拉格朗日乘数(robust LM)结果可以看出:正式和非正式环境规制空间滞后的LM、robust LM和空间误差的LM统计量均通过了1%显著性水平,而两者空间误差的robust LM检验均未通过显著性检验,表明正式和非正式环境规制对雾霾污染都存在显著的空间影响效应,但是空间滞后模型要优于空间误差模型。进一步通过LR和Wald检验结果可知,空间杜宾模型同时优于空间滞后和空间误差模型。因此,后续基于空间杜宾模型分析环境规制对雾霾污染的空间影响。与此同时,还选用非空间静态面板模型与空间杜宾模型进行对比分析。根据Hausman统计量可以确定非空间静态面板模型和空间杜宾模型选用固定效应较为适宜,再结合空间杜宾模型的时间效应、空间效应的LR统计量(限于篇幅,未详细列出),最终正式环境规制选择时空双固定效应空间杜宾模型、非正式环境规制选择时间固定效应空间杜宾模型进行实证分析。

从不考虑空间效应的非空间静态面板模型估计结果来看,正式、非正式环境规制均对雾霾污染产生负向影响,环境规制每提升1%,雾霾污染至少降低0.01%,但正式环境规制作用不显著,非正式环境规制则通过了5%的显著性水平检验。总的来看,环境规制政策的制定和实施抑制了雾霾污染的增加,但正式、非正式环境规制效用大小的不协调也反映出当前异质性环境规制工具组合还有一定的优化空间,合理搭配使用不同环境规制工具,对于有效治霾可以起到事半功倍的效果。

从考虑空间效应的空间杜宾模型估计结果来看,正式、非正式环境规制的估计系数分别为-0.028 6和-0.140 9,且均在1%水平上显著,意味着正式、非正式环境规制确实会显著改善环境雾霾污染程度。与非空间静态面板模型估计结果比较可以发现:通过把空间因素纳入到回归分析当中,将提高环境规制的显著性,这里既包括环境规制估计系数显著性的增加(系数从不显著或一般显著变为非常显著),也包括环境规制估计系数绝对值的增加(系数绝对值分别增加0.019 6和0.113 1)。同时在考虑空间因素之后,回归模型的拟合优度明显增强,进一步说明运用空间计量模型进行回归分析是合理且必要的。这是因为正式、非正式环境规制存在空间溢出效应,一个地区实施环境规制在改善本地区雾霾污染情况的同时也会对邻近地区产生反馈效应,即在一定程度上减少了其对邻近地区的雾霾溢出,同样邻近地区环境规制的实施也有利于减轻本地区雾霾污染程度,正是这种环境规制空间溢出效应的存在导致了“1+1>2”的治霾效果,即环境规制的实际治霾效用要远大于仅考虑本地区环境规制作用的情况。此外,无论是非空间静态面板模型还是空间杜宾模型中,非正式环境规制系数的绝对值要大于正式环境规制系数,一个可能的原因是因为正式环境规制政策存在时滞性,使得其从制定到实施需要花费相当长的时间,等到政策真正实施之际雾霾污染情况可能已经发生变化,事先设计的正式环境规制也就不再适宜,降低了环境规制的时效性。表4还给出了空间杜宾模型估计的滞后项空间系数,正式与非正式环境规制的rho值均显著为正,表明在大气循环作用下,城市雾霾污染在空间上呈现正相关态势。从最一般层面来说,邻近地区雾霾污染浓度每提高1%,将引起本地区雾霾污染浓度至少显著提高0.787 4%,显现出“局部俱乐部”现象,这与前文的分析基本一致。

从控制变量来看,当前的外商直接投资和交通条件会显著提高雾霾污染程度,这是因为各地政府为了提高本地经济绩效通常会加大招商引资力度,而对于外商投资的质量没有很好的甄别,这就使得一些高排放、高污染企业有机会转移到环境规制强度较低的地区,自然也就造成该地雾霾污染加重,使经济绩效在短期内得到改善而环境绩效却遭受了长期的毁灭性打击。交通条件的改善诱发了汽车购买量的激增,从而间接加剧了大气污染中雾霾污染物的含量。产业结构系数仅在正式环境规制占主导时显著促进了雾霾污染程度,正如祝丽云等[26]的研究指出,我国效率低但占比却相当高的低端服务业严重加剧了雾霾污染程度。教育水平、房产建设的估计系数并未通过显著性检验,说明当前教育对于雾霾等环境保护方面的宣传尚不充分,跟其他因素相比,房产建设也并未达到显著扩大雾霾污染的程度。此外,比较非空间静态面板模型与空间杜宾模型的结果可知:控制变量在纳入空间因素后影响大小、方向、显著程度等发生了一系列变化,且由于后者拟合效果更好,这既说明了使用空间计量方法的合理性和常规面板模型的不再适用,同时也说明在各城市联系日益紧密、城市间空间效应日趋明显的今天,任何因素仅考虑本地的影响是远远不够的,还要考虑其他城市因素对本地的影响,否则政策的实施将难以达到预计效果。

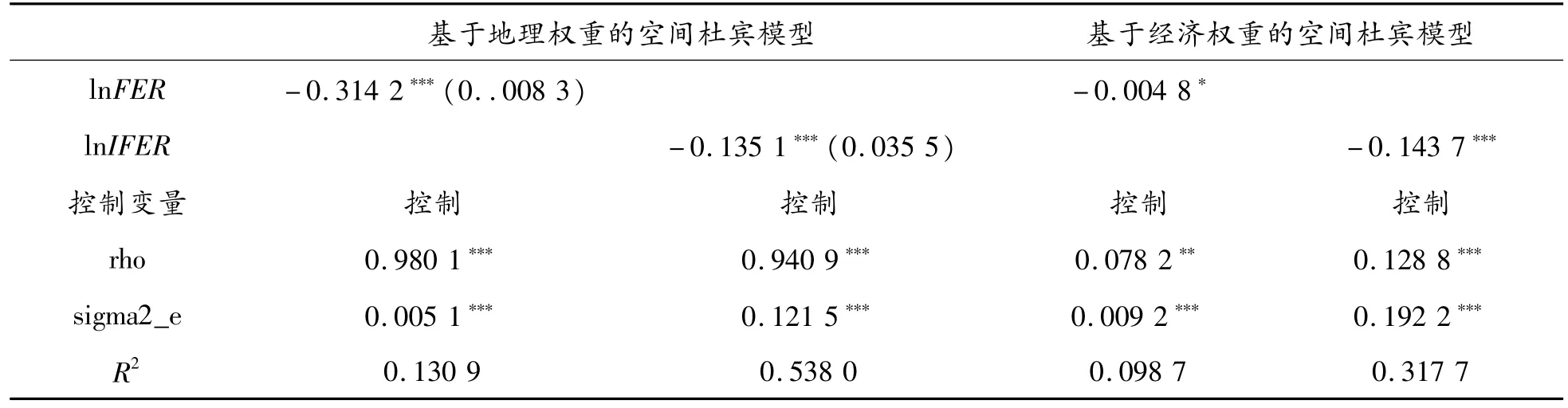

2.3 稳健性检验

在262个城市中,可能存在个别地区的相邻城市未被纳入到样本中的情况,导致运用邻接权重矩阵进行的实证分析可能存在一定误差,下面分别构建地理权重矩阵和经济权重矩阵对上述模型重新进行回归,以检验原模型估计结果是否具有稳健性。其中,地理权重矩阵借鉴了王乔等[27]的思路,利用城市经纬度计算出城市之间的距离,再以2城市间的距离除以所有城市的距离之和即可得到所需地理权重矩阵的相应位置元素。而经济权重矩阵是按照林光平等[28]的做法,使其主对角元素为零,非对角元素为城市间人均实际GDP差值的绝对值的倒数。以2个新构建的权重矩阵为基础进行回归所得到的稳健性检验结果如表5所示。不难发现,无论是基于地理权重矩阵还是基于经济权重矩阵的空间杜宾模型回归结果中,正式环境规制和非正式环境规制对雾霾污染均表现出显著的抑制作用,且空间系数显著为正,这与原模型估计结果相一致,说明回归结果是稳健可靠的。同时,从模型拟合情况也可以看出:基于邻接权重矩阵的空间杜宾模型拟合优度更高,说明原回归结果能够更好地揭示环境规制对城市雾霾污染的空间影响。

表5 稳健性检验结果

3 结论与建议

大面积雾霾污染已逐渐变得常态化,如何打破雾霾锁城现状是新时代背景下生态文明建设的重要内容。本文中以城市间普遍存在的空间关联特征为切入点,运用2005—2016年中国262个城市的面板数据,借助空间计量方法探讨环境规制对雾霾污染的空间影响情况。通过研究可以得出以下结论:

1)首先对环境规制和雾霾污染进行了空间自相关分析,全局空间自相关检验的单变量与双变量Moran’s I值显示,雾霾污染与正式、非正式环境规制无论是单个变量还是两两之间均存在显著的空间正相关性,局部空间自相关检验也得出了类似结论,整体而言正式、非正式环境规制对雾霾污染均存在空间影响,正式环境规制与雾霾污染的空间关联度略高于非正式环境规制。

2)其次构建空间杜宾模型检验正式、非正式环境规制对雾霾污染的空间影响,发现城市间雾霾污染本身具有显著的空间依赖性,正式、非正式环境规制对雾霾污染均存在显著的空间溢出效应,但是非正式环境规制对雾霾污染治理的效果要高于正式环境规制。此外,外商直接投资和交通条件均会显著提高雾霾污染程度,产业结构仅在正式环境规制占主导时会显著提高雾霾污染,而教育水平和房产建设则对雾霾污染的影响不明显。

3)最后分别构建地理权重矩阵和经济权重矩阵进行稳健性检验,结果表明原模型估计结果是稳健的。

基于以上结论,课题组认为要完善环境规制,促进不同环境规制主体共同治霾,同时由于空间因素作用,雾霾污染的区域性特征日益突出,进行区域协作成为彻底铲除雾霾污染的必然选择。具体建议如下:

1)应进一步优化和丰富环境规制工具,对于正式环境规制可以采取更多的绿色激励政策而相应减少不合理的费用型规制,增加正式规制过程的透明性,避免“寻租”行为导致的规制效用降低。同时政府应引导公众和环保NGO参与治霾,充分发挥非正式环境规制的辅助作用。

2)环境规制政策的制定应因地制宜、精准治霾,对于不合时宜的规制手段要及时予以革新,既要通过设置大气污染物特别排放限值、优化能源消费结构等手段加大对高雾霾污染地区的治理,也要提高低雾霾污染地区的外商投资质量和产业结构高级化与合理化,避免形成新的高雾霾污染中心。

3)大力推进区域联防联控,建立统一的跨区域联合预警和环境信息共享平台,以城市群为单位展开试点,逐渐推广到全国所有城市,由点及面循序渐进,形成全国各城市政企民共同治霾的良好局面,打赢蓝天保卫战指日可待。