基于生存分析的国家科技创新政策稳定性研究

樊 霞,王奥希

(华南理工大学工商管理学院,广州 510640)

科学技术是第一生产力,创新是国家持续发展的动力与民族复兴的灵魂.科技创新是技术与经济结合的有效形式,是增强知识生产能力、催化新技术应用进程、提升经济效益的中流砥柱.在新时代“双创”背景下,科技创新政策作为驱动创新活动发展的重要途径,其稳定性受到政府与学界的密切关注.

针对政策稳定性问题,国内外学者主要从定性与定量的视角对其展开了探索式研究.1) 在定性研究层面,曹霞、于娟运用扎根理论研究了包含项目对接、合作研发、试验试制和产业化四个阶段的产学研合作创新全过程稳定性的影响因素[1].欧阳丹霞等发现公共政策“朝令夕改”的“短期流变”现象,分析了导致该现象的原因以及产生的不良影响,并对此提出对策建议[2].2) 在定量研究层面,学者们多是运用计量模型,实证分析相关政策的不稳定性对企业创新绩效、经济增长等的影响.1978年美国学者Gray等将内华达州关于矿产权的活动换算成法律变革指数,这是第一次对政策进行量化处理[3].顾夏铭、陈勇民等将经济政策不确定性与上市公司创新数据结合,发现经济政策不稳定性正向影响上市公司R&D投入与专利申请量[4].程华、钱芬芬以2000年-2009年中央层面发布的454条技术创新政策为研究对象,基于柯布-道格拉斯函数对政策绩效进行测量,指出政策不稳定性会抑制政策的技术绩效[5].杨海生、陈少凌等以1999年-2013年间地级市官员变更为样本,实证考察官员变更所引发的政策不稳定性对经济增长的影响[6].

综上所述,现阶段学术界对于政策稳定性的研究已取得一定进展,但是针对科技创新政策以及直接对其政策自身生存时间的量化分析还不够完善.因此,本文借鉴生物医药学处理方法,前瞻性地定量研究科技创新政策的生存时间,运用生存函数图标直观地分析科技创新政策稳定性情况.这对于增强政府配置资源效率、提高政策科学化水平以及政策制定者素质具有重要意义.文章选取国家2006年-2019年中央级政府机构颁布的442条科技创新政策作为文本数据,基于生存分析方法并结合现有文献构建政策工具、政策目标两种维度,以动态视角分析国家科技创新政策的稳定性问题,希冀为国家科技创新活动的可持续发展提供实践参考.

1 数据来源与研究模型

1.1 政策分析框架

1982年,经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)首次正式对创新政策定义进行阐述.在此之前,创新政策大多和科学政策、技术政策等概念混淆理解,一些文献将三者笼统地称为科技创新政策,尽管它们之间具有紧密的联系,如“科学—技术—创新”(science-technology-innovation)的经典创新线性模型,但由于科学、技术与创新三类活动存在本质性差异,各自的政策内涵与关注点也存在较大不同[7].因此,有必要在概念上对三者进行对比阐述(见表1).

究竟该如何理解“科技创新政策”?从狭义上看,科技创新政策是由科技政策发展延伸而来,是科技政策与产业政策结合的产物.如提出经典政策工具分类的英国学者Rothwell认为“科技创新政策是科技政策和产业政策的协调结合”[11].从广义上看,科技创新政策被归结于一个全面而系统的“政策工程”——能对科技创新活动发生深远影响的系统化管制.1982年OECD科技委员会报告指出,政府实施科技创新政策旨在“将科技政策与其他政策,尤其是经济、社会、产业和人力资源政策形成一个整体”.中国科学院科技政策与管理科学研究所连燕华认为,科技创新政策是一个政策体系,是国家为促进创新活动、规范创新行为而采取的各类政策的综合[12].目前,学界对于科技创新政策尚无统一定义,通过对文献的梳理分析,本文得出的结论是:一是在科学、技术和创新政策上,三者的政策目标是从创造知识到技术应用,再到创造价值的范式改变;二是“科技创新政策”不再简单地将“科学—技术—创新”政策叠加糅合,而是为提高创新绩效与经济发展的系统政策体系.

在阐述科技创新政策概念内涵的基础上,本研究试图构建对该类政策的分析框架.政策主体在执行政策时,为了实现预期的政策目标,有必要根据政策之间的联动关系将政策工具有机地结合起来,进而形成政策协同作用[13].因此,本研究基于政策工具视角并结合政策目标,提出针对科技创新政策的二维分析框架,具体如图1所示.

图1 基于政策工具的二维分析框架Fig.1 Two dimensional analysis framework based on policy tools

苏竣等指出,很多政策本身就是政策工具,对政策工具的研究就是对政策的直接研究.在中国的科技创新活动中,国家政策对以企业、高校、科研院所等为创新主体的驱动引导作用至关重要.换言之,由于政府对参与科技创新活动的主客体、资源要素以及环境等因素控制程度的不同,进而会对创新活动的产出产生不尽相同的影响[14].因此,本研究选取基于政府对科技创新活动胁迫程度为参考依据的政策工具维度对科技创新政策进行分析.基于以上论述以及梳理现有文献可知,有关强制性的政策工具划分,Doern和Phidd认为的“自律”是最不具有强制性的政策,而“民事义务”则是强制性最高的政策[15],这一分类视角为以强制性程度为视角的政策工具的划分奠定了基础.文章引入Howlett 和Ramesh的三级分类法,将科技创新政策体系中运用的政策工具根据其为增强有效性而利用私有资源或公共权力的程度由低到高分为三个级别[16].1) 自愿性工具:较少或不包含政府直接行为或参与,以私人行为者能提供更为高效的解决办法为信条,它的目标是在自愿的基础之上完成的,这类工具的主要形式有家庭和社区、私人市场与志愿型社会组织;2) 混合性工具:国家职能部门在一定程度上维护产权和强化合同管理,并且提供不同种类的政策优惠去塑造市场行为,使市场按政府期许方向运行,这类工具主要包括补贴、信息劝诫、产权拍卖、使用者付费与税收费用;3) 强制性工具:它利用国家或政府的强制性行政权力,使个人或目标群体实施或不实施某些行为.政府为实现其政策目标,可以通过制定有关管制或官僚机构直接采购供给等方式来履行其职能.

Y维度:政策目标(policy objective)

如果说以强制程度为参照依据的政策工具是政府对科技创新活动的指导驱动,意在根据不同情况制定不同政策从而有的放矢地支持创新.“凡事预则立,不预则废”,有了明确的目标才能够使有限的创新要素进行高效地整合,进而产生预期的效应.那么以目标为导向的维度就能够囊括科技创新活动在经济生活中发挥的所有功能.因此,本研究认为仅仅从政策工具的强制性角度还并不能准确地评价科技创新政策的合理性,应从科技创新本身特有的政策目标入手才能完善其分析架构.彭纪生等学者把创新政策的目标分为知识产权保护、外资引进、技术引进、消化吸收、创新以及科技成果转化,并对各自维度给出量化依据[17];陈慧茹等将科技创新政策的目标分为产业发展、企业发展、人才发展、创新、科技成果转化以及优化环境[18];Ergas则把技术创新政策目标分为“任务导向型”和“扩散导向型”两种维度,分别代表知识创造及知识传播[19].任务导向型政策目标包括技术开发和技术引进,这两者会增加新知识以及新技术的生产效力.扩散导向型政策目标则是代表新知识的传播改造,主要包括了技术出口、科技成果转化.技术出口是新知识向外扩展的有效形式,而科技成果转化则是作为加快科技进步、推动经济增长方式转变的重要环节[20].一般认为,政策目标的分类标准会随着政策工具的强制性程度而改变.本文在综合以上分类的基础上,依据我国科技创新活动特征,把政策目标分为技术开发、技术引进、技术出口以及科技成果转化.

1.2 数据来源与研究方法

本研究通过国务院有关部委的网站、北大法律信息网以及已出版发行的政策汇编等多种渠道对国家科技创新政策样本数据进行收集.其中涉及的样本数据包括法律、行政法规及部门规章等,但只包括中央级政府颁布的相关政策文件.设定的样本数据收集起始时间为2006年1月1日(2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要》发布),截止时间为2019年12月31日,以“技术创新+科技创新”为关键词进行全文检索,初步收集政策文本7 231条.然后对这些政策内容进行通读筛选,剔除相关度不高的和重复的样本,进而选出1 762条与科技创新直接相关或相关度较强的政策,再通过对上述选出的政策文本进行逐一甄查后,最终遴选出我国中央级政府机构颁布的科技创新政策数据样本442条.对此442条政策进行逐条精读,从颁布主体、执行主体、效力级别、时效性等(失效政策找出失效依据及失效日期)进行梳理分类,从而形成本文的研究数据库.

生存分析(survive analysis)是将事件的结果(终点事件)和出现这一结果所经历的时间(生存时间)相结合的一种统计分析方法.第一,此方法产生的累计生存函数(时间为自变量、相应时点生存率为因变量)可以反映样本在每一时刻的生存率,从而揭示其生存的动态情况.第二,生存分析中存在一种删失数据,它们在研究期结束时尚未发生结果事件.生存分析能突破传统方法对删失数据处理的局限性,囊括所有样本反映事件的真实情况,从而更好地解决样本偏差问题[21].因此,对于本研究的科技创新政策稳定性问题而言,生存分析不仅在概念特征上具有优势,而且能很好地处理政策样本的删失数据,进而较为完善地定量描述科技创新政策生存稳定情况,该分析的实现工具为Spss 22.0.具体来说,文章采用生存分析中的Kaplan-Meier法对科技创新政策进行处理.1958年,英国学者Kaplan和Meier提出利用概率乘法定理计算生存率,又称为乘极限法.Kaplan-Meier过程适用于小样本或大样本未分组资料生存率的Kaplan-Meier分析,其生存曲线的生存率函数如式(1)所示,n是样本事件数,d是事件发生数.设ni-1、ni,和di分别表示生存超过时间ti-1且未在ti-1截尾的对象数、期初例数、死亡数,则时间ti处的生存率估计为:

i=1,2,…,k.

(1)

设定样本生存起始时间为2006年1月1日到2019年12月31日之间政策的颁布之日,结果事件为该条政策失效、更改或被替换,样本生存截止时间为该条政策出现结果事件之日.本研究还规定,观察政策样本在2019年12月31日时是否发生结果事件是生存状态变量,该变量有两个水平,标记为:1=发生结果事件状态;0=现行有效状态(删失),依此记录每一条政策样本的生存时间.例如,某条政策颁布于2009年11月18日,则是日即为该政策生存起始时间,倘若在2016年11月18日失效、更改或被替换,则此条样本的生存时间即为7 a,倘若在2019年12月31日时此条政策仍然有效,则该样本为删失数据.

2 政策样本描述分析

2.1 样本年度分布统计

以2006年—2019年期间的每一年为基准,将文本数据从累积量、存续量以及失效量分别进行统计描述,其结果如图2所示.

图2 样本数据每年累积、新增与失效量情况Fig.2 Sample data accumulated,added and invalidated each year

根据图2可以看出,累积量处于逐年递增的形式,其增长幅度可用新增量来表示.2006年-2012年,除2009年新增量值较小外其余年份的数值均大于20,且在2011年-2019年期间,新增量整体呈现上升的趋势.从失效量来看,在2006年-2010年期间其数值处于下降态势,虽然在2009年的失效量到10,但整体趋于放缓的态势.在2011年、2012年两年中,失效样本数量迅速增长,且在随后几年内又伴随着一波先跌后涨的态势.不同的是,自2012年后失效量占新增量的比值呈现逐年减少的趋势,说明国家科技创新政策的使用效率在逐年提高.

2.2 样本采纳情况统计

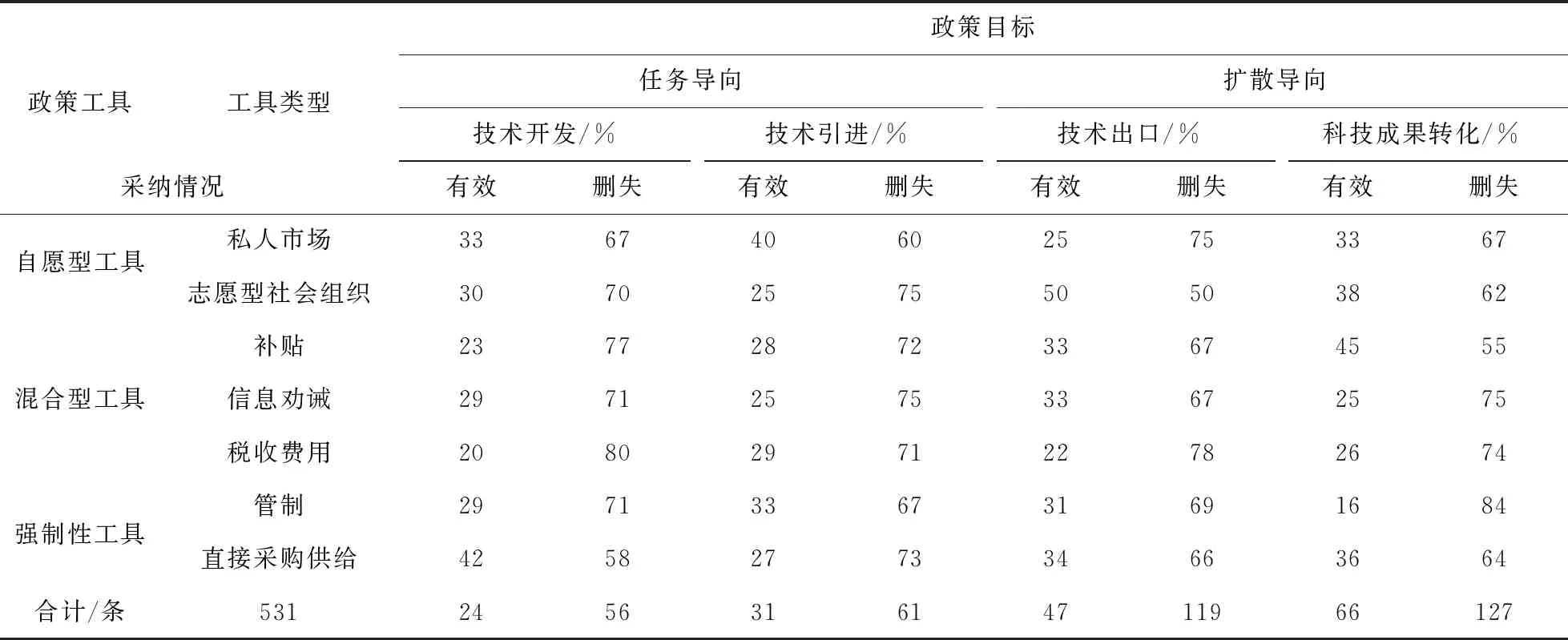

在本研究构建的二维分析框架下,对样本政策的采纳状况描述见表2,由于存在政策交叉现象,故最终在“合计”中显示出531条样本数据.在政策工具维度,自愿性、混合型以及强制性工具的各自采纳数量为61、213和257,自愿性工具采纳率相对较低且此三者数量依次递增,这表明我国科技创新活动是以政府推动为主导,政策驱动效应明显.从政策目标维度看,任务导向型政策目标采纳数量仅是172条,远低于扩散导向视角下的359条,表明国家科技创新政策偏向于知识扩散层面.在任务导向视角中,技术开发政策出台了80条,采纳率达到30%;从扩散导向视角看,技术出口与科技成果转化采纳数量依次为166条和193条,表明在知识扩散层级中政府需要加强技术产出力度,进而提高技术出口能力.

表2 有效样本数据采纳统计情况Tab.2 Statistics on the adoption of valid sample data

3 政策样本生存分析

3.1 政策工具维度分析

文章结合Kaplan-Meier法对政策工具维度和此工具维度下的二级分类视角进行探讨,得出相关的生存均值表(见表3)与累计生存函数图像(如图3).在累计生存函数图中,横坐标表示生存时间(a),纵坐标表示样本生存时间对应的累计概率.

从反映生存均值的表3可看出,在均值估计中,强制性政策工具生存周期最短只有7.893 a,混合型政策工具拥有最长的生存周期为9.622 a,自愿性政策工具则居中为9.048 a.从标准误来看,强制性工具的标准误最小为0.396,其样本数据抽样误差较小,样本对总体的代表性较好;混合型工具该值最高为0.470,自愿性工具的离散情况则居中其标准误是0.428.

表3 不同政策工具生存均值Tab.3 Mean survival of different policy instruments

从图3看出,生存时间在0~4.1 a区间内,三种政策工具生存情况无较大差异,但在4.1 a之后其稳定性则显示出明显的不同.具体来看,混合型政策工具的生存情况较好,说明政府应当合理地运用“看得见的手”的力量,发挥其在科技创新活动中组织协调、政策支持作用;强制性工具政策的稳定性较差,表明政府在科技创新活动中过度干预市场反而不利于其政策的持续生存.除此之外,进一步地将政策工具维度展开,分别探讨其二级分类视角下的生存稳定情况(见表4,如图4、图5、图6).

图3 政策工具维度的累计生存函数Fig.3 Cumulative survival function in the dimension of policy tools

表4 不同政策工具二级分类下的生存均值Tab.4 Mean survival under different classification of different policy tools

从表4可以看出,在自愿性工具中,志愿型社会组织政策比私人市场政策具有较好的生存情况,前者的生存均值高达9.456 a,但其样本标准误较大,为0.459,即样本数据对总体的代表性不佳.在混合型工具中,税收费用政策拥有最长的生存时间9.849 a,补贴政策生存时间最短仅为6.479 a,信息劝诫政策则居中,三者标准误值分别为0.447、0.292和0.383.在强制性工具中,直接采购供给政策的生存情况相比较管制政策来说更好,两者标准误的差异情况较小.

图4 自愿性工具维度的生存函数Fig.4 Survival function of voluntary tool dimension

图5 混合型工具维度的生存函数Fig.5 Survival function of hybrid tool dimension

图6 强制性工具维度的生存函数Fig.6 Survival function of mandatory tool dimension

在图4所示的自愿性工具里,志愿型社会组织政策在私人市场政策的图像的上方,表明具有一定组织性的社会团体更能加强科技创新政策的稳定性.从图5则可知在政府适度干预市场的情况下,税收费用政策能够显著提高科技创新活动的生存周期,而且要适度控制对各类补贴政策的出台数量;图6表示管制政策的稳定情况比直接采购供给政策的要差,表明政府在为科技创新活动提供便利的政策环境时,反而不利于其生存周期及稳定性.

3.2 政策目标维度分析

同样,结合Kaplan-Meier法对政策目标维度和本维度下的二级分类视角进行探讨,得出相关的生存均值表(见表5)与累计生存函数图像(如图7).

从表5的数据能够得出,政策目标与政策工具维度不同,一是政策目标的整体生存时间相比政策工具而言较短;二是在政策目标维度中,扩散导向型目标政策生存时间均值为7.415 a,相对于任务导向型目标的9.157 a来说两者相差较大.从标准误情况来看,扩散导向型数值为0.488,相比较任务导向的0.554而言较小,表明扩散导向目标样本数据抽样误差较小,且对总体数据的代表性较好.

从图7可以看出,与政策工具维度不同的是,任务导向型目标图像一直在扩散导向目标上方,表示任务导向政策的生存情况一直比扩散导向型政策要好,说明我国知识创造扩散的能力较知识创造能力而言略逊一筹.同样,进一步地将政策目标维度展开,分别探讨其二级分类视角下的生存稳定情况(见表6,如图8和图9).

表5 不同政策目标生存均值Tab.5 Mean survival of different policy objectives

图7 不同政策目标的累计生存函数Fig.7 Cumulative survival function of different policy objectives

表6 不同政策目标二级分类的生存均值Tab.6 Mean survival of secondary classification of different policy objectives

从表6可得出,在任务导向目标下,技术开发政策的生存均值仅有6.699 a,低于技术引进政策的8.215 a,且技术引进政策样本标准误也较小.在扩散导向目标下,整体来看技术出口政策的生存时间最长为7.459 a,代表其最为稳定,科技成果转化政策生存时间较短仅为6.751 a,二者标准误分别为0.377和0.495.

从图8可看出,技术开发政策的稳定情况不如技术引进政策,表示政府需要加强对新知识研发力度上的投入,尤其是在基础性共性技术层面的投入,从而更好的提高科技创新活动的效益.在图9扩散导向目标中,在0~6.4 a期间,科技成果转化政策比技术出口较为稳定,但从长远来看技术出口政策则更为稳定,有关部门在制定科技成果转化类政策的时候需要着重考虑其长远性.

图8 任务导向分类维度的生存函数Fig.8 Survaial function of task-oriented classification dimension

图9 扩散导向分类维度的生存函数Fig.9 Survaial function of diffusion-oriented classification dimension

4 结论与建议

本研究聚焦我国2006年—2019年期间科技创新政策,基于政策工具并结合政策目标分析框架,利用生存分析方法探究科技创新政策的生存稳定情况,主要是使用Kaplan-Meier法比较政策工具和政策目标两种维度下科技创新政策的生存情况,以及对每一维度下的二级分类视角展开分析,其结果动态地描述了在研究期的任一时点生存函数的差异,据此提出文章的结论并为建设创新型国家提供参考性建议.

1) 从政策工具维度来看,我国科技创新政策在混合型工具层面的生存情况较优,强制性工具的稳定性较差,自愿性工具居中.在科技创新活动中如何处理政府与市场的关系是历来较为关切的话题,上述结论一方面说明了在我国现阶段的体制机制下,推动产业发展的创新政策仍然由政府驱动为主导;另一方面也能够得出结论,随着政策强制程度的增强,其自身的生存稳定情况却随之降低.除此之外,从三类科技创新政策的数量上可以看到,我国的科技创新政策较为偏向于对强制性和混合型政策工具的应用,自愿性政策工具的应用存在不足与缺失.鉴于以上论点,研究者认为政府应当重视均衡使用三种政策工具,尤其是要充分重视增加对自愿性工具的使用程度,以进一步完善现有政策结构.具体而言,国家应在适当的范围内发挥其对科技创新活动的控制程度,合理地运用“看得见的手”的力量,加强自愿性政策的使用程度,即鼓励个人市场与加强税收费用政策,发挥其在科技创新活动中组织协调、政策支持作用.在另一方面,更重要的是政府要适当减弱强制性政策的使用程度,给与科技创新活动一定的自主空间,进而让市场自身发挥其“看不见的手”的力量,通过开源节流来共同增强国家科技创新政策的稳定性.

2) 从政策目标维度来看,我国科技创新政策在任务导向目标上的稳定情况要好于扩散导向目标上的稳定情况,由此所引发的直接表现是国家在科技创新活动中的知识推广能力上存在不足.说明现阶段我国的科学技术需要及时共享,因而国家需要拓宽科技知识的扩散领域,在“大众创业万众创新”的背景下,如何让更多有需要的企业部门享受最新的科研成果就成为政府首要考虑的问题.在扩散导向中可以看到,科技成果转化类的政策生存周期最短.鉴于该类政策对科技创新活动具有直接推动作用,我国的创新型企业应当提高对自身科技成果的转化效率,政府应当加快新技术的市场化进程,进而提高新产品的市场价值,更好地推动社会经济发展.与此同时,在知识生产层面,技术开发政策的生存周期较技术引进政策而言明显较短,表明我国现阶段在科技创新活动中对新知识的自行研发能力有所欠缺,还较为依赖于知识技术的引进.因此,国家相关产业部门应当一方面继续维持对技术引进的力度,另一方面是要加强对新技术的研发能力的提升,尤其是要注重对基础性共性技术的开发能力的提升,通过加强对创新性人才的培养,重视立足当下的环境条件提升我国的科技研发水平.

本研究采用生存分析方法对我国科技创新政策进行考察,对政策的生存时间做了定量分析,在一定程度上弥补了已有研究的不足.进一步的研究方向,一是可以通过拓展研究对象和提升工具条件,更加深入地挖掘文本数据,得出更为精准的结论;二是对影响科技创新政策稳定性因素的作用机理,有必要展开系统分析和科学阐述,更为系统全面地探讨科技创新政策稳定性问题.