幼儿园教师情绪劳动与专业发展关系研究

贾 云

(江苏第二师范学院学前教育学院,江苏南京 211200)

一、问题提出

自Hochschild 提出“情绪劳动”的概念——工作中,调整自身面部表情和肢体语言以产生符合组织要求的情绪表达行为[1],研究者开始关注劳动者的第三种劳动:情绪劳动。国外教育领域的研究发现,教育工作者的情绪劳动对所有层次的教学活动来说都是重要成份,是实施有效的专业教学的前提[2]。国内对幼儿园教师情绪劳动的研究始于台湾地区,研究发现幼儿园教师的情绪劳动与职业倦怠有显著关联[3]。近年来,关注幼儿园教师情绪劳动的大陆研究者越来越多。如,李俊刚和郭苹关注幼儿园教师情绪劳动的特点[4]。孙阳关注幼儿园教师情绪劳动发展的特点[5]。张一楠发现,情绪调节中再评价、组织气氛中同事行为、感情承诺影响幼儿园教师情绪劳动深层表现;情绪调节中表情抑制、组织气氛中园长限制行为、教师亲密行为影响幼儿园教师情绪劳动的表层表现[6]。翟金成发现,男性幼儿园教师情绪劳动表层表现与收入显著相关[7]。刘萱的实验研究发现,认知重评团体辅导能减少幼儿园教师情绪劳动的表层表现,增加深层表现[8]。林娇娇的调查发现,幼儿园教师情绪劳动的自然表现和深层表现与职业自我效能感显著正相关,职业自我效能感可显著解释情绪劳动中15.1%的变异量[9]。杨伟平等人发现,组织和家庭支持对幼儿园教师情绪劳动的深层表现和自然表现有正面影响[10]。余胜美调查发现,学历、园所类别和园所级别对情绪劳动均有显著影响[11]。秦旭芳和丁起名调查发现,幼儿园教师在工作中使用较多的是深层策略和自然策略[12]。尹姗姗调查发现,深层表现与自然表现策略对工作倦怠有显著的负向预测作用,表层表现策略对工作倦怠有显著的正向预测作用[13]。刘慧娟调查发现,表层表现策略与师幼关系的亲密性、冲突性、依赖性存在显著正相关;深层表现策略和真实表现策略与师幼关系的亲密性存在显著正相关,与师幼关系的冲突性存在显著负相关[14]。

这些研究丰富了关于幼儿园教师情绪劳动基本特点、前因变量、后果变量的知识。遗憾的是,这些研究主要基于心理学视角,忽视了幼儿园教师情绪劳动与幼儿教育高情绪性的专业特征之间的关系。以对幼儿的悉心呵护和爱心为特征的“情绪性”是幼儿教育的根本属性[15],这种“情绪性”的内涵外延和工作中的情绪劳动存在着交集和重叠,即情绪劳动决不只局限于幼儿园教师心理健康层面,相反,情绪劳动还与幼儿园教师的专业性劳动和专业发展的方方面面密切相关[16]。目前,“重构学前教育专业性概念”运动在全球兴起,该运动的主旨之一就是强调情绪性和情绪劳动是学前教育实践工作者专业性的一部分[15]。正如学者Osgood所言,“幼儿园教师所进行的情绪劳动,是学前教育专业性概念重构的中枢。应当将情绪作为重要的和可信的学前教育实践进行重新认识,而不是将情绪劳动或情绪资本视作剥削的手段”[17]。学者Dalli也在呼吁重构“能体现学前教育实践独特性的专业性概念”[15]。

探寻情绪劳动在学前教育专业中的角色、幼儿园教师情绪劳动与专业发展之间的关系,有助于重构学前教育的专业性概念。目前,对幼儿园教师情绪劳动的研究文献有限,且仅把情绪劳动作为幼儿园教师的一种心理现象进行研究,聚焦于幼儿园教师的身心健康以及如何预防因情绪劳动而滋生的若干问题方面。尚无研究从学前教育的专业性或幼儿园教师专业发展的视角关注情绪劳动。基于此,本研究力求通过实证研究,探讨幼儿园教师情绪劳动与专业发展之间的关系。

二、概念界定和研究假设

在多样的情绪劳动内涵中,本研究认同Diefendorff 等人的情绪劳动内涵:工作中,个体为使自己的情绪表现符合行业、专业要求,即表现出符合社会期望的情绪行为,或改变情绪的外在表现或调节情绪的内在感受或遵从情绪的自然流露的持续性的心理过程[18]。通过改变情绪的外在表现使自己的情绪表达符合社会期望,是情绪劳动的表层表现;通过调节情绪的内在感受使自己的情绪表达符合社会期望,是情绪劳动的深层表现;顺从情绪的自然流露就表现出符合社会期望的情绪行为,是情绪劳动的自然表现。表层表现、深层表现、自然表现共同构成三维的情绪劳动,它们之间的组合形态就是情绪劳动的结构。

表层表现时,个体只是改变自己情绪的外在表现以符合社会期望,内在真实的情绪感受并没有改变,因此,此时个体处于一种内外情绪冲突的状态。深层表现时,个体的情绪感受虽然与社会期望的不一致或者没有体验到社会期望的情绪,但个体想通过调节自己的内在感受以表现出社会期望的情绪行为,因此,此时个体处于一种客观上内外情绪有冲突但主观上认同外在情绪要求的状态,有表现出社会期望的情绪行为的内在动力。自然表现是个体自身的情绪感受、表现与社会期望一致时情绪劳动的表现形式,因此,此时个体处于一种“从心所欲不逾矩”的内外情绪的和谐状态,这应该是最舒适、最高水平的情绪劳动状态。

综合关于情绪劳动的理论分析和幼儿园教师情绪劳动的实证研究结果,本研究认为,幼儿园教师情绪劳动的结构与其专业发展水平相一致,即幼儿园教师的情绪劳动越多表现为情绪冲突的表层表现,意味着专业发展水平越低;越多表现为情绪认同的深层表现或情绪和谐的自然表现,说明专业发展水平越高。优化幼儿园教师的情绪劳动结构可以促进幼儿园教师专业水平的提升。为了验证这一观点能否成立,本研究提出以下假设进行检验。

职业延迟满足是个体在其职业领域中,为了获得更多的回报,或达到更高的职业目标,放弃当下相对较小利益的抉择取向,以及在实现目标的过程中进行自我控制和克服困难、努力实现长远目标的能力[19]334-338。研究发现,职业延迟满足与工作绩效[20]、职业承诺和工作满意度显著正相关[21],能正向预测员工的工作投入[22]、职业竞争力[23]。职业延迟满足是一种职业成熟的表现[19],幼儿园教师的职业延迟满足与专业发展水平相一致,因此,根据幼儿园教师情绪劳动的结构与专业水平一致的观点,幼儿园教师情绪劳动的表层表现与职业延迟满足负相关,深层表现和自然表现与职业延迟满足正相关(假设一)。

《幼儿园教师专业标准(试行)》中规定:幼儿园教师要“善于自我调节情绪,保持平和心态”,把情绪管理列入幼儿园教师“专业理念与师德”的基本要求。专业水平越高的幼儿园教师专业情感和专业技能越成熟,越善于调节自我的情绪,越能保持平和的心态,工作中的消极情绪状态越少。焦虑和抑郁是比较普遍的消极情绪,依据幼儿园教师情绪劳动的结构与专业水平一致的观点,幼儿园教师情绪劳动的表层表现与焦虑和抑郁正相关,深层表现、自然表现与焦虑和抑郁负相关(假设二)。

三、研究过程

(一)情绪劳动量表的专业化修订

Diefendorff 等人编制的情绪劳动量表是国内学者运用最多的情绪劳动测量工具[5]。该量表包含三个分量表,14 个项目:表层表现(7 项)、深层表现(4 项)和自然表现(3 项)。量表使用李克特五点评分,分量表得分越高,表示越多采用该种情绪劳动表现形式。该量表由我国研究者译成中文并在研究中采用[24],本研究在预调查阶段使用此中文版情绪劳动量表,仅将量表中“顾客”一词替换为“幼儿”,“销售”一词替换为“教育活动”。

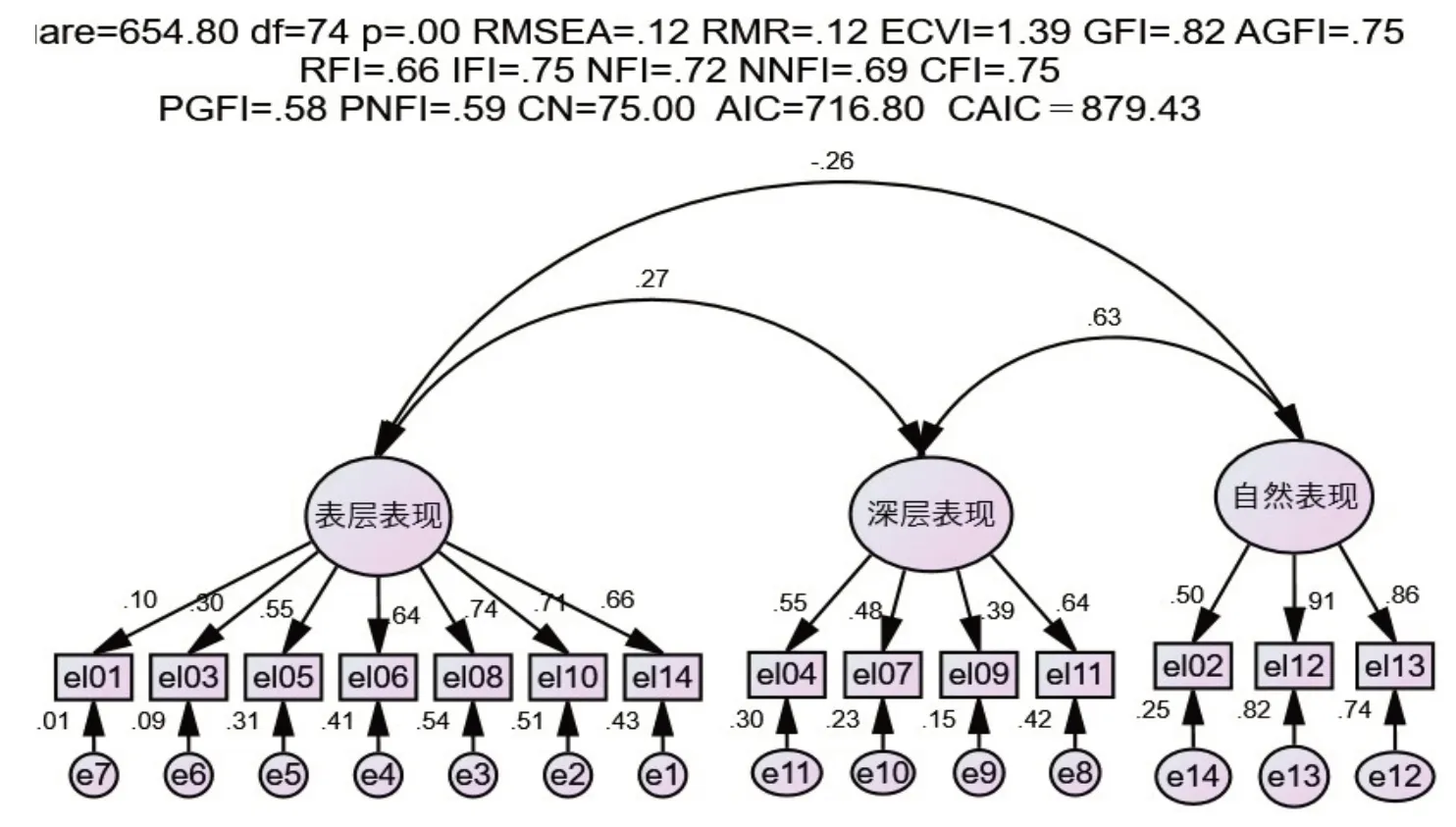

预调查中,许多受测的幼儿园教师对中文版情绪劳动量表中的一些项目提出疑问。本研究为检验该量表是否适用于幼儿园教师,通过方便抽样的方法,在江苏安徽两省抽取了550 名幼儿园教师作为调查对象,进行量表试测,共回收有效问卷516份,有效问卷回收率为93.8%。试测对象的平均年龄为36.51 岁(标准差为10.8),公办园314 人(63.3%)、民办园182 人(36.7%),女教师502 人(99.2%)、男教师4 人(0.8%),在编87 人(17.8%)、聘 用311 人(63.6%)、其 他91 人(18.6%),带班教师365 人(72.6%)、保育教师138人(27.4%),教龄1年以内38人(7.8%)、1-5年164人(33.8%)、6-10 年11 人(22.9%)、11-20 年57 人(11.8%)、20 年以上115 人(23.7%)。试测的中文版情绪劳动量表的验证性因素分析结果不理想(见图1所示)。

图1 中文版情绪劳动量表验证性因素分析图

从图1 可知,模型的整体适配度指标大多没有达到接受标准,说明模型不理想。表层表现测量模型中,el01,el03,el05 的因素负荷量是0.10,0.30,0.55;深层表现测量模型中,el07,el09 的因素负荷量是0.48,0.39;自然表现测量模型中,el02的因素负荷量是0.50,说明这几个项目的质量不高。结合试测中幼儿园教师的反馈,本研究决定删除el01,el03,el05,el09 项目。然后又请具有双语背景的心理学博士、学前教育博士和资深幼儿园园长对其余十个项目进行翻译和回译验证,最终形成包含10个项目、三个分量表的幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)①。

(二)正式调查

1.调查对象

以江苏、安徽、贵州、广东、湖北五省的幼儿园教师为研究对象,采用方便抽样方法抽取1200幼儿园教师作为调查对象,发放调查问卷,获得有效问卷1011 份,有效问卷回收率为84.3%。调查对象的平均年龄为33.7岁(标准差为10.4),公办园577 人(59.6%)、民办园391 人(40.4%),女教师972 人(98.8%)、男教师12 人(1.2%),在编265 人(27.6%)、聘 用540 人(56.3%)、其 他155 人(16.1%),带班教师728 人(75.0%)、保育教师243人(25.0%),教龄1年以内81人(8.4%)、1-5年384人(40.0%)、6-10 年214 人(22.3%)、11-20 年130人(13.5%)、20年以上151人(15.7%)。

2.调查工具

正式调查使用的问卷由四部分组成:第一部分为收集调查对象人口统计学特征资料的自编问题;第二部分为幼儿园教师情绪劳动量表(修订版);第三部分为职业延迟满足量表;第四部分为焦虑自评量表和抑郁自评量表。

(1)幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)

幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)包含表层表现、深层表现、自然表现三个分量表,10 个项目:表层表现(4 项)、深层表现(3 项)和自然表现(3 项),计分方式与分值意义与原量表一样。本研究中,幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)的Cronbach a 系数分别是0.754(总量表)、0.805(表层表现)、0.603(深层表现)、0.753(自然表现)。

(2)职业延迟满足量表

本研究使用《职业延迟满足量表》(Occupational Delay of Gratification Scale,ODGS)测量幼儿园教师的职业延迟满足能力。ODGS 共24 个条目,采用迫选法,选择延迟满足选项记1 分,选择即时满足选项记0 分,得分越高表示职业延迟满足能力越高,量表的Cronbach a 系数为0.809[19]。本研究中,量表的Cronbach a系数为0.804。

(3)抑郁自评量表和焦虑自评量表

本研究使用抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)测量幼儿园教师工作中的抑郁、焦虑情绪。量表常模:抑郁量表粗分均值是33.46±8.55,正常上限是41 分;焦虑量表粗分均值是29.78±10.07,正常上限为40 分[25]458-461。本研究中,量表的Cronbach a 系数为0.775(SDS),0.771(SAS)。

3.数据处理

运用SPSS 24.0软件整理分析数据,通过验证性因素分析检验幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)的质量、相关分析检验研究变量之间的关系。

四、研究结果

(一)幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)的验证性因素分析

幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)的验证性因素分析结果见图2所示。

图2 幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)验证性因素分析图

由图2 可知,假设模型的基本适配度分析发现:e1至e10误差变异数都是正数;误差变异的决断值介于13.67~21.70,且都达到0.001 以上的显著水平;参数的标准误介于0.01~0.07 之间,没有很大的标准误。潜在变量与观察变量间的因素负荷量介入于0.44~0.88之间,除二个因素负荷量外,都符合大于0.50,小于0.95 的标准,基本适配度良好。

假设模型的整体适配度分析发现:χ2达显著水平,不符合标准,但χ2易受样本人数的影响,值仅供参考。其他指标中,GFI 和AGFI 都大于0.90的接受标准,RESEA,RMR 越小表示模型的适配度越好,本研究中的数值分别是0.08,0.04,均在可接受的范围内,说明模型的解释能力良好;精简适配指标PGFI 和PNFI 都符合大于0.50 的标准,说明模型的简约程度良好;五个增值适配指标也都符合大于0.90 的标准。就此分析,假设模型的整体适配情况良好。

假设模型的内在结构适配度分析发现:10个观察变量的个别信度介于0.20~0.77之间;三个潜在变量的组合信度分别为0.81(表层表现)、0.60(深层表现)、0.79(自然表现),符合大于0.60的标准;三个潜在变量的平均萃取量分别为:0.52(表层表现)、0.34(深层表现)、0.58(自然表现),除深层表现外都符合大于0.50 的标准。因素区辨力采用模型竞争法分析,结果发现:三组模型的Δχ2都大于3.84,都达显著差异(p<0.05),表示潜在变量两两之间具有区辨力,结果详见表1。

综合基本适配度、整体适配度、内在结构适配度分析,除外别指标不理想外,其他都符合接受标准,表示本研究修订完成的幼儿园教师情绪劳动量表符合心理统计学要求。

表1 因素区辨力竞争模式摘要

(二)幼儿园教师情绪劳动与职业延迟满足、抑郁、焦虑的相关分析

本研究中,调查对象情绪劳动的表层表现、深层表现、自然表现以及职业延迟满足、抑郁、焦虑的均值和标准差,相关分析的皮尔逊相关系数和双尾检验显著性结果见表2 所示。由表2 可知,表层表现与职业延迟满足显著负相关,深层表现和自然表现与职业延迟满足显著正相关,假设一得到验证。表层表现与工作中的抑郁、焦虑情绪显著正相关,深层表现与工作中的抑郁情绪显著负相关,与焦虑情绪负相关但未达到显著水平,自然表现与工作中的抑郁、焦虑情绪显著负相关,假设二得到验证。假设一、假设二得到验证,表明本研究提出的观点能够成立。

表2 情绪劳动、职业延迟满足、抑郁、焦虑的描述统计和相关分析(N=1011)

五、结论与讨论

(一)编制本土的、专业的幼儿园教师情绪劳动量表

情绪劳动的研究源于西方文化,在西方学者的相关研究中,对情绪劳动内涵的界定有多种角度,基于不同内涵编制的测量工具也就各不相同[5]。国内学者在进行情绪劳动的本土化研究时,采用的内涵和测量工具也各有偏重。在幼儿园教师情绪劳动的实证研究中,有研究者结合对情绪劳动内涵的理解和本土幼儿教育的具体情况自编幼儿园教师情绪劳动量表,如台湾研究者李新民和陈蜜桃编制的幼儿园教师情绪劳动量表[3],刘丹等人采用此量表测量内地幼儿园教师的情绪劳动[26]。也有研究者对国外的情绪劳动量表进行修订使用,如台湾研究者邬佩君、吴宗佑修订Grandy 所编制的情绪劳动问卷,张一楠在他们修订的基础上对个别语句进行修改,测量内地幼儿园教师的情绪劳动[6]。孙阳对Diefendorff 等人编制的情绪劳动量表进行翻译修订(N=154),形成幼儿园教师情绪劳动量表(中文版)[5]。

本研究修订的幼儿园教师情绪劳动量表虽然整体符合心理统计学接受的标准,但有个别指标不理想,特别是关于深层表现的测量指标。已有对情绪劳动的研究帮助我们认识到情绪劳动对于幼儿园教师个体的重要意义,要进一步探索情绪劳动与幼儿园教师专业发展的关系、与学前教育专业发展的关系,需要一个符合本土文化的有代表性的幼儿园教师情绪劳动评价工具,为了满足这一需要,必须开展更深入、更系统的研究。

(二)幼儿园教师情绪劳动的结构与专业发展的一致性关系

教师专业发展研究大多关注的是教师的知识、技能、专业自主权等问题,鲜有涉及教师情感的研究。教师的情绪、认知和行动是一个紧密联系的整体,情绪是教师专业实践中无法割舍的一部分[27]。教师教育理论家安迪·哈格里夫斯十分关注教师情绪在教学工作中的作用,指出“情绪是教学工作的一部分,它普遍存在于与教学有关的各项组织活动中”,将教师的情绪维度引入到教师专业发展的研究中来,通过对教师情绪劳动的揭示对教师专业发展提建议[28]。相比其他阶段的教育,幼儿教育的情绪属性更为突出,因此,幼儿园教师情绪劳动与专业发展之间的关系更需全面、深刻的剖析。

对幼儿园教师情绪劳动与专业发展关系的解答,可能开辟出重构学前教育专业性、促进幼儿园教师专业发展的一条新路径。本研究结合有关情绪劳动的理论和实证研究结果,认为幼儿园教师情绪劳动的结构与专业发展水平相一致,优化情绪劳动的结构可以促进专业水平的提升,实证研究结果支持该论点的成立。情绪劳动与教龄关系的研究发现:表层表现在教学头5 年呈增长趋势,而后逐渐回落;深层表现随着教龄增加而平稳增长,6~10 年教龄组,深层表现达到最大值,随后有所下降;教龄达11 年的教师,其自然表现进入快速发展阶段;整体上,自然表现发展慢于深层表现和表层表现[5]。教龄的长短虽然不能直接代表专业发展水平的高低,但两者之间存在一种正相关关系,情绪劳动表现形式与教龄的这种关系在一定程度上支持了本研究的论点。

幼儿园教师的情绪劳动主要是为了满足专业性的要求,而非仅仅做出一种外在的表现满足社会的期望。已有研究发现,幼儿园教师情绪劳动的表层表现的频率远远低于深层表现和自然表现,而在其他职业中,表层表现和深层表现的频率均无显著差异[29]。无论是表层表现、深层表现还是自然表现都是幼儿园教师的专业行为表现,它们的表现频率会影响幼儿教师的专业水平,表层表现频率越高,展现的专业水平就越低,深层表现特别是自然表现频率越高,展现的专业水平就越高。有研究者就提出对幼儿园教师进行情绪劳动方面的培训[30]。通过对情绪规则的解读和重构、对情绪管理方法的学习,优化幼儿园教师情绪劳动的结构,可能是今后促进幼儿园教师专业发展的重要路径。

幼儿园教师的专业发展是一个系统工程,本研究的假设检验中,只选取了幼儿园教师专业发展中的个别指标进行验证,所以本研究提出的论点的成立带有一定的局限性。本研究希望通过对幼儿园教师情绪劳动与专业发展关系的探索性研究,引发出关于情绪劳动与幼儿园教师专业发展、与学前教育专业性关系的多角度、多类别的研究,尽快科学、系统地描绘出情绪劳动与学前教育专业性质、与幼儿园教师专业发展的关系。

[注释]

① 本文中幼儿园教师情绪劳动量表(修订版)中的项目保留原序号。