分析关于加强传染病管理预防院内感染发生的影响

郑国贤

(松原吉林油田医院,吉林 松原 138000)

随着近几年全球传染病的发生频率,以及我国医疗卫生体系的不断完善和改进,各级部门逐渐重视医院传染病管理工作。传染病管理工作是属于预防院内感染的重要性环节,传染病院内感染不仅会危及医护人员及患者的生命安全,且会诱发医患纠纷,影响医院整体化医疗服务水准[1]。医院属于防控传染病的最前线场所,加强医院传染病管理,降低院内感染风险,是提高医院医疗服务质量的重要因素[2],对此,本文对加强传染病管理对预防院内感染的效果进行了分析,如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2018年1月~2018年12月期间本院收治的1000例住院患者及200名医护人员作为未加强传染病管理前的研究对象,另取2019年1月~2019年12月期间本院收治的1000例住院患者及200名医护人员作为加强传染病管理后的研究对象。加强传染病管理前患者男女比例为562:438,平均年龄为(37.3±2.4)岁;加强传染病管理后患者男女比例为564:436,平均年龄为(37.4±2.6)岁。加强传染病管理前医护人员男女比例为85:115,平均工作年限为(12.5±2.2)岁;加强传染病管理后医护人员男女比例为88:112,平均工作年限为(12.6±2.4)岁,加强传染病管理前后患者及医护人员资料无差异,P>0.05。

1.2 加强传染病管理方法

(1)增强医院管理层对院内感染管理重视度,保障医护人员有良好的安全防范及自我保护意识,可规范性完成相关医疗操作,注重对医护人员传染病预防的相关培训学习工作,以提高其传染病防范意识。(2)健全医院传染病管理制度,结合医院感染及传染病预防管理规定,并根据当前临床医院实际情况来针对性的完善隔离管理制度、消毒管理制度以及无菌操作管理制度等,以此强化传染病预防管理。(3)监测疫情,预防院内传染病交叉感染,降低院内感染的主要工作为对传染病疫情进行监测,结合院内、院外感染数据,含括有血清检查结果、细菌培养结果以及分子生物学检查结果等来充分了解传染病,对传染病传播途径进行分析,并研究造成院内交叉感染的主要性因素,严格遵守无菌消毒隔离原则,保障医疗废弃物处置恰当、各医疗器械消毒灭菌达标等。(4)保护免疫功能较低患者,免疫功能较低者属于感染传染病的主要性群体,医院住院部属于人员聚集性较多的场所,若有需要应对免疫力低下患者实施保护性隔离措施,减少对其的侵入性操作,保障皮肤完整性,降低病原体入侵患者体内的机率,同时还需避免其出现食源性感染。(5)注重重点环节防控,严格做好无菌操作:严格做好无菌操作,认真执行好各项消毒隔离制度,是预防传染病院内感染的有效措施。在进行各项侵入性操作时,严格按照无菌操作进行,吸痰时要使用一次性吸痰管佩戴好无菌手套。要随时保持室内干燥通风,要做好室内地面、空气、物品表面消毒工作,可采用空气净化器进行持续净化。产房、ICU、输血室、口腔室、外科手术室以及内镜室均属于医院院内感染病传播的高发性科室,应积极动员这些科室内医护人员参与到传染病防控工作中来,以有效降低院内感染机率[3-5]。(6)医院还要加强监督管理和考核,进一步提高传染病护理管理,要做到院内感染发生情况、病原体、感染类型等及时填报。要确保管理制度有效的落实,提高护理操作的安全性以及规范性,有效不免院内感染[6]。

1.3 观察指标

观察传染病管理前后医护人员及患者院内感染情况。研究期间被感染传染病、住院期间属于病原体潜伏期而在出院后出现被感染症状均在此次院内感染数据统计范围内。

1.4 统计学分析

P值用SPSS 22.0软件计算,计数资料用%表示,用x2计算,统计学差异评判标准为:P<0.05。

2 结 果

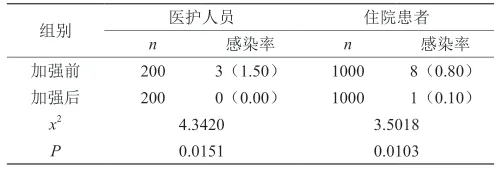

加强传染病管理后医护人员及住院患者院内感染机率,由加强管理前的0.08%下降到0.01%,加强传染病管理后医护人员及住院患者院内感染机率与加强前相比均明显降低,P<0.05,见表1。

表1 医护人员及住院患者院内感染率比较[n(%)]

3 讨 论

因为传染病护理本身就具有被感染的高风险,为避免传染病发生院内医护感染的风险,要加提高护理人员的安全防范意识,加强护理流程管理,提高护理人员的操作规范性,最大程度减少院内感染的发生情况[7-10]。医院传染病管理工作属于不断完善的过程,作为感染源聚集的危险地带,医院应加强对传染病的管理工作,避免传染病院内感染发生,要提高医护人员规范操作性和安全防范意识,严格做好传染病的防控消毒工作,切断传染病传播途径,积极预防传染源,严格落实《中华人民共和国传染病防治法》,将传染病管理工作作为长期任务来抓,持续性改进医院院内感染防控质量,提升院内感染管理水平,增强医护人员医疗操作规范性及无菌性,提高其传染病防范意识,降低院内感染发生机率,减少传染病对医护人员及患者的危害,降低医患纠纷,保障医疗安全。加强传染病管理可有效降低院内感染机率,对预防和控制院内感染有积极的作用。