从出土唐志看古燕国蓟城方位

鲁晓帆

位于今天北京动物园后身、高梁河(又称长河)北岸的北京石刻艺术博物馆(即真觉寺、俗称五塔寺)(图1),其院内的历代墓志长廊中(图2)镶嵌着一方不太起眼的“唐高元表墓志铭”(图3)。但就是这方小小的墓志铭,却有可能改变人们对它本质上的看法。据查找现存的有关资料,此志是在20世纪50年代初在北京城的郊外出土,但具体出土时间及地点等均不详。志石高、广均为42厘米。志文正书,首题“唐故高君墓志铭并序”,共计19行,满行20字,全文共计347个字。撰文及书丹者未载。盖佚。但此志铭的文字镌刻较精,整体上看敦厚雅驯,行笔中存有魏碑之遗韵,厚重且不乏遒美之态,凝重又不囿于唐楷之法,在北京出土的唐志中可谓书法之精品。志文拓片还见载于《北京市文物研究所藏墓志拓片》《新中国出土墓志·北京卷》《北京石刻艺术博物馆馆藏墓志拓片精选》等书籍。从笔者对志石的考证来看,它大约是在唐天宝十五年(756)后不久上石的。虽然它没有记载下什么特别重要的历史事件,但它记载墓主人的逝地与葬地,却给我们今天确定古燕国“蓟城”方位,提供了极为重要的依据。它还间接地记录了大唐范阳节度使安禄山及部下僭越称帝,建立大燕政权的史实。志铭中披露的这些蛛丝马迹,为我们今天研究历史上北京城的发展变迁,确定悬疑多年古燕国“蓟城”的具体方位,都提供了极为可靠且重要的历史资料。为了使读者能够对照认知,笔者特录此志文(」符号为志文换行)如下,并加以考证,以飨读者。

唐故高君墓誌銘並序」

君諱元表,字升邈。望本平原。漢代彪之苗,厥肇驪連」之裔。源深沠袤,戩裦祚逖,爪瓞繁於浙右,葛藟布于」燕垂。高祖君蕐,神假溫良,廉素自牧,務以禮讓為上,」不伐已以勝人。曾祖荒。忠信澡行,仁義浴德,不履有」競之地,而與物無干。祖朗,箕裘尠篺,清和在躬,擅野」鶴于髫初,對家禽於齔歲。君風雲逸氣,秉節高亮,蹸」轢酋豪之黨,挫拉胯肶之流。作閭閈之領褏,為郡縣」之褾准。生崖覃享,春秋七十有四,以天寶十四載龍」集協洽獻春正月辛酉之日,卒於勿翦之私苐也。君」之遺嗣,孟曰庭玉,鄉里之雋秀也;仲曰庭昞,法門之」上列也;季曰庭謙,武司之雄傑也;次曰庭暉,翰苑之」司南也;愛子庭畬,儒林之維宗也。可謂孝友成家,積」慶縻趾。雁序有修,鴒廩靡孤。咸丁」所天之憂,踰於毀瘠。遷化之月甲申之日,窆于燕城」西卌裡,禮也。塋竁扃鍵,延於永劫。懼將眢陵穀之將眢,莫」辯佳城,立貞石以鐫銘,庶來葈之沿祀。銘曰:」燕都外兮郊墅間,坎桑渚兮兌重山,泉門一閈不再」豁,孤魂冥寞去無還。」

志云:“君讳元表,字升邈。望本平原。”结合志文首题可知:墓主人姓高,名元表,字升邈,郡望为“平原郡”。这个“平原”郡,其管辖地区即现今山东省德州市陵县一带。

志云:“汉代彪之苗,厥肇骊连之裔。”这里汉代“彪”,就是指东汉末年著名的文学家、经学家高彪,他在当时的知识界中具有一定的影响力,他著文颇多,其中《补续汉书·艺文志》流传至今。而这“骊连”就是史上的骊连氏,是华夏非常古老的姓氏之一。志文是谓高姓来自于古老的骊连氏,而高元表是汉代著名的文学家、经学家高彪的后裔。

志云:“源深沠袤,戬祚逖,爪瓞繁于浙右,葛布于燕垂。”志文在这里是说高姓氏族源远流长,汉代高彪的子孙更是派生出许多的支脉,在福泽的保佑下不断地向远方延伸,子孙繁衍的速度很快就到达浙水一带,并且也蔓延到了大唐北方幽州城的周边。即是谓墓主人高元表的现籍为唐代的幽州地区。

墓志详记了高元表上三代。因志石为高元表其子所立,是以高元表之子的口吻记载的高元表上三代,所以在称呼上比正常墓志所记要高出一辈,即:“高祖君华,神假温良,廉素自牧,务以礼让为上,不伐已以胜人。曾祖荒,忠信澡行,仁义浴德,不履有竞之地,而与物无干。祖朗,箕裘,清和在躬,擅野鹤于髫初,对家禽于龀岁。”这段志文就是谓高元表的上三代人,都是谦逊恭让的读书之人。

志云:“(高元表)风云逸气,秉节高亮,蹸轹酋豪之党,挫拉胯之流。作闾之领,为郡县之标准。”即是说高元表继承了上三代的家风,在风云变幻无常的日子里,一直具有非常超脱世俗的气度。他秉承高尚忠正的品质,但是其强势的作风,还是能够辗轧那些欺凌百姓的豪绅,打压横行乡里的无赖流氓。他作为邻里街坊们的领袖人物,成为郡县府衙官员做人做事的典范。

志云,高元表的遺嗣:“孟曰庭玉,乡里之隽秀也;仲曰庭,法门之上列也;季曰庭谦,武司之雄杰也;次曰庭晖,翰苑之司南也;爱子庭畲,儒林之维宗也。可谓孝友成家,积庆縻趾。雁序有修,鸰廪靡孤。”此志文运用5个排比句,言简意赅地表明高元表的遗嗣,即5个儿子的职业与权属。老大高庭玉“乡里之隽秀也”,即在家乡是个优异出众的人物。老二高庭“法门之上列也”,即是佛门里的上座。老三高庭谦“武司之雄杰也”,即是兵部武库司中才智出众的人。老四高庭晖“翰苑之司南也”,即是翰林院中起草诏制的人。爱子即老五高庭“儒林之维宗也”,即是读书人中的楷模。志文在这里是说5个兄弟都非常地孝顺父母,且弟兄之间也非常团结友爱,他们都没有被琐事、烦心事所束缚,虽然失去了双亲,但他们都非常有序、按部就班地在各自岗位上努力发展着。

志云:“(高元表)生崖覃享,春秋七十有四,以天宝十四载(755)龙集协洽献春正月辛酉之日,卒于勿翦之私苐也……咸丁所天之忧,踰于毁瘠。迁化之月甲申之日,窆于燕城西里,礼也。”这里的“燕城”就是谓唐时的幽州城,它主要是“安史之乱”时期对幽州的一种称呼。即是说在下葬的这个月选择了甲申这个日子,其5个儿子就把他葬在了幽州城以西大约四十里的地方。这“”字是个多意字,意是指“四十”。

但为什么此志石里有“燕城”“燕都”这两个相近似的称呼呢?实际上这是两个既有联系,又是指不同历史时期的两个城市概念,不是指同一件事儿。但是不注意的话,很可能就把它们混为一谈了,并且造成了人们在认知上的错误。几十年来,相信有许许多多的专家学者都曾见过这方墓志铭,可是谁也没有把它当回事,匆匆一看也就把它当成一般性的唐志放在了一旁,以至于再没有人对它加以深入地研究了。即把“燕城”只当成后期“蓟城”的异写,且又把后期“蓟城”想当然地认为就是春秋战国时期的蓟城。笔者也曾为此方墓志的内容踌躇了一段时间,且曾反复推敲过此志文中的“燕城”与志铭中“燕都”称谓之间的异同,最终认定此志文与其铭文中的所指,绝对不是一回事。用词上的不同,这里面大有玄机存在,它其实就是魏晋以后唐“幽州城”与汉以前“蓟城”的区别,即现今专家们口中的后期蓟城与前期蓟城之间的区别。这也真是应了南宋夏元鼎《绝句》诗中“踏破铁蹄无觅处,得来全不费工夫”之语。几十年来,几代人的找寻,始终未见“蓟城”的踪影。而在此志铭中仅十几个字,就不废周折的把古燕都“蓟城”的位置给解决掉了。仔细研究这方墓志铭,会发现高元表逝世于唐天宝十四年(755)春,而葬于唐至德元年(756)以后,具体是在哪一年没有明说。而撰志者聪明的智慧,也就充分体现在他的志文中,对于“逝地”,他即没有使用大唐“幽州”或“范阳郡”的称呼,也没有使用安、史僭上皇位的“大燕”等字眼,而是使用了一个较为中性,且独创的称谓“燕城”来代替。这即顾全了大唐政府之颜面,也未扫伪政权之脸面,且还与志铭中的“燕都”之语厘清了界限。按《旧唐书·安禄山传》载:“(天宝十四年)十一月,反于范阳……十五年正月,贼窃号燕国,立年圣武。”但是仅仅一年后,即757年正月初五,其子安庆绪就与奸臣严庄、宦官李猪儿等合谋杀害了其君父安禄山,自立为帝,年号“载初”。759年,安庆绪又在邺城被其部将史思明所杀。在《新唐书·逆臣上》载:史思明在乾元二年“正月朔,筑坛,僭称大圣周王,建元应天……夏四月,更国号‘大燕’,建元‘顺天’,自称应天皇帝……号范阳为燕京,洛阳周京,长安秦京。”从此,今天的北京城前身就又有了一个新的名字“燕京”。而这一称呼在现今北京出土的唐代墓志当中,也仅见于罗振玉《京畿冢墓遗文》中收录的《大燕赠右赞大夫段公夫人河内郡温城常氏墓志铭》,其载有“以其年十一月廿一日权殡于燕京城南”为佐证。但在大唐上元二年(761),史思明在河北鹿桥驿被其长子史朝义弑杀。史朝义从而在洛阳继位“大燕”帝,建元“显圣”。但史朝义在宝应元年(762)就被大唐军队所击败,在走投无路的情况下,自尽身亡。这场从幽州起兵,前后8年的“安史之乱”,给唐王朝造成的影响是空前的。它使唐王朝由盛转衰,同时也给广大民众造成了极大恐慌与灾难,生活和生产秩序全部被打乱。而安禄山父子所建立的“大燕”国,其所用的3个年号加在一起,也只不过是区区3年多一点的时间。史思明、史朝义父子的“大燕”年号,《旧唐书·史思明传》中载:“思明乾元二年僭号,至朝义宝应元年灭,凡四年。”而在这一时期唐肃宗李亨也先后使用过3个年号,即“至德”“乾元”“上元”。继任的唐代宗李豫年号“宝应”,也只用了两年。正是这种千变万化,使高元表墓志的撰者在战火纷飞的年代中,不知道具体该使用谁的年号,因而也不好确定具体是在哪一年下葬的,撰者就只好采取模糊的做法,不具体写出是在哪一年,只是谓“迁化之月甲申之日”。按《周礼·王制》规定:“天子七日而殡,七月而葬;诸侯五日而殡,五月而葬;卿大夫、士、庶人三日而殡,三月或逾月而葬。”意思是天子亡后7天才入棺,7个月后才下葬;诸侯5天入棺,5个月后下葬;大夫、士、老百姓是3天后入棺,3个月或1个月后下葬。此志文虽然没有写明具体的下葬年,但却可以大体推算出来。这是因为此志石的首题是“唐故高君墓志铭”,也就是说在逝者死后,后人就开始为他撰刻墓志铭了,但突然间在幽州发生了“安史之乱”,幽州城就此变成了安禄山父子“大燕”国的东都“范阳”城,而为了与大唐“范阳”城称呼加以区别,又要有“大燕”国的元素,撰者就称呼它为“燕城”。而史思明父子建立的“大燕”国,虽然把幽州的称呼直接就改称为“燕京”,但很显然“燕京”这一名称的出现,是在此墓志深埋地下之后的事,要不然此墓志的首题就直接写成“大燕故高君墓志铭”,且把逝地或葬地就直接写成“燕京”,也就没必要这么故弄玄虚地玩文字游戏了。故高氏下葬的时间,应是在大唐乾元二年(759)之前,即安禄山父子统治的3年间。而最有可能就是唐至德元年(756)。可以说此志是安禄山父子反唐,建立“大燕”伪政权一个间接的实物证据。

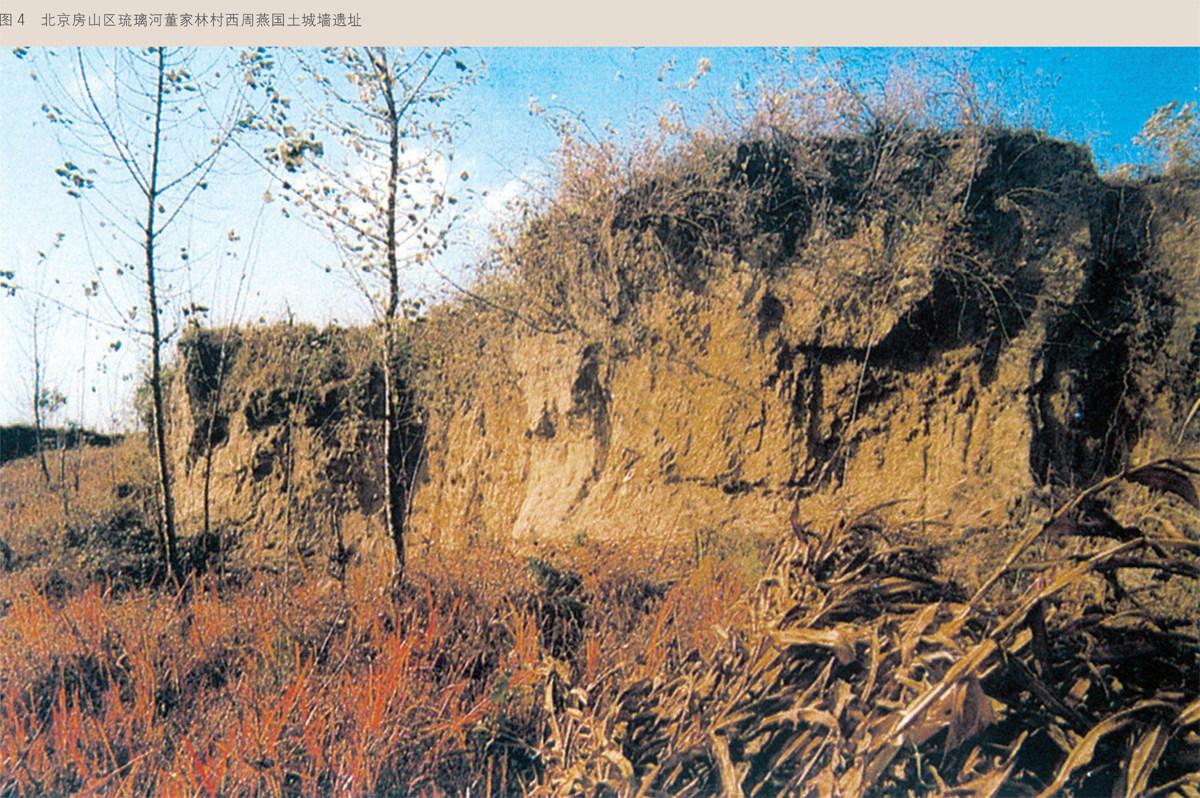

而此志铭曰:葬于“燕都外兮郊墅间,坎桑渚兮兑重山”。这里所说的“燕都”,就是指商周时期在北京地区的重要封国——蓟国的都城“蓟城”。蓟国,它是今北京地区最早形成的国家之一,是殷商时期在桑干河(漯水,今永定河)畔自然承继下来的一个小国。而到了西周初期,蓟国又成为周王室在北方除燕国之外的另一个重要封国。在《礼记·乐记》中记载:“武王克殷,反商。未及下车而封黄帝之后于蓟。”而在《史记·周本纪》中记载:“武王追思先圣王,乃襃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。”但不管周初分封的蓟国,到底是黄帝之后,还是尧帝之后,蓟国都是以“蓟城”为都城的重要封国,这是一个不争的史实。而另一个周初分封在北京地区的重要封国—燕国,其初始之都城“燕都”,就在今天的北京房山区琉璃河董家林村一带(图4)。即《史记·燕召公世家》载:“周武王之灭纣,封召公于北燕。”20世纪七八十年代,在此地相继出土了大量带有“侯”铭文的青铜器(图5),以及土城邑、宫殿建筑构件等,充分证明了此地就是商周时期“燕国”都城所在地。这样北京地区在3000余年前,就有两个同时并存的诸侯国都城。虽然具体建城的时间现今学者说法不一,且争议性还很大。但是在1995年,研究北京史的众多专家学者,终于摒弃前嫌达成了一致观点,即根据《淮南子·兵略训》所记:“武王伐纣,东面而迎岁,至汜而水,至共头而坠,彗星出而授殷人其柄。”即武王伐纣时有彗星与岁星同时出现的天象,推测这一年大致为公元前1045年,而从纪念性及象征性的意义来讲,就暂定此年为北京地区建城的起始年,并且还在当时认定的古“蓟城”之地,即今北京广安门北的滨河公园内,竖立起了北京建城纪念柱(图6)。但是随着时代的变迁,受封于3000年前北京地区的两个诸侯国,到了西周中期以后,国力情况发生了显著变化,位于小燕山(即大房山)脚下的燕国日益强大,而桑干河畔、以“蓟丘”而得名的弱小蓟国,被日益强大的邻国—燕国强行吞并。在唐代张守义《史记·周本纪正义》载:“按:周封以五等之爵,蓟、燕二国俱武王立,因燕山、蓟丘为名,其地足以立国。蓟微燕盛,乃并蓟居之,蓟名遂绝焉。今幽州蓟县,古燕国也。”这以后的燕国,就把都城从今房山区琉璃河董家林村迁到了蓟国的“蓟城”,并把它作为了“燕都”。但是燕国占据蓟国的具体时间,迄今尚有一些争议。一些人把战国时期燕昭王伐齐获胜,即公元前284年燕昭王以乐毅为上将军,与秦、赵、韩、魏国合纵攻破齐国,一度占有齐国大部分的领土,致使燕国达到了全盛时期,当作迁都之时。而当代的考古与历史学家赵评春、孙秀仁等人,却提出了不同的看法,他们在《论燕国新城年代与燕都蓟城方位道里》一文中,根据班固的《汉书·地理志》的记载:“蓟,故燕国,召公所封”,认为燕国是在西周厉王流亡时,即“周召共和”执政时期,封燕惠侯于“蓟城”的,时间大约是在公元前841至前828年之间,把燕国的都城从今天的房山区琉璃河董家林村,迁移到西山脚下桑干河畔“蓟城”的,并列举了史实加以论证,这就在时间上比前者上推了500余年。这里所说的“召公”与“周公”,千万不能与周初武王所封燕国的“召公”和“周公旦”相混淆。这“周公”与“召公”之名,它原本体现的是封地和爵位,而这封地与爵位是可以世袭继承的。在西周厉王统治时期,发生了“国人暴动”,在周厉王“奔彘”期间,周朝的朝政是由周定公与召穆公共同代行执政,历史上称“共和行政”时期。而这个召公是召公的后人“召公穆虎”,周公也是周公旦的后人“周公姬鼻”。此外,还有人认为燕国迁都“蓟城”的时间,是在春秋初期,即燕郑侯之子、燕国第15位君主燕缪侯(亦称燕穆侯)在位期间,他在挥军北征南讨之时,吞并了古蓟国,这之后就将燕国都城由今房山区琉璃河,迁到了桑干河边的蓟城。这一观点似有臆造之嫌,也没有什么佐证,对今天的影响也不大。而在《韩非子·有度篇》中载:“燕襄王以河为界,以蓟为国。”无疑是说燕国的燕襄公时期(前657~前618)以“蓟城”为都城了。所以,燕昭王迁都“蓟城”之说确实值得商榷,似乎在时间上有点太晚。有关燕国的史料现今留存的不多,记载蓟国的史料更是凤毛麟角,迄今也没有发现任何的墓葬遗存。可见,蓟这个弱小封国,在史上留存的年限确实是很短暂的,要不在西周长达300余年、春秋300年的历史中,“蓟”国为什么一点痕迹都没有留下来?而在这以后,不管是燕国几起几落时期,还是被外族南下侵扰毁城后,甚至几易迁都、改朝换代以后,这个“蓟城”一直到了秦、两汉时期成为方国都城期间,它都矗立在桑干河畔,且城址的位置一直未有改变。据宋代罗泌《路史·国名纪一》载:“蓟县今范阳治。地多蓟。水经注:蓟城,西北隅蓟丘为名。班志云:蓟,故燕国名。(自注)非今蓟城南北九里、东西十里慕容隽造。”就是说唐时幽州就是辽宋时期的燕京,其地域大多是来自于历史上的蓟国治地。北魏地理学家郦道元《水经注》中载:蓟城,因其西北角有蓟丘,从而得名。班固的《汉书》载:蓟城,是古燕国都城。而在商周时期,古燕国的得名,是来自于临近的小燕山(即今房山区大房山或大防山),其都城曾先后被称之为“燕毫”“燕都”。它在兼并了桑干河边上的蓟国后,就把都城迁到了“蓟城”,此后“蓟城”就被称为“燕都”。而这以后“燕山”之名,也就随着燕国都城的迁移,从狭义的小燕山(大房山),扩展到了“蓟城”以北的广大山峦,即成为了今天环绕北京北部的山脉之名。

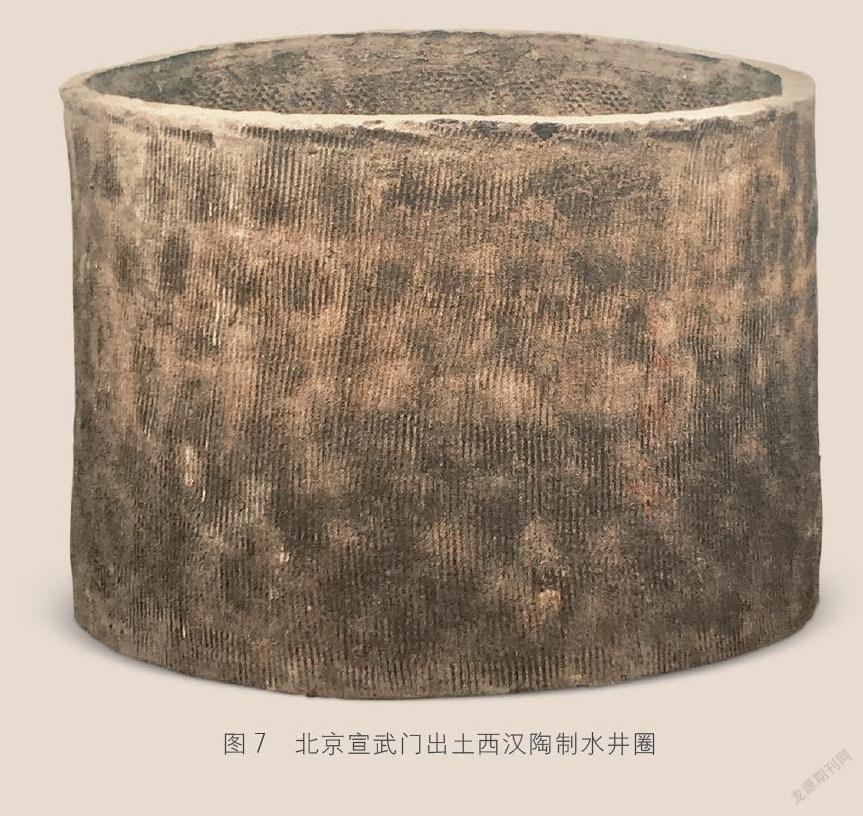

但这个“蓟城”到底是在今天的何处呢?有关这前期“蓟城”的研究,几十年来专家学者们一直争论不休,不论是哪一种说法,都缺乏直接有力的证据,即文字资料或是考古遗存。其中认为古老的“蓟城”位于今广安门一带唐幽州的前身占据多数。其证据是:20世纪50年代在今北京广安门以南700米处,即所谓“蓟丘”以南一带,曾发现了大量战国时期的宫殿建筑构件,出土了一些饕餮纹半瓦当。1956年在北京永定河引水工程的考古发掘中,发现151座春秋战国至两汉时期的陶井,其中战国36座,分布最密集的地区是在今天北京宣武门至和平门一带。1965年在配合北京市政工程的考古发掘中,在陶然亭、白云观、姚家井、广内白纸坊、广内南顺城街、和平门外海王村等处,发现65座战国至两汉时期的陶井。较密集的地方是位于北京明清内城的西南角,即宣武门至和平门一带。而70年代又陆续在今西单大木仓、宣武门、白纸坊、陶然亭、姚家井等处,发现了一批战国至汉代的陶井(图7)。发现的这些陶井大部分都是用一节节的井圈套叠成圆筒状,有些井底还发现汲水用的水罐等生活用品,很显然这些都是人们生活用的水井。一些专家就推测“蓟城”应是在发现陶井最密集处,即今北京城宣武门至和平门一带。但考古专家赵其昌在《蓟城的探索》中说:“(井圈)有的属汉代,有的属战国,时代不一,但有一点却是共同的,也是特殊的现象:即所有井圈的出现,都是井的下半部陶圈。三圈五圈,多少不等。无论从地面开槽挖沟所获,或者地下施工所得,都是如此。”即是说此地它有文化的断层,隐晦地说明此地并不是“早期蓟城”所在地。有专家就此研究推断,这是当年修缮汉代王陵时,大批的民工聚居劳作在此,留存下来的生活痕迹。1956年在北京永定门外安乐林村大公报宿舍工地出土的唐建中二年(781)上石的《姚子昂墓志》,其铭曰:“右临城廓,西接燕王之陵。”就是说姚墓是葬在唐幽州城西北六里,故言“右临城廓”。而“西接燕王之陵”,是谓墓地西边有汉代燕王的陵寝,这在史书上也确有燕王陵的记载。北魏郦道元《水经注·漯水》云:“漯水又东,径燕王陵布,陵有伏道,西北出蓟城中,景明中(北魏宣帝年号)造谆屠,建刹,穹泉掘得此道,王府所禁,莫有寻者……竟不知何王?”而据南宋洪迈《夷坚志》支甲卷一“燕王迁都”云:“天德二年五月以燕山城益而人众,欲广之,其东南隅曰:‘通州门’,西南曰:‘西京门’,各有高丘,俗呼曰:‘燕王冢’,不知其为何代何王也……民以白府留守张君,为请于朝廷,乃遇枉其迭而避之。”此说明在金代海陵王完颜亮扩建金中都城(即唐幽州、辽南京城承继)时,为了避开汉燕王陵而想改变中都城墙的位置。在《金史·蔡圭传》中载:“初,两燕王墓旧在中都东城外,海陵广京称围,墓在东城内。前尝有盗发其墓,大定九年诏改葬于城外。俗传六国时燕王及太子丹之葬及启圹,其东墓之柩题其和曰:‘燕灵王旧’。‘旧’古‘柩’字,通用。乃西汉高祖子刘建葬也。其西墓,盖燕康王刘嘉之葬也。珪作《两燕王墓辩》,据葬制名物款刻甚详。”即蔡珪考证两墓是燕灵王刘建、燕康王刘嘉的陵墓。《金史·世宗纪》载:“大定九年(1169)二月,诏改葬汉二燕陵于城东。”就是说把二燕王陵迁葬到了金中都城的东边,即今天北京顺义区温榆河畔后沙峪镇燕王庄村。在民国二十二年的《顺义县志·疆域志·区域》载燕王庄:“在温榆河东北,汉燕灵王、康王陵移葬于此,原称燕王冢。”而姚志所记“西接燕王之陵”就是指二燕王陵是在唐幽州城东边,也正是在金中都扩大后城中的东南角,正是今日大量战国至汉代水井密集的出土地。这间接地说明为了建造汉代王陵,当时在此处曾聚集了大量民工,日复一日、年复一年地劳作在这块土地上,从而留下了大量生活遗迹。当时修筑的汉王陵墓规模宏大且做工也相当地考究,其用纯木结构建设的庞大地宫,是仅次于汉天子的陵墓。1974年在北京丰台区郭公庄南出土的大葆台汉墓(图8),以及2000年在北京石景山区八宝山以西出土的老山汉墓,它们都采用“梓宫、便房、黄肠题凑”的汉代天子葬制。繁复庞大的工程,造成了上万民工长达数年的劳作,其工程量及规模可想而知。看看今日出土的汉代陶井的数量与区域,也就对曾经埋葬在这里的两燕王墓,有了一定认知,即这汉代燕王陵怎么能与其都城紧邻呢?别的都不说,这私密性在哪儿?且在这一地区还曾发现了不少的汉代墓葬,显然前期蓟城在这里的可能性几乎为零。而1974年考古工作者在白云观附近所谓的“蓟丘”发掘中,在一段古城墙的西北角下,又发现了压在下面的3座东汉时期的墓葬。根据考古学的叠压关系,说明该城墙建造的年代不应早于东汉。很显然此处的“蓟城”是在东汉以后建成的,即魏晋以后的“后期蓟城”。赵其昌在《蓟城的探索》中还披露,发掘白云观以西遗址时:“细沙中间常常夹带一些夹砂红陶碎片,陶碎片又常常具有棱角磨光的现象。”这间接说明在此段永定河(桑干河)的上游河畔,一定还建有一座古代城池,而这个城池现在来看必定是战国至两汉以前的“蓟城”。由于受到大自然环境的影响,这个位于山脚下、桑干水边上的“蓟城”,其城中建筑也常常被暴雨和山脉下泄的洪水所冲垮,而这些被雨水冲垮的建筑构件,也就随着城边汹涌的永定河顺流而下,从而堆积在了当时地势相对较高的今廣安门一带。而经过河水长年累月地冲刷,这些建筑的瓦砾,其棱角也就慢慢被磨成了圆角,这是再自然不过的常识。1965年,在北京八宝山出土了一方《西晋幽州刺史王浚夫人华芳墓志铭》(图9),其载:华芳“权假葬于蓟城西廿里”。其墓中还随葬了珍贵文物银铃、料钵、骨尺等。用其墓出土的象牙骨尺(图10)作为计量工具,按墓志记载以出土地向东丈量20里的话,就应是魏晋时期蓟城的所在地,而这恰恰就是今天的会城门以东一带。这说明魏晋时期的“蓟城”,就在今天以广安门为中心的唐幽州一带。当今史学界达成共识的唐代幽州城址,与魏晋时期的蓟城正是一种上下的承继关系。根据现存的大量历代史料,以及唐幽州城周边出土的多方唐墓志来考证,幽州城垣的四至:即东垣在今北京西城区(原宣武区)的烂缦胡同与法源寺之间的南北一线,西垣在今白云观西土城台至小红庙村之南北一线,南垣是在今北京西城区(原宣武区)姚家井以北的里仁街东西一线,北垣是在今白云观西土城台至头发胡同东西一线,从而证实这是魏晋(后期)蓟城的大致范围,也是以后辽代南京城、金代中都城扩大发展的根基。而此城不是古蓟城的说法还有,唐初大诗人陈子昂(661~702)曾到过幽州,在其《蓟丘览古赠卢居士藏用七首并序》中曰:“丁酉岁,吾北征。出自蓟门,历观燕之旧都,其城池霸异,迹已芜没矣。乃慨然仰叹。忆昔乐生、邹子,群贤之游盛矣。因登蓟丘,作七诗以志之。寄终南卢居士。亦有轩辕之遗迹也。”显然,自序中所说的“蓟门”是指当时的唐幽州城(即后期蓟城),而“燕之旧都”就是指战国时期的燕国都城“蓟城”。而“吾北征”就是谓陈子昂从幽州城北向去征讨契丹。其七首诗之一《轩辕台》载:“北登蓟丘望,求古轩辕台。”之二《燕昭王》载:“南登碣石阪,遥望黄金台。”正是陈子昂北征契丹时,他遍览了古燕国蓟城的名胜,即往北登上了“蓟丘”遗址来远眺轩辕台、往南登上过“碣石宫”遗存来远望黄金台,在敬仰、凭吊古代先贤志士后,除了留下这脍炙人口的七首诗之外,还给世人留下了《登幽州台歌》中,那震古烁今的千古绝句:“前不见古人,后不见来者。”可见,在唐初时,战国时期燕国都“蓟城”的遗迹“蓟丘”“轩辕台”“碣石宫”“黄金台”等遗迹还都存在。据元人熊梦祥撰写的《析津志》载:“轩辕台在京西,世传黄帝筑此台。李白云:燕山雪花大如席,片片飞入轩辕台,即此也。”显然这里所说的京西,就是指当时元大都城西,即今天的石景山区古城以西一带。而这“黄金台”亦被称作“招贤台”,它是战国时期燕昭王为尊师郭隗所建造的。南朝梁国任撰《述异记》中载:“燕王为郭隗筑台,今在幽州燕王故城中,土人呼为贤士台,亦曰招贤台。”这里“燕王故城”指的也是前期蓟城,而绝不可能是指当时的幽州城(即后期蓟城)。以上事例充分说明,位于今北京广安门外的白云观,其以西由土阜而形成的所谓“蓟丘”,根本就是今人张冠李戴,完全是为了己说蓟城,而造出的一个蓟丘,没有任何的历史学依据。

根据上世纪还星星点点存有的一些遗迹,以及流传下来的石景山区古城村地名,参考清代史料的记载,有一部分学者认为,古老的燕国都城就在今北京石景山古城以西、模式口(谐音磨石口)以东一带,但这似乎缺少过硬的实物证据。如今唐代高元表墓志铭的出现,给出了一个较为完整清晰的答案,其铭曰:“燕都外兮郊墅间,坎桑渚兮兑重山。”这里“郊墅”指“燕都”郊外的农舍,引申即为墓地。而“坎桑”即是谓蜿蜒起伏的桑干河。这“渚”字,原是指渚水,后引申是指水中的陆地或是水边。而这“兑”字,即指的是按已经承诺的去做。“重山”就是谓重叠的山岭。这志铭中说的是高元表后人,把他葬在了唐幽州城以西40里,古燕国都城“蓟城”郊外、水流湍急的桑干河畔墓地中,兑现了他的生前遗愿。这个遗愿就是高元表一生所秉持的清静与释然,而在这被废弃的古燕国蓟城的郊野,它远离喧闹繁华的幽州城,正符合他这一要求。根据志铭的描述:他的墓地坐北朝南,背后倚靠着层层叠嶂的太行山余脉,其西、南两面是曲曲弯弯流淌的桑干河水,而东边是满目苍夷且静寂的古燕国都城“蓟城”。志文在这里用最简练的语言,描绘出墓地周围的地貌与地形。而志文中“窆于燕城西卌里”就是指墓地与唐幽州城西垣之间的大致距离与方位。此墓志具体的出土时间、地点均不详,按照此墓志所记的地貌、地形的特征,以及据“燕城西卌里”的距离、方位等诸多因素来分析研判,此墓志应出土于唐幽州以西的今北京石景山区古城以西、模式口以北一带。今天随着此方墓志的出现,持有古“蓟城”就在桑干河畔,即今石景山区古城村以西、模式口以东一带的论点,就得到了唐代出土文物的印证。值得一提的是,有北京史研究学者王春花了20余年时间,结合史料实地踏勘、调查走访,证实了古“蓟丘”就是今天石景山区模式口以东“金顶山”(图11)的观点,并标示出古“蓟城”城址的四至和“蓟城”中原燕国元英、历室、碣石等宫殿,以及轩辕台、宁台、黄金台在当今的大致位置,为我们今天研究古老的“蓟城”遗址,提供了很好的參照。

综上所考,今天北京石景山区的古城以西、模式口以东一带,就是历史上存在于北京地区古燕国都城“蓟城”的原始地。此墓志用了最为简练且详实的记载,从它与唐幽州城所处的相对方位,到相距的里程,以及墓地周边的地形、地貌等环境,诠释了墓葬一带的特点。此考证结合历代史籍、唐代陈子昂的诗词及清人史料的记载、特别是今人的实际考察踏勘,这些就为确定古燕国都城“蓟城”之地点,夯实了证据基础。

(责任编辑:牧风)