关于弘一书法的几个问题

赵鹏辉

弘一法师是近代的高僧大德,更是一个传奇般的存在。他在书法、绘画、篆刻、音乐、佛教、戏剧等领域都取得了非凡的成就。放在历史上,这么全面的人也是极为少见的。弘一有太多的话题供世人研究和玩索。本文只是就其书法谈谈个人的感触。

弘一的书法诸体兼善,出家后的写经体面貌独特,独立于20世纪的书坛。在“二十世纪十大杰出书法家”的评选活动中,位列第10位。我们姑且不讨论名次,弘一书法能在此序列中,足以说明他的贡献。翻看书法史,僧人书法是一支劲旅,怀素、石涛、八大山人等无不以清新脱俗、静穆祥和脱颖而出。而近代弘一法师继承前辈衣钵,在书法上造诣颇深。不同于以上几位方外书家,弘一一心向佛,深得佛门三昧,严格遵守戒律清规,不喝酒吃肉,也没有还俗的愿望。以赤诚之心弘扬和宣传佛法,普度众生,且在人格气节上高风亮节,在民族受到欺压和迫害时,积极以实际行动抗日救亡,救百姓于水火之中,可谓大仁大义。虽然身处三界外,但却心系苍生,曾以刺血书写佛经,乐善布施,复兴南山律宗,以出世之心作入世之事,这等胸襟和格局是何其博大。说一千道一万,弘一是常人难以望其项背的,他身上有无穷无尽的话题,每一个人心中或许都有一个与众不同的弘一。谈到弘一的书法,笔者以为有几个问题值得注意。

一、章法至上

历来,书法的笔法和结构为人所重视。笔法常常当作为第一要素,“用笔千古不易”“夫三端之妙,莫先乎用笔”“夫书第一用笔”等名言代代相传,直到现如今仍然流行。笔法之外,结构自然也很重要。“盖结字因时相传”,冯班《钝吟书要》:“书是君子之艺,程、朱亦不废。我于此有功,今为尽言之:先学间架,古人所谓结字也;间架既明,则学用笔。”章法古人也多有涉及,但是其地位不如笔法和结构。张绅《书法通释》云:“古人写字,正如作文有字法,有章法,有篇法,终篇结构,首尾相应。”董其昌《画禅室随笔》云:“古人论书,以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。”刘熙载《书概》云;“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形,相呼相应之妙。”

章法虽然也屡被提及,然而始终很难凌驾于笔法和结体之上。它在书法的三要素中居于末位。然而弘一却不以为然,他把章法的位置提至首位,通过打分的形式,奠定章法的地位。他说:“章法五十分,字三十五分,墨色五分,印章十分。”就以上四种要素合起来,总分数可以算一百分。其中并没有平均的分数。我觉得其差异及分配法,当照上面所分配的样子才可以。一般人认为每个字都很要紧,然而依照上面的记分,只有三十五分。大家也许要怀疑,为什么章法反而分数占多数呢?就章法本身而论,它之所以占着重要的原因,理由很简单,在艺术上有所谓三原则。即:(一)统一;(二)变化;(三)整齐。”弘一将书法归结为四要素:章法、字(结体)、墨色、印章。这一论断是破天荒的,不仅丰富拓展了书法的要素,墨色和印章成为重要组成部分。而且章法独占鳌头,其比重远远超过其他。章法体现的是作品的整体布局,它涵盖了统一、变化、整齐三原则。是字与字之间,行与行之间的相互统一协调而成的。它统摄全局,代表着整体观。在此立场上,章法毫无疑问是最重要的。

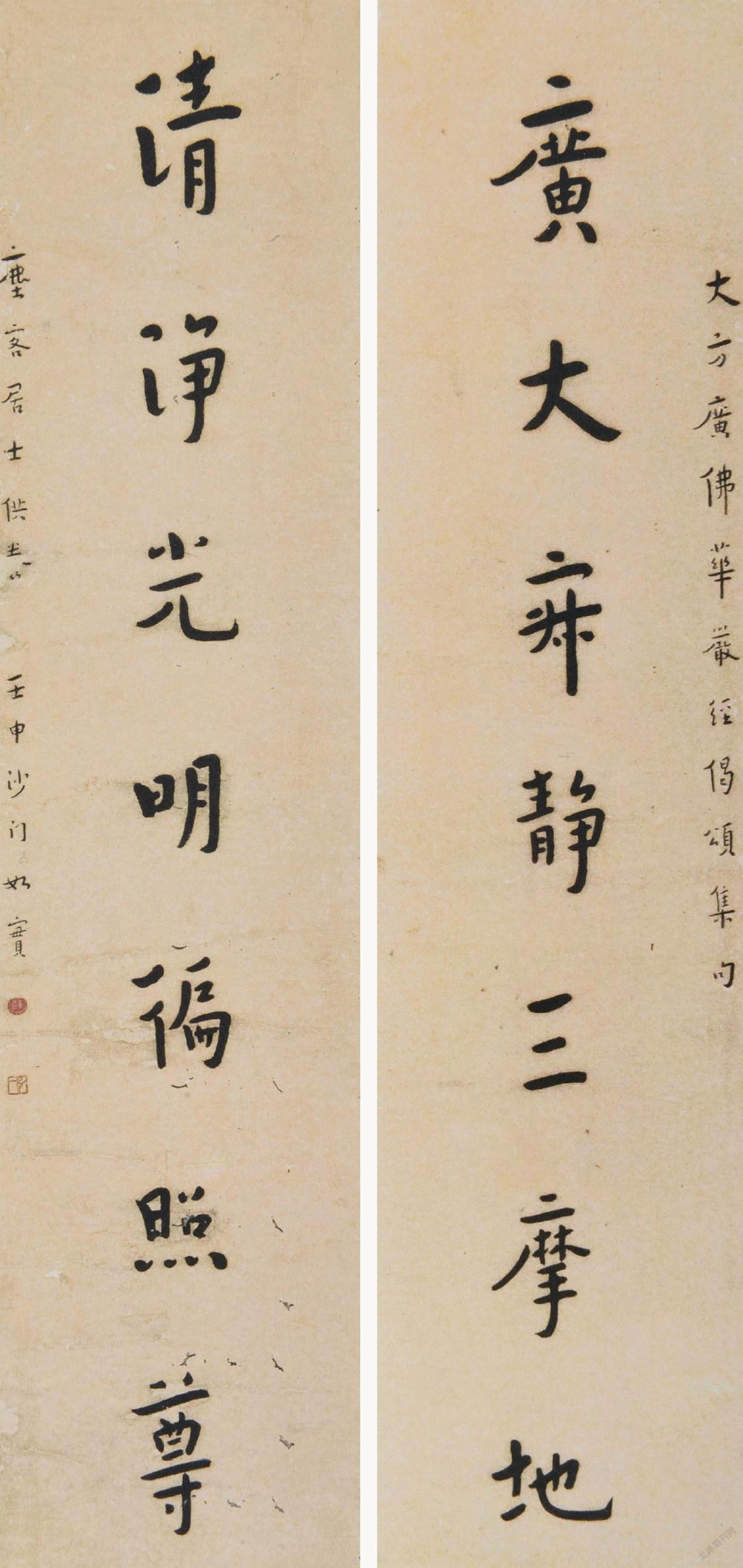

弘一这一思想显然是受到了绘画的影响。“朽人于写字时,皆依西洋画图按之原则,竭力配置,调和全纸面之形状。于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖之派,皆一致摒除,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一张图按画观之,斯可矣。朽人之字所示者,平淡、恬静、冲逸之致也。”弘一留学日本,对西方绘画十分了解,西画构图、比例等特征深深扎根其脑海中。他把这种构图理念嫁接于书法中,只不过是换了种说法,变为了“章法”。弘一写字以“章法”为中心,每个字之间如何搭配,如何留白,如何实现起承转合等,无不遵循一定的章法原则,在对立中追求统一,使之产生和谐相生的画面效果。彼时,视觉因素占据主导,因势布局。常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵、乃至某碑、某帖之派,皆一致摒除,决不用心揣摩。需要指明的是,弘一所讲的抛弃一碑一帖,忘却笔法、结构、神韵,并非全盘否定,而是指在具备一定的书写技法和造型能力下,将注意力转移到章法上来。局部怎么完美,始终不能代表整体。正如“罗丹砍手”一样,没有任何一个部分比整体重要。章法先行,抑或章法至上,在西方绘画中较为常见,但是中国书法绝少提到。书法一直把笔法和结体奉为圭臬,章法备受“冷清”。近代以来西学东渐,欧风美雨飘然而至。弘一作为时代的弄潮儿,在新思想的冲击与洗礼下,打破惯常思维模式,勇于借鉴西方美术的构图意识。以此来关照和反哺书法,在此情形下,章法至上的观念应运而生,它犹如一阵巨雷,给传统书法当头棒喝。章法一跃而上从宾位上升到主位。在章法的指引下,弘一的书法特别注重留白。刘质平说:“先师所写字幅,每幅行数,

每行字数,由余预先编排。布局特别留意,上下左右,留空甚多。师常对余言:字之工拙,占十分之四,而布局却占十分之六。”此处的布局就是指章法。相比字的工拙,布局更加关键。弘一的书法十分理性,精心设计,苦心经营,行数与字数预先编排,四周的空白较多,形成舒朗空阔之势,不迫塞封闭,颇具章法先行的味道。

晚年弘一写信给刘质平说:“朽人之写件四边所留剩之空白纸,于装裱时,乞嘱裱工万万不可裁去,因此四边空白皆有意义,甚为美观。若随意裁去,则大违朽人之用心计划矣。”计白当黑,空白处是章法营造的重要方面,弘一书法善于留白,其疏朗之处可以走马,宽博宏大,真气弥漫。于书法而言,虚实相生,有笔墨处谓之实,而无笔墨处(空白)谓之虚,虚实之间,相互顾盼,虚中有实,实中有虚。书家在书写作品时,常常聚焦实处,却忽略了虚处。须知,一味关注实处,易生呆板僵硬。而稍加注意虚处,留意四周空白,则会空灵生动,增加韵味。

二、以书布道

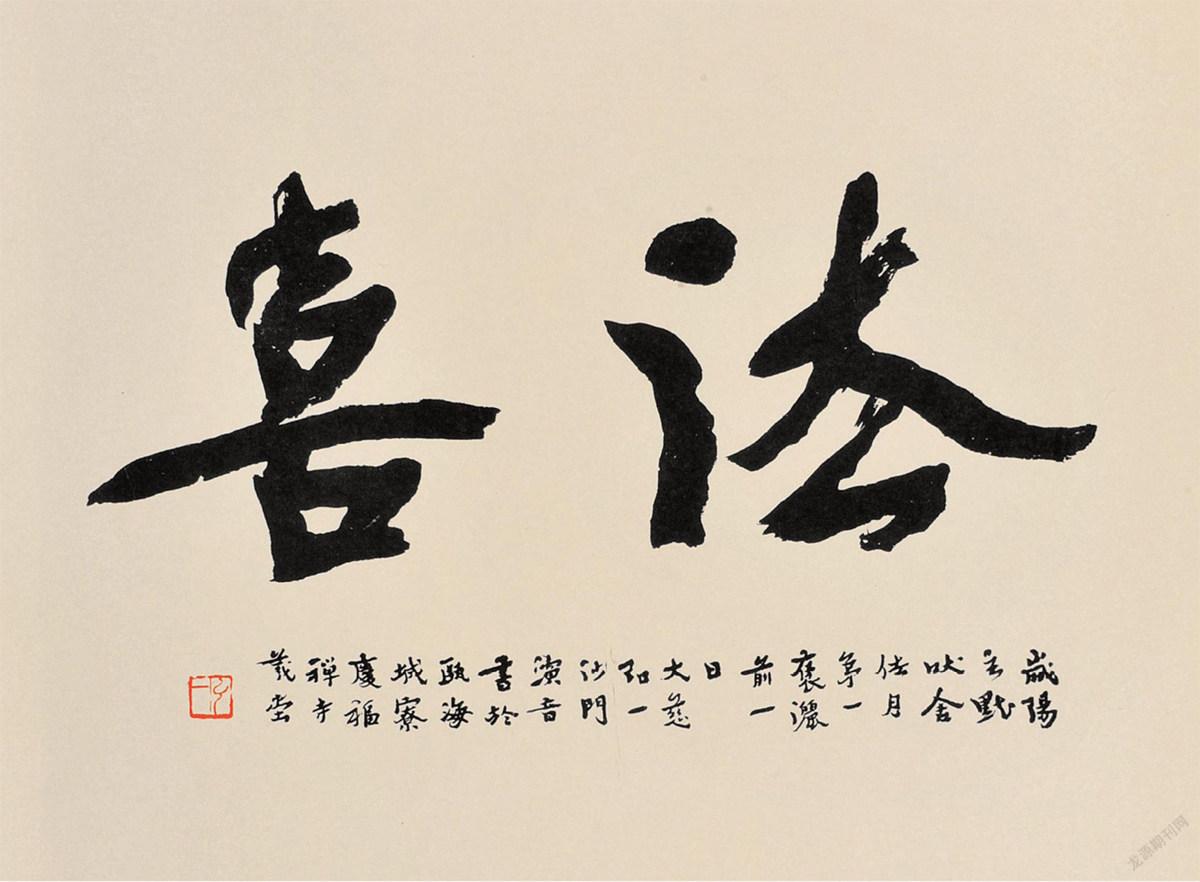

书法的功用大到经国之大业,不朽之盛事,小到遣情抒怀,打发时光。当然,书法也能给少数人带来经济收入,解决生计问题。书法的功用是多维度多层次的。不同的人对书法的功用也会有不同的认知。如果说早期弘一的书法多少带有人间烟火之气,它曾一度挂单销售,作为谋生的手段。那么出家之后,则是以书法来弘扬佛法,达到普度众生。用佛教的语言来说即是自利和利他。早年偏于自利,而中年后则是利他。书法的功用随之发生了很大的变化。他在《李息翁临古法书序》中言:“居俗之日,尝好临写碑帖。积久盈尺,藏于丏尊居士小梅花屋,十数年矣……夫耽樂学术,增长放逸,佛所深诫。然研习之者能尽其美,以是书写佛典,流传于世,令诸众生欢喜受持,自利利他,同趣佛道,非无益矣……”弘一明确指出书写佛典,使之流传于世,令众生欢喜,则与礼佛同趣,普度众生,此时书法化作为宣扬佛法之工具,透过书法之美,从而达到人心向善,远离烦恼,超脱自我的目的。书以载道,自古以来是士大夫所倡导的,而弘一身为得道高僧,他以书法来弘扬佛法,功德无量,与先贤之志无异,大大强化了书法的布道之功用。

弘一与丰子恺师生之间合作的《护生画集》蜚声中外,丰子恺绘画,弘一题字,书画合璧,相得益彰,以此来规劝世人除恶趋善。弘一《护生画集》说:“艺术的功用,我依画意,为白话诗;意在导俗,不尚文词。普愿众生,承斯功德;同发菩提,往生乐国。”弘一再一次重申了以书法和绘画的形式来开导众生,愿众生同发菩提,往生乐国。书法固然有陶冶性情、审美愉悦之功能,但是它还能起到弘扬佛法,规劝世人,除恶扬善,往生极乐世界之愿。相比而言,后者更能从宏观上彰显其价值,只是一般的书家无法想象,也无法做到而已。弘一身处红尘之外,但又心心念念普罗大众,以书法为载体,布道弘佛,净化心灵,开启明智,不仅自利,而且利他。

三、先器识而后文艺

唐刘肃《大唐新语》云:“士之致远,先器识而后文艺也。”器识泛指人的内涵,主要表现为器局和才识。文艺指文学和艺术。前者属于形而上的层面,而后者为形而下的层面。依刘肃之见,先有器识,后有文艺,不可颠倒。只有知识广阔、品行端正、器局宏大、才思敏捷之人,才能创造出别样的文艺。书法为文艺的一种样式,自然也是器识在前,书法在后。这种观念深深影响了中国古代的士大夫,千年以来,至今不衰。弘一秉承了这一理念。18岁左右的弘一在《乾始能以美利利天下论》说:“盖因士为四民之首,人之所以待士者重,则士之所以自待者益不可轻。士习端而后乡党视之仪型,风俗由表率。务令以孝悌为本,才能为末。器识为先,文艺为后。”可见,弘一早年时就十分人品道德,孝悌为本,才能为末。徒有书法绘画之才,而不重视人品之修为,也只是下品,不足为道。他开宗明义地强调器识为先,文艺为后。书法为六艺之一,其背后必须以人品、学问、胸次、涵养、器局作为后盾,否则的话则只是书匠,无甚意义。人品不高,落墨无法;学问缺失,俗不可耐;器量狭隘,寒俭清瘦;胸无文史,错字连篇。

“如果对佛学毫无研究,也无道德,纵使能将字写好,这种人在佛教中也是无足轻重的。他的人本来是不足传的。即能‘人以字传’—这是一件可耻之事,就是在家人也是很可耻。”僧人书法,倘若对佛学没有研究,也无道德,终究是无足轻重,无法进入书法之堂奥。“人以字传”是可耻的,把书法置于器识之前,本末倒置。与古人遵循的先器识后文艺相违背。现实生活中这种例子随处可见,世人看重书法,而忽视了其背后人的存在。过于追求笔墨技法,而人品道德被遗忘。故而他告诫丰子恺说:“应使文艺以人传,不可人以文艺传。”“文艺以人传”突出人的存在,注重器识,唯有此,才能支撑其艺术。弘一并非就书法而言书法,他从器识的角度来衡量书法,以高度自觉的人品、学问、涵养等形而上的理念来审视书法,高屋建瓴,直指要害。

四、由博而约

弘一有一篇《关于写字的方法》的演讲,他说:“我们若先学会了篆书,再写楷字时,那就可以免掉很多错误。此外,写篆字也可以为写隶书、楷书、行书的基础。学会了篆字之后,对于写隶书、楷书、行书就都很容易—因为篆书是各种写字的根本。若要写篆字的话,可先参看《说文》这一类的书。有一部清人吴大澂的《说文部首》,那是不可缺少的。因为这部书很好,便于初学,如果要学字的话,先研究这一部书最好。”先习篆书,了解文字的构造原理,进而再习其他体,篆书是基础。这种别具洞见的观点与“先习楷书”的通论与众不同。在相对长的一段时间内,习书从楷书着手,似乎成为共识。而弘一却提出先习篆书的言论。书法五体中篆书最为古老,通晓篆书便能熟知汉字的起源和发展的历史,不至于会常写错别字。此外篆书的点画饱满,苍劲有力,圆浑而有弹性,这正是书法用笔的根本之处。一旦掌握了篆书的笔法,则书法用笔这一关基本没问题了。写好篆书,为习其他体奠定了良好的基础。

弘一认为书法应经历由博至约的过程。“篆书、隶书乃至行书都要写,样样都要学才好。一切碑帖都要读……以后才专写一种或专写一体。这是由博而约的方法……用小笔写大字那是很错误的,宁可大笔写小字,不可以用小笔写大字。”在实践中弘一真真切切地做到了这一点,他的书法博涉诸体,《天发神谶碑》《石鼓文》《峄山碑》《张猛龙碑》,黄庭坚《松风阁诗卷》以及北魏六朝造像无不临习,且达到惟妙惟肖的地步,而出家后专攻写经,行楷书成为其主要书写的字体。这种取舍正是由博至约的过程。人的精力十分有限,很难达到五体兼善,在一体上能有斩获,已实属不易。而最终弘一书法以写经体闻名,其行楷不食人间烟火,格调高远,笔画圆浑,体态修长,境界高妙,人称“弘一体”。弘一独特的书风是源自于早年的博涉多优和诸体相融。由博至约,转益多师堪称书法的通途,若只是终生只学一家一体,难免视域狭隘,捉襟见肘,深陷其中,无法自拔。书法之路,博观才能约取,厚积才能薄发。

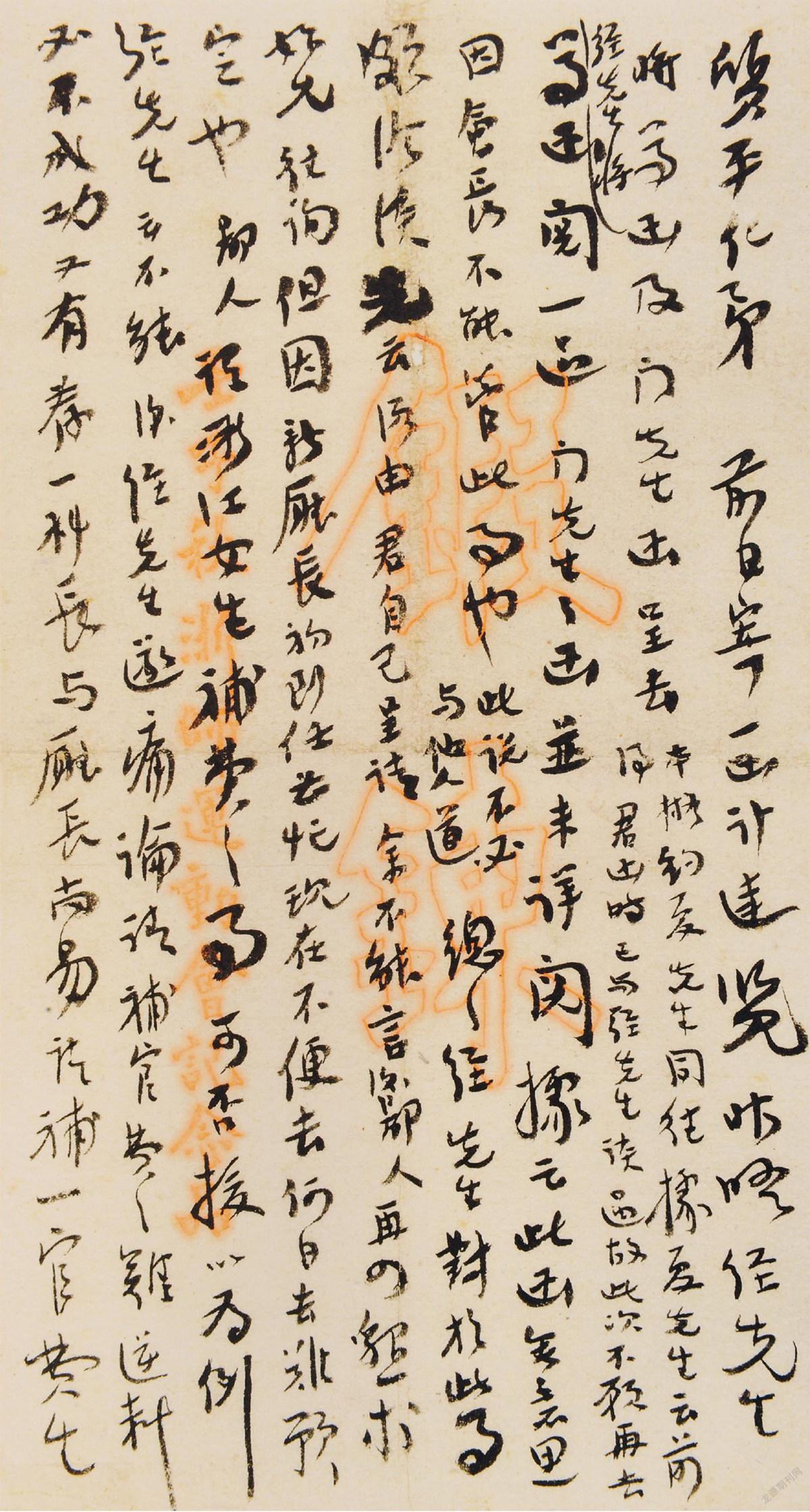

弘一的书法创作如同参禅修行一般,严谨认真。刘质平回忆说:“写时闭门,除余外,不许他人在旁,恐乱神也……余执纸,口报字,师则聚精会神,落笔迟迟,一点一划,均全力以赴。五尺整幅,需二小时左右方成。”弘一书写时聚精会神,一丝不苟,全力以赴,这种创作精神着实让人钦佩,抛弃一切杂念,心无旁骛,用生命在写字,笔墨在一呼一吸之間缓慢流淌。弘一将写字当作参禅,以极其严肃端正的心态对待,所以他的作品超凡脱俗,每一件都具有旺盛的生命力,郁勃冷逸。观之,宛如参拜一尊古佛,不免让人肃然起敬。

弘一的书法有太多值得研究的空间,拙文只是从以上四点来略加论述,他的书法就像是一座巨大的宝库,等待着我们细细挖掘和考究。

(责任编辑:李红娟)