基于历次窑址发掘报告的宋代茶洋窑与建窑黑釉盏鉴定研究

摘要:茶洋窑从宋代即开始烧造瓷器,生产了许多质量不亚于建窑的黑釉瓷。以往的研究多是对窑址出土各类瓷器标本的整理,缺少对茶洋窑与建窑的对比研究。当时茶洋窑的许多产品都是仿自建窑的黑釉茶盏,在宋元之际更是成为黑釉盏大宗生产中心。基于茶洋窑和建窑的历次窑址发掘报告和已出版的书籍图录,对两者生产的黑釉茶盏进行对比研究,并对历次考察的发现进行汇总。从其外在的胎、釉、器型、修足到内在的黑釉成分,就两窑生产的黑釉茶盏作对比,进而分析具体异同,从鉴定角度明确茶洋窑的特征。

关键词:宋代;茶洋窑;建窑

在20世纪80年代发现茶洋窑后,文物工作者们对窑址进行过多次调查和发掘,对茶洋窑形成了一定的认识。茶洋窑在南宋至元代时逐渐取代建窑的位置,开始大规模烧制黑釉瓷器,其黑釉瓷器与建窑的大量相似,有的甚至以假乱真,对文物鉴定工作造成许多困扰。但是通过对茶洋窑的数次考古调查及发掘整理的材料可以看出,茶洋窑有其自身的烧制特点,碍于文献记载的缺失,文物工作者一直无法还原茶洋窑的历史,难以进一步探究其兴盛的原因。

本文基于历次考古发掘报告、已出版的图录书籍以及博物馆藏茶洋窑和建窑的器物和标本,对比茶洋窑与建窑的器物,分析整理茶洋窑黑釉茶盏的特点,并辅以部分技术数据分析,在鉴定上明确茶洋窑的特点,与建窑及其他地区的黑釉茶盏作区分,最后尝试探讨茶洋窑兴盛的原因,提出结论猜想,以期抛砖引玉。

一、茶洋窯概述

茶洋窑位于福建南平市东南约25公里处隶属太平镇葫芦山村的茶洋,故名茶洋窑。茶洋窑址所在的闽江北岸,地形以低山丘陵为主,但由于水流作用,切割深度较大。茶洋周边植被茂密,山谷水源充裕,山中蕴藏瓷土,为茶洋窑生产提供了优越的自然地理条件,加之茶洋濒临闽江,又有水运之便,因此,茶洋窑器多出口海外。至迟在北宋初年,茶洋已经开设窑厂,烧造瓷器,从宋至元延续数百年,目前已发现的烧窑地点有十余处。明清以来,规模骤减,但仍有个别地点在烧窑,至今还有一两个小型民间窑厂①。

20世纪80年代,茶洋窑址由福建省博和南平市文化馆在南平市延平区太平镇茶洋首次调查发现。第一次调查时采集了标本105件,分别为青釉、黑釉、青白釉和窑具四大类。废窑堆积共五处,分别是大岭、马坪、生洋、安后、碗厂 ,面积共计7万平方米。初步确定为南宋至元时期的窑址②。此后,文物工作者对窑址进行过多次调查和发掘;1995年冬,为配合南平水口库区开发,福建省博物馆考古部对茶洋窑窑址实施抢救性发掘,于1995年11月开始,1996年2月结束,实际发掘面积600平方米,挖掘地点分别位于茶洋村的大岭干和安后山。这次发掘发现了茶洋窑的窑炉遗迹,也明确了茶洋窑的装烧工艺,并根据大岭干窑址地层与德化盖德碗坪仑窑址的对比,推测其于北宋晚期已有烧造。一些出土器物带有明显的北宋特征,如窑址出土的一个白覆轮六出葵口盏,有五代遗风;一个青白釉大碗,底部墨书“绍圣三”(宋哲宗绍圣年间,1094—1097年)可以佐证茶洋窑烧造始于北宋中期之前③。

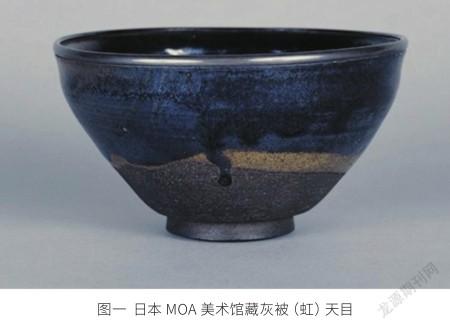

茶洋窑黑釉瓷产品造型丰富,盏的数量最多。在安后山窑址发现大量黑釉深腹茶碗,其造型仿建窑,但也有很大一部分与在日本被称为“灰被天目”的茶碗相同。碗厂窑堆积中束口盏特征比较接近建窑的同类产品,有的盏、碗、盘等器物口沿施一圈青白釉或白釉,或为日本所谓的“白覆轮”④。

二、建窑概述

建窑窑址位于南平市建阳县城西40公里处、北离水吉镇7公里的池中村和后井村二村的东南山坡上,被武夷山支脉环绕,主要分布在芦花坪、牛皮仑、大陆后门和营长墘四处,遗址总面积约12万平方米,宋元时属建宁府辖地。

池中村西部有一条南北流向的南浦溪,连通闽江出海,离池中村约1.5公里。遗址东侧大陆后门山南约5公里处有一南山,蕴藏瓷土。窑厂周围植被与水资源丰富,为窑厂提供了充足的原料和燃料;而水运的便捷使产品外销之路畅通,这些条件支撑建窑盛烧数百年。建窑创烧于晚唐五代,在庵尾山窑址发现的黑釉盏应为建窑初创期的黑釉盏,推测其年代最早可至五代晚期,最晚为北宋初期,烧造青瓷、青白瓷和黑釉瓷,窑为龙窑。大陆后门山和营长墘有发现烧青瓷和青白瓷。四地均烧黑釉瓷,其中以芦花坪和牛皮仑烧造的黑釉瓷质量最好;且在建窑烧造的黑釉瓷类型中,碗占绝大部分,为总数的99%⑤。

三、茶洋窑黑釉茶盏与建窑黑釉茶盏的对比

茶洋窑大量烧制黑釉茶盏,一方面可能受建窑黑釉茶盏的影响,与宋代盛行的斗茶之风有密切的关系。斗茶所用盏以建窑黑盏最为出名,见于宋代《大观茶论》《宣和遗事》等文献及蔡襄、黄庭坚、苏东坡等文人的诗词。

宋元之际,建窑衰落,大量茶洋窑出海销往国内外。14世纪元代中晚期的新安沉船中,仅茶洋窑黑釉浅腹盏就有200多件⑥,而建盏只有64件且均产于宋代,有明显的使用、磨损痕迹,用木匣单独包装;两者时间相隔几百年,说明当时建窑已经衰落,甚至停产,这些建盏应该是商人高价收购的古董⑦。

同时,日本的茶道审美也对茶洋窑外销有一定的影响。赤沼多佳在《建盏与天目》《唐物天目》中指出,在日本桃山时代的天正年间(1573—1592年),茶洋窑的灰被天目(图一)已被视作名品,油滴、兔毫盏和其相比反而更廉价。日本陶瓷史专家矢部良明在《茶道与陶瓷器》一书中也提出,灰被天目更符合日本人朴素的审美观。成书于天正年间的《山上宗二记》中记载:“建盏之内,曜变、油滴、乌盏、鳖盏、玳皮盏,此六种皆建盏也,价格不值一提。”14世纪时日本武士阶层开始崛起,武士的朴素审美观传播开来,15世纪的村田珠光更是创立了“草庵茶”派,提倡古朴简单,反对贵族“书院式茶道”的繁缛奢靡。千利休时期,“草庵茶”一度成为主流。

宋元时期,虽然泉州港发展兴盛,并一度超越福州,但福州的海上交通却未曾中断。北宋时,福州到日本已经有相对固定的航线。福州太守蔡襄在《荔枝谱》中有写:“外至北漠、西夏,其东南舟行新罗、日本、流求、大食之属,莫不爱好,重利以醻之。”说明当时已经有福建商船开往日本、琉球等国。马可波罗在游历福州时,看到闽江“两岸矗立着庞大、漂亮的建筑物,在这些建筑物前面停泊着大批的船只,满载着商品”“许多商船从印度驶达这个港口”。

泉州自宋元祐二年(1087年)年置市舶司,元代居三大市舶司之首。福建相对于泉州虽不是较重要的港口,但因为有便捷的海道,大量来自闽中、闽北腹地的产品,均要运至福州后转至泉州出关,或转其他国内海港内销。建窑产品只能从陆路北上或由南浦溪而下,转建溪入闽江,由小船运至建瓯,再到福州出海,或出马尾港再转泉州出海。多次转运,运输成本高昂,自然影响了其竞争力。

茶洋窑位于闽江干流沿岸,从茶洋走闽江水运到福州出海路程仅150公里左右,且河道开阔,水流量大。从水吉镇的池中村、后井村走水路需要先经过闽江支流南浦溪进入闽江,再过建瓯、延平后向东南到达福州出海,南浦溪河道曲折狭窄,多弯道,水流湍急,水路运输距离约300公里。从水路交通的便捷程度上也可以窺见一部分建窑衰落、茶洋窑兴盛且广泛外销的原因。

福建本是产茶之地,社会斗茶之风盛行。宋代福建许多窑口生产的黑釉茶盏多少都有模仿建窑茶盏之处,以闽北为例,除了茶洋窑之外,还有建瓯小松窑、松溪九龙窑、顺昌官山窑、武夷山遇林亭窑等。既有相似,也存在差异。建窑虽然地理条件得天独厚,具有独特的胎土和釉料,但与其距离较近的窑口总有办法获得原料来模仿,并针对劣势创造不同的技法来弥补,甚至自成一派。如遇林亭窑就在黑釉的基础上发展出了描金、描银的装饰,碗窑、山窑的黑釉茶碗一般在盏内口沿0.4~0.5厘米处都有一道凸棱。由于地域和烧造条件的不同,胎釉、器型、纹饰或者修足都会不同,而茶洋窑和建窑的黑釉茶盏基本上无纹饰,故只从胎质、釉色、器型、工艺进行比较。

(一)胎质

茶洋窑虽有模仿建窑的黑胎、黑灰胎,但只占少数,多数产品胎色发白、黄、灰或灰白,胎质普遍较粗糙,不致密;露胎部分常见气孔或细砂颗粒,腹部胎体较薄,底部较厚,许多生烧、半生烧的被称为“灰被”或“龟背”的器物,吸水率很高,放进水中能明显看到气泡浮出。但也有一部分制作比较精细的产品,胎骨坚硬细腻,但总体上质感不如建窑厚重。

早期建窑产品,如阉尾山发现的建盏,胎质发灰或灰黑,胎体相对较薄,胎质比较坚硬⑧。到了北宋的兴盛时期,建窑产品的胎色发黑、黑灰或红褐色,胎体厚薄均匀,一些胎体有沙砾感,因为建窑烧成温度高,其胎质坚硬如铁骨,质感强。南宋时,建窑胎的致密感则略逊于北宋,同时发灰、偏黄,与兴盛期颜色相差较大的产品增多⑨。

(二)釉色

茶洋窑黑釉茶盏釉色有乌黑、茶色、黑褐、酱黄、酱黑或者黑灰,后期还出现银色、彩色等;多数釉面光泽度强,有的釉面还有类似建窑的兔毫纹、铁锈斑等。有的口沿一圈呈褐黄色。浅腹盏主要使用蘸釉法,施釉不及底,釉线不整齐,而深腹盏等制作较精细的器物釉线平齐,外壁釉层多较厚。大部分黑釉器施半釉,一部分器物外腹部可见一层黑釉下叠一层褐色,实际是类似吉州窑的褐色化妆土。这类器物多胎色较浅,该法应是用来弥补胎色不足、增加釉面黑度的,有的还有流釉现象,还有一类比较特殊的黑釉盏,口沿施一圈白釉或青白釉,在日本有“白覆轮”之称,这类设计原因不可考,可能是从当时流行的覆烧口沿包金银风气演变而来。

建窑初创期产品以黑釉为主,釉层较后期薄,质感差,部分釉面有流釉、聚釉现象。兔毫纹、鹧鸪斑、油滴釉、铁锈斑等名品出现于北宋兴盛期,釉面光泽度高,黑釉质感强,施釉也采用蘸釉法,但釉线较茶洋窑产品要齐,一般施釉不及底,有的釉面会因为釉层厚而出现开片。兔毫、柿红、铁锈斑一类的器物口沿因釉质流动,颜色变浅,呈酱褐色,有些流至外壁施釉线处会呈水滴状。南宋时期质量下降,施釉较北宋薄,釉线不再平齐,产品质量下降,同时出现许多因烧成温度不够导致釉面起泡、釉色不正或者釉面粗糙的现象。宋元之际,建窑黑釉趋于没落,改烧青白瓷⑩。

(三)器型

茶洋窑盏的器型类似建盏,分深腹盏(图二)和浅腹盏(图三)两种,口沿有敞口、敛口和束口三种类型。深腹盏的高度多在6厘米以上,多斜直腹,少弧腹;浅腹盏的高度多在5厘米以下,还有一种小盏,高度在3厘米左右。茶洋窑特色的“白覆轮”产品多见束口斜腹,圈足较规整。唇也有圆唇和尖唇之分,深腹盏多为尖唇,浅腹盏多为圆唇。

在北宋兴盛期,建窑的器型按口沿可分束口、敞口、敛口和撇口四种,按大小可分大、中、小三类,大盏一般高7厘米以上,中型盏的高度一般在4~7厘米。大型盏以撇口盏居多,束口较少;中型盏束口、撇口和敞口均有;小型盏则以敞口和敛口较多。

(四)工艺

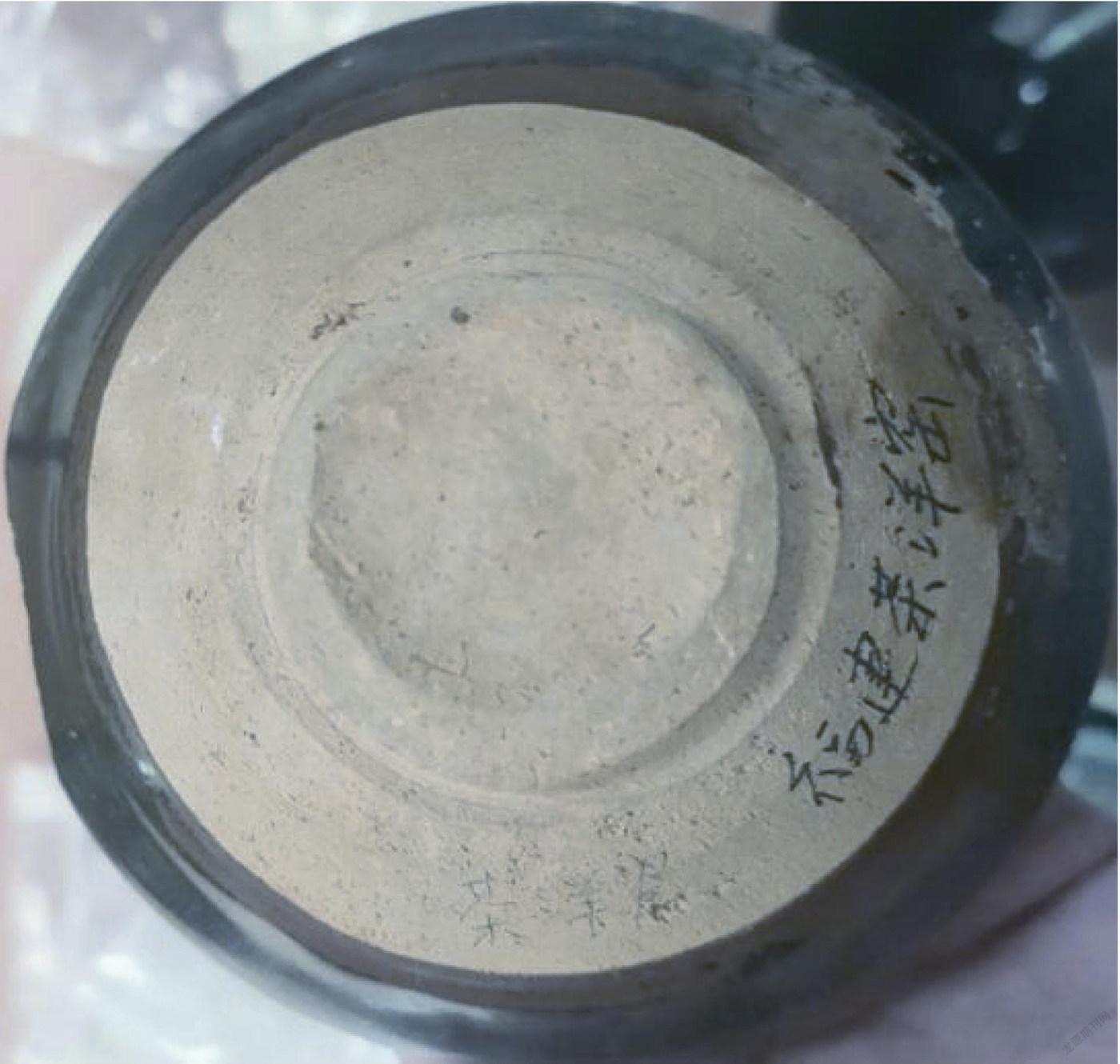

茶洋窑盏的足腹交界常会旋削一圈,旋削面与圈足呈近似垂直或者稍大于直角,这是茶洋窑区别于其他建窑系窑口的主要工艺特点。茶洋窑的外壁露胎处常见轮旋痕和跳刀痕,部分修足、挖足草率,有在黑釉下施褐色化妆土的工艺。有一种褐黑相交、灰头垢面、釉面似被涂了一层灰的器物,这种工艺制成的黑釉盏在日本被称为“灰被天目”,其釉色多为灰黑或灰白,多属微生烧,半生烧,独具特色。黑釉盏几乎均采用匣钵装烧,为龙窑烧成。宋元时期有一器一匣钵的单烧、多匣钵装烧、托坐垫烧等,出土有匣钵、窑柱、垫饼、支圈、轴顶、箍圈等?。

从考古发掘情况来看,建窑的器型制作相对较简单,建盏均是轮制成型的圆器,主要用器物倒扣垂直蘸釉法,一般施釉不到底。五代时多用支钉叠烧,黑釉盏内地心会有稍微隆起的现象。到了北宋的兴盛期,建窑器修坯整齐,刀法干净利落,底部几乎见不到跳刀痕,挖足规整;外足腹连接处同样旋削,但不同于茶洋窑,建窑的旋削处为一圈整齐的斜切面,不使用化妆土。黑釉盏几乎均采用匣钵加垫饼装烧,为龙窑烧成。因其窑炉较长,温度较高,少有生烧、半生烧现象。到了南宋中晚期,虽然继续烧造,但以敛口和敞口的小盏出土居多,此时整体制作工艺都不如北宋时期,圈足也不如兴盛期规整。南宋末年,建窑黑釉瓷已经趋于没落,转烧青白瓷。

(五)黑釉成分

表一、表二为建窑、吉州窑?、茶洋窑黑釉盏的釉成分对比分析表。茶洋窑数据由中南大学材料学院检测。因为硅含量均在釉中占主要成分,所以并没有检测硅含量,主要元素的百分比为去掉硅成分配平得来。

通过对三件标本的釉面成分分析可以发现,茶洋窑釉料中Al元素比例远超建窑,而其Na、Ca、Mg元素的含量比建窑低一半左右。对釉中微量元素的对比可以看出,茶洋窑、建窑和吉州窑黑釉瓷的微量元素组成差异较为明显。从MnO、P2O5元素的含量看,二者之和都在5 000~12 000 μg/g,说明各窑口瓷釉配方中都加入了草木灰,而吉州窑比例最高。同时,其添加的种类也有差异,茶洋窑的MnO含量相对偏低,吉州窑最高。

仅就茶洋窑中SrO和MnO两种微量元素来说,锶可从釉原料中排除大部分气体,减少陶瓷釉面的气泡、针孔的生成。在75倍放大镜下,茶洋窑的釉面几乎无气泡。MnO可以降低融化温度并有利于熔体的整体熔化,同时锰会为釉增加一丝黑紫色调。结合实物标本来看,吉州窑花釉一类器物的釉色大多蓝中泛紫,建窑的一些黑釉也有微微发紫的现象,而在茶洋窑产品中几乎很难发现。

四、结语

通过茶洋窑和建窑的对比,可以看出两者比较明显的区别:茶洋窑的胎质整体不如建窑,胎中气孔和沙砾较多,较为疏松。但茶洋窑也能做出和建窑非常相似的黑胎黑釉,只不过产量相对较少。究其原因,一方面应该与周边胎土的质地和淘洗方式有关,另一方面是建窑衰落后,茶洋窑市场需求量增加、产量扩大导致质量下降。此外,同一窑口存在两种不同质量的产品,说明其产品具有区分性,胎质粗糙、质量较差的作为普品大量销售,而胎质精细、制作规整的则作为精品供达官贵人使用。同样地类似建窑器型的深斗盏一般很少施褐色化妆土,化妆土多见于浅腹盏,用来弥补胎色或釉色的不足。

茶洋窑的精致器物与建窑器物最主要的区别在修足工艺上,茶洋窑的工匠习惯在底足和腹部的连接处旋削修出一道垂直或几乎垂直的折沿。通过观察大量的茶洋窑实物,可见这种修足是刻意为之,甚至有时要反复几次才能达到此效果,这应该也是茶洋窑的一种独特标识,让人可以分辨茶洋窑的产品和建窑的产品。由此推测,茶洋窑可能并不想模仿建盏,而是想超越建窑,因此才会留下明显的区别性标识。

这种特征的出现也有工艺上的原因,茶洋窑的修足工艺经常会在圈足中心留下乳钉突起,可能是在成型时没有考虑圈足问题,到了成型后,先削出平底,然后用竖刀修出底足,再平肩处一刀旋削,与底足垂直,剔出旋削的部分,就能修成平肩,工艺简洁,风格独特,便于大规模生产;也反映出修坯工具的进步,修坯工具锋利程度提高,才能出现这样相对粗犷的修坯方法。同时,茶洋窑器物底部经常出现的跳刀痕可能也与这种修坯方式有关,为了削出近似垂直的折角,刀面与胎体接触较大,容易产生跳刀痕。加之产量扩大,可能招收了一批技艺不够娴熟的工匠,他们手中就更容易出现跳刀痕。此外,茶洋窑的黑釉流釉现象比建窑多,釉流动性较大,平肩工艺能防止流釉过圈足导致粘连匣钵,也是一种工艺上的进步。

从釉中微量元素的区别也可以看出,茶洋窑所用配方和建窑并不相同,甚至差别很大,MnO含量远远低于建窑,而SrO含量高出很多。并且茶洋窑中的Al含量远远高于建窑,说明其烧成所需温度应该很高。茶洋窑窑址中发现了很多未烧制完成的器物,日本的灰被天目也多是生烧、半生烧产品,也反映出茶洋窑的窑炉使用技术并不高,无法很好地控制窑温。

作者简介

柳沛,1998年5月生,男,汉族,河南南阳人,景德镇陶瓷大学文物与博物馆学研究生,研究方向为文物鉴定与修复。

注释

①福建省博物馆:《南平茶洋窑址1995—1996年度发掘简报》,《福建文博》,2000年第2期,第50页。

②栗建安:《南平茶洋窑出土黑釉茶碗》,《福建文博》,1997年第1期,第56页。

③杨惟喜,赵永:《灰被天目:福建茶洋窑》,西泠印社,2020年,第2页。

④福建省文物局,福建省文物鉴定中心:《玄之妙—福建宋元黑釉瓷》,福建美术出版社,2016年,第14页。

⑤李德金:《福建建阳县水吉北宋建窑遗址发掘简报》,《考古》,1990年第12期,第1095-1097页。

⑥李榕青:《新安沉船与福建陶瓷》,《南方文物》,2010年第1期,第112页。

⑦李榕青:《新安沉船上的福建酱黑釉陶瓷》,《博物院》,2020年第1期,第42页。

⑧粟建安:《福建建阳县水吉建窑遗址1991—1992年度发掘简报》,《考古》,1995年第2期,第152-153页。

⑨福建省文物局,福建省文物鉴定中心:《玄之妙—福建宋元黑釉瓷》,福建美术出版社,2016年,第8-9页。

⑩福建省博物馆:《南平茶洋窑址1995年—1996年度发掘简报》,《福建文博》,2000年第2期,第51页。

任智颖,张茂林:《川渝地区与吉州窑、建窑出土宋代黑瓷的对比研究》,《东方收藏》,2020年第5期,第95-98頁。

参考文献

[1]福建省博物馆,南平市文化馆福建南平宋元窑址调查报告[J].福建文博,1983(1):56-65.

[2]福建省博物馆.南平茶洋窑址1995—1996年度发掘简报福建文[J].福建文博,2000(2):50-59.

[3]南平市博物馆,南平市延平区文化体育新闻出版局.福建南平市茶洋窑址2016年调查简报[J].福建文博,2018(1):15-21.

[4]栗建安.福建建阳县水吉建窑遗址1991—1992年度发掘简报[J].考古,1995(2):148-154,159,199.

[5]李德金.福建建阳县水吉北宋建窑遗址发掘简报[J].考古,1990(12):1089,1095-1099,1156-1157.

[6]李榕青.新安沉船上的福建酱黑釉陶瓷[J].博物院,2020(1):40-50.

[7]李榕青.新安沉船与福建陶瓷[J].南方文物,2010(1):109-117.

[8]福建省文物局,福建省文物鉴定中心.玄之妙—福建宋元黑釉瓷[M].福州:福建美术出版社,2016.

[9]杨惟喜,赵永.灰被天目:福建茶洋窑[M].杭州:西泠印社,2020.

[10]栗建安.南平茶洋窑出土黑釉茶碗[J].福建文博,1997(1):18-20.

[11]任智颖,张茂林.川渝地区与吉州窑、建窑出土宋代黑瓷的对比研究[J].东方收藏,2020(5):95-98.