逢甲大学通识教育实践对大陆高校的启示

翟丽霞

(福建警察学院,福建福州 350000)

有关通识教育的内涵,存在各种各样的观点。该文较认同我国台湾学者的解读:“通识教育,并非表示对各学科领域知识零碎而肤浅地都懂一点,而是通过有系统的文雅教育课程设计,并利用科际整合,引导学生由博返约,开阔学术的视野[1]。”在国外,通识教育起源于19 世纪初的哥伦比亚大学的教学实践,经过若干年的发展,通识教育在美国大学形成普遍共识。1995年,我国发布《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》,并开始在52 所高等学校开展加强大学生文化素质教育试点工作,随着时间的推移,越来越多的大学引入通识教育,旨在培养学生非专业课的知识和素养,塑造正确的三观[2-3]。

1 大陆高校通识教育的现状和问题

(1)教育的目的过于宽泛,即便是从学生入手,也只是强调培养全方面人才,满足我国对高质量人才的需求[4]。至于“全方面”与“高质量”的具体内涵,没有明确指示。

(2)由于通识课的增加,专业课被压缩,导致学生的专业知识能力可能会有所下降,顾此失彼。但目前高校对选修课缺乏明确的教学目标和规章制度,所以学生的非专业课素养并没有得到实质性的锻炼和提高。具体原因有以下几点。

①高校开设的通识课程有限,国内某知名教育家宣称,通识课程的内容必须涵盖语言、数学、计算机、文学艺术、历史、自然科学、社会科学和公民教育8 个方面。但实际中,通识教育的课程内容并不完善,且英语和计算机的课程多为必修,学生学习也多为应付各类考级考试。

②学生对通识教育的意义、内涵知之甚少,没有意识到通识教育对其综合素质和能力提升的重要性,选课时缺乏目标,甚至只是为了混学分。

③大陆高校普遍没有设定专门的通识教育部门,大多由教务处负责课程的开发与教师的安排。而教务处本身行政事务繁多,对于通识教育又不专业,使得通识教育的教学效果差强人意。

(3)通识教育课程多为大班授课制,授课模式传统,往往还是过于死板的填鸭式教育,使得学生不愿对课程内容进行深入探讨。

2 逢甲大学通识教育的实践

2.1 通识教育的目的

施行学生本位学习(SBL)的成果导向式教育(OBE),以提高学生未来的竞争力,并使其毕业10年后仍具备相当的品味、格局与竞争力。

2.2 通识教育的课程设置

逢甲大学设有通识教育中心,中心通过正式、非正式和潜在课程等通识课程,与专业系所共同培养学生,使其成为具备专业知识及人文素养的现代民主社会公民。对课程进行数字化管理,学生可以在线了解其学习成效并做数据分析。

从表1 的历史数据可以看出,逢甲大学通识教育课程涉及以下几方面。

(1)艺文活动:每年举办24~30 场艺文活动,包括音乐会、戏剧演出、电影播放暨导演演讲等,而且学生也会参与到舞台剧表演中。

(2)逢甲艺廊(风之廊):字画、陶艺等艺术品展览。

(3)通识沙龙:每年超过200 场次的通识沙龙,涉及人文、社会、自然等领域。数位教材(影音教材)方面有超过3 000 部的影片(大部分全球授权)在逢甲电视台播放供师生观看。

(4)专题课程:逢甲开设的程序设计类课程,不只教学生如何设计APP,还要学生兼顾考虑界面设计、使用者需求以及商业运作模式;艺术传媒类课程,不同专业的学生组成团队,集思广益进行编剧、导演、表演与录影,分组执行,最终发表团队成果,但学校重视的是整个团队协作的过程,所以允许学生失败。

(5)其他:如观光美仪与国际礼仪,像日本茶道、红酒品鉴、机务人员礼仪等;传统技艺入门,如用纸浆、木材、绳索等完成艺术品。

此外,逢甲大学通识教育中心还为学生设置了必修通识课程和核心通识必修课程。

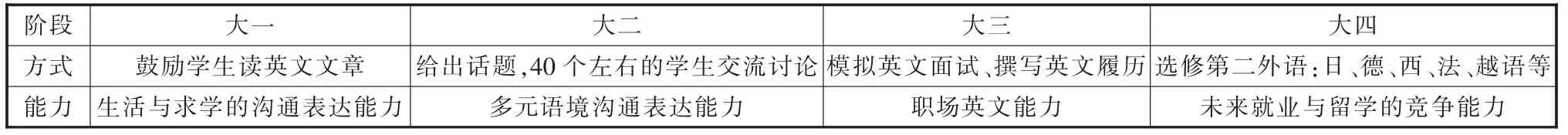

(6)必修通识课程:一是大学国文,旨在通过文学教育,开阔学生对于生命关照、社会关怀、族群与世界的宏观视野,进而提升学生书写及表达能力。其形式有:线上国文课程及自学系统,PPT 设计大赛等发挥学生听、说、读、写能力和叙事能力的竞赛,拍摄影片及制作电子书,自制桌游、逢甲校园认识卡、自我认识卡等卡片。二是大学英语,从大一到大四逢甲大学分阶段训练学生的英文听力、阅读、沟通表达等能力,从而针对性地提高学生的竞争实力。此外,还有面向大一、大二学生的“国际体验学习计划”,学校资助学生机票与保险,鼓励家境贫寒的学生大胆走向非华语使用国家,而且对学生的成绩、外文能力没有要求,回到学校做PPT 分享自己的见闻。该项计划改变了很多学生的生活轨迹,有些学生在没有经济基础的大学期间穷游了世界的很多国家,有些学生有幸参加了国际志工计划,帮助其他国家的儿童,这些都是他们在参加“国际体验学习计划”之前想不到的。见表2。

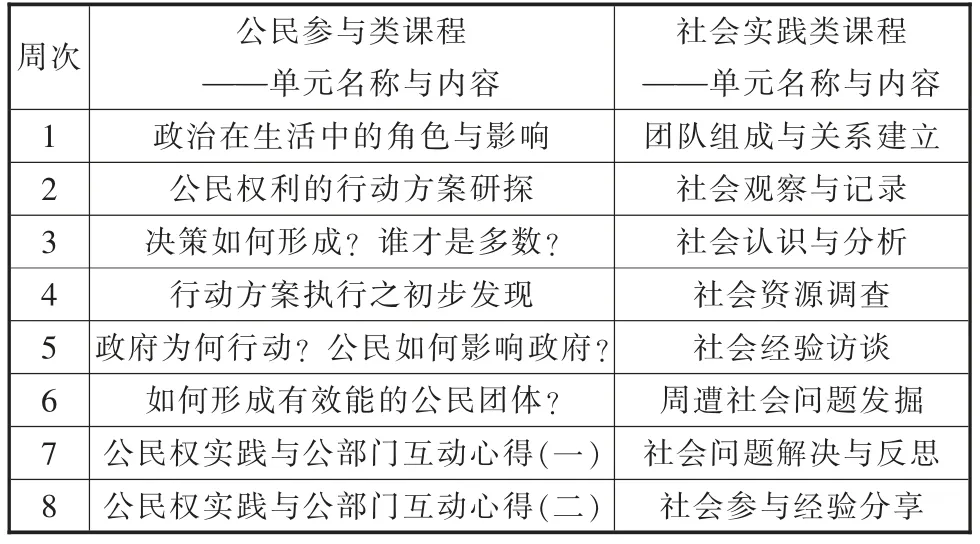

(7)核心必修通识课程:该部分课程通过公民参与类与社会实践类的课程设置,培养学生关怀社会、了解社会、尊重多元文化价值的素养,将其培养成为现代民主社会公民(具体课程内容如表3 所示)。公民参与类课程,透过政治知识的理解与社会调查的执行,培养学生对于公共议题拥有观察、辨识、参与的行动能力,使学生能体验公民权的行使方式及其可能性。社会实践类课程使学生拥有团队合作经验,并从认识社会中学会基本社会调查技巧,进而能标定社会问题并探索解决方式。

表1 逢甲通识教育中心 活动办理场次及人次历史统计表(2005 学年—2017 学年)

表2 大一至大四分阶段训练学生的相关能力

真实的案例有:学生走进凌晨3 点的逢甲夜市,去探索店家的故事,并观察垃圾如何清运;针对某些老旧马路的不平整问题与地砖松动问题给出社会调研报告; 甚至有学生团队受波尔多庄园红酒的启发——波尔多庄园红酒在波尔多为日用品,为何现在成了世界名品——将台湾的稻米和茶叶设计为小包装在全球促销,将台湾的农业产品做到精品化。

表3 公民参与类与社会实践类课程设置

2.3 通识教育的课程模式

逢甲大学的通识教育课程打破传统的教学方式,利用5 种创意思考工具 (5W2H、635 脑力激荡法、九宫格、心智图与六顶帽子),进行互动式教学与跨领域创新教学,引导学生团队合作,并培养他们探索问题的习惯,使通识教育真正发挥提高学生综合素养的功能。

3 逢甲大学通识教育实践对大陆高校的启示

3.1 明确通识教育的目标

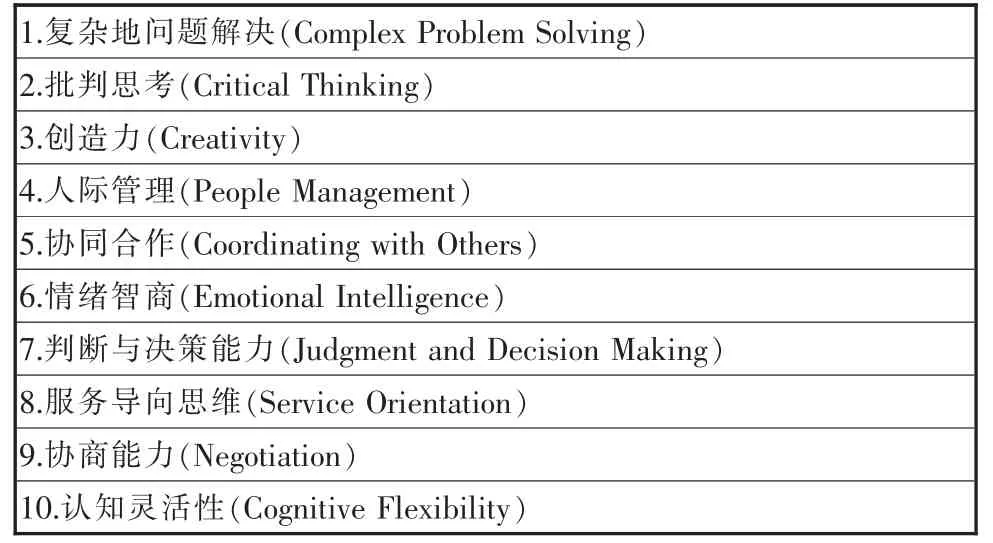

根据世界经济论坛官网提供的数据,2020年就业市场所需要的能力如表4 所示。为了提高学生未来的竞争力,以未来需求为导向,设立通识教育的目标是一个可行的方向。

表4 2020年就业市场所需要的能力

3.2 改善通识教育的课程设置

逢甲大学的通识教育课程设置涉及面广,设计思路紧紧围绕提高学生的综合素质这一根本宗旨,对我们的启示很多,实施起来不可能一蹴而就。可以参照逢甲大学,设立“通识教育中心”,负责相关的课程设计和执行。重视学生的反馈与评价,加深师生对通识课程的认知。

课程设置的改善也必须先从解决现有问题入手,如大学英语的课程设置,不再拘泥于期中期末考核与大学英语四、六级考试,而是扎实地提高学生实用英语的能力;计算机的课程设置,与企业联合,写出一个能够实际运用的小程序,切实提高学生应用计算机语言的能力[1-6]。当然仅从课程设置层面来改善课程设置是不够的,学生应聘时确实会碰到企事业单位要求提供大学英语四、 六级证书与计算机证书的情况,通识教育课程的分数也确实会影响学生的成绩与排名,如何从上而下的响应国家“培养全方面人才”的号召,企事业单位如何综合对应聘人才的考量,学校如何做好学生的成绩、排名与学生综合能力培养的平衡,是我们需要思考的问题。

3.3 改变传统的授课模式

打破传统的教室桌椅结构,引入创意思维模式,鼓励学生团队沟通与讨论,引导他们对通识课程的深入探讨。

4 结语

从通识教育的理念、内容和模式入手,分析大陆高校在通识教育实践中存在的问题。对比逢甲大学的通识教育实践,其培养目标更加明确、课程设置更加全面扎实、授课模式更加多样化,充分调动与培养了学生的创新能力、动手能力及参与社会的程度,塑造了学生的世界观、人生观和价值观。

通识教育的理念只是没好的理想,需要在内容层面落实,在制度层面支撑,才能在现实中更好地实践。深刻认识大陆高校的通识教育实践在当前面临的种种困境,转变培养模式,方能使其更加深入和持久。