空间闯入:医疗纪录片的媒介记忆与群体认知

蒋欣欣

医疗纪录片是传递医学科普的影像形式的纪实类作品,在知网上搜索医疗纪录片的关键字词,从2013 年的一篇参考文献,以及2019 年有33 篇,其中对于纪录片本身的话语叙事研究以及文本为大多数。其中《人间世》《生门》《中国医生》是研究的主要样本。近年来大型医疗类纪录片成为了豆瓣的宠儿,《生命时速·紧急救护120》《急诊室故事》《生门》《人间世》均在东方卫视播出,《手术两百年》是中国第一部全景展现人类与疾病抗争的科学纪录片在中央电视台纪录频道播出。

张同道教授认为2015 年,中国纪录片频道整体保持平稳的发展态势,但平静中正在酝酿着新变革。2015 年,中国纪录片频道上星计划基本完成,构建了四家专业纪录片卫视格局,这解决了中国纪录片播出的瓶颈,但也为未来的竞争拉开序幕[1]。作为当下媒介文化中最为详尽的医疗纪录片,本论文试图以医疗纪录片为例来对当下媒介记忆来进行讨论,透过媒介记忆来理解短期内医疗纪录片的科普文化的影响,探讨医疗纪录片的“生命——家庭”的意识形态的深层次建构。

1 打破专业空间的媒介叙事

1.1 进入真实视角

纪录片的叙事结构往往是成为纪录片的一个基调,有现场跟随拍摄的“直接电影”属性,体现着纪录片大师所谓“是否使用自然素材被当作区别纪录片与故事片的关键标准”[2]。自从戈夫曼的前台后台理论的引入社会学的讨论,前台和后台成为了二元论的视角,后台变得真实起来,而后台的真实又因真人秀的兴起而变得扑朔迷离。1984 年阿多尼和梅尼对社会真实的建构过程提出了三个部分的模式,这三个部分是客观真实(由事实组成、存在于个人之外并被体验为客观世界的真实)、符号真实(对客观外界的任何形式的符号式表达,包括艺术、文学及媒介内容)和主观真实(由个人在客观真实和符号真实的基础上建构的真实)。纪录片在真实现场的在场性很大程度上还原了客观真实。以格里尔逊(John Grierson)的命名开始,纪录片至今不过90 年时间,虽然从文本产量、产业化程度和语言形态的多样性等方面,不能和故事片的影响力相提并论,但是在探测人性方面,因能指和生活世界的直接关系,纪录片常常要比故事片更加深入锐利[3]。

医院作为专业职业的一种,前台和后台并没有那么明晰得被区隔。在医疗环境下,每个人都是现实场域的一部分,而摄像机则是作为现实场域的第三者进行旁观。如果说通常所见的是医生和医护本身,那纪录片的摄像机走入的是专业系统本身,还原真实本身,而非只是日常生活中所见的一角。

非戏剧性的纪录片,并不能严格完成故事片对叙事逻辑和因果关系的要求,毕竟是真人真事,就会像日常生活那样,没有逻辑。所以纪录片大多采用片段式结构,片段式结构几乎是纪录片的宿命,而片段式结构所要冒的最大风险就是,不得不采用“这件事发生,然后,另一件事发生,然后……”这种松散甚至无聊的故事结构[4]。平面化的阐释模式一定程度上替代了参与模式。

“真实感”是感觉形态的一种,是人复杂情感体验的综合体,是依托于人们的基本生活实践所构建出来的。人们对纪录片真实感的认同有两个基本条件:“电视纪录节目创造者与电视观众对于生活原生形态的真实取得某种默契和共识;电视纪录节目创造者与电视观众对于电视媒介语言有着某种共同的理解和熟悉。”[5]

1.2 身体意义下行动者问题

医院的患者是相对于健康身体相对的客体,患者展现的是医疗上、救治上的难题,身体的变化特征呈现的各个不同阶段应对不一样的现实场域。在不同的情景之下,病人的特征,家属的反应,医生的应对策略随时发生变动。在医疗纪录片中可以看到医生和患者家属沟通说服的交流镜头也贯穿其中。身体的意义对于患者和家属来说,康复、医疗效果以及所需花费是主要考虑的要点,而对于医生来说在关键节点的有效救治、如何治疗时对患者身体的主要理解方式。医患双方是不同的行动客体,双方之间会有思考方式的差异,立场的差异。而纪录片长镜头的方式,和超长的叙事方式,可以在本就碎片化的信息网络时代,留下相对真实的影像。短视频流行的当下使得注意力资源更为短缺,跳出碎片化的短视频去观看长视频内容,内容为王成为吸引受众去观看医疗纪录片的要点。

从纪录片的第三视角,可以看到一个日常生活中看不到的身体真实与医学真实,不同于纯粹的影视创作,医疗成为了主线而非道具情节。近年来医疗纪录片的播出,这样的医学科普可以通过互联网完成,减少了线下医疗科普的局限性,互联网的覆盖面广泛,通过互联网的助力,可以让更多受众接触医疗纪录片。

医疗纪录片的科普是让大众了解病症,而不是从纯粹专业视角讲述。如果仅仅局限在对直接性关系的物理或生物解释,那么就很难超越生理本身。社交媒体平台上的大量的科普文章可以带来全方位从生活的视角加以解读,短视频可以通过背景音乐和快剪辑等方式给受众注入情感,高效地传播背后是无法系列形成媒介记忆的困境。

2 研究问题与研究设计

2.1 研究问题

本文试图分析医疗纪录片是如何被观看、被记忆、被讨论的。从受众的角度来理解和阐释:医疗纪录片会什么会成为媒介记忆?医疗案例重现的是否是医疗本身还是社会缩影?他们如何理解医疗本身?根据纪录片的上述特点,就纪录片的媒介记忆而言,探讨医疗纪录片对受众产生了哪些情感上的影响,所以最终选择的调查对象为接受过或正在接受高等教育的成年人。没有研究未成年人的原因之一是中小学生在校期间不能大量时间使用手机,所以针对于成年人群体更有普遍性;原因之二是因为在调查中小学生在这方面所需要许可的难度更高,限制于时间和资源能力等无法实现。

接下来将有关变量的操作性定义如下:

在受访者问卷中性别先做简单区分男和女,是否看过医疗纪录片,是一个自变量,并区分了“医疗纪录片受众”“非医疗纪录片的受众”两个群体。

作为自变量的“医疗纪录片受众行为”,分解为以下几个部分:观看平台(在哪个平台上看医疗纪录片)、观看数量(最近几年的医疗纪录片观看了哪几部)以及对医生态度看法转变(就当下紧张的医患关系而言)。

2.2 研究设计与执行

本研究主要采用问卷星进行问卷调查的方法收集数据。为了使得样本更加直接化,直接告诉问卷受访者这是关于医疗纪录片的调查研究。问卷总共有8 个问题,在问题(你之前看过医疗纪录片吗?),当受访者填“没看过”这个选项时,会直接结束问卷,以免因为接下来的题目需要回答而违背意愿在接下来的几个问题进行作答。

本研究发放了220 份问卷,目前回收200 份问卷,正式问卷发放时间从2020 年8 月25 日到9 月3 日,采用方便抽样方法在微信群、QQ 群及大学生论坛等渠道进行电子问卷发放,同时在某大学发放纸质问卷。其中填写完整的有效问卷有200 份。

同时本研究还与部分受访者进行了深度访谈。访谈中的受访者均为看过几部医疗纪录片的网民,有的受访者之前看过国外的医疗类纪录片。

3 研究发现

3.1 受访者基本情况

有96.5%的受访者看过医疗纪录片,有3.5%的受访者没有看过医疗纪录片。这个比例对于关注当下时事,以及医疗本身是疫情热点的当下来说,体现了当下人们对于医疗的关注度。在受访者中男女比例比较均衡,男女比例分别是51.5%和48.5%。

3.2 观看平台

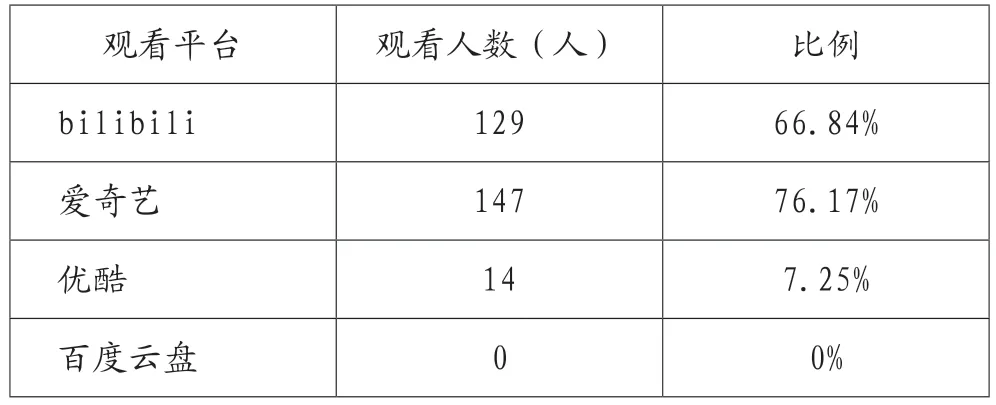

本次选取4 个观看平台,观看人数和比例如表1 所示。

表1 4个平台的观看人数及比例

2010 年4 月28 日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第45 次《中国互联网络发展状况统计报告》中,截至2020 年3 月,我国网络视频(含短视频)用户规模达8.50 亿,2020 年初,受新冠肺炎疫情影响,网络视频应用的用户规模、使用时长均有较大幅度提升。在视频网络平台中,受访者可以在不同的平台上观看医疗纪录片,由于医疗纪录片主要发布平台是爱奇艺和优酷,有些纪录片是独家播出。在爱奇艺平台上观看的比例是相对而言最多的,bilibili 上观看的比例也相对比较高,稍微低于爱奇艺,没有受访者在网络存储平台的百度云盘的观看。

爱奇艺独家冠名的医疗纪录片比较多,所以受访者的观看比例最高,bilibili 作为“后浪”常驻的二次元视频网站,因而也成为观看的一个主要渠道。

3.3 医疗纪录片观看偏好

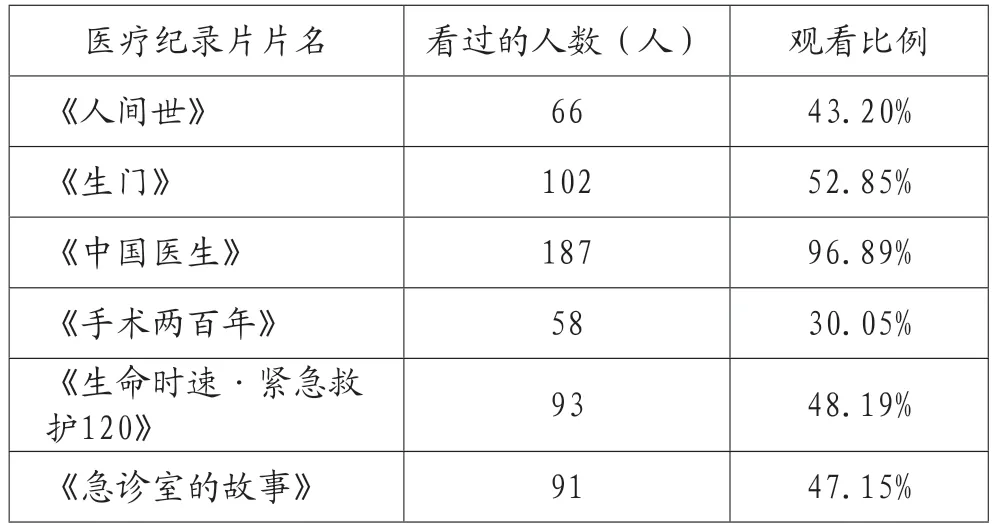

本次选取6 部纪录片,观看人数和比例如表2所示。

表2 6部纪录片观看人数及比例

在问卷中,对于纪录片是否会使得受访者更加关注于医疗本身,NPS 量表的这个问题中,不可能为0 分,极有可能为10 分,有2 个受访者选择不可能,极有可能的比例是8.81%,选择9 分的人数最多,为95 人,比例为49.22%。本题的平均分是7.83分,NPS 值为33.68%,所以大部分受访者还是认为观看医疗纪录片会使得自己更加关注医疗本身。

4 结论与阐释

4.1 理解的话语视角

记录片本身是传播给大众看的,作为非机密的传播媒介,也成为了大众的关于健康知识的通识的一部分。相比于短视频和社交媒体科普文,记录片更能承担起通识教育的责任,记录片全景角度地论述以及用视频话语剖析社会和国家医疗现象。记录片带领大众的观察视角并不是符号互动理论用的那种冷冰冰的、实验心理学的视角,记录片视角使得受众可以代入到情境当中,但是又不会拘泥于其中一个人物角色的视角,但也不是上帝视角,我们可以看到阶级相通性所形成了呼应感。区别于政治理论视角的宏观,医疗纪录片走向了“家庭—医患—微观社会学”的具体问题。纪录片打破媒介空间的视角是技术视角、宏观视角、结构视角、文化视角的补充,媒介记录的特性增添了多元的可能性。

爱森斯坦说过:“画面将我们引向情感,又从情感引向思想。”对于纪录片创作而言,画面不仅要提供视觉上的美感,更要提供有价值的思想。纪录片要激发受众的心灵共鸣,需要文化深描,即将大文化背景下事物的本质真实和核心价值挖掘出来,得出微观而精确的意义阐释,这种挖掘都是要依靠于制作者的想象力、专业性和广泛的参与。

因为纪录片的真实不是现实真实,它依旧摆脱不了人在纪录片中的“印迹”,事件的选择、镜头的运用、素材的考量等都是从制作者主观的意志出发,而要使观众产生对纪录片的心灵共鸣,就是要“通过纪录片制作者艺术地再现以及其独特的叙事方式,与观众的欣赏要求、价值诉求、审美需求相匹配,塑造出观众接受或信服的 ‘拟态环境’,培育‘真实’的价值空间”[6]。而受众感官上真实带来的意识形态上贴切,从中受益,则达到了公民逻辑中的认同感。

4.2 共同的媒介记忆

科学是医疗不断进步的基石,在医疗进程中的故事也是值得媒介记录的部分。媒介通过镜头将医院的场景各部分解构出来,纪录片虽不能像短视频那样强烈地改变媒介环境,更不能引发话语结构的变革,但其完整性使得媒介中的画面以及其思想成为了媒介接受者的媒介记忆。媒介记忆与个人记忆之间所形成的交互关系本质上就是一种传播关系。在碎片化短视频下,情感记忆也变得更加短暂和不稳定。医疗纪录片能够在展现医疗现状时,能给予受者稳定持续的情感支持。