影响ICU心肺复苏后患者预后的相关因素分析

曹冬毅 倪浩亮 曹培洪 季腾飞 邱艳萍

(南通市通州区人民医院,江苏南通 226300)

心脏停搏为常见的临床急症,患者心脏停搏后需要立即进行救治。患者院内心脏停搏的发生率为0.5%,采取高质量的心肺复苏以及有效的治疗手段有利于抢救患者的生命[1]。临床心肺复苏技术使患者能够得到有效的急救,促进患者尽快恢复自主循环功能,有利于患者的预后,但部分患者的预后效果不够理想,可能会成为植物人或死亡,因此需要探究患者不良预后的影响因素。本研究选取南通市通州区人民医院ICU心肺复苏后恢复自主循环功能的患者作为观察对象,探究影响ICU心肺复苏后患者预后的相关因素,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取南通市通州区人民医院2018年3月至2019年2月ICU心肺复苏后恢复自主循环功能的患者(80例)作为研究对象,心肺复苏流程按照《2019美国心脏协会心肺复苏急救指南》[2]进行,经气管插管,在患者恢复自主呼吸功能后利用呼吸及辅助患者进行呼吸,恢复自主呼吸功能判断标准:患者恢复意识、心率恢复、自主呼吸恢复、瞳孔缩小、面色改善、动脉压平均值在60 mm Hg以上。80例患者中男性42例,女性38例;年龄38~72岁,平均年龄(46.56±2.84)岁。纳入标准:①入住ICU进行心肺复苏的患者;②心肺复苏后恢复自主循环功能的患者。排除标准:心肺复苏后自主循环功能仍未恢复者。

1.2 观察指标

收集患者的疾病资料、性别、年龄、心脏停止到复苏时间、复苏时间到自主循环时间、呼吸频率、心率、复苏后首次收缩压、复苏后首次舒张压、血糖、血钠、血钾、血乳酸、总胆红素、肌酐、二氧化碳分压(PCO2)、pH、凝血酶时间等资料。

预后情况判断标准:预后良好为出院时轻度系统功能障碍;预后差为死亡、植物人、重度功能性障 碍。

1.3 统计学分析

采用统计学软件SPSS 21.0进行数据处理分析,计数资料用[例(%)]表示,行χ2检验;计量资料用()表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者临床资料及预后单因素分析

单因素分析发现,预后良好的患者心脏停止到 复 苏 时 间(5.45±0.68)min、复 苏 时 间 到 自 主循 环 时 间(8.46±0.81)min及 复 苏 后 首 次 收 缩 压(92.43±11.45)mmHg;预 后 较 差 的 患 者 心 脏 停 止到 复 苏 时 间(12.31±1.22)min、复 苏 时 间 到 自 主循环时间(18.23±2.42)min及复苏后首次收缩压(81.26±10.45)mmHg,两组患者比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

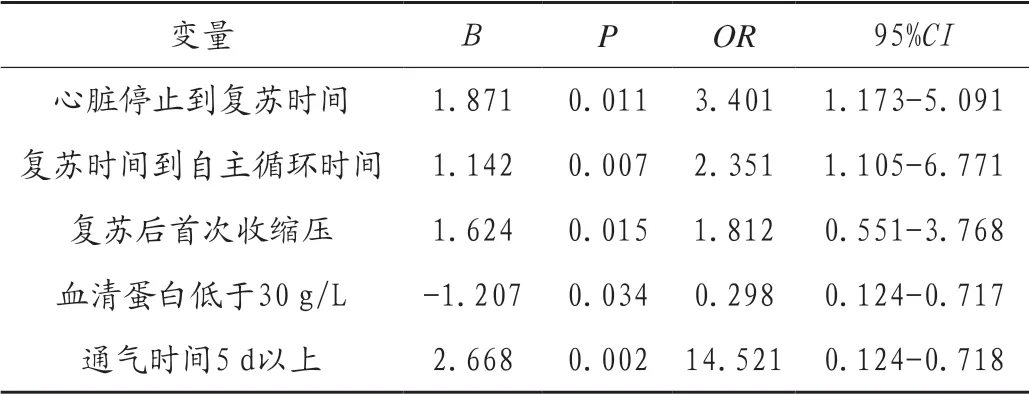

2.2 Logistic回归多因素分析

经Logistic回归分析,心脏停止到复苏时间、复苏时间到自主循环时间及复苏后首次收缩压为影响ICU心肺复苏后患者预后的因素(P<0.05),见表2。

表2 Logistic回归多因素分析

3 讨论

心肺复苏为临床中常见的抢救呼吸骤停的重要方式,随着医学的发展,更多心脏骤停患者能够得到有效的医疗救治。近年来,随着心肺复苏治疗与技术的发展,患者的心肺复苏成功率也有所提高,但患者的死亡率以及神经系统障碍发生的比例仍然较大。自主循环恢复患者预后效果不好,心脏停搏后会产生血液循环障碍,容易导致再灌注损伤。有学者将自主循环恢复患者的恢复阶段分为4个阶段,初始阶段为心脏停搏后20 min以内,早期为心跳停搏后20 min~6 h之内,中间阶段为停搏后6 h~72 h之内,恢复阶段为72 h以后[3]。大部分自主循环呼吸患者会产生不良预后,如植物人、死亡或产生严重神经系统障碍等。上述不良预后会发生在自主循环的早期、中期和恢复期的各个阶段,发生的主要原因是由于人体在缺氧或酸中毒状态下大量释放各种酶所致[4-6]。

表1 患者临床资料及预后单因素分析

经过本次回归分析发现,开始复苏时间对于自主循环复苏患者心脏的预后极其重要,心脏停搏后会对肾、脑、肺等器官供血产生影响。同时,机体对氧的需求量加大,在缺氧或缺血等情况下,患者复苏时间延长导致机体损失严重,从而形成再灌注损伤,导致不可逆的多个器官损伤,影响患者的预后,因此减少复苏时间有利于改善自主循环恢复以及患者的预后和生存时间。同时患者复苏后首次收缩压对患者的预后起到了重要的作用,收缩压过低会导致重要脏器的供血功能下降,同时产生心肌损伤和缺血、缺氧以及心脏收缩异常等,对患者的身体脏器功能产生严重损害[7-9]。本研究显示,经过单因素分析发现,预后良好与预后不良的患者心脏停止到复苏时间、复苏时间到自主循环时间及复苏后首次收缩压相比较,差异有统计学意义(P<0.05),上述指标为影响ICU心肺复苏后患者预后的因素,与岑颖欣等[10]研究结果一致。

综上所述,对ICU心肺复苏后患者相关因素分析后发现,减少心脏停止到复苏时间能够维持患者的血压平稳,更有利于提升患者预后效果。