以遗产实践拓展乡村遗产价值

——解读诸葛村宗祠的“家”“国”关联

赵晓梅

(复旦大学文物与博物馆学系,上海 200433)

乡村遗产不仅是那些前代遗留下来的物质空间,也涵盖了人与空间彼此塑造的社会历史过程,乡村聚落因此被赋予价值,成为“遗产”[1]。这些乡村是功能仍在延续的活态遗产,历代生活于此的居民构成遗产的核心社区[2]。他们对物质空间的创造、使用与常规照料确保了遗产的延续[3-4],包括对村落建筑的修建、使用、维护乃至对外来访客讲述村落的历史、故事,这些遗产实践扩展了遗产价值[5]。

乡村以物质空间的形式构成体验过往、进入历史的重要途径[6]。这一遗产价值不止于该村落的历史,还可以从村落的发展变迁中解读“家”(宗族/村落家园)与“国”(区域/国家)的互动关联过程;也不限于历史建筑成为遗产之前的修造历程,更可以在遗产的当代开发利用中展现乡村的社会建构与文化创造。在不同历史时期,“家”与“国”的概念以及乡村居民对它们的认知均有所不同。纵然如此,“家”与“国”的互动关联贯穿着居民建造、修缮与利用等“遗产”实践的始终,从时间、空间两个层面拓展了乡村遗产的价值,超越了历史、社会与文化的价值分类方式①国际古迹遗址理事会中国国家委员会.中国文物古迹保护准则[G].2015:6.,也搭建起往昔价值与现今价值之间的联系[7]。

人类学学者早已关注到不同历史时期、不同“国家”内涵之下,乡村社会与“国家”的关系变迁,继而影响到乡村居民对物质“遗产”的处置方式。无论是甘肃大川村的孔庙变迁[8],还是云南小村的栖居故事[9],都向我们呈现出乡村社会与“国家”的相互渗透,以及在这种持续互动中乡村居民的主体能动力与文化创造力,因而赋予乡村遗产无穷的生命力与丰富的多样性。颇为遗憾的是,在乡村遗产价值阐释中,仍缺乏基于跨学科研究的社会文化解读,对家国关联关注有限。本文选取浙江兰溪诸葛村为案例,通过梳理诸葛村宗祠实践的变迁,解析不同历史时期村落家园与区域、国家的张力,从一个村落的物质空间阐释“家”与“国”的互动关联过程。这种遗产价值阐释借鉴多个学科的分析方法,通过对一个村落物质空间的踏访、观览来理解更大区域、更长时段的社会文化历史,将历史学、社会学与建筑学的研究成果转化为公众教育素材。

1 宗祠实践与家国关联

乡村从来不是一个孤立的封闭社区,它的建立、发展与变迁是地方社会与区域、国家相互作用的产物[10]。这一社会历史过程不仅记录于文献、档案之中,也通过建筑的修建、改造和使用得以体现,展现于物质空间之中。

东南地区以宗族村落为多,诸葛村即诸葛氏自元代定居而逐渐发展形成的宗族村落。这种近世宗族社会是对中古宗法制度的继承与变通,秦汉以来官僚制度取代宗法制度,使得宗法组织脱离国家政权结构,下沉至地方社会[11-12]。宋代以来改变了唐代以前的门阀制度,士人、庶民的宗族组织逐渐形成。宗族组织以族谱、宗祠、族产等要素发挥社会管理作用,其中宗祠的建设构成宗族乡村与国家互动关联的实物见证与物质遗存。东南乡村自宋元时期开始建立宗祠(家庙)②家庙是宗祠的前身,在本文中二者基本同义,不做过多的区分。、供奉神主(祖先牌位),明清尤为兴盛[13]。宋明以来,宗族村落的发展是国家意识形态向地方社会渗透的过程,也是地方社会逐渐建立国家认同的过程,理学在其中发挥着重要的推广作用[14]。明清时期,乡村商业发展,新型的社会关系,一方面对宗族组织构成冲击;另一方面也将原本自给自足的农业乡村纳入更广阔的社会之中,使家庭、家族与区域、国家发生更复杂的联系与互动[15]。这些社会历史过程均可从诸葛村的宗祠实践中得以窥见。

诸葛村属明清金华府兰溪县,邻近严州府建德县、衢州府龙游县。唐代即有居民在此处定居,元代中后期(1350年前后)诸葛氏迁居于此③诸葛氏重修宗谱序//诸葛氏宗谱·卷之首·谱序[G].2019:9.。诸葛氏人口增长,逐渐吞并周边王、章、祝、梅等异姓村落,形成单姓宗族村落,定名“高隆”,明代中叶改称“诸葛村”[16]29。诸葛氏自定居以来,逐渐建立起一套宗祠系统。这些宗祠的建造、命名、规制与祭祀都与当时的国家管控、儒学规范密切相关。诸葛村毗邻连通徽州、衢州、严州与杭州的水陆通道,明代中叶即发展商业、手工业,医药行业逐渐发达,形成乡村集市。由于诸葛氏的严格控制,客姓经商人口只能租赁店铺,直到太平天国之后,才发生店铺与土地买卖,客姓人口大量进入诸葛村[16]245。这些外来姓氏虽然改变了诸葛村的人口结构与社会组织形式,但他们没有祖屋、宗祠的建设,也在历史发展中逐渐融入诸葛氏宗祠使用、维护的实践之中。

诸葛村的宗祠实践在20世纪下半叶中断30多年,20世纪80年代以自发的宗祠修缮、祭祀恢复得以延续,这一转变与当时国家政策放宽有关。20世纪90年代初期,清华大学乡土建筑研究组对诸葛村开展研究,1996年诸葛村入选第四批全国重点文物保护单位,国家与专业权威的认可,激励着诸葛村民参与到宗祠实践之中。更为难能可贵的是,诸葛村的遗产保护与旅游开发几乎都是村民的“自主”决策。这种自主性是在行业专家指导、国家政策允许的情形中逐渐建立的,以村集体的形式囊括了诸葛氏与其他姓氏的居民,他们共同组建古建修缮队、参与到宗祠的各种活动之中,宗祠由诸葛氏的宗族财产变为诸葛村全体村民的公共空间与社会舞台。宗祠也是诸葛村旅游开发中的重要展示空间,其展示内容与方式更凸显了国家意识形态引领下遗产的当代利用途径,呈现出与宗族社会时期的鲜明对比,体现出当代乡村社会在与国家互动中的复杂性与丰富性。

诸葛村历史主要呈现于《诸葛氏宗谱》(下文简称“宗谱”)之中,这是以村民的视角记录村落发展,对于理解村民遗产实践十分重要。此外,笔者在2019年1月对诸葛村开展为期两周的实地调研④诸葛村调查项目负责人为杜晓帆老师,笔者同组成员刘邵远、徐洋、王一飞、张瀚月、文凯等对本文亦有贡献,特此感谢。,访谈诸葛村不同姓氏与社会角色的居民。同时,观察村民如何使用宗祠,与村民的讲述、书写构成对照与印证。在此基础上梳理不同时期诸葛村宗祠实践的主要内容与方式,以20世纪中期实践中断划分前后两种模式,分别叙述于以下两个小节。

2 宗祠的建造与功能变迁

宗谱中的《宗祠厅堂变迁记》呈现出当地人认知的宗祠系统。诸葛氏的总祠(大宗祠)是丞相祠堂,位于村落东南的小水口处。总祠之下有支派,支派之下有房派,它们的小宗祠称“众厅”,房派以下的宗祠称“私己厅”⑤宗祠厅堂变迁记//诸葛氏宗谱·卷之首·杂记[G].2019:157-165.。这些“厅”大多由各支各房的祖屋演变而来,位于相应的住宅组团中心。房派、支派因人口增长,小宗祠的等级可随之提升。此外,诸葛村还有一座大公堂,也列于诸葛氏宗祠之中,它是最先建造的宗祠,位于村落的风水正穴之上。这些宗祠承担着宗族与村落的诸多公共功能。

2.1 大公堂

诸葛氏自元代迁入后不久,始迁祖诸葛大狮(宁五公)建造大公堂,诸葛氏的房屋以大公堂为中心逐渐向外扩展。明代以前,家庙祭祀是高级官员的特权,庶民不能为祖先立庙,只能在坟墓旁的小房子或佛寺、家中供奉[14]。直至嘉靖十五年(1536年)推行家庙、祭祖制度改革,才允许品官立家庙、庶民祭祀始祖[17]。大公堂建造之时,国家尚不允许庶民修建家庙,诸葛氏只能假托纪念先贤诸葛亮之名建造,起初建筑规模不大,明、清屡次扩建。大公堂内供奉诸葛亮神像,不同于其他宗祠供奉神主,应当归属于先贤祠。但从诸葛氏将大公堂归入宗祠之列可知,它是诸葛氏私下祭祀先祖的场所,具有聚宗合族的作用,由此可见诸葛家族的行为方式与国家制度之间的张力。

明代礼制改革之后,宗祠的祭祀活动形成定制,“准许天下臣民于冬至日祀始祖”[15]。大公堂因创建早于制度形成之时,不在冬至日祭祀,而是举行春秋两祭。这是援引嘉靖七年(1528年)明世宗给南阳郡忠武侯庙颁发《赐忠武侯庙规祭文祭品》规定,分别在四月十四日(诸葛亮生辰)、八月二十八日(诸葛亮忌日)举行,以先贤祠之名“遵循”国家礼制。大公堂春祭重于秋祭,村中流传着“要看大姑娘,四月十四大公堂”一说,充分表现出大公堂活动的世俗性较强。诸葛氏婚礼当日在大公堂下婚轿,相当于新媳妇拜夫家先祖,这一习俗表现出大公堂具有宗祠的属性。从以上种种祭祀与习俗中可以看到,诸葛氏一方面以宗祠创建加强宗族组织,似乎违背国家规范;而另一方面又模仿国家礼制,借此凸显宗族组织在地方社会的正统性。

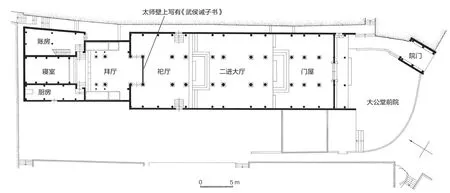

大公堂基本保持了清光绪三年(1877年)的形制,前有庭院,东南角开头门,其后为门屋、大厅、祀厅、拜厅、寝堂,均为3开间,以天井相隔(图1)。最后一进的寝室原本仅1间,在道光、同治年间的修缮中扩为3间。朱熹《家礼》的家庙规制是明初《明集礼》祠堂规范的基础,影响到诸葛村的宗祠建筑形制。张力智通过对兰溪一带宗祠建筑形式的分析,认为大公堂原本的凸字形平面(拜厅3间、寝堂1间)是当地房厅的通常格局,寝室之所以由初期的1间扩为后期的3间,是因为既有建造格局与《家礼》“祠堂三间”的规范不符[18]。诸葛氏将寝室两侧私人土地赎买下来扩建寝室,一方面保障了公共空间属性的纯粹与完整;另一方面也提升了寝堂在仪式上的重要性,逐渐向“国家规范”靠拢。

图1 诸葛村大公堂平面图[16]119

2.2 丞相祠堂

诸葛村建造的第二座宗祠是丞相祠堂。《诸葛氏宗谱》中记载:“我安三府君建立家庙五间,以奉祀宁五府君神主,追而上之,以逮国谕公,亦五世亲,尽之义,俾后世子孙化者神主皆得藏于其中,世世相承,守而不变”⑥举能以理祠事序//诸葛氏宗谱·卷之首·杂记[G].2019:118-119.。安三公是始迁祖宁五公的曾孙,生于元末。按照这个记载,丞相祠堂始建于明初洪武年间,祭祀对象最初是安三公向上的五世近祖,之后各代神主也都供奉在祠堂中。陈志华等学者对此质疑,认为当时诸葛氏定居仅三代,人口不足10人,且当时建造宗祠并不普遍[16]128。洪武三年(1370年) 《大明集礼》基本照搬《家礼》的祭祀规范,允许品官建立祠堂祭祀四世祖先,庶民可在家中供奉两代神主[17]。也就是说,安三公建造家庙时,庶民还不被允许建造祠堂。如若记载属实,安三公的家庙建设显然是不符合国家的礼仪规范,但这种“违规”现象在民间并不少见[19],丞相祠堂未必不是其中之一。

在国家放开民间祠堂政策之后,丞相祠堂立刻随之扩建、翻建。嘉靖年间允许庶民祭祀始祖,实际上纵容庶民建立宗祠。诸葛氏在这一时期扩建丞相祠堂,“家庙五间改做享堂,家庙扩建为祠堂,建宗祠寝室五间,侧楼四间”⑥。以孔明“丞相”命名祠堂,大致也是从这时开始,以祭祀“始祖”之名建设供奉历代先祖的宗祠。

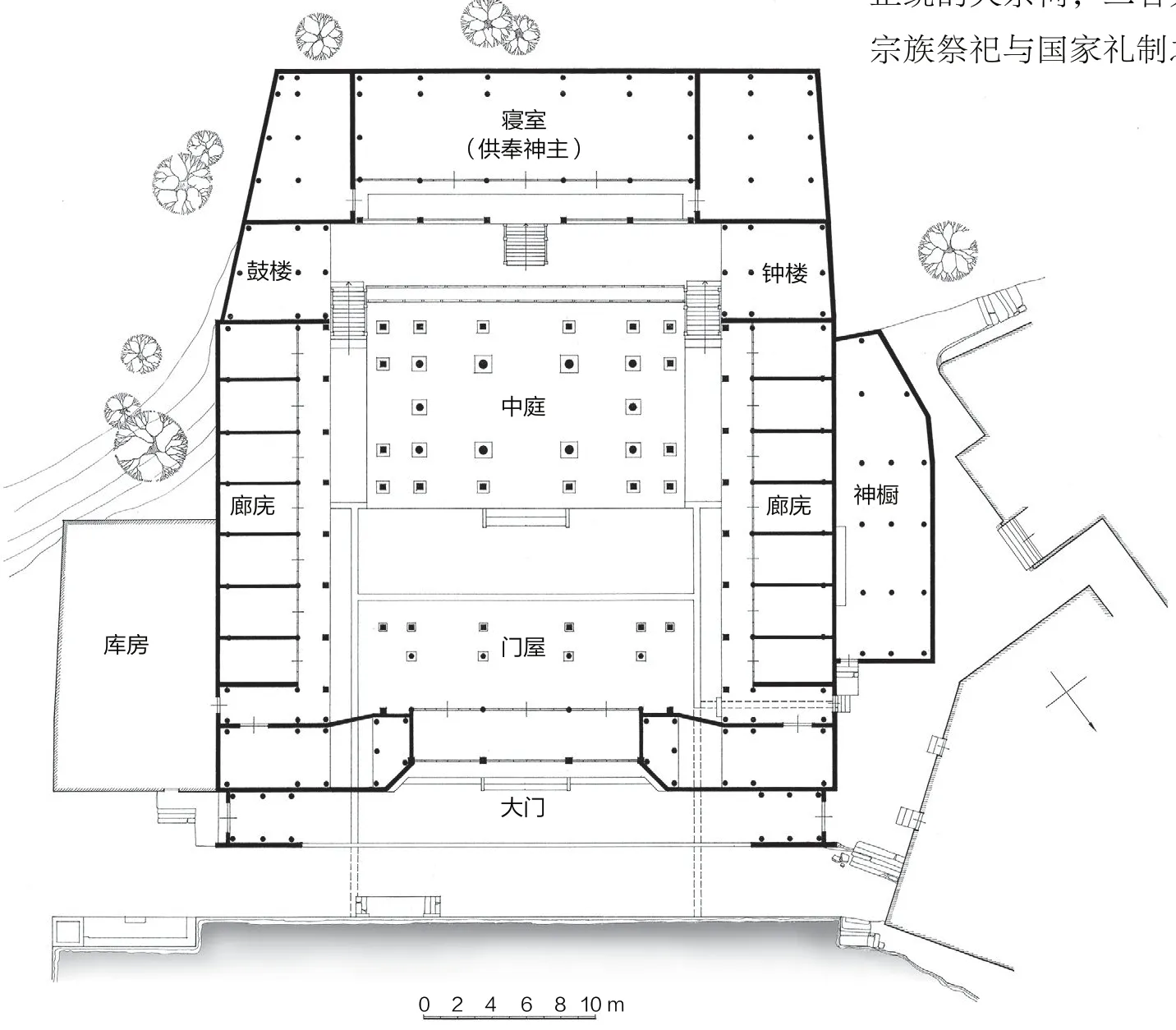

丞相祠堂是诸葛氏的大宗祠,必定是倾举族之力来建造起恢宏壮丽的建筑。根据《宗谱》记载,丞相祠堂在明万历、清乾隆年间均有重建,但毁于太平天国运动,直到光绪年间才发起重建,而其中最重要的礼仪空间—中庭(享堂)直到1925年才复建,基本延续万历时期(1578—1620年)的格局,保存至今。中庭是祠堂的核心,中庭前有大门、门屋,后有寝堂5间。中庭5间,是一个接近正方形的敞厅,独立于两侧廊庑(图2)。这种中庭式的宗祠或称中亭式,是兰溪一带总祠的常见形式,以亭式敞厅做享堂,承载主要祭祀礼仪,融合了体现古礼考证的《家庙图》与表达朱子宗族祭祀礼仪的《家礼》,平衡享堂与寝室的仪式重要性[16]138。这样的建筑仅用于总祠,不同于一般的房厅,更多表达着士绅宗族祭祀礼仪,也反映出地方社会中创造性地接纳国家规范、主流意识形态。

图2 诸葛村丞相祠堂平面图[16]138

丞相祠堂寝室内供奉的神主,中间为孔明丞相,两旁为历代先祖。丞相祠堂的祭祀并未按照国家宗族礼仪所规定的每季仲月祭祖,而是延续大公堂的春、秋(冬)两祭,但由八月二十八的秋祭改为冬至日的冬祭,这一祭祀时间与国家对民间祭祖的要求一致,从中反映出在遵循国家祭祀礼仪之中的灵活变通。冬至日的祭祖是诸葛村最隆重的仪式,以敬宗聚族为主要目的,不同于大公堂以春祭突出追忆先贤。

丞相祠堂的另一个重要作用是宗族管理,这里是诸葛族人管理公共事务、调解宗族内外纠纷的场所。当村里遭遇“大事”,诸葛族人就打开平时紧闭的祠堂大门,聚众开会,叫作“开祠堂门”。这时宗祠替代了官府衙门的职责,表现出国家管理向地方社会的让渡。宗族管理也体现在族内救济、教育等方面,赈济所、书塾等公共建筑一般毗邻宗祠或借用宗祠空间。民国年间,丞相祠堂曾做私立兰溪辅成中学。

对比大公堂与丞相祠堂,二者在建造之初都是创造性地利用国家制度的漏洞,以纪念诸葛亮之名创建宗祠。因建造时间、地点的差异,丞相祠堂最终成为正统的大宗祠,二者共同呈现出在诸葛氏发展初期,宗族祭祀与国家礼制之间的微妙关系。

2.3 宗祠系统的发展变化

明朝晚期,诸葛大狮的玄孙“原”字辈三兄弟分为孟、仲、季3个支派,称为“分”,分居3处,建设各自的小宗祠与住房,逐渐形成3个住宅组团。孟分聚居在诸葛氏最初定居的大公堂、丞相祠堂一带,以崇信堂为众厅;仲分在东北,众厅是雍睦堂;季分在西边,众厅叫尚礼堂。这3个众厅是各自支派的礼仪中心,也是支派管理事务的地方。随着人口增长,3个支派分化为十几个房派,形成众多的房派分祠、私己厅,它们大多由祖屋改建,至20世纪初期已有40多座(图3)[16]101。这些支派、房派的小宗祠既是祭祖的地方,也承担着婚丧嫁娶、年节庆典与日常生产生活等活动。

诸葛村西侧为驿道,明末清初沿驿道形成高隆市。商业发展没有影响诸葛宗族的权威地位,这一时期宗祠建设密集。只是到太平天国后,整个区域经济凋敝,客姓移民逐渐定居诸葛村,宗祠修建才进入低谷。

图3 诸葛村祠堂分布图⑦诸葛氏宗谱·卷之首[G].2019:扉页.

随着客姓人口的增多,宗祠作为村落公共空间的性质突破宗族边界,使用者不限于诸葛氏。诸葛村北部的上塘一带成为客姓聚集的商业中心,他们建立商会,也参与到村落的日常管理之中。民国时期,基层政权已不再完全由诸葛氏掌控,为平衡多方利益的村长、保长、甲长借用诸葛孟分的春晖堂作乡公所,这个宗祠位于诸葛氏与客姓聚集区之间,被当地人称为“官厅”。纪念忠武侯的大公堂由宗族中心演变为村落中心,定期举行祈求地方平安的“清净道场”,请僧道轮流念经设醮。这个活动的赞助人不限于诸葛氏,定居诸葛村的客姓商人也纷纷捐款。原本的宗族社会逐渐向多姓村落转变,“家”的概念也由诸葛家族变为由各个姓氏构成的村落家园,突出体现于20世纪下半叶以来的宗祠实践之中。

3 宗祠的修缮与当代利用

20世纪40至70年代,诸葛村与全国其他地方一样,宗祠大多被拆毁或改作他用,中断了宗祠的建设、维护与仪式。20世纪80年代以来,宗祠的祭祖活动逐渐恢复,诸葛村民自发开展宗祠修缮。1996年诸葛村成为全国重点文物保护单位,2014年诸葛后裔祭祖入选国家级非物质遗产代表性项目,国家的认可推动着诸葛村宗祠实践的多样化,在国家政策的允许范围内创造性地开发利用宗祠遗产。

3.1 宗祠的修缮

诸葛村众多宗祠都经历了由国家代管收回至村集体所有的过程,村民对宗祠的成功收回引以为豪。20世纪50年代初,丞相祠堂被国家粮食部门接管,内部改造为粮仓,主体结构未变。分产到户之后,丞相祠堂由粮仓变成酱油厂,由县农委代管。到20世纪80年代,留存下来的宗祠均处于凋敝状态,亟须修缮、维护。同时,国家对祭祖活动与村有资产政策的放宽,使得诸葛村的乡贤有意修缮宗祠,到兰溪市查询档案发现,大部分宗祠均为村集体所有,丞相祠堂也只是国家代管。于是村里向兰溪市递交提案,最终将酱油车间迁出,宗祠回归诸葛村所有⑤,同时逐步开展修缮工程。乡贤在宗祠的收回过程中发挥了积极的作用,当地人对此津津乐道,每次谈及宗祠历史时都会讲述这个故事。即使不是事件的亲自参与者,他们也以村集体的“胜利”为荣,在不断地复述中加强这种集体认同。村集体替代宗族构成当代“家”的观念。

宗祠的修缮实践又一次加强了集体的凝聚力。大公堂在50—80年代被生产队用作牛棚,倒塌、破败严重。1990年,诸葛村成立由22位乡贤组成的“重修大公堂理事会”,负责资金筹措、材料采购与施工组织等诸项事宜。诸葛村各姓村民都积极参加捐款,也收到旅居外地的诸葛姓氏的捐助,最终顺利完成村民自主决策的修缮工程⑤。较之诸葛氏总祠的丞相祠堂,大公堂的村落公共属性更强,参与修缮的也不限于村落内外的诸葛人口,本村客姓也积极捐款、参与施工,并且理事会中有3位为非诸葛姓氏的理事。

大公堂的修缮并非一蹴而就。早在20世纪80年代,诸葛村民就想要开展修缮工作,但国家政策刚刚放开,地方工作还没有建立相应的标准。诸葛村当时的村干部对修缮宗祠有所顾虑,担心被扣上“搞复古”“搞宗派”的帽子,不同意开展修缮工作。由于缺乏村委会的支持,村民暂时搁置了对大公堂的修缮,而转向各自支派、房派的小宗祠。1986年,在村里老人的召集下开始维修孟分的崇信堂,动员孟分支派及宗祠附近不同姓氏的住户捐款,最终在1989年顺利完成修缮工作。

崇信堂的修缮成功为大公堂修缮奠定基础,老人们再次呼吁维修大公堂,这次获得了村委会的支持。理事会请来邻近村落的章姓木匠来维修大公堂,每天村干部和乡贤各出一人到现场监督修缮工作。无论是村干部还是普通村民,也无论是诸葛氏还是客姓,这些理事本身都是诸葛村的居民,他们的监督、管理工作没有报酬,纯属义务为村落奉献,也在这一工程中增强了村落居民的归属感。

从20世纪80年代崇信堂修缮至今,诸葛村陆续修缮了现存的十几座宗祠。在这些修缮工作的组织中,最初村委会因对国家政策的担忧,与村民的意愿有所差异;随着国家政策的放开、村民实践的成熟,村委会与村民达成一致,共同参与宗祠修缮;在后续的工作中,村委会发挥了很好的组织效用,以村集体的名义逐渐收回宗祠所有权,开展维修,培养出由村民组成的古建修缮队。

村委会是国家行政管理在地方的基层组织,他们在当代家国互动中的作用与历史上的宗族、士绅不同,更直接受到国家管理;但每个村干部又是村落家园的成员,他们必然要与其他成员保持一致,在“家”与“国”的碰撞中协调二者,以村集体之名引领全体村民参与到遗产实践之中。

3.2 传统功能的延续与变化

自太平天国运动之后,诸葛村就逐渐由单一宗族发展为多个姓氏的村落。根据2005年的统计,村民中诸葛和客姓各占一半[16]29。这些客姓没有建造自己的宗祠,而是在诸葛宗祠的实践中发挥作用,积极参加修缮捐款、施工,也参与到日常与节庆活动中。在这个村落家园中,众多宗祠不再仅仅是诸葛氏的祭祖场所,更是不同姓氏的公共活动空间与社区精神中心。

最初,诸葛村的客姓多是因当地商业发展而逐渐定居下来的。清末民国时期,各个行业的商户建立商会,形成客姓组织。商会不参与诸葛宗族活动,仅参加村落活动。《宗谱》记载商会所属永安会(消防队)在20世纪40年代协助宗祠救火;村民们也回忆说正月的灯会有两次,正月十五的灯会只限于诸葛氏,而正月二十的灯会由商会与宗族合办,商会提供资金,也借由灯会招揽生意。

总体来说,这一时期客姓与诸葛氏仅是共居并存的关系,彼此融合有限。20世纪50年代以来的土地改革不再以姓氏加以区别对待,户籍制度重组了地方社会。20世纪80年代以来,客姓积极参与到宗祠实践之中,宗祠的功能由宗族及其支派、房派的仪式空间与管理中心,转变为所属居住组团的公共活动场所。

在过去,宗祠是供奉先祖的场所,诸葛氏的老人去世后,将神主供奉在所属房派的香火堂,3年后可转移至私己厅,每3年“晋升”一级祠堂,最后可到丞相祠堂,在每年冬至祭祖活动中举行送祖入祠的仪式。20世纪中叶以来,各级祠堂的神主供奉与祭祀仪式被取消,80年代以后仅恢复了大公堂和丞相祠堂的春、冬两祭,各家过世老人的神主只能在家中供奉,仅有几座没有做旅游开发的小宗祠还供奉有该堂堂主(支派、房派始祖)的神主(图4)。由于展示需要,丞相祠堂内的神主供奉全部取消。村民对这些变化没有表现出异议,一方面传统中断几十年,完全恢复并不现实[8];另一方面,诸葛村的旅游开发由村集体主导,村民从中获得了经济回报。

丞相祠堂的冬至祭祀是目前诸葛村的主要祭祖仪式,由主祭、引祭、内执事、外执事、读祝、司仪等人员引导诸葛子孙来完成。据祭祖仪式主要成员介绍,现在的祭祖仪式是根据古文献、老人口传以及当地风俗习惯而修改完善的,祭祀对象主要是诸葛亮,弱化宗族属性,这一特征也体现在诸葛村的对外展示之中。诵读的祭文内容随着时代发展而变化,过去祈祷农业、药业兴旺,现在强调文化传承、旅游开发,在不同时代国家意识形态的引领下,祈愿家族发展、凝聚人心。冬祭典礼后举行冬至敬老活动,由村委会统一组织。参与人员不限于诸葛氏,村内80岁以上的老人都受邀参加,在祠堂内开宴,称为“吃福酒”。由此,原本单纯的宗族仪式扩展为村落家园的集体庆典。这些变化都是当代的文化创造,其中既有对传统的延续,又在国家政策鼓励的范畴内根据当代社会需求加以改造。

小宗祠不再举行祭祖活动,仍承载公共活动,每年元宵龙灯的筹备工作在崇信堂内完成(图5)。村中有4座宗祠可供村民做葬礼道场或暂时存放物品,使用者不限于诸葛氏,客姓居民也可以申请使用,但能否免费使用取决于这户人家是否曾为这座宗祠修缮捐款。如若没有为修缮捐款,在使用宗祠时,由村委会收取一定的费用。宗祠的管理原本由各个支派、房派每3年选举祠任,这种归属宗族的管理方式也随传统宗族制度而消亡了,取而代之的是以村委会为代表的当代地方社会组织形式。

图5 诸葛村崇信堂扎龙灯(来源:作者摄于2020年)

3.3 旅游开发中的对外展示

20世纪90年代初,清华大学乡土建筑研究组在诸葛村长期驻村调研,挖掘村落历史文化,坚持整体保护原则,成功将诸葛村列入“国保”。由此,村落的旅游开发价值受到镇政府重视,一度成立旅游公司做开发。但这种开发模式带来诸多问题,最终在20世纪90年代末将经营权下放至村委会,由村委会组织村民开展自主开发建设[20]。诸葛村的宗祠不仅是村落的仪式中心,也在旅游开发中对外展示诸葛村人引以为豪的文化传统,而这些传统也是经诸葛村人筛选过的,既满足村民的认知、游客的兴趣,又符合当代国家的文化建设需要。

诸葛村有6座宗祠面向游客开放,其中大公堂和丞相祠堂是在原有礼仪功能的基础上添加了对外宣传内容,而雍睦堂、大经堂、始基堂和三荣堂则是完全取消传统功能,改造为展馆(表1)。这些宗祠对外展示的内容由村民策划,体现了国家意识形态影响下的民众价值取向。

表1 诸葛村宗祠展示方式与内容

续表1

在诸葛村各处宗祠展示内容中,诸葛亮的生平事迹占据相当大的一部分。诸葛氏自称为诸葛亮后裔,且以诸葛亮之名建造了村中2座最为重要的祠堂,以此作为展示主题并不意外。但出于对时代精神、国家政策的考量,展示中更多将诸葛亮作为重要历史人物,宣传其高风亮节,几乎没有与宗族社会发生关联。即使在大公堂与乡土文化馆中涉及家规家训、宗谱编纂与代际传承等内容,但始终避免凸显宗族本身,仅将其视为历史文化的组成部分。宗族以及承载宗族活动的祠堂固然是诸葛村历史发展中的重要因素,而它们在展示中也以固化的样貌呈现给观者,完全不提及当代诸葛氏和客姓共同使用宗祠的现实,也没有呈现宗祠在当代乡村生活中的意义。例如,在导游的讲解词中,以丞相祠堂的建筑设计,讲述定居伊始诸葛氏与其他姓氏和睦相处的故事,主旨是训诫子孙谦虚待人;在宣传视频中有大段祭祖仪式以及“吃福酒”的活动,但只是简单地将参与的村民全部归入诸葛亮的后裔。

从宗祠展示内容中可以看到,聚族而居的诸葛亮后裔是对外宣传的重要主题,宗族文化在其中扮演的角色十分微妙。一方面,在聚落形态、家规家训以及丞相祠堂的祭祖仪式中,极力凸显诸葛宗族的历史文化;另一方面,又因国家政策导向而避免将“宗族”搬上台面,尽可能淡化当下“宗族”的社会功能,仅讲述历史故事,以历史人物训诫今人在国家体系中尽职尽责。

在历史人物与历史故事的拣选中,读书从政与医药营家成为诸葛氏的两条成功之道,而其中也表现出“家”与“国”的张力以及历史发展阶段的社会取向。诸葛村自明代中后期发展商业,中医药业一度繁盛。诸葛村位于科举文化兴盛的江南地区,诸葛氏自然也重视儒学教育,但科名成绩平平,明清两代仅有4名进士。他们的功名、事迹记录于宗谱之上,也体现于宗祠建筑与文化展示之中。考取功名、为国尽忠是“家国一体”思想的体现[11],表达着历史时期国家意识形态对当时地方社会的影响。然而,由于区域商业的兴盛,诸葛氏在思想上虽然重视科名,而现实生活中仍多以发展中医药业来发家旺族,因此流传着“不为良相,便为良医”的祖训。其中既包含着对从医从商(医药不分家)的褒扬,又透露着功名失意的无奈,表面上展示出历史中地方社会在思想形态与经济生活中受到国家价值取向与区域发展状态的双重影响,实质上则是在以经济发展为首要任务的当代,这一价值取向符合时代精神,因此大量出现在诸葛村的宣传展示之中。

4 结束语

宗祠是宗族的控产单位、仪式中心,也是村落社会历史的物质见证,宗祠的建造修缮过程、建筑空间形式以及礼仪与日常功能均表达着宗族制度与地方社会的发展变迁。宗祠实践创造了物质形态的建筑遗产,赋予其社会功能,将物质空间、人的活动与社会历史相关联,丰富了活态乡村遗产的价值。其价值拓展既包括空间层面上地方社会与更大区域、国家的连接,也包括时间上从建造伊始直至今日的功能演变,不再局限于前遗产时代一个村落的历史与传统,而是将村落与国家、传统与当代相连接,使公众借由一处乡村遗产的游览,而得以获知历史学、社会学与建筑学等不同领域的研究成果。

从诸葛村的案例来看,宗祠实践呈现了地方社会文化变迁,以及“家”与“国”的互动历史。在历史变迁中,家与国的概念及二者的关系都在不断变化。诸葛氏自元代定居而逐渐壮大为宗族村落,宗祠系统日趋完善,宗祠实践反映的是诸葛家族与国家政权之间的关联,以建筑形式、祭祀礼仪回应国家礼制。 太平天国之后,客姓人口因商业发展而入驻村落,与诸葛氏共同生活,但较少涉足宗族事务,家的观念变化有限,诸葛家族仍是地方社会的关键形态。20世纪中叶以来,宗祠实践中断数十年之后又逐渐恢复,客姓参与其中,家的概念由单一宗族转换为村落家园,以村集体的名义开展活动。但因村委会是国家行政组织,又是村集体的主要引领者,国家意识形态更多规范着当代的宗祠实践,这一现象也与传统的中断不无关系。在诸葛村的对外宣传中,既不突出诸葛宗族,又不论及客姓的作用,而是扁平化地处理历史与当代的关系,以历史人物、故事开展说教,宣扬时代精神,说明遗产展示本身即呈现出国家对地方社会的引领作用。

诸葛村宗祠实践的变迁不是一个村落的封闭历史,村落与所在区域、所处“国家”的互动与张力恰恰是引发这些变化的原因所在,区域、国家从公共政策、价值观念、产业发展等方面影响着地方社会,而村落也以仪式与日常生活的变通与调适来顺应来自上层、外界的影响,由一个“小地方”的遗产实践展现出与国家联动的“大社会”[10]。这样的“家”“国”关联不仅体现在已然逝去的历史之中,更延续在当下的生活之内。纵然因社会情态的差异,不同时代的互动关联呈现出不同的样貌,但都呈现出地方社会对国家管控的创造性反馈。

我国乡村遗产普遍具有类似的遗产实践,反映出不同时期、不同区域地方社会与国家关联形式的多样性。这些遗产实践所呈现的遗产价值难以简单地归类为历史价值、社会价值或文化价值,而是存在着内在的相互关联与一体性。因此在遗产价值解读中必须以整体史观全面考察乡村社会历史的方方面面,突破人为划定的价值类别,揭示其中仍在延续的家国关联过程。唯有如此,才能更好地在历史与当代时空中定位乡村遗产,推进乡村文化建设工作。