宫腔镜电切术对黏膜下子宫肌瘤患者预后指标(卵巢功能与生活质量)及炎性因子水平的影响

王宏明

摘要:目的:主要就黏膜下子宫肌瘤患者行宫腔镜电切术治疗后对其预后指标及炎性因子水平的影响。方法:选择我院于2019年1月-2020年2月间收治的90例黏膜下子宫肌瘤患者为研究对象,随机均分两组:研究组、对照组,各45例。对照组患者行腹腔镜子宫肌瘤切除术,研究组患者行宫腔镜子宫肌瘤切除术,记录并对比两组患者手术前及术后三个月的生活质量、卵巢功能指标及术前及术后7天炎性因子水平。结果:术后3个月,两组患者E2、LH、AFC等指标水平无明显差异,对照组患者FSH水平较术前及研究组术后均明显较高。两组患者术后CRP、IL-6、IL-2水平均上升,但较对照组患者,研究组患者炎性水平明显较低。较对照组患者,研究组患者治疗3个月后HRQL评分明显较高。结论:通过对黏膜下子宫肌瘤患者行宫腔镜电切术有利于改善其预后指标,并控制炎性因子水平升高,具有良好的临床应用效果。

关键词:预后指标;炎性因子;宫腔镜电切术;黏膜下子宫肌瘤

引言

子宫肌瘤属于常见的良性肿瘤疾病,一般在中年女性中最为常见,据调查,处于孕育阶段女性群體中,大概有20%-25%的女性会出现子宫肌瘤疾病,且这类患者中最终进展为恶性肿瘤疾病几率在0.4%-0.8%之间,对女性患者生活质量及身体健康造成严重影响[1-2]。目前,在临床治疗方面,主要治疗方面普遍采用手术治疗法,且主要用到子宫切除术。伴随我国女性生育年限不断延迟,再加上二胎政策的开放,很多女性患者都希望保留子宫,因此子宫肌瘤切除术在该类患者临床治疗中有着重要应用。近几年,随着微创技术的应用,为患者临床治疗带来了福音,宫腔镜子宫肌瘤切除术作为一种新型手术,其凭借微创性优势对传统治疗术呈逐渐取代趋势。为探究腹腔镜和宫腔镜子宫肌瘤微创术对黏膜下子宫肌瘤患者预后指标及炎性因子水平影响,本研究中以我院收治的90例黏膜下子宫肌瘤患者为研究对象进行实验,具体如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院于2019年1月-2020年2月间收治的90例黏膜下子宫肌瘤患者为研究对象,随机均分两组:研究组、对照组,各45例。研究组中,年龄在29-51岁间,平均(41.8±6.5)岁,肌瘤直径在2.86-8.93厘米间,平均(5.8±1.8)厘米,其中,15例属于多发肌瘤,30例属于单发肌瘤,肌瘤分型情况:0 型、I 型、II型例数分别为:14例、20例、11例。对照组中,年龄在30-53岁间,平均(42.1±5.6)岁,肌瘤直径在3.01-9.13厘米间,平均(6.2±2.1)厘米,其中,14例属于多发肌瘤,31例属于单发肌瘤,肌瘤分型类型:0 型、I 型、II型例数分别为:16例、19例、10例。两组患者基本资料差异不具有统计意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组患者行腹腔镜子宫肌瘤切除术,具体为:选择患者截石位,并予以全麻处理。铺无菌单,并进行消毒处理,然后对患者行气腹穿刺术,患者气腹压力大小维持在12-14mmHg之间,并在其腹部留4个穿刺孔,脐上缘处取第一个穿刺孔,并将腹腔镜置入进来,然后对其余三个穿刺孔通过利用腹腔镜观察,将6ug稀释后的垂体叶素在肌壁内注入进来,并对瘤体通过单级电凝钩纵向切开,对瘤肌采用大抓钳提拉,分离后再取出,术后对患者腹腔进行清洗,然后将器械取出,将二氧化碳气体排出,并对内膜层使用3-0可吸收线缝合,对子宫肌层使用2-0可吸收线缝合,对子宫创面使用1-0合成线间断缝合。

研究组患者行宫腔镜子宫肌瘤切除术,具体为:选择患者截石位,进行硬膜外麻醉处理,并对会阴部位进行消毒清洗,将患者宫颈部位使用宫颈扩张器扩张为10-12毫米,连续灌注膨宫液,并对子宫内肌瘤位置、数目及大小等使用宫腔电切镜确认,根据宫腔内肌瘤情况不同,选择对应切割术,对于蒂粘膜下肌瘤,先对其表明作切割处理,当肌瘤整体变小后夹取出来,无蒂粘膜下肌瘤,对子宫肌瘤包膜切开,并将肌瘤切割成几块碎块后取出。术后,检查患者宫腔,并对其有无活动性出血情况进行观察。两组患者均予以常规抗炎、缩宫处理。

1.3 观察指标

记录并对比两组患者手术前及术后三个月的生活质量、卵巢功能指标及术前及术后7天炎性因子水平。

2 结果

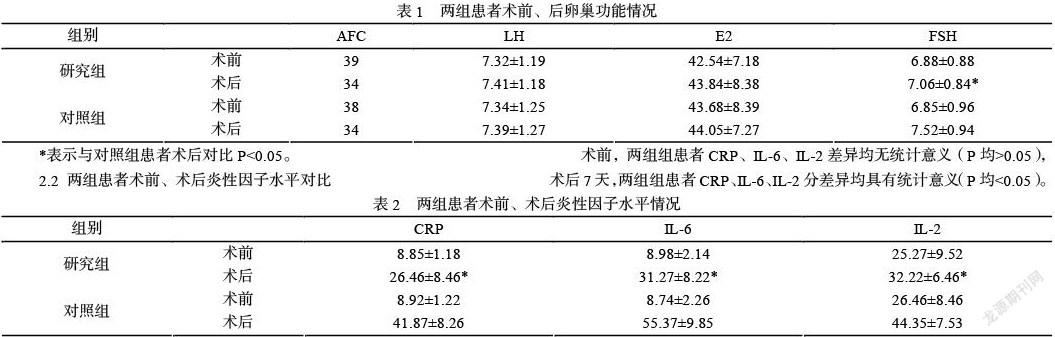

2.1 两组患者手术前、后卵巢功能对比

术前,两组患者组患者AFC、LH、E2、FSH差异均不具有统计意义(P>0.05)。术后3个月,两组患者组患者AFC、LH、E2差异无统计意义,FSH差异具有统计意义(P<0.05)。

2.2 两组患者术前、术后炎性因子水平对比

术前,两组组患者CRP、IL-6、IL-2差异均无统计意义(P均>0.05),术后7天,两组组患者CRP、IL-6、IL-2分差异均具有统计意义(P均<0.05)。

2.3 两组患者生活质量对比

治疗前,研究组患者HRQL评分为:50.12±20.52,对照组患者HRQL评分为:50.24±20.24,差异无统计意义(P>0.05)。治疗3个月后,研究组患者HRQL评分为78.21±15.21,对照组患者HRQL评分为:65.23±14.52,差异具有统计意义(P<0.05)。

3 讨论

作为妇产科常见子宫肌瘤疾病,子宫粘膜下肌瘤发病机制主要由于子宫内膜覆盖于肌瘤表面,从而导致子宫内膜面积增大,并逐渐占据宫腔位置,引发患者大量排出经血[3-4]。此类患者多数会不同程度表现月经周期紊乱、月经量增加等症状,伴随肌瘤在子宫内不断生长,会逐渐对周围器官产生压迫,从而容易导致患者不孕或习惯性流产,且伴随红色肌瘤发生变性反应时,还会进一步导致患者腹部出现疼痛,该病症对患者的危害性越来越受医学界关注。子宫粘膜下肌瘤患者临床治疗方面以药物和手术治疗为主,而药物治疗具有明显的局限性,如:不良反应增多、治疗效果差及复发率高等,因此临床应用价值非常有限[5-6]。而目前,此类患者更多采用手术治疗法。子宫切除手术或开腹子宫肌瘤切除术优点是:手术视野效果好、便于完全切除子宫肌瘤,但不足之处是:术后康复时间长、创伤大,再者行子宫切除术后,会导致女性生育能力丧失,故临床应用存在很大限制。作为一种新型手术,腹腔镜/宫腔镜子宫肌瘤切除术在临床中逐渐获得应用,并对传统手术具有取代趋势[7-8]。本研究中,主要就腹腔镜和宫腔镜子宫肌瘤切除术对对黏膜下子宫肌瘤患者治疗效果作了对比,并展开探讨。

根据本研究结果知,术后3个月,两组患者E2、LH、AFC等指标水平无明显差异,对照组患者FSH水平较术前及研究组术后均明显较高。提示,这两种手术对患者卵巢功能所产生影响均比较小,主要因为子宫卵巢动脉及卵巢动脉为患者卵巢功能起到维持供血作用,而宫腔镜、腹腔镜子宫肌瘤切除术均只影响子宫浅层肌层,而并不会影响到卵巢供血。而对照组患者术后FSH发生明显波动,可能与腹腔镜子宫肌瘤切除术引起患者短期子宫损伤具有联系。另外,两组患者术后CRP、IL-6、IL-2水平均上升,但較对照组患者,研究组患者炎性水平明显较低。提示,宫腔镜子宫肌瘤切除术对控制患者炎性反应具有更好的效果,这主要与其微创性且术中能够对宫壁和肌瘤之间的关系实时监控,及便于对切割深度进行控制有关。最后,较对照组患者,研究组患者治疗3个月后HRQL评分明显较高(P<0.05),提示,研究组患者术后生活质量改善效果好于对照组,可能因为宫腔镜子宫肌瘤切除术对患者所造成创伤较小,患者术后恢复较快有关。

总结

通过对黏膜下子宫肌瘤患者行宫腔镜电切术有利于改善其预后指标,并控制炎性因子水平升高,具有良好的临床应用效果[9-10]。

参考文献

[1]李春颖. 宫腔镜电切术治疗黏膜下子宫肌瘤的效果[J]. 微量元素与健康研究,2020,37(01):73-74.

[2]谢宝丽,薛翔,段丽红. 单极、等离子双极宫腔镜黏膜下肌瘤电切术的临床对照研究[J]. 西安交通大学学报(医学版),2010,31(02):231-235.

[3]杨益民,薛敏. 垂体后叶素预处理宫腔镜下黏膜下子宫肌瘤电切术对血钠的影响[J]. 中国内镜杂志,2010,16(04):355-357.

[4]范蜀东,杨文先,鄂琪敏,肖超.宫腔镜下等离子双极电切术与单极电切术治疗宫腔疾病的Meta分析[J].国际妇产科学杂志,2015,42(06):654-660.

[5]朱蕾. 不同类型黏膜下子宫肌瘤宫腔镜电切除术对患者生育能力的影响[J]. 中国当代医药,2016,23(16):107-109.

[6]李鼎恒,赵红霞. 宫腔镜电切对子宫肌瘤组织中ER PR表达的影响[J]. 中国妇幼保健,2005(11):1383-1384.

[7]范涛. 超声引导下宫腔镜电切术对不同类型子宫内黏膜下肌瘤患者生育能力的影响[J]. 中国妇幼保健,2019,34(15):3614-3616.

[8]王君梅,杜岚. 腹腔镜子宫肌瘤剔除术与宫腔镜子宫肌瘤电切术治疗子宫肌瘤伴不孕的效果比较[J]. 实用临床医药杂志,2019,23(15):56-59.

[9]王一斌,黄燕清. 宫腔镜电切术治疗子宫黏膜下肌瘤138例[J]. 广东医学,2009,30(07):1126-1127.

[10]陈递林,马利国,张金玲,陈美一,杨菊芳. 宫腔镜电切术对卵巢功能影响的初步探讨[J]. 中国妇幼保健,2004(08):76-77.