论水生野生动物的主动保护与被动保护*

杨海乐,危起伟

(中国水产科学研究院长江水产研究所,农业农村部淡水生物多样性保护重点实验室,武汉 430223)

2020年伊始,一场新型冠状病毒(COVID-19)肺炎疫情激起了禁食野生动物的舆论浪潮,因为COVID-19的宿主被追溯到可能是某种野生哺乳动物. 2020年2月24日,十三届全国人大常委会第十六次会议表决通过《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》:全面禁食没有列入畜禽遗传资源目录的陆生野生动物,但鱼类等水生野生动物不列入禁食范围,按照《渔业法》的规定进行管理. 尽管如此,还是不可避免地引起了舆论对水生野生动物保护的集中关注. 在舆论的争论中,人们对保护目标、保护方式认识不一致甚至对立的问题又一次被展现出来,这也反映了从1980s白鱀豚迁地保护大争论以来,虽已经历众多的水生野生动物保护舆论事件和讨论,依旧没有建立一个能够适应水生野生动物保护的理论话语体系. 本文就此问题尝试以“物种保护与生态保护”、“主动保护与被动保护”两个维度为框架对水生野生动物保护进行探讨,并着重讨论物种保护中的主动保护与被动保护问题,梳理现有不同保护方式在水生野生动物保护中的位置和功用,化解人们对水生野生动物保护中不同保护方式的误解和争议,整合人们对水生野生动物全链条保护的认知认同和力量支持.

1 水生野生动物的界定

水生野生动物,在1989年3月1日颁布的《中华人民共和国野生动物保护法》及1993年9月17日施行的《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》中,特指“珍贵的、濒危的水生野生动物”,是指中国特产、稀有或者濒于灭绝的及数量稀少、有灭绝危险的或者分布地域狭窄有限的水生野生动物.

基于我国当前水生野生动物保护的需求,我们认为水生野生动物应该界定为“在天然水域和湿地中自由生存或赖以完成关键生活史阶段的动物的野生种群,包括鱼类、两栖类、爬行类、哺乳类等动物类群”. 其中,天然水域和湿地中人为放归的以上动物类群属于水生野生动物,在全人工水体中通过人工繁殖获得的养殖群体不属于水生野生动物.

2 我国水生野生动物概况

我国是生物多样性大国,水生野生动物也十分丰富. 据统计,我国分布有4000余种鱼类,其中有1300余种淡水鱼类、3000余种海洋鱼类,占世界鱼类种类的10%左右[1-2]. 建国后,尤其是改革开放以来经济社会迅速发展,早期人们为了摆脱饥饿,进行围湖造田、圩垸种粮、挖塘养殖、阻隔江湖,挤占了水生野生动物的生存空间,后来人们为了防洪、灌溉、发电,在河流上建设水坝、水库,改变了水生野生动物的生存环境、导致生境破碎化,伴随着渔业捕捞技术更新、工农业发展、航运发展、城市化、涉水工程建设运行等一系列人类活动强度日渐增强,水生野生动物的种群衰退,生境萎缩加剧、破碎化和功能退化,进而导致绝大部分物种种群衰退、分布区缩小,特别是处于食物网顶端的物种、生境条件需求苛刻的物种、生活史空间需求大的物种濒危甚至灭绝[3-6].

《国家重点保护野生动物名录》(1989年制定,之后多次修订)(1)http://www.forestry.gov.cn/main/3954/content-1063883.html.中水生野生动物共有48种(类),其中国家一级保护动物有13种. 此外,各地方重点保护野生动物名录中也列有许多水生野生动物. 《濒危野生动植物种国际贸易公约附录水生物种核准为国家重点保护野生动物名录》(2018年)(2)http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201811/t20181130_6164109.htm.中有59种国家一级保护动物和137种国家二级保护动物.

在长江流域,列入《中国濒危动物红皮书》的濒危鱼类物种达92种,长江上游79种鱼类为受威胁物种,居全国各大河流之首. 2017-2019年连续3 a的长江渔业资源与环境调查发现,历史上有分布但未采集到的鱼类有134种,占长江鱼类总种数的29.9%,其中长江特有种83种,占长江特有种总数的44.6%(具体见《长江渔业资源与环境调查鱼类名录》)[7]. 国家一级保护动物白鱀豚(Lipotesvexillifer)已多年未见,并于2006年11-12月的长江豚类国际联合考察后被宣布功能性灭绝[4,8-9];目前仅存的另一种淡水豚类——长江江豚(Neophocaenaasiaeorientalis)数量急剧下降,2017年调查发现仅存1012尾,相当于国宝大熊猫数量的一半(具体见农业农村部“长江江豚科学考察及长江珍稀物种拯救行动实施情况发布会”(3)http://www.moa.gov.cn/hd/zbft_news/jtkkjxwz/.);白鲟(Psephurusgladius)自2003年以来一直未再见踪迹,根据模型估算,白鲟已于1993年功能性灭绝,于2005年(最迟不晚于2010年)物种灭绝[7];中华鲟(Acipensersinensis)数量锐减,洄游到达葛洲坝下产卵场的亲鱼由葛洲坝截流初期的2176尾降至2017-2019年间的20尾左右,自然产卵活动由年际间连续变成偶发[10];长江鲟(Acipenserdabryanus)自然繁殖于2000年左右停止,野外自然种群基本绝迹[11-12];长江鲥鱼(Tenualosareevesii)、刀鲚(Coilianasus)和河鲀(Tetraodontidae)数量急剧下降,甚至已绝迹[13].

3 水生野生动物的被动保护与主动保护

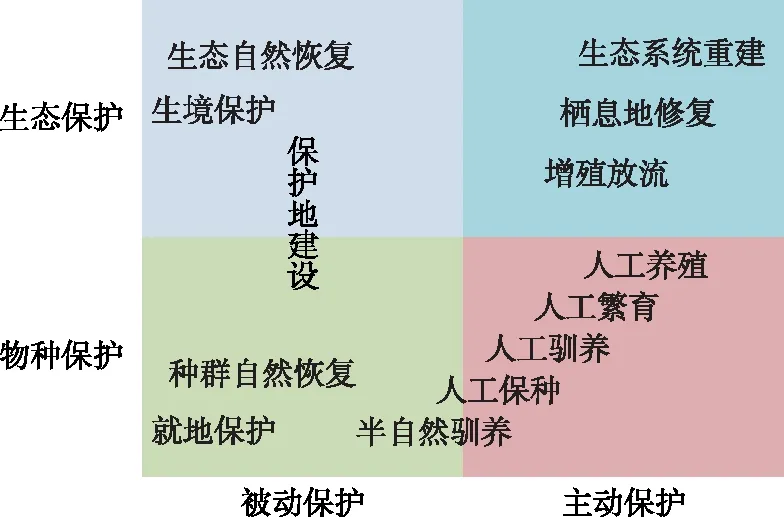

为了保护水生动物种质资源,维护水生态系统健康,必须开展水生野生动物保护工作. 水生野生动物保护有两个目标:一是基本目标——以水生野生动物物种本身的保护为目的,保持该物种种群的延续;二是终极目标——以水生野生动物所在生态系统的保护为目的,维持其所在生态系统的健康,保护水生生物多样性. 保持物种种群的延续,有两个途径:被动的保护(suppressive protective actions)——通过限制人类活动的干扰和影响,保护其野生种群的维持及其生境不被破坏,让其在自然生境中进行自然繁殖以维持物种延续,即通过保护地建设等就地保护,保障其种群维持甚至增长恢复;主动的保护(active protective actions)——通过人类干预主动介入其物种的延续,将其纳入人类经济社会的大链条中,让其在人工可控的环境中维持物种延续,即通过半自然驯养、人工保种、人工驯养、人工繁育等迁地保护和人工养殖等养殖利用,保障其种群维持甚至大规模增长. 维持生态系统的健康,也有两个途径:被动的保护——通过限制人类活动干扰,让其自行运转、自然恢复;主动的保护——通过对受损生态系统进行人工修复重建,使其达到一个合理的可维持的平衡(图1).

图1 水生野生动物的被动保护与主动保护Fig.1 Suppressive and active protective actions for aquatic wildlife

由于水生生物保护地的开放性,部分保护地无法排除人类活动的干扰、无法阻止生境退化,导致针对保持物种种群延续的被动保护效果并不是很好,相当一部分水生野生动物种群持续下降、濒危甚至绝迹[14]. 以中华鲟的就地保护为例,虽然有相应保护区——长江湖北宜昌中华鲟省级自然保护区、上海市长江口中华鲟自然保护区的设立,但依然无法弥补葛洲坝建设导致的产卵场生境压缩,无法避免梯级电站蓄水导致的水文水温节律改变以及流域内污染物的汇入、长江黄金水道航运的干扰等,导致洄游到葛洲坝下的的繁殖个体已从2000余尾减少至不足30尾,自然繁殖行为已出现间断,大有野外灭绝的趋势[10,15]. 相比较而言,随着一些物种的迁地保护、人工保种、人工繁育、人工养殖等的积极介入并获成功,其物种灭绝的风险基本解除,也就是说针对保持物种种群延续的主动保护效果则要好得多. 存在迁地保护、人工保育、人工繁育的物种其种群规模虽然不算很大,只要财政资金及公益性资金投入足够且持续资助,物种存续问题应该无需担忧,比如中华鲟、长江鲟的保种、长江江豚的迁地保护;而那些已经进入《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》(4)http://www.moa.gov.cn/nybgb/2017/201712/201802/t20180202_6136346.htm.(5)http://www.moa.gov.cn/govpublic/YYJ/201908/t20190802_6322028.htm.的物种,随着进入人类经济社会活动的大链条,人工养殖已通过生产、消费和投资的正反馈循环推动其种群规模快速扩大,完全不用担忧物种存续问题,比如大鲵(Andriasdavidianus)、胭脂鱼(Myxocyprinusasiaticus)、大珠母贝(Pinctadamaxima). 针对维持生态系统健康的被动保护有一定的成效,但因为水生态系统保护地的开放性,部分保护地的生态系统健康还在持续恶化. 针对维持生态系统健康的主动保护也做了一些工作,比如各相关水域的增殖放流和生态修复,一定程度上遏制了相关水生态系统恶化的速度,但尚未能整体扭转恶化趋势.

4 水生野生动物的被动保护状况与成效

1986年,我国《渔业法》颁布实施,提出要对白鱀豚等珍贵、濒危的水生野生动物实行重点保护. 1988年12月10日国务院批准,1989年1月14日中华人民共和国林业部、农业部令第1号发布,自1989年1月14日施行的《国家重点保护野生动物名录》中有水生野生动物48个种(类),其中13个I级保护物种,35个II级保护物种(类). 截至目前,中国已有水生生物自然保护区75处(包括国家级和省级),涉及被保护物种120余种;有国家级水产种质资源保护区535处,涉及被保护物种400余种. 目前这些保护物种的保护成效如何?应该是有喜有忧,由于目前尚缺少全面评估,所以无法做全面确切的定量描述.

以长江流域为例,流域内有水生生物自然保护区(包括国家级、省级)33处,另有市县级水生生物自然保护区20处,有国家级水产种质资源保护区251处,另有省级水产种质资源保护区28处. 从2017年启动的“长江渔业资源与环境调查”的鱼类组成调查数据来看,长江水系有历史记录的鱼类448种(20目40科),其中包括375种淡水鱼类、8种洄游性鱼类、38种主要河口定居鱼类、27种外来鱼类,2017-2019年采集到的鱼类种类314种(占长江鱼类总种数的70.1%),其中历史有分布但本次未采集到的鱼类134种(隶属于10目16科),占长江鱼类总种数的29.9%,历史无分布而新采集到的鱼类14种[7]. 在2015年的IUCN红色名录中,长江水系有历史记录的鱼类中有5.1%为极危,8.3%为濒危,7.1%为易危,4.5%为近危,36.4%为无危,20.1%未参与评估,18.1%参与评估但数据不足,而在2017-2019年的鱼类种类组成调查中,47.8%为极危,56.7%为濒危,18.8%为易危,50%为近危,9.2%为无危,25.8%未参与评估,58.0%数据不足未调查到. 在鱼类之外的两个长江明星物种——白鱀豚和长江江豚,自1980s以来种群规模急速下降,一个绝迹,另一个极危[8,16].

影响水生生物就地保护成效的原因主要有两个方面:1)很多水生态系统受大坝、围垦、污染、挖砂、疏浚、码头、捕捞、航运等的影响已经发生了显著改变,尤其是其生态格局的改变,影响深远且难以扭转,比如大坝建设运行导致的区域生境从河流的流水环境到水库的静水环境改变、栖息地碎片化洄游受阻、流速流量以及水文节律的改变、水温节律的改变、含沙量和含氧量的改变等,而这类改变在一定程度上影响了相关水生生物的生存生长和自然繁殖,这正是决定一个物种在自然条件下是否能够存续的关键[17-18]. 2)因为其开放性和多功能性,水生生物保护区的管理难以做到陆地自然保护区那样的封闭管理,比如因为汇水区和水体的关系、河流上下游互通的关系导致其汇水区的人类活动、其上下游的人类活动都会通过流域过程或强或弱地影响到保护区的水生生物保护成效,比如在人类经济社会中水体承载着供水、纳污、航运等一系列功能,而在一些保护区这些功能的发挥无法被完全拒绝,进而影响了其水生生物保护成效.

5 水生野生动物的主动保护状况与成效

对于水生野生动植物的保护和管理,我国农业农村部主要按照《国家重点保护野生动物名录》、《国家重点保护野生植物名录(第一批)》以及《濒危野生动植物国际贸易公约(CITES)附录》3个名录进行管理,除了被动保护之外,在主动保护方面,主要采取建立加强人工繁育和增殖放流、强化经营利用管理、开展执法救护等手段以维持、恢复或重建野外种群.

为适应水生野生动物经营利用发展形势的要求,我国农业农村部于1999年制定了《水生野生动物利用特许办法》(2017年修订),对水生野生动物的捕捉、运输、人工繁育、利用、进出口等各个环节做出了明确规定,实行了许可制度. 各级渔业行政主管部门根据《水生野生动物利用特许办法》的规定,结合各自实际情况,配套出台了水生野生动物经营利用具体管理规定. 凡涉及《国家重点保护野生动物名录》、《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录中的水生野生动物的捕捉、人工繁育、经营利用、进出口等必须依法进行审批.

在驯养繁殖和增殖放流方面,近年来,各地积极组织力量开展人工驯养繁殖技术攻关,水生野生动物的驯养繁殖成效显著. 中华鲟、长江鲟、胭脂鱼、大鲵、松江鲈鱼(Trachidermusfasciatus)、新疆大头鱼(Aspiorhynchuslaticeps)、青海湖裸鲤(Gymnocyprisprzewalskii)、秦岭细鳞鲑(Brachymystaxlenoktsinlingensis)等珍稀濒危物种已实现了全人工繁殖. 特别是大鲵人工繁殖在湖南、陕西、浙江、广东等地蓬勃开展,据初步统计,目前全国驯养繁殖的大鲵存有量超过2000万尾. 长江江豚、绿海龟(Cheloniamydas)、斑海豹(Phocalargha)等也已成功实现人工驯养,大珠母贝的大规模人工育苗、人工养殖也已实现. 目前,我国已初步形成了以水生野生动物驯养繁殖基地、水族馆、海洋馆等为主体的水生野生动物驯养繁殖体系,驯养繁殖物种数量不断增加为开展水生野生动物的增殖放流、恢复野生种群数量提供了坚实的基础. 为规范水生野生动物增殖放流,我国农业农村部先后分5批通告了197家全国珍稀濒危水生动物苗种供应单位,中央财政安排的珍稀濒危水生动物放流苗种必须来源于上述单位. 2018年,全国共投入增殖放流资金11亿元,放流重要水生生物苗种达373.9亿余尾,举办的各类水生生物增殖放流活动达2000余次. 增殖放流的珍稀濒危水生野生动物主要包括中华鲟、胭脂鱼、绿海龟、大鲵等.

目前,增殖放流已经成为一项政府支持、社会认可、群众赞成、效果明显的推进资源修复、推动生物保护和促进渔业发展的社会公益事业. 为实现增殖放流事业的科学化、规范化、有序化,原农业部于2009年发布并实施了《水生生物增殖放流管理规定》,明确增殖放流的主管部门、主体和方式,规定增殖放流水生生物的种质和质量要求,强化对增殖放流活动全过程的监督管理,加强对增殖放流的效果评价和后期管理;并于2010和2016年分别颁布实施《全国水生生物增殖放流总体规划(2011-2015)》和《农业部关于做好“十三五”水生生物增殖放流工作的指导意见》;2017年,下发《农业部办公厅关于进一步规范水生生物增殖放流工作的通知》,将以往增殖放流要求整合并充实,确保增殖放流的生态、经济和社会效益;2018年,印发《农业部办公厅实施水生生物增殖放流供苗单位违规通报制度的通知》,进一步加强水生生物增殖放流苗种供应单位监管.

总体上,全国水生野生动物增殖放流事业快速发展,放流规模和参与程度不断扩大,产生了良好的生态、经济和社会效益. 但也存在一些不容忽视的问题,存在重放流、轻评估,重数量、轻质量,重仪式、轻实效等现象. 缺乏充分和扎实的前期科学研究基础,对增殖放流水域生态环境特征和放流对象生活史特征的认识不足,再加上出资机构放流工作的仪式化倾向,导致放流工作部分偏离科学实际,放流效果打折扣;在增殖放流苗种监管方面存在供苗单位资质条件参差不齐和放流苗种种质不纯、质量安全隐患问题,放流资金的政府转移支付管理和一刀切的招投标制度,导致了一定的放流原种来源的混乱或滥竽充数;缺乏放流苗种野化驯养的环节;放流后的渔政执法监管强度还不够,影响了增殖放流的整体效果;还有较为广泛的积极性高涨的社会人士放流,购买了大量养殖的普通鱼类和龟鳖等甚至外来物种的放流,或将对水域生物多样性和生态安全构成威胁,需要加强监管和治理.

6 水生野生动物的被动保护与主动保护的关系

水生野生动物的被动保护与主动保护的关系可以分为4类:互相平行、互相促进、主动保护支撑被动保护和主动保护冲击被动保护.

互相平行,即被动保护的保护区建设与人工保种或人工养殖的互相平行,人工保种和人工养殖已完成全人工繁育,不需要从被动保护的野外种群补充资源,同时也不对被动保护的野外种群产生影响. 比如外来引入的水生野生动物(诸如俄罗斯鲟、小体鲟、匙吻鲟等)的保种和养殖.

互相促进,即被动保护的保护区建设与人工保种或人工养殖的互相促进,人工保种和人工养殖需要定期从被动保护的野外种群补充资源,同时也通过人工增殖放流增加被动保护的野外种群资源. 比如四大家鱼的种质资源保护区建设、四大家鱼的良种场保种、四大家鱼的人工养殖、四大家鱼的增殖放流.

主动保护支撑被动保护,即人工保种和人工养殖已完成全人工繁育,主动保护的人工保种和人工养殖不需要从被动保护的野外种群补充资源,而人工保种和人工养殖的群体可通过人工增殖放流补充被动保护的野外种群资源. 比如中华鲟、长江鲟的人工保种不再需要从野外种群补充资源,但通过人工保种群体的增殖放流可以为野外群体补充资源和/或进行种群重建. 比如大鲵、胭脂鱼的人工养殖不再需要从野外种群补充资源,但通过人工养殖群体的增殖放流可以为野外群体补充资源[19].

主动保护冲击被动保护,即在主动保护的人工保种尚未完成全人工繁殖的情况下需要捕捉野生亲体用于繁殖,以及人工繁殖的群体因为不合理的放流或者管理不善而逃逸,对野生群体产生遗传影响或病害隐患[20]. 因为不少水生野生动物没有完成全人工繁殖,为了避免其野外绝迹而造成物种的灭绝,短期内依旧有捕捞野生亲体用于繁殖的需求. 为了避免人工繁殖群体对野生群体的影响,已有学者建议不宜在水生野生动物的集中原产地开展增殖放流和相关养殖活动. 比如已有学者对大鲵的增殖放流管理提出反思[21],再比如2016年清江洪水导致大量杂交鲟逃逸进入长江自然水域.

7 珍稀水生野生动物的被动保护与主动保护:以长江鲟鱼为例

长江中有3种鲟鱼:白鲟(Psephurusgladius)、中华鲟(Acipensersinensis)和长江鲟(A.dabryanus).

7.1 白鲟

白鲟是一种匙吻鲟科白鲟属的鱼类,主要分布于长江四川宜宾至长江口的干支流中[22],历史上在钱塘江和黄河下游也有发现,是现存两种匙吻鲟科鱼类之一(另一种为分布于北美的匙吻鲟). 历史上,长江沿江各省均有白鲟的捕获. 但白鲟资源量长期较小,对其资源量也没有做过专门的评估研究. 1970s中期,估计长江全江段白鲟年捕捞量约为25 t[7,23]. 1981年葛洲坝截流以后,坝下江段白鲟数量急剧减少,建坝初期(1981-1987年)每年可发现10~32尾成体,1988-1993年每年只发现3~10尾,1994年仅发现1尾,1995年以后便很少发现白鲟[7,24]. 一直到2002年,在江苏南京下关附近发现雌性白鲟成体1尾[7,25]. 在葛洲坝以上的长江上游江段,白鲟资源也呈现急剧下降的趋势. 据宜宾、泸州和重庆渔政站的不完全统计,1982-2000年近20 a长江上游白鲟的总误捕数为42尾[7]. 2003年1月,在长江上游四川宜宾江段误捕发现最后一尾白鲟成体,经成功救护后放流,这也是有记录的最后一尾白鲟活体[7,25].

白鲟的被动保护可以追溯到1983年国家明令禁止长江鲟鱼类(包括白鲟)的商业性捕捞利用,1989年被列为我国国家一级重点保护动物,也是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的主要保护对象之一. 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区,1997年由原泸州市长江珍稀特有鱼类自然保护区和宜宾地区珍稀鱼类自然保护区合并成立长江合江—雷波段省级自然保护区,2000年调整晋升为国家级保护区,2005年调整后成立. 保护区主要保护对象为白鲟、长江鲟、胭脂鱼等国家及地方重点保护的珍稀濒危水生动物和其他长江上游特有鱼类.

因为种种原因,没有能够及时地对白鲟进行主动保护[7,23-25]. 白鲟1996年被世界自然保护联盟(IUCN)列为极危(critically endangered,CR)级保护物种,2009年再次评估时被确定为“极危(可能灭绝)”,英文“critically endangered (possibly extinct)”,2020年有研究指出,其可能已于1993年功能性灭绝(即无法进行自然繁殖),并在2005-2010年间可能已灭绝[7].

7.2 中华鲟

中华鲟是一种大型溯河产卵洄游性鱼类,主要分布于东南沿海大陆架水域,其历史产卵场主要分布在长江上游和金沙江下游,在长江中的洄游距离最远可达3500 km左右[10,15]. 1981年葛洲坝截流后,中华鲟溯河洄游通道被阻断,中华鲟自然种群在长江中的分布区域被限于葛洲坝下至长江口江段,产卵场也从金沙江下游至长江上游600 km分布的近20处(1981年前)急剧萎缩至葛洲坝至庙咀约4 km范围的唯一一处稳定产卵场(1982-2012年)[15],2013年以后中华鲟在该产卵场的自然繁殖行为也由年际间连续变成偶发[10],甚至2017-2019年连续3 a自然繁殖中断[15]. 1970s,每年洄游到长江的中华鲟繁殖群体数量达2000余尾,1980s葛洲坝截流后,每年到达葛洲坝下产卵场的中华鲟繁殖亲鱼数量从2000余尾开始持续下降[26];到1996-2001年间,每年洄游到坝下产卵场江段的中华鲟亲鱼数量下降至300余尾,2004-2008年间,下降至200余尾,2009-2012年间,下降至100余尾,2013年以后进一步下降至100尾以下,2015年洄游到葛洲坝下产卵场江段的中华鲟亲鱼数量已不足50尾[10],2017-2019年洄游群体的数量更是仅有约20尾(内部资料,《长江流域渔业生态公报》).

中华鲟的被动保护可以追溯到1983年国家明令禁止长江鲟鱼类(包括中华鲟)的商业性捕捞利用,1989年其被列为国家一级重点保护动物,2010年被世界自然保护联盟(IUCN)升级为极危级(CR)保护物种. 中华鲟是长江湖北宜昌中华鲟省级自然保护区、上海市长江口中华鲟自然保护区的主要保护对象之一. 长江湖北宜昌中华鲟省级自然保护区,1996年由湖北省人民政府批准建立,位于宜昌葛洲坝下至芦家河浅滩约80 km江段,主要保护目前唯一已知的中华鲟自然产卵场. 上海市长江口中华鲟自然保护区,2002年由上海市人民政府批准成立,位于长江入海口,是中华鲟幼鱼适应和进入海洋的洄游通道,也是性成熟中华鲟适应和进入长江的洄游通道. 此外,2002年开始实施的长江禁渔制度,以及长江中下游的其他一些保护区,如“湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区”等,也对中华鲟物种及其栖息地的保护起到积极作用.

中华鲟的主动保护可以追溯到1970s初中华鲟的人工蓄养保种,真正开始大规模人工可持续保种是在1997年苗种培育技术获得攻关突破以后,2009年初步突破了中华鲟的全人工繁殖技术[27]. 据2016-2019年的调查统计,目前全国范围内人工保种的中华鲟(10龄以上)超过3300尾[15],另有子二代17000余尾,2016-2018年中华鲟全人工繁殖的规模突破10万尾/a(未发表数据). 随着人工保种群体的逐渐发育成熟,人工保种中华鲟后备亲鲟梯队数量逐渐增多,加之中华鲟的绝对繁殖力较大(养殖群体繁殖力平均可达13万粒/尾)[15],中华鲟保种群体具备强大的繁育增殖潜力.

中华鲟的主动保护对被动保护的支撑,可以追溯到1982年,三三零工程局组建了专门的机构中华鲟研究所,开展中华鲟人工增殖放流方面的工作,以弥补葛洲坝建设对中华鲟自然繁殖所造成的不利影响[15]. 农业部所属的中国水产科学研究院长江水产研究所自1982年开始持续开展了30多年的中华鲟人工增殖放流工作[15]. 此外,宜昌和上海两个中华鲟保护区以及有关企业和科研单位等,也放流了部分中华鲟[15]. 截至目前,相关单位在长江中游、长江口、珠江和闽江等水域共放流各种不同规格的中华鲟700万尾以上,对补充中华鲟自然资源起到了一定作用[15],但被认为作用有限[28-29].

7.3 长江鲟

长江鲟属淡水定居性鱼类,主要分布于金沙江下游和长江上游及其各大支流,如嘉陵江及其支流渠江以及沱江等支流的下游,在长江中游荆州以上也有分布[30]. 长江鲟曾经是长江上游重要的渔业经济物种,是主要渔业捕捞对象之一,但随着过度捕捞和生境退化,种群规模快速下降[30]. 葛洲坝截流后,在1982-1987年,在长江中还能偶而捕到数十尾个体,捕捞到的个体主要集中在宜宾江段,捕捞到的个体数也急速下降,1995年之后在葛洲坝下游再没有捕到过长江鲟个体[11]. 研究显示,长江鲟在2000年左右停止自然繁殖,2010年前后自然种群消失[12].

长江鲟的被动保护可以追溯到1983年国家明令禁止长江鲟鱼类(包括长江鲟)的商业性捕捞利用,1989年被列为我国国家一级重点保护动物,与白鲟一样,其也是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的主要保护对象之一. 2019年IUCN物种生存委员会鲟鱼专家组的最新评估将长江鲟评为野外绝迹(待发布).

长江鲟的主动保护可以追溯到1980s重庆市水产研究所、四川省农业科学院水产研究所等单位的人工繁殖,但未实现长期蓄养[31]. 1992-1997年四川省宜宾珍稀水陆生动物研究所在长江上游宜宾-泸州江段收购野生亲鱼6尾及幼鱼50余尾;1998年实现内塘驯养野生长江鲟的人工繁殖,获得600尾子一代;2004年实现内塘驯养原种长江鲟规模化繁殖,2尾原种产卵、出水花苗7万尾;2007年由1998年的子一代鱼苗培育达到性成熟,产出子二代苗5000尾,突破全人工繁殖;2016年子一代长江鲟仿生态繁殖成功;2018年养殖亲体性成熟个体超过1500尾,子二代苗种繁育能力可达300万尾/a,子三代繁育成功,长江鲟保种群体具备强大的繁育增殖潜力[32].

长江鲟的主动保护对被动保护的支撑,可以追溯到1980s重庆市水产研究所、四川省农业科学院水产研究所等单位开展的人工繁殖群体的放流. 现存家系的人工繁殖群体放流工作始于2007年,2018年又启动长江鲟种群重建行动,截至目前已放流各种规格的成体和幼体超过10万尾.

3种鲟鱼,展示了3种命运. 白鲟开展了被动保护,但来不及开展主动保护即已灭绝. 中华鲟开展有被动保护,但野外种群依旧逐渐减少,岌岌可危,但其主动保护解决了物种存续的问题,也在努力支撑被动保护. 长江鲟开展了被动保护,但野外种群可能已经绝迹,其主动保护解决了物种存续问题,并且正在尝试进行野外种群的重建.

8 水生野生动物保护对策建议

在推动开展生态文明建设的大时代背景下,虽然水生态系统恶化的速度有所减缓,但扭转其大趋势尚需时日. 在此之时,一方面要不遗余力地落实被动保护,另一方面也要大力推进主动保护. 被动保护的落实可以尽最大努力地延缓相关水生野生动物栖息地的退化,在自然环境中为物种的生存繁衍留一席之地,是根本之策. 主动保护的推进可以在被动保护无法达到维持物种野外种群延续的情况下,通过人工种群维持物种的延续,避免物种的彻底灭绝,是兜底之策.

被动保护如何切实有效落实,关键在于水陆统筹、上下游统筹、生物非生物因素统筹、经济社会发展与生态环境保护的统筹,而这既需要相关研究的支撑(比如优化生态调度、开展生态航道建设)、也需要相关政策和制度的支撑(比如环境政策、保护区管理制度的落实). 当然,在一些不可避免的问题上(比如长江水电大坝的影响、长江航运的影响),被动保护如何有效落实尚需从长计议.

主动保护中由财政负担和公益支持的人工保种为物种延续做出了巨大的贡献,全人工繁殖技术已成熟的水生野生动物的种群增长迅速,但由于财政和公益的资源投入不可能无限度增加,导致要么难以承担保种种群急速增长所带来的养殖压力,要么浪费水生野生动物的繁殖能力和遗传资源. 因此,亟需人工养殖利用途径的介入,通过建立长效机制最大程度整合各方资源来共同推进水生野生动物的主动保护.

当前,就长江水生野生动物保护来讲,2017-2019年长江渔业资源与环境调查的调查结果显示,长江鱼类的生物多样性受到了严重威胁,有130余种鱼类未采集到,约占总量的30%,迫切需要进一步加强对这130余种鱼类的核查、评估,然后根据各物种状况尽快启动被动保护工作,在推进落实被动保护的过程中,及时对所保护物种的灭绝风险进行评估,对存在灭绝风险的物种,要立即启动和推进主动保护工作,防止物种灭绝.

致谢:感谢本学科组张辉研究员、杜浩研究员、王成友副研究员、吴金明副研究员对本文的内容支持和行文修改.