基于心脏康复风险评估的康复训练对心肌梗死患者心功能的影响

黄国勇,宋伟

福建医科大学附属龙岩第一医院心血管内科,福建龙岩 364000

心肌梗死是临床常见的心血管疾病类型之一,因冠状动脉血供减少或中断, 造成心肌细胞长期缺血缺氧而死亡。 有数据报道[1],心肌梗死在我国患病率45/10万~55/10 万,与气候、生活水平、饮食等因素相关。 近年来,心肌梗死患病率不断提升,使其不再局限于医学治疗,而是要提高机体的全面健康水平,从根本上阻断风险事件,提高其治疗效果。 心脏康复是通过个体化差异评估功能恢复水平,涉及到医学评价、心脏危险纠正、心理咨询、 康复干预等综合程序, 以此减轻心脏的病理、生理影响[2]。 心脏康复风险评估是在进行心脏康复训练前,先进行心脏功能评估,消除康复期间的危险因素,进而减少梗死、猝死的风险,控制心脏病理改变,稳定患者心脏功能[3]。 现该研究对2018 年1 月—2019 年6 月期间该院收治的45 例心肌梗死患者实施基于心脏康复风险评估的康复训练, 旨为心脏康复方案提供依据,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该研究符合该院医学伦理委员会审批标准, 且审核通过。 纳入标准:①所有患者符合关于对心肌梗死[4]诊断标准的条件;②意识清醒,认知良好,能进行沟通、交流;③病情、血流动力学逐渐稳定;④知晓该研究的调查目的、方法及注意事项等,签署同意书。 排除标准:①合并急性心肌炎、外周血管血栓等情况;②伴心电图缺血性改变;③合并精神分裂性疾病、认知异常者;④肝肾功能不全、肢体障碍者。 方便选取该院科室收治的85 例心肌梗死患者按不同康复训练方法分为两组,即对照组40 例,观察组45 例。 两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 见表1。

表1 两组患者的基线资料比较

1.2 方法

对照组采用常规康复训练,监测症状、体征变化,及时吸氧,纠正心脏负荷;以低盐低脂、清淡饮食为主;于术后第1 周绝对卧床休息, 第2 周适当增加肢体活动,适当休息;待病情稳定后进行健康教育,行合理心理支持,预防并发症发生。

观察组在对照组基础上采用基于心脏康复风险评估的康复训练。 ①心脏风险评估。 待患者介入术后第5天行6 min 步行试验(6MWT),整体运动时间15~60 min,内容有运动前热身、休息时间。 根据患者呼吸困难指数(Brog)、最大心率、血氧饱和度、步行距离等指标进行评估。康复风险级别:1 级风险:最大心率:195-年龄(次/min),收缩压:最高增加20~40 mmHg,6WMT 试验:负荷试验低于150 m,血氧饱和度91%以内,Brog 指数6~10 分;2 级风险:最大心率:100~150 次/min,收缩压:最高增加10~20 mmHg,6WMT 试验:负荷试验超过150 m,但低于450 m;血氧饱和度92%~94%,Brog 指数2~5分;3 级:最大 心 率:80 ~100 次/min, 收 缩 压: 最 高 增 加5 ~10 mmHg,6WMT 试验:负荷试验超过450 m;血氧饱和度超过95%,Brog 指数0~1 分。 ②术后早期康复运动。 即于介入术后24 h 行心脏康复训练,卧床期间行深呼吸,准确咳嗽,做提肩、环肩、屈肘、伸肘、屈膝、伸膝等运动。 并在心电监护下监测其运动,若运动反应良好,适当增加运动量。 ③1 级风险者的康复训练。 此类型患者处于限制性运动级别, 康复训练仅于床上进行被动锻炼,适当按摩肢体,深呼吸、准确咳嗽,于床上大小便;护理人员辅助患者肢体屈曲、外旋等训练,促进肢体与心脏血液循环,肢体按摩顺序由远心端按摩至近心端。④2 级风险者的康复训练。此类型患者处于亚极量运动水平,辅助患者床上坐起,逐渐过渡至床边坐、站立,待能下床活动后在室内缓慢行走。 训练其床上踩单车动作;原地踏步10~15 次,用缓慢步伐行走10~15 次。 ⑤3级风险者的康复训练。 此类型患者处于低水平运动级别,从2 级康复训练量逐渐加大,行健步行走、抬头扩胸、自由摆臂等动作;行上下楼梯训练,1~2 层/次,期间由专人陪护;并根据患者病情及爱好,进行慢跑、太极拳、八段锦等有氧运动。

两组患者出院后均定期到院复查,行电话、微信随访,进行专门的康复指导,为期3 个月。

1.3 观察指标

①比较两组康复前、康复2 周后心功能,即于超声检查心功能指标,测量其左心室射血分数(LVEF)、左心室舒张末内径(LVEDD),行6WMT 试验;②比较两组患者运动强度,即以代谢当量(MET)简表[5]评价,包括个人生活、进食、床边大小便、简单的上下肢被动和主动练习及床边椅坐位等活动,1MEt=VO2 3.5 mL/(kg·min);能反映康复运动强度大小, 评定康复心脏功能水平以及日常生活活动能力; ③比较两组心脏不良事件发生率,于出院6 个月后随访复查,统计心绞痛、心力衰竭、严重心律失常等不良事件。

1.4 统计方法

采用SPSS 23.0 统计学软件分析数据。 计量资料以()表示,采取t 检验;计数资料以(%)表示,采取χ2检验;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者康复前、康复2 周后心功能比较

康复前, 两组患者的LVEF、LVEDD 及6MWT 比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 康复2 周后,LVEF、6MWT 较康复前增加,LVEDD 下降,且以观察组改变明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

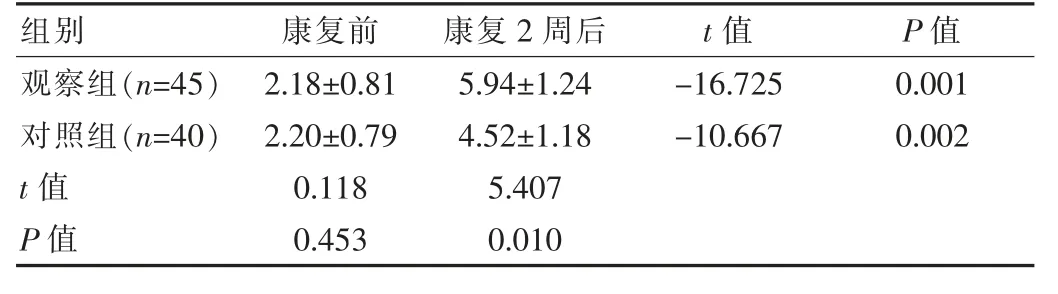

2.2 两组患者运动强度比较

康复前,两组患者的MET 比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 康复2 周后,MET 较康复前增加,且以观察组改变明显,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表2 两组患者康复前、康复2 周后心功能比较()

表2 两组患者康复前、康复2 周后心功能比较()

组别LVEF(%)康复前 康复2 周LVEDD(mm)康复前 康复2 周6MWT(m)康复前 康复2 周观察组(n=45)对照组(n=40)t 值P 值42.84±5.18 43.15±5.13 0.277 0.391 67.85±5.19 58.02±6.05 8.053 0.006 60.08±6.34 59.75±6.41 0.238 0.406 42.24±4.35 51.06±4.40 9.280 0.004 198.53±42.85 205.06±43.17 0.699 0.243 481.61±25.74 385.65±24.08 17.682 0.001

表3 两组患者运动强度比较()

表3 两组患者运动强度比较()

组别康复前康复2 周后t 值 P 值观察组(n=45)对照组(n=40)t 值P 值2.18±0.81 2.20±0.79 0.118 0.453 5.94±1.24 4.52±1.18 5.407 0.010-16.725-10.667 0.001 0.002

2.3 两组患者心脏不良事件发生率比较

观察组仅1 例心绞痛,发生率2.22%;对照组仅4例心绞痛,2 例心力衰竭,2 例心律失常, 发生率20.00%;差异有统计学意义(χ2=5.316,P=0.021)。

3 讨论

心肌梗死是危害社会居民身心健康的常见疾病类型之一, 经皮冠状动脉介入术是心肌梗死的治疗有效手段。介入术治疗后患者常需绝对卧床休息7 d 再进行下床活动、康复训练,缺乏明确规范指导术后心肌梗死患者的康复指导。 虽然介入术能改善患者心脏功能,恢复心肌血液灌流,但因患者对治疗方法、康复运动认知不足,影响肢体康复活动,加之长时间卧床休息,会导致肢体运动障碍,严重者甚至出现全身神经阻滞,影响术后生活质量[6]。

心脏康复是一个综合康复训练过程, 属于一种多赢的健康体系,通过为患者提供合理的康复运动治疗,进行个体化饮食、生活干预,能改善患者生活质量,延长生存时间[7]。 虽然心脏康复益处明显,但因患者对心脏康复认识不足,宣传力度不足,场地及环境有限,使其心脏康复训练依从性较差,相关研究报道,介入术后依从性不足44%, 心肌梗死者参加心脏康复训练者仅在20%左右[8]。 但心肌梗死患者需长期的治疗周期及康复时间,此时规范心脏康复训练,指导其准确训练则十分必要。 心脏康复风险评估是现今康复训练前必要的关键环节,也是维持患者康复安全的有效措施。 心肌梗死患者在心脏康复训练前进行心脏康复风险评估,通过6MWT、心率峰值、血氧饱和度、定量时间以及自主感觉等综合标准,能准确评估患者的心脏储备能力、肺部功能、肺部通气量等具体指征,进而为康复训练方案的选择提供依据。 心肌梗死患者介入术后行早期床上活动,即行肩关节、肘关节及踝泵运动,酌情增加运动量及运动幅度,能预防血栓形成,促进心脏血流循环;同时依据心脏风险等级进行不同程度的康复训练, 并在期间根据等级变化, 使其逐渐恢复站立位、 缓慢行走等,能促进心脏侧支循环的建立,提高肢体肌力,避免心肌梗死复发。

该组研究中, 观察组康复2 周后LVEF、6MWT 高于对照组,LVEDD 低于对照组, 康复后MET 高于对照组(P<0.05)。表明心肌梗死患者接受基于心脏康复风险评估的康复训练,能够提高心功能,增强运动耐量。 其中MET 反映康复运动强度大小, 评定康复心脏功能水平以及日常生活活动能力, 更进一步表明基于心脏康复风险评估的康复训练能增强康复心脏功能水平,提高日常生活能力。 其原因可能是基于心脏康复风险评估的康复训练,依据心脏等级实施规范、系统性地康复训练,避免康复训练的随意性、盲目性及经验性,能逆转心肌重构,提高心肌收缩能力及左心室功能;并能抑制血小板聚集,预防血栓形成,为心肌提供所需血量;此外心脏康复级别的提高,随之增强运动数量、强度,进而能提高机体骨骼肌肉的运动强度。 由于心肌梗死的康复过程漫长,仅靠院内康复训练,并不能在根本上促进患者疾病恢复。 因此在患者的康复训练中,通过电话、微信及门诊随访,了解患者康复情况,进行必要的康复指导,进而建立健康促进行为,降低心脏不良事件发生率。 该组研究中,观察组康复6 个月后心脏不良事件发生率2.22%低于对照组发生率20.00%(P<0.05)。其结果与刘素梅等[9]研究相一致,其数据显示研究组的心脏不良事件发生率4.17%低于对照组的18.75%(P<0.05)。 表明基于心脏康复风险评估的康复训练会提高患者健康促进行为,建立准确、长期的健康行为,为疾病恢复提供积极促进作用,降低心脏不良事件发生率,改善其生存质量。

综上所述, 基于心脏康复风险评估的康复训练能够改善心肌梗死患者心功能,降低不良事件发生率,临床意义重大。