诗性空间的建构

摘要:该文系于润洋老师所作,并于2013年发表于《中央音乐学院学报》。“意境”一词作为中国美学领域特有的名词之一,作者创造性地从“意境”视角出发,以此独特视角审视西方两种不同类型的音乐,展示了该审美范畴在西方音乐中所经历的产生、发展、深化、直至最后趋向消亡与消解的过程。作者同时以之展开,期望在“意境”这一理论资源的启示下,中国音乐能够不断在创作实践中丰富自身,在世界音乐园地中独树一帜。

中国“最后一位大儒”梁漱溟先生曾在其《东西文化及其哲学》一书中提到:“西方科学式的成就缘于自然客观之‘学’,东方艺术式的成就则是缘于意味、体会的‘术’。”[1]笔者认为,以东方之“意境”理论洞察西方音乐,既是东西方文化相碰撞的有趣尝试,同时也是“学”与“术”的一次交流互见。中国人常将不“学”无“术”一词挂在口头,而《试从中国的“意境”理论看西方音乐》一文中,作者便是以“术”看“学”,从而推动“学术”的深化。

“意境”,作为中国美学-艺术理论中的一个核心性的范畴,历来在音乐作品欣赏中为人们所津津乐道。它似乎与我们十分相近;而当问及、究其所以然时,恐怕又难以言说,朦胧而抽象,似“可远观而不可亵玩”。倘若要从东方的“意境”视角看西方音乐,则务必先弄清“意境”本身的含义与性质。在对意境理论的漫长的历史建构与理论建构中,古人与当代学者们各抒己见,对意境含义进行了许多阐释。叶朗在《再说意境》一文中提到:“从审美活动角度看意境,就是超越具体的有限的物象事件场景,进入无限的时间与空间,从面对人生、历史、宇宙中获得一种哲理性的感受领悟。”[2]宗白华先生在《中国艺术意境的诞生》一文中将意境分为三个层次:一是直观感相的摹写,二是活跃生命的传达,再是最高灵境的启示。[3]在诸如此类的众多阐释中,意境似如一个未知的空间,而我们通过音乐将其建构,从而窥探一二。于润扬先生便是从“意境”理论入手,阐述了“意境”的内涵,而后进行实践,用“意境”对这一东方视角纵观西方音乐发展历史,展现西方音乐对“意境”这一“诗性空间”的建构。

一.作者笔下的“意境”

关于“意境”一词,作者在原文中通过追溯其来源,探究其意义进行了大致的阐述。而关于“意境”的含义性质,大约概括如下:首先,最基础的内涵是“情景交融说”,具体如中国古代诗歌中“寓情于景”、“情景交融”,在“情景交融”说[4]中,“情”与“景”是意境得以生成的两个极为重要的因素。其次,“意境”或还具有“形而上”的意蕴,它具有超越时空和具体有限事物、对象的更深层次的的精神内涵,这种精神内涵涉及人生观与世界观,既有对人生价值意义的感悟,也有对精神自由的追求,与精神家园的营造,从而使自己得到归属感。

二.作者从“意境”理论看西方音乐的实践

基于上述两种对“意境”的理解认识,作者将西方音乐划分为两大不同的类型,并以此进行“意境”理论看西方音乐的实践。这两种类型的西方音乐,其一是渗透着诸多非音乐因素的音乐,这些因素包括诗歌与其他文学类型,乃至同涉及视觉领域的戏剧、舞台因素等;诸如大量声乐体裁作品、标题性器乐,以及歌剧、舞剧等等,都属于这种类型。另一种则是排除一切“非音乐因素”的音乐,诸如无标题的交响曲、协奏曲,各类室内乐以及不同乐器演奏的奏鸣曲等等,这一类音乐往往显示了音乐艺术独有的特征。

1.从“意境”角度看第一种类型的西方音乐

在此分类下,我们通过“意境”理论尝试看第一种类型的西方音乐。在原作者看来,这种类型的音乐经历了一个历史发展过程。直到欧洲15世纪文艺复兴前,这一时期音乐的声音结构与宗教经文紧密结合,音乐的内容中充满了对宗教的理性与虔诚;在这种音樂中我们难以与“意境”的含义、特质相匹配,既无“情景交融”的体现,也无具体的设计“人生价值意义”的“形而上”的因素,因此此时“意境”并未生成。当欧洲进入文艺复兴时期,资本主义萌芽,资产阶级以“复兴”为口号在文学艺术界发展人文主义,此时的音乐——如16世纪拉索的《回声》、约内坎的《巴黎的闹市》、《云雀》等,它们不约而同地关注世俗生活与自然场景;又或如其他而一些牧歌,其中已蕴含了一些人生生死的感悟思考,这一切都为欧洲音乐“意境”的进一步生成创造了条件。

紧随其后的巴洛克时期音乐,“情景交融”这一含义的体现已可见一斑,如维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》,作曲家一开始进一步关注融入自然之景。更进一步的是,我们在巴赫的大型器乐作品《受难乐》中,不仅能做到“情景交融”,还能更进一步地展现对人生的思考体悟与背后的深层次的“形而上”的精神内涵,这一时期的“意境”的创造向前迈进了重要的一步。

西方音乐“意境”的生成在维也纳古典主义阶段得到了进一步的实现,对于该时期的音乐而言,“情景交融”是将大自然、生活与人生感悟、情感体验的有机融合,音乐也更具丰富、高层次的精神内涵,“意境”从中得以生成。

步入19世纪浪漫主义时期,此时不论是舒伯特、舒曼的艺术歌曲创作,还是勃拉姆斯、马勒的交响作品,音乐都开始与文学、诗歌等其他艺术门类不同程度的融合。人物形象、自然风光、或是生活琐事,这些都通过音乐与创作者的情感体验水乳交融,实现“情景交融”的意境创造。这一类的作品往往超越以往而更具深度高度,充分体现了创作者对人生生命的体验与感悟。在多种艺术形式的交流中,标题性应运而生,从门德尔松的标题性序曲,到柏辽兹的幻想,再到李斯特的交响诗创作,此时的音乐的意境开始向“形而上”的层次深化。至于后期的印象主义音乐,尽管其不追求展现精神内涵,但却充满了“情景交融”的意境创造。

2.从“意境”角度看另一种类型的西方音乐

我们不妨再从“意境”的角度看另一种类型的西方音乐,即排除文学、诗歌、戏剧等非音乐因素的“纯音乐”。其中作者最为关注的是作为纯音乐体裁的最高形式——交响曲。在作者看来,因为缺乏了视觉可把握的具体对象,这一类纯音乐生成“意境”的方式几乎可以排除“情景交融,借景抒情”,转而通过“以情生景”的途径,展示音乐中丰富的内心世界与人生体验,具由形而上的意味。

从漫长的中世纪直至巴洛克时期以前,在宗教占据意识形态主导地位下,尽管纯器乐音乐有所发展,但仍未动摇教堂合唱音乐的主流地位。巴洛克时期,尽管纯器乐作品取得一定发展,但由于其发展时间短,仍缺乏一定精神内涵。这种情况直到后期巴赫等人的器乐作品中才得以改善。

在作者看来,真正完成深远意境的创作的,当属18、19世纪之交的古典主义时期。海顿交响曲中的轻快幽默,是他平和豁达心态的人生写照;莫扎特晚年创作的作品中隐约透露的戏剧性冲突,暗示了他晚年生活焦虑与不安的心绪;而贝多芬的创作又是意境创造的进一步深入,在他的交响曲创作中,时而澎湃汹涌,时而温柔细腻,思想与梦境参透音乐之中,带来的是别致的视听效果,展现的是在启蒙与革命时代的影响下,一位作曲家丰富复杂的精神世界。

进入浪漫主义时期,尽管交响曲的音响不在如贝多芬创作的那般磅礴宏伟,但其背后蕴含的对生活生命的理解,或喜或悲,在对个人情感生活的关注之中,其“意境”的营造都是相对深刻而细腻的。

三.关于西方音乐意境的几点思考总结

1.音乐视角下“意境”的生成

通过进一步广泛的阅读,我发现音乐中“意境”的生成恐怕不止于作者所归纳的“情景交融”与“形而上”那样简单,它还具有更多的生成的情况。同时,尽管“意境”是中国美学理论中的一个核心范畴,但不能忽略的是,它在历史建构与理论建构中,更多地是与诗学、佛学、美术学科相关联挂钩的。因此,在看西方音乐这一跨学科的运用中,对与“意境”的阐释既要综合其他学科中意境的理论,又要有的放矢地选择符合音乐特征的内容。对于音乐中意境的生成,我进一步作了些粗浅的归纳。

首先,“情景交融”中生成意境,这一情况是值得肯定的。唐代刘禹锡说“境生于象外”[5],“象外”指的是“由特定形象触发的艺术想象”,而“特定形象”便是境产生的充分条件,这句话充分说明了意境生成中“景”的重要性。研究“意境”理论的学者古风也曾说:“人与自然的审美统一,是意境的审美本质。”事实上,情景交融的意境生成在各个艺术门类中都可见一斑,如诗歌中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,寓情于景,具由世态炎凉,悄怆幽邃的深远意境。在音乐中,如德彪西的交响组曲《大海》,又如拉威尔的钢琴作品《水之嬉戏》,客观的自然景物与主观的生命情调交融互渗,颇具“意境”想象空间。

其次,“意境”本身还能超越“景”这一类的具体事物的深层次的精神内涵,具有一种形而上的意蕴。王国维曾言道:境非獨谓景物也,喜怒哀乐,亦人心中之境界[6];《再说意境》一文中曾引用宗白华先生对意境的理解:“从审美活动角度看,意境是超越具体的,有限的物象、事件、场景,进入无限的时间和空间,从面对人生、历史、宇宙中获得一种哲理性的感受领悟。”[7]由此可见,意境的生成除“情景交融”外,更具有一种形而上的意蕴。对于西方音乐作品,我认为它具体体现于两种精神内涵:一是“小我”的,即自我人生价值的感悟,如马斯卡尼,这位晚年悲苦的作曲家在《乡村骑士间奏曲》中所流露的对人生的体悟与思索;一是“大我”的,即对人类命运或整个生命的理解与感受,如贝多芬《第九交响曲》背后对人类寻求自由的伟大歌颂。

再次,“虚实相生”也是“意境”概念中的重要一环。“虚实相生”可以具体到各个艺术门类当中,如中国古代诗歌中的“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,以“红杏”之实引“春色”之虚,营造了春意盎然的诗歌意境;又如山水画中“无画处皆成妙境”,以实景使我们对事物展开丰富联想,从而实现意境的生成。对于音乐而言,“虚实相生”更多的是通过音乐音响效果的悠远深邃,呈现出“空灵”之境,从而生成意境。具体到西方音乐作品中,一是音的停顿延留,由于声音转瞬即逝有强转弱的特性,在视觉上会带给我们一种声音“离我们愈来愈远”的联觉感受;一是旋律音衰弱后持续的泛音,传达出一种空灵的境界,在音乐的虚与实之间生成虚无缥缈的意境。

除以上几类意境的具体解释外,站在音乐的视角上,我认为源于佛学与禅宗的“境由心生论”也是值得探讨和考虑的,尽管我对它与音乐之间的关联抱有疑惑,但念文章是以笔记的形式书写,我就不妨先把它记录于此。

作为“意境”一词诞生的一大渊源,佛学是所有探讨意境理论的学者所不得不提及的一个方面。佛学最初的“境”实为“西方净土、极乐世界”,即一个“此岸世界与彼岸世界分裂,现象界与本体界”分裂的“境”。而在佛学传入中国后所发展形成的“境由心生论”似乎又为芸芸众生所追寻的“意境”指明了一个全新的方向。所谓“境存于心,心外无境,”世亲在《大乘百法明门论》中说:“宇宙万物由心识变现而生。”《金刚经》记载:“一切有为法,如梦、幻、泡影,如雾亦如电,应作如是观。”与“意境”一词关系深远的禅宗文化也有一些说法。六祖慧说的“佛法在世间,不离世间觉”,强调以内心顿悟体验永恒的宇宙本体。由此看来,禅宗与佛学对“境”的认识都具有主观唯心主义色彩,所谓的“意境”需要我们探求内心,而不是与我们本体的世界相割离开。

就音乐艺术而言,或许宗白华先生在《中国艺术意境之诞生》一文中对意境的解释能较好地将“境由心生论”与西方音乐意境的生成相关联起来。宗先生在文章中大概是这个意思:意境有三层含义,其一是直观感相的摹写,其二是活跃生命的传达,最后是最高灵境的启示[8]。境由心生,心之顿悟,从而步入最高灵境——禅静。在西方音乐中,直到15世纪文艺复兴之前,宗教音乐始终占据主流地位,音乐的声音结构与宗教经文紧密结合,在如圣咏一类的音乐作品中,宗教理性与虔诚敬畏的情感融为一体。这一类的与宗教相关的音乐往往给予人内心启发、体悟,对于它是否具有意境,符合“境由心生论”,这是一个有意思的且值得思考的问题。

2.关于“意境”这一诗性空间的建构过程

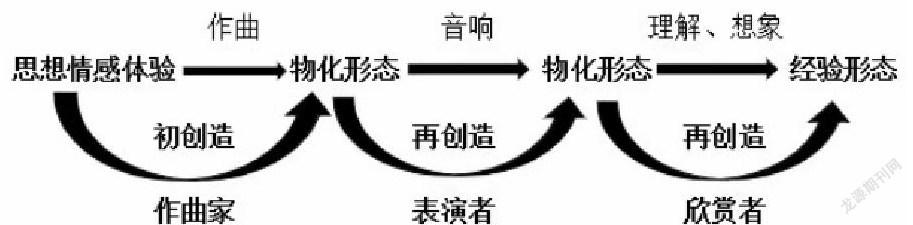

对于“意境”的创造过程,我稍作了些总结。首先创作者根据思想情感体验,以音响、具体形象为媒介,使其体验转化为物化形态,这里将其称之为“初创造”;在此物化形态上,以欣赏者为主体,根据理解想象这一媒介,使物化形态转化为经验形态,这里称之为意境的“再创造”。

由此观之,在这一系列的音乐活动中,主体不同,媒介不同,于是乎得以生成了两个“意境”。

这里我不免心生疑惑,倘若按以上觀点来看“意境”创造,那将表演者又置于何处?难道二度创作环节不具有“意境”创造的功能?那分一度、二度、三度创作又有何意义?因此,我个人认为意境创造环节有三,主体有三,且根据创作者、表演者、欣赏者个人的思想情感体验,他们分别在一度创作、二度创作、三度创作三个环节中创造出三个意境,这三个意境相关联却又各有不同。

结语

综上为我对《试从中国的“意境”理论看西方音乐》一文的大致梳理记录与思考总结。对于于润洋老师所展开的这个新视角——从“意境”理论看西方音乐,可以说既是有意思的,也是有意义的,于我而言受益匪浅。“意境”这一高度语境化的抽象的术语,其具体内涵与产生等基本问题的讨论往往是众说纷纭,莫衷一是的。愚以为,从中国意境理论看西方音乐,只有对“意境”理论本身深刻的把握、反复地咀嚼,才能抉发出这一主题背后的学理意义与当代价值。由于笔者学识浅薄,本文所写,难免挂一漏万,有所矛盾,便暂以“诗性空间的建构”这一抽象模糊的比喻为题,望日将夜就,不断学习,有机会再次探讨这一“空间”的建构。

参考文献:

[1]梁漱溟:《东西文化及其哲学》,北京:商务印书馆,1997年7月,第2版。

[2]宗白华:《中国艺术意境之诞生》,《艺境》,北京:北京大学出版社,1987年版。

[3]宗白华:《中国艺术表现里的虚与实》,原载《文艺报》,1961年第五期;

[4]罗钢:《学说的神话——评“中国古代意境说”》,见《文史哲》,2012年01期;

[5]罗钢:《关于“意境说”的若干问题》,《清华大学学报》,2018年05期;

[6]高拂晓:《深沉的情感 生命的震撼——拉赫玛尼诺夫成熟时期钢琴音乐风格探究》;

[7]叶朗:《再说意境》,见《文艺研究》,1999年3期。

[8]“情景交融”说历来为研究意境问题的学者们所认同,其将“情”与“景”视为两个意境得以生成的重要构成因素。这在王国维的《人间词话》与刘禹锡的《董氏武陵集纪》中都有所讨论。

[9]出自散文《董氏武陵集纪》,由唐代诗人刘禹锡所作,以阐述诗歌理论为主。

[10]出自《人间词话》,由王国维所作。

作者简介:黄浩伦,男,汉,2003年10月生,广东广州人,中央音乐学院音乐系大一在读,研究方向:中西方音乐研究。