警惕更危险的血压波动危机

程文立

首都医科大学附属北京安贞医院高血压中心主任医师、教授、博士研究生导师,兼任中国医师协会高血压专业委员会委员、中国高血压联盟理事、北京医师协会高血压病专家委员会常委、中国老年保健医学研究会高血压防治分会副主任委员等。擅长高血压、冠心病、动脉粥样硬化不稳定斑块的综合干预等。

门诊时间:周一上午、周四上午

曾荣

首都医科大学附属北京安贞医院高血压中心副主任医师,参与完成7项医学科学研究,完成5部专著部分章节的编撰工作。擅长高血压的病因诊断和顽固性高血压、高血压急症、高血压相关疾病及血脂异常的诊治。

门诊时间:周四全天

近年来,我国高血压的发病率日益上升,虽然高血压高发于中老年人群,但其始发年龄也有日益低龄化的趋势,这从2020年全国高血压日主题为“18岁以上知晓血压” 便可窥得一二。不过,除了高血压本身,忽高忽低的血压变化更加危险,但往往被我们忽略。

王先生刚过50岁,却已身患十余种严重疾病,不仅发生过心肌梗死,还发生过脑卒中,但罪魁祸首是易被忽视的血压波动。

血压波动会对生命健康造成极大的危害。眼下正是冬季,人体受到寒冷刺激后会出现交感神经兴奋,进而全身毛细血管收缩,加剧血压的波动,导致心脑等重要脏器发生缺血、缺氧,甚至可能加速血栓的形成。冬季气候干燥,人体水分消耗多,体内容易缺水,使血液黏稠度高,血流减慢,这也会造成血压波动,最后甚至可能因为血流量不足导致缺血性脑卒中。

除此之外,血压波动大对人体还会产生哪些危害呢?专家告诉我们,一般情况下,最主要的危害是容易造成靶器官的损害。对心脏而言,血压波动大容易引起心肌肥厚、心脏功能不全以及冠心病;对血管而言,则容易引起动脉硬化、促进斑块形成,严重者会加速靶器官的血栓形成,一旦血管发生堵塞,相应的靶器官便会缺血缺氧。当靶器官为脑部时便会发生脑卒中;靶器官为冠状动脉时便会发生心肌梗死,严重者甚至可诱发动脉夹层;靶器官为髂总动脉时便会造成下肢缺血。

血压波动大对肾脏的影响主要表现在蛋白尿的增加、肌酐排泄的减少,可进而导致肾功能的下降。

所以波动大的高血压患者需要进行“高质量”的降压,专家提醒,这类患者除了遵医嘱服用长效的降压药以外,平时生活中还要注意以低盐、低脂饮食为宜,戒烟、戒酒,避免熬夜。

高血压的判定标准为非同日三次测定的血压,收缩压大于或等于140毫米汞柱,舒张压大于或等于90毫米汞柱,满足上述条件即可判定为高血压。但不是所有高血压患者的血压都会忽高忽低地大范围波动,临床研究表明,有三种风险是血压大幅度波动的高危因素,具有这三种风险之一的高血压患者极易发生血压波动,三种风险如同时存在,风险则会叠加,发生的血压波动及其危害也将更加猛烈。

很多高血压患者往往只重视白天的血压波动而忽视了夜间的血压升高。专家强调,夜间血压从晚10点到次日6点,如果超过120/70毫米汞柱即可诊断为夜间高血压,如果不重视夜间血压升高会引发严重的心脑危机。

专家告诉我们,夜间血压升高也是导致心脑血管疾病发生的重要危险因素之一。另外,长期的夜间血压增高还会导致缺血性脑卒中、脑出血、冠心病、心肌梗死、心力衰竭、蛋白尿、腎功能衰竭、主动脉夹层、外周血管病变、眼底病变等多种并发症。

从右图可以看到,夜间高血压人群发生腔隙性梗死的风险比正常人群高36%,左室肥厚风险高53%,这两种并发症发生时可能无症状,但继续发展可导致脑梗死、心力衰竭。

有数据显示,约60%的冠心病患者存在夜间高血压,除此之外,肥胖、睡觉易打鼾、睡眠质量较差、前列腺疾病、长时间高血压病史且合并多种其他基础疾病的人群均容易发生夜间高血压。

专家提醒,夜间高血压的高危人群主要有以下几类:

打鼾会引起气道完全或不完全阻塞,导致夜间出现低氧、心率增快、交感神经兴奋等症状,从而引起夜间血压增高。

专家建议,喜欢打鼾的人可在睡觉时尽量采取侧卧位,可在腰背部放一个小物件,避免自己睡着后又平躺回来,可在脚下垫上枕头或者稍微调高床尾的高度,促进四肢血液更易回流到心脏。

入睡困难、夜间多梦、容易早醒等睡眠质量异常均会导致交感神经兴奋,促使夜间血压增高,人往往越睡不着心情越烦躁,呼吸急促的同时血压波动也会越来越大。

专家建议这类人群睡觉前应减少运动,避免大声喧哗或聆听过于嘈杂的节目,提前让自己平静以助安稳入睡。

前列腺增生的典型症状之一就是夜尿增多,患者会反复起夜,睡眠经常受到干扰会让血压大幅度波动,导致夜间高血压。专家建议前列腺疾病患者不能默默忍受,应及时治疗,尽早去除病因。

急慢性肾病都会造成不同程度的肾功能损伤,当肾脏受到损害后,水钠会潴留在身体里无法排出,使得肾脏在夜间也需要拼命工作。水钠潴留和肾功能受损本身都会引起血压的增高和波动。

专家建议上述四类高危人群,还有单纯的高血压患者,应定期做24小时动态血压监测,如果监测结果证实确实是夜间高血压患者,应尽快就医,调整现有的高血压药物。长效降压药能覆盖24小时进行血压调节,中效降压药能维持10~20小时,短效降压药起效快,能维持5~8小时。夜间高血压患者可在医生指导下调整用药,帮助控制夜间高血压。

进入冬天以后,热胀冷缩的规律凸显,就像馒头在蒸汽下会变得蓬松,放进冰箱后会变小一样,人的血管也受到温度的影响发生舒张收缩。在春夏时节气候温暖,血管会出现舒张,但到了冬天,温度降低,血管受到的压力比较大就会出现收缩。在这种原理下,健康的中青年人群在冬天也有可能出现血压波动,那对本身就有动脉硬化等血管内自身异常因素的老年人群来说,血压的升高更加明显,而且极有可能出现难以控制的情况。

研究发现,秋冬季跟夏季相比,收缩压可升高4毫米汞柱左右,舒张压可升高2毫米汞柱左右。寒冬时高血压患者血压升高幅度在5~10毫米汞柱,最高甚至可以达到20毫米汞柱。专家提醒我们,除了气温,气压和湿度也会使血压升高,引起血压波动。

秋冬季相比夏季日照时间缩短,大家在户外晒太阳的时间减少了,而维生素D的主要来源之一就是晒太阳,维生素D的减少会减慢钙离子的吸收,促使血压升高。

专家告诉我们,24小时动态血压监测的大数据发现,很多高血压患者会在早晨6时许出现血压激增的情况,当血压激增20~40毫米汞柱,便属于危险的晨起高血压。

如果发生清晨血压的异常升高,首先不要剧烈运动,也不要自己随意增减药量,可连续观察几天,如果一直出现晨起高血压,应及时就医。

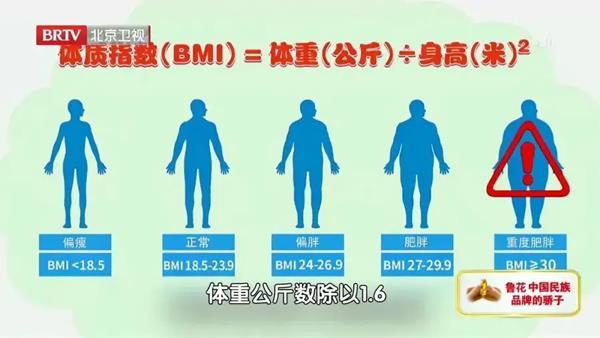

肥胖是造成高血压的一个重要原因,因此,定期关注自己的BMI(体重指数)非常重要。

體重指数(BMI)=体重(千克)÷身高的平方(米2)。

比如一个人的体重是83.6千克,身高是1.60米,那么体重指数就是83.6÷(1.6×1.6)≈32.6,说明已经属于重度肥胖人群。

研究发现,在没有服用降压药的高血压患者中,如果BMI下降1,收缩压将下降0.8~1.7毫米汞柱;已经服用降压药的高血压患者中,如果BMI下降1,收缩压可以下降0.2~0.6毫米汞柱,所以控制体重对高血压的控制有着积极的意义。

(编辑 车 翀)