重庆轨道交通环线高家花园嘉陵江专用桥总体设计

李 涛

(招商局重庆交通科研设计院有限公司,重庆 400067)

重庆是中国第10个开通现代城市轨道交通的城市。经过15年的发展,重庆轨道交通运营里程达329 km[1],国内排名第7,仅次于上海、北京、广州、南京、成都、武汉。其中,上海、北京轨道交通运营里程排名世界前2位[2]。

重庆是著名的山水城市,长江、嘉陵江穿城而过,跨江桥梁众多。早期重庆跨江通道以轨道与公路交通共建的方式为主,如菜园坝长江大桥、朝天门长江大桥、鱼洞长江大桥等。随着重庆轨道交通建设加快、线路增多,轨道专用的跨江特大桥相继出现,如已建成的跨嘉陵江的蔡家轨道桥、高家花园轨道桥,跨长江的鹅公岩轨道桥;还有在建的跨嘉陵江的嘉华轨道桥,跨长江的南纪门轨道桥等。跨江轨道专用桥一般具有跨径大、桥面窄、荷载独特、造型新颖等特点,同时也增大了桥梁设计、建造难度[3]。

1 项目地理位置

重庆轨道交通环线(重庆火车西站—重庆火车北站南广场—海峡路—重庆火车西站)为轨道交通线网的重要组成部分,线路全长51 km,是轨道交通线网中唯一的闭合环形线路。环线连接九龙坡、沙坪坝、渝北、江北、南岸等5个行政区,是缓解重庆交通拥堵,拉大城市骨架,优化城市结构布局,促进主城区整体发展,连接主城组团、交通枢纽的重要快速轨道交通骨干线。

重庆轨道交通环线2次跨越长江、1次跨越嘉陵江。线路在长江南岸弹子石处利用原有的朝天门长江大桥下层轨道交通专用通道跨越长江,在南岸鹅公岩处紧邻原有的鹅公岩长江大桥新建轨道专用桥再次跨越长江,在内环快速路高家花园大桥下游约350 m处跨越嘉陵江,形成重庆轨道交通环线高家花园嘉陵江专用桥(简称高家花园轨道桥)。

2 总体设计关键控制因素

桥梁总体方案设计时需综合考虑平面位置、两岸接线、地形地质、通航要求、桥型景观等多方面因素的影响。

2.1 地形地质条件

桥址属嘉陵江河谷区。该段嘉陵江自北向南流,河谷走向较平直,呈壮年期河谷地貌,河谷形态呈不对称“U”型河流,河谷及漫滩宽约300 m~500 m,地面高程156 m~180 m。河床宽缓,两岸漫滩狭窄、平缓,岸坡较陡。出露地层为第四系填土、粉质粘土和卵石土,侏罗系沙溪庙组地层。岩层为泥质岩和砂岩,泥质岩约占70%,砂岩约占30%[4]。

高家花园轨道桥北岸侧需跨越北滨路高架桥,北滨路北侧山体陡峭,且山上多为7层建筑群。南岸侧需跨越沙滨路高架桥,沙滨路南侧为陡峭山体,山体以岩体为主。山体之上有沙坪坝水厂和重庆七中,桥位区下游高层建筑集中。由于线路选择受两岸建筑、水厂、站点设置等限制,桥位选择变动余地不大。

2.2 桥位方案

桥位应符合轨道环线规划的总体走向,在既有的内环快速路高家花园大桥和石门大桥之间约2.3 km范围内。为避免线路从重庆大学A校区内穿行,并同时避免对重庆七中学校及华宇秋水长天等高层建筑小区的影响,减少拆迁量,桥址范围进一步收缩在内环快速路高家花园大桥至其下游约350 m之间,新建桥位如图1所示。

图1 桥位示意

当时,内环快速路西北半环拓宽改造在即,需在原内环快速路高家花园大桥旁修建复线桥来改善通行条件。为此,对高家花园复线桥公、轨共建方案进行了研究论证。由于原高家花园大桥为主跨240 m连续刚构桥,复线桥的桥型与布跨应与原桥相适应,如采用公、轨共建方案,荷载、净空限界、动力性能等对复线桥结构设计要求较高,实施难度大。此外,轨道过桥公、轨分离后两岸接线拆迁量较大,并且内环快速路高家花园大桥治堵改造迫在眉睫,因此,不采纳公、轨共建方案[5]。

如在既有高家花园大桥旁再并列修建轨道桥,则老桥、复线桥、轨道桥3桥并立,对通航形成巷道效应,十分不利。从桥位间距控制来看,轨道桥桥位与既有高家花园大桥轴线之间的水平距离越长对通航和景观越有利。为此,选定内环快速路高家花园大桥下游约350 m处作为轨道桥桥位。

选定桥位与河道基本正交,桥两端直接进入地下区间,该线路地下区间在南桥头—重大站之间最小埋深约26 m,北桥头—通用新村站之间最小埋深约20 m。埋深满足下穿建筑群要求,且拆迁工作量较小。该桥位的线形、行车舒适性及对盾构施工适应性较好。

2.3 主跨要求

高家花园轨道桥所在嘉陵江段航道等级规划为Ⅲ级。桥位处最低通航水位为163.285 m,最高通航水位为191.43 m,单孔双向通航净宽160 m,净高10 m,但由于该桥位距内环快速路高家花园大桥下游约350 m,既不能满足大于5 min下水船舶航程,也不能满足靠近布置要求[6],同时桥跨受轨道刚性要求也不能完全采用一跨过江的桥跨方案。根据该桥位处的河工物理模型试验研究成果显示,轨道桥主跨跨径不宜小于340 m[7]。

2.4 桥型选择

根据高家花园轨道桥主跨跨径不小于340 m的要求,采用悬索桥经济性较差,采用梁桥则跨径过大(已超过已建成梁桥的最大跨径),宜选择斜拉桥或拱桥。

在重庆山水城市建设发展定位中,跨江桥梁的景观效果要求较高。对比上承式、中承式、下承式等3类拱桥,中承式拱桥更适合于本桥位相对平缓的地形与跨越两岸滨江路高架桥的需要,也更有利于桥梁建筑造型。经方案比选研究,与同等跨径斜拉桥相比,中承式拱桥造价高30%、工期长38%,不满足轨道交通环线整体建设计划的工期要求。

从接线高程、平面线形、主跨跨径、桥梁刚度和景观效果等控制因素考虑,结合主城区嘉陵江沿线桥梁形式,对桥型方案的结构性能、建筑景观和施工便利性等进行综合比选[8],选择了斜拉桥方案。为充分发挥钢结构跨越能力大的优势以满足主跨跨径要求,同时利用混凝土结构配重来提高桥梁整体刚度[9],设计采用了钢-混凝土混合梁。

3 总体布置

3.1 平面布置

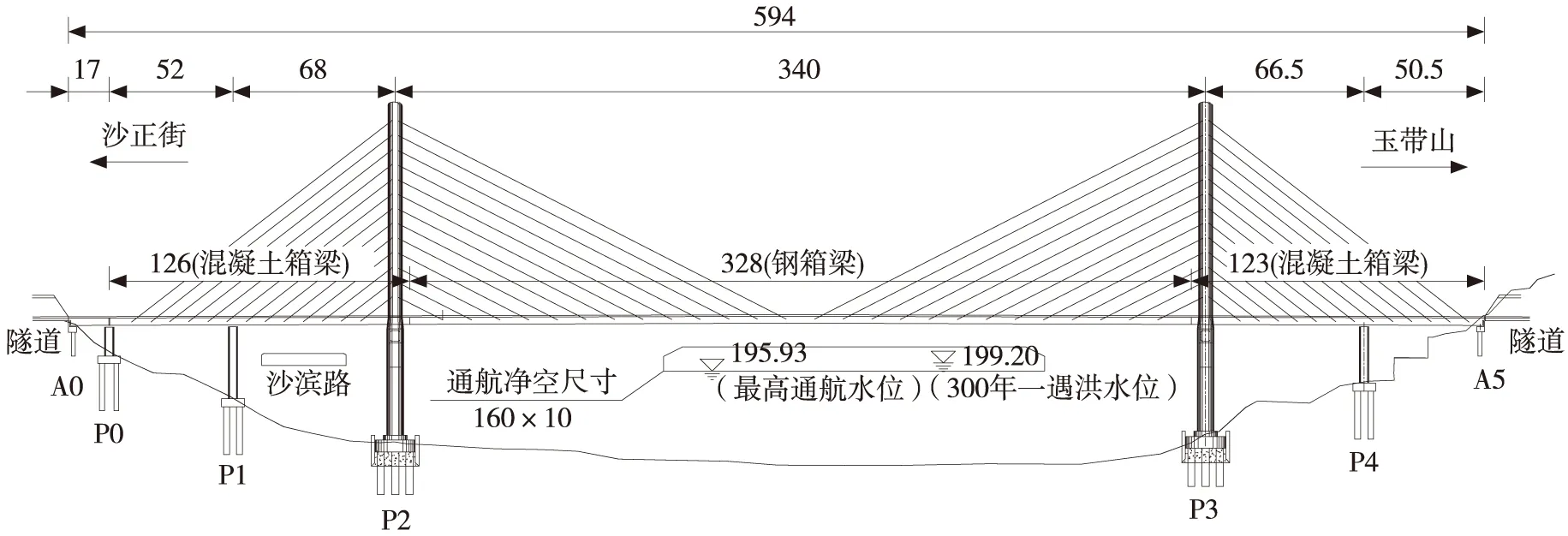

该桥线路与轨道交通环线轨道设计线一致,起点接环线沙正街隧道,桩号为YDK9+925.590,路线向北延伸并跨越嘉陵江,终点接环线玉带山隧道,并置于隧道洞口上,桩号为YDK10+519.590,大桥中心线为直线,全桥长594.0 m。

3.2 纵断面布置

根据轨道交通环线纵断面、两岸地形及接线高程,结合通航净空要求,在主跨中心桩号YDK10+232.590处设置1个变坡点,对称纵坡0.3%,竖曲线半径5 000 m。

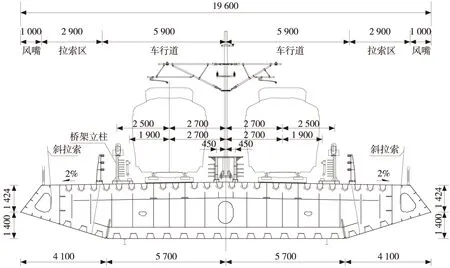

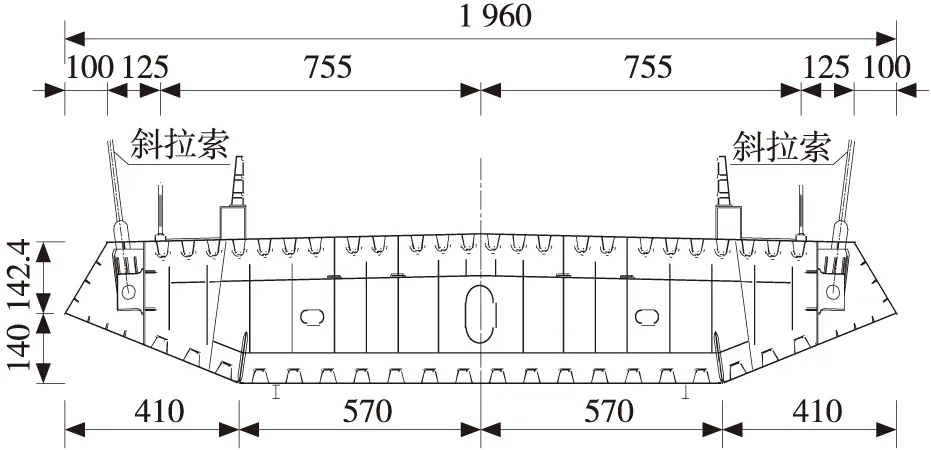

3.3 横断面布置

大桥两端紧接隧道,因隧道构造及施工需要,左右线轨间距较大。为与之适应,根据轨道限界要求,并综合考虑主梁横桥向刚度及拉索区的设置,确定出主梁全宽为19.6 m(含风嘴宽度)。横断面布置为:1 m(风嘴)+2.9 m(拉索区及人行道) +5.9 m(车行道)+ 5.9 m(车行道)+2.9 m(拉索区及人行道) + 1 m(风嘴)。高家花园轨道桥横断面布置如图2所示。

单位:mm

3.4 立面布置

主桥设计为5跨半漂浮体系双塔双索面混合梁斜拉桥,其跨径组合为:52 m+68 m+340 m+66.5 m+50.5 m。中跨采用钢箱梁,以满足主跨跨径要求。边跨采用混凝土箱梁并设置辅助墩,以提高桥梁整体刚度[10]。桥跨立面布置如图3所示。

初步设计阶段在A0台处(现P0处)采用了重力式桥台,桥台起点即为桥隧分界处,因该处地势较低,隧道处于填方区,填方高度约12 m,该段不适宜修建隧道。因此,将桥隧分界点往隧道侧移动,大桥增加了一跨17 m长的引桥。为保持外观统一,引桥也采用与主桥边跨相同的混凝土箱梁。

4 结构设计

4.1 支承体系

因轨道桥对主梁横向位移要求较高[11],主桥设计为5跨连续的半漂浮体系。高家花园轨道桥支承体系如图4所示。主梁于主塔P2墩处设置固定支座,其余主塔墩、辅助墩、过渡墩及桥台处均设单向活动支座,约束主梁竖向、横向及绕桥轴线的转动位移,5跨连续体系。引桥在A0台处设置固定支座,在P0墩处为单向活动支座,支座参数见表1。

单位:m

单位:cm

表1 支座参数

主桥刚度指标:竖向挠跨比≤1/600;水平挠跨比≤1/4 000;梁端转角≤3‰;两轨动态不平顺度≤6 mm。走行性安全控制指标:脱轨系数Q/P≤0.8;轮重减载率△P/P≤0.6。刚度指标参照了国内有关地方标准[12]。

4.2 索塔及基础

索塔承受的船只撞击力按3 000 t级船舶、速度7 m/s[13],并参照上游约350 m处内环高家花园大桥船撞研究成果,取值为顺桥向8 500 kN,横桥向17 000 kN。采用主动防撞,即要求索塔自身可以抵抗规范船撞力。

该桥索塔由整体箱形塔柱(208.84 m高程以下)和H型钢筋混凝土塔柱(208.84 m高程以上)2个部分组合而成。下部塔身顺桥向宽7.0 m,横桥向宽25.7 m。196.74 m高程以下采用单箱四室空心柱构造,空腔用C20混凝土回填;196.74 m高程以上采用等截面空心柱加空心薄壁断面。上部塔身由2个顺桥向宽6.0 m、横桥向宽3.5 m、壁厚0.8 m的等截面单箱单室空心柱构成。索塔构造如图5所示。

(a) 正立面 (b) 侧立面

分别在索塔高程287.540 m和213.540 m处设置上、下横梁。上横梁连接上部塔身左右2肢以增强抗风能力。下横梁采用高度6 m的预应力混凝土箱梁构造,以提高塔身横向整体性。

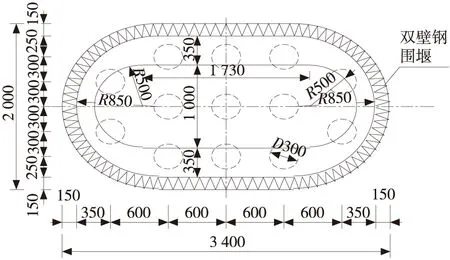

索塔基础采用承台接桩基础。承台厚5 m,其下布置13根直径3.0 m的钻孔灌注桩。基础布置如图6所示。

(a) 立面

(b) 平面

4.3 主梁

4.3.1 中跨钢箱梁

中跨主梁采用正交异性桥面板流线型扁平钢箱梁,包含风嘴梁体全宽19.6 m,中心梁高3 m,宽高比为B/H=6.53。综合考虑该桥现场条件、施工条件、工期安排等,全桥钢箱梁划分标准梁段、跨中合龙段、加强段、钢混结合段等4个类型。主梁标准节段长度12 m。

钢箱梁是由桥面顶板、底板、腹板、横隔板、钢锚箱、风嘴等组成的单箱薄壁结构。钢箱梁横断面如图7(a)所示。

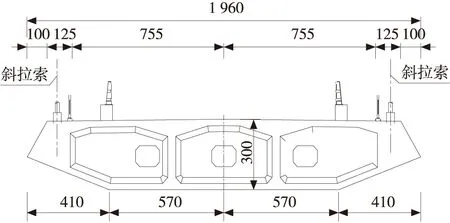

4.3.2 边跨混凝土箱梁

边跨混凝土箱梁采用了单箱三室断面,腹板设于轨道线对应位置,厚40 cm;顶底板厚28 cm。边跨箱梁采用了与中跨钢箱梁相同的外轮廓尺寸,保持了外观相对统一,拉索的横向布置也相同。横断面布置如图7(b)所示。

(a) 钢箱梁横断面

(b) 混凝土箱梁横断面

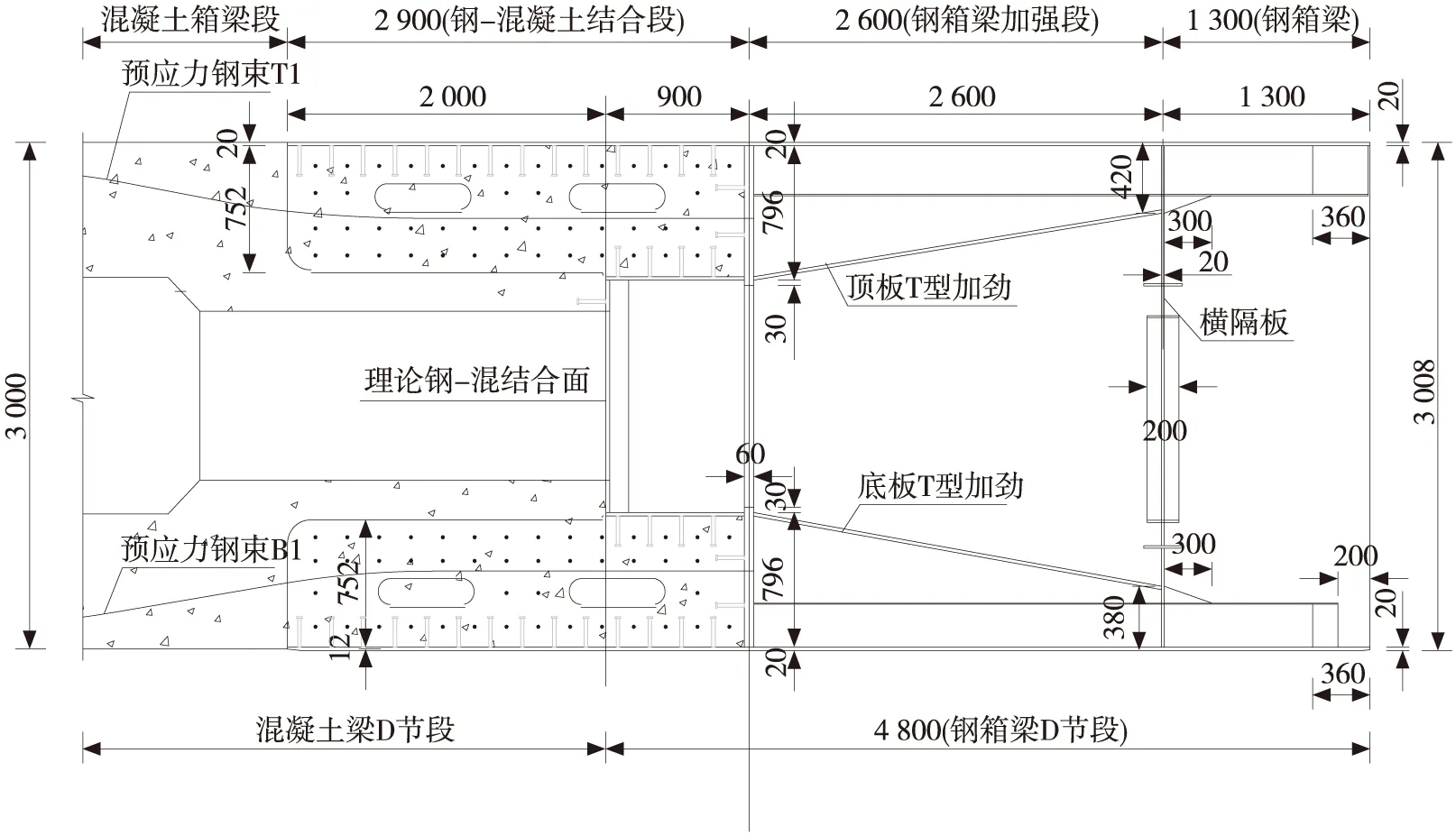

4.3.3 钢混结合段

主梁钢混结合段长6.8 m,其中含钢箱梁加强段2.6 m,填充混凝土段2.9 m。钢箱梁连接厚60 mm钢板,顶底板伸入混凝土梁段2.9 m,在混凝土横梁内通过钢板、剪力钉和PBL键在顶底板位置各形成2.9 m厚隔仓,同时与混凝土横梁接触的钢板表面焊有22 mm×180 mm的剪力钉,以增强与混凝土的粘结。在钢箱梁加强段采取在U形肋上增加了T形加劲肋,增大厚钢板承压面积的加强措施。同时在结合面配置Φ15.24钢绞线,一端锚固于钢格室60 mm厚钢板及混凝土横梁端部钢板上,另一端设齿板锚固于混凝土跨侧。钢混结合段构造如图8所示。

4.4 斜拉索

每个索塔设斜拉索13对,呈平行布置,拉索在主梁上的索距为16.6 m。斜拉索采用无粘结PE环氧钢绞线,索体由多股无粘结高强度平行钢绞线组成。钢绞线标准抗拉强度fpk=1 860 MPa。钢绞线拉索可以单根穿索、单根张拉、单根测试检查,并可进行单根钢绞线调索和更换。

单位:mm

5 施工方案

5.1 主桥施工流程

主桥施工按以下步骤实施:1) 主塔、辅助墩基础及墩身施工;2) 搭设支架施工边跨混凝土箱梁;3) 采用浮吊或桥面吊机吊安钢-混凝土结合段于现浇支架顶,精确调整就位;4) 采用浮吊或桥面吊机安装1#索钢箱梁段于支架顶,与钢-混结合段先临时连接;5) 采用桥面吊机依次悬臂拼装中跨钢箱梁节段和对称挂拉边中跨斜拉索至中跨合龙段,挂设张拉相应斜拉索;6) 主梁中跨合龙;7) 桥面工程及附属结构施工,全桥斜拉索索力调整,主桥施工完成。

斜拉桥在悬臂施工过程中边中跨间会产生不平衡水平力,悬臂两端的不平衡施工荷载以及风载会在塔梁交会处产生3个方向的力及力矩。为确保施工中主梁的稳定安全,须设置可靠的临时固结构造。

5.2 索导管大管套小管安装技术

索导管安装采用了大管套小管技术,即索导管塔肢内部分端部外套一截大一号的钢管,切成楔形,贴住模板,待混凝土浇筑完毕拆模后,再将外露钢管插入预埋的大一号楔形钢管,周圈焊接。该技术有效解决了混凝土索塔斜拉桥塔端索导管安装定位难题,避免了对索塔外模板的开孔,从而提高了索导管的安装效率及精度,同时保证了索塔拉索区混凝土外观质量[14]。

5.3 钢-混结合段施工技术

钢-混结合段施工支撑装置采取落地支架和不落地支架相结合的支撑体系。在主塔靠江侧采用钢管格构柱支架;钢-混结合段混凝土梁段现浇支架采用下横梁悬挑三角托架支撑,三角托架上部设置分配梁,搭设碗扣支架。根据钢-混结合段体积大、重量大的特点,其运输采用水运方式进行。钢-混结合段钢梁吊装定位采用可变幅步履式桥面吊机,吊机在混凝土梁段上拼装、调试、锚固好,从运输驳船上将梁段起吊至存梁支架,精确调整定位,浇筑结合段混凝土并张拉预应力[15]。

5.4 缝接合龙方案

为有效消除合龙温差对成桥索力、成桥主梁应力、主梁线形及主塔偏移的影响,高家花园轨道桥采用缝接合龙法作为合龙方案。该法是一种新型合龙法,基于几何控制原理,提出通过精确控制合龙缝代替合龙段的思路,来实现中跨梁体精准合龙:即使用桥面吊机先行起吊合龙段,并使其与一侧主梁匹配焊接,形成合龙缝,再通过主梁顶推、桥面吊机调整合龙缝线形高差,实现合龙缝合龙[16]。

6 结束语

1) 针对选择桥型的各种控制因素进行综合分析比选,钢-混凝土混合梁斜拉桥既能满足各种条件与要求,又兼具美观性的适宜桥型。

2) 该桥平面、纵面、横断面布置能顺接轨道交通环线的总体规划线形,能适应桥位处复杂的地质环境。

3) 该桥主梁采用了钢箱梁和混凝土箱梁相结合的形式,保持了全桥主梁外观形状的统一,不同特性的材料为结构受力带来了有利的影响。

4) 该桥选用的钢绞线斜拉索可实现单根检测和更换,为后期养护换索提供了便利。

5) 采用“移动模架主梁+钢管支架+碗扣支架”多组合施工一体综合技术模式,有效解决了大跨度、跨越既有超宽滨江路现浇箱梁施工技术问题。