物的意义:现成品艺术的艺术性分析

吴 飞

丹托在《寻常物的嬗变》中,通过对布里洛包装盒、“红方块系列”等案例的分析,提出“艺术的边界在于所有的艺术都是有所关于的,艺术品的‘关于结构’(aboutness)使得艺术品和它难以分辨的物质副本有了区别”(1)阿瑟·丹托:《寻常物的嬗变:一种关于艺术的哲学》,陈岸瑛译,江苏人民出版社,2012年,第V页,第2页。。这种判断的确切中肯綮,但我们认为丹托对这些案例的挖掘并不充分,由此使得某些重要艺术问题被遮蔽。例如,在布里洛包装盒的案例中,画廊里几乎一模一样的仿制品确实比超市库房里的包装盒多了某种“有所关于”,因此前者被接受为艺术,而后者则是寻常之物。但问题是,这里的“关于”并不直接可见,真正在场的唯一区别乃是空间的不同。那么,这是否意味着,传统的艺术空间权力有可能并未彻底地退出现代艺术机制?而在“红方块系列”案例中,同一空间内的九幅看起来一模一样的红色画布,分别被视为“历史画、心理肖像画、风景画、几何抽象画、宗教画、静物画”、文物和“纯然之物”(2)阿瑟·丹托:《寻常物的嬗变:一种关于艺术的哲学》,陈岸瑛译,江苏人民出版社,2012年,第V页,第2页。。这里的问题是,如果没有标题及其互文性背景的介入,这些画布还能被理解为不同的艺术作品吗?此外,是否“红方块”本身也能言说某种意义,从而使得画作能与外在于画作的标题或背景展开对话?正是对这些隐藏在丹托案例背后的关键问题的发现,使我们不得不重新审视现成品艺术的根本机制。而这三个追问也构成一条完整的问题链,即从寻常物的物性意义到意义在艺术空间内的敞开,以及激发与重构意义的手段。毋宁说这种路径乃是对丹托艺术理论的迂回,即从物性意义及其展开的角度重归丹托的基本观念。

一、现成品“艺术性”的根源

当现成品成为现成品艺术时,其中增加的“艺术性”到底来自何处?这或许是解开现成品艺术难题首先必须回答的问题。我们认为,实际上,在作者、场所和观众赋予其意义之前,现成品作为普通物品本身就已经具备了潜在的意义。正如海德格尔的“寰世物”(Umweltding)概念所指出的,某种完全特定的被感知者(如教室中的一把椅子)总是带着“一些事迹而持续地、日复一日地面对着我们”(3)海德格尔:《时间概念史导论》,欧东明译,商务印书馆,2009年,第45页。。这些事迹乃是事物的存在、遭遇以及与人或世界打交道的经历。我们认为,对这些事迹的辨识和解读某种程度上正构成康德所谓的“对对象的美的眺望”。也就是说,寻常物或许不是什么美,难以激起不带任何兴趣的愉悦,但我们毕竟能就寻常物及其事迹展开“想象力的自由游戏”(4)康德:《康德著作全集(第5卷):实践理性批判、判断力批判》,李秋零主编,中国人民大学出版社,2006年,第253页。,以某种审美姿态打量寻常之物。那么,我们能在寻常物中眺望到何种事迹或意义呢?

(一)日常物品的“神性”与“象征性”

从日常物品的历史看,其最初与艺术品及宗教器物没有本质区别,它们共同承载“神性”并被纳入宗教与政治仪轨。按照本雅明的话说,就是具有一种“膜拜价值”。但人们往往只注意到岩画及雕像等具备这种价值,却忽略了普遍的日常物品曾经扮演的类似角色和功能。

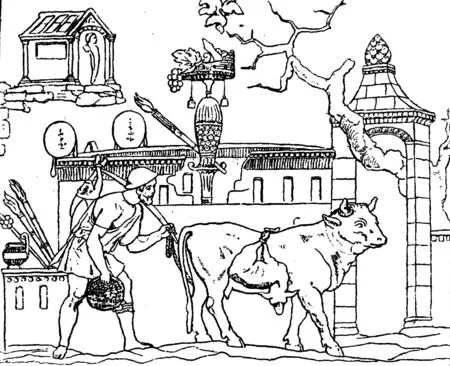

首先,巫术与宗教中的日常物品。格列高利博物馆收藏的一个基里克斯陶杯[见图1(a)]描绘了这样一副场景:戴着阔边帽的婴儿斜躺在柳条编织成的摇篮中,旁边站着女祭司和牛羊群(5)赫丽生:《希腊宗教研究导论》,谢世坚译,广西师范大学出版社,2006年,第479页,第476页。。该场景实际上并非出自画家的虚构,而是对古希腊酒神祭仪的真实再现。这个摇篮被称为“利克农”(Liknon),是抚养或唤醒利克尼特斯(婴儿狄奥尼索斯)仪式中表征婴儿神崇拜的用具。它也可以盛装葡萄和叶子等,并公开竖立起来[见图1(b)],象征把刚收获的果实献给雅典娜、科瑞或利克尼特斯。(6)赫丽生:《希腊宗教研究导论》,谢世坚译,广西师范大学出版社,2006年,第479页,第476页。这里的摇篮、柱子、牛羊以及农作物等寻常物,实际上都是这场“唤醒春天的秘密祭祀”的核心元素。即便到了后来神学体系更加完善的基督教,神圣的“日常物品”也未完全从宗教仪轨中消失。

(a)

(b)

其次,政治礼制中的日常物品。在传统政治秩序中,社会等级差异通常体现为对特定器具数量多寡的拥有。如《礼器》记载: “天子之席五重,诸侯之席三重,大夫再重;此以多为贵也……鬼神之祭单席;此以少为贵也。”(7)戴圣:《礼记》,北方文艺出版社,2013年,第154页。何休注《公羊传·桓公二年》记载: “天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三。”这些规定实际上意味着日常器物承载了别贵贱、示虔敬等多重礼制规范,正所谓“器以藏礼、物以载道”。

那么,为什么日常物品能在这些场合具有宗教与政治光环呢?实际上,这正源于日常物品自身的“工具性”。一方面,日常物品(尤其是工具)在早期人类那里被视为具有某种“魔力”。人们发现使用工具能更好地完成一般情况下难以完成的事情,人类因此变得更加强大和更具威力,于是“工具本身变得神圣起来”(8)赫丽生:《古希腊宗教的社会起源》,谢世坚译,广西师范大学出版社,2004年,第83-84页。,由此导致工具崇拜现象的产生。另一方面,从社会发展史看,日常物品作为一种生产资料,在私有制社会中是财富和权力的重要表征,其数量多寡与品质优劣自然而然地被用来区隔等级秩序,因此才有所谓“以多为贵”的礼制。而“鬼神之祭单席”与“大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和”等礼制虽然推崇“以少为贵”,但其目的在于“反本修古,不忘其初”,即以简朴之物来象征对人类早期生活的追忆和感念。

这样一来,日常物品就并非只是单纯的生活器具,它们还是具有神圣色彩的宗教与政治器物,并拥有某种类似本雅明所说的“膜拜价值”。因此,当人们在使用和审视它们时,就并非毫不经意,而是怀着一种恭敬谨慎的态度。但这些神圣的、多功能的日常物品最终随着时代的演进分化成独立的艺术品、宗教器物与日常器具,其地位便一落千丈。正如本雅明所言,“一旦不再具有任何仪式性功能,它们便只得失去其‘灵光’……功能也就天翻地覆。”(9)本雅明:《迎向灵光消逝的年代:本雅明论艺术》,许绮玲、林志明译,广西师范大学出版社,2004年,第64-65页。现在,日常器具几乎完全沦为纯粹的生产生活工具,其灵韵也就被其器具属性大肆遮蔽。

(二)日常物品的“存在”与“叙事性”

即便日常物品逐渐沦为了纯粹的器具,但当我们对其作专题把握时,仍旧能在其中解读出相对深邃的意义。柏拉图在《理想国》中曾以“床”为喻阐释了其艺术观念。他认为存在三种不同的床:“本质的床”、“木匠造的床”与“画家画的床”。(10)柏拉图:《理想国》,张竹明译,译林出版社,2015年,第292-295页。其中,木匠“制造一种像实在(并不真是实在)的东西”;画家则通过摹仿前者创造出一种虚假的东西,它“和自然隔着两层”。尽管柏拉图旨在否定艺术,但其论证实际上间接给予了现实物品以更接近“真实”或“理式”的地位。而在《一个青年艺术家的画像》中,主人公斯蒂芬曾以一个篮子为例,诠释了阿奎那关于美的“完整、和谐、光彩”三要素:“首先,必须把篮子和宇宙间的其他一切可见的东西区分开来”,让其“轮廓”和“内容”被人清楚地感知到,这样,事物便得以呈现为“一件完整的东西”;其次,将篮子作为“一件东西”并感受其“各部分之间的平衡”,而“这许多部分和它们的总和又是和谐的”;最后,当这个篮子经历直接感知的综合活动和感受的分析之后,“就会作出从逻辑或从美学上讲唯一可以容许的一种综合”,让人瞬间感受到“美的形象的清晰光彩”。(11)乔伊斯:《一个青年艺术家的画像》,黄雨石译,人民文学出版社,2010年,第234-235页。如此这般,对日常物品做一种“美的眺望”至少从理论上讲已经成为可能,尽管这种“眺望”实际上更多地仰赖于想象力与审美姿态的刻意参与。

但日常物品的意义并不止于此。它们作为时空中的“物”或“用具”实际上真正地存在着,并通过“操劳、上手”而与此在“打交道”进而显现自身。海德格尔指出“唯有在打交道之际用具才能依其天然所是显现出来”(12)海德格尔:《存在与时间》 (修订译本),陈嘉映、王庆节译,生活·读书·新知三联书店,2014年,第80-82页,第83页。,意即用具只有在此在的“上手状态”中才能展现其本身的存在,而且经由对“上手状态的领会”,我们还能通达“自然”。正如海德格尔所言,寻常之物如“锤子、钳子、针,它们在自己身上就指向它们由之构成的东西:钢、铁、矿石、石头、木头。在被使用的用具中,自然通过使用被共同揭示着”,并且不仅仅是把自然视为“上手事物所具有的存在方式”,而是还能借此通达自然的本质。(13)海德格尔:《存在与时间》 (修订译本),陈嘉映、王庆节译,生活·读书·新知三联书店,2014年,第80-82页,第83页。除此,用具也指向作为“承用者和利用者”的此在及其世界。海德格尔认为“随着工件一起来照面的不仅有上手的存在者,而且也具有人的存在方式的存在者……承用者和消费者生活于其中的那个世界也随着这种存在者来照面。”(14)海德格尔:《存在与时间》 (修订译本),陈嘉映、王庆节译,生活·读书·新知三联书店,2014年,第83页。因此, “用具”便得以与此在、世界联系在一起。正如《林中路》中所指出的: “一般来说,我们在每个现成事物中都能发现它存在的事实。”(15)海德格尔:《林中路》,孙周兴译,译文出版社,2004年,第53页,第19页,第53页。如此这般,对日常物品进行审美观照就具有了实质上的可能。

即便是在对梵高画作《农鞋》的阐释中,我们也能发现海德格尔的全部注意力实际上集中在如何透过农鞋的器具存在窥视其“真理”。他认为,农鞋作为一种器具,农妇“从不留心,从不思量”。但通过梵高的作品,农鞋的“真理”显露出来了,“从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛……回响着大地无声的召唤,显示着大地对成熟的谷物的宁静的馈赠”(16)海德格尔:《林中路》,孙周兴译,译文出版社,2004年,第53页,第19页,第53页。,饱含了焦虑、喜悦等各种情感。在这幅作品里,农鞋的器具属性趋向于“无意义化”(大地),而作品建立的世界却“要将这世界中的事物意义化”(17)朱立元:《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社,2014年,第107-108页。,二者的冲突将艺术作品的“真理”显露出来。尽管迈耶·夏皮罗认为海德格尔的阐释是“异想天开”(18)迈耶·夏皮罗:《作为个人物品的静物画:一则关于海德格尔与凡·高的笔记》,沈语冰译,《诗书画》2015年第4期。,但我们认为海德格尔对“器具属性”及其解蔽的论述却格外重要。因为它预示了现成品艺术的审美范式,即对“器具”做“美的眺望”,在“器具”之上构建美学意义。只不过现成品艺术家们更加粗暴、直接罢了,他们不再绘制“农鞋”或解释经典,而是直接把一个器具放到博物馆和艺术展厅。

总之,正是在与此在和自然打交道的基础上,日常物品实现了一种意义的可能。尽管这种意义或者说存在通常被其器具属性所遮蔽,但通过对它做“美的眺望”,我们便能构建起关于日常物品的某种“真理”。不过,鉴于“一件器具越是凑手,它的‘如此’就越是不引人注目,器具就越是独一地保持在器具存在中”(19)海德格尔:《林中路》,孙周兴译,译文出版社,2004年,第53页,第19页,第53页。,我们便只能在特定的场景中以特定的手段对它做深度观照,才能有所收获。当然,这时的艺术就并非传统艺术的那种纯粹美、纯粹鉴赏。

同时,日常物品本身还是一种叙事元素。任何器具都有自身的形式、质料或结构,它们共同言说了这个器具本身之所是,而且由于器具本身处于与此在和世界打交道的状态中,因此,除了言说其所是外,它们还能作为“能指”指向此在和世界。故此,单数和复数意义上的器具实际上能够构成“话语”和“对话”,言说比器具本身更丰富的意义。正如在《死魂灵》中,满仓库的“呢绒、麻布、生熟羊皮、干鱼以及各种蔬菜和果子”,作为“物”却能够言说出泼留希金匪夷所思的“吝啬”形象。如此这般,日常物品就在符号维度上建立起了自身的叙事功能。

二、现成品“艺术性”的解蔽

通过前面的论述,我们发现寻常物并非单纯的物,它们还具有各个维度潜在的意义,如宗教“魔力”、政治“象征”、存在“真理”和“叙事”功能。这样一来,对日常物品做一种康德所谓的“对对象的美的眺望”就有了坚实的基础。但是,随着日常物品被日益遮蔽于其器具属性中,解蔽如何可能?换言之,人们如何才能以一种审美眺望的眼光观看到日常物品?

(一)传统艺术的遭遇

如何解蔽现成品潜在的艺术性还是要回到对传统艺术的探讨中。本雅明认为 “对于艺术品的感受评价有两项特别突出的重点:一是有关作品的崇拜仪式价值,另一项是有关其展览价值。”(20)本雅明:《迎向灵光消逝的年代:本雅明论艺术》,许绮玲、林志明译,广西师范大学出版社,2004年,第66页。前者与巫术仪式和宗教信仰相关,艺术作品“在传统联系中的存在最初体现于膜拜之中”,艺术作品最宝贵的“散发光韵的存在方式从未完全与它的礼仪功能分开”(21)本雅明:《摄影小史 机械复制时代的艺术作品》,王才勇译,江苏人民出版社,2006年,第58页。。但随着机械复制时代的到来,艺术品的这项价值被一定程度地抑制,取而代之的则是艺术品的展演价值,即“艺术品通过对其展示价值的绝对推重而成为了一种具有全新功能的创造物”(22)本雅明:《迎向灵光消逝的年代:本雅明论艺术》,许绮玲、林志明译,广西师范大学出版社,2004年,第64页。。

在本雅明那里,当艺术品从祭典仪式中解放出来后,私人府邸、博物馆、博览会等展演场所为艺术品提供了栖息之地,这些场所事实上发展成为专门接纳艺术品的“特殊的空间形态”。但值得注意的是,这些场所实际上是一种权力化了的空间,艺术因此与权力连接在了一起。首先,传统艺术的这个空间是一个神圣的、疏离的场所,其“建筑的艺术”与“权力、神性和力量的表述相关”,它们并不面向日常生活。其次,这些“公认的艺术展示机构,有拥有一件艺术品进入与否的话语权”。换言之,它们拥有展出什么、不展出什么、如何展出的决定权。一件作品最终是否能得到“艺术的命名”与其是否能进入这些机构展出密切相关。再次,艺术品本身也被隔离开来,“画框、底座等绘画框架……规导着艺术品”(23)张丛丛:《后现代艺术的展示空间与权力博弈》,山东师范大学出版社,2013年,第12-13页,第10页,第17页。,它们把作品与生活世界隔离开来,创建了一个艺术的世界、封闭的世界。最后,展演空间建构了一套观览准则,它们训导观众如何观看、何时何地观看、如何理解艺术作品,实现了博物馆对观众的“身体控制”,并进而“将观众作为一种表征呈现于博物馆空间秩序中”(24)潘宝:《空间秩序与身体控制:博物馆人类学视域中的观众》,《中国博物馆》2004年第4期。。如此这般,艺术展示空间成为一个权力化了的空间形态,它“将权力以艺术化的姿态展示着”(25)张霖源:《展示的秩序:现代博物馆空间的拜物幻象》,《云南社会科学》2015年第3期。,这也是传统艺术从其崇拜价值那里继承而来的等级制度的再现。

在本雅明看来,传统艺术的崇拜价值为其展演价值所代替,构成了一种新的艺术实践。尽管这一提法尚有一定争议(26)达尼埃尔·阿拉斯:《旁观的天使——〈西斯廷圣母〉和瓦尔特·本雅明》,殷俊洁译,《艺术设计研究》2010年第4期。,但有一点是明确的,即艺术作品的展演价值实际上被置入了一套权力体系中,“展演”本身也仍然具有浓厚的“崇拜”特征。

(二)“被看见”的现成品

从起源上看,艺术品与日常物品有着共同的文化渊源,但日常物品所具有的“崇拜价值”实际上早就已经泯灭了。那么,当日常物品再度被视作艺术品时,它还剩什么呢?除却其实用功能,大概也就只有本雅明所谓的展演价值了。那么,现成品的展览价值可能吗?它又是如何运作的?

我们认为这是可能的,而且“展览”似乎也是现成品艺术唯一的存在方式。尽管诸多先锋艺术流派大力批判传统艺术的权力化倾向,但不可否认的是,即便是作为反叛较彻底的现成品艺术也不可能真正摆脱空间权力的影响。正如乔治·迪基所言,艺术品之所以成为艺术品必须具备两个条件:“其一,艺术品必须是人工制品;其二,要有授予其艺术品身份的机制。”(27)张丛丛:《后现代艺术的展示空间与权力博弈》,山东师范大学出版社,2013年,第12-13页,第10页,第17页。后现代艺术对传统艺术身份授予机制进行猛烈批判的结果并非取消了这些机构或角色,而是使自己堂而皇之地走进了博物馆和展览会。如果说杜尚的《泉》尚有“蹭会”之嫌,那么,现代的各类先锋艺术展则已经“登堂入室”“反客为主”了。正如研究者所说: “现代艺术被官方的力量规范化了,最终导致仍需要依靠美术馆、画廊或者博物馆等传统的权威场所赋予其艺术的文化身份,得到命名。”(28)张丛丛:《后现代艺术的展示空间与权力博弈》,山东师范大学出版社,2013年,第12-13页,第10页,第17页。

但这种“官方化”实际上有其必然性和现实性。一方面,与周围环境相隔离是事物得以被“看见”的基本前提。前面所举的例子讲道,“你的头脑必须把篮子和宇宙间其他一切可见的非篮子的东西区分开来”,这样一个形象才会“或者通过空间,或者通过时间呈现在我们眼前”(29)乔伊斯:《一个青年艺术家的画像》,黄雨石译,人民文学出版社,2010年,第234页。,被我们“清楚地感知”或者“看见”。换言之,日常物品通常被淹没在环境之中,我们对此习以为常,“从不留心,从不思量”,“照面”的缺乏将使我们对它视而不见。故此对物做一种“可见化”的处理就成为认识的必要前提。而通常最有效的办法是将其置入“艺术展览”与日常生活区隔开来。这一场所提供了一个“人”与“物”照面的机会,杂物被隔离开来,物品得以呈现其自身——至此可谓完成了“解蔽”的第一步——“被看见”。当然,这时的“照面”不再是“上手状态的领会”,而是“理论上的观察”。但现在的问题在于,“被呈献出来的呈报者虽然显现自身,但作为它所呈报的东西的辐射又恰恰在自己身上始终把它所呈报的东西掩藏了起来”,(30)海德格尔:《存在与时间》 (修订译本),陈嘉映、王庆节译,生活·读书·新知三联书店,2014年,第36页。因此,物虽然被“看见”了,但还未被“领会”。另一方面,“官方化”已经成为现实,即便是未走进博物馆或展览会的现成品艺术,同样也经历了空间权力的规训。商店、仓库、街道、橱窗中的现成品被画框、底座、玻璃罩、解说员圈禁下来,它们不再被作为在手的工具,离开了杂多的环境,成了疏离的、被凝视的对象。这类空间同样是一个权力化的场所。它们从整体空间中被切割出来,又被搁置于其中的现成品所建构,成为整体环境中“特殊”的存在。与此同时,现成品又因为这个空间,“以一种类似的形象直观的方式让自身客观化,与观者保持了一定的距离”(31)张霖源:《展示的秩序:现代博物馆空间的拜物幻象》,《云南社会科学》2015年第3期。。如此这般,现成品与展示空间相互建构,构成对传统的建制化的展览方式的仿拟。

总而言之,现成品艺术虽然批评传统艺术将艺术权力化了,但它也并未放弃传统艺术的“权力空间”,只不过是取而代之。而且即便是在街头展览中,我们也能发现权力空间的影子。但“空间权力”在此并不是消极的,因为正是它促使现成品“被看见”,完成了现成品“艺术性”解蔽的第一步。

(三)“意义化”的现成品

空间作为不可见者,是某物作为可见者或现象呈现出来的前提条件。但展览空间于日常物品的意义不止于此,更关键的是它为日常物品的器具属性创建了一个海德格尔所谓的“世界”。

在福柯看来,“空间是任何公共生活形式的基础,是任何权力运作的基础。”(32)米歇尔·福柯,保罗·雷比诺:《空间、知识、权力——福柯访谈录》,载包亚明主编:《后现代性与地理学的政治》,上海教育出版社,2001年,第13-14页。空间将知识和权力结合在了一起,它们决定看与被看的位置,并对身体进行控制和规训。但这些原本只作为权力运作的场域,如办公室、监狱等,实际上已经逐渐演变成为权力的表征,它们赋予进入其中的人以某种身份。与此类似,博物馆也并非单纯的展览空间或融纳权力的空间,而是作为权力本身或权力的表征为艺术命名。它们以自身的权威做担保,给进入其中的作品“加持”。因此,现成品一旦进入展览空间,便会被空间预设具有某种意义性和权威性。而博物馆不容置疑的权威则将想象力召唤出来领会这些物品,于是,这些物品便充满了想象力和意义的光辉,尽管其意义本身并不明确。

这种“意义化”正是某种类似海德格尔所谓的“世界”。在海德格尔看来,一件作品被安放在博物馆或展览厅,也就是所谓“建立”。这种“建立”并非“纯然的设置”,而是“神圣作为神圣开启出来,神被召唤入其现身在场的敞开之中……我们所谓的世界在神之光辉的反照中发出光芒,亦即光亮起来”,“作品在自身中突现着,开启出一个世界”(33)海德格尔:《林中路》,孙周兴译,译文出版社,2004年,第28页。。换言之,作品的存在被敞开了,作品被意义化、神圣化。但作品的器具属性却又不断把“自身置回到大地中”,“回到石头的硕大和沉重、木头的坚硬和韧性、金属的刚硬和光泽、颜色的明暗和词语的命名力量之中”,“显示为它们所是的东西”。于是,在作品中,“世界”和“大地”争执起来,“世界力图超升于大地……大地总是倾向把世界摄入它自身并扣留在它自身中”(34)海德格尔:《林中路》,孙周兴译,译文出版社,2004年,第32-33页,第61页。。现成品艺术总是试图显现为器具本身,而博物馆赋予的意义光辉则意图使现成品“光亮”起来,充满意义性。二者争执的结果便是世界透过大地显现,日常物品的存在真理得到解蔽和澄明。

观众见证或者说参与了这场争执,他们将想象力投入对现成品的凝视中,领悟世界与大地的冲突,沐浴在现成品的呼唤中,最终领会了日常物品存在的真理。如此这般,现成品艺术提供给人一次直面物、直面生活本身并与之交流的契机。人、现成品、生活在这一过程中达成了彼此的解蔽。

总而言之,现成品艺术实际上并未消解传统艺术机构定下的权力规则,反而借助它们实现了对自身的建构。一方面,艺术展览为现成品提供了一个“被看见”的契机;另一方面,又以其权力为现成品建构了“意义性”,使得展览中的现成品得以在“世界”和“大地”的冲突中将自身存在的真理展露出来。因此,可以这样说,现成品唯有在展览中才得以成为“艺术”。当然,现成品艺术并非总是这么被动,其最重要的意义在于给观览者提供一个直面物和生活的契机,这场去物之蔽的交流“以激发生命的情感为鹄的,积极而充分地调动想象、直觉等身体的各种感知功能,通过凝神观照或亲历参与情感活动而创造出审美概念或美的意象,进而获得生命的意义”(35)肖伟胜:《视觉文化与图像意识研究》,北京大学出版社,2011年,第205页。。

三、现成品艺术的创作

现成品艺术看什么、如何看的问题至此已经解决了。如上所述,现成品在与此在和世界打交道的过程中摄入了涌动的存在,但很快又被其器具属性遮蔽;而当进入展览机构后,它们的存在经由空间权力和想象力的参与得到了解蔽。那么,艺术家能做什么?他们能做的仅仅是把一件日常物品搬到展览馆吗?还是能进行自主创作?

(一)命名与现成品艺术

日常物品的器具属性将其存在的真理大肆遮蔽和吞没,但后者在博物馆中得到了某种程度的澄明和显现。不过,此时的澄明尚依赖于观众的自行领悟。在我们看来,艺术家的职责恰恰在于将这种澄明更加普遍地展现出来,而最常见的两种展现手段便是“命名”和“加工”。

在基督教文化中,上帝通过命名创造了万物,因而,语言和存在先天地就具有内在指向性。在海德格尔看来, “语言由于首度命名存在者,这种命名才把存在者带向语词而显现出来。这一命名指派存在者,使之源于其存在而达于其存在。”(36)海德格尔:《林中路》,孙周兴译,译文出版社,2004年,第32-33页,第61页。换言之,命名源于事物存在的本质并能通达和显现事物存在的本质。对文学艺术而言,为一首诗、一幅画、一座雕塑命名,实际上指向的即是这首诗、这幅画、这座雕塑的终极所指,或者充当该件作品的海德格尔式的“世界”。换句话说,命名要么直接表明作品的意图或意义本身,要么就召唤起“世界”与“大地”的对抗,并在其争执的缝隙中窥见更加真实而隐秘的意义。

展览中的现成品尽管被博物馆赋予了某种“意义性”,但具体意义并不明确。因此,它们无非面对两种状态:要么被吃惊的眼光视为纯粹器具的游戏,要么在“世界”与“大地”的争执中等待偶然的被领会。在米歇尔等人看来, “画家以标题、叙事线索或主题形式提供的文字越少,观众需要用语言来填补的空白越大。”(37)W. J. T. 米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社,2006年,第203页。因此,如果对作品予以命名,那么,作品的“意义”或“世界”便有了相对明确的指向,需要观众填补的“空白”也就越少,因而,也就更能够被大众普遍领会。实际上,许多现成品正是依靠“命名艺术”获得了“艺术身份”。归纳起来,大致有如下两种命名方式:

其一,如事物之所是命名。日常物品在成为现成品艺术之前实际上已经获得相应的名称,如盆、刀、桌子等。而当它们进入展览馆之后,该空间将赋予强烈的“意义性”,即以其权力试图言说该物品意义充沛,并非纯粹的器具。此时,物品处于敞开状态,它召唤观众以想象力去填补、领会或表象其意义。从理论上来说,此时以“事物之所是”命名实际上就会造成一种“冲突”,即“桌子”本身试图表明其并非“桌子”,而是具有某种更加深刻的所指,但命名却表示“这就是桌子”,而非其他某物。这种冲突使得“世界”和“大地”既融合又分裂,事物本身既真实又虚幻。人徒劳地在其中徘徊,最后发现没有什么其他可领会,“桌子”就是一张桌子。但此时的“桌子”已然不同了,它不再是日常生活中“不为人所见”的器具,而是人面前一个实实在在的、被以领会的眼光加以打量的对象。

其二,如事物之所不是命名。该命名方式将作品的名称议定为迥异于其所是的语词,那么,这个语词表面上即成为该作品的“所指”。但它并非作品的终极意义,而是仅相当于海德格尔所谓的“世界”。其真实意义实际上仅存在于“世界”与“大地”的冲突中。例如,杜尚将“小便池”命名为“泉”,于是,器具本身就与其称谓产生了冲突,这种冲突召唤观众参与进去并窥伺某种若隐若现的“真理”,“‘泉’和‘小便池’是可以划等号的。然而……又不仅仅是‘小便池’,还包含着对以往艺术的否定”(38)于光勇:《论现成品艺术的现实主义意义》,鲁迅美术学院,2014年,第8页。。当然,这并非唯一的阐释,“泉”和“小便池”的强制结合还将导致我们对语言本身以及器物的形式、功能等进行打量和思考——它们共同构成了解读该作品的某些面向。这也是现成品艺术与传统艺术的重要区别,即传统艺术的名称与形式具有内在关联,意义相对明确,但现成品艺术的名称与形式却相去甚远,意义也处在摇摆中。

“人通过对其他事物的命名来传达其精神存在”(39)本雅明:《写作与救赎:本雅明文选》,李茂增译,东方出版中心,2009年,第5页。,但现成品艺术的命名实际上仅是创作者自行添加的“世界”,真实意义只能在“世界”与“大地”的冲突中加以领会,而且这个“世界”也并非作品的终极“世界”,只是后者的一个面相。如此这般,现成品艺术的意义永远是敞开的、“构建”的、未完成的。唯一能确定的是,现成品艺术是与“物”在直接打交道,意图重塑丰富的“物”的意义。正如弗兰克·斯特拉所言, “你看见什么就是什么,(现成品艺术)作品强调材料本身的‘物性’表达。”

(二)加工与现成品艺术

现代现成品艺术创作实际上已经超越了杜尚时代的做法,他们不再简单地把日常物品搬运到展览台,而是充分运用各种加工手段,将日常物品进行组合、改装,以更加复杂的艺术形式创作出某种更具艺术家主观意图的作品。但究其本质而言,这种加工无非是让“物”与“物”进行对话,最终显示出所有物品的意义视域的重叠部分,进而指向作品的终极意图。

根据现成品艺术的形式,我们大致可以归纳出三类六种形态,即单一的与多个的、正常的与怪异的、协同的与冲突的。“单一的”指作品由一件物品构成,如杜尚的《泉》(1917);“多个的”指作品由多个物品组合而成,如艾未未的由三十五张清朝凳子组装而成的《葡萄》(2012);“正常的”指作品外形相对正常,如戴耘的由红砖、水泥、钢筋和角铁加工而成的《埃及艳后》(2012);“怪异的”指作品外形较为怪异,如王璜生的由铁丝网、白色纱布缠绕而成的《缠》(2015);“协同的”指作品各部分形式协调,也指作品形式与名称协调,如由三十多个挤完牙膏的空牙膏管组成的《物尽其用》(2013);“冲突的”指作品各部分对比突出,尤指作品形式与名称冲突,如中央美院毕业展作品《灵魂去哪了——不测——你说的对》(2018)。

如此这般,人与物、物与物、物与名称、形式与材料之间就实现了多种对话并传递出极为丰富的意义。雕塑作品《埃及艳后》的外形极为美观,创作者细致地刻画出艳后的脖颈、面部与头发,但整座塑像实际上是由废弃的建筑材料构成。于是, “废弃材料”与“美的形式”就产生对话乃至对抗,召唤人去思索美的本质、环境保护等命题。《葡萄》则将历史(清朝)与当下、器具(凳子)与艺术、物品与名称(葡萄)等勾连在一起,进行深刻的文化批评。现成品艺术正是通过这一系列对话,完成了艺术的创作。

“物之语言不是完美的,它们是喑哑无声的……它们只是通过程度不等的物质共性相互传达;如同任何一种语言传达一样,这种物质共同性是直接的、无限的。”(40)本雅明:《写作与救赎:本雅明文选》,李茂增译,东方出版中心,2009年,第9页。换言之,现成品艺术的各部分之间通过彼此的静默的呼唤形成共鸣或争斗,最终通过一组全新的“大地”和“世界”的对抗澄明了隐晦的、无限的、敞开的物之“存在”,这也是现成品艺术的艺术性之所在。

总而言之,现成品艺术消除了传统艺术对日常物品与材料的处理方式和评价体系,将观念融入艺术,并在非常大的程度上牺牲了对“纯粹美”的追求,由此与传统艺术分道扬镳。此时,艺术直接与“物”打交道,并通过观览机制、命名加工等激活和延展“物”自身的意义,实现了物与物、物与人、物与世界的全面对话,最终构建起有别于传统艺术的观念型艺术。不过,应当指出的是,尽管现成品艺术实现了生产和消费的大众化,但在过重的器具属性和过度依赖观众自行领会的双重限制下,现成品艺术的欣赏反而是小众化的,即不易为普通大众所领会,同时由于缺乏纯粹美或收藏等多元价值,现成品艺术及其欣赏注定也只能是当下的、即时的。