论超越社会学二元对立的理论进路

——解读尼克·克罗斯利的关系社会学

万玉琛

长久以来,传统社会学理论的发展囿于三大相互对立的桎梏——个体与整体、微观与宏观、能动与结构。概括地说,前对立面以行动主义为代表,强调社会世界中真正存在的只有行动者,社会不过是个体行动者的聚合,因而社会学研究应该从微观层面阐释个体行动对社会世界的影响;后对立面以功能主义为代表,将社会视为大于个体集合的整体,该整体拥有独立于个体行动者的规律和逻辑,主张社会学研究应该从宏观层面探求各组成部分之间的拟合程度,据此解释社会行动的动机、意义和后果。

当代社会学家在对传统社会学思想批判性反思的基础上,提出迈向社会学理论的综合之路。这种综合思潮孕育了布迪厄的社会实践理论、吉登斯的结构化理论、柯林斯的互动仪式链理论、亚历山大的行动-环境理论,等等。然而,20~21世纪之交,诸多学者开始批评当代社会学理论难以清楚地解释对传统社会学二元对立的调和过程,指斥综合之路是一种妥协的“中心糅合主义”(1)Archer, M. S., Realist Social Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.和伪装的“共同决定论”(2)Dépelteau, F., “Relational Thinking: A Critique of Co-Deterministic Theories of Structure and Agency,” Sociological Theory, Vol. 26, No. 1, 2008.。有鉴于此,英国社会学家尼克·克罗斯利(Nick Crossley)独辟蹊径,通过论述互动、关系和网络的互构逻辑,阐明行动者和社会世界的演化过程,试图以此弥补当代社会学的不足和超越传统社会学的二元对立,构建以关系作为研究对象的社会学知识体系。本文旨在详细梳理和评述这一理论进路的探索与贡献,以期为中国社会学的发展注入新的活力。

一、超越个体与整体:关系社会学的理论范式

(一)整体主义与个体主义之争

自孔德以降,整体主义一直是社会学研究的一个重要视角。纵观社会学的理论范式,整体主义视角主要可以分为功能解释和结构解释。功能解释认为,社会是某种大于个体集合的整体,该整体之所以大于部分之和,是因为它拥有不同于其组成部分的系统性功能。根据帕森斯的理论,社会世界的制度化过程就是社会系统的功能性体现。(3)Parsons, T., The Social System, Abingdon: Routledge, 1991.结构解释认为,社会世界是结构性的,社会结构较之于行动者自身的主观动机更能影响行动的生发与展开。布劳曾解释说,人们在社会空间中的结构性地位对其社会生活有至关重要的影响。(4)根据布劳的理论,结构性地位由水平的类别参数(如性别、民族、宗教等)和垂直的等级参数(如财产、权力、声望等)共同决定。参见彼特·布劳:《不平等与异质性》,王春光等译,中国社会科学出版社,1991年。在此基础上,对社会发展趋势和方向的解释也就不能被还原到个体行动层面,因为个体行动和意向受制于社会的结构性。概言之,在整体主义视角下,社会是一种具有系统性功能的结构整体,其根据一定的规律分化或整合,且对这种演化规律的探索只能从整体层面出发。用涂尔干的话来说,社会是独立存在的客体,只能用一个社会事实去解释另外一个社会事实。(5)爱弥儿·迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,狄玉明译,商务印书馆,2009年。

如此一来,整体主义可以被称为社会决定论。因为不论是功能释意,还是结构制约,其阐释逻辑总是将社会运行归因于一个系统的整体性要求,抑或多个部分的结构性整合。在这些解释中,整体主义拒斥了其诸多部分的自主性,尤其轻视了个体的认知和行为能力,从而限制和漠视了行动者的能动作用。换言之,整体主义者虽然并不否认行动者的存在,但他们在理解和解释社会运行时对其作用漠然置之。

因此,无论是在本体论还是在方法论上,个体主义都完全反对整体主义。第一,个体主义者否认“社会”的实在,认为社会不过是个体行动者的聚合。对个体主义者而言,人类有机体是可感知的、真实存在的实体,而“关系”“文化”“社会”却不是。第二,依据功能来解释社会的组成部分是因果倒置。一个行动或制度的功能是其结果,因此当研究者诉诸功能来解释一个行动或制度时,就是将其结果当成了原因。第三,在个体主义者看来,部分可以解释整体,但前提条件是只有通过理解构成整体的个体之特质和行动才可以解释。就此而言,个体才应是社会学研究的基本分析单位。

综而观之,尽管整体主义和个体主义代表了两种互不相容的理论进路,但二者却有着相同的思想基础——实体主义(substantialism),对社会世界的理解和解释诉诸社会或个体这样的抽象概念。整体主义者将“社会”视为一个给定的、预先构成的实体,认为该实体的功能或结构是其内在的、决定性的本质,亦即社会本体预设;个体主义者则将社会还原为组成它的“个体”,并将其从社会关系和结构中抽取出来,认为这些个体的原子特质及其相互作用足以解释社会的变迁,亦即个体本体预设。

(二)关系主义的批判与主张

关系社会学明确挑战这种实体主义思维,关注的是持续形塑社会和个体的关系动力学。关系社会学对整体/个体主义的批评可以概括为以下两点:

其一,社会不是一个拥有不变性质的固定“实体”,而是一种持续形构的动态网络。米德指出,社会是涌现于互动的一个不可还原的整体。(6)乔治·H. 米德:《心灵、自我与社会》,赵月瑟译,上海译文出版社,2008年,第272-273页。简单地说,A和B进行互动,彼此都会做出某种回应影响对方。这样,A和B的互动过程作为一个不可还原的动态整体就会对各自未来的行动造成影响。也就是说,社会整体不是存在于个体之上或之下的实体,而是由存在于个体之间的互动关系形构的动态网络。与之相关的是,社会关系作为互动的涌现特质,意味着行动者之间有一段互动史,过去的互动经验影响着他们当前及未来的互动展开。必须注意的是,一方面,不能将行动者从社会关系中抽取出来,“因为行动者是在互动中形塑的”(7)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.21, p.15, p.1, p.14-21.;另一方面,也不能像整体主义者那样把行动者排除在外,因为正是行动者的互动产生和改变了社会的形态。

其二,个体也不是一个浑然天成的实体,相反,作为行动者的个体是在互动关系中并通过互动关系才得以形成并持续形塑的。“行动者总是已经存在于与他人的关系之中,行动者是谁以及干什么都受到这些关系的塑造。他们的确在行动,不过总是并且只是作为这些关系位置的行动者而行动。”(8)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.21, p.15, p.1, p.14-21.也就是说,抽象的、原子化的个体是虚构的存在,因为个体总是处于关系网络之中,也只有在社会互动和群体生活中个体的文化意义才能得到维持。比如,个体的身份和认同就是在互动中持续形塑的。就师生关系而言,教师和学生不是孤立个体的本质属性,这些身份体现的是一种关系认同,身份的有效性取决于行动者之间的互动关系。

在关系社会学看来,“个体”是关系中的行动者,“整体”是行动者之间相互联系的网络。行动者的互动形成了关系,关系嵌入并形构着网络,反过来促成或限制行动。因此,在关系主义者看来,社会学研究最基本的分析单位应该是行动者之间的社会关系及互动之网,亦即互动的结构、源于互动的关系以及此类互动和关系的网络。(9)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.21, p.15, p.1, p.14-21.也就是说,关系社会学试图通过关注互动、关系和网络,超越个体主义和整体主义,竭力理解和分析相互作用的社会世界,将它视为在行动者之间生发的一个过程。(10)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.21, p.15, p.1, p.14-21.

二、整合微观与宏观:社会行动者何以可能

行动者是社会学的一个基本概念,但鲜有社会学家对行动者展开探讨。图海纳曾在其社会学名著《行动者的归来》中提到,“行动者是由他们深植其中的社会关系所界定”(11)阿兰·图海纳:《行动者的归来》,舒诗伟等译,商务印书馆,2008年,第103页。,但他却未对这一论断作出任何解释。在关系社会学看来,行动者产生于互动,并总是嵌入在关系网络之中受其影响,反过来,行动者的互动又会促成和形塑关系网络。行动者又可以具体分为人类行动者和法人行动者。

(一)人类行动者

笛卡尔曾言,人类的身体与心灵作为彼此对立的实体而存在。(12)Descartes, R., Discourse on Method and The Meditations, Harmondsworth: Penguin, 1969.关系社会学则认为,人类的身心统一且皆由互动所界定,人类是互动中的社会行动者。

首先,人类的身体不是一种潜在的“实体”,而是一个可以感知并依赖物质环境的生命系统。自出生,人就与自然进行着持续互动:吸收氧气、食物和水,排除废物。身体从环境中吸收能量和资源,不断实现着自身的再生产。(13)Smith, J. M.,Problems of Biology, Oxford: Oxford University Press, 1986.在生长过程中,身体利用听觉、视觉和触觉探索和了解外部世界,并经由这些感知模式把握客体和组织互动。另外,身体不只是一种自然存在,还受到社会环境的规训与形塑。如今,纤瘦健美的身体已经成为一种美感符号,对身体欲望和视觉快感的消费业已成为后现代文化环境的重要特征。在这种意义上,人类的身体还是一种被社会建构的社会身体。(14)Crossley, N.,The Social Body: Habit, Identity and Desire,London: Sage, 2001.简言之,身体是人类与自然、社会环境持续互动的产物。

其次,人类的心灵亦不是所谓不同于身体的无形“实体”,而是人类有机体在社会互动中所形成的一种涌现特质。在笛卡尔看来,心灵是私人性的,只有“自我”通过反思和内省才能直接了解和体验自身的心灵。米德则认为,笛卡尔的心灵哲学观否认了心灵发生和发展的社会基础,“如果不是在社会环境内,心灵就无法得到表现,并且根本就不可能存在”(15)乔治·H. 米德:《心灵、自我与社会》,赵月瑟译,上海译文出版社,2008年,第200页,第119-120页,第172页。。也就是说,心灵本质上是一种社会的现象,“心灵是在社会过程中、在社会互动这个经验母体中产生出来的”(16)乔治·H. 米德:《心灵、自我与社会》,赵月瑟译,上海译文出版社,2008年,第200页,第119-120页,第172页。。米德通过论述儿童的社会化过程说明了这一观点。在孩提时代,儿童在玩耍时经常扮演一些他所依赖的人,学着父亲的样子教训自己手中的洋娃娃,而后又瞬间转换成母亲对它进行安慰。米德认为,儿童对特定角色的模仿,使其获得了对他人视角的感知,并据此可以理解自身视角的特殊性。除了特定他人,儿童还通过与同辈之间的游戏,学会遵守规则,内化他人视角,与他人展开合作竞争,以此获得“泛化他人”的能力。米德指出,当儿童能够采取他人的态度,利用这一态度控制自己的行动,并向他人和自己指出各种意义时,便有了所谓的心灵。(17)乔治·H. 米德:《心灵、自我与社会》,赵月瑟译,上海译文出版社,2008年,第200页,第119-120页,第172页。概括而言,心灵以社会互动为前提并且是社会互动的产物,心灵的演化本质上完全是由社会化过程塑造的一种社会性演化。

关系社会学认为,人类的身心不是彼此分离的“实体”,而是统一于与其环境互动的关系性存在。人类不是一出生就是“天然”行动者,而是在与自然社会环境的互动过程中“成长”为行动者的。作为一个生命系统,人类有机体是两性互动的产物;有机体的维持与进化依赖物质环境的给养。更为重要的是,人类必须经由社会互动才能从生物人转变为社会人。只有与他人进行互动,人类才能掌握语言,学会思考,获得自我意识,形成各类认同,习得各种身体技术等其他形式的社会能力,(18)马塞尔·莫斯:《论技术、技艺与文明》,蒙养山人译,世界图书出版公司,2010年,第78-99页;Crossley, N., “The Circuit Trainer’s Habitus: Reflexive Body Techniques and the Sociality of the Workout,” Body and Society, Vol. 10, No. 1, 2004; Crossley, N.,“Mapping Reflexive Body Techniques,” Body and Society, Vol. 11, No. 1, 2005.以此适应复杂的社会生活。统言之,人类行动者是在互动之中并通过互动才得以形成、维持和转变的。就像埃利亚斯所言,人类在持续地“运动”,他不只是在经历一个过程,他本身就是一个过程。(19)Elias, N.,What Is Sociology?, New York: Columbia University Press,1978, p.27.

(二)法人行动者

在社会世界中,人类行动者之间的互动和关系产生了诸如民族国家、跨国公司、社会组织等法人行动者。所谓法人行动者,是将由人类行动者构成的集体视为社会行动者本身。(20)Coleman, J., The Foundations of Social Theory,Cambridge: Harvard University Press, 1990.之所以可以将法人行动者看作行动者本身,是因为它们能够做出决策,且这些决策不能还原到其成员。(21)Hindess, B., Choice, Rationality and Social Theory, London: Unwin Hyman, 1988.比如,我们可以将一所大学视为一个行动者,但不能将它还原为其中的教职工,更不能还原到它所代表的数万名学生。与之相对应的是,大学的校务委员会可以代表教职工和学生进行决策,这些决策可能会造成某种或好或坏的影响,但最终的决策结果不可能是所有人想法的简单总和。而法人行动者之所以拥有决策权,是因为它获得了多数行动者的认可与授权。这表明,法人行动者的地位和权力是在关系意义上建构的,同样也是不可还原的。相较于人类行动者,法人行动者在更高的层次上进行互动,形成关系和网络。这些关系和网络构成了社会世界的宏观层面。例如,大学可以和政府或企业签署合作协议;一些国家之间形成竞争或联盟关系。

总的来说,人类行动者通过互动和关系建构了法人行动者,这些法人行动者的互动和关系形成了更广阔的网络。在这里,法人行动者本身就是一种微观网络,它总是嵌套在宏观网络之中。举例而言,一名学生作为学生会干部可以直接参与到院学生会的决策中去,这表明该学生是院学生会网络中的节点。院学生会作为一个法人行动者,又是校学生会网络中的一个节点。而校学生会作为一个法人行动者,又是省级学生联合会的一个节点。这说明“每个法人行动者要么可以分解为由构成其内部结构的‘低阶’节点组成的网络,要么本身被看作更大网络中的一个节点。诸多法人行动者及其相互嵌套桥接了微观和宏观世界。”(22)Crossley, N., Towards Relational Sociology,London: Routledge, 2011, p.184, p.181.事实上,微观和宏观本质上没有差异,只是规模的差别,它们都是行动者之间互动、相互依赖、相互构成和相互影响的网络。(23)Crossley, N., Towards Relational Sociology,London: Routledge, 2011, p.184, p.181.这些网络一旦产生,就不能被还原到它的构件,也就不能从构件层面进行理解。

由此可见,从关系社会学视角看,行动者不是一个抽象的概念,无论是人类行动者还是法人行动者,都是在互动之中并通过互动才得以形成并持续重塑的。社会行动者是互动、关系和网络的一种涌现属性,总是已经存在于与他人的关系之中,任何社会行动都要受到这些关系的影响和形塑。因此,社会行动者实质上就是关系行动者(actors-in-relation)。关系之所以重要,是因为它在社会世界中能起到促进或限制行动的作用。

三、统一能动与结构:社会世界的构成与运作逻辑

在社会学视域下,结构和能动是理解社会世界的关键之维。宏观视角的整体主义注重考察社会结构对行动的影响;微观视角的个体主义倾向于强调行动者能动性对社会结构的影响。这种结构与能动的二元对立在当代社会学家吉登斯的结构化理论中得到调和。他指出,社会结构制约且组织着人们的社会行动,社会行动反过来再生产且调整着社会结构。(24)Giddens, A.,The Constitution of Society, Cambridge: Polity, 1984.

从关系视角看,吉登斯出现了两点错误。其一,吉登斯认为,结构影响行动的前提是行动者必须内化构成结构的规则和资源,使其成为头脑中的“记忆痕迹”,并在社会实践中遵守或使用它们。然而,社会结构是“社会性的”,包含着多元社会行动者及其之间的一系列关系。也就是说,社会结构不是虚拟地存在于行动者内部,而是实在地存在于行动者之间。因此,从关系角度对结构化理论的关键批判在于,吉登斯将结构置于内化规则和资源的个体之内,使之成为一种个体化的“结构”概念,从而漠视了社会关系的作用。其二,吉登斯对社会行动的片面理解,忽略了互动之于社会结构的重要性。一方面,社会结构不是个体在遵循既存规则时所带来的集合效应,而是多个行动者互动、协商和影响而生成的结果;另一方面,社会行动总是社会互动,是行动者的社会互动实现了对结构的调节与再生产。简言之,吉登斯的“结构”概念忽视了社会互动和社会关系的重要性,即社会结构不是栖居于行动者之内,而是存在于行动者之间。

(一)社会世界的构成

关系社会学试图重新阐释社会世界的产生及其作用,将结构与能动之间的对立统一起来。克罗斯利认为,社会世界就是由约定、资源和网络构成的社会结构,其产生并作用于社会互动。具体而言:第一,约定是“以前的协议,现在的惯例”,(25)Becker, H., Art Worlds, Berkeley: University of California Press, 1982, p.29.它涌现于多个行动者的互动与协商,其有效性也仅限于这些行动者构成的群体网络。约定并不决定社会互动,只是使互动变得容易,有章可循。这并不是说约定是固定不变的,相反,它会根据行动者的互动情况及其适应程度不断进行调整。第二,网络是行动者之间频繁互动的关系构形,这种关系构形体现了行动者之间的互依性。在某种程度上,网络有利于约定的产生和扩散,但其本身也受约定的束缚。第三,资源是影响行动的重要因素,社会互动依赖资源的流动与交换,而资源的交换价值又受制于互动和网络。比如,货币作为一种资源,如果缺乏行动者之间互动共识(约定)的支撑,它就是刻印数字的纸张抑或金属而已。不仅如此,货币的交换价值还受网络所限定,一种货币可能在某些区域被视为金钱,但在其他区域可能就不会被承认。要而言之,约定、资源和网络是产生于社会互动的相互独立的元素,三者相互依赖地共同组成了社会世界的结构,即“世界凭借其网络式的特点,以及约定和资源在其内部所起的作用而展示出一种结构”(26)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.143, p.173, p.173.。

如上所述,这些产生于社会互动的约定、资源和网络,既独立又联合地赋予社会世界以结构,进而转化为影响社会互动的环境。一方面,这意味着社会互动和关系是有模式的而非随机的,每一种互动都有一种模式使之可识别且区分出来。显而易见,朋友之间的互动方式就不同于同事、医患、爱人之间的互动方式。另一方面,这些关系模式尽管源自社会互动,却对互动有影响,会为进一步的互动既提供机会又带来约束。并且,这些机会和约束随着行动者在社会世界中的位置而变化。

在克罗斯利看来,社会行动总是社会互动,互动本身既涉及能动也涉及结构,而不可能完全仰赖其中某一方面。社会互动必然蕴含着行动者各自的欲望、偏好和理解力等能动性,也必然是在由约定、资源和网络共同构成的社会世界中进行。在关系社会学视角下,能动和结构不可分割地互根统一于社会互动之中。

(二)社会世界的运作逻辑

从关系社会学的角度看,社会世界是一个互动和关系的动态网络。社会世界的性质、形态及边界,由其内部参与者的互动内容和表现形式所决定。比如,围绕音乐、体育、职业、地点、冲突、项目以及任何能够成为集体利益和行动关注点的事物所进行的互动,都可以形成某种社会网络。社会世界就是一种网络,其成员有着相似的利益、兴趣和联系,并呈现出对某些特定约定的共同坚守,抑或对某种意义象征的共同依附。此外,社会世界同样是资源流动的网络,行动者在社会世界中通过与他人的资源交换实现自身的利益。

克罗斯利的“社会世界”概念是一种动态的理想型,总能被现实生活中的约定、资源和网络所界说。它既可以是私密的“二人世界”,又可以是开放的“兴趣世界”。就此而言,社会的不同领域(经济、政治、职业等)就是相对独立的小世界,但又相互依赖地构成了更为广阔的大世界。

1.联结的世界

我们每个人都嵌入在多重的社会世界。我们是经济世界中的消费者、政治世界中的候选者、学术世界中的参与者,等等。我们在不同的社会世界扮演着各异的社会角色,这些社会角色都是多元“自我”的展示。正如克罗斯利所言,“在不同的世界之间穿梭,会让我们控制自己的身份以及部分地形塑这些身份的信息流,给予我们一种自主感和控制感,即我们是谁,我们是什么。”(27)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.143, p.173, p.173.

多重社会世界不是离散的实体,而是相互连接的广域网络。行动者身处不同世界的社会互动,为这些世界建构了联系和桥梁。相应地,行动者穿梭在家庭、学校和政府等世界之间时,会将一个世界的信息、资源和影响带给另外一个世界。例如,我们仅能投入有限的时间到每个世界之中,投入此世界的时间越多,也就意味着投入彼世界的时间越少。金钱也一样,我们在职场挣钱,在其他世界花钱。甚至我们的情绪都能将多元世界关联起来。我们可能会将工作上的烦恼带入家庭,家庭的烦心事也会打乱工作的节奏。(28)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.143, p.173, p.173.正如西美尔所言,我们每个人都是多元世界的交叉点,(29)Simmel, G.,Conflict and The Web of Group Affiliations, New York: Free Press, 1955.我们生活于不同的社会世界,我们在这些世界的穿梭保证了它们之间的联系和流动。反过来,社会世界之间的相互联结和影响,还会以各种方式形塑我们的互动。

2.分层的世界

然而,并非所有的世界都是联结的,或者说至少是关联的程度不同。克罗斯利以医生的职业世界说明了这一观点。他指出,成为一名医生必须满足严格的准入条件,最基本的就是学业水平证明,这意味着行动者必须在高等教育世界投入必要的时间。此外,医生的高收入允许他们居住在特定的街区,或许他们未必与其他医生为邻,但往往也会选择与其收入相近者为邻。换句话说,所有的世界并非平等的,不同的世界为行动者提供不同的资源及获取方式,这些资源反过来会为他们提供不同的“生活机会”。(30)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.175, p.176.

上面的观点与布迪厄对资本和惯习的思考颇有几分相近。在布迪厄看来,行动者所拥有的资本类型和数量决定了其在社会世界中的位置,这个位置的社会条件形塑了行动者的惯习,即品位、性情倾向与生活方式等。(31)Bourdieu, P., Distinction, London: Routledge, 1984.简单地说,如果A和B拥有相近的资本组合,那么两人就会发展出相似的兴趣爱好。但克罗斯利认为,布迪厄这种结构决定论忽视了互动、关系和网络的重要影响。他指出,行动者在社会世界中的“位置”,既由行动者与他人的关系模式构成,又由他们可利用和可提供给他人的资源构成。也就是说,拥有相似资本的行动者之所以表现出相似的品位和偏好,是因为他们进入的诸多世界之间是彼此联结的,因此他们更可能在某些社会世界中相遇、互动,进而相互影响。(32)Crossley, N.,Towards Relational Sociology, London: Routledge, 2011, p.175, p.176.换句话说,分层的社会世界在某种程度上也将社会互动分层了。

综上所述,由约定、资源和网络构成的社会世界从互动中涌现,也作为形塑互动的环境而起作用。它本身既相互联结,又彼此分层。行动者穿梭于各个世界进行社会互动,由此建立的各种关系和网络又不断重构着社会世界。

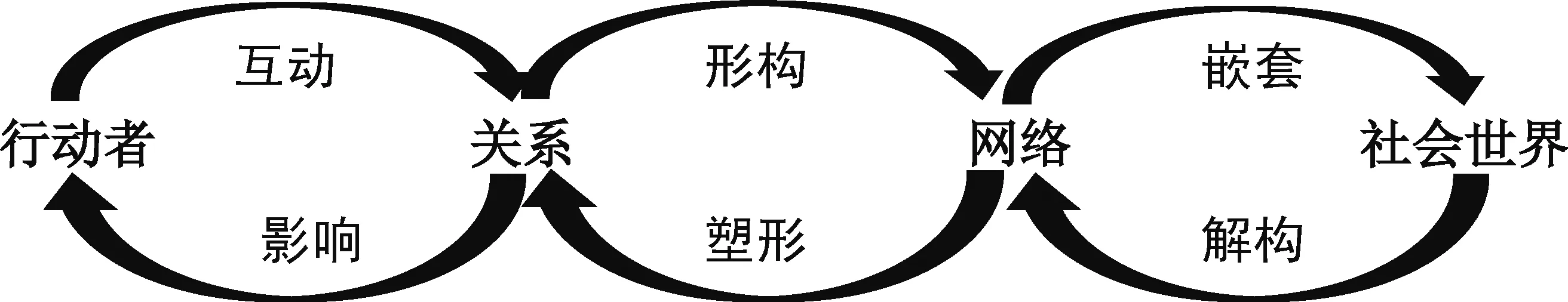

四、结语:迈向关系社会学

互动、关系和网络是关系社会学的理论基础。克罗斯利采用互动、关系和网络的互构逻辑,论证社会行动者、社会世界的何以可能与可为,超越了传统社会学整体与个体、微观与宏观、能动与结构之间的二元对立。他试图表明,社会行动者是在互动关系中并通过互动关系才得以塑造、维持和转变的;社会世界是行动者互动和共同建构的关系网络,社会世界对其卷入者既产生机会又带来限制,这些行动者在其中遵守或创新约定、交换或创造资源,不断建构着社会世界的结构,同时也被这些结构所形塑。(见图1)在此意义上,人们无须回到传统社会学论争的二元对立,人们自始至终论述的都是行动者与其环境间的互动关系。

图1 关系社会学视角下的社会逻辑

关系社会学作为一种认识、理解和解释社会的新理论进路,主要包括以下一些最基本的理论命题:

首先,关系不是一个先验的概念,也不是功能论者的一个剩余范畴,而是理解一切社会现象的起点,进行社会学研究的基本单位,更是社会学知识体系的一个重要基础。以往研究一再将关系视为文化的建构,抑或实体分析中的一个虚拟对象,忽视了关系的实在性及其作用于行动者和社会的逻辑。

其次,关系社会学有其独立的分析框架和诠释系谱,为修正传统社会学的知识体系提供了重要的理论工具。社会的本质是关系,关系的构形是网络。关系和网络通过互动形成、维持和强化,反过来又会影响、规制社会互动。随时间延展的互动是动态变化的,互动所产生的关系和网络亦是如此。质言之,社会本身就是一种演化态势,可能会在一段时间内保持稳定,但这只是相对的稳定,因为它总是在进程之中。

最后,关系社会学表面上是在推演互动、关系和网络的互构逻辑,实质上是在重新阐释行动者和社会世界的建构过程。关系社会学的最终目的是要以关系为理论基点,构建一整套理解与解释人类行动和社会运行的知识体系,摆脱关系概念及其研究的先验主义影响和实体主义阴影,赋予关系在社会世界的本体论意义,使之具有社会学理论上的基础意涵,以此推进社会科学研究的创新性发展。

总之,关系社会学的发轫标志着社会学理论范式和思想基础的重大转折与突破,对传统社会学的转换和发展具有开拓性意义。关系社会学不是一门新兴的分支学科抑或理论流派,而是从本体论和认识论上重构社会学知识,探索和构建以关系作为研究对象的社会学理论体系,为认识、理解和解释社会提供了新的理论进路、新的思维转向、新的研究视角,对社会学理论的发展具有根本性的启发意义。