中国省际旅游安全合作网络结构特征研究

赖思振,杨勇,邹永广,吴沛,李媛

[摘 要]区域旅游安全合作已成为理论研究和现实发展的迫切需要,并日益受到学界和业界的关注。研究以2005—2020年我国省际旅游安全合作相关信息为数据,采用共词分析和社会网络分析方法,分析了我国省际旅游安全合作内容和合作关系的网络结构特征,得到如下主要研究结论:(1)从旅游安全合作信息来看,我国省际旅游安全合作的规模和频率呈逐年上升态势,地域分布上呈现出地缘临近等聚集特征。(2)省际旅游安全合作内容主要聚焦于应对旅游突发事件,维护旅游者、旅游企业和行业协会的安全权益,合作目的在于建立旅游安全处置机制,构筑旅游安全保障体系等方面。(3)从省际旅游安全合作关系网络结构特征看,2005—2010年陕西、宁夏、青海、西藏等西部12个节点,2011—2016年北京、天津、山东、河北和2017—2020年河南、山西、陕西等节点网络密度较大,相对处于网络中心位置,旅游安全合作意识较超前,合作关系密切,获取旅游安全管理的资源和旅游安全防控能力较强。2005—2010年内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、四川等节点,2011—2016年北京、内蒙古和2017—2020年陕西、湖南等节点在网络中的中心性较强,与其他节点的联系较多,具有较强的辐射和带动作用。(4)我国省际旅游安全合作网络主要是由政府部门之间合作协调推动、旅游安全管控的共同推进、旅游安全资源的空间共享和旅游安全事故的关联处置4方面影响因素共同作用、相互推动形成。省际旅游安全合作模式可概括为:“借势”领导型、“地缘”相邻型、“抱团”共享型和“问题”解决型4种类型。

[关键词]旅游安全合作;合作网络;合作关系;省际

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)12-0054-18

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.12.010

引言

我國国内旅游人次逐年递增,跨区域旅游流动大幅增加,但因旅游安全管理体制机制的不健全,游客如果在异地发生旅游安全事故,将给旅游应急处置增加了难度。特别是在地处偏远、信息闭塞、交通不便、医疗条件较差的区域发生旅游安全事故,更给旅游安全应急救援带来了压力。此外,由于我国旅游安全监管和执法机制等不完备,旅游安全事故在处理过程中存在责任承担相互推诿现象,耽误或延误了最佳旅游安全救援时间,导致旅游安全事故的损失惨重。因此,跨区域旅游流动过程中的旅游安全事故防控,需要跨区域旅游安全合作。

从历来发生的旅游安全事件案例看,跨区域的旅游安全事件,既需要联合协同处置,也必须整合区域间的旅游安全综合治理资源,仅仅依靠单一区域的旅游行政力量难以达到协同治理效果。例如2015年6月1日,重庆东方轮船公司所属“东方之星”号客轮翻沉事故,造成442人死亡,事故救援与善后涉及湖北、重庆、上海等多地行政单位,以及公安部、交通运输部、监察部、中国气象局、工业和信息化部、全国总工会、解放军与武警部队等数十家机构部门1。在新冠肺炎疫情造成的全球性、复杂性的危机中,单个主体的治理能力已经不能满足现实的需要,旅游业的恢复与发展需要依赖外部行动者的力量[1],需要采取一种从长远角度出发并在国家、区域和全球层面接纳所有利益相关者的解决方案[2-3]。显然,在特定条件下遭遇到波及范围广、影响大的重大旅游安全事件,若各行政区仍以“属地管理”原则各自为战甚或临时合作,显然已经不能满足当前旅游应急处置的实际需求。随着现代社会的互联互通和高度资源整合,旅游安全问题已经不是一个部门、一个地方政府单枪匹马就能有效解决。区域旅游安全合作符合当前发展需要,是大势所趋。

从文献来看,区域旅游安全合作议题在学界备受重视。相关研究主要聚焦于3个方面:一是对区域旅游安全合作主体作用的探讨,主要包括政府[4]、旅游企业[5]、民政当局[6]、公安部门[7]、非政府组织[8]等;二是对区域旅游安全合作机制的探讨,如信息共享和联动机制、合作约束与激励机制等[9-10];三是对合作必要性的探讨,学者们认为在面对跨区域的旅游安全事件时,横向和纵向的协作都是必要的[11]。总而言之,既有研究关注到了不同主体在开展旅游安全事件合作治理中的作用,但对于合作中复杂的、多重的、相互依存的关系探讨还有待深入,针对旅游安全合作治理尤其是跨区域的研究需要对合作主体、合作内容以及合作机制进行系统、全面、深入的探索与研究。为了回应上述议题,本研究基于现有的我国省际旅游安全合作信息,通过分析省际旅游安全合作关系的网络结构特征和合作关系模式,为未来我国旅游安全深入和广泛地合作,以及旅游安全网络治理提供理论解释。

1 相关文献研究述评

1.1 区域旅游安全合作

旅游是一种异地空间流动活动和短暂的生活方式,出境和国内跨区域旅游是当前旅游者普遍的生活现象。互为往来的旅游客源地(国)和旅游目的地(国)早已认识到跨区域的事故应急处置的难题,且已经尝试建立了双边和多边模式的旅游安全合作机制。2003年1月,东盟各国按照旅游协议中的要求采取切实措施确保游客安全,且通过了旅游安全宣言。2015年9月,中国与泰国进一步深化旅游合作,中国国家旅游局决定在曼谷设立旅游办事处,中泰商定建立旅游安全定期磋商机制。随着出入境旅游的快速发展,区域旅游安全问题“实质上是国际社会问题在旅游领域的折射和延伸,国际社会问题的解决有效途径之一是实施区域旅游安全合作”[12]。

区域旅游安全合作已引起学者从不同层面进行关注。在跨国丝绸之路旅游合作中,“丝路沿线国家应建立反恐怖应急协调机制,采用切实有效的措施,加强对国家内部重点目标、重要地点和设施的保障防范,制定应急处置恐怖袭击的各种预案,明确负责部门的各种职责以及保障国际旅游者安全的有效措施”[13]。在中越边境旅游合作和澜湄区域旅游安全合作过程中,政府需加强边境旅游安全管理、加强旅游企业内部管理和不断提高个人的安全防范意识[14]。基于亚洲新安全观理念,旅游安全合作纳入“一带一路”倡议框架,发挥中泰旅游安全合作“早期收获”示范效用,推动政府与民间双轨互动,在旅游安全形象互塑、多边救援等合作领域发力,完善旅游安全合作机制,共建命运共同体[15]。同时,在“一带一路”沿线国家旅游安全合作中,国家与区域之间应该建设多层次旅游安全合作工程,并把旅游安全合作重点放在观念建构、机制建构、平台建构和资源建构上[16]。在国家与地方政府的旅游安全协同治理中,国家建构的宏观愿景[17]、顶层法律制度[18]需要和地方政府层面的个体工作激励和治理平台建设[19]等治理行动协同联动,从而实现合作治理的协同效应。特别地,在旅游安全事件呈现显性化、复杂化和连锁化特点的背景下[20],国家与地方政府的旅游安全政策伴随着旅游安全事故协同演进,地方政府旅游安全政策始终以国家旅游安全政策为蓝本,形成了上下一致的旅游安全管理政策[21]。在省际旅游安全合作中,闽台旅游安全管理合作基础是:构建闽台旅游发展促进委员会安全管理分会、闽台旅游行业协会联盟、闽台旅游企业联盟等运作平台,并建立闽台旅游安全制度交流和安全信息共享与交流等8个相关合作机制[22]。

1.2 区域网络治理

面对日益频发的跨区域旅游安全事件,如何实现有效治理成为一个热门的研究议题。学者们发现合作关系在实现成功应对危机中起着重要作用。区域治理是政府之间的协作与公私部门间的合作所形成的异质性混合体合作网络,该网络以独立于制度性管辖边界的方式来界定并提供跨区域服务[23]。区域治理不是依靠政府权威进行自上而下单向度的管理,而是依靠治理网络的權威,运用非强制性手段实现权力双向运行的自治过程[24]。但目前大量研究仍停留在制度层面,强调以权力配置(power configuration)为核心的区域治理模式[25],这种模式固然重要但难以还原区域治理中多层级政府的复杂博弈和行为模式[26]。尤其是随着危机背景下区域治理主体的多元化、多主体关系的网络化,已有的科层制治理模式正在发生着向网络治理模式的转型[27-28]。事实上,区域间的合作可以被视为组织间关系[29],不同的行动者早已深深嵌入相互之间由正式或非正式、合作或竞争关系所形成的网络之中[30]。在旅游安全合作中,国家执法部门、国家应急服务部门以及当地执法部门构建的应急响应网络层级,通过关系网络表现出来,具有高水平连通性以及同其他应急机构紧密联系可以更好地应对危机[31]。现代信息和网络技术可以用来实现这种灾害应急网络,并实现对公共危机有效的和科学的反应。相互依存、动态、开放、协同运作的灾害应急网络将分散在社会各处的资源重新整合、协同,有利于增强政府组织应对危机的动态适应能力[32]。此外,学者们还关注到组织合作网络结构[33-34]、组织位置和角色与合作网络变化关系[35-36],以及跨组织合作网络结构的特征、作用和变化[37-39]。区域多元主体协作网络治理的目的是完成单一主体没有足够能力解决的区域性问题,使地方政府间的合作逐步走向区域治理[40]。

综上所述,现有研究从理论和实践层面对旅游安全合作内容和区域公共治理网络进行了探讨,学者们普遍认为,网络式的治理模式能够协调整合区域内众多资源,可以更好地应对各种突发事件,但在旅游安全合作研究的框架下将网络作为一种治理机制进行深入探索却明显不足。因此,无论是理论研究还是现实实践中,旅游安全合作突破地域限制,区域旅游安全合作网络值得深入探讨:一是省际间旅游安全合作网络的整体结构、多元主体构成状态以及主体间如何相互作用等问题仍有待系统、详实的分析;二是现有研究较多局限于静态网络,省际间合作关系的主体角色分析、合作治理的阶段性特征和网络动态演化规律亟须探讨。本研究将“区域”限定为我国省级行政区域(含自治区、直辖市)之间,在此范围边界内探讨各行政主体之间旅游安全合作的网络特征,深入分析我国省际旅游安全合作关系的网络结构特征,尝试深化旅游安全合作内容,形成旅游安全合作共识,突破现有的从理论层面的概念或框架来构建旅游安全合作机制,科学合理地整合、配置省际旅游安全资源,实现旅游安全协同综合治理和公众旅游安全权益最大化。

2 数据收集与研究方法

2.1 数据收集与处理

为了确定中国省际旅游安全合作关系网络,本研究通过搜索全国各省市区旅游政务官网的文件资料,提取旅游安全合作相关的信息。搜索和筛选资料的具体方法:一是以各省市区旅游政务官网上发布的关于“旅游合作”“旅游安全”等标题为对象进行甄选,选取涉及旅游安全相关内容(如旅游合作框架协议、旅游突发事件应急、旅游投诉共同处置平台、旅游安全信息监管等合作信息)。二是对各省市区官网进行搜索后,发现同一则旅游安全合作信息会在两个或多个合作省份的政务官网上进行了相同报道,因此就出现了重复现象。遇到重复时,只选取其中一则信息,其他重复信息予以剔除,并提取合作的主体和合作信息。三是对省际间旅游合作信息进行全面排查,提取旅游合作文件资料中涉及旅游安全合作内容的信息,并记录合作的主体。经过严格甄选,本研究搜集到时间为2005—2020年间的107条省际间旅游安全合作相关信息。从所搜集整理的2005—2020年我国省际旅游安全合作相关信息的时间跨度来看,我国省际旅游安全合作于2010年之后总体上呈现出加强趋势。

针对搜集到的合作文件信息资料,根据省际间签订旅游合作战略框架协议或合作联盟协议,将省际间两两合作关系计为1;省内合作和省际间尚未合作的则计为0。通过关系转换和赋值,构建了2005—2010年、2011—2016年、2017—2020年3个阶段的我国省际旅游安全合作关系值矩阵。最后,使用共词分析法和社会网络分析方法进行分析。

2.2 研究方法

对于采集到的旅游安全合作信息数据,本研究采用共词分析法(co-word analysis)和社会网络分析法(social network analysis)具体分析我国省际旅游安全合作的主要内容和网络结构特征。

共词分析法是通过文献中的集中词汇或名词短语共同出现的情况,来确定一个由这些词汇或名词短语对关联所组成的共词网络,网络内节点之间的远近程度,可以反映主题内容的亲疏关系[41]。社会网络分析法是综合运用图论、数学模型来研究行动者与行动者、行动者与其所处社会网络,以及一个社会网络与另一社会网络之间关系的一种结构分析方法。社会网络分析关键在于反映行动者或社会网络的结构位置,主要采用网络密度(network density)和网络中心性(network centrality)来测量[42]。本研究主要采用社会网络分析方法,借助Ucinet软件生成可视化的网络结构图和中心性指标数据,从省际旅游安全合作网络密度和合作网络中心性两个方面分析省际旅游安全合作内容和合作关系的网络结构特征。

(1)合作网络密度。合作网络密度指的是中国省际之间旅游安全合作联系的紧密程度,通过各省际间实际拥有的关联数与理论上可能存在的最大关联数之比进行测度。合作省际间的关联越多,则网络密度越大,联系越紧密,合作省份的整体网络和节点省份所体现的开放程度和获取资源能力越强。合作节点省份的网络密度测度公式表述为式(1)和式(2):

[D=i=1ndi(ci)/n(n-1)] (1)

[di(ci)=i=1ndi(ci,cj) ] (2)

式(1)中,其中,D为网络密度值;n代表的是合作节点省份网络规模的大小,也即节点省份的个数;[di(ci)]代表的是节点省份与其他节点省份实际存在的关系数,[di(ci,cj)]为节点省份[ci],[cj]之间实际存在的关系数。

如果节点省份[ci]和节点省份[cj]之间有联系,则数值为1,否则为0。

(2)合作网络中心性。网络中心度主要是对整个网络的中心化水平进行衡量。“在网络节点中,位于中心位置的节点更容易获得信息和资源,具有较强的集聚效应,对其他节点产生的影响较大”[43]。网络中心度主要用以刻画节点省份在整个网络中是否处于中心位置,网络中心度通常有点度中心度、接近中心度和中间中心度3个指标。

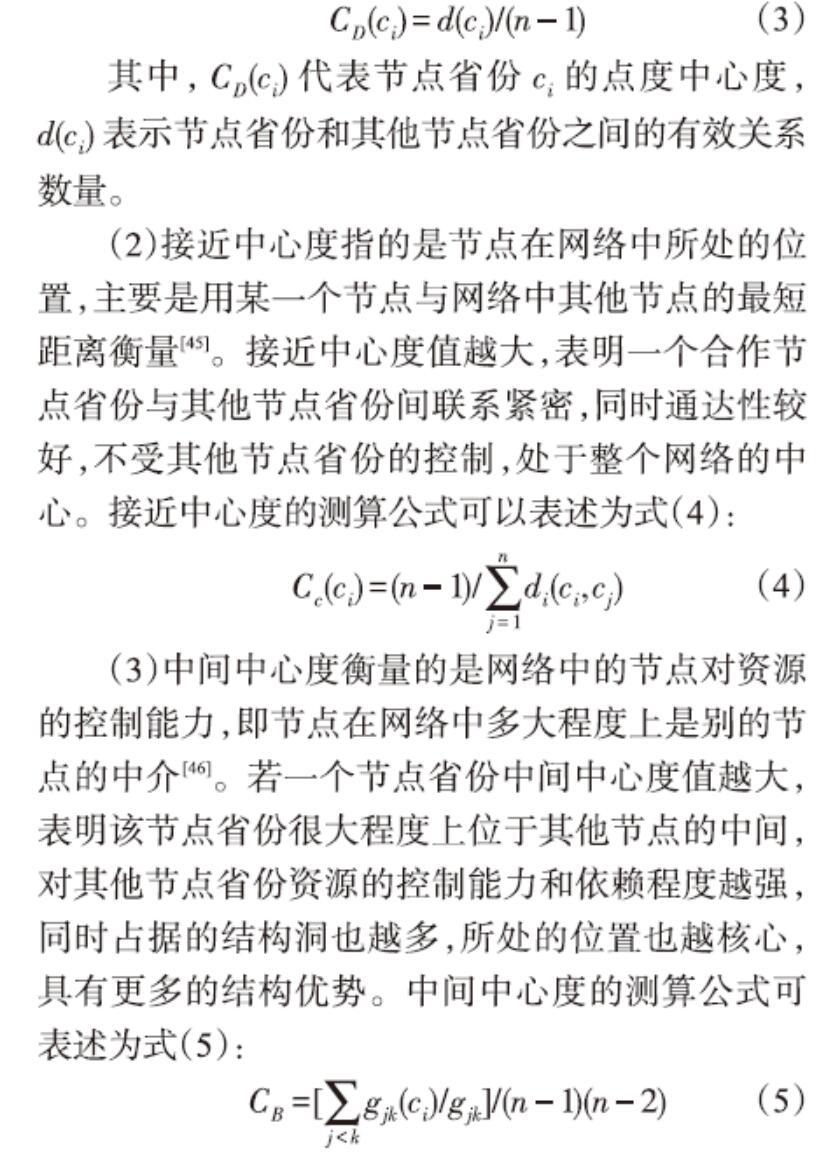

(1)点度中心度是衡量节点省份在空间关系网络中位于重要中心位置的指标,可以用两关联省份间直接联系的大小表示[44]。点度中心度值越大,节点中心性越强且明显,表明网络中一个节点省份与其他节点省份的交际能力越强,拥有的资源和权力越大。点度中心度的测算公式表达为式(3):

[CD(ci)=d(ci)/(n-1)] (3)

其中,[CD(ci)]代表节点省份[ci]的点度中心度,[d(ci)]表示节点省份和其他节点省份之间的有效关系数量。

(2)接近中心度指的是节点在网络中所处的位置,主要是用某一个节点与网络中其他节点的最短距离衡量[45]。接近中心度值越大,表明一个合作节点省份与其他节点省份间联系紧密,同时通达性较好,不受其他节点省份的控制,处于整个网络的中心。接近中心度的测算公式可以表述为式(4):

[Cc(ci)=(n-1)/j=1ndi(ci,cj)] (4)

(3)中间中心度衡量的是网络中的节点对资源的控制能力,即节点在网络中多大程度上是别的节点的中介[46]。若一个节点省份中间中心度值越大,表明该节点省份很大程度上位于其他节点的中间,对其他节点省份资源的控制能力和依赖程度越强,同时占据的结构洞也越多,所处的位置也越核心,具有更多的结构优势。中间中心度的测算公式可表述为式(5):

[CB=[j<kgjk(ci)/gjk]/(n-1)(n-2)] (5)

式(5)中,[gjk(ci)/gjk]指的是省份ci能够控制省份cj和省份ck之间资源的能力;[gjk]指的是省份cj与省份ck间捷径的数目。

3 数据分析与研究发现

3.1 旅游安全合作主体及地域特征

从搜集到的信息数据来看,我国省际旅游安全合作主体涵盖省、自治区、直辖市和特别行政区共32个。其中,部分省份在旅游安全合作中起着积极的倡导者的角色,联合周边省份协同治理。北京、天津、上海、浙江、江苏、陕西、内蒙古等省、区、市在旅游安全合作中发挥牵头和倡导作用,协同周边省份签订了旅游安全合作协议。相邻的两个或多个省、区、市之间的旅游安全合作是比较普遍的模式。从2010年7月以来,不少地区进一步加强了区域间的旅游安全协作:如2011年7月,河南省旅游局与新疆维吾尔自治区旅游局建立了旅游突发事件应急处理和旅游应急信息共享等8个方面的合作机制。2013年5月,北京市与河北省共同商定建立旅游突发事件应急处理机制,针对两地发生的重大旅游安全事故提供积极有效的救援和帮助。2015年3月,四川、甘肃、陕西3省商定在旅游安全保障体系、旅游合作保障机制等方面将加强深度融合。2017年5月,安徽、湖北等中部6省签订旅游合作框架协议,共同强化联动监管,探索构建旅游应急突发事件的联动协调机制。

我国省际旅游安全合作表现出明显的地域聚集特征,地域聚集主要建立在经济和社会紧密联系和地缘临近的基础上。京津冀、长三角、西部地区等旅游经济发展联系较为紧密的区域具有较高聚集性特征。除此之外,省际旅游安全合作还存在类似北京和云南、天津和四川这类非聚集性的相距较远行政主体之间的合作。该类型的合作主要由于省际之间存在互为客源地和目的地关系,需要加强旅游安全协同治理,因此也反映出典型的地缘特征。虽然这类主体间的交融有空间距离的阻碍,但在旅游互联互通和不断融合的大背景下,随着旅游往来人次的不断加强,旅游安全合作也是迫切需要。

3.2 旅游安全合作的内容

3.2.1 旅游安全合作内容的整体网络分析

通過归纳整理搜集的旅游安全合作信息,运用词频统计软件,经过过滤和整合,选取出现频次较高、合作内容相对聚焦且反映出合作热点主题的高频关键词36个,如旅游突发事件、旅游投诉、旅游执法联动、应急处理机制、安全合作机制、信息共享机制、信息公示机制、信息沟通机制、联动受理机制等。为深入分析和判别旅游安全合作内容的热点主题,建立了高频关键词36×36共现对称矩阵,运用社会网络分析软件Ucinet 6.0可视化绘图(NetDraw)功能,刻画出省际旅游安全合作的高频关键词网络图谱(图1)。网络图谱中的节点代表一个高频关键词,连线表示关键词之间存在共现关系。

3.2.2 旅游安全合作内容的网络中心性分析

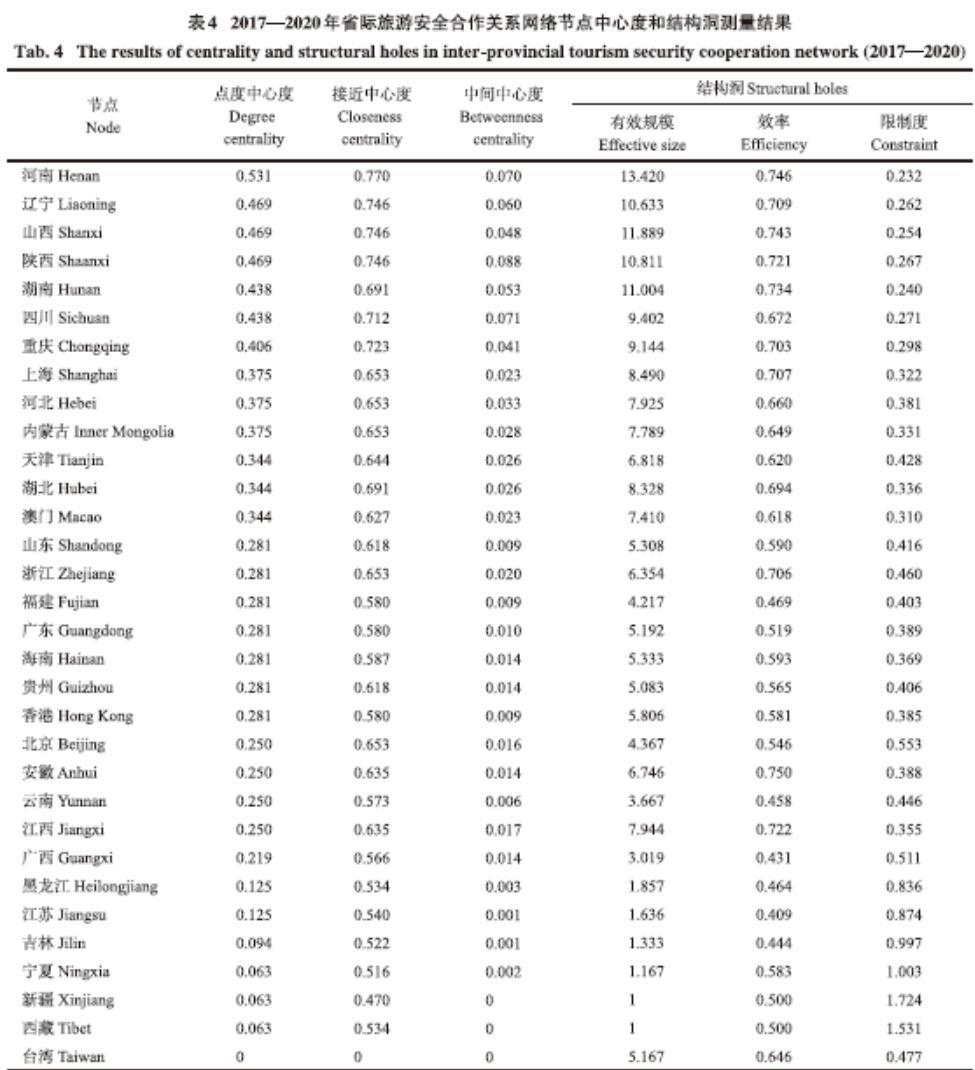

本研究使用社会网络分析软件Ucinet 6.0测算省际旅游安全合作内容的高频关键词网络各节点的中心性,包括点度中心度、中间中心度和接近中心度(表1)。

(1)点度中心度分析。点度中心度用来衡量网络中最主要的中心人物,点度中心性数值越高,在网络中越有最重要的地位和最高的权力[47]。表1数据显示,点度数中心度数值较高的有旅游突发事件、应急处理机制、旅游执法联动、旅游质量监督、旅游市场监管、旅游投诉等,上述高频关键词的权力较大,位于前列,是省际旅游安全合作的热点主题。

(2)中间中心度分析。中间中心度的指标表示节点在网络中占据位置的大小,占据位置越多,越代表其具有很高的中介性[47]。由表1可知,应急处理机制、旅游突发事件、旅游投诉、公共服务体系、安全合作机制、信息沟通机制、交流平台、旅游执法联动等关键词的中间中心度数值较高,上述高频关键词在省际旅游安全合作内容网络节点中处于核心位置,具有很高的中介性。从省际旅游安全合作信息内容来看,上述关键词均是旅游安全合作内容的主体方向。一般合作协议内容包括旅游应急处理机制、旅游投诉机制、信息沟通机制等,而这些主体方向均又涵盖细分内容,如旅游应急处理机制中又包括应急救援、应急演练等内容,故“应急处理机制”在网络中处于核心位置,具有中介性。

(3)接近中心度分析。接近中心度是计算节点的中心程度,与其他节点越近则中心性越高,与其他节点越远则中心性越低[47]。接近中心度反映了节点是否受其他节点控制的大小,中心性越高,控制能力越强;中心性越低,被控制能力越大。由表1可见,应急处理机制、旅游投诉、旅游突发事件、旅游执法联动、信息沟通机制、旅游市场监管、信息共享机制、疫情联防联控等高频关键词的接近中心度数值排名较靠前,且较少受其他节点的控制。

在旅游安全合作信息中,应急处理机制、旅游突发事件、旅游執法联动、信息沟通机制、旅游市场监管、信息共享机制、疫情联防联控等高频关键词是旅游安全合作内容的主体方向,其他相关节点关键词是其细分内容,故较少受其他节点控制。旅游者、行业协会等高频关键词是旅游安全合作内容的主体对象,是“指挥者”和“统领者”角色,也较少受其他节点控制。

综合上述,省际旅游安全合作内容的整体网络分析和中心性分析,发现省际旅游安全合作的具体内容主要聚焦于:一是旅游安全合作主要面向旅游突发事件;二是旅游安全合作主体内容涉及维护旅游者、旅游企业和行业协会的安全权益,以及如何发挥旅游者、旅游企业和行业协会在旅游安全中的积极作用;三是旅游安全合作的重点围绕旅游投诉处理、旅游联合执法、旅游安全信息共享、旅游市场监管、旅游应急救援等方面,合作在于建立旅游执法联动机制、旅游安全合作机制、旅游应急处置机制、旅游信息联动(披露、沟通、共享)机制、旅游市场诚信机制等,合作还需要构筑旅游安全公共服务体系、旅游应急体系、旅游保障体系等支撑体系。

3.3 旅游安全合作关系网络结构特征

3.3.1 省际旅游安全合作关系网络密度分析

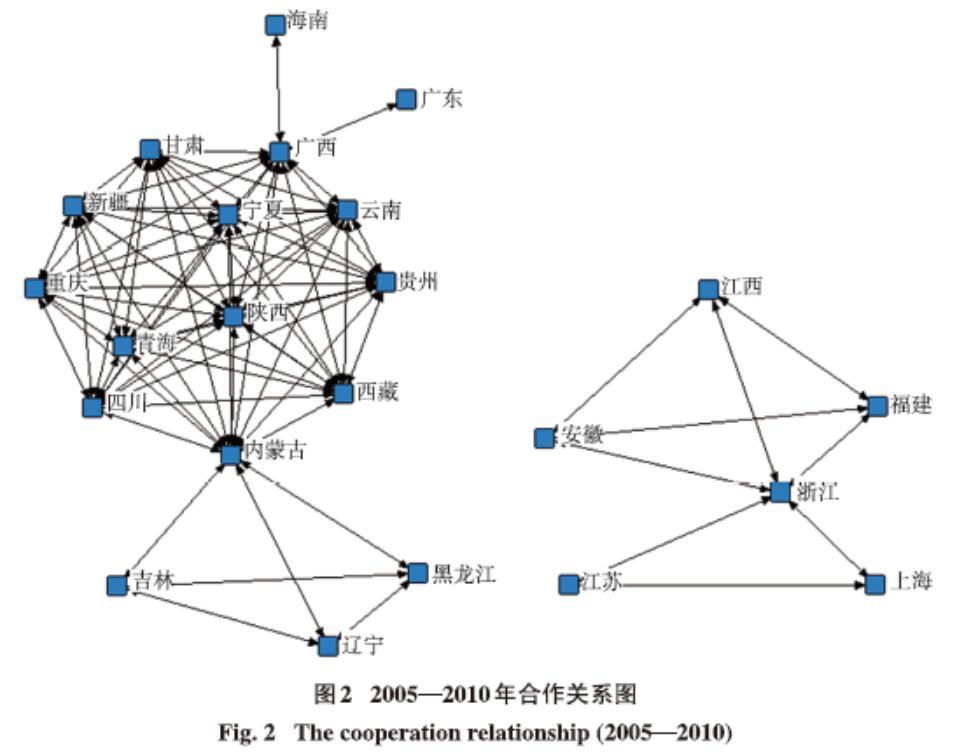

网络密度指的是网络中每个节点之间联系的紧密度,其计算方法为网络中实际存在的关系数比理论上可能存在的关系数。节点之间的联系越多表明其网络密度越大,获取资源的能力和控制力就越强[48]。利用社会网络分析Ucinet软件生成2005—2010年、2011—2016年和2017—2020年省际旅游安全合作的可视化网络结构图,结构图直观清晰地刻画了我国旅游安全合作关系网络的密度态势(图2)。

由图2可以看出,2005—2010年,陕西、宁夏、青海、西藏、新疆、甘肃、内蒙古、四川、重庆、云南、贵州、广西等节点网络密度较大,处于网络相对中心位置,而辽宁、吉林、黑龙江、海南、广东、江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建等节点网络密度较小,处于相对边缘的位置。上述可以发现,在这段时期,一方面,西部12个地区旅游安全合作意识较超前,合作关系密切;另一方面,旅游安全合作主要是以地理位置上相对集聚或周边区域范围内的合作为主。如西部地区、江浙区域、东北地区等分别搭建了合作关系。

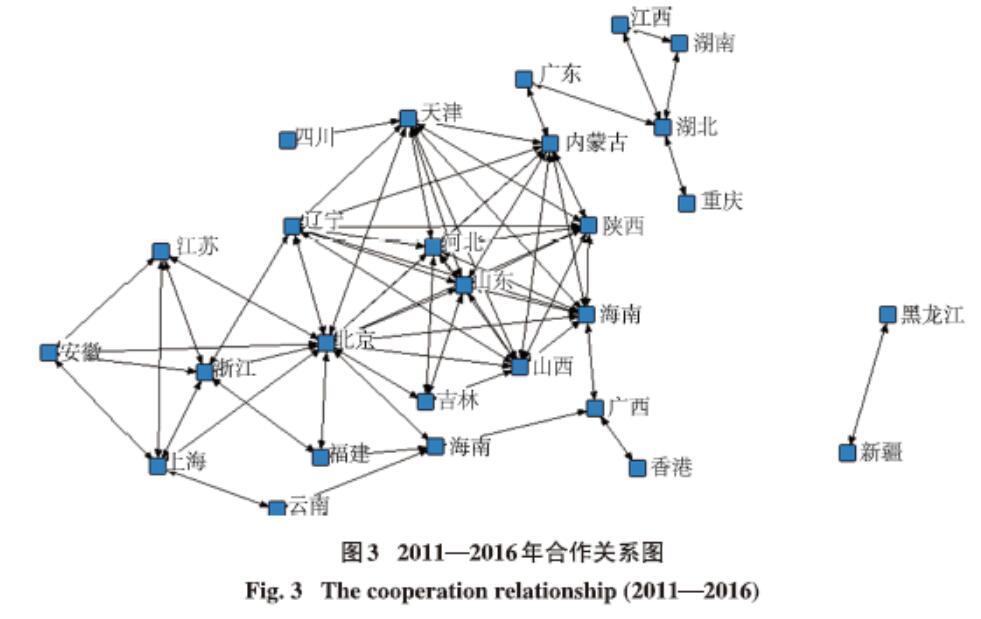

从图3发现,2011—2016年,北京、山西、河南、河北、山东、辽宁、天津、内蒙古、陕西等省份处于关键节点位置,具有较高的网络密度,而福建、吉林、浙江、广西、香港、海南、广东、上海、云南、湖北、重庆、四川、陕西、新疆、黑龙江、江西、湖南、江苏、安徽等节点省份的网络密度较低。上述表明,2011—2016年间,处于关键节点的具有高网络密度的省、直辖市或自治区,由于其经济相对发达,特别是旅游产业规模庞大、发展成熟,同时在地理位置上也处于相对中心的位置,所以旅游安全合作关系较多。也表明北京、天津、山东、河北等网络密度较大的地区获取旅游安全管理的资源和旅游安全防控能力越强。

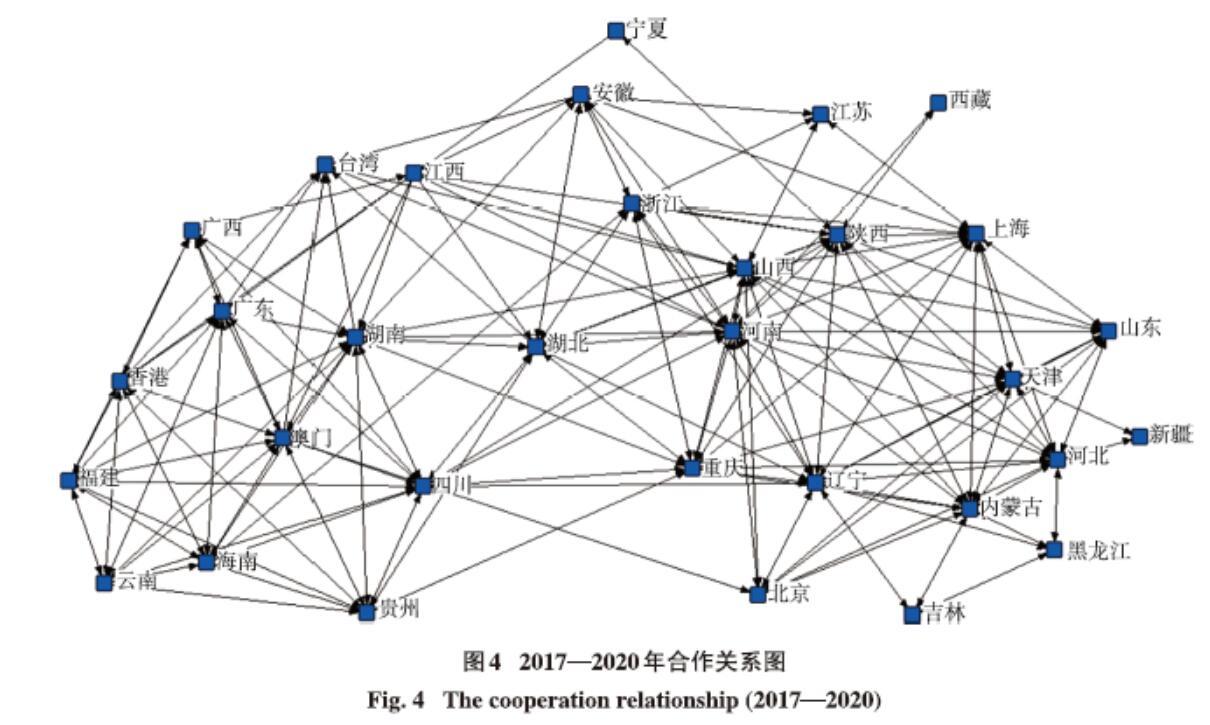

从图4发现,2017—2020年,河南、山西、陕西、山东、天津、河北、内蒙古、辽宁、重庆等关键节点的网络密度较大,处于网络中心位置;福建、广东、江西、香港、澳门、四川、海南、湖南、湖北等节点的网络密度次之,位于网络的次中心位置;而北京、贵州、云南、广西、台湾、江西、安徽、江苏、宁夏等节点的网络密度明显小于其他节点,在网络图中处于边缘位置。上述图表证明,在2017—2020期间,各省、直辖市、自治区基本处于合作网络图中,即2017—2020年我国各省市区的旅游安全意识增强,相关合作密切。与此同时,该时期的旅游安全合作区域性特点显著。具体来说,处于中心位置的高密度网络省份多为中北部省份,即中北部地区在2017—2020期间的旅游安全合作密切;南部地区为中等合作密度;而其他地区如西北等地合作密度较小。

3.3.2 省际旅游安全合作关系网络中心性分析

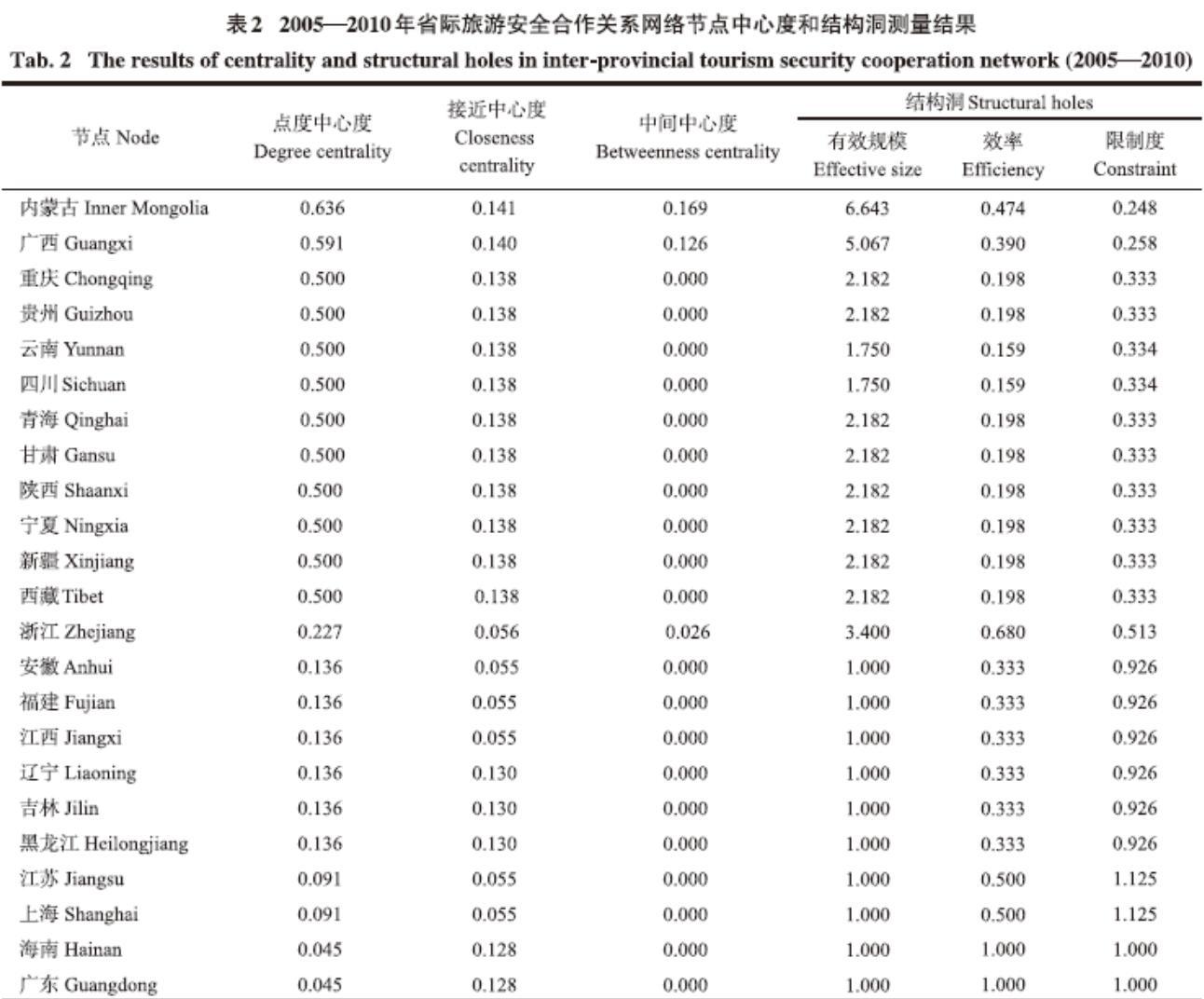

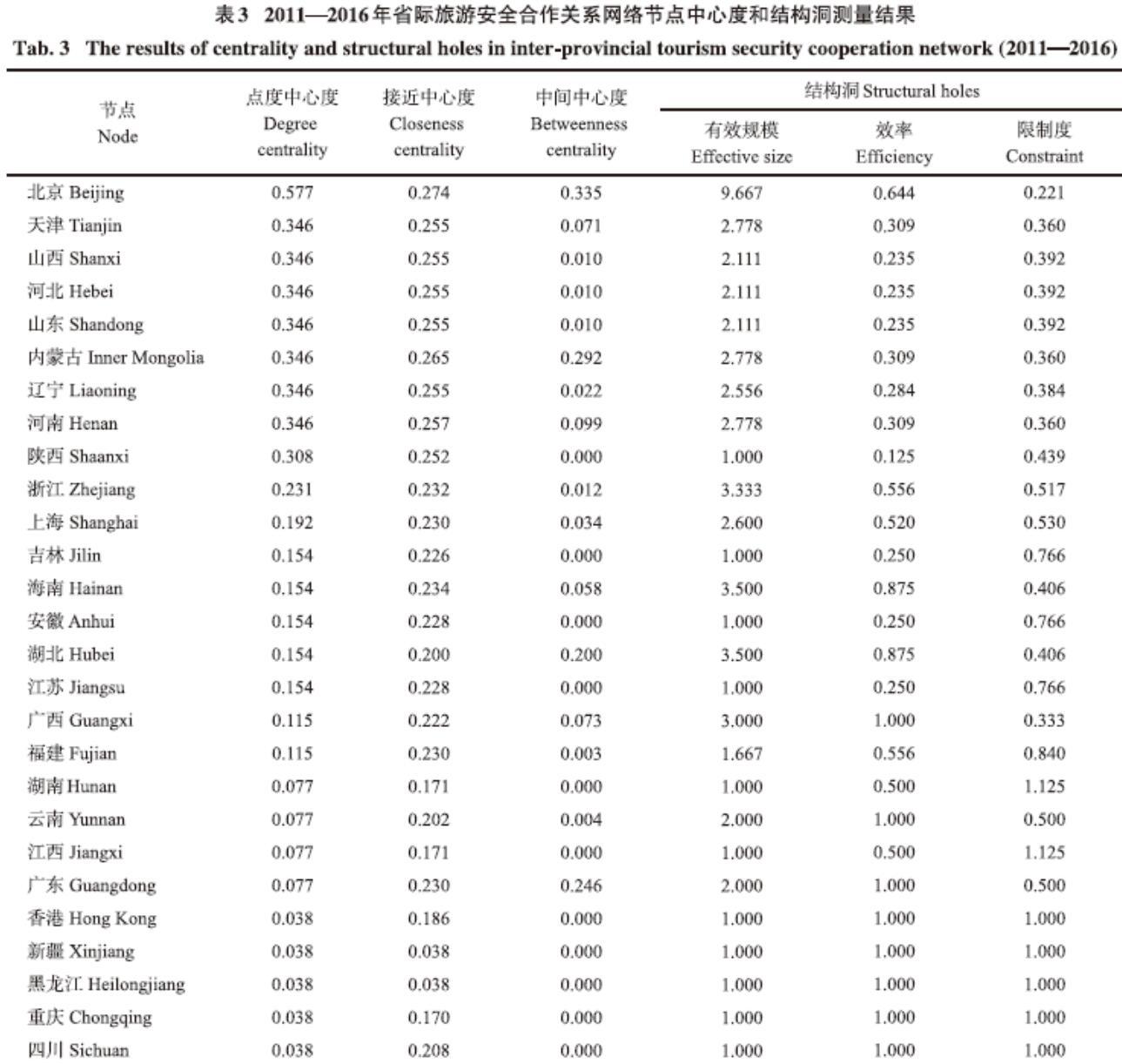

本研究主要采用节点的中心度来分析省际旅游安全合作关系整体网的中心性。中心性包含节点的点度中心度、中间中心度以及接近中心度。本研究将实际发生合作关系的各省、直辖市和自治区的统计数据利用Ucinet软件计算网络中心性,如表2和表3所示。

(1)2005—2010年省际旅游安全合作关系网络中心性分析

①点度中心度。由表2可见,2005—2010年间,内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、四川、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆和西藏等省区市的“度数”较大,说明上述省区市处于旅游安全合作整体网络的相对核心位置,这些个体与其他多个个体产生关联,关联能力较强,也表明上述省区市是旅游安全合作的积极参与者和倡导者,同时表征上述省区市具有重要的节点核心地位和核心控制能力。

②中间中心度。表2可以看出,内蒙古的中间中心度最高,广西和浙江也较高,表明内蒙古、广西和浙江在旅游安全合作整体网络中处于核心位置,在过程中起到了很好的中介和沟通作用,也表征上述3个地区在合作网络中具有很强的资源控制优势,它们是很重要的连接节点。从旅游安全合作信息的实际来看,内蒙古与新疆等西部省区、与东北三省等构建“无障碍”旅游区,因此,内蒙古成为关联西部省区、东北三省的重要连接节点;浙江和广西则分别是关联长三角地区的省区和西南地区的省区的重要连接节点。由图2的旅游安全合作网络关系图也可以看出,内蒙古、广西和浙江处于重要的核心连接节点位置。

③接近中心度。表2的计算结果还显示,整体网络中内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、四川、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆和西藏12个节点省份的接近度高于江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建等,但均不高,说明西部12个节点省份较其他省份而言,对其他节点的依赖度较高。西部12个省级行政主体之间进行旅游安全合作需要的中介或桥梁,而江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建等节点省份的通达性较好,不受其他节点省份的完全控制。从旅游安全合作信息看,上述6个节点省份内部之间构建了合作机制,如2010年浙江、安徽、江西和福建建立泛长三角区域旅游安全联防联控机制,2007年浙江、江苏和上海建立了长三角旅游质监平台,说明内部通达性好,节点省份自由组合。

综合3个中心性指标来看,内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、四川等节点在网络中的中心性较强,表明上述节点在网络中与其他节点的联系较多,具有较强的辐射、带动作用。

(2)2011—2016年省际旅游安全合作关系网络中心性分析

本研究将2011—2016年间实际发生合作关系的27个省、直辖市、自治区和特别行政区的统计数据利用Ucinet软件计算网络中心度,如表3所示。

①点度中心度。由表3可见,2011—2016年间,北京、天津、山西、河北、山东、内蒙古、辽宁和河南等省区市的“度数”较大,说明上述省区市处于旅游安全合作整体网络的相对核心位置,这些个体与其他多个个体产生关联,关联能力较强,也表明上述省区市是旅游安全合作的积极参与者和倡导者,同时表征上述省区市具有重要的节点核心地位和核心控制能力。

②中间中心度。表3可以看出,2011—2016年间,北京的中间中心度最高,内蒙古、广东和湖北的也较高,表明北京、内蒙古、广东和湖北在旅游安全合作整体网络中处于核心位置,在合作过程中起到了很好的中介和沟通的作用,也表征上述4个地区在合作网络中具有很强的资源控制优势,它们是很重要的连接节点。

③接近中心度。表3的计算结果显示,整体网络中所有个体的接近度均处于较低水平,且波动幅度不大,说明各节点间的联系对其他节点的依赖度较低。结合网络关系图来看,各省级行政主体之间进行旅游安全合作需要中介或桥梁作为纽带,27个节点省份的通达性较好。

综合3个中心度指标来看北京、内蒙古等节点在网络中心性较强,表明上述节点在网络中与其他节点的联系较多,具有较强的辐射、带动作用。值得注意的是,与2005—2010年省际旅游安全合作关系网络中心性相比,2011—2016年北京的旅游安全合作关系网络中心度从无到最大。一方面是限于本研究尚未搜集到北京市与其他省份的旅游安全合作信息;另一方面是由于在2011—2016年间,随着旅游业的发展和旅游往来的增加和频发的旅游安全问题,由北京倡导和发起的旅游安全合作陡然增多,同时其他省份与北京市的旅游安全合作也在增多,大多通過借助旅游安全资源平台,构建旅游安全联防联控机制。

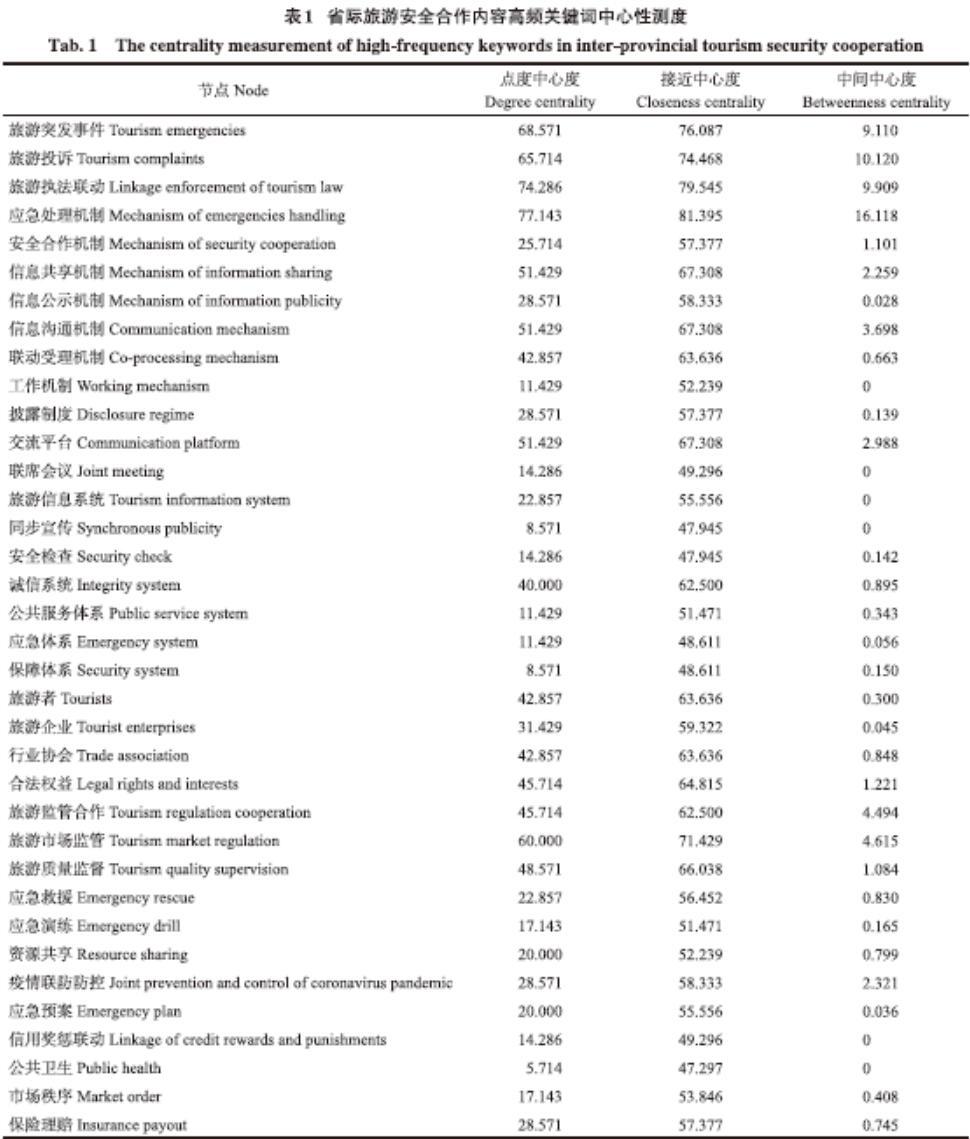

(3)2017—2020年省际旅游安全合作关系网络中心性分析

2017—2020年实际发生合作关系的32个省、直辖市和自治区的网络中心度如表4所示。

①点度中心度。2017—2020年,河南、辽宁、山西、陕西、湖南、重庆等省市的“度数”较大,即说明上述省区市处于旅游安全合作整体网络的相对核心位置,这些个体与其他多个个体产生关联,关联能力较强,也表明上述省区市是旅游安全合作的积极参与者和倡导者,同时表征上述省区市具有重要的节点核心地位和核心控制能力。②中间中心度。2017—2020年,陕西的中间中心度最高,四川、湖南、重庆和山西的也较高,表明陕西、四川、湖南、重庆和山西在旅游安全合作整体网络中处于核心位置,在合作过程中起到了很好的中介和沟通的作用,也表征上述5个地区在合作网络中具有很强的资源控制优势,它们是很重要的连接节点。③接近中心度。表4的计算结果显示,整体网络中所有个体的接近度普遍处于较高水平,且波动幅度不大,说明各节点间的联系对其他节点的依赖度较高。结合网络关系图来看,各省级行政主体之间的旅游安全合作相对密切,32个节点省份的通达性较好。

综合3个中心度指标来看,陕西、湖南等节点的网络中心性较强,表明上述节点在网络中与其他节点的联系较多,具有较强的辐射、带动作用。值得一提的是,与2005—2010年和2011—2016年的两个阶段相比,2017—2020年各省、直辖市、自治区和特别行政区的接近中心度显著提高,表明该阶段中,各地区的旅游安全合作意识增强,各省市的旅游安全联系加深,合作关系密切。

3.3.3 省际旅游安全合作关系网络结构洞分析

在整体网络中,若某个节点将两个没有直接联系的节点联系在一起时,该节点所处的网络位置就被称为结构洞[49]。该节点也被称为“桥”,具有信息传递和中介联通的作用。结构洞指数通过有效规模、效率、限制度等3项指标来表征。本研究使用社会网络分析Ucinet软件计算整体合作网络中各节点结构洞指数,结果如表2、表3、表4所示。

从有效规模看,2005—2010年,内蒙古、广西、重庆、贵州的值较大;2011—2016年,北京、天津的值较大;2017—2020年间,河南、山西、湖南、陕西、辽宁的值较大,说明上述节点地区在网络中的非冗余因素最多;从限制度指数看,2005—2010年,江苏、上海等地的限制度指数较大;2011—2016年,江西、湖南等地限制度指数较大;2017—2020年,新疆、西藏、宁夏等地的限制度指数较大。表明他们在网络中运用结构洞的能力小,处于网络的边缘地位,受其他节点的限制比较大。相反地,2005—2010年、2011—2016年和2017—2020年分别是内蒙古、广西和北京、天津,以及河南、湖南最小,只有0.248、0.258和0.221、0.36,以及0.232、0.24,其次是重庆、贵州和山西、河北、山东,以及山西、辽宁、陕西、重庆,这说明他们在网络中占据的结构洞最多,表明这些节点地区受到其他成员的限制最少,相应地在网络中运用结构洞的能力也越大,最具有控制能力。在旅游安全合作的现实中,表明上述节点省份是关联其他省份的“桥”,在旅游安全合作中发挥枢纽作用。如广西分别与海南、广东签订旅游安全合作协议,但海南与广东还未建立旅游安全合作机制,因此在实现旅游安全合作一体化的进程中,需要更多发挥广西 “桥”的作用,实现广西、海南和广东等省份旅游安全全面合作。

3.4 旅游安全合作网络形成机理与合作关系模式

3.4.1 旅游安全合作网络形成机理

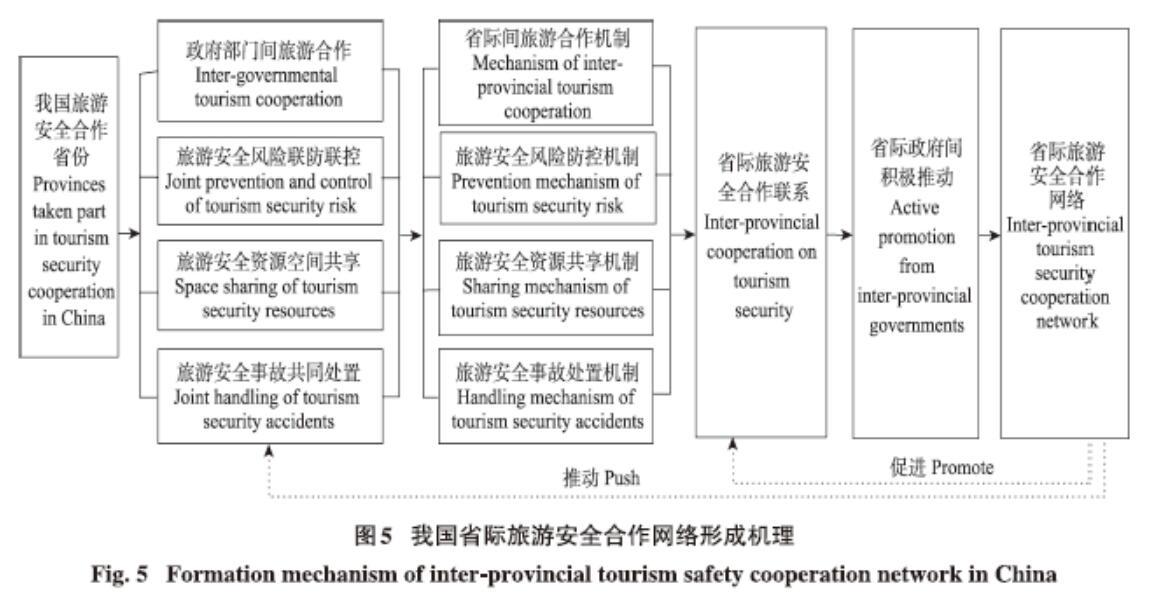

在上述分析的基础上,本研究结合省际旅游安全合作的具体信息,认为我国省际旅游安全合作网络的形成主要受到政府部门之间合作协调推动、旅游安全管控的共同推进、旅游安全资源的空间共享和旅游安全事故的关联处置等4方面因素的影响。

(1)政府部门合作的协调推动

省际政府部门间的旅游合作是形成旅游安全合作网络的主要动力。旅游合作是推动省际旅游协调发展的重要途径,旅游安全合作是旅游合作中的重要内容和内在要求。政府间在构建旅游合作机制,签订旅游合作协议中,一方面主要考虑如何实现资源共享、客源互送等,另一方面也避免不了会将诸如完善旅游安全信息监测预报和共享、构建旅游突发事件应急协调处置机制、共同监管旅游市场秩序和旅游投诉等旅游安全合作的内容作为重要组成部分。

(2)旅游安全管控的共同推进

省际旅游安全风险的联防联控是形成旅游安全合作网络的重要推力。针对客源地游客在目的地时常发生的旅游安全事件和游客经常投诉反馈的问题,为有效解决两地存在共同的难题,营造安全的旅游环境,两地政府部门之间构建了旅游质监、联合执法检查、无障碍投诉等联防联控的工作机制,该机制的构建也是形成旅游安全合作网络重要推力。

(3)旅游安全资源的空间共享

旅游安全资源共享是构建旅游安全合作网络的重要吸引力。由于区域间经济发展状况不同,旅游安全资源禀赋存在差异,以及旅游安全资源投入各异,部分经济发达的省份旅游安全资源富足,经济欠发达省份的旅游安全资源投入不足,因此,为实现旅游安全资源的共享目的,省际间构建了共享制度。如协议成员间达成了旅游安全信息共享机制,实现旅游安全信息监测共享、互报互送;部分相邻省份间还构建了旅游救援物资的应急共享机制。

(4)旅游安全事故的关联处置

旅游安全事故的协同处置是形成旅游安全合作网络的必然要求。由于旅游市场互通和客源互送机制的形成,两地游客分别在所在区域发生的旅游安全问题,需要部门间共同协调处置。我国部分省份间构建了针对旅游安全意外事故和突发事件的应急处置和善后处理机制,为更好地实现和打通客源地与目的地旅游安全一体化管控提供了极大便利。

经由我国省际旅游安全合作网络结构及其特征分析,以及对形成旅游安全合作网络的影响因素进一步分析,本研究得出旅游安全合作网络的形成机理,如图5所示。

3.4.2 旅游安全合作网络关系模式

有关合作关系模式的研究中,学者试图采用经济优化理论、治理理论等提出了组织网络、管理网络等合作治理模式。这些合作模式仅仅是简单的描述治理的形式,并没有从合作网络及网络关系的角度提出一种能够较准确预测合作结构和合作网络有效性的网络治理模式。而Provan和Kenis基于4个关键的结构性和相关性要素(合作主体间的信任、网络规模、目标的一致性和任务的性质)提出了3种合作治理模式:共享型治理(shared governance)、领导型治理(lead organization)和网络行政型组织(network administrative organization)[50]。共享型治理是合作成员共同构成治理网络,成员间交互作用,信任度较高,且网络高度密集、灵活但不稳定;领导型治理是网络密度较低,但具高度中心化,合作成员间依托一个核心成员来领导;网络行政型组织是由网络外部的组织对网络进行治理,该类型网络密度适度,目标的一致性也较高,往往是合作成员自发组织或由外部的某个独立机构授权管理,类似于第三方治理模式[50]。共享型、领导型和网络行政型治理模式是从合作网络关系视角,为合作治理提供了治理路径。

从合作目的和本质来看,合作治理一般是理性的政府主体,基于各自的合作目的出发构建的网络的關系。马捷等认为,地方政府合作主要包括资源交换的“交易关系”、目标驱动的“竞争关系”和共同收益的“合作关系”3种类型[51]。结合旅游安全合作内容分析,旅游安全合作更多的是资源共享、共同收益的“合作关系”,而非纯粹实现规模经济收益的“交易关系”和“竞争关系”。综合上述,从我国旅游安全合作内容、旅游安全合作的网络结构图(图2~图4)、旅游安全合作影响因素和网络形成机理(图5)来看,2005—2020年间的旅游安全合作模式可以归为4种类型。

(1)“借势”领导型合作模式

“借势”领导合作即依托合作主体中的几个具有比较优势的主体,由政府部门合作协调推动,协同临近和资源互补的其他主体,实现整体优势发挥和释放带动作用。2011—2020年省际旅游安全合作网络图(图3、图4)揭示,北京、天津、山西、河北、山东、内蒙古、辽宁和河南等省区市在旅游安全合作整体网络中处于相对核心位置,在过程中发挥了很好的中介和沟通的作用。这些个体与其他多个个体产生关联,关联能力较强,具有较强的辐射、带动作用。2014年1月,天津、北京、河北等八省(区、市)加强假日旅游合作,不断规范旅游市场秩序,有效处置旅游突发事件,实现假日旅游的安全、有序和可持续发展。

(2)“地缘”相邻型合作模式

“地缘”相邻合作是因合作主体地理区位的相近,为有效解决两地或多地之间共同存在的难题,构建了旅游质监、联合执法检查、无障碍投诉等联防联控的工作机制,营造安全的旅游环境,实现旅游安全共同管控。2005—2010年合作网络中显示,安徽、上海、江苏和浙江,辽宁、吉林和黑龙江,因地缘临近构成了独立的合作网络,实现旅游安全联防联控。如2007年9月25日,长三角地区建立统一的旅游投诉平台、执法检查机制等,实现区域内无障碍旅游。2009年,东北三省携内蒙古自治区建立旅游应急机制、信息披露机制和联合执法、纠纷处置等机制,启动“无障碍”区域旅游。2016年,长三角区域构建旅游质监联合执法机制。

(3)“抱团”共享型合作模式

“抱团”共享合作是几个合作主体高度的相互信任,或存在客源互送,目的主要是实现旅游安全资源的空间共享,从而达成合作联盟,形成了紧密的合作网络关系。2005—2010年省际旅游安全合作网路图(图2)可以发现,广西、贵州、云南、四川等省际的“度数”较大,明显形成紧密的合作关系。2004年和2005年,广西壮族自治区与四川、云南、贵州等省份签订旅游合作,就旅游突发事件、旅游投诉和信息监测、通报等内容加强旅游安全资源共享。2011—2016年,上海、北京、浙江、安徽和江苏,上海和云南,广东和内蒙古,浙江和遼宁,福建和北京;2017—2020年,河南、陕西和山西,海南、澳门和湖南等省际间的旅游合作均属于该类型,旨在通过合作“抱团”,实现互送客源、联合执法等旅游资源共享。

(4)“问题”解决型合作模式

“问题”解决合作旨在为共同解决两地或多地间的旅游市场秩序、旅游安全意外事故或突发事件等问题而构建的合作模式。如2016年6月,山西、北京、河北、山东、吉林五省区市共同签署联动协议,针对旅游投诉和旅游突发事件应急处置问题,建立区域联动执法机制,实现跨区域旅游执法协作。2015年9月,海南省和福建省建立旅游质量监管合作协调机制,共同联手治理乱涨价、“黑导游”等市场乱象问题。2014年,湖北和广东两省为共同解决旅游突发事件救援和异地投诉问题,建立了应急处理和投诉服务机制。2020年,上海、江苏省等联合召开的长三角文化和旅游联盟联席会议,旨在统筹推进疫情防控和文旅发展进行深入交流。

无论是“借势”领导型、“地缘”相邻型、“抱团”共享型,还是“问题”解决型合作关系模式,都将使合作主体拥有更广阔的平台和市场空间,能在更大范围进行信息和资源共享,特别是在旅游互联互通和区域高度融合“一体化”的大背景下能更好地实现旅游安全环境共建,旅游安全信息共享,隐患控制互鉴,风险预警互通,应急救援联合以及恢复与重建互助等深度合作。

4 研究结论与实践启示

4.1 研究结论

本研究以2005—2020年间我国省际旅游安全合作信息为样本数据,采用共词分析和社会网络分析方法,对省际旅游安全合作具体内容和合作主体呈现的网络结构特征加以分析,主要得到以下研究结论。

(1)从旅游安全合作信息看,我国省际旅游安全合作的规模和频率大体呈现逐年上升的态势,合作主体涵盖32个省、直辖市、自治区和特别行政区且呈现出明显地域聚集特征。旅游安全合作内容主要聚焦于:面向旅游突发事件、旅游安全合作作用对象和旅游安全合作的细分内容,合作在于建立旅游安全处置机制,最终构筑旅游安全保障体系。

(2)从我国旅游安全合作关系网络的密度态势看出,2005—2010年,陕西、宁夏、青海、西藏、新疆、甘肃、内蒙古、四川、重庆、云南、贵州、广西等节点网络密度较大,相对处于网络中心位置,旅游安全合作意识较超前,合作关系密切。2011—2016年,北京、山西、河南、河北、山东、辽宁、天津、内蒙古、陕西等省份具有较高的网络密度,处于关键节点位置,获取旅游安全资源能力和旅游安全防控能力较强。而2017—2020年,河南、山西、陕西、天津等关键节点网络密度较大,即中北部地区在2017—2020年期间旅游安全合作关系更为密切。

(3)从省际旅游安全合作关系网络中心性分析发现,2005—2010年内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、四川等节点、2010—2016年间北京、内蒙古等节点和2017—2020年间陕西、湖南等节点的网络中心性较强,上述节点在网络中与其他节点的联系较多,具有较强的辐射、带动作用。2005—2010年的内蒙古、广西,2011—2016年的北京、天津和2017—2020年的河南、湖南限制度指数最小,在网络中占据的结构洞最多,受到其他成员的限制最少,具有控制能力,应发挥上述节点省市运用结构洞的能力,在旅游安全合作中发挥枢纽作用。

(4)在省际旅游安全合作网络中心性分析的基础上,本研究结合省际旅游安全合作的具体信息,提出了我国省际旅游安全合作网络的构建主要是由政府部门之间合作协调推动、旅游安全管控的共同推进、旅游安全资源的空间共享和旅游安全事故的关联处置等4方面影响因素共同作用,相互推动形成的。本研究认为,我国省际旅游安全合作网络包括“借势”领导型、“地缘”相邻型、“抱团”共享型和“问题”解决型4种类型合作模式。

4.2 实践启示

我国省际旅游安全合作呈现出积极主动态势,但是从实际合作内容和水平看,旅游安全合作的广度和深度,以及合作的体制、机制等与当前我国旅游业发展速度和面对的各种旅游风险还存在不匹配的现象,旅游安全合作机制有待创新,合作内容需要深入,以及合作参与主体还需增加。随着旅游往来人数的增多,在实践中还需要提升合作意识,突破合作地域限制,通过合作治理实现旅游安全合作“共赢”。

(1)网络治理模式是区域治理的一种有效尝试,不是依靠政府部门由上而下的权力管理,而是依靠合作治理网络关系的权威,运用非强制性手段实现权力双向运行的自治过程[24]。旅游安全合作网络治理,通过合作主体在网络中的结构关系、网络层级和中心性作用,发挥联系和控制的作用,能够协调整合网络中众多资源,可以更好地应对各种突发事件。

(2)从省际旅游安全合作的地域分布来看,合作参与者呈现明显的区域分布不均,表现出明显的地域聚集特征。地域聚集主要建立在经济社会紧密联系和地缘临近的基础上,因此,无论是理论研究还是实践中,旅游安全合作突破地域限制,不仅局限于京津冀、长三角等旅游经济发展联系较为紧密地区合作。旅游安全资源富集区域,要积极主动发挥带动和中介桥梁作用,辐射周边区域。旅游安全资源条件不足地区,更要积极主动争取合作,通过“抱团”取暖、“地缘”关系或“借势”助力等方式共享资源。

(3)旅游安全合作是旅游安全研究的一个重要领域,是当前推动旅游安全综合治理的重要实践。本研究仅仅从旅游安全合作信息角度,分析旅游安全合作网络结构特征,对于旅游安全合作路径、实现机制以及保障措施等还值得后续深入,同时研究仅仅关注省际层面的旅游安全合作,有关地方政府组织、政府组织与非政府组织之间的旅游安全合作及其关系还值得深入探讨。

参考文献(References)

[1] WONG J W C, LAI I K W. Effect of government enforcement actions on resident support for tourism recovery during the COVID-19 crisis in Macao, China[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2021, 26(9): 973-987.

[2] WILLIAMS A M, SANCHEZ I R, SKOKIC V. Innovation, risk, and uncertainty: A study of tourism entrepreneurs[J]. Journal of Travel Research, 2019, 60(1): 293-311.

[3] COLARIC, JAKSE L M. Innovation potential of social capital in tourism during the epidemic of COVID-19[J]. Phainomena, 2021, 30(116): 215-236.

[4] ZHANG S, ZHONG L, JU H, et al. Land border tourism resources in China: Spatial patterns and tourism management[J]. Sustainability, 2019, 11(1): 1-20.

[5] HUI S, LING W. E-commerce security in rural tourism based on factor analysis[J]. International Journal of Security and Its Applications, 2015, 9(7): 129-140.

[6] KILICLAR A, USAKLI A, TAYFUN, A. Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2017(8): 232-246.

[7] 董斌彬, 鄭向敏, 殷杰. 旅游警务服务管理模式的探索性构建——基于福建崇武的经验[J]. 旅游学刊, 2018, 33(4): 113-126. [DONG Binbin, ZHENG Xiangmin, YIN Jie. Explorative study of a tourism-oriented policing mode: Based on experience in Chongwu town[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(4): 113-126.]

[8] 邹永广, 林炜铃. 合作网络视角下社区旅游安全公共治理研究——以崇武古城为例[J].华侨大学学报(哲学社会科学版), 2017(5): 25-34. [ZOU Yongguang, LIN Weiling. Research on public governance of community tourism safety from the perspective of cooperative network: A case study of Chongwu Ancient City[J]. Journal of Huaqiao University (Philosophy & Social Sciences Edition), 2017(5): 25-34.]

[9] 何月美, 邹永广. 旅游突发事件公共治理网络结构特征研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(4): 51-65. [HE Yuemei, ZOU Yongguang. Characteristics of public governance network for tourism emergencies[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(4): 51-65.]

[10] AVRAHAM E. From 9/11 through Katrina to Covid-19: Crisis recovery campaigns for American destinations[J].Current Issues in Tourism, 2021, 24(20): 2875-2889.

[11] BEIRMAN D. The integration of emergency management and tourism[J]. The Australian Journal of Emergency Management, 2011, 26(3): 30-34.

[12] 李柏文. 区域旅游安全与国际社会问题[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2007, 24(5): 99-102. [LI Bowen. Problems concerning regional tourism security and international society[J]. Journal of Yunnan Nationalities University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2007, 24(5): 99-102.]

[13] 馬耀峰, 梁雪松, 李君轶, 等. 跨国丝绸之路旅游合作研究[J]. 开发研究, 2006(2): 67-70. [MA Yaofeng, LIANG Xuesong, LI Junyi, et al. Multinational Silk Road tourism cooperation study[J]. Research on Development, 2006(2): 67-70.]

[14] 何战, 张磊. 中越两国边境旅游开发合作研究[J]. 东南亚南亚研究, 2016(1): 53-57. [HE Zhan,ZHANG Lei. Study on China-Vietnam border tourism development and cooperation [J]. Southeast Asia South Asian Studies, 2016(1): 53-57.]

[15] 马超. 旅游安全合作: 澜湄区域和平发展新路径[J]. 公共外交季刊, 2016(2): 25-31. [MA Chao. Tourism safety cooperation: A new peaceful development path of the Lantsang River and Mekong River region[J]. Public Diplomacy Quarterly, 2016(2): 25-31.]

[16] 谢朝武, 黄锐, 陈岩英. “一带一路”倡议下中国出境游客的安全保障——需求、困境与体系建构研究[J]. 旅游学刊, 2019, 34(3): 41-56. [XIE Chaowu, HUANG Rui, CHEN Yanying. Safety guarantees for outbound Chinese tourists under “the Belt and Road” initiative: Demands, dilemmas, and system construction[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(3): 41-56.]

[17] RAFFERTY A E, GRIFFIN M A. Dimensions of transformational leadership: Conceptual and empirical extensions[J]. The Leadership Quarterly, 2004, 15(3): 329-354.

[18] 吴真松, 谢朝武, 郭志平. 《旅游法》与我国旅游行政治理体系的变革研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(10): 97-107. [WU Zhensong, XIE Chaowu, GUO Zhiping. Tourism law and the revolution of China’s tourism administrative governance system[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(10): 97-107.]

[19] 谢朝武. 旅游应急管理[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2013: 1-10. [XIE Chaowu. Tourism Emergency Management[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2013: 1-10.]

[20] LEPP A, GIBSON H, LANE C. Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism website[J]. Tourism Management, 2011, 32(3): 675-684.

[21] 邹永广. 意识与应景: 中国旅游安全政策演进特征研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(6): 110-122. [ZOU Yongguang. Consciousness and occasion: Characteristics of the evolution of China’s tourism security policy[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(6): 110-122.]

[22] 郑向敏, 王新建. 闽台旅游安全管理合作机制研究[J]. 福建农林大学学报(哲学社会科学版), 2011(1): 1-4. [ZHENG Xiangmin, WANG Xinjian. Research on the cooperation mechanism of tourism safety management in Fujian and Taiwan[J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Philosophyand Social Sciences Edition), 2011(1): 1-4.]

[23] 张紧跟. 新区域主义: 美国大都市区治理的新思路[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2010, 50(1):131-141. [ZHANG Jingeng. New regionalism: American metropolitan area governance of the new way of thinking[J]. Journal of Sun Yat-sen University (Social Science Edition), 2010, 50(1): 131-141.]

[24] 李礼. 区域治理国内研究的回顾与展望[J]. 学术论坛, 2010(7): 56-60. [LI Li. Retrospect and prospect of regional governance in domestic research[J]. Academic Forum, 2010(7): 56-60.]

[25] 张衔春, 杨宇, 单卓然, 等. 珠三角城市区域治理的尺度重构机制研究——基于产业合作项目与交通基础设施项目的比较[J]. 地理研究, 2020, 39(9): 2095-2108. [ZHANG Xianchun, YANG Yu, SHAN Zhuoran, et al. Rescaling of global city-regional governance in the Pearl River Delta: A comparative study on industrial project and transportation infrastructure project[J]. Geographical Research, 2020, 39(9): 2095-2108.]

[26] 张衔春, 栾晓帆, 马学广, 等. 深汕特别合作区协同共治型区域治理模式研究[J]. 地理科学, 2018, 38(9): 1466-1474. [ZHANG Xianchun, LUAN Xiaofan, MA Xueguang, et al. Collaborative regional governance model in the construction of Shenzhen-Shanwei special cooperation zone[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(9): 1466-1474.]

[27] MWESIUMO D, HALPERN N. A review of empirical research on inter-organizational relations in tourism[J]. Current Issues in Tourism, 2017, 22(4): 428-455.

[28] EGBERT V, GERRETS A M, VANNESTE D. Complexity in the governance of tourism networks: Balancing between external pressure and internal expectations[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2017, 6(4): 296-308.

[29] 劉冰, 何莽, 王松茂. 旅游目的地合作中网络治理模式研究——基于社会网络视角对新疆的案例跟踪[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 91-100. [LIU Bing, HE Mang, WANG Songmao. The modes of network governance in tourist destination cooperation: A follow-up study in Xinjiang from a social network perspective[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 91-100.]

[30] SCOTT N, COOPER C, BAGGIO R. Destination networks: Four Australian cases[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(1): 169-188.

[31] 刘亮, 陈以增, 韩传峰, 等. 国家应急管理工作组合作网络的社会网络分析[J]. 中国安全科学学报, 2015, 25(3): 152-158. [LIU Liang, CHEN Yizeng, HAN Chuanfeng, et al. Social network analysis of collaboration network of national emergency management working groups[J].China Safety Science Journal, 2015, 25(3): 152-158.]

[32] COMFORT L K, KAPUCU N. Inter-organizational coordination in extreme events: The world trade center attacks[J]. Natural Hazards Journal of the International Society for the Prevention & Mitigation of Natural Hazards, 2006, 39(2): 309-327.

[33] MOORE S, EUGENIA E, DANIEL M. International NGOs and the role of network centrality in humanitarian aid operations: A case study of coordination during the 2000 Mozambique floods[J]. Disasters, 2003, 27(4): 305-318.

[34] HOSSAIN L, DANNY C K. Modelling coordination in hospital emergency departments through social network analysis[J]. Disasters, 2012, 36(2): 338-364.

[35] KAPUCU N. Inter-organizational coordination in complex environments of disasters: The evolution of intergovernmental disaster response systems[J]. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 2009, 6(1): 519-526.

[36] ABBASI A, KAPUCU N. Structural dynamics of organizations during the evolution of inter-organizational networks in disaster response[J]. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 2012, 9(1): 677-698.

[37] 杜军, 鄢波. 应急网络成员组织间的协作关系、协作过程及其治理[J].科技管理研究, 2013, 33(23): 232-236. [DU Jun, YAN Bo. Collaborative relationship, collaboration process and its governance among the emergency network member organizations[J]. Science and Technology Management Research, 2013, 33(23): 232-236.]

[38] 苏陈朋, 韩传峰. 非常规突发事件跨组织合作网络结构演化机理研究—以2008年桂林冰雪灾害为例[J]. 软科学, 2014, 28(8): 107-112. [SU Chenpeng, HAN Chuanfeng. Research on structural evolution mechanism of cross-organization cooperation networks in unconventional emergency response—A case study of 2008 Guilin snowstorms[J]. Soft Science, 2014, 28(8): 107-112.]

[39] 康伟, 陈茜, 陈波. 基于SNA的政府与非政府组织在公共危机应对中的合作网络研究—以“4·20”雅安地震为例[J].中国软科学, 2014(5): 141-149. [KANG Wei, CHEN Xi, CHEN Bo. Analysis of the cooperation network between government and non-governmental organizations in public crisis response based on social network theory: A case study on 4.20 Ya-an earthquake[J].China Soft Science, 2014(5): 141-149.]

[40] 李響, 严广乐. 区域公共治理合作网络实证分析: 以长江三角城市群为例[J]. 城市问题, 2013(5): 77-83. [LI Xiang, YAN Guangle. Empirical analysis on the regional public governance cooperation network: Take the Yangtze River delta urban agglomeration as example[J]. Urban Problems, 2013(5): 77-83.]

[41] HC A, ML A, MB B. Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis ― ScienceDirect[J]. Tourism Management, 2018, 65: 200-211.

[42] HERNANDEZ J M, KIRILENKO A P, STEPCHENKOVA S. Network approach to tourist segmentation via user generated content[J].Annals of Tourism Research, 2018, 73: 35-47.

[43] 韩会然, 焦华富, 李俊峰, 等. 皖江城市带空间经济联系变化特征的网络分析及机理研究[J]. 经济地理, 2011, 31(3): 384-389. [HAN Huiran, JIAO Huafu, LI Junfeng, et al. Mechanism and network analysis of variability characteristic in space economic contacts of city belt in Wanjiang[J]. Economic Geography, 2011, 31(3): 384-389.]

[44] BRINGMANN L F, ELMER T, EPSKAMP S, et al. What do centrality measures measure in psychological networks?[J]. Journal of Abnormal Psychology, 2019, 128(8): 892-903.

[45] JONES P J, MA R F, MCNALLY R J. Bridge centrality: A network approach to understanding comorbidity[J]. Multivariate Behavioral Research, 2021, 56(2): 353-367.

[46] 南颖, 周瑞娜, 李银河, 等. 图们江地区城市社会网络空间结构研究—以家族关系为例[J]. 地理与地理信息科学, 2011, 27(6): 61-64. [NAN Ying, ZHOU Ruina, LI Yinhe, et al. Research on urban social network space structure in Tumen river area: Taking family connection for example[J]. Geography and Geo-information Science, 2011, 27(6): 61-64.]

[47] 羅家德. 社会网络分析讲义[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 157. [LUO Jiade. Social Network Analysis Notes[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2010:157.]

[48] 张涛, 武金爽. 中国文化产业绿色发展效率的空间网络结构及影响机理研究[J]. 地理科学, 2021, 41(4): 580-587. [ZHANG Tao, WU Jinshuang. Spatial network structure and influence mechanism of green development efficiency of Chinese cultural industry[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(4): 580-587.]

[49] JIANG Y, RITCHIE B W, BENCKENDORFF P. Bibliometric visualisation: An application in tourism crisis and disaster management research[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 22(16): 1925-1957.

[50] PROVAN K G, KENIS P N. Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, 18(2): 229-252.

[51] 马捷, 锁利铭, 陈斌. 从合作区到区域合作网络: 结构、路径与演进[J]. 中国软科学, 2014(12): 79-92. [MA Jie, SUO Liming, CHEN Bin. From collaborative zone to collaborative network: Structure, pathway and evolution[J]. China Soft Science, 2014(12): 79-92.]

China’s Interprovincial Tourism Security Collaboration Network and Relationship Characteristics: Information Based on Official Tourism Websites

LAI Shizhen1, YANG Yong2, ZOU Yongguang2,3, WU Pei2, LI Yuan2

(1. School of Urban & Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

2. College of Tourism, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China; 3. Center for Tourism Safety &

Security Research of China Tourism Academy, Quanzhou 362021, China)

Abstract: This study employed sample data related to China’s interprovincial tourism security collaboration information on the official tourism websites for 2005—2020. It adopted co-word analysis and social network analysis to determine the specific content of the country’s interprovincial tourism security collaboration and network structure characteristics. The following were the main results.

From the perspective of tourism security collaboration information, the scale and frequency of China’s interprovincial tourism sector generally displayed a growing annual trend over the study period. The main bodies of collaboration covered the countries 32 provinces, autonomous regions, municipalities and special administrative region; they presented clear regional clustering characteristics. Tourism security collaboration mainly had the following focus: in the event of tourism emergencies, tourism security collaboration targets and the content of such collaboration related to establishing a tourism security emergency mechanism and, ultimately, a system guaranteeing tourist security.

With respect to China’s tourism security collaboration network for 2005—2010, the node network density was relatively high in Shaanxi, Ningxia, Qinghai, Tibet, Xinjiang, Gansu, Inner Mongolia, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, and Guangxi. For 2011—2016, such provinces as Beijing, Shanxi, Henan, Hebei, Shandong, Liaoning, Tianjin, Inner Mongolia, and Shaanxi evidenced high network density; they occupied key node positions and showed strong capabilities in acquiring tourism security resources and security prevention and control capabilities. The network density of key nodes in Henan, Shanxi, Shaanxi, and Tianjin was relatively high for 2017—2020.

Regarding the centrality of the network for interprovincial tourism security collaboration, the following nodes emerged: Inner Mongolia, Guangxi, Chongqing, Guizhou, Yunnan, and Sichuan for 2005—2010; Beijing and Inner Mongolia for 2010—2016; and Shaanxi and Hunan for 2017—2020. Those provinces had relatively strong in the network centrality. The nodes listed above displayed many connections with other nodes in the network; they had a strong radiating, leading character. The following provinces showed the smallest restriction index: Inner Mongolia and Guangxi for 2005—2010; Beijing and Tianjin for 2011—2016; and Henan and Hunan for 2017—2020. Those provinces had the most structural holes in the network; they were least restricted by other provinces and possessed control capabilities. Those node provinces and cities with the smallest restriction index should utilize the ability of structural holes to play a pivotal role in tourism security collaboration.

This study combined specific data related to interprovincial tourism security collaboration in China. It proposes that developing that country’s interprovincial tourism security collaboration network should be mainly promoted in terms of collaboration and coordination between government departments and tourism security. The joint promotion of management and control, spatial sharing of tourism safety resources, and appropriately dealing with tourism safety accidents depend on the mutual action of four influencing factors. This study concludes that China’s interprovincial tourism security collaboration network involves four types of collaboration modes: leadership related to taking advantage of local situations; geographic proximity; development of appropriate groups; and joint problem solving.

Keywords: tourism security collaboration; collaboration network; collaboration relationship; interprovincial

[責任编辑: 刘 鲁 ; 责任校对:吴巧红]