全成形平肩袖毛衫袖身连接工艺分段设计

陈 曦, 缪旭红, 牛 丽, 韩晓雪, 蒋高明

(江南大学 针织技术教育部工程研究中心, 江苏 无锡 214122)

常规针织毛衫是以衣片的形式进行织造,全成形毛衫是一次性整体编织而成。由于二者的编织工艺不同,全成形毛衫的工艺设计与常规衣片存在较大区别。全成形毛衫有平肩式、落肩式、斜肩式等多种肩袖类型,其中,以平肩袖最为常用,且袖身连接工艺最为复杂。平肩袖毛衫进行袖身连接时,要同时兼顾衣身与袖子的编织,不仅要根据袖山、袖窿弧线设计收放针工艺,而且还要考虑衣身与袖子各个筒形编织部分之间的编织比率关系。

目前对全成形工艺的研究中,关于全成形编织工艺原理及全成形毛衫成形工艺的研究较多[1-2],研究全成形毛衫工艺设计的内容较少。对平肩袖毛衫的研究中,虽提到了在编织袖身连接部位时存在编织比率的问题[3],但未对编织比率的设计方法以及收、放针的工艺进行详细阐述。本文以全成形平肩袖毛衫为例,研究袖身连接工艺的分段设计方法,对编织比率及收放针工艺进行分段设计,以期为全成形毛衫的开发提供理论参考。

1 袖身连接工艺分段设计方法

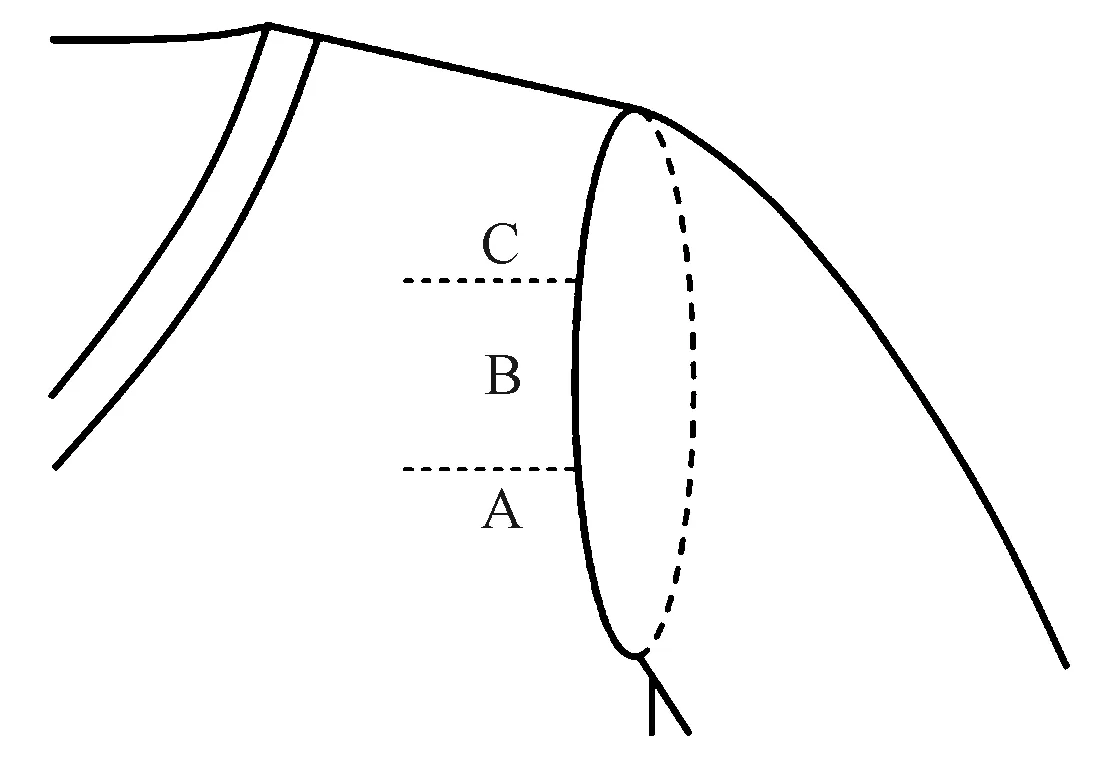

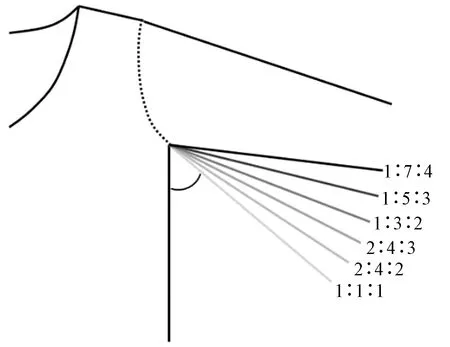

全成形平肩袖毛衫袖身连接形状见图1。由图示出的衣身袖窿弧线由收针段、平摇段和放针段3个部分组成,折线形成袖窿形状[4]。同时,袖子袖山通过不断地向衣身袖窿移圈收针实现袖身连接,收针曲线形成袖山形状。

图1 平肩袖毛衫袖身连接形状Fig.1 Sleeve-body connection shape of flat-sleeve sweater

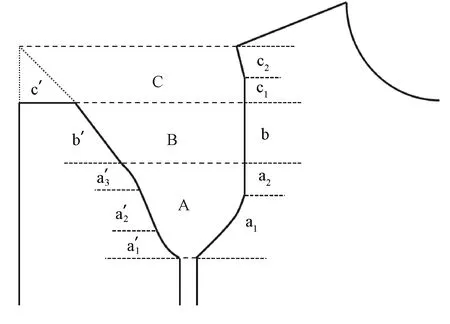

常规平肩袖毛衫的袖山与袖窿在结构上存在高度和弧度的差异,为弥补这种差异,全成形平肩袖毛衫会以比率编织袖身连接过程。根据全成形平肩袖毛衫袖山、袖窿部分的编织情况和结构特点,袖身连接处总体而言可分为A、B、C 3个部分,袖身连接分段设计见图2。

图2 袖身连接分段设计Fig.2 Sleeve-body connection segmentation design

A为袖山与袖窿同时收针编织部分,此段袖山与袖窿同时编织并收针,袖山编织转数与袖窿编织转数之间的比率为1∶1。

B为袖山收针、袖窿平摇编织部分,此段为弥补袖窿与袖山之间的高度差,袖窿部分编织转数会大于袖山,存在袖山、袖窿编织行数与袖山收针针数之间的比率,即袖身编织比率,需要根据袖窿、袖山在高度和弧度上的差异以及袖子与衣身的夹角等方面进行综合考虑设计。

C为平袖山收针、袖窿平摇后放针编织部分,此段袖山停止编织,而袖窿继续编织,编织行数由平袖山收针的情况决定,存在平袖山收针针数与袖窿编织行数之间的比率,即平袖山编收比率,需根据袖山、袖窿高度差进行考虑设计。

由于B部分与C部分存在编织比率的问题,在进行工艺设计时,需根据毛衫袖身各部位的尺寸参数,首先对C部分的平袖山编收比率、B部分的袖身编织比率进行设计,确定C、B部分的收放针针数与编织转数后,A部分的收针针数与编织转数随即确定,再对A部分的收针工艺进行设计。

2 袖身连接工艺设计

以一款M号的全成形平肩袖毛衫为例,按照袖身连接工艺分段设计方法,对其袖身连接处的具体工艺进行设计和计算。

2.1 袖身工艺参数

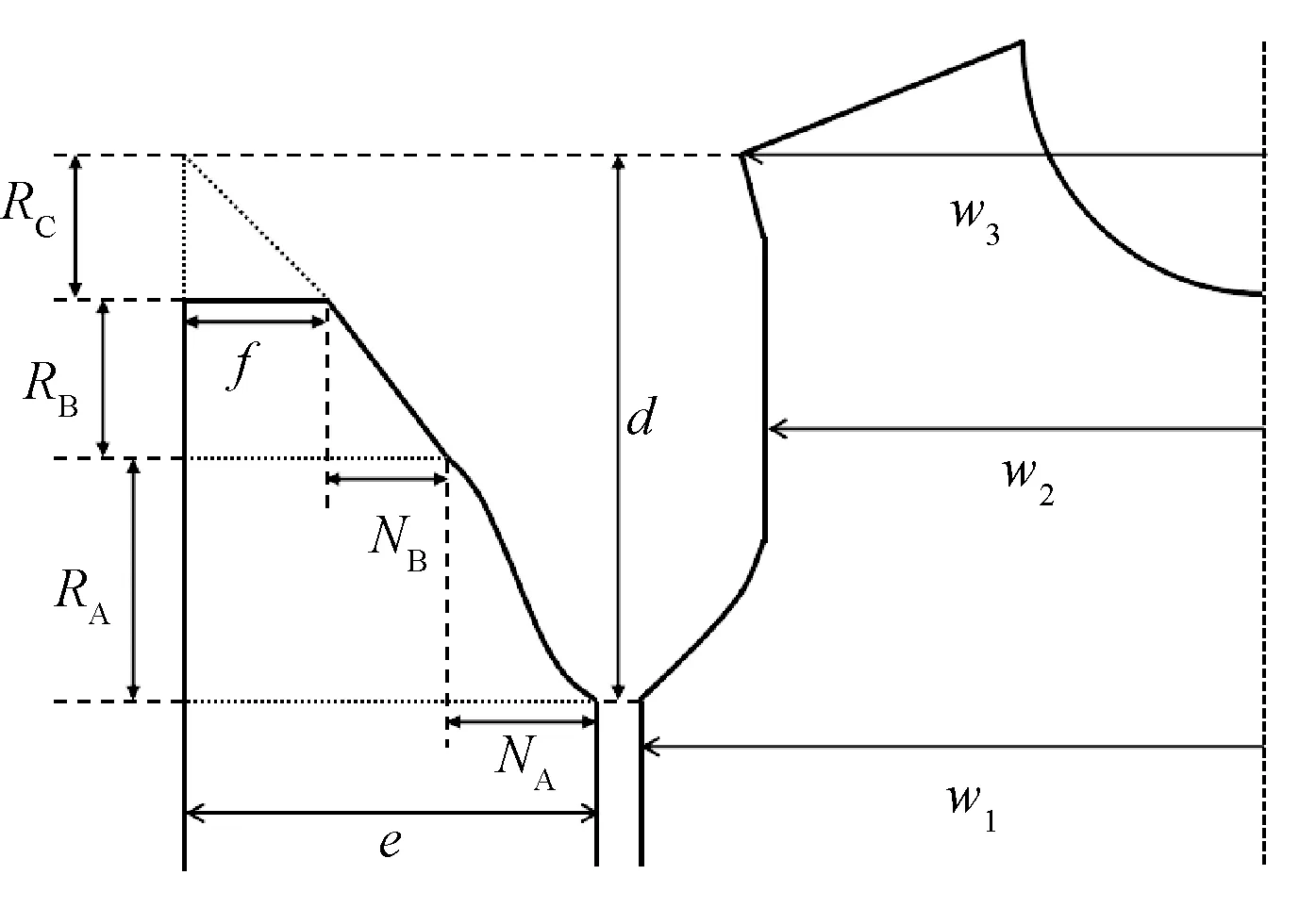

通过在日本岛精MACH2-153XS 12G型四针床电脑横机上试织手感样片,得到毛衫的最佳横密为66纵行/(10 cm),纵密为88横列/(10 cm)。将横、纵密度与M号毛衫基本尺寸参数相乘[5-6],得到袖身连接关键部位的工艺参数,袖身连接各部位针数与转数见表1。袖身连接工艺参数示意图见图3。

表1 袖身连接各部位针数与转数Tab.1 Number of stitches and revolutions in each partat joint of sleeve and body

注:NA、NB为A、B部分收针针数;RA、RB、RC为A、B、C部分的编织转数。图3 袖身连接工艺参数示意图Fig.3 Schematic diagram of process parameters at joint of sleeve and body

2.2 平袖山编收比率设计

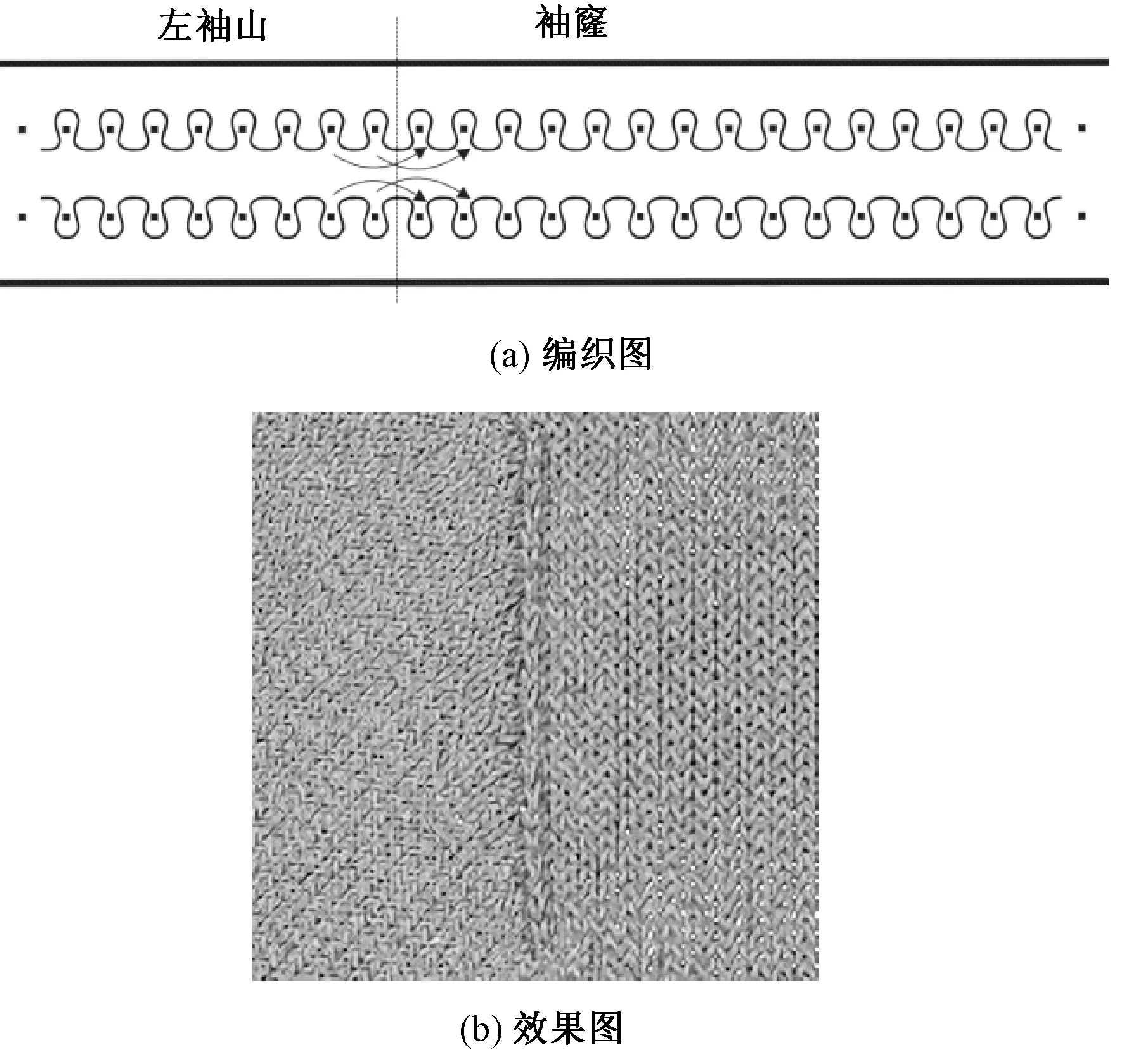

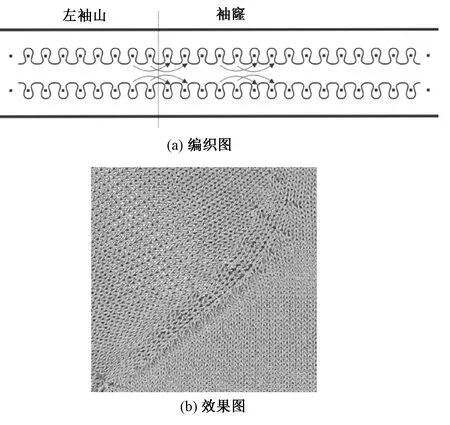

在A、B部分,全成形平肩袖毛衫的袖山已由袖宽针数减至接肩针数,袖山部分编织完成,在C部分进行平袖山的收针。衣身袖窿则在平摇几转后放针编织肩宽部位,包括c1平摇段和c2放针段。在c2放针段, 袖山收针、袖窿放针。图4示出平袖山向袖窿移圈收针、袖窿内部放针编织的编织图与效果图。

图4 袖山收针与袖窿放针的编织图与效果图Fig.4 Knitting diagram (a) and result diagram (b) of sleeve-top narrows and armhole widens

平袖山是指袖山编织完成后,衣身继续编织,袖山最后行接肩针数通过向袖窿移圈收针与衣身衔接的过程[7]。该部分采用平袖山编收比率进行收针,1个循环中袖山编织转数与衣身编织转数、袖山收1针的次数之比为编收比率。由于该部分袖山不织,袖山编织转数表示为0。常见的平袖山编收比率有0∶1∶1、0∶4∶3、0∶2∶1,编织时分别表现为衣身编织2转袖山收针2次每次1针、衣身编织4转袖山收针3次每次1针、衣身编织4转袖山收针2次每次1针。

由于接肩针数f一定,平袖山收针部分的转数可通过平袖山编收比率计算得到,计算公式如下:

RC=f×LC

式中:RC为C部分的平袖山转数;LC为平袖山编收比率,其取值为1、4/3、2。

由以上公式可知,当接肩针数f相同时,平袖山编收比率LC越大,平袖山收针的频率越慢,C部分的平袖山转数RC越多,因此,当毛衫袖窿与袖山之间的高度差异大,即袖山/袖窿转数差h数值较大时,应选用较大的平袖山编收比率。

平袖山不断向衣身袖窿移圈收针的同时,衣身在平摇段编织结束后,会由前上胸宽针数逐渐放针至肩宽针数,编织肩宽部分。一般平肩袖毛衫的肩宽与前上胸宽尺寸差异不大,袖窿放针段c2的放针针数较少,每次放针针数一般为1针。放针段曲线近乎于直线,根据实际尺寸参数对转数进行分配。

2.3 袖身编织比率设计

在B部分,全成形平肩袖毛衫袖窿一侧通过平摇编织胸宽部位,同时,袖山一侧的线圈保持向衣身袖窿部分移圈收针。图5示出B部分袖山收针、袖窿平摇的编织图与效果图。

图5 袖山收针与袖窿平摇的编织图与效果图Fig.5 Knitting diagram (a) and result diagram (b) of sleeve-top narrows and armhole flat-knitting

袖身编织比率为袖山编织转数、衣身编织转数、袖山收1针的次数之比。常用编织比率有1∶1∶1、2∶4∶2、2∶4∶3、1∶3∶2、1∶5∶3、1∶7∶4。该部分袖山是以1针为单位向衣身部位收针,如以2∶4∶3的编织比率收针编织时,袖山编织2行,衣身编织4行,在此过程中,袖山向衣身移圈收针3次,每次收1针。

全成形平肩袖毛衫袖山与袖窿之间的高度差由C部分的平袖山转数与B部分的袖身编织比率转数共同弥补。由于袖山/袖窿转数差h一定,可计算得到以袖身编织比率收针的针数和编织的转数,其中,将袖身编织比率表示为x∶y∶z,计算公式如下:

式中:NB为B部分以袖身编织比率收针的针数;RB为B部分以袖身编织比率编织的转数。

袖身编织比率不同,平肩袖毛衫的结构会有所差异。不同编织比率下的毛衫结构见图6。由图可看出:袖山编织转数与衣身编织转数之间的差值越大,袖山越高[9];袖子与衣身在腋下的夹角越大,运动性越好;此外,袖子与衣身编织转数比相同时,袖山收针次数越多,袖山收的越快,袖子与衣身在腋下的夹角也会越大。

图6 不同编织比率下的毛衫结构Fig.6 Sweater structure with different knitting ratios

由以上可知,当毛衫袖山/袖窿转数差h的数值越大时,除可以用较大的平袖山编收比率弥补外,也可以采用较大的袖身编织比率,通过在B部分编织更多的衣身转数来弥补袖山与袖窿在高度上的差异,而毛衫袖山与袖窿之间弧度的差异可通过增加袖身编织比率中的袖山收针次数调节。

2.4 袖身收针工艺设计

图7 袖山与袖窿同时收针的编织图与效果图Fig.7 Knitting diagram (a) and result diagram (b) of sleeve-top and armhole narrow at the same time

在A部分,袖子的袖山与衣身的袖窿同时进行收针编织,袖山一侧线圈向袖窿部位移圈收针、袖窿内部移圈收针同时进行。图7示出袖山、袖窿同时收针时的编织图与效果图。该部分收针编织的特点为:袖山编织转数与袖窿编织转数之比为1∶1,袖山、袖窿每次收针的针数一定,一般为1~3针,通过对转数的分配形成具有一定弧度的收针曲线。

C、B部分收针针数与编织转数已确定,该部分收针针数与编织转数可计算得到,公式如下:

NA=e-f-NB

RA=d-RC-RB

式中:NA为A部分收针针数;RA为编织转数。

袖山与袖窿同时收针,收针曲线略有不同。袖窿部分的收针曲线呈“J”型变化,包括收针段a1与平摇段a2,其中,收针段a1的收针呈先快后慢的趋势。袖山部分的收针曲线呈“S”型变化,包括快收针段a′1、a′3与慢收针段a′2,收针呈先快后慢再快的趋势。根据计算得到的收针针数与编织转数,结合袖窿与袖山不同的收针曲线变化,对A部分收针转数进行分配[10],完成该部分的收针工艺设计。

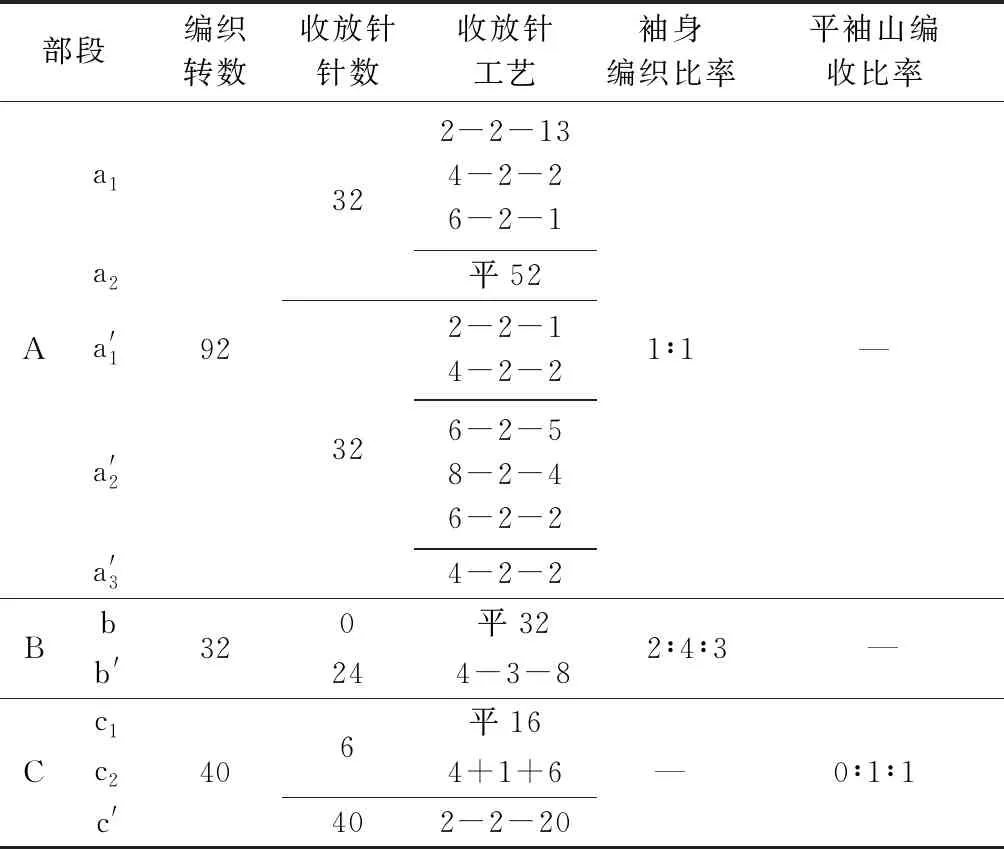

2.5 袖身连接编织工艺

采用以上袖身连接工艺设计方法,对该款M号全成形平肩袖毛衫袖身连接处的编织比率及收放针工艺进行设计与计算,得到完整的袖身连接效果图(见图8),该款毛衫袖身连接处的编织工艺见表2。

图8 袖身连接效果图Fig.8 Diagram at joint of sleeve and body

按照袖身连接分段设计方法,采用表2所示的编织工艺,得到整件全成形平肩袖毛衫效果图,见图9。根据毛衫各部位尺寸参数,对A、B、C 3个部分的编织比率进行设计,合理分配收放针针数、转数,可得到贴合人体曲线的袖山形状,结合袖窿弧线变化,编织出舒适度较好的全成形平肩袖毛衫。

表2 袖身连接编织工艺表Tab.2 Knitting process table at joint of sleeve and body

图9 全成形平肩袖毛衫效果图Fig.9 Diagram of whole-garment flat-sleeve sweater

3 结 论

本文根据全成形平肩袖毛衫袖山、袖窿部分的编织情况和结构特点,对袖身连接处的工艺进行分段设计,总体而言可分为3个部分:袖山与袖窿同时收针编织(A)、袖山收针/袖窿平摇编织(B)、平袖山收针/袖窿平摇后放针编织(C)。

分段设计时,需根据毛衫袖身工艺参数以及袖山、袖窿在结构上的差异,首先对C部分的平袖山编收比率、B部分的袖身编织比率进行设计:袖窿与袖山之间高度差越大,采用的平袖山编收比率与袖身编织比率也应越大,并可通过增加袖山收针次数调节袖山与袖窿之间弧度的差异。根据比率确定C、B两部分的收、放针针数与编织转数后,A部分的收针针数与编织转数随即确定,再根据袖窿“J”型、袖山“S”型收针曲线对A部分的收针工艺进行设计。通过对以上内容的合理设计,可得到贴合人体曲线的全成形平肩袖毛衫袖身连接工艺。