中医药院校大学生就业压力调查分析

董 丹 李 新 李 伟

(辽宁中医药大学信息工程学院,辽宁 沈阳 100847)

【关键字】中医药院校;大学生就业压力;单因素分析;多因素 logistic 回归分析

党的十九大报告指出,“就业是最大的民生。要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量的更充分的就业”。 然而,随着2020 年新型冠状病毒的持续爆发与流行,虽然我国抗击疫情的战役取得了很好的成果,但疫情不可避免地对我国经济与社会带来了较大的影响,这无疑又对中国的就业市场带来了严峻的考验和持续的影响。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本文在辽宁中医药大学应、往届本科毕业生中进行取样调查, 共回收问卷366 份, 其中应届毕业生120 人次,往届毕业生246 人次。

1.2 统计学方法

应用SPSS17.0,对所得数据进行统计分析。 计数资料比较采用 χ2检验,P<0.05 表示有统计学意义;以毕业去向为结局变量,以单因素分析筛选出的毕业年份、生源地、专业成绩、毕业院系4 个影响因素为自变量进行多因素logistic 回归分析, 采用逐步回归,P<0.05 表示研究因素是影响毕业去向的主要因素[1-3]。

2 统计学分析结果

2.1 毕业去向的单因素分析结果

毕业年份、生源地、专业成绩、毕业院系4 个因素为影响毕业生毕业去向的主要影响因素(P<0.05),见表1。

按照不同因素解释结果说明如下:(1)毕业年份对就业去向的选择有显著影响,往届毕业生的考研率显著高于应届毕业生;(2)生源地对就业去向的选择有显著影响,其中生源地为一线城市和中小城市的毕业生读研率较高;(3)专业成绩对就业去向的选择有显著影响,排在前20%的毕业生更愿意在毕业后选择继续读研深造;(4)毕业院系第就业去向的选择有显著影响,其中第一临床专业的毕业生考研率高达78.6%,而经济管理学院与信息工程学院的毕业生就业率显著高于中医药类相关专业。

表1 毕业去向与性别、毕业年份、生源地、专业成绩、毕业院系的单因素分析

2.2 毕业去向的多因素分析

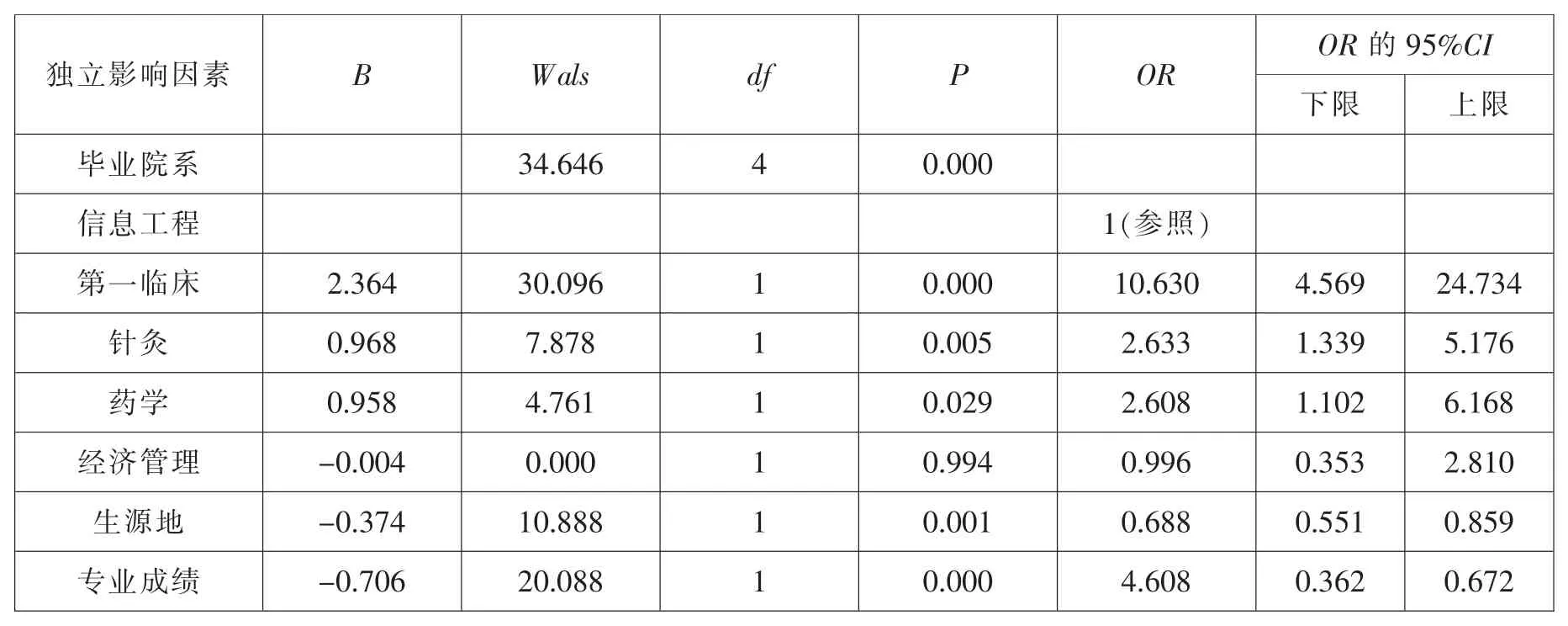

以单因素分析筛选出的毕业年份、生源地、专业成绩、毕业院系4 个影响因素为自变量对毕业生毕业去向进行logistic 逐步回归,见表2。

按照不同因素解释结果说明如下:(1)毕业年份不是影响毕业生毕业去向的独立因素,其为不在方程中的变量;(2)毕业院系是影响毕业生毕业去向的独立影响因素,其中以信息工程学院毕业生为参照,第一临床学院、针灸学院、药学院三个医药类相关专业具有显著差异,而经管学院与信息工程学院两个非医药类相关专业没有显著差异,这说明在毕业生的毕业去向的选择上, 医药类与非医药类专业具有较显著差异,医药类专业毕业生较非医药类专业毕业生更愿意选择继续深造读研, 其中第一临床专业的回归系数为B=2.364,OR=10.630>1,P=0.000, 表明其为独立影响因素,且以信息工程学院毕业是为参照,排除其他因素后,第一临床专业的毕业生选择考研是选择就业的10.630 倍;(3)生源地的回归系数为 B=-0.374,OR=0.688,P=0.001,表明其为独立影响因素。 (4)毕业成绩的回归系数为 B=-0.706,OR=4.608,P=0.000, 表明其为独立影响因素。

3 讨论

有研究表明,“大学生就业难” 问题最初体现于2002 年[4],随着高校毕业生逐年增多,大学生就业数量巨大,已组建成为就业大军中的主流队伍,就业质量面临着严峻的考验。

(1)我国是拥有14 亿人口的国家,劳动力在就业市场的持续供应使得就业难问题持续凸显,有研究表明,医学生毕业期间面临的最大压力是就业压力[5]。通过本次调查数据, 可以看出在选择毕业考研深造的194 人中一次上岸的有 79 人, 占比考研人数的40.72%, 二次上岸的有 18 人, 占比考研人数的9.28%,而有50%的人仍然在努力备考,这说明选择毕业后考研其实也并不是一条容易的路线。当被问到为何选择考研时有57.22%的人是希望能够通过读研深造获得更好的就业机会,有8.76%的人由于找工作太难,选择读研缓解一下就业的压力。

表2 毕业去向影响因素多因素分析

(2)本次调查数据显示在选择工作时考虑的主要因素排名顺序为工资及福利待遇、发展空间及晋升机会、个人兴趣、工作地点、工作岗位、单位性质。这已经与2003 年白文龙发表的 《大学生就业心理分析与对策》[6]中的相关结论出入较大。这表明随着社会的发展产业结构的升级, 在区域大交通等因素的作用下,原来所谓的“铁饭碗”、清闲的工作岗位与大都市的工作地点都不再是最吸引毕业生就业的因素,取而代之的是从个人实际出发,实实在在的收入、个人的未来发展空间等成为未来就业时主要关注点。

(3)本次调查数据显示366 人次中有225 人次认为造成现在难就业现状的主要因素是社会大环境的影响,255 人次认为实习实践经验不足是求职过程中与遇到的最主要困难,面对“就业难”问题选择的主要原因包括缺乏求职技巧和实践经验(280 人次)、就业市场竞争太激烈(262 人次)、就业期望太高(198 人次)、学习培养机制和市场需求脱节(144 人次)。 这些问题为高校的专业设置的更新、 培养机制的改革,就业指导的方式方法等提出了更明确、 更严峻的要求。广大高校都应时刻把握自身优势, 以岗位需求为目标,以就业为导向,以培养能力为核心,制订大学阶段的行动方案和实施计划,有效地帮助其解决在就业中所遇到的问题。