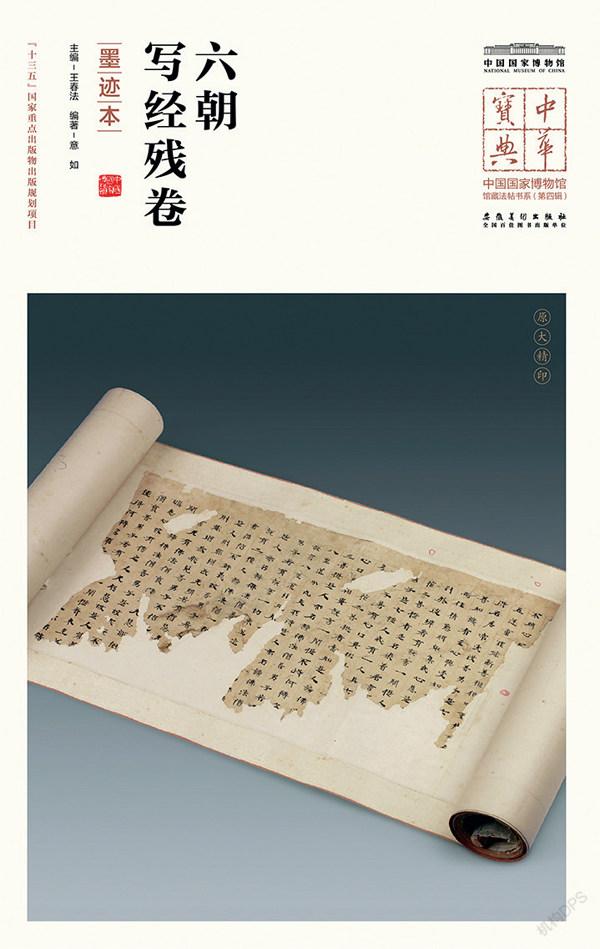

中国国家博物馆藏《六朝写经残卷》(墨迹本)

意如

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社与中国国家博物馆联袂推出《中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系》,本刊从2018年第一期开始,陆续刊登了第一辑、第二辑、第三辑法帖的部分内容,受到读者的欢迎。现前三辑已介绍完毕,从2020年第八期开始,本刊继续刊登该书系第四辑和第五辑的内容,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

中国国家博物馆收藏了不少吐鲁番文书。它们主要来自清末民初收藏家如梁玉书、段永恩、吴宝炜、罗振玉等人的旧藏,以及考古学家黄文弼在当地考察时所获的吐鲁番文书。第四、第五辑《中华宝典》将陆续介绍中国国家博物馆所藏的部分吐鲁番文书。本文所选即梁玉书旧藏《六朝写经残卷》。

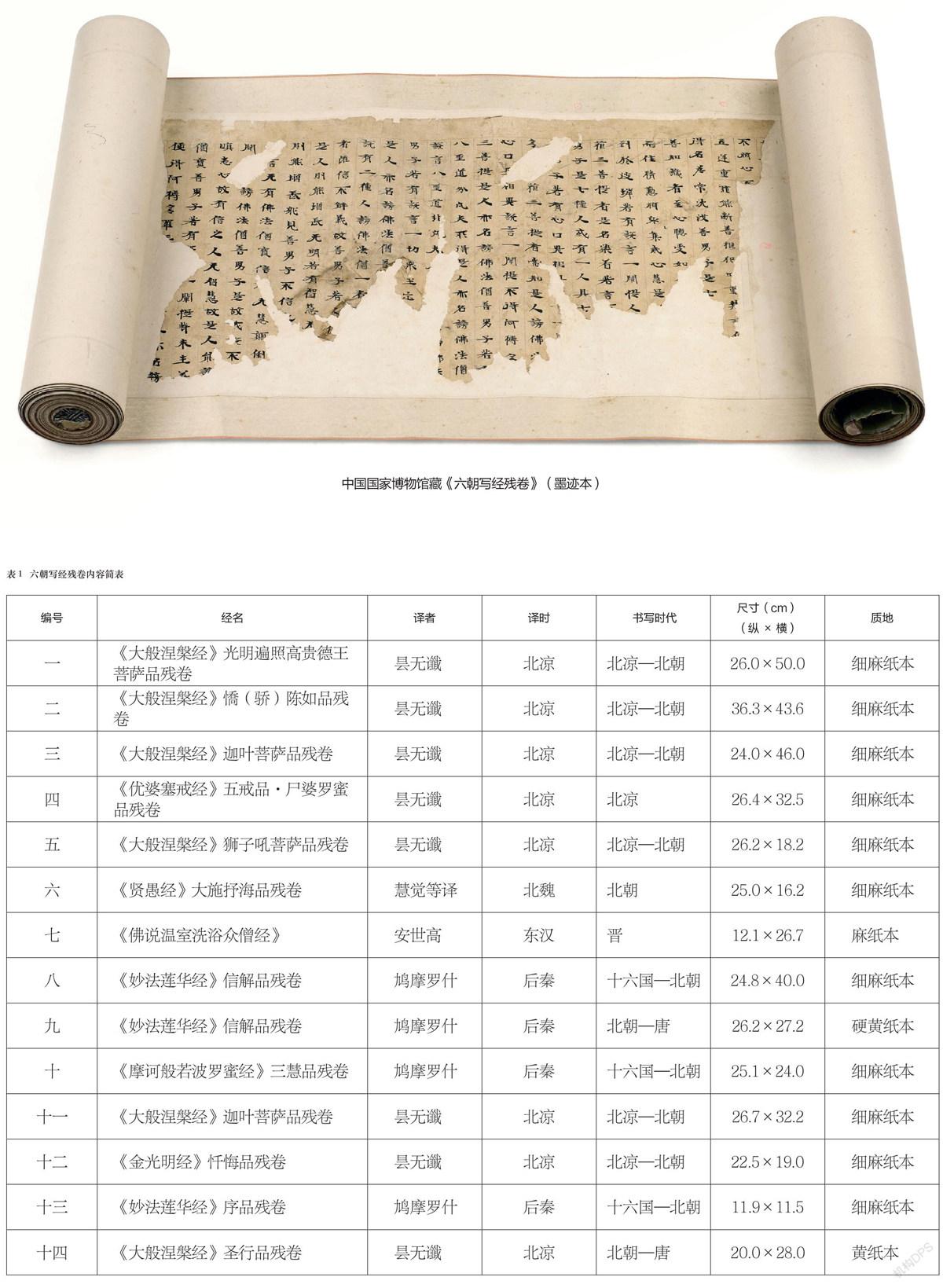

《六朝写经残卷》由14段残经装裱而成,各段字行数目不等,所抄经文亦不同,具体名目详见“六朝写经残卷内容简表”(表1)。其中,第9、14段为黄纸本,其余诸段为白纸本。此外,第9段经纸背后还写有维吾尔文数行。

一、吐鲁番文书的概况

吐鲁番文书指19世纪末以来在新疆吐鲁番地区佛教石窟、古城遗址及古墓葬群中所发现的纸本文献。历史上的吐鲁番盆地,位于丝绸之路的要冲。两千多年以来,先后有车师、汉、粟特、吐谷浑、回鹘等多个民族生活定居于此,留下了深厚的历史文化底蕴。而吐鲁番干燥的气候,也使得大量的历史文物,尤其是纸质文书得以保存。

清末,一些新疆地方官员常获得吐鲁番出土的古代写本。与此同时,欧美及日本的探险家和考察队也来到吐鲁番搜索和发掘,获取了大量的吐鲁番文书并带回本国。此后,中国的考古学家黄文弼也来到此地考察并购得出土文书。新中国成立以后,文物考古工作者在吐鲁番地区进行了多次系统的发掘与整理,获得了大批文书。

正因如此,目前吐鲁番文书分散收藏于中国、日本、德国、英国、俄国等多个国家的不同收藏机构。其抄写年代主要是公元4世纪至13世纪初;其书写文字有汉文、回鹘文、粟特文等;其内容既有儒家经典、佛教、景教等典籍类写本、刻本,也有各式各样的公私文书,记录了吐鲁番社会生活的各个层面。由于文书大部分来自沙埋遗址和古墓葬群中,多已残缺不全,这同藏经洞封存的敦煌文书有很大的不同。总而言之,吐鲁番文书不仅记录着当地古代先民的各种活动,也记载了历代官府在这里的施政及运作的情况,是中华民族一份宝贵的历史文化遗产。

二、《六朝写经残卷》的书写内容

吐鲁番在秦汉以前,曾经是姑师人生活定居的地方。自西汉始,中央政府建置“戊己校尉”进行军事屯田。十六国时期,前凉统治者张骏于建兴十五年(327)在吐鲁番设置高昌郡。自此,高昌成为凉州的一部分,并深受凉州文化的影响,其所流行的佛教也是以凉州回传的大乘佛典为主。

继前凉后,高昌郡曾先后被前秦、后凉、西凉、北凉等割据政权所统治。在这些政权中,北凉(397—460)政权尤其护持佛教,其建立者沮渠蒙逊大力提倡佛典的译经传写。在北凉众多译经中,玄始十年(421)昙无谶所译的《大般涅槃经》最为重要。《大般涅槃经》肯定了众生皆可成佛,受到了统治者和人民的欢迎。本卷写

经中第1、2、3、5及11段都是北凉至北朝时期抄写的《大般涅槃经》残段,其影响可见一斑。就吐鲁番出土的佛典写本数量而言,《涅槃经》也是信众最常抄写的佛经之一。

《大般涅槃经》后,昙无谶又译了《金光明经》。该经用佛教义理为现世王权合法性提供辩护,受到了统治者的欢迎。本卷写经第12段即《金光明经》抄本。除大乘经文外,昙无谶还译入了大乘戒律《优婆塞戒经》。据日本大谷探险队所获得的《优婆塞戒经》尾题,玄始十六年(427)蒙逊之子兴国主持了该经的翻译工作,以国家力量确保译经工作的顺利进行,可见北凉统治者对佛教的重视。本卷写经第4段《优婆塞戒经》与大谷探险队所获《优经》是同一写本的前后部分。从出土资料来看,这些佛典在凉州译出后不久便传入了吐鲁番,受到当地信众的欢迎。

除凉州外,长安也是佛教重镇。自后秦统治者姚兴亲迎鸠摩罗什入长安后,“长安译事,于十数年间称为极盛”。弘始五年(403),什公译《摩诃般若波罗蜜经》,姚兴亲自校雠。弘始八年(406),什公译大乘佛教重要经典《妙法莲华经》。

什公所译《妙法莲华经》,经义精妙,文辞流畅,一经译出即受到了信徒的广泛欢迎,经久不衰。就写经数量而言,《法华经》是目前所知的敦煌、吐鲁番写经中数量最多的佛典。本卷写经中第8、第9及第13段都是《法华经》写本残段;第10段是《摩诃般若波罗蜜经》写本残段。

公元439年,北魏灭北凉。沮渠氏流亡至高昌并建立政权,号称“凉王”。独立的高昌国由此出现,并统一了整个吐鲁番盆地。高昌大凉王朝继承了北凉佛教国家的传统。沮渠安周在位时,大力发展译(集)经、写经、造像立碑等佛教事业。本卷第6段所录《贤愚经》,即是高昌僧人慧覺等人在安周统治时期集译完成的。《贤愚经》的构架似一部佛教故事集,也正因如此,该经在河西地区一直流传不衰,并成为敦煌变文及敦煌壁画的题材来源。

除译经外,沮渠安周还大量供养佛经,并于承平七年(449)于高昌皇家寺院内立造寺功德碑即《沮渠安周碑》。《沮渠安周碑》说明佛教得到了国王的全力支持,是“吐鲁番佛教史上的一座里程碑”。《沮渠安周碑》原碑已毁,其拓片孤本收藏于中国国家博物馆,并收录于第五辑《中华宝典》中。

公元460年,柔然攻破高昌,高昌从此进入政权更迭时期。麹氏高昌国(502—640)建立后,政权相对稳定,佛教也由此更加繁荣,仅出土文书中所见的高昌国寺院,就有140余所之多。公元640年,唐太宗在高昌建西州,来自长安的佛教文化提高了吐鲁番佛教的发展水平。

公元9世纪初,回鹘人进驻西州,开始了西州回鹘王国时代。10世纪末至11世纪,佛教取代摩尼教成为西州回鹘的国

教,回鹘佛教徒抄经、译经活动进入高潮。同时,汉文佛经逐渐取代吐火罗语佛经,成为回鹘佛教徒译经的主要来源。本卷写经第9段《法华经》纸后背,隐见回鹘文数行,或是西州回鹘时代所书写。

三、《六朝写经残卷》书法特点

写经有固定的规格程序。“纸张上下要画横线,中间相距18至19厘米,然后再分割成1.5至1.8厘米的竖线,较为常见的是每行17字,一纸28行,这样很容易计算出一部经大体上的字数和用纸多少。抄写经书时,正文的前面要写题目、撰者或译者,题目称作‘首题’或‘内题’,一般用全称,有时还有品名;而卷尾的题目,称‘尾题’,则往往用简称。卷尾如果有空,常常写题记,内容包括年代、书写者和供养人的姓名、发愿文。”写经人在抄写佛经时要遵循这些固定的程序。

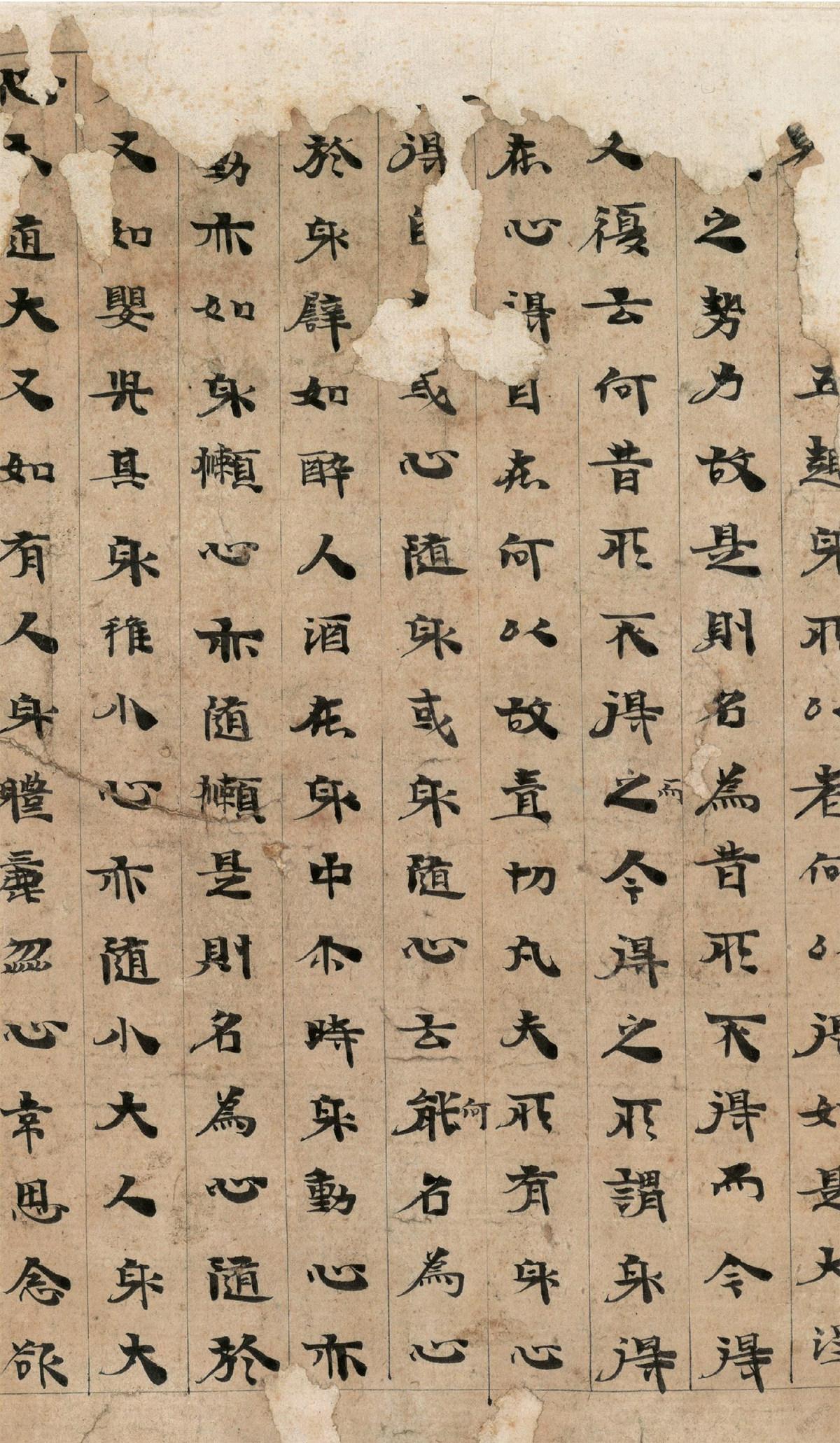

本卷写经所用书体,多数仍是隶楷过渡时的书体。主横画和捺笔往往含有隶书波磔意韵,同时出现了楷书的撇和钩。此外,抄写佛经既要工整以示虔诚,同时抄写的速度又要快,以求效率,因此“写横画都是尖锋起笔,不用逆锋,收笔处重按,转折处多不是提笔转换笔锋,而是略做停顿后再调锋,以取劲疾”。

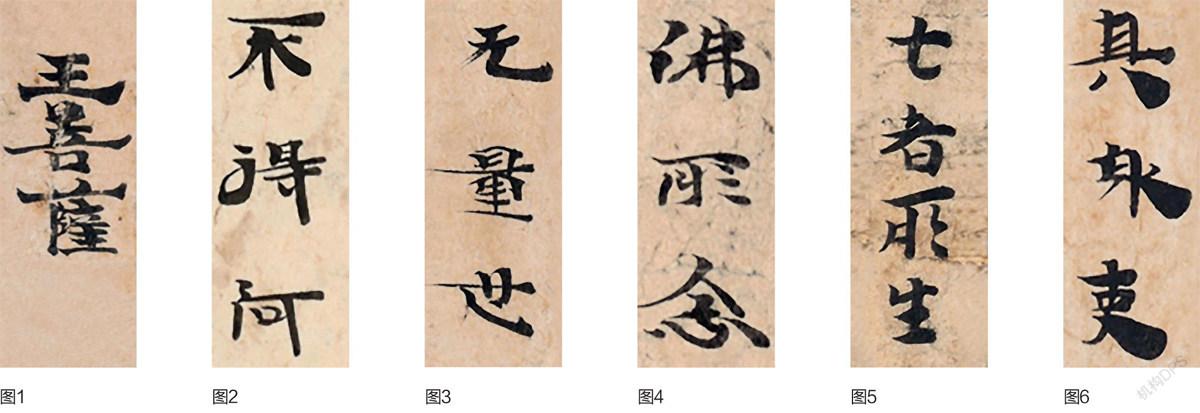

本卷第1段《大般涅槃经》中,标题“德王菩萨品中卷第廿四”中横画起笔出锋下顿,收笔顿笔侧锋上挑,形成两端尖峭的形式。这种写法与《沮渠安周碑》近似。此外,该篇竖画外拓;“亻”“彳”等偏旁常作翻撇;字体略取横势,充满隶意。(图1)

第2段《大般涅槃经》,横画露锋起笔,行至末尾按下;捺笔上挑;竖画长垂外拓。该经书写时字间距不稳定,时常变化,且横画甚长,这使得这篇写经充满了跳跃感。

第3段《大般涅槃经》,横画露锋起笔,收笔多有“燕尾”效果,撇画带钩回环,隶意明显。字体略取横势,呈扁平状。(图2)

第4段《优婆塞戒经》,横画头轻尾粗且左低右高,字形方扁,笔画之间的组织非常松散。崔中慧女士认为此段写经的笔势里含有书写中亚文字的用笔惯性,其线条走势方向有别于传统的写经,有一种特别的弧度与运动感。这说明这位写经生至少擅长书写胡汉两种文字,或者本身就有不同的文化背景身份。(图3)

第5段《大般涅槃经》,已多有结体修长的字,笔画仍有隶意,横画头细尾粗,撇画甚长,且微微向上挑起。

第6段《贤愚经》,横画起笔尖细,尾部微驻回锋,饱满圆润。楷法转折时有时无,字形方扁外扩,字内空间舒朗,有一种很强的视觉特征。(图4)

第7段《佛说温室洗浴众僧经》,横画顺锋起笔,顿按收笔;竖画大多短促作钉形;撇画方头锐尾,捺笔丰厚。转折处无提按。这段写经含有大量绞转的笔法,尤见于“乚”笔画。这使得它的线条富有立体感,不似后代平面单一的线条。一些单字的结字与王羲之某些结字颇有相似之处,如第4行的“报”、第15行的“七”“者”“生”等字,这种相似的技术取向可能是时代书风使然。(图5)

第8段《妙法莲华经》,隶意浓厚,体态丰腴。尤其是捺笔,圆润厚重。通篇字势虽平正,但圆润的捺笔增加了节奏,使得整段写经显得古朴灵动。(图6)

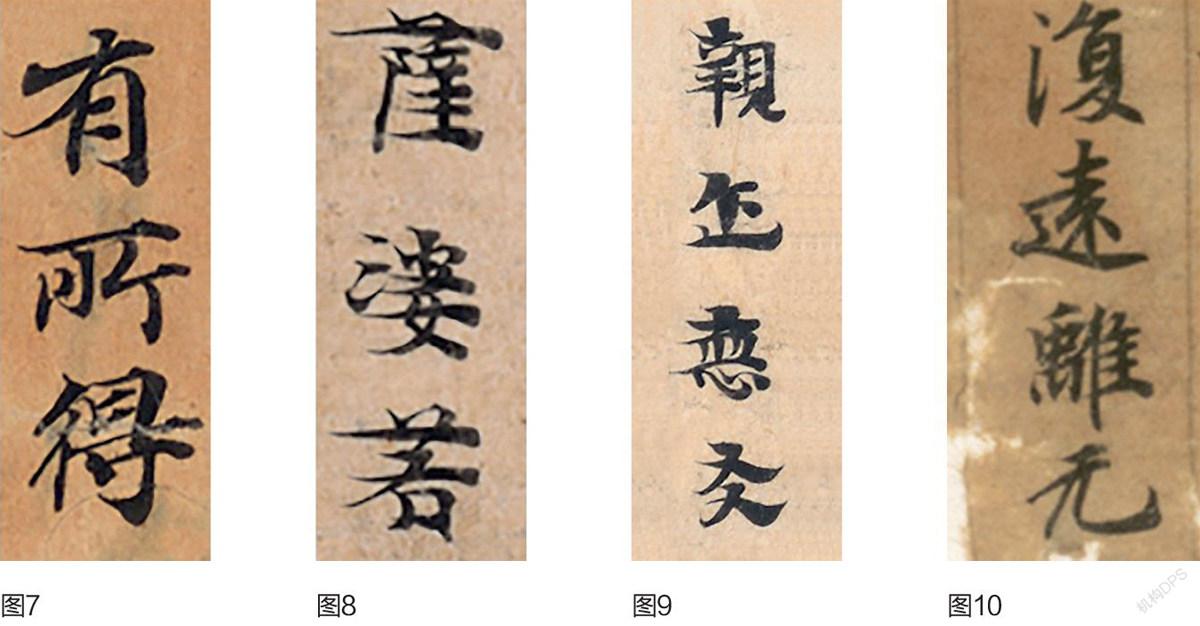

第9段《妙法莲华经》,捺脚犹存隶意,但竖钩的笔法已处理得很好,横折也有明显的转折用笔,在本卷中写经楷法突出。结构工整,笔画舒展,端庄秀丽,流畅自然。(图7)

第10段《摩诃般若波罗蜜经》,字体为楷书,但多隶书用笔,波磔分明,庄重肃穆,井然有序。(图8)

第11段《大般涅槃经》,楷书书写,结体修长,用笔圆熟,其捺笔顿而略向上挑起,含有隶意。通篇质朴端庄,且有舒朗之趣。

第12段《金光明经》及第13段《妙法莲华经》,形貌虽是楷书,但点画充满隶意。通篇书体丰腴遒劲,生动自然。(图9)

第14段《大般涅槃經》,其残段来自不同写本,最上方残段书法最为动人,楷书书写但隶意尚未完全退尽,第6行“无”字“乚”笔画,不见于楷书成熟之后。通篇字体工整,结体端庄秀劲。(图10)一卷写经,即有如此丰富的书法面貌。若以此视吐鲁番文书,那其中很多佳品,可以作为研究中国书法史的重要资料,为更加充分地认识书法发展的历程提供丰富的资源。这些吐鲁番文书不仅有助于今人了解古代普通民众的书写状况,同时也为今人的书法创作提供新的思路。

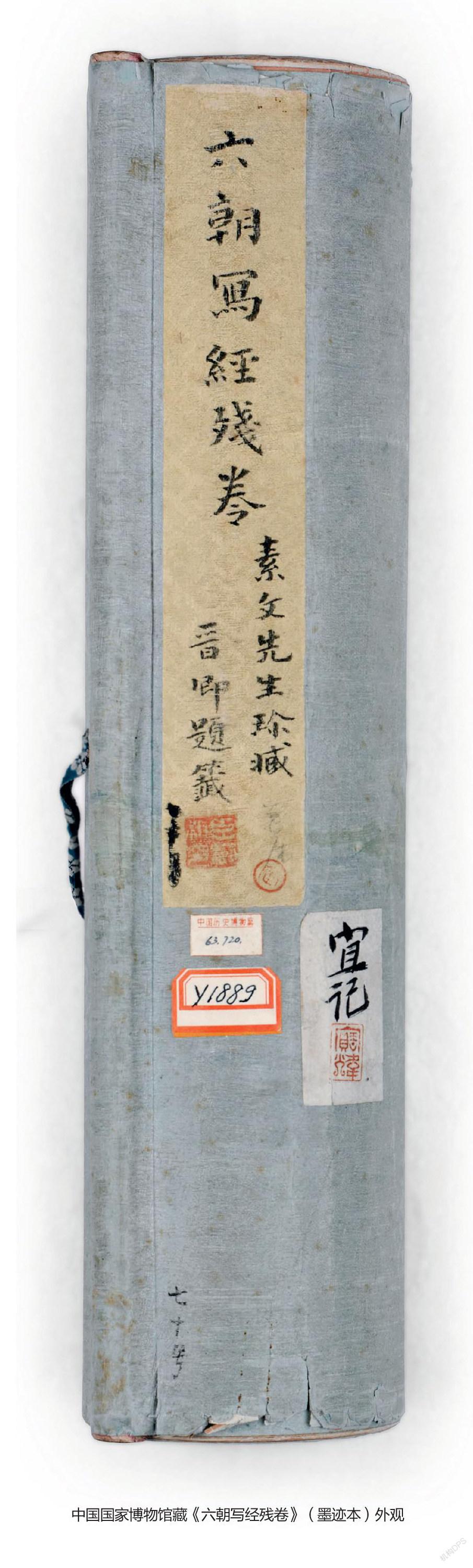

四、《六朝写经残卷》的题跋简介

此卷写经题签“六朝写经残卷,素文先生珍藏,晋卿题签”。“素文”即梁玉书,字素文,奉天人,宣统元年(1909)奉使监理新疆财政。梁氏好收藏吐鲁番出土文书,且收藏颇丰。除本卷外,中国国家博物馆另有一件梁氏旧藏写经《北凉以来写经残卷》,也收录于本辑《中华宝典》中。“晋卿”系王树枏(1851—1936),字晋卿,河北新城人,宣统初年任新疆布政使。王氏也是吐鲁番文书收藏的同道。题签下“宝炜”印识,系吴宝炜之印。吴宝炜(1879—1938),字宜常,河南潢川人,曾于民国时任中央考古委员会委员。

本卷有题跋数段,部分是梁玉书请同僚好友所题。卷首有王树枏于宣统二年(1910)的题跋,以及宣统三年(1911)夏潘震的题跋。卷中第8段及第9段后有王氏跋语两段。第11段后有宋小濂于民国三年(1914)的题跋。卷尾还有宣统二年赵惟熙的题跋。递藏者吴宜常于民国十七年(1928)跋于卷首第3段。此外,第4段后有吴氏于民国十九年(1930)的跋语。

民国时期,吐鲁番出土的珍贵文书震惊了世界。德、英、法、日等国开始了收藏吐鲁番文书的角逐。时至今日,梁氏旧藏多见于日本静嘉堂文库,王树枏旧藏现多在日本书道博物馆。虽如此,随着中国学者的努力以及学术信息的日益开放,中国的吐鲁番学已经走在了世界的前列。

约稿、责编:金前文、史春霖