如何破解老年教育政策执行困境:基于政策网络理论视角

摘要:人口老龄化已成为我国社会经济发展的关键制约因素,发展老年教育是积极应对人口老龄化的重要举措。虽然我国已制定一系列老年教育政策,但政策执行的困境使得老年教育发展仍很缓慢。我国老年教育政策的执行呈现出明显网状结构,从政策网络理论入手,可为分析和破解其执行困境提供参考。从构成主体上看,我国老年教育政策网络主要包括以中央政府为主导的政策社群、以专家学者和行业组织为核心的专业网络、以地方政府及其主管部门为中心的府际网络、由资源提供者构成的生产者网络以及成员复杂松散的议题网络,各类网络间的互动影响着老年教育政策的执行成效。以此来看,我国老年教育政策执行困境体现为:生产者网络多样性缺失,老年教育资源配置效能较低;政策社群和府际网络权责不明确,协作与冲突并存;专业网络和议题网络话语权较弱,参与度不高。因此,可从以下几方面寻求破解之策:一是从老年教育供给侧改革入手,构建多元主体参与的协同治理机制;二是明确政策社群和府际网络的权责分工,加强对老年教育政策执行的监督力度;三是通过对多类型政策工具的组合运用,提升老年教育政策执行成效;四是畅通利益表达渠道,保障公众在老年教育政策执行中的参与权和话语权。

关键词:老年教育;政策执行;破解策略;人口老龄化;政策网络理论

中图分类号:G72 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2020)06-0060-09 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2020.06.008

基金项目:国家社会科学基金青年项目“我国基本公共服务质量监测体系构建研究”(18CZZ034)。

作者简介:杨波,博士研究生,四川大学公共管理学院;副教授,四川广播电视大学培训学院(四川成都 610073)。

一、研究背景

人口老龄化已成为21世纪全世界面临的重大现实挑战。我国自1999年进入老龄化社会以来,人口老龄化的速度和规模都超过世界平均水平。据国家统计局统计,截至2019年末,我国60岁以上人口达2.54亿,占我国总人口的18.1%(中华人民共和国统计局,2020),预计到2050年前后,我国老年人口将达到4.87亿的峰值,占总人口的34.9%(新华网,2018)。为积极应对人口老龄化和老龄社会对经济社会发展的不利影响,我国提出了大力发展老年教育,充分开发和利用老年人口中潜在的人力资源,激发老年人在实现自我价值的同时不断为家庭和社会作出生产性贡献(董香君,2020)。党的十八大以来,在面对“未富先老”的严峻形势下,我国不断强化顶层设计,从中央到地方都出台了一系列有关老年教育的政策文件。例如,2016年国务院办公厅印发《老年教育发展规划(2016-2020年)》,明确提出要“以扩大老年教育供给为重点,以创新老年教育体制机制为关键,以提高老年人的生命和生活质量为目的”,“努力构建具有中国特色的老年教育发展格局”(国务院办公厅,2016)。2019年中共中央、国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》再次强调,要“提升新增劳动力质量、构建老有所学的终身学习体系,提高中国人力资源整体素质”(新华社,2019)。一系列相关政策的制定和完善为我国老年教育发展提供了良好的政策制度环境,推动了老年教育的蓬勃发展,为构建服务全民终身学习的教育体系奠定了坚实基础。

经过近年来的快速发展,虽然已初步建立起了省、市、县(市、区)、乡镇(街道)、居村委(社区)五级老年教育网络格局,但跟国外发达国家相比,我国老年教育总体仍处于发展的初级阶段(马丽华等,2018a)。据中国老年大学协会统计,截至2018年,全国共有7.6万所老年学校,有1300万学员参加学习(包括远程教育老龄学员),仅占当年60岁及以上老年人口总数的5%(人民网,2019),我国老年教育“排队报名”“一座难求”的现象还十分突出。为何在一系列老年教育政策的扶持下,我国老年教育的发展仍很缓慢,当前学界从教育学视角对我国老年教育政策执行现状、存在问题和应对之策的宏观分析较多,但对老年教育政策形成的内在机理,特别是在政策执行过程中各行为主体相互作用的动態关系关注不足,极少注意到政策执行成效已经成为影响老年教育政策目标达成的关键因素之一(陈原,2016)。从现实情况来看,我国老年教育政策作为公共政策的重要组成部分,远远超出了教育客观事实本身,呈现出现象背后各行为主体的利益关系和价值冲突(傅蕾等,2018),其执行受制于教育领域以外其他行为主体的意愿水平、资源配置、联盟结构与互动关系等因素,很容易出现政策执行的短暂性、随意性、粗糙性和变通性(吴结,2020)。事实上,我国老年教育政策执行已经呈现出明显的网状结构,拥有资源的各行为主体在利益博弈基础上形成了政策网络,其结构和行为主体间的互动关系影响着政策执行效果。因此,本文尝试从政策网络理论入手,在分析老年教育政策网络结构的动态变化,以及各行为主体基于资源的相互依赖和利益博弈基础上,阐述我国老年教育政策网络关系和政策执行困境,以期寻找破解之策。

二、政策网络理论及其适用性

1.政策网络理论的缘起

在传统的政策研究领域,有两种广为使用的方法:一是单纯依靠科层管理理论来明确国家与社会边界以及资源分配,呈现出“自上而下”的整体主义特点;二是依靠理性选择理论来分析个体和组织在公共政策运用中的功能和行为,呈现出“自下而上”的个体主义特点。但这两种线性政策分析模式无法解释多个行为主体在参与政策制定和执行过程中的互动本质,也无法很好地解释政策达成效果。为了弥合整体主义和个体主义间的裂痕,打破线性政策研究的阶段模式,20世纪70年代,根植于组织间关系理论、次系统和议题网络理论的政策网络理论逐渐在美国兴起,后经过英国、德国、荷兰等公共政策学家的修正而不断成熟。在当今社会价值多元、时空边界扩展和多元利益主体博弈的背景下,不同于传统的“自上而下”整体主义和“自下而上”个体主义的线性政策分析模式,政策网络理论认为把治理理论引入政策科学,构建一种分析行为主体及其复杂关系的新型分析框架和研究范式(Hansen,1997),并把政策运行过程视为各行为主体博弈互动导致的自身网络结构变动,能够更好地促进政策执行效果。该理论作为一种对公共政策重新概念化的理论成果,拓展了政策科学研究的维度和范式,逐渐成为西方公共政策领域的重要政策分析工具(Kenis et al.,1991)。

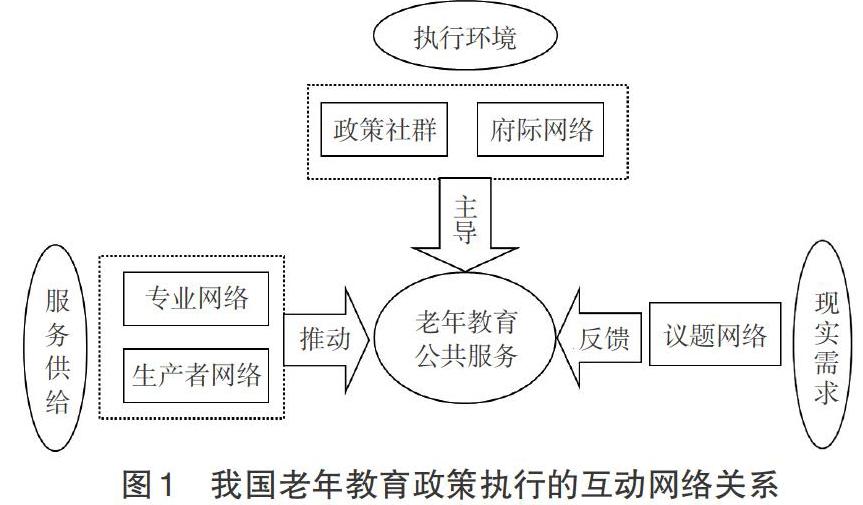

在我国老年教育政策网络中,根据各行为主体所拥有的不同资源进行角色定位,以多元行为主体利益博弈为逻辑分析基点,从网络环境支持、资源相互依赖的紧密程度以及行为主体在网络中的位置关系等维度进行甄别,便可形成老年教育政策执行的互动网络关系(见图1)。具体来看,人口老龄化趋势和国内外形势要求我国必须加快发展老年教育,在这种环境的影响下,政策社群和府际网络作为老年教育公共服务体系建设的主导者,负责制定方向正确、目标合理、措施具体可行的“理想化”老年教育政策,同时负责组织实施、监督老年教育政策的整个执行過程。生产者网络和专业网络在政策激励和规制约束下根据议题网络目标群体的现实需求提供精细化、多样性的老年教育产品,保证其供给的可及性和满意度。议题网络通过参与老年教育公共服务体系建设,及时反馈意见和建议,推动政府不断修正完善老年教育政策。各行为主体间的相互联系和密切互动构成了我国老年教育政策网络,共同影响着老年教育政策的执行成效和目标达成。

2.我国老年教育政策执行困境分析

(1)生产者网络多样性缺失,老年教育资源配置效能较低

政策网络结构的“开放—封闭”程度关系到各行为主体的互动关系,决定着资源配置效能。从我国老年教育政策执行结构来看,政策社群和府际网络掌握着绝对主导权,具有较强的科层管理特征,其网络结构边界较为封闭,开放程度有限。政策网络边界开放程度取决于两个方面:一是除政府以外其他行为主体进入网络的程度,二是各行为主体在网络中话语权的对等程度。考察老年教育市场不难发现,长期以来,我国老年教育主要沿用的是政府主导的一元化管理模式和供给体制(饶丽等,2019),老年教育公共服务主要靠政府提供,多样性和精准度都有待提高。尽管中央和地方政府也出台政策,提出通过委托代理、公私伙伴关系等市场手段提高老年教育公共服务的供给能力,但没有制定相应的配套措施和具体实施办法(倪闽景,2018),加之政府掌握着绝对的话语权,控制着利益诉求渠道和政策运行规则,处于政策网络的核心位置,属于政策网络中的强势方。这使得政策社群、府际网络和生产者网络之间地位不对等,导致其他诸如企业、社会组织、公众等行为主体基于利益的考量进入老年教育政策网络的意愿较低,看似开放的政策网络边界实则比较封闭。

封闭的政策网络结构边界使得生产者网络的成员数量有限,这导致老年教育的市场化程度较低,无法充分发挥市场在老年教育资源配置中的决定作用,难以发挥资源相互依赖的协同效应,进而影响老年教育政策执行效能。例如,作为在基础设施、课程资源、教学师资、学科布局、组织管理等方面都具有举办老年教育独特优势的普通高校,由于缺乏相应的配套政策支持,基本不愿意涉足老年教育。截至2016年,我国有2500多所普通高校,而举办老年大学或承担老年教育任务的仅100多所,绝大多数高校的资源并未面向老年群体开放(新京报,2019)。事实上,社会组织和民间机构作为举办老年教育的重要主体,可以极大缓解政府举办老年教育的财政压力。然而,尽管我国各级政府出台了一系列配套政策鼓励社会力量举办老年教育,但由于老年教育属于公共服务范畴,具有准公共产品属性,投资回报率低,加之长期以来老年教育游离于正规教育体系之外,缺少相应的激励措施,使得社会组织及民间机构服务于老年教育的意识和理念缺失(丁红玲等,2018),投资举办老年教育的意愿较低。在这样的背景下,老年教育的实施主要依靠各级政府,举办主体多为各级政府成立的老年大学、社区大学等机构。由于各级政府困于财政压力、科层管理体制弊端等不利因素,老年教育公共服务的多样性缺失,无法满足不同老年群体的多样化和个性化需求,影响了老年教育公共服务的可及性和获得感。此外,现有老年教育相关制度多属规划纲要、实施意见、通知等指导性文件,在国家层面还缺乏针对老年教育的专门立法,致使老年教育的实施缺少法律的支持和保障(吴遵民等,2019),从而导致老年教育政策执行乏力,优质老年教育更无从谈起。

(2)政策社群和府际网络权责不明确,协作与冲突并存

一方面,在老年教育政策网络结构中,政府占据主导地位,政策的执行效果主要取决于政策社群和府际网络之间的博弈互动,即中央政府与各级地方政府之间的利益博弈过程。我国有2.54亿老年人口,他们能否便利地接受老年教育,事关我国学习型社会建设和终身教育体系战略目标的实现。因此,中央政府在坚持政治理性和价值理性的前提下,从宏观战略的角度制定了一系列老年教育政策文件,实施“积极老龄化”政策,不断提高老年人口素质。然而,地方政府作为老年教育政策的执行主体,在“经济理性”的影响下,既要同中央政府的政策部署保持一致,又在认识上存在偏差,认为老年教育相比于学前教育、基础教育和高等教育而言不属于我国教育体系的主业,跟地方经济发展关系不大,不属于上级政府考核的主要业绩范围,故在推动老年教育工作时,有些地方政府缺乏大局意识和责任意识,重部署而轻落实,影响了政策执行的力度和效果(饶丽等,2019)。此外,政策的操作性不强也导致地方政府无所适从。我国老年教育政策的宏观性和原则性较强,但精细化程度不够,缺乏配套的实施细则,在管理体制、运行机制、经费保障等方面没有厘清中央政府和地方政府的权责,更没有制定量化的质量评价指标体系和监督考核机制,无法在老年教育实践中起到切实有效的支撑,这也使得地方政府在执行过程中摇摆不定。

另一方面,我国老年教育多头管理、各自为政的现象还比较突出。从老年教育的办学主体来看,主要有民政部门牵头的老年大学、教育部门牵头的老年大学(社区大学)、老干部门牵头的老干部学校、行业协会和社会组织牵头的老年活动中心,在管理体制上彼此相互独立,重复建设多,沟通协作少,在教育资源的互联互通和共建共享上十分欠缺(程仙平,2019;丁倩梅等,2019),造成了老年教育的资源浪费和运行效率低下。此外,对老年教育的管理涉及多个政府部门,缺少专门的政府职能部门进行管理,在具体政策的执行过程中容易出现府际之间管理主体不明、权责划分不清,进而导致推诿搪塞的现象。从长远来看,多头管理也会导致顶层设计和制度安排严重不足,存在宏观站位和战略布局上的缺陷,进而影响老年教育的深化发展(苟荣津等,2018)。

(3)专业网络和议题网络行为主体话语权较弱,参与度不高

在老年教育政策网络结构中,政策社群和府际网络具有政策的制定和执行权,而议题网络和专业网络在互动过程中处于弱势地位,缺乏利益表达的话语权和影响力。具体表现在以下三个方面:一是专业网络的参与度有限。专业网络通过专家座谈会、两会提案、内参报告、专业文章等渠道为老年教育政策的制定和执行提供决策建议,是政府的“重要智囊”,但由于其参与主体分散,很难对最终的政策产生决定性影响。近年来,很多政协委员、人大代表和专家学者呼吁出台老年教育配套政策,把老年教育纳入基本共服务范畴(倪闽景,2018;李珺等2019;丁晓华,2020),但缺乏足够的信息和权威支持,导致建议建言“吸纳不足”。二是专业网络和议题网络的互动不深。由于议题网络专业知识不足,又缺乏与专业网络间的有效互动,导致专家学者的意见建议难以通过新闻媒体反馈给政府部门。三是议题网络的参与度不高。事实上,议题网络主体中最主要的行为主体是公众,他们是老年教育政策执行最直接的利益相关者,其受益程度直接决定着政策的执行效果,也对此最有发言权,然而其参与老年教育政策执行的积极性却不高。究其原因,可归结为以下两个方面:一是公众对老年教育缺乏正确的认识,主观认为老年教育就是消遣娱乐,对老年教育在提升生活品质、服务社会等方面的功能认识不足,认为老年教育就是老年人打发时间的休闲方式,对社会的贡献价值不大(郑新等,2018)。二是我国老年教育的供给还不够平衡和多样化。老年教育在区域、城乡、群体供给上的不平衡,以及难以满足不同老年群体的多样化需求(马丽华等,2018b;王颖等,2019),导致老年人的体验感较差,降低了其参与意愿。

四、我国老年教育政策执行困境的破解之策

1.从老年教育供给侧改革入手,构建多元主体参与的协同治理机制

公共政策的执行过程实质是公共部门、社会组织、私人部门和公众等行为主体间的互动,政策网络的开放程度越高,拥有不同资源的行为主体在政策执行过程中的互动就越频繁,政策执行成效就越明显。在我国老年教育政策的执行过程中,需要除政府以外的其他行为主体合作发挥协同效应,共同提供方便可及、群众满意的老年教育产品。因此,要破解老年教育政策执行困境,就需要创新老年教育发展机制,从老年教育供给侧改革入手,构建政府、市场和社会“三驾马车”共同参与的协同治理机制。具体而言,政府要加大制度供给和政策支持,通过委托代理、项目合作等方式购买老年教育公共服务,在重组资源的同时实现成本分担,这既有利于缓解政府财政压力,又能够更好地满足老年教育产品有效供给,提升老年教育公共服务的可及性和均等化水平。

构建面向老年教育的协同治理机制,就是要让各行为主体在公开、平等、理性对话基础上不断加深相互间的信任和理解,通过博弈互动实现利益协调。而要提升老年教育协同治理的整体绩效,就必须抓住目标、利益和信息三个核心要素。一是统一政策目标。目标是公共政策的“硬核”,也是政策执行的先导。在老年教育政策网络结构中,目标的明确有利于调动各行为主体的积极性,实现协同效能的最大化。需要注意的是,在政策目标达成过程中,各行为主体的协同方式会发生偏向和异化,这就需要处于政策网络中心的政府从顶层设计入手,进行适当的行政干预,在管制和放权中找到平衡点,通过评估考核、制约监管等制度供给将各行为主体拉回到既定的政策目标上来。二是弥合利益冲突。在老年教育政策执行过程中,各行为主体的价值取向是不一样的。作为政府而言,向老年群体提供老年教育这一准公共产品是其职责,主要体现为公共利益,而其他行为主体则更注重个体利益,各个行为主体在价值取向上存在张力和冲突。为了弥合利益冲突,就需要通过创建交流平台、公开理性对话、听取意见建议、出台激励相容政策来保证各方利益,从而实现价值共赢。三是加强信息沟通。打破信息壁垒,实现信息有效沟通是保证老年教育协同治理成效的重要基础。长期以来,公共部门之间、公共部门与私人部门间的信息不对称,难以做到高效协同。在构建面向老年教育协同治理机制时,有必要建立用于发布老年教育相关信息的平台,满足各行为主体在诉求表达、资源整合等方面的需要。

2.明确政策社群和府际网络的权责分工,加强对老年教育政策执行的监督力度

在我国的老年教育政策网络中,政府处于网络的中心,起着宏观指导、统筹协调、制约监督的作用。“以上率下、上下联动”是我国政策运行的独特优势,因此,要进一步明确央地之间、府际之间的权责,充分发挥自上而下和自下而上相结合的政策执行模式,构建政策执行“一盘棋”格局。一是要改变老年教育管理“政出多门、九龙治水”的复杂局面。当前,我国老年教育的举办主体涉及教育、民政、文化、老龄等多部门,在政策执行过程中由于职责不清、分工不明,各部门存在机械执行和变通执行现象,无法形成合力整体推进。因此,有必要构建权责明确、分工细致的跨部门协同监管机制,以“整体政府”的理念推进老年教育政策落实落地。二是要按照继续教育和终身教育的理念,把老年教育作为各级政府的一项民生任务和兜底工程进行定位,把老年教育纳入我国基本公共服务范畴。建议在即将制定的《“十四五”推进基本公共服务均等化规划》中,将“普惠性老年教育”纳入各级政府基本公共教育服务的重点任务,明确各级老年教育机构的分级分层地位,制定老年教育公共设施和教育资源的建设标准,在经费支持、机构设置及人员编制等方面予以政策保证(蒋文宁,2018),并将老年教育推进成效纳入各级政府绩效考核内容。同时细化老年教育政策举措,建立精细化的责任清单制度,逐项列出具体任务,以此明确央地之間、府际之间的权责分工。三是建立强有力的监督机制。可设立专门的监督委员会,完善事中事后监管制度,增强各级政府对老年教育政策执行的责任感和压力感,同时要借助外部监督,通过新闻媒体、社会舆论等对老年教育政策执行环节进行监督,确保政策落实落细。此外,国家要适时出台《终身教育法》或《成人教育法》,进一步明确老年教育的性质地位、管理体制、发展规划、经费投入、评估监督等具体事项,制定老年教育质量评价指标体系,健全“履职照单免责、失职照单问责”的行政问责机制,完善多层次的老年教育政策执行监控网络,防止政策执行变通走样。

3.通过对多类型政策工具的组合运用,提升老年教育政策执行成效

政策工具是政策目标达成的重要载体,其科学运用至关重要(杨波,2019)。按照政府干预强度不同,从高到低依次为强制性政策工具、混合型政策工具和自愿性政策工具。强制性政策工具强调政府权威,以政府管制为主,政府干预最高;混合型政策工具既强调政府管制,同时又要调动市场因素,注重鼓励其他行为主体进入老年教育市场,并给予一定的自主权;自愿性政策工具政府干预最低,注重鼓励志愿组织、家庭、社区和个人自愿加入老年教育发展行列。多种政策工具的综合运用能够调动政府、市场和社会参与举办老年教育的积极性,可以在缓解政府财政压力的同时使老年教育产品的供给更加多样化和个性化。首先,老年教育作为一种准公共产品,政府应当将其作为一项公共事业加以推动,同时要运用强制性政策工具,在规划编制、政策制定、指导监督等职能上发挥主导作用,为各类行为主体举办和参与老年教育提供政策支持和制度安排(杨德广,2017)。其次,政府的能力和资源是有限的,因而应当注重对混合型政策工具的使用,加大政府购买老年教育公共服务的力度,把政府不擅长的交给市场,强化制度供给,通过市场竞争、合同外包、定向委托等方式,以及出台税收减免、费用补贴等激励性配套政策,鼓励私营企业、高等院校、科研机构和民间组织等行为主体充分发挥自身在资源、资金、专业等方面的优势,协同推进老年教育公共服务的供给(程仙平等,2016)。最后,要充分发挥自愿性政策工具的作用,通过加大对老年教育社会价值的宣传,鼓励不同年龄、不同阶层和不同职业的志愿者参与老年教育,建立由志愿者组成的师资队伍和工作队伍。同时,应当鼓励私人部门和社会组织创立老年教育公益发展基金和捐资办学,为老年教育增添资金保障(王剑波等,2020)。此外,还应充分发挥老年人的主动性,鼓励其组织开展自助教育和分享教育(于忠慧,2016)。通过强制性、混合型和自愿性政策工具的组合运用,积极推进政府、市场、社会和公众在老年教育上的共治,以共赢思维解决利益博弈难题,进而提升老年教育政策的执行效果。

4.畅通利益表达渠道,保障公众在老年教育政策执行中的参与权和话语权

公众既是公共政策的提出者也是最终受益者,如果一项公共政策不能真实反映公众需求并使这种需求得到满足,那么在其执行过程中公众的接受度会大打折扣(周义程,2016)。因此,让公众通过一定方式参与政策的制定和执行,并在此过程中表达自身利益诉求,是保障老年教育政策有效执行的前提和基础。长期以来,我国老年教育政策制定和执行的主要模式是“政府主导、精英参与”,公众参与的程度不深且效果不佳。显然,这种“自上而下”的政策执行模式忽视了议题网络行为主体特别是公众的参与,难以有效满足老年学习者的真实需要,导致老年教育资源的供给和需求匹配失衡。因此,有必要构建政策社群和府际网络牵头,以专业网络为核心,以议题网络为基础,主体紧凑、利益均衡、信息对称的老年教育政策网络(王洛忠等,2016)。一是营造良好舆论环境。各级政府要加大对老年教育政策的宣传力度,通过专家发声、媒体正面报道等形式宣传老年教育的重要价值和意义,逐步摆脱老年教育“边缘化”困境,不断提高公众参与老年教育的意識。二是向关键群体寻计问策。运用公共政策执行中的关键公众接触法,政府通过定期召开座谈会,邀请从事老年教育的专家学者、城乡基层老年群体代表、老年教育举办方代表、政协委员和人大代表等就老年教育政策执行现状和存在的问题进行问诊把脉,帮助政府及时修正政策执行偏差。三是开展面向民众的调查。政府可通过调查问卷、电话访谈和座谈会等形式开展大规模调查,收集公众关于老年教育政策的反馈信息,为老年教育相关决策政策调整提供参考,构建需求导向的老年教育服务供给体系(谢宇,2020)。

参考文献:

[1]程仙平(2019).老年教育公共服务体系的构建逻辑与图景——基于新公共服务理论视角[J].河北师范大学学报(教育科学版),21(4):95-100.

[2]程仙平,赵文君,郭耀邦(2016).老龄化背景下老年教育的转型升级:多重理论视角的审视[J].职教论坛,(15):60-64.

[3]陈原(2016).福建老年教育政策研究——基于文本分析的视角[D].福州:福建农林大学.

[4]丁红玲,宋谱(2018).困厄与超越:我国老年教育发展的思考[J].职教论坛,(10):78-82.

[5]丁倩梅,陈标,向斌等(2019).四川省老年教育发展现状调查及政策建议[J].现代远程教育研究,31(4):86-93,103.

[6]丁晓华(2020).积极推动发展普惠性老年教育[EB/OL].[2020-03-01].http://www.rmzxb.com.cn/c/2020-01-17/2508214.shtml.

[7]董香君(2020).国际老年教育:演进逻辑、演进特征与价值向度——基于联合国老年教育文本的审视[J].现代远距离教育,(1):3-10.

[8]傅蕾,吴思孝,程仙平(2018).老年教育政策价值研究:基于政策文本的审视[J].现代教育管理,(4):48-53.

[9]苟荣津,夏海鹰(2018).学习型社会背景下老年教育可持续发展探究[J].成人教育,38(2):42-44.

[10]国务院办公厅(2016).国务院办公厅关于印发老年教育发展规划(2016-2020年) 的通知[EB/OL].[2020-03-01]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-10/19/content_5121344.htm.

[11]蒋文宁(2018).“养教用”结合的老年教育新模式探索[J].成人教育,38(3):42-45.

[12]李珺,贾凡(2018).社区教育纳入基本公共教育服务的必要性及策略选择[J].现代远程教育研究,(6):64-71.

[13]马丽华,王倩然,程豪(2018a).老年学员网络学习能力差异研究——兼论基于学习权视角的对策建议[J].中国电化教育,(9):109-116.

[14]马丽华,叶忠海(2018b).中国老年教育的嬗变逻辑与未来走向[J].南京社会科学,(9):150-156.

[15]倪闽景(2018).将老年教育纳入基本公共教育范畴[EB/OL].[2020-03-08].http://www.china.com.cn/lianghui/news/2018-03/08/content_50681367.shtml.

[16]饶丽,卢德生(2019).改革开放40年我国老年教育的发展历程[J].中国成人教育,(1):9-13.

[17]人民网(2019).收费低廉、课程丰富,老年大学“一座难求”[EB/OL].[2020-03-01]. http://edu.people.com.cn/GB/n1/2019/1112/c1053-31450071.html.

[18]王劍波,宋燕,高文燕(2020).老年教育基本问题探析[J].中国成人教育,(1):12-18.

[19]王洛忠,张艺君(2016).首都教育决策中公民参与研究——以政策网络理论为视角[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),45(4):52-59.

[20]王颖,李琦(2019).国内外老年教育研究综述与展望[J].社会科学战线,(10):217-224.

[21]吴遵民,邓璐,黄家乐(2019).从“老化”到“优化”——新时代老年教育的新思考与新路径[J].现代远距离教育,(4):3-8.

[22]吴结(2020).老年教育政策内容的四重审视[J].成人教育,(1):35-39.

[23]吴思孝(2019).我国老年教育的历史追溯与未来展望——基于政策发展视角[J].成人教育,39(6):42-48.

[24]谢宇(2020).公共服务均等化视角下我国老年教育发展策略[J].现代远程教育研究,32(1):84-92.

[25]新华社(2019).中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》 [EB/OL].[2020-03-01].http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/21/content_5454347.htm.

[26]新华网(2018).到2050年老年人将占我国总人口约三分之一[EB/OL].[2020-03-05].http://www.xinhuanet.com/health/2018-07/20/c_1123151851.htm.

[27]新京报(2019).依托高校资源,加快老年教育发展[EB/OL].[2020-03-11].http://www.bjnews.com.cn/opinion/2019/03/11/554775.html.

[28]熊必俊,郑亚丽(1989).老年学与老龄问题[M].北京:科学技术文献出版社:75.

[29]杨波(2019).论基本公共服务均等化的演进特征与变迁逻辑——基于2006-2018年政策文本分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),40(5):196-202.

[30]杨德广(2017).普通高校的继续教育应着力发展老年教育[J].终身教育研究,28(6):23-31.

[31]衣华亮,苏晓佳,徐西光(2017).转型期教育政策执行偏离探析:政策网络视角[J].江苏高教,(7):14-18.

[32]于忠慧(2016).中外老年教育比较研究[J].中国成人教育,(3):19-22.

[33]郑新,韩伟,于维洋(2018).精神文化养老服务产业:老年教育供给困境及对策研究[J].河北经贸大学学报,39(4):95-99.

[34]中华人民共和国统计局(2020).2019年国民经济运行总体平稳,发展主要预期目标较好实现[EB/OL].[2020-03-01]. http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-01/17/content_5470097.htm.

[35]周义程(2016).公共服务供给中公民参与有效性的提升路径——基于目标—因素匹配模型构建维度的考量[J].公共管理与政策评论,5(1):26-35.

[36]Dowding, K. (1995). Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach[J]. Political Studies, 43(1):136-158.

[37]Forrest, J. B. (2003). Networks in the Policy Process: An International Perspective[J]. International Journal of Public Administration, 26(6):591-607.

[38]Hansen, J. B. (1997). A New Institutional Perspective on Policy Network[J]. Public Adminstration, 75(4):669-693.

[39]Kenis, P. N., & Schneider, V. (1991). Policy Network and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytic Toolbox[M]//Marin, B., & Mayntz, R. (Eds.). Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt am Main:Campus Verlag:25-29.

[40]Marsh, D., & Rhodes, R. A. W. (1992). Policy Networks in British Politics: A Critique of ExistingApproaches[M]// Marsh, D., & Rhodes, R. A. W. (Eds.). Policy Networks in British Government.Oxford: Clarendon University Press:13-14.

责任编辑 谭明杰