地方立法应对义务教育体育美育作刚性规定

王锡明

体育、美育是义务教育的组成部分,也是实施素质教育,使学生德、智、体全面发展的重要载体。长期以来,义务教育阶段体育、美育被虚化、弱化和边缘化的问题比较突出。除了高考指挥棒的影响,法律法规缺少对体育、美育的刚性规定,也是造成其弱化的重要原因之一。地方性法规的重要功能是对法律法规实施的细化和拾遗补缺,结合地方实际,充分运用地方立法权对义务教育体育、美育作出刚性规定,对促进素质教育和教育均衡发展具有积极的作用。

一、体育、美育是“五育”的重要组成部分

《中共中央、国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》指出:“实施素质教育,必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。学校教育不仅要抓好智育,更要重视德育,还要加强体育、美育教育和社会实践,使诸方面教育相互渗透、协调发展,促进学生的全面发展和健康成长。”《中共中央、国务院关于深化义务教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出,“强化体育锻炼,坚持健康第一,实施学校体育固本行动。严格执行学生体质健康合格标准,健全国家监测制度。增强美育熏陶,实施学校美育提升行动,严格落实音乐、美术、书法等课程,结合地方文化设立艺术特色课程。要坚持‘五育并举,全面发展素质教育”[1]。《中华人民共和国教育法(2015年修正)》第五条规定,“要培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人”。中办国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。加强义务教育阶段体育美育,通过切实措施达到教育全面均衡发展,既是全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,遵循教育规律和人才成长规律的客观要求,也是深入贯彻《决定》《意见》精神,落实义务教育法等法律法规规定、在新时代培育和践行社会主义核心价值观必不可少的实践路径。

二、体育、美育被弱化的现象比较突出

一是重视程度不够,教育教学任务不按规定落实。虽然义务教育法,省市等义务教育地方性法规对体育、美育有相关规定,教育部门也颁布了一些课程标准,但都没有得到应有的重视和完全落实,效果大打折扣的现象普遍存在。如有的中小学,体育、美育教学出现“体育就是跑一跑,音乐就是唱一唱,美术就是画一画”[2]的窘况。在初中阶段,由于音乐、美术考试成绩不计入高中阶段学校招生录取总分,有的地方还错误地将以上课程当作了“副课”,造成教师可以教哪算哪,学生学哪算哪;到了毕业年级或会考等节点,“副课”给“主课”让道、“主课”挤占“副课”的现象时有发生,很难谈得上国家教育部门规定的教育教学效果。二是师资力量普遍薄弱。大中城市中小学体育、美育教师基本能保证,但不少县城及乡镇体育、美育教师短缺。据2019年调研统计,陇东某市义务教育阶段学校体育、音乐、美术教师分别差571、539、580人[3]。同时,体育、美育教师编制被挤占、职称晋升困难的问题比较突出。三是硬件条件参差不齐,教育教学质量普遍较低。大中城市和部分县城义务教育阶段体育、美育教学器材设施配备和使用率尚可,但不少县城及乡镇中小学缺少钢琴、多媒体教室、塑胶操场、实训室等国家教育部门规定的设备设施,大多是一些陈旧简单的教学设施和用具。有的中小学虽然上级主管教育部门配备了一些体育、美育等教学器材,但因为没有教师会教会用,致使不少器材“束之高阁、尘封已久”。体育、美育教育的弱化,造成中小学生身体素质的不断下降、思想品德和艺术素养缺失,素质教育和均衡教育大打折扣。

三、地方性法规缺乏对义务教育阶段体育、美育的刚性规定

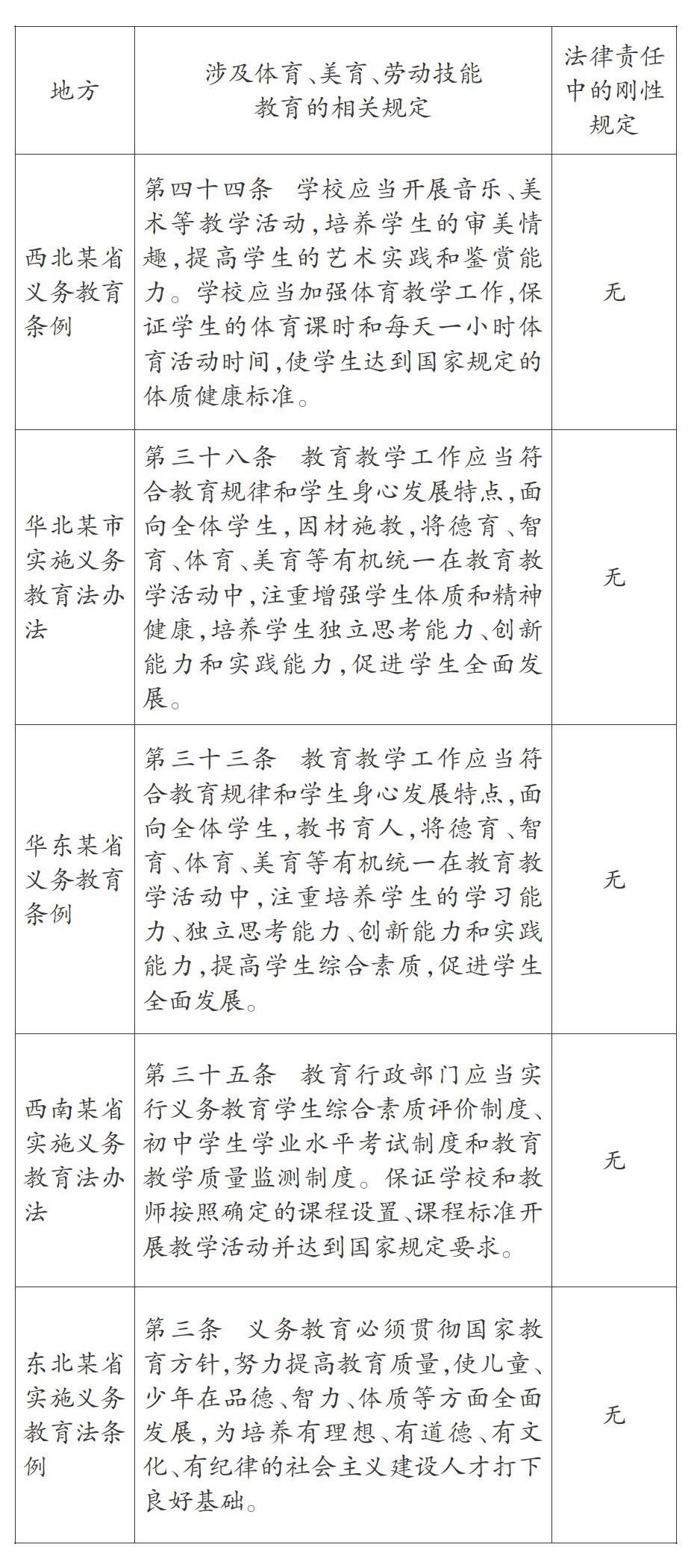

通过对各地义务教育方面地方性法规的梳理,发现照抄照搬的现象较多,有的规定过于笼统、抽象、原则,提倡性、号召性、宣誓性条款较多,具体化、刚性化的可实施条款较少(见下表)。

法律上的权利和义务是法律关系的一个重要构成要素,没有法律权利和义务,也就不存在法律关系。法律责任是立法技术的一项重要规则,法规内容如果笼统,只是宣誓性、提倡性、政策性内容的,就谈不上针对性、可操作性和实效性[4]。在调研中,不少师生反映,由于體育、美育教育没有刚性规定,所以在教学中学校和师生对其完成的“好与差”都自认为“关系不大”。

四、地方立法对体育、美育作出刚性规定的几点建议

由于中央立法的普遍性和概括性,因此地方性法规的规定要具体一些、细致一些,要有较强的针对性、可操作性和实效性。根据立法法的有关规定及中办国办《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,针对义务教育中的短板和国家关于继续完善国家教育立法,制定有关素质教育的制度和法规,逐步实现素质教育制度化法制化的精神,地方义务教育条例或实施义务教育法办法在修改中,应考虑吸收以下内容:

一是针对有的地方没有将“素质教育”纳入政府及其教育行政主管部门职责和教育督导及考核体系的问题,根据两个《意见》“关于地方各级党委和政府要把学校体育和美育纳入重要议事日程,纳入地方经济社会发展规划,积极完善评价机制”等要求,在法规中规定“ 县级以上人民政府及其有关部门应当建立目标工作责任制,把普及义务教育和实施素质教育作为考核主要领导及有关负责人的重要内容,把体育、美育纳入教育督导和考核体系,督导和考核结果向社会公开,并作为对被督导部门和学校及其主要负责人考核奖惩的依据。县级以上人民政府及其教育行政部门应当对没有纳入教育督导和考核体系的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。发生违反本条例的重大事件,造成重大社会影响的,负有领导责任的人民政府或者人民政府教育行政部门负责人应当引咎辞职”。切实提高“素质教育”的重要地位,增加刚性规定和具体措施,强化政府及相关部门的职责。

二是针对有的地方特别是农村中小学体育美育专业教师少、代课教师多、教师编制挤占严重、职称晋升困难、生活补助政策落实不够的问题,根据两个《意见》关于“各地要加大力度配齐配强中小学体育、美育教师,未配齐的地区应该每年划出一定比例用于招聘体育、美育教师”等要求,规定“县级以上人民政府应当按照核定的编制足额配备各学科教师。教师编制不得挤占、挪用、截留。教师应当具有国家规定的教师资格,体育、美育教师在职称晋升中可以单独设立岗位,在生活补助发放上同其他教师享受同等待遇。县级以上人民政府及其教育行政部门发生违反本条例的现象,对主管人员和其他责任人员依法给予行政处分”。

三是针对有的地方把体育、美育当“副课” 、课程不落实和随意挤占等问题,根据《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和中办国办《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的有关要求,规定“县级以上人民政府及其教育行政部门要严格按照国家课程方案和课程标准实施教学,中小学校体育教学时间,每天运动时长不少于1小时。除体育免修学生外,未达到体质健康合格标准的,不得发放毕业证书。严格落实美学课程,建立学生艺术素质测评制度。测评不合格者,应当安排补考,成绩合格者发放毕业证书。不按照国家课程方案和课程标准实施教学,无故取消或者挤占体育、美育、劳动技能课程,影响学生学业质量标准的,由上级人民政府行政主管部门责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分”。进一步强化相关政府和教育部门的责任,使体育美育教学的相关规定清晰具体,增强法规的可操作性。

四是针对体育、美育专项经费短缺、挤占挪用的问题,根据两个《意见》关于“各级政府要调整优化教育支出结构,完善投入机制,地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校体育、美育工作”等要求,规定“县级以上人民政府应当根据中小学体育、美育课的特点和需求设立并逐年增加体育、美育专项经费,任何组织和个人不得侵占、截留、挪用。县级以上人民政府应当建立科学合理的义务教育体育、美育专项经费管理、审计监督和定期公告制度。县级以上人民政府违反本条例规定侵占、截留、挪用中小学体育、美育专项经费的,由上级人民政府责令限期改正;情節严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分”。进一步强化体育、美育的经费保障,确保义务教育阶段中小学体育、美育工作的顺利开展。

参考文献:

[1]《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,中华人民共和国教育网,http://www.moe.gov.cn/2019-07-08。

[2]李先东:《义务教育阶段中小学音体美教学现状及对策》,中华人民共和国教育网,http://www.moe.gov.cn/2020-05-22。

[3]刘民民:《陇东地区义务教育阶段音乐体育美术教育现状及思考》,载《科教文汇》2019年第4期。

[4]张文显:《法理学》,法律出版社2007年版。

(作者单位:甘肃省人大常委会教科文卫工委)