云中之子

——赵革非

李 晟 李大宏

1.大同市鼓楼东街关帝庙文物管理所 2.大同市三晋文化研究会,山西 大同 037004

“为人民、国家、社会,就是牺牲了个人,能予社会有万分之一的利益也不枉此一生。”(汇川《语痕》卷十四扉页,1933年)这是他骨子里永恒的主题,更是他一生的夙愿和追求。

他,就是著名方志专家姚斌先生于1985年在其史学论文《大同府署六百年变迁》中着重讲到的“五四运动中冲锋陷阵的马仲”,“大同学生会主席兼山西省立第三师范学生自治会会长马仲”。

他是中国共产党初创时期山西大同城内最早的秘密党员、革命先驱。1925年5月底至次年春,党组织委他挂帅,发起并组织领导了大同地区声势浩大的五卅援沪行动暨声援省港大罢工等革命行动,并将运动推向了高潮。此时的马仲(马俊),正是这次大同地区爱国运动的总指挥,被推举为“大同各界沪案后援联合会”总会主席。

在如火如荼的岁月里,他的胞弟马元和年仅八岁的胞妹马玉梅(马冰清),和那些大哥哥、大姐姐们一道,勇敢地投身到运动当中,贴标语、散传单、绘漫画,游行助威,募款献爱。

事后,马仲在日记中深有感触地回顾了当时的情景:

“由昨天的预告才知道今天是废历的五月初五端阳节,因而想起了凉糕的凉,粽子的甜,以至于麻团愈嚼愈有味了。说起来真的寒酸,其实不知怎地这几样节品在我是好久没有口福享受的了。民国十四年的今天,正是哀鸿遍野呼叫连天的五卅惨案。我中华民众们轰轰烈烈举行着爱国运动呢!那时我刚二十岁,在三师校里四年级读书。当时在这个怒潮中,故乡的农、工、商、学、兵组织了一个‘大同各界沪案后援联合会’,我以小有聪明及好动故,被选为总会主席。除综理一切会内事务外,还要接见各地来同的宣传委员和代表,早六点钟起,夜十二点钟为止,一天到晚忙忙碌碌顾不了其余的事,最可笑的连自己吃饭都弄的忘掉了。所以这一年的端午是马马虎虎的过去了,心中就没有觉晓有这么一个节令。”

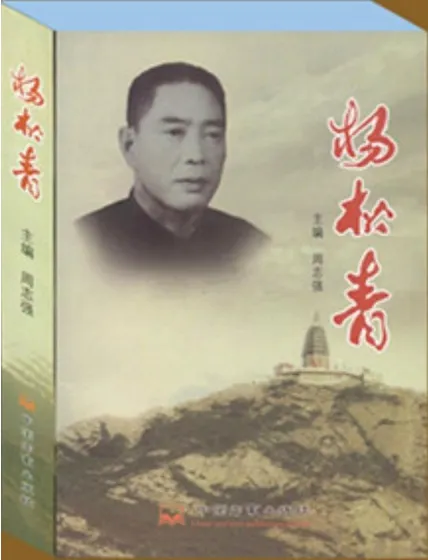

2011年12月,作家出版社出版的《杨松青传》用了一定的篇幅作了介绍:

“大同五卅援沪运动领导机构及其组成人员:

领导机构:大同各界沪案后援联合会总会

总会主席:马仲(又名马俊,赵革非,马革非。笔者注)

总会副主席:王振翼(又名:王仲一,早期革命活动家,革命烈士。笔者注)、王梦樵、张树珊、王振节。

总会下设六个办事机构(五人为一组):

运动组织组组长:杨永颐

宣传演讲组组长:高应兰

对外联络组组长:马仲(兼)

募捐活动组组长:郑足

后勤服务组组长:尹欲仁(三师校长兼)

学生纠察队队长:杨德魁(又名杨松青,杨秀峰,徐向前元帅入党介绍人,解放战争时期任第二野战军敌工部长。笔者注)”

他是晋冀绥蒙最早的学运、兵运、工运领袖,革命活动家赵振江(马仲,马俊)。大革命及土地革命时期,他把握一切有利时机,积极宣传革命主张,唤醒爱国志士和热血青年走上革命征途。

他参与创建晋绥革命根据地,并首任边区行政公署总会计师,1940年2月晋绥边区行署成立后,赵革非(马仲、马俊)被授予会计师职称,这在当时革命根据地实属罕见。

1941年初,他先后兼任晋绥行署财会干训班和抗战学院讲师。他以丰富的财会和文化知识,为根据地的发展和壮大培养了大量紧缺人才和后备干部。

他悉心襄助刘少白先生经营边区政府西北农民银行,繁荣边区经济。消灭杂币、肃清伪钞,提高西北农币使用率,稳定根据地金融秩序,将有限的财力用在刀刃上,极大地满足了军事斗争的需要,有力地支援了中央陕北和抗日军民的供给。另外,他还为边区财政和民教工作制定和完善了一系列相应法规。

他就是20世纪初由山西大同城内走出的著名革命家赵革非。

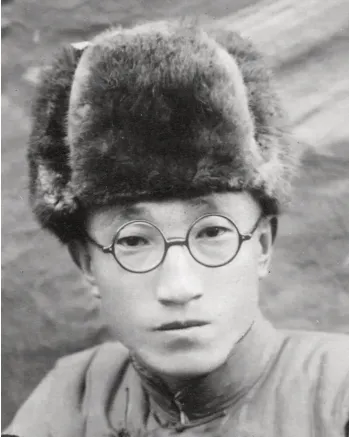

赵革非(1906—1947),原名马仲,字绍宣,号幼雄,化名马俊、赵振江、赵克非、马革非、马克非、马克、马革等,笔名汇川、冷风、铁汉,回族,山西大同城内人。

1944年底至1945年春夏,根据革命斗争需要,赵革非到边区公安总局和中央分局城市工作部专事秘密工作。日本投降前夕,为夺取抗日战场的绝对主动权,捍卫抗战胜利果实,巩固和扩大解放区,分局考虑选派一名既有丰富敌区工作经验,又熟悉当地情况,且具备相当社会声望的边区高级干部赴待解放区指导开展工作。赵革非按照中央分局的安排,以中共晋绥分局国军工作部和晋绥军区回民司令部(晋绥回民支队)负责人的双重身份,化名马革非、马革、马俊、马克非、马克,代表晋绥分局和军区,带领一支骑兵队伍,深入雁门地区、绥蒙地区,指导城市工作,兼做国民党高层和少数民族上层人士的策反争取工作,配合主力部队收复归绥、解放大同。

同年10月,赵革非亲往左云县城向分局和军区有关领导详细介绍大同的情况,并对大同的对敌斗争形势作了细致的分析和评估。10月中旬,在左云县召开的收复归绥、解放大同动员大会上,赵革非在发言中进一步向与会指战员介绍了大同方面的具体情况。此后,他按照上级部署与中共雁门区党委、绥蒙区党委及城工部和五地委的相关负责同志高克林、苏谦益、李登赢等密切配合,开展对敌斗争。并先后派出敌工干部马启禹、贺三连(山西朔州人,1947年牺牲)、许剑宝(曾长期潜伏大同城青龙阁前街5号杨姓院,解放后曾任内蒙古乌兰察布盟公安处长,自治区民族事务委员会副主任)等,利用合法身份打入敌人内部,侦察敌情,分化敌军,为晋绥、晋察冀野战部队联合发起晋北战役、攻克大同创造条件,扫除障碍。其间,赵革非在绥蒙、雁门及大同周边区域活动近700个日日夜夜,怀着对家乡的挚爱,充分利用人熟、地熟、关系多的优势,辗转奔波于白马城、龙探头、高山、鹅毛口、常流水、黑流水、盘道、上下窝寨、马家会、丰镇、左云、右玉、怀仁、宁武、朔县、井坪、窝窝会等方圆数百里地区,及时收集敌特部署和相关情报呈报分局。无论走到哪里都和那里的人民群众打成一片,这给他的工作带来了意想不到的收获和便利。据赵革非当年住过的大同城郊安家小村房东银梁子回忆:“老马和我们相处得就像一家人,他最喜欢吃我们做的莜面窝窝。”中国人民解放军装甲兵部队原政委裴周玉将军在1984年2月27日的来信中说:“马革非同志是绥蒙革命大家庭中熟悉的一员……”当年,赵革非虽在大同外围活动,离城内自己家近在咫尺,但为了从事的神圣事业,为了严守党的机密,他一次也没能回家看看分别十余载日夜思念的亲人。据当时主持晋绥雁北地委城工工作的刘耀宗(化名白奇,曾任国家冶金总局局长)在1985年9月13日写给赵革非胞妹马玉梅的信中说:“革非同志是四六年我军第一次围攻大同时,由晋绥分局派往大同一带做地下工作的同志。他是由分局直接领导,工作的内容,由分局掌握,我们当时无权过问。”在艰难的斗争环境中,赵革非顽强地奋战在解放大同的对敌斗争前沿。1947年任晋绥大同县委书记的康庄同志在1985年1月12日写给马玉梅的信里也提到:“1947年我到大同县委工作,在高山附近一个村,经白奇(刘耀宗)引见,我见到了你的兄长马革非同志。”1946年8月,赵革非成功策动了国民党军驻大同城北的海福龙将军率部起义。海部起义对大同守军是致命的打击,在政治上产生了极大影响。当年的解放区各大报刊都作了报道。

1946年9月解放军撤围大同后,上级决定赵革非继续留任国军工作部部长,在分局直接领导下负责做国民党高级俘虏的思想感化和教育工作。他一丝不苟地执行党的方针、政策,说服、规劝、引导被俘国民党高官进行瓦解和策反大同国民党守军的工作。这一时期,他为1949年和平解放大同做了许多铺垫。1947年9月的一天,奔波忙碌了多时的赵革非,突然接到上级通知,要他火速返回兴县中央分局机关参加整风。于是,他风风火火地踏上了回分局机关的路程。同年冬,在“搬石头”运动中,因坚持原则,遭到残酷迫害,不幸含冤牺牲在他曾经工作和战斗过的土地上,年仅41岁。一代革命先辈就这样蒙冤离开了人世间,离开了他为之拼命奋斗的革命事业。

历史风云消散,情怀长存人间。党的十一届三中全会如春风温暖千家万户,实事求是平反冤假错案的政策深入人心。1984年,在中共内蒙古自治区党委领导下,在区政法委、公安厅及国家安全局的精心组织下,在晋绥知情老同志的亲自过问和帮助下,在参与案件复查工作同志们的辛勤努力下,各方通力协作,尘封近40年的赵革非冤案终得昭雪。得悉赵革非同志昭雪平反的消息,他的老战友们都很欣慰。大家奔走相告,纷纷表示对死去战友深深的悼念和惋惜。原山西矿业学院院长马行健在信中说:“得悉革非同志不幸的遭遇和最终昭雪平反的信息,虽然时过近40年,回想起来仍不能不感到无可挽回的痛惜!这是康生领导的晋绥土改整党工作中‘左’倾扩大化错误造成的恶果,他危害党和国家的罪恶是罄竹难书的。”四川省政府离休干部苏兴同志说:“看到革非同志的平反结论,内心非常高兴,多年来不白之冤得到澄清,说明党坚持实事求是的政策,恢复了革非同志革命干部的光荣身份,深为庆幸。”他的老战友、中央办公厅原副主任、广东省委原书记龚子荣同志的爱人桑一伟(中央组织部离休干部)1999年5月18日的来信中指出:“土改整党中受到错误处分甚至被处死的同志,因无正式作好甄别平反工作,不仅本人在有生之年未得到改正,甚至迫连其子孙后代受迫害,历史的教训是深刻的,也是不可原谅的,对于今人应引以为鉴……”他的老战友、原中共中央晋绥分局干部任述英同志1989年4月9日在西安对笔者讲:“据我知道他是革命战争艰苦岁月里,咱晋绥这块地方的回族中,参加革命工作最早的同志。”2001年4月6日、7日晚,大同电视台连续播出专题片《云中骄子赵革非》。

赵革非只走过41年短暂的人生道路,他以自己满腔的热血谱写了壮丽的人生篇章。他忠于党的事业,信念坚定,爱憎分明,只要对国家和民族有益,就勇往直前。他崇高的理想和追求就是人民的解放,他为之奋斗一生的就是革命的胜利。他作风正派,严以律己,将革命事业造就的才华和智慧全部奉献给党和人民。他一生艰苦奋斗,在任何艰难困苦的环境中都始终奋斗不止、战斗不息,不畏赴汤蹈火,直到献出宝贵生命。他是晋绥人民的骄傲,也是回族同胞的自豪,家乡人民永远怀念这位功勋卓著的革命先驱。