石化企业VOCs无组织排放源强的反演模拟

王国龙,高少华,朱 亮,贾润中

(中国石化 安全工程研究院,山东 青岛 266000)

石化行业是国民经济的支柱产业,但同时也是重要的大气污染物无组织排放源,其大气污染物中以挥发性有机物(VOCs)为主[1-4]。做好石化企业VOCs排放量核算统计工作是实现石化行业污染源治理管控、有效治理和预防VOCs污染的基础[5]。2015年11月原环境保护部出台了《石化行业VOCs污染源排查工作指南》(简称《指南》)[6],将石化行业VOCs污染源划分为12类源项,并根据各类污染源建立了不同的排查和治理办法,在VOCs污染源排放量核算方面亦分别给出了实测法、物料衡算法、公式法和排放系数法等多种方法。虽然《指南》建议企业在得到足够监测数据时尽量采用实测法和物料衡算法,然而,一方面各企业难以提供足够的实际检测数据,另一方面,针对于某些无组织排放源,比如焦化装置以及储罐的无组织排放,基于实际检测的方法尚处于探索阶段,至今尚没有国家、地方政府认可的检测技术,因此只能采取排放系数法,而《指南》中的排放系数多是参考欧美各国而来,由于存在设备工艺以及管理水平等方面的差异,并不能完全适用于我国[7-8]。

针对石化企业VOCs污染源排放量难以准确定量的问题,笔者以开路式傅里叶变换红外光谱技术(OP-FTIR)为基础,构建了基于OP-FTIR的扩散模式反演模型[9],并为了探索该反演模型的边界适用条件和检验其准确性,在我国北方某实验基地进行了正丁烷气体释放模拟验证试验。

1 反演模型的构建原理

FTIR是一种基于光的干涉原理通过傅里叶变换的方法实现干涉图到光谱还原的红外光谱监测技术。近年来,FTIR技术取得了迅猛的发展[10-11]。由于大气中的污染物特别是石化企业排放的VOCs等物质的光谱在红外波段均具有特征峰,因而FTIR在环境监测中有良好的应用前景[12-15]。

根据大气扩散理论,污染源下风向的某一位置的污染物浓度与污染源的排放量成正比,若已知影响排放的相关因素信息,则可以根据该位置的污染物浓度计算出污染源的排放量[16]。如果一个模型能够精准模拟大气污染物的扩散过程,任何与该模型相关且与污染物排放量Q具有独一无二相关性的参数都可以用来表征大气污染物排放量Q,这就是该反演模型构建的基础。该法不需要详细的污染源信息,符合示踪气体在大气中的运移状况,在污染源的形状和面积方面也没有限制[17-19]。

由于石化企业的多数装置在大气扩散中可以简化为面源,笔者以高斯大气扩散模型中的虚点源模式后置法为基本扩散模型,以光路积分浓度(Path Integrated Concentrations,PICs)为OP-FTIR的检测指标,以在我国应用最广的修订帕斯奎尔分类法(P·S法)作为相关参数的获取手段,并基于研究流场的主导风向与光束路径互相垂直的假设,构建了反演公式,见式(1)。

式中:QP为反演源强,mg/s;π为圆周率;u为H高度处的平均风速,m/s;σy为水平方向扩散参数,m;σy0为水平方向初始扩散参数,m;σz为垂直方向扩散参数,m;σz0为垂直方向初始扩散参数,m;C为监测光路积分浓度,mg·m/m3;Cb为监测光路积分浓度背景值,mg·m/m3;y为横风向光程,m;H为有效扩散源高度,m。

2 试验方法

2.1 模拟试验区域及模拟污染源的构建

本研究所选取的模拟试验区域地势平坦、地形开阔,土地表面有稀疏禾本科植被覆盖,符合小尺度扩散模型的使用条件。在模拟试验之前,追踪两周气象条件,发现白天主导风向为西风和西北风,气象条件稳定。试验区域周边有足够的开阔空间,车流量少,无其他大型工业污染源。无论是从气象还是从地形方面考虑,试验区域适合源强反演公式(式(1))成立的环境条件。

模拟试验区域示意见图1。由图1可见,释放源为以直径约2.5 cm的聚氯乙烯管组建的3 m×3 m“田”字形区域,并在中心交汇处与连接在高纯正丁烷气体钢瓶上的转子流量计相连。高纯正丁烷气体以恒定速率释放,每次释放时间至少持续2 h。聚氯乙烯管上均匀分布有32个直径约为0.5 mm的微孔,以保证每一条管路出口的压头损失远远大于气体沿管道流动时由摩擦、碰撞等带来的压头损失,进而保证32个微孔的气体释放速率近似一致。

图1 模拟试验区域示意

2.2 监测设备

OP-FTIR监测系统(美国IMACC公司),主要包括FTIR基本单元模块、准直望远镜附件模块、气象数据采集模块和应用软件包。

2.3 示踪气体的释放与数据采集

在模拟试验之前,首先在拟开展试验的场地架设气象监测站。根据风向条件及地理位置确定主机、反光镜和释放源的位置。

在释放示踪气体前,采集背景光谱数据30 min。背景采集完成后,开始示踪气体的释放,每隔1~2 min需对转子流量计进行调整,以控制气体以近似恒定速率释放。将OP-FTIR和反光镜置于模拟污染源下风向,使光路与主导风向基本垂直。以1 min为基本采样周期,通过OP-FTIR监测系统完成光谱数据和气象数据采集。现场气体采样条件见表1。共计进行10组实验,采集有效数据100组,以15 min为数据处理周期,以单元反演源强QP与实际排放量Q之比(QP/Q)作为检验模拟实验准确性的标准,对QP进行评估。

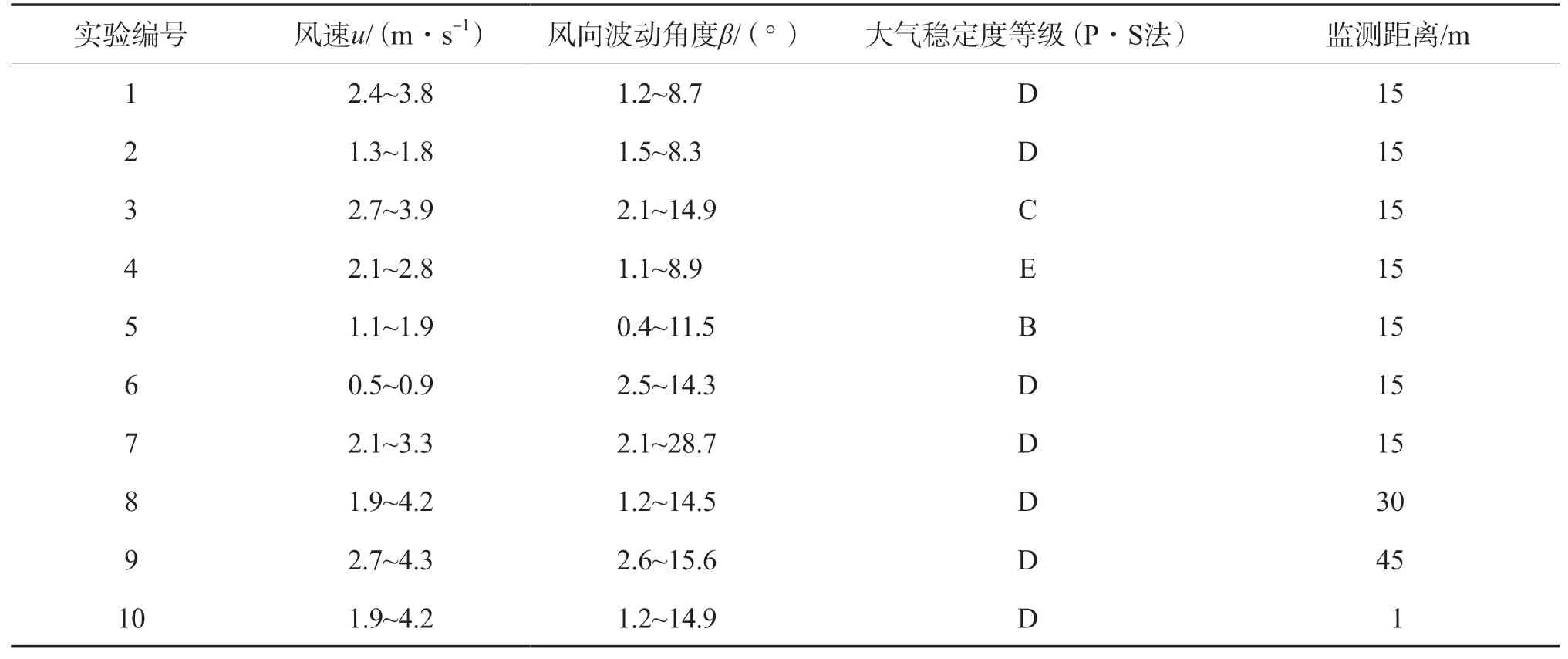

表1 现场气体采样条件

3 结果与讨论

3.1 最优实验分析

将100组有效数据代入式(1),并计算QP/Q。计算结果:QP/Q平均值约为0.81,QP与理论排放量Q的误差约为19%,标准偏差约为0.33。

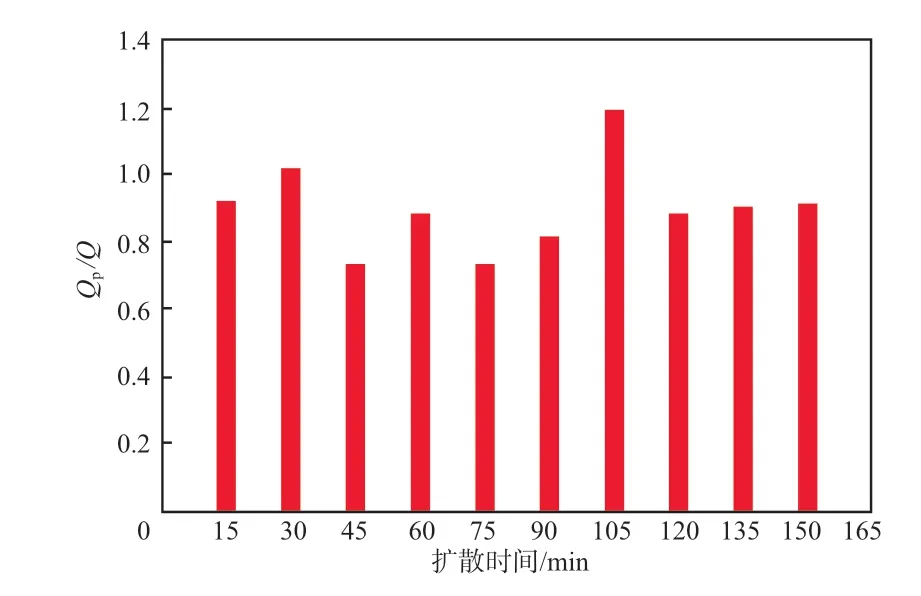

计算结果显示,在风速为2.0~3.9 m/s、风向波动角度小于10°、大气稳定度等级为D级、监测距离为15 m的条件下进行的实验1为最优实验。实验1的QP/Q计算结果见图2。由图2可见,QP/Q在0.74~1.19之间波动,平均值为0.90,标准偏差为0.13,QP与Q的误差仅为10%。

图2 实验1 的QP/Q计算结果

3.2 风向波动角度的影响

本模型基于一个基础假设,即研究流场的主导风向与光束路径互相垂直,所以主导风向的波动角度是一重要的灵敏度参数。保留风向波动较小数据(风向波动角度<16°),剔除风向波动较大数据(实验7,风向波动角度<30°),此时实验数由100减少至90,Qp/Q从0.81提高到0.83,准确度提高了2%。准确度提高幅度虽较低,但这是由于风向波动较大、数据量较少造成的。

3.3 风速的影响

实验1,2,6均发生在风向波动小、大气稳定度等级为D级、监测距离为15 m的条件下,实验条件的差异主要体现在风速,其中实验1和实验2的风速u为1.3~3.8 m/s,实验6的风速u普遍低于1 m/s。u对QP/Q的影响见图3。由图3可见,QP/Q值可划分为两明显区间:当u<1 m/s时,QP/Q分布在0.25~0.57;而当u>1 m/s时,QP/Q值分布在0.74~1.20,且近似在0.9附近上下浮动。以u=1 m/s为分界线,QP/Q值存在明显差异。这一现象与笔者建立的源强反演模型自身的局限性相一致,即高斯模型不适用于低风速条件,当风速很低时,高斯模型模拟的浓度值会很高,相应的在低风速条件反演出的QP值较低[20]。基于此,该类实验数据应予以舍去,以提高反演模型的准确度。将低风速条件下的数据剔除后,QP/Q值提高至0.87。

图3 u对QP/Q的影响

3.4 大气稳定度的影响

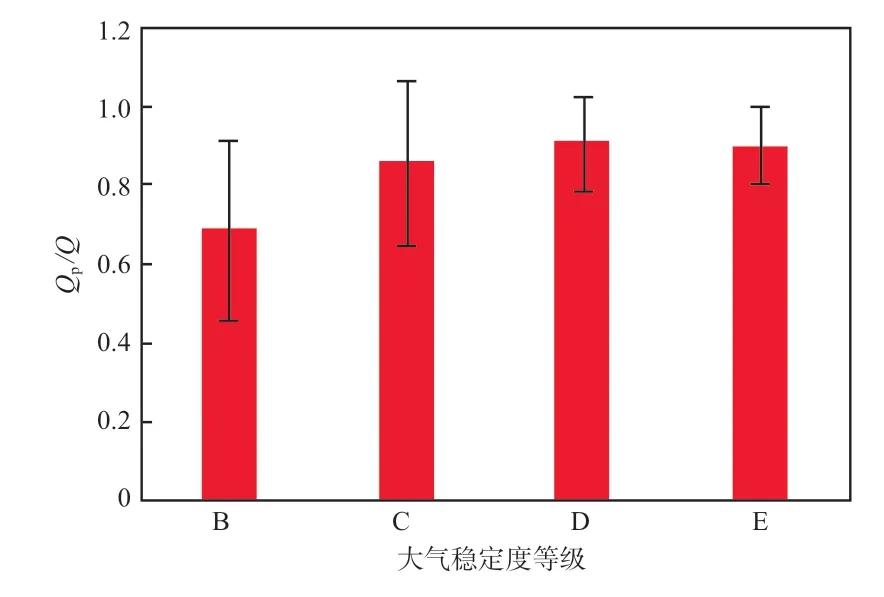

实验1,2,3,4,5分别处于大气稳定度等级分别为D,D,E,C,B级的4种不同大气稳定状态。大气稳定度等级对QP/Q的影响见图4。由图4可见,当大气稳定度等级为B级时,QP/Q明显低于C,D,E级时,约为0.69,而其他大气稳定度条件下的QP/Q均高于0.85。

图4 大气稳定度等级对QP/Q的影响

Q的准确预测依赖于合适的大气扩散模型。大气污染物的扩散同时受到风向、风速、大气稳定度、云量、辐射等气象条件以及下垫面状况等因素的影响。由于大气污染物扩散过程本身的复杂性,基于现有的理论,还不能找到一个适用于各种条件下的大气扩散模型,以解决所有的大气扩散问题。当大气处于极不稳定状态时,大气湍流混乱,大气扩散模型难以正确预测污染物的运动状况,不能对大气污染物的运动轨迹进行准确的描述,严重影响了对Q的评估。实验5发生在大气稳定度等级B级条件下,大气湍流混乱,流场波动大,源强反演模型对大气污染物运动轨迹的描述准确性不足,实验模拟值误差大,该类数据应剔除。剔除该类数据后,QP/Q的数值提高到了0.90。

由图4中大气稳定度等级C,D,E级条件下的QP/Q数值可见:大气状态越趋于稳定,QP/Q数值越接近理想值1;但是大气稳定度等级为D级和E级时,QP/Q数值差异不大,均约为0.9,这可能是由于反演模型自身的局限性,难以百分百地实现完全反演,亦可能是由于在以15 min为一周期的数据处理中,现场试验的系统误差等综合因素的影响;此外,随着大气状态的稳定,标准偏差成递减趋势,这与流场的稳定性相匹配。

3.5 监测距离的影响

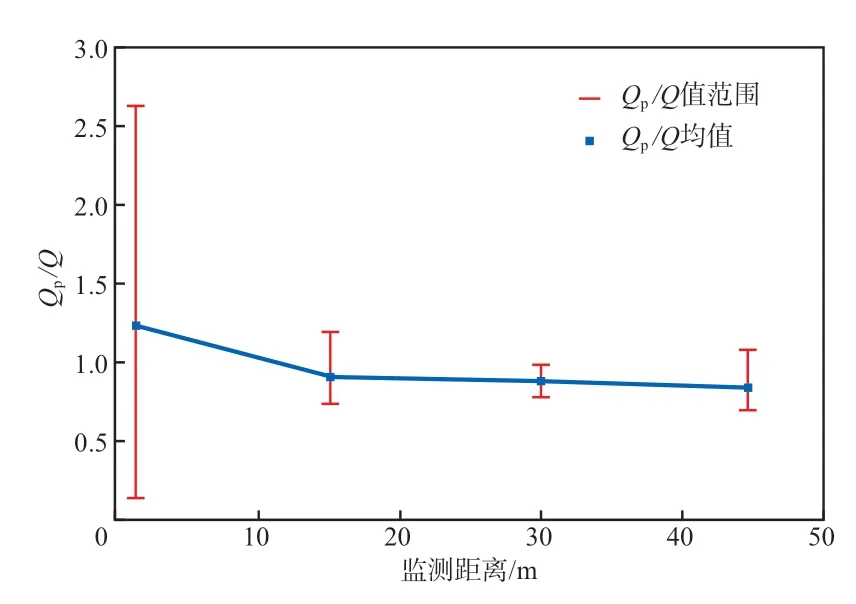

实验1,8,9,10发生在风速u>2 m/s、风向波动<16°、大气稳定度D等级、下风向监测距离分别为15,30,45,1 m的条件下。监测距离对QP/Q的影响见图5。由图5可见:在近距离(1 m)监测实验中,QP/Q均值约为1.22,明显高于中距离(15~45 m)的QP/Q(0.85~0.90);监测距离为15~45 m时QP/Q值较为稳定,但随着监测距离的缩短,特别是在近距离处(1 m),QP/Q的波动急剧增大,严重影响了结果的准确性,理应剔除。虽然该类数据剔除后,QP/Q总体上有所下滑,约为0.85,但是,这却更证明近距离处监测数据不可保留。有两个原因导致这种现象发生,一是近距离时自模拟源释放的气体未来得及与空气充分混合,二是在近距离情况下光束路径可能穿过了模拟源自身的烟羽覆盖范围。

图5 监测距离对QP/Q的影响

3.6 数据处理周期的影响

由于监测技术以及费用消耗等方面的原因,许多污染源评估项目需要较长的数据平均采集时间。为了充分发挥遥感FTIR技术灵敏度高、监测速度快的优势,本研究同时采用多个气象监测仪器进行气象数据的采集,以分析数据处理周期对预测值的影响。

源强反演模型通过风向、风速、云量、大气扩散参数等系数以表征一段时间内的流场稳定性,进而确定模拟源的源强状况。根据《大气污染物无组织排放监测技术导则》[21],对无组织排放源进行实时监测时需实行至少1 h或等时间的间隔采样。由于监测仪器自身的高灵敏度,1 min内即可完成对模拟气体的采集分析。为了充分发挥监测仪器的自身优势,将数据处理周期设定为15,30,60 min,当然也由于没有相关标准的约束,对模拟实验结果可能造成一定的风险。但是设定更短时间的数据处理周期(如1 min)更是存在一些问题,比如因无法达到大气平衡状态而不符合P·S法的使用要求。

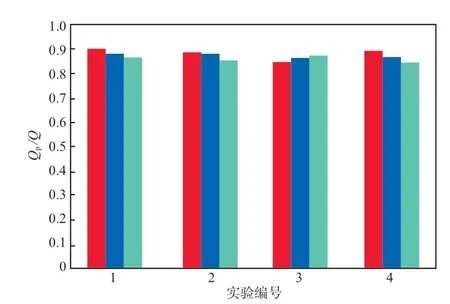

为了检验数据处理周期对模拟实验结果的影响,选取实验1,2,3,4,分别进行连续2.5 h的数据采集。根据这些采集的数据,结合相应的风向、风速等气象参数,形成了数据处理周期分别为15,30,60 min的一系列模拟实验数据,然后通过源强反演模型进行源强反演。数据处理周期对QP/Q的影响见图6。

图6 数据处理周期对QP/Q的影响

由图6可见,在所有的实验中,随着数据处理周期的增加,QP/Q的数值发生了轻微变化,其中实验1,2,4显示,随着数据处理周期的增加,实验结果的精确度有了轻微的下调,QP/Q由0.90降低至0.85,这反映了基于P·S法的源强反演方法更适用于较短时间的数据采集。这个结论并不是严格正确的,对于实验3,数据处理周期为60 min时反而有更好的实验结果,目前对于这种情况还没有很好的解释。不过在15,30,60 min的3个数据处理周期中,4组实验的QP/Q数值均稳定在0.85~0.90,从侧面反映了数据处理周期在15~60 min内都是可接受的。

4 结论

a)风向波动越小,模型反演结果越好,风向波动角度以小于16°为宜。

b)受到高斯大气扩散模型的基础限制,本源强反演核算模型不适用于低风速(u<1 m/s)条件。

c)当大气处于极不稳定状态时,大气湍流混乱,导致大气扩散模型难以正确预测大气污染物的运动状况,难以对排放量Q进行准确的评估。该源强反演模型更加适用于C,D,E等级等较稳定的大气稳定度条件。

d)监测距离应适中,不宜过近,以避免污染源自身扩散或排放污染气体未充分与大气混合等因素造成的预测值数据波动过大。

e)数据处理周期以15~60 min为宜。

f)当以上几个条件完全满足时,模型反演结果QP/Q为0.85~0.90。