褚峻访碑与清初金石学的复兴①

赵成杰(同济大学 人文学院,上海200092)

清初金石学承续了明末文人的访碑传统,经过郭宗昌(?—1652)、顾炎武(1613—1682)、朱彝尊(1629—1709)等金石学家的努力,迎来了金石学的复兴。张德容在《<二铭草堂金石聚>自叙》中谈到:“我朝自顾炎武、南原(顾霭吉)、朱竹坨(彝尊)诸老以金石佐经术,于是金石之学日盛。”[1]清初金石学家于今可考者约二十人,较为代表的如林侗(1627—1714)、 曹 溶(1613—1685)、 张 弨(1625—1694)、潘耒(1646—1708)等,代表性著作如郭宗昌《金石史》、顾炎武《金石文字记》、林侗《来斋金石刻考略》等皆为清初金石学的复兴导夫先路。[2]

前人的金石学研究更多关注于史籍可考者、清史列传者,如顾炎武、朱彝尊等赫赫有名者,极少学者从社会史角度关注学界不被注意的拓工、碑估,清代金石学的发展与拓工、碑估密不可分,拓工是制作碑帖的人,碑估则以贩卖为主。拓工由于其社会地位低微,史籍往往不载其名,他们迫于生计,为达官显贵以及幕府制作拓片,并深入无人之地或深林草莽之中躬自访碑。褚峻作为清初拓工的代表,其足迹遍布宇内,从游者若何堂、高翔、高凤翰、汪士慎、金农等人,先后撰有《古砖录》《金石经眼录》等著作,是清初金石学研究中承上启下的人物。本文以褚峻之访碑、交游为中心,试考察其生卒年、生平事迹、交游及学术贡献。

一、从《金石经眼录》到《金石图》:褚峻事迹及其生卒年考

褚峻(1692—1750)②申畅、陈方平等编《中国目录学家辞典》(河南人民出版社,1988 年)载褚峻生卒年约为1658 至1728 年,不确。拙作《物质形态的转化:访碑背景下的<金石图>书写》沿袭其误,因褚峻至迟在乾隆十年(1745)仍在人世。作为清初重要的金石学者,其生平事迹至今阙略,然其事迹可据《四库全书总目提要》获知一二,“峻字千峰,郃阳人。工于镌字,以贩鬻碑刻为业。每裹粮走深山穷谷、败墟废址之间,搜求金石之文。凡前人所未及录,与虽录而非所目击,未能详悉言之者,皆据所亲见,绘其形状,摹其字画。”[3]又据《[乾隆]郃阳县志》:知峻“好金石之学,惜家贫,好古而无力。虽冯翊、华岳、韦曲、昭陵诸碑刻,乃家居之最近而易得者,尚不能致之。于是周游四海九州,名山大泽,遇峭崖深谷,荒林败冢……千峰年五十受牛运震之雇,作《金石图》。”[4]林钧《石庐金石书志》卷六“褚千峰所辑《古砖录》”:“褚氏此编未经刊行,所录起汉太初迄唐天宝,悉摹全文,并以无纪年者附末,计著二百又一种,间缀简明考据。褚氏手记曰:乾隆丙寅(1746)五月廿六日雨后汇录。”[5]褚峻,字千峰,陕西郃阳人,以贩鬻碑刻为业,著有《古砖录》《金石经眼录》等,其所录皆为亲见;乾隆七年(1742),受牛运震之邀,将《金石经眼录》扩充为《金石图》,由牛氏补说。王楠《话雨楼碑帖目录》:“牛运震褚千峰同时人,千峰缩摹汉碑四十七种,并绘断趺残碣之形,著为《金石经眼录》一书,牛阶平为之补说。阶平继自摹《金石图》,每碑摘取数十字大小剥蚀悉依原本,亦复缩绘碑碣之形,详其尺寸广狭。较《经眼录》别开生面,二书皆为考论论碑版之精鉴。”[6]林钧评价《金石经眼录》为“自有金石书以来,未有此制,千峰实为创体。牛氏为之集说,详其高卑广狭及所在之处,其假借通用之字,亦略训释。”[5]褚峻生平事迹史籍多有阙略,可考者寥寥,有关其生平恐怕要在《金石经眼录》中方可寻找。

《金石经眼录》成书于雍正十二年(1734),最早刊刻于乾隆六年(1741),由褚峻摹写、牛运震补说而成。卷首有何堂乾隆六年(1741)十月序、牛运震乾隆八年七月(1743)序、褚峻乾隆八年(1743)六月序三篇。每一碑刻附有摹图,拓片略大于手掌,原碑轮廓、图案及剥蚀情况一目了然。图版后有考证文字,详列碑刻所在地、出土时间、碑文大小、字数、尺寸广狭等。是书前半部分自《石鼓文》至《汉曲阜竹叶碑阴》,可记数者四十七,前半部定名为《金石经眼录》。《金石经眼录》刊刻后,得到了当时金石学者的重视,但由于收碑较少,故提出增广碑文的要求,褚峻又增补了三国至隋唐60 种碑刻,即为《金石图》下半部分,刘世珩《金石图说》载褚峻乾隆十年(1745)六月序文,云:“甲寅岁,余手摹《金石图》,真谷牛子考究说,付之棗梨。”[7]2《金石图》有褚峻和牛运震同作于乾隆八年(1743)序文,言其垂三十年搜集碑刻数种,又云此书成书于甲寅年(1734)。据此推测,是书搜集材料始于1710 年前后。褚峻手拓碑刻数种,其印可考者,如明拓本《孔宙碑》有:“褚峻手拓”“千峰氏”等印。[8]

《金石经眼录》成书后,褚氏携带此书请王澍、徐葆光两先生赐序。王澍(1668—1743),字若霖,号虚舟,金坛人,著有《虚舟题跋》。徐葆光(1671—1723),字亮直,号澄斋,长洲人。康熙五十一年(1712)壬辰科进士,著有《中山传信录》。王、徐二人皆为褚峻前辈。今本《金石经眼录》不见王、徐二序,清人黄任(1683—1768)《秋江集》曾收《沈学子以<金石经眼录>见贻,赋诗八首》,其小序有:“录为郃阳褚峻千峰所刻,王虚舟、徐澄斋为序”语。[9]沈学子指清代学者沈大成,沈大成(1700—1771),字学子,号沃田,江苏华亭人,著有《学福斋集》。《学福斋集》有《朱文游五十寿序》(1736),云:“朱君当日之友,若惠松崖、李客山、陈东庄、何寓庸诸君,皆吴之大师石儒,过从讲习,收丽泽之益。”[10]朱奂(1686—?),字文游,江苏华亭人,藏书家,与惠栋、李果、何堂等人交游。《金石经眼录》由王澍、徐葆光、何堂作序,又经沈大成交由黄任赏玩,可见褚峻在当时江苏一带是非常有名的。

从《金石经眼录》到《金石图》的定稿,牛运震的作用不可小觑。牛运震(1706—1758),字阶平,号空山,山东兖州人。褚峻言其:“年五十始遇山左真谷”,褚峻所撰《金石经眼录》已经刊刻,时在乾隆元年(1736)。此时,褚峻的《金石经眼录》还不完善,于是牛运震在此基础上补充图录,《四库全书总目提要》云:“书成于乾隆元年,峻自为序。后运震又即峻此书增以巴里坤新出《裴岑纪功碑》,改名《金石图》。运震未至西域,仅得模糊拓本,所摹颇失其真。”今本《金石图》补收《裴岑纪功碑》,此碑最早由牛运震补充进《金石图》中,《金石经眼录》并无此碑。《金石图》卷一《裴岑纪功碑》:“碑在西塞巴尔库尔城西五十里,地名石人子。以碑上锐下大,孤笋挺立,望之如石人故也。雍正七年,大将军岳钟琪移置将军府。十三年撤师,又移置汉寿亭侯庙。碑在绝域,塌摹者弗能到,好古之士罕觏焉。”[11]《裴岑纪功碑》最早拓本也应在雍正十三年(1735)才被发现,而牛运震此时在京城科举考试,无暇关注异域碑刻。乾隆三年(1738)九月,牛运震才到甘肃为官,开始其官宦生涯。[12]再如《竹叶汉碑》亦是牛运震补入《金石图》的,“是碑曲阜颜乐清懋伦得之,藏置其家。懋伦好古士,与余善。”戈懋伦(1665—1744),字兴三,号勉斋,清河间府城人。康熙五十一年(1712)成进士,授编修,官至翰林院检讨。牛运震因是山东人,结识不少山东同好,于是在《金石图》中补入了不少山东碑刻。《竹叶汉碑》出土于乾隆初年,亦是《金石经眼录》成书以后才被发现。

《清牛空山先生运震年谱》载,牛运震《寄颜痴仲懋侨书》(1742):“迩日经手蒐辑,订正之文,《金石图》《三代遗书》《诗删》《文选》《二十一史纠缪》诸书,皆略有头绪。”[13]乾隆七年(1742),牛氏所撰《金石图》初稿粗成。颜懋侨(1701—1752),字幼客、痴仲,号蕉园、奈园,曲阜人,有《蕉园集》《石镜斋集》等。《金石图》前后出现过乾隆元年(1736)、乾隆六年(1741)、乾隆八年(1743)、乾隆十年(1745)等四种版本,可见此书已逐渐成熟。[14]然而,乾隆六年(1741)十月,何堂序文未提及牛运震参与此书编纂,知此时仍为《金石经眼录》的修订本。自《金石经眼录》成书于雍正十二年(1734)后,至乾隆六年,褚峻都在不断修订此书。

据《清牛空山先生运震年谱》可知,二人初识在乾隆三年(1738),牛运震赴甘肃为官至乾隆七年(1742)粗稿初成之间无疑。然而,乾隆六年十月之前,皆不见提及牛运震参与其中,或可推测二人最有可能在乾隆七年(1742)达成雇佣关系,此时褚峻五十岁,可知其生年在康熙三十一年(1692);关于褚峻的卒年,扬州八怪之一的金农(1687—1763)与褚峻私交甚好,他在《冬心画马题记》中提到:“乾隆十五年(1750),在吴门谢村宅见隋朝胡瑰《番马图》,骨格雄伟,与驽骀有异。后郃阳褚千峰自九峻山来,携示石刻昭陵六马,惨淡中有古气,非赵王孙三世之用笔也。”[15]自此之后,未见典籍记录褚峻事迹,故而其卒年应不早于此时。

二、从山东金石圈到江浙交游圈:褚峻与清初学者的金石往来

由于褚峻身份低微,一生以为人拓碑为业,其交游虽广,史籍却少有记载。《金石图》所载多为山东金石,而褚峻所交亦多山东学者,就连金石学家黄易(1744—1802)也对山东金石情有独钟,一方面,山东出土碑刻数量众多,尤其在曲阜、济宁等地存藏大量碑刻,吸引了顾炎武、朱彝尊等学者,成为清初金石学的发源;另一方面,清初的古文字学处于萌芽阶段,学者不满于《说文解字》所载,于是访古之风兴起,学者纷纷深入山林,实地考查散存各地的碑碣,清初的访碑活动推动了当时金石学、文字学的发展。[16]传统语言文字学是自乾嘉以来金石学家必备的修养,清代金石学家多以文字训诂为治学之基本功,“说文家亦关注金石,金石家亦注重文字学新成果,有的二者兼具一身。”[17]在这种背景下,金石学家走出书斋,探访碑刻。受崇古风气的影响,学者更加重视汉代碑刻的研究,其碑文字迹更能反映文字的原貌。据统计,现存山东汉代碑刻116 种,其中西汉17 种,东汉99种。[18]《金石图》收录34 种汉碑,其中山东碑刻20 种,均以隶书书写。

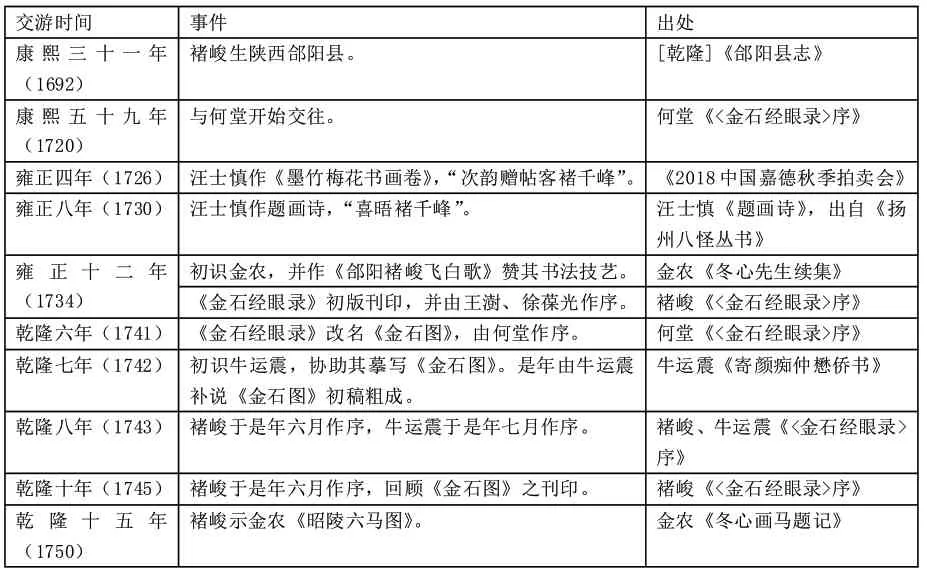

表1 褚峻事迹及交游简表

褚峻与山东金石学者多有交游,由《金石图》收录当时新见碑刻便可获知。李鲲(1699—1776),字化鹏,号浩斋,济宁州人,擅书法,嗜金石。子东琪(生卒年不详),字铁桥,克承家学,远近搜寻古碑。李鲲于雍正六年(1728)得《郑固碑》残石,后褚峻收入《金石经眼录》,记为:“向碑已亡。其下半,雍正年间,李鲲化鹏于泮池左发地得之移置碑旁。”关于李氏父子,史载无多。王宗敬《我暇编》有一则记载:“李铁桥,名东琪,济宁人。其父化鹏(鲲),精于医,极嗜古碑,常与帖客友。搜罗历代碑碣拓本盈三千,凡《集古录》《金石志》所载,有过而无不及。铁桥业医弗精,亦潜心于碑帖。与翁覃溪、黄小松友,因购帖以牟利。亦学隶分,数十年未能精。以其秉性自满,未得隶书用笔之法,故久而仍俗耳。”[19]李氏父子的金石学贡献体现在对《郑固碑》的发现、保存上,翁方纲《复初斋诗文集》卷十九:“济宁李铁桥,名东琪,其父于雍正年间得《郑固碑》下段一石,今铁桥于前岁复得其中段,绘得碑图,予尝题之。”[20]《金石经眼录》成书后,褚峻又补充了《颜氏家庙碑》(出土于山东沂南)等,但以陕西碑刻为主,如《唐俭碑》《代国长公主碑》《西平郡王碑》等。据此推测,《金石图》下半部新收碑刻拓本应是褚峻返陕后作。

图1 陈德碑

图2 竹叶碑

因褚峻“常游淮扬间”,故其交游多是江浙文人。高凤翰(1683—1749)在《南阜山人敩文存稿·褚千峰搜古遗文石刻记》中记褚千峰“晋人也,以鬻帖为业,常游维扬间。大都托业寄意以乐,与其通人学士游,所搜古刻三十余种,皆昔人所未见,亦一奇士。”[21]143高凤翰误记褚峻为晋人,是以陕西与山西相混,以致讹误。高凤翰还撰《千峰后记》,云:“其所搜罗未至者,惟东西两川尚遗其一,与滇南缴有未遍耳。吁,千峰信奇人哉。”[21]144高氏在后文又赞赏了褚峻的双钩摹法,甚为精妙。

扬州八怪之一的汪士慎(1686—1759)曾作题画诗,末尾题为:“喜晤褚千峰,即送之蓟门。庚戌五月近人晚草。”[22]庚戌年为雍正八年(1730),此时汪士慎与褚峻初次见面。汪士慎,字近人,号巢林,安徽歙县人,后寓居扬州。汪士慎常与高翔(1688—1754)出游,高翔,字凤冈,号犀堂,高凤翰《褚千峰搜古遗文石刻记》中曾提及:“高凤冈数为余言,又常于好友马嶰谷、半查兄弟处,见其搜帖最多,分赠余者尤二十许。”上述诸人年纪相仿,兴趣相投,皆以金石书画为乐。汪士慎于雍正四年(1726)作《墨竹梅花书画卷》,中有《行书自作诗》便提及友人高翔、褚峻等,其中有“次韵赠帖客褚千峰”句,便是明证。同属社会底层的“扬州八怪”与褚峻交往非常频繁,除汪士慎外,金农(1687—1763)与褚峻也有交游,二人最早相识于雍正甲寅(1734)九月,时《金石经眼录》刚刚完成。[23]金农《冬心先生续集》作《郃阳褚峻飞白歌》,赞其书法造诣高深。[24]其《郃阳褚峻飞白歌》曰:“雍正甲寅(1734)九月,予客广陵。褚峻自吴兴来,将还郃阳。从余游者浃旬。于去之时,出宋库罗纹纸,界乌丝阑,乞余作飞白歌。”[25]

除与扬州八怪交游以外,褚峻与何堂所在的学术圈子关系最为密切。《金石图》现存最早的序文是何堂作于乾隆六年(1741)的,序中谈及作者何堂与褚峻交往二十余年,可知何堂与褚峻应在1720 年左右,开始交往。序文题为:“茂苑何堂”,“茂苑”为江苏长洲县(今苏州)别称。何堂为清代文献学家何焯(1661—1722)的侄子,焯字屺瞻,号义门,晚号茶仙,拔贡生,康熙亲赐举人,复赐进士,蓄书数万卷,点勘讹脱,考据极精,有子寿余(又名云龙)。何寓庸(?—1764),名堂,字子未,号虹桥,通古诗文,与沈彤(1688—1752)为知己。[26]何焯《义门读书记》便由何堂、沈彤等人编辑。何焯父栋,诸生;伯父何棅,顺治四年(1647)丁亥科进士。何焯弟煌(1668—1741),字小山,又字心友,号仲子,亦有大量批校本传世。何堂因其不善交游,仅留下序文若干,如《<义门读书记>序》作于乾隆十六年(1751),何堂还撰有《顾步岩小传》,具体写作时间不详。据此可知,何堂的主要活动时间在1720-1764 年之间,其与褚峻年岁相仿。①徐大椿《洄溪道情》收《寿何寓庸》一诗,为贺何堂而作。“懒极定忘机,精华老不疲。读书不为功名计,只咀嚼闲滋味。不衫不履,学几种唐诗晋笔;不尴不尬,摆几件夏鼎商彝。自家贪睡朝情起,倒要拉杀人家报晓鸡。风骨自清奇,潜身见面稀。灯光淡沱书帷里,欲向南园化蝶飞。依稀敲户声无力,童子披衣欲问谁。何须问,毕竟是陈家兄弟,踏月款柴扉。”徐大椿(1693—1771)字灵胎,晚号洄溪老人,曲学家,有洄溪草堂。现在洄溪草堂旁仍保留二十八方石刻,其中一方刻有“洞庭姜恒庆种树,虹桥何堂品泉”,知其为何堂所作,时间在甲申上巳,即乾隆二十九年(1764)。”据此,何堂卒年应不早于乾隆二十九年(1764),其生年与褚峻相当,而早于徐大椿。

三、从清初访碑到碑学复兴:褚峻与清初金石学的发展

清初金石学的复兴,主要原因是明末以来访碑传统的接续。《金石经眼录》(1734)成书以前,清初金石圈大抵呈现出几个发展特点:一是出现辑录性著作,如林侗《来斋金石刻考略》(1694)、李光暎《观妙斋藏金石文考略》(1729)等,以辑录碑刻为主,较少载录原文。二是目录、题跋类著作虽有撰作,碑刻却收录较少,主要原因是大规模的访碑活动还未开展。如曹溶《古林金石表》(时间不详,早于《金石文字记》)收录碑刻800 余种,顾炎武《金石文字记》(1679)则收录汉以来碑刻300 余种。受当时亲历访碑风气的影响,清初的金石学著作所收碑刻大都由金石学家访碑而来。条件所限,清初的访碑活动区域以北方为主,主要分布在山东、河北、山西、河南等地。②薛龙春教授曾统计清初学者的访碑地,引录如下:顾炎武、傅山、朱彝尊、郑簠、叶奕苞、颜光敏等人曾经到过山东的曲阜、济宁,其中顾、朱二人还曾访问过山东的平度、泰山、邹平、益都、蒙阴、莒州、青州、临邑、寿光等地,郑簠到过城武;朱彝尊、曹溶、叶奕苞、顾炎武、周在浚、傅山到过山西的太原、汾阳、大同、平定、榆次、介休等地,上述诸人以及郑簠都曾到过北京及周边地区;赵崡、王弘撰、郭宗昌、郑簠、顾炎武曾经在西安周围寻访碑刻;顾炎武、叶封 (1624-1687)、叶奕苞到过河南嵩洛一带;朱彝尊还到过河北的涿州、曲阳。在南方,朱彝尊、郑簠、林侗、周在浚、王概、王蓍等曾经造访南京周边的摄山、牛迹山、江宁尊经阁等地。薛龙春:《郑簠与明末清初的访碑活动》,《明末清初遗民金石书画学术研讨会论文集》(澳门艺术博物馆),2009 年。访碑风潮的兴起直接导致了专门从事贩卖拓片的商贾的出现,褚峻等以贩鬻碑刻为业的拓工便在这种情况下应运而生。褚峻所在的陕西出现了如赵崡(1564—1618,盩厔县人)、郭宗昌(?—1652,华县人)、王弘撰(1622—1702,华阴县人)等金石学家,明代金石学家赵崡较早从事访碑活动,其所收藏拓片250 余种。在这种背景下,褚峻“常里粮襟被,萧然跋涉,周游四海九州,名山大泽,遇峭崖深谷,荒林败塚。凡有周、秦、汉、魏、晋、唐诸家之遗文单画、残碑断碣,风霜于墟莽榛棘之中,而兵燹淹没于矼础墙几之际者,手翻目追,摹塌殆遍。”[11]褚峻所作《古砖录》及《金石经眼录》,收录碑刻约有300 种,在当时的条件下数量也是非常可观了。③褚峻自序:“憾余生晚,捃摭垂三十年,凡得碑碣千余种矣。计前诸君子所未见与见之而未悉者,余皆一一默识详考,能名其地而道其所自出。”可见,褚峻当时所访碑不止三百种。褚峻在清初文人亲历访碑的背景下,既受雇于他人从事拓碑活动,也在访碑过程中结识金石名家,“形成了一种互相依存、互相促进,甚至互相提供动力与灵感的关系”。[27]褚峻与牛运震的合作关系,表面上是雇佣关系,实际上,褚峻借助牛运震的资金和学术名气来为《金石经眼录》提高学术影响,毕竟褚峻没有功名和学术地位,这也是褚峻曾请王澍、徐葆光二位金石学名家为《金石经眼录》作序的原因。[28]

清初碑学的复兴与金石学家的努力密不可分,然而,“从石到纸”的拓印技术却是这位名不见经传的拓工完成的。褚峻《金石图》通过翻刻的形式将碑刻全文影写在纸上,恰到好处地保存了拓本的原貌,后来冯云鹏《金石索》也采用这种方法摹图,这种原版展现碑刻的形式得到当时学者的肯定,如翁方纲《跋仓颉碑(摹本)》:“予以精拓数本对看,始得正阴两侧之全,并上方隶二段,楷二段,亦皆各识其职矣。小松所见贻褚千峰拓本,尚遗却碑阴上方隶题,及正面上方左边楷书二段也。”[29]又如《石庐金石书志》卷九“金石经眼录”:“始石鼓迄李翕颂,凡列碑图五十有三,碑阴及侧不数,末三碑有图无说,其碑式、图画字形作缩本,毫髮毕肖,宜为诸公叹赏云云。”[5]231然而,清中叶学者钱大昕曾怀疑褚峻《金石图》所收部分石刻有伪刻嫌疑,《十驾斋养新录》卷十五《蜀石阙》:“《蜀侍中杨公阙》,见于牛运震《金石图》,云在梓潼县,隶体颇似汉人。予谓是褚峻伪作……此阙既不似唐以后款式,何得有‘蜀’之名乎?作伪心劳,自露破绽,不必论书法之工拙也。”[30]钱氏所言,不无道理。当时拓工以贩卖碑拓为业,为生计考虑,混入伪刻,博人眼球,就顺理成章了。

从交游角度而言,褚峻是当时为数不多的兼具拓工与碑估身份的人,他与山东、江苏、浙江等地的学者交游,既带去了最新的拓本资料,又普及了拓印之法,不但成为当时金石圈中受到追捧的对象(如高凤翰为见此“奇人”,久侯不成),也藉由《金石图》一书扩大了影响;从访碑角度而言,褚峻自郃阳至扬州,自东海之滨至断崖绝域,其访碑行迹、所录碑刻,为后人的访碑活动,如黄易、阮元等人访碑提供了借鉴。从拓碑工艺而言,褚峻的摹图之法成为清代金石学中缩刻、缩摹形式的开端,这种创新性体例为后世的学术研究树立了典范。