碳减排政策与工业结构低碳升级

李 锴, 齐绍洲

一、引 言

以温室效应不断加剧为特征的气候变化,导致资源短缺、生存环境恶化、人类健康受威胁等问题,严重束缚了全球经济的可持续发展。(1)IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.进入21世纪,发展低碳经济已成为全球经济绿色发展的迫切要求和不可逆转的大趋势,更是各国努力抢占新一轮产业竞争的制高点。作为全球最大的碳排放国,中国将在日趋深入的工业化、城镇化以及国际气候变化谈判进程中,面临着巨大的碳减排压力。促进工业结构向低碳方向升级的实质是将经济发展轨道由“高碳”向“低碳”转换,这都离不开政府规制的介入。(2)参见原毅军、谢荣辉:《环境规制的产业结构调整效应研究》,《中国工业经济》2014年第8期。③ 参见童健、刘伟、薛景:《环境规制、要素投入结构与工业行业转型升级》,《经济研究》2016年第7期。④ 参见孙玉阳、穆怀中、范洪敏等:《环境规制对产业结构升级异质联动效应研究》,《工业技术经济》2020年第4期。

目前,中国正处于工业转型升级的关键时期,构建绿色低碳产业体系和空间格局,正是推动高质量发展和践行新发展理念的内在要求。本文之所以聚焦于碳减排政策与工业结构低碳升级,主要出于以下原因:第一,现阶段,中国的工业结构重型化格局、粗放型增长方式尚没有根本改变,又陷入高碳行业产能过剩,(3)孙焱林、温湖炜:《我国制造业产能过剩问题研究》,《统计研究》2017年第3期。需要以结构低碳升级作为化解过剩产能、转换经济发展动力与减缓气候问题的重要途径。第二,近年来,中国更加积极推进的碳减排政策,从根本上影响着工业结构升级的增速和偏向,但二者之间的影响效果仍然是一个有待深入考察的重要学术问题。第三,研究该问题,既是从工业结构层面考量中国碳减排政策的有效性,也是从低碳视角剖析中国工业结构升级的动态演化过程,这将为碳减排政策的制定完善与工业结构优化升级提供理论指导和战略指引,并且具有重要的现实意义。

现有文献主要集中于分析环境规制的经济效应,与本文主题相关的代表性理论主要有两个:一是“遵循成本说”,传统的新古典经济学认为,严格的环境规制将污染的负外部性内在化为生产成本而降低生产效率与利润,并通过企业进入退出、生产规模调整、资源再配置等行为而影响行业结构。(4)Haitao Yin, Kunreuther, H., White, M. W., “Do Environmental Regulations Cause Firms to Exit the Market? Evidence from Underground Storage Tank (UST) Regulations”, Ssrn Electronic Journal, Vol.127. No.9, 2007, pp. 1875-1886.(5)Millimet, D. L., Roy, S., Sengupta, A., “Environmental Regulations and Economic Activity: Influence on Market Structure”, Annual Review of Resource Economics, Vol.1, No.1, 2009, pp.99-117.二是“污染避难所假说”,在国家间产业转移方面,为了逃避规制或降低规制成本,环境标准或规制程度的国际差异将促使污染行业跨国转移;(6)Bagayev, I., Lochard, J., “EU Air Pollution Regulation: A Breath of Fresh Air for Eastern European Polluting Industries?”, Journal of Environmental Economics & Management, Vol.83, No.6, 2016, pp.145-163.(7)Sun, C., Zhang, F., Xu, M., “Investigation of Pollution haven Hypothesis for China: An ARDL Approach with Breakpoint unit Root Tests”,Journal of Cleaner Production, Vol.161, No.9, 2017, pp.153-164.(8)Solarin, S. A., Al-Mulali, U., Musah, I., “Investigating the Pollution Haven Hypothesis in Ghana: An Empirical Investigation”, Energy, Vol.124, No.4, 2017, pp.706-719.在一国区域间产业转移方面,企业对地区环境规制水平可能更为敏感,区域产业转移更容易发生,从而引起区域产业结构的调整变化;(9)林伯强、邹楚沅:《发展阶段变迁与中国环境政策选择》,《中国社会科学》2014年第5期。(10)汤维祺、吴力波、钱浩祺:《从“污染天堂”到绿色增长——区域间高耗能产业转移的调控机制研究》,《经济研究》2016年第6期。(11)Zheng, D., Shi, M., “Multiple Environmental Policies and Pollution Haven Hypothesis: Evidence from China’s Polluting Industries”, Journal of Cleaner Production, Vol.141, No.1, 2017, pp.295-304.在企业选址方面,环境规制形成隐形的绿色环保进入壁垒,增加高污染企业进入的沉没成本、边际成本或平均成本,(12)Ryan, S., “The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry”, Econometrica, Vol.80, No.3, 2012, pp.1019-1061.导致进入清洁型产业的企业数量相对增加。(13)Shen, J., Wei, Y. D., Yang, Z., “The Impact of Environmental Regulations on the Location of Pollution-Intensive Industries in China”,Journal of Cleaner Production, Vol.148, No.4, 2017, pp.785-794.因此,环境规制的绿色进入壁垒,能抑制污染密集型产业的区位选址,推动产业结构升级。

尽管环境规制与产业结构变动存在理论逻辑关联,但不同碳减排政策驱动工业结构低碳升级的经验证据相对匮乏。一方面,采取单一环境规制综合指数或对单项环境政策展开研究,其影响效应的大小和显著性太过笼统,也依据研究对象而有所差异,难以做一般性的推广,而从不同政策的特征出发,评估和比较多种政策的异质性驱动效果更具有实际意义。另一方面,以上理论假说均是关注限制性规制,基于成本约束这一逻辑起点,通过产业规模调整、企业进入等推动结构变动。本文在分析限制性规制的结构升级效应基础上,也同时验证财政补贴是否构成政府引领工业结构升级的重要手段。(14)参见孙海波、林秀梅、焦翠红:《政府税收、研发补贴与产业结构变迁》,《经济评论》2016年第6期。(15)参见王昀、孙晓华:《政府补贴驱动工业转型升级的作用机理》,《中国工业经济》2017年第10期。

本文可能的边际贡献体现在以下两个方面:第一,在研究视角上,本文参考《中国应对气候变化的政策与行动年度报告》等政策文件,主要考察工业领域三种碳减排政策:节能目标(energy-saving targets)、新能源补贴(new energy subsidies)和碳市场(carbon emissions trading scheme),试图揭示不同类型政策对中国工业结构低碳升级的差异性效果。第二,在研究设计上,本文在评估碳减排政策与工业结构低碳升级之间关系的基础上,进一步对政策的动态效应(dynamic effects)、政策间的协同效应(synergistic effects)和市场表现的调节效应(moderating effects)等展开深入分析,以更加科学、全面地探究碳减排政策的结构升级效应。

二、中国碳减排政策背景与理论分析

(一)中国碳减排政策背景

中国的碳减排政策大致可分为三个阶段:一是20世纪七八十年代至1997年京都会议前,这一阶段中国环境治理主要集中在污染排放的“三废”(废水、废气和废渣)上,对于减缓气候变化或碳排放的关注较少。二是1997年京都会议至2005年,中国虽认识到气候变化对于整个社会和国民经济的影响,但根据“共同但有区别”(Common but Differentiated)的原则不承担强制减排责任,并通过清洁发展机制(CDM)项目参与全球碳市场。三是2006年至今,伴随着国内严峻的能源环境问题以及国际减排压力,中国才事实上开始重视气候可持续发展,并规划了整体的政策思路。(16)Eaton, Sarah, and G. Kostka, “Central Protectionism in China: The ‘Central SOE Problem’ in Environmental Governance”, The China Quarterly, Vol.231, 2017, pp.1-20.(17)He, G., Lu, Y., Mol, A. P. J., & Beckers, T., “Changes and Challenges: China’s Environmental Management in Transition”, Environmental Development, Vol.3, No.1, 2012, pp.25-38.

具体来说,中国政府在“十一五”和“十二五”规划中分别制定了节能20%和16%的约束性目标(能源强度下降目标),并将此作为应对气候变化和减缓碳排放的主要措施。节能目标政策是一种自上而下、层层落实的政策执行机制,综合考虑各地区经济发展水平、节能潜力及环境容量等因素,通过一系列具体政策措施建立了节能目标责任制。同时,其完成情况与地方政府官员的政绩相挂钩,首次实行节能目标“行政首长负责制”。

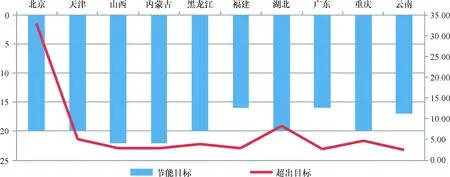

图1显示中国部分地区“十一五”时期节能目标及完成情况。实际上,所有地区均完成了“十一五”国家下达的节能目标任务,有28个地区超额完成了“十一五”节能目标任务,超额完成目标较多的十个地区分别为:北京(超额32.95%,下同)、天津(5%)、山西(3%)、内蒙古(2.82%)、黑龙江(3.95%)、福建(2.81%)、湖北(8.35%)、广东(2.63%)、重庆(4.75%)、云南(2.41%)。对比而言,各地区节能目标与实际完成情况并无一致,大多数地区均超额完成了目标任务,更高的节能目标并不意味着政策管控力度得到增强,这还取决于节能政策的执行强度。

随着近年传统能源的日益枯竭以及气候变化问题的日益突出,新能源的研究开发与利用正受到世界各国的重视。新能源是指传统能源之外,以节能环保和可再生为特质的各种能源形式,主要涉及两大领域:可再生能源利用和传统能源的高效利用。自2006年开始,国家发布一系列新能源相关法规和政策,主要从供给层面推进风光发电、新能源汽车、生物燃料等的市场应用及规模扩张,为中国新能源行业的发展奠定了政策基础,其中一项重要举措就是提供大量的财政补贴,称之为新能源补贴。

图1 中国部分地区“十一五”时期节能目标及完成情况(单位:%)

2013年6月起,作为能源环境经济学者所推崇的应对气候变化的市场型政策工具,碳排放权交易市场(简称“碳市场”)先后在深圳、上海、北京、广东、天津、湖北、重庆等7个中国省市试点启动,7 个碳市场制度设计虽各具特色,但基本框架一致,即对覆盖行业纳入企业的碳盘查,形成了自下而上的总量控制交易模式。(18)Zhang, H. J., Duan. M.S., Deng, Z., “Have China’s Pilot Emissions Trading Schemes Promoted Carbon Emission Reductions?—The Evidence from Industrial Sub-Sectors at the Provincial Level “, Journal of Cleaner Production, Vol.234, 2019, pp. 912-924.

(二)理论分析

从全球范围看,各国现有的碳减排政策工具有三大类,一是直接管制手段。主要通过排放限额、排放标准、目标约束等方式对能源消耗或碳排放水平进行直接控制。二是财税手段,包括各种与能源环境相关的税收和补贴等。按照庇古税(补贴)的原理,旨在将外部性纳入市场体系的绿色经济政策,较之行政命令手段,在相同的排放控制量下成本相对更低。三是排放权交易。按照科斯的产权理论,在排放总量的基础上进行的直接管制与经济激励相结合的减排手段,一般也称为“总量和交易”(cap-and-trade)制度。(19)傅京燕、程芳芳:《二氧化硫排污权交易对经济增长“量”和“质”的影响研究》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2020年第6期。

从中国碳减排政策的实践上看,节能目标政策是目前常用的一种自上而下的约束性行政命令手段,它在基于预期性目标的基础上,通过明确和强化政府责任,促使政府有效运用行政力量,强有力地推动了重点行业及耗能企业开展节能行动,确保节能目标任务按时推进和完成。新能源补贴则通过财政激励方式推动风能、太阳能、生物质能等相关产业的发展,提高新能源的市场竞争力,减少对化石能源的依赖,间接达到减排的目的。碳市场是指碳排放权交易活动产生的市场。在排放总量控制的约束下,包括二氧化碳在内的温室气体排放权成为稀缺资源,具有了商品属性,基于市场调节的交易制度就会刺激企业最大限度节能减排。

不同碳减排政策具有异质性或多样性,即每种政策因实施方式、实施力度及执行效果而存在差异。从命令控制机制(command-control mechanism)与市场机制(market-based mechanism)来看,节能目标政策属于前者,另外两种属于后者;从限制性规制(restrictive regulation)与鼓励性规制(incentive regulation)来看,新能源补贴属于后者,另外两种属于前者。理论上讲,工业结构升级实质是资源在行业间的重新优化配置,而作为资源配置的最有效方式,市场化手段显然是推动工业结构升级的最佳选择。但从中国环境治理或减缓碳排放的政策实践来看,地方政府主要还是依靠命令控制手段而非市场手段,这是由历史决定的。因此,就目前而言,更为严厉的碳减排政策更能驱动工业结构低碳升级。

具体来说,面对更严格的碳减排规制,碳密集型行业或高碳行业将承担更高的节能减排成本,在资源有限的情况下,用于产品生产的要素投入将会减少。而引进更先进的节能设备以应对严厉的限制性措施,则会挤占用于生产技术创新的投资,从而对生产技术创新产生“挤出效应”。(20)张彩云、郭艳青:《污染产业转移能够实现经济和环境双赢吗?——基于环境规制视角的研究》,《财经研究》2015年第10期。因此,高碳行业面临选择减少生产规模或转移到成本较低地区的形势,致使低碳行业逐渐占据更大比重。

与高污染行业跨国或跨区域转移所面临的“沉没成本”相比,环境规制对微观企业集聚或选址的影响可能更为敏感。(21)参见周浩、郑越:《环境规制对产业转移的影响——来自新建制造业企业选址的证据》,《南方经济》2015年第4期。(22)参见樊兰:《环境规制对工业企业集聚的影响——基于不同所有制企业的比较研究》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2019年第11期。根据污染避难所假说,实施严厉的碳约束会依靠成本壁垒、市场准入、技术标准等方式限制管制行业(regulated industries,大多属于高碳行业)的企业进入,在一定程度上优化了企业的进入结构,减少了高碳行业市场份额,间接地促进了结构低碳化升级。

鼓励性规制如新能源补贴通过增加某种要素供给或减少某种要素成本,从而改变微观层面上产品以及要素相对价格结构。当然,政府并非对所有行业和企业平均给予补贴,通过影响产品或要素相对价格,导致行业资源整合及重新配置。(23)宋凌云、王贤彬:《政府补贴与产业结构变动》,《中国工业经济》2013年第4期。如果某些行业获得更多的补贴,要素使用价格相对下降,因替代效应而获得更多的要素流入。要素数量的变动使得不同行业产出份额相对改变,表现为产业转移或结构变动。

三、研究设计与数据说明

(一)研究设计

为了评估不同碳减排政策对工业结构低碳升级的实施效果,我们需要引入政策时期虚拟变量,以识别政策在实施前后的净效应。同时,考虑到变量之间可能存在的滞后性和内生性问题,因变量(工业结构低碳升级)采取提前一期,具体的面板数据模型如下:

(1)

其中,i表示省区,(24)省区是省、直辖市、自治区的简称,不包括中国西藏、香港、台湾和澳门地区。t表示时间,islu表示工业结构低碳升级;esp表示节能政策执行强度,sub表示新能源补贴,d1表示2006年前后的虚拟变量,即2006年之前取0,2006年之后取1;pilot表示碳试点虚拟变量,即实施碳试点的省区取1,其他取0,d2表示2014年前后的虚拟变量;(25)由于四个碳试点(北京、天津、上海和广东)的启动时间均在2013年年末(11月或12月),本文统一以2014年作为碳试点政策实施的第一年。同时,如果按照每个省市碳试点的时间来确定时间变量(d2),后文的估计结果没有明显差异。待估计系数β1、β2和β3分别表示三种碳减排政策对工业结构低碳升级的实施效果;controls表示一系列控制项,包括交互项的一次项、控制变量(国有化程度、平均工资和出口开放度)以及时间与个体非观测效应;εit是与时间和省区都无关的随机误差项。

接下来,在基准模型的基础上,本文还进一步探究政策评估的影响效果。第一,政策的动态效应。本文通过设置一系列时期和年度虚拟变量,并与政策变量交乘,根据交互项估计系数说明结构升级效应如何随时间变化。第二,政策间的协同效应。本文通过引入不同政策变量之间的交互项,根据交互项估计系数判断政策间协同效应是否存在。若交互项估计系数显著为正,则说明一个碳减排政策变量的边际效应随着另一政策变量的增加而递增,即存在协同效应。第三,市场表现的调节效应。本文结合市场表现指标国有化程度和出口开放度,在方程(1)的基础上,加入碳减排政策变量与市场表现指标的交互项进行回归,将验证市场表现对政策的结构升级效应的调节作用。

(二)数据说明

1.工业结构低碳升级。首先,为保持统计口径一致,本文参考《中国工业经济年鉴》的二位数(two-digit)行业细分标准,对有关行业进行合并和剔除,最终形成35个工业行业。其次,关于低碳行业与高碳行业的划分,本文以各行业碳强度(单位产值的碳排放,2000年不变价)的平均数作为划分依据,将35个工业行业划分为15个低碳行业和20个高碳行业。(26)我们考虑工业行业终端能源消费品种(煤炭、石油、天然气和电力等)所产生的CO2排放量,其中,高碳行业共15个,包括采矿业(5个)、制造业(7个)和电力(3个);低碳行业均为制造业(20个)。限于篇幅,相关行业名称不再罗列出来。最后,参考一般文献的研究,工业结构低碳升级用各省区低碳行业产值比上高碳行业产值来表示(式(2)),该指标上升表示生产要素从高碳行业(碳强度较高或碳生产率较低行业)转移到低碳行业(碳强度较低或碳生产率较高行业):

(2)

其中,l和h分别表示低碳行业和高碳行业,Y为相应工业行业层面总产值。

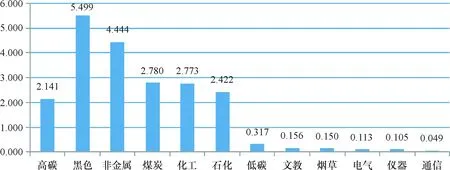

图2显示中国工业部分高碳与低碳行业碳强度分布情况,分别列出排名前5位的高碳行业和排名后5位的低碳行业。按照上述划分标准,高碳行业碳强度都在1吨/万元以上,平均为2.141吨/万元,而低碳行业碳强度都在1吨/万元以下,平均为0.317吨/万元。碳强度最高的行业为黑色金属冶炼及压延加工业(简称为“黑色”),达到5.499吨/万元,其余依次是非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业、化学原料及化学制品制造业和石油加工、炼焦及核燃料加工业。碳强度最低的行业是通信设备、计算机及其他电子设备制造业,只有0.049吨/万元。

图2 中国工业高碳与低碳行业碳强度(单位:吨/万元)

2.政策指标。本文基于政策文本分析,用各省区每年发布的工业领域节能的政策数量来反映政策执行强度。(27)参见张国兴、高秀林、汪应洛等:《中国节能减排政策的测量、协同与演变——基于1978—2013年政策数据的研究》,《中国人口·资源与环境》2014年第12期。(28)参见王班班、齐绍洲:《市场型和命令型政策工具的节能减排技术创新效应——基于中国工业行业专利数据的实证》,《中国工业经济》2016年第6期。同时,考虑到政策本身具有不同的法律效力等级,本文按照省级地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件分成三档,并以政策效力分数为权重(分别为5、3和1)进行加权求和得到相应的政策执行强度指标。由于政策在有效期内将持续产生影响,对政策评分还要进行逐年加总。但在累积过程中,如果一条新的政策取代旧的政策,则减去被取代政策的评分。本文参考各地区节能规划、节能目标执行措施等文件,筛选出相应关键词[如淘汰落后产能、锅炉(窑炉)改造、余热余压利用、电机系统节能改造、完善节能标准标识、推广节能技术与产品等],通过万方法律法规数据库对工业节能的政策数量和法律效力等进行了检索和统计(1980—2015年)。

由于中国缺少细分领域(包括新能源在内)的补贴支出统计数据,本文同样采用新能源领域关键词(也可查询中国新能源网站:www.newenergy.org.cn)在上市公司的补贴项目明细进行检索,即用各省区A股上市公司补贴数据替代。(29)参见郝颖、辛清泉、刘星:《地区差异、企业投资与经济增长质量》,《经济研究》2014年第3期。上市公司获得政府补贴的明细科目(包括增值税返还、财政补贴、创新奖励、所得税返还等)来自于会计报表附注中的信息批露,我们按省区和年度将属地上市公司的补贴数据分别加总,形成省级层面新能源补贴数据。同理,由于补贴支出在未来一段时间内会产生持续影响,我们根据永续盘存法(PIM)来核算补贴存量。(30)根据一般文献研究,价格指数取消费物价指数和固定资产投资价格指数的加权平均值,权重分别为0.55和0.45,折旧率取15%。

3.控制变量。参考大多数文献的研究,控制变量的选取如下:国有化程度用国有资本比上实收资本来表示,平均工资根据分行业就业人员和劳动报酬,计算各省区工业就业人员平均劳动报酬(经CPI指数平减),出口开放度用出口交货值比上产品销售收入来表示。

表1给出了本文主要变量统计描述。鉴于相关指标原始数据的可得性,本文所选用的研究时段为1999—2016年,数据来源于国泰安数据库、万方数据(法规)库、中国法律法规网、《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国经济普查年鉴》和《中国环境年鉴》。

表1 主要变量统计描述

图3显示2000—2016年中国工业低碳行业相对值(低碳行业产值比上高碳行业产值,30个省区算术平均值)变动趋势。从图中可以发现,总体变动趋势图以2006年为界形成鲜明拐点。特别的是,2006年中国工业低碳行业相对值达到最小值,为0.995 8,接近于1。也就是说,在这一年,中国低碳行业和高碳行业在产值方面大致相等。在“十五”时期,由于高碳行业发展较快,致使低碳行业相对值呈现下降趋势,而从2006年开始,国家“十一五”明确提出节能约束性目标和支持新能源产业发展。从实施效果看,政策的干预对中国工业结构低碳升级取得积极成效。

图3 中国工业低碳行业相对值变动趋势(作者绘制)

四、实证分析

(一)基准分析

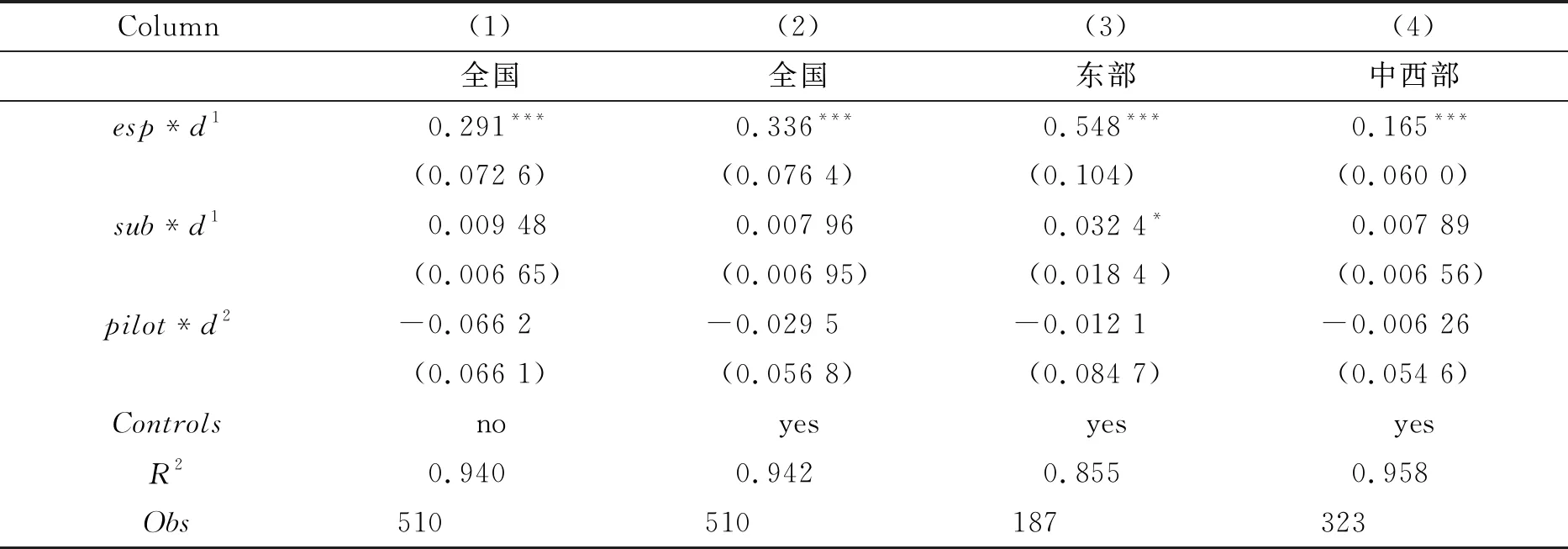

表2报告了碳减排政策与工业结构低碳升级的基准模型估计结果。第(1)列控制了政策变量和非观测效应,第(2)列在此基础上,加上国有化程度、出口开放度和平均工资等变量,其实证结果均显示,交互项(esp*d1)在1%水平上显著,而sub*d1和pilot*d2不显著。可见节能目标政策具有明显的结构升级效应,新能源补贴和碳市场未能有效促进工业结构低碳升级。“十一五”以来,国家在战略规划和政策导向层面设置能源强度下降目标,并将目标完成情况作为地方政府官员的考评内容,是该政策产生积极驱动效果的前提和保障。(31)王班班、齐绍洲:《市场型和命令型政策工具的节能减排技术创新效应——基于中国工业行业专利数据的实证》,《中国工业经济》2016年第6期。

具体来说,节能目标政策侧重于“硬约束”,可以保证措施更好地转变为现实,是一种自上而下且行之有效的规制形式。命令控制规制通过限制高碳行业的市场进入,加快淘汰落后产能,倒逼低碳产业发展等路径,推动工业结构低碳升级。相比之下,碳市场未能产生显著的结构升级效果。究其原因,中国的碳市场试点启动以来,在发挥市场机制方面积累了一定的经验,但也暴露出不少问题。当前多数试点市场配额供过于求,交易间断严重,成本约束有限,制度体系不健全,对工业结构升级无法形成有力的支撑。总之,总量和交易机制在中国面临着低效运转的交易市场和整体较弱的规制水平等诸多现实问题,显然很难发挥市场机制的资源配置效应。(32)涂正革、谌仁俊:《排污权交易机制在中国能否实现波特效应?》,《经济研究》2015年第7期。

作为扶持新兴产业发展最广泛的政策工具,补贴在世界范围内普遍应用。我们的实证分析显示新能源补贴估计结果不显著:(33)鉴于采用上市公司加总数据仍然存在地区性偏误问题,且补助明细是从2003年才开始提供,本文新能源补贴相关的实证结果尚不确凿,为保留性结论,尚待后续研究。特别感谢匿名审稿专家指出这一点。一方面,中国近年不断加大对战略性新兴产业扶持力度,推动了新能源产业发展;(34)周亚虹、蒲余路、陈诗一、方芳:《政府扶持与新型产业发展——以新能源为例》,《经济研究》2015年第6期。另一方面,政府也通过“深化补贴”保护了部分高碳行业或低碳竞争力较弱的企业,呈现出“保护弱者”的特点。对特定行业或企业的长期保护,容易形成政策依赖或滋生寻租空间,损害市场竞争的“优胜劣汰”机制,不利于化解过剩产能。

表2 基准模型估计结果

对不同区域(东部和中西部)进行分组检验后发现(第3~4列),节能目标政策在两大区域均能显著推动工业结构向低碳化转变,新能源补贴仅能在东部带动结构调整,而碳市场基本上不显著。在经济发达的东部地区,节能目标政策的估计系数为0.548,高于全国平均水平,这说明东部地区目前已具有提高规制强度的动力,目标约束政策对工业结构升级起到了较为明显的推动作用。新能源补贴的估计系数在10%的统计水平上显著为正,表明补贴激励有利于东部地区工业结构向低碳化方向调整,而对中西部地区结构升级的影响并不显著。这可能是因为,中西部地区实现经济追赶的愿望非常强烈,仍然处在加速推进工业化以及承接东部地区产业转移阶段,鼓励性政策未能有效引导工业结构升级。

(二)政策的动态效应

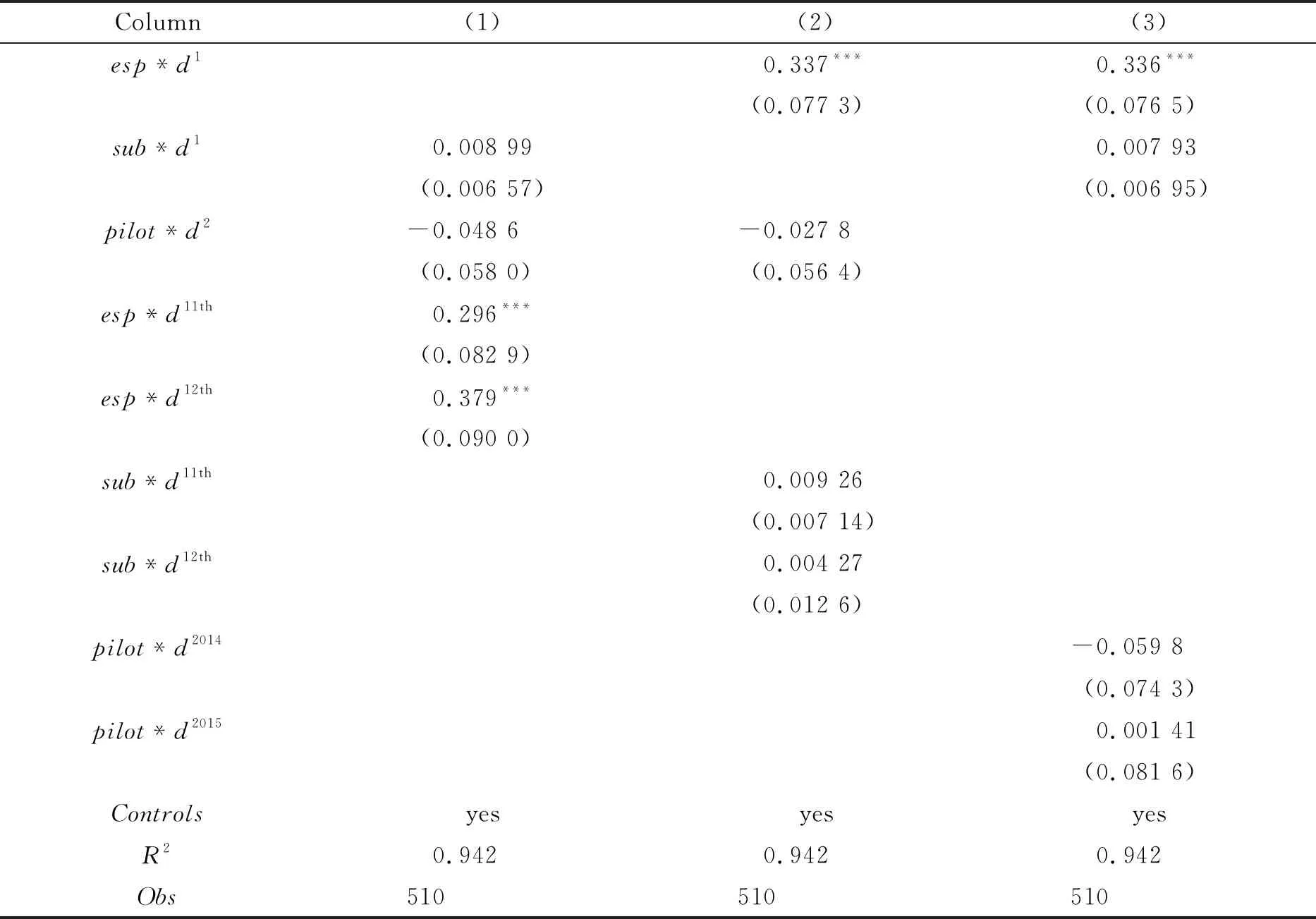

考虑到碳减排政策的实施是持续的动态调整过程,有必要进一步考虑政策对工业结构升级的动态边际效应。表3对碳减排政策的动态效应展开分析。第(1)列首先通过设置节能政策执行强度与两个五年规划时期虚拟变量(“十一五”和“十二五”)的交互项(esp*d11th和esp*d12th),考察节能目标政策在这两个时期对工业结构低碳升级的影响效果。结果显示,两个二重交互项均显著为正(影响系数分别为0.296和0.379),表明相对于“十五”时期,目标约束在2006年之后的两个时期均能显著驱动工业结构低碳升级。第(2)列同样分析新能源补贴在这两个五年规划时期的政策表现,通过设置两个二重交互项(sub*d11th和sub*d12th),其估计结果显示新能源补贴政策效果均不显著。第(3)列通过将碳试点政策时期虚拟变量(d2,即2014年和2015年取1,之前取0)分解成两个年份虚拟变量,其交互项(pilot*d2014和pilot*d2015)所反映的净效应进一步显示碳市场工具未能驱动结构低碳升级。

表3 基于三种碳减排政策的动态效应估计结果

表4进一步通过设置一系列年度虚拟变量,展示了节能目标政策的结构升级效应如何逐年变化。从中可以直观地看出,2006年以前政策执行并未对工业结构升级起到积极的推动作用,但自2006年国家实施节能目标约束以后,交互项回归系数在“十一五”和“十二五”规划时期几乎每年均显著为正,仅在2008年不显著。总之,这再次证实了节能目标政策提高了工业结构低碳升级水平,而且政策的结构升级效应随时间在增强。

表4 基于节能目标政策的动态效应估计结果

(续上表)

图4 节能目标政策的动态效应估计

此外,本文将表4中的回归结果用图4予以反映,并绘制了各年回归系数的90%置信区间,曲线反映了政策对结构升级的边际效应。从图4可以看出,在2006年之前,边际效应估计系数在0值附近,而自2006年目标约束实施后,边际效应线开始上升,在“十一五”时期出现些许波动,在“十二五”时期逐渐平稳。这说明,在整体上,相较于补贴激励和碳市场,目标约束政策能够提供持续的、稳定的政策导向,对促进工业结构向低碳方向升级有更为积极的影响。

(三)政策间的协同效应

从政策体系的框架出发,这些碳减排政策不但各自发挥着作用,其相互作用也可能影响着政策执行的效果。(35)Flanagan, K, Uyarra, E, Laranja, M., “Reconceptualising the ‘Policy Mix’ for Innovation”, Research Policy, Vol.40, No.5, 2011, pp. 702-713.因此,本文接下来探讨不同政策间的协同效应。我们在基准方程(1)的基础上引入政策变量的交互项,若交互项估计系数显著为正,则说明一个碳减排政策变量的边际效应随着另一政策变量的增加而递增,即政策之间存在协同效应。表5展示了政策间的协同效应估计结果。第(1)列基于全样本加入节能目标政策与新能源补贴之间的交互项,考察这两种政策实施前后期间是否产生了协同升级效应。估计结果显示我们关注的三重交互项不显著,即相对于“十五”时期,这两种政策实施后未能有效协同促进工业结构低碳升级。第(2)列将样本缩小到1999—2010年,估计结果仍然显示目标约束与补贴支持之间未能产生有效的协同升级效应。第(3)列基于“十二五”时期的样本,考察这两种政策实施后的协同效应,结果显示两种政策的一次项均显著为正,但二重交互项显著为负。第(4)列继续增加与碳市场的交互项,仍没有发现积极的协同效应估计结果,但补贴力度在“十二五”时期对工业结构升级具有显著促进作用。从政策间协同效应来看,中国应对气候变化政策的制定主体的确存在“单打独斗”的局面,政策主体之间交叉融合不够,选择减排措施时缺乏协同性考量,致使不同类型碳减排规制无法形成合力。(36)Duan, M., Z. Tian, Y. Zhao, M. Li, “Interactions and Coordination between Carbon Emissions Trading and Other Direct Carbon Mitigation Policiesin China”, Energy Research and Social Science, Vol.33, 2017, pp.59-69.

表5 政策间协同效应估计结果

(四)市场表现的调节效应

在评估碳减排政策的结构升级效应时,往往是假定在一定市场表现下来探讨政策评估效果。其实,在不同的市场表现下,碳减排政策对工业结构低碳升级的影响程度可能是不同的。也就是说,市场表现可能强化或抑制碳减排政策的结构升级效应,体现了非线性变化趋势。为此,本文结合市场表现指标(国有产权与出口开放),在方程(1)的基础上,加入政策变量与市场表现指标的交互项进行回归,将验证市场表现对政策的结构升级效应的调节作用。表6显示市场表现的调节效应的估计结果。第(1)列构造碳减排政策与国有化程度(state)的交互项,以此探析国有化程度对碳减排政策与工业结构低碳升级之间关系的调节作用,第(2)列加入碳减排政策与出口依赖度(export)的交互项,第(3)列将所有交乘项一起放入方程。综合调节效应估计结果来看,仅补贴政策与出口依赖度的交互项(sub*d1*export)是显著的。相对而言,新能源补贴政策对更高出口依赖度地区结构低碳化升级具有显著的抑制作用。也就是说,市场表现越趋向于出口导向,越不利于鼓励性政策结构升级效应的发挥。

节能目标政策与市场表现的交互项没有发现任何显著统计结果,这在一定程度上说明节能目标政策的结构升级效应不依赖于市场表现(国有化与出口导向)。其实,无论地区市场表现如何,命令控制政策一直是中央、地方政府协调经济与环境关系的主要规制工具。另外,碳市场的结构升级效应也不取决于市场表现,当然,这主要是由于中国碳市场试点才刚启动,制度设计仍需不断完善,市场表现如何影响政策传导效应有待进一步观察。

表6 调节效应估计结果

(五)稳健性检验

我们采用一系列实证检验来考察基准模型结果的稳健性(见表7)。针对工业结构低碳升级指标,第(1)列以低碳产业产值占工业产值的比重作为因变量,采用更适合估计受限因变量的tobit模型,估计结果显示本文关注的主要政策变量的显著性结论与前文基准回归的结论基本一致。

表7 稳健性检验

在本文的研究样本期间,除了碳减排政策之外,其他并发事件(加入WTO、2008—2009金融危机和2008北京奥运)可能使估计结果产生偏误。(37)Shi, X., Xu, Z., “Environmental Regulation and Firm Exports: Evidence from the Eleventh Five-Year Plan in China,” Journal of Environmental Economics & Management, Vol.89, 2018, pp.187-200.首先,加入WTO使中国经济与世界经济一体化,且对工业结构调整带来巨大的契机。第(2)列去掉了2001年前的样本,其主要变量估计结果与表2类似。其次,2008—2009年全球金融危机对中国产业造成较大的冲击。为了去掉金融危机的可能影响,第(3)列删掉了2008年和2009年两年的样本,其估计结果没有发生显著改变。最后,在迎接奥运会期间,北京跟周边省市开展联防联控,实施蓝天工程、碧水工程、清洁能源建设等,全面践行北京“绿色奥运”理念。为了消除“奥运模式”的影响,第(4)列删掉了北京、天津、河北、山西、内蒙古和辽宁等相关省市样本,其主要变量整体结果未发生明显改变。

五、总结性评述与讨论

“十三五”乃至更长时期,中国将面临深化结构改革和狠抓节能减排的双重压力。当前“新常态”下经济增速“换档”,而碳减排任务依然艰巨,工业结构低碳升级无疑是协调减缓气候变化与推动产业可持续发展之间最重要的解决方案,这就迫切需要为共赢的低碳发展模式寻求新的动力和政策引导。相应地,中国的碳减排规制也开始由较单一的命令控制型政策转向多层次的市场型政策。衡量目前的碳减排政策是否发挥了结构升级的作用,以及如何能够更好地运用政策工具去支持中国在工业结构低碳化方面的转型升级,正是这篇文章的出发点所在。基于这一目标,本文基于中国省区面板数据,引入政策工具的异质性,探讨不同碳减排政策对工业结构低碳升级的差异化影响效应,既为政府减排工具的综合运用提供了理论和经验基础,也是对现有减排政策与结构升级研究的重要补充。主要结论如下:

不同类型碳减排政策对工业结构低碳升级的影响效应确实呈现出一定的差异性:节能目标政策更能显著推动工业结构低碳化调整,新能源补贴效果存在区域性和滞后性,碳市场表现不显著。从动态效应看,节能目标政策在2006年之后对工业结构低碳升级做出了较为“稳定”的贡献,且政策的倒逼效应随时间在增强。从政策间协同效应来看,没有发现任何积极的协同升级结果,可见中国碳减排政策的制定主体的确存在“单打独斗”的局面,缺乏协同性考量。从市场表现的调节效应来看,新能源补贴政策对更高出口依赖度地区结构升级具有显著的抑制作用,另外两种政策的结构升级效应不依赖于市场表现。最后,本文在模型设定、并发事件(加入WTO、北京奥运和金融危机)等方面证实了基准模型估计结果的稳健性。

在高碳产业产能过剩、低碳技术进步相对不足、要素成本持续上涨和全球低碳变革加速发展的背景下,中国工业结构转型升级面临较大的压力。上述结论不仅有利于理解不同减排规制约束下的工业结构低碳升级,而且再次凸显了提高规制强度的必要性。由于碳减排规制体系尚不健全,相比于市场型工具,中国一直更依赖于命令控制型的监管模式,比如设定自上而下的节能减排目标。目标约束在很大程度上引导了中国碳减排政策的方向,并在实践中对工业结构低碳升级产生了积极效果,不失为一种更行之有效的工具。当然,中国也认识到未来必然更多地采用市场化机制来提高政策效率以及提供更多的灵活性,如环境税、绿色证书交易等。(38)参见赵忠龙:《环境税收的产业功能与规制效应分析》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2017年第1期。(39)Zhao, X. G., L. Cui, T. Feng, “A Study on the Construction and Supporting Mechanisms of Tradable Green, Certificates Finance System in China”, Journal of Applied Sciences, Vol.13, No.10, 2013, pp.1883-1888.当然,要想实现市场型规制的积极驱动效应,中国还需要大力推进和完善市场机制制度建设,依法加强规制强度,重视资源配置效应。最后,应当优化不同类型碳减排政策的顶层设计,加强和发挥政策间的协同作用。