听障青少年身份认同:在制度与生活之间

——基于听障青少年群体越轨个案的研究

杨 锃 周 茜

一、问题的提出:听障青少年的越轨

残障青少年的越轨问题被社会学、心理学、教育学及残障研究广泛关心。区别于一般的越轨理论研究,社会工作研究须致力于考察产生这一特殊群体越轨行为的具体要因,以便寻找到援助时的有效途径。这其中,聋人作为残障人士中数量占比最多的残障类型,其高犯罪率与犯罪的群体化、年轻化值得关注。以往对听障者犯罪与教育的研究中,通过反思听障者道德认知片面、思维简单而走上犯罪道路的归因;更有研究直指听障者与听人沟通中存在的结构性不平等,这类“听障—健全”之间形成的不平等也体现在特殊教育之中(贺晓星,2008a)。正如有研究指出的,虽残障青少年比普通青少年更易发生越轨行为,但是家庭资源、同伴影响和学校参与等多重的、变化的潜在中介变量才是亟需缕清并加以干预的;事实上,残障青少年比普通青少年更容易被逮捕,而英美司法系统中,针对残障青少年的持续性服务却长期缺乏等现象,揭示了残障青少年常处于社会不利地位(Carrie L. Shandraetc,2012)。此研究被认为是为20世纪60年代残障者运动以来的残障研究从“个体模式”迈向“社会模式”提供了证据。为此,一种批判性视角在这一转变中建立了起来,即一系列的社会因素阻碍了残障者的正常化与顺利发展(马克·普利斯特利,2015)。基于上述立场,除了探讨干预个体的技术及改变其微观环境的策略之外,社会工作者更须警惕受“健全者中心主义”支配的社会结构,反思基于对传统个体模式中所隐含的残障与损伤之间的必然因果联系,从社会结构、制度实践、日常生活等综合的维度考察残障青少年的越轨问题。

可以说,残障的复杂性是最根本的社会事实。因此,基于生物、心理视角的个体模式与文化、结构视角的社会模式相互交叉,构建残障研究的多重分析框架极为必要(马克·普利斯特利,2015)。而听障者极具典型性:从身体出发,较之其他残障类型,听障者与非残障者最为接近,但听力损伤成了该群体醒目的身体符号(杨运强,2013),也强化了残障—非残障的简单二分(杨锃,2015)。更不能忽视的是:由于听障群体的交流和沟通特性,使其一反残障者们通常缺乏根植于自身障碍文化而无法形成的“身份认同”的状况(杨锃,2015)。听障文化和听障社群的存在,无疑增强了听障者的身份认同(张松柏等,2010),当以“聋文化宣言”以及极高的听障者犯罪率等事实呈现出来时,具有集体身份认同的这类残障者特殊性也随之表现出来(贺晓星,2008b)。

而本案例的特殊性在于,听障青少年的生活社区不是聋文化研究者定义的聋社群(hearing-impaired community),听障青少年们从各自散落的家庭中聚集于特殊学校,觅得朋辈交往的快乐让他们隐然察觉“听障世界”的存在。但健全者在学校中占主导地位,近乎机构化的管理方式导致听障者的主体性难以凸显。同时,群体性并非完全自发形成的,他们对学校没有控制权,很难称这些听障青少年团体是“听障者社群”,支撑他们发生越轨的也并非是“听障文化”带来的精神资源。那么相比“听障—健全文化冲突”更复杂的互动过程是怎样的?听障青少年在互动过程中形成了怎样的身份认同?这样的身份认同与他们的越轨行为又有何关联?基于制度与生活的分析框架,本文将考察听障当事者青少年群体越轨事件的过程,透过该案例分析“健全人中心主义”下的制度实践与听障青少年生活世界之间的张力,进而在分析其自觉和不自觉得自我觉察中,探讨其群体越轨行动中自我认同与角色间的冲突,以及这一系列冲突所导致的生活困境。

二、“制度—生活”的研究框架

面对这一特殊的案例,我们参照阿尔弗雷德·舒茨所做的划分,对围绕听障青少年的两个意义系统加以考察(贝格尔,2015)。借用贝格尔对舒茨社会学理论的一种概括,一类是围绕听障青少年个体自我生存世界中的意义系统,是他们自身所实际上或潜在地“可及的”部分,也是通常在日常生活中流露出的自然状态下的理解。而另一类则是个体自我生存世界之外的意义系统,是属于已被客观化的社会世界。这一意义系统之中,对听障青少年的社会化产生主要影响的社会世界以健全人为中心的结构特征,导致这个意义系统被残障研究的社会模式、普同模式批判已久(杨锃,2015)。在本文所研究的越轨事件中,一旦我们将听障青少年作为生活主体考察其越轨行为,进入其生活世界之中,就需要一个清晰的框架,使得听障青少年具体的日常生活与“健全人中心主义”不再混杂为模糊的背景,而是试图将个体自我生存世界与外部社会世界都拉到台前来加以考察。

考察外部世界,无法忽视结构性与制度性力量。残障制度是以健全人为中心的社会结构体现,现代社会的一系列残障制度极力追求“正常”,驱除“异常”,导致残障者在与残障制度密切相关的医疗制度和社会福利制度等一系列制度丛中,始终经历着被治疗、被矫正,或是被污名化、被隐匿的生活(杨锃,2015)。在残障制度与残障者的主体意识冲突日益明显的今日,制度的逻辑与残障者日常生活的逻辑越不匹配,二者之间的关系就越复杂。纵使残障者作为生活主体,其日常生活中种种特殊需求的“合法性”(legitimacy)往往被正式制度否定,各种“日常形式的反抗”却仍会在正式制度及其代理人的眼皮底下发生(肖瑛,2014)。这恰恰是推动残障制度改革的当事者们的力量。例如推动美国的残障制度精神“从慈善走向公民权”的“残障者自立生活运动”(independent living movement)(杨锃,2015),提示了充满韧性的日常生活可能产生消解正式制度实质内涵的多重力量(肖瑛,2014),或至少成为“制度—生活”核心冲突的表达之口,让残障者“真实的声音”被听见(杨锃,2015)。因此,听障青少年真正想要对抗、或是真正与其生活世界产生冲突的,并不是规制其越轨的法律,而是在其社会化阶段起到关键作用的制度世界。

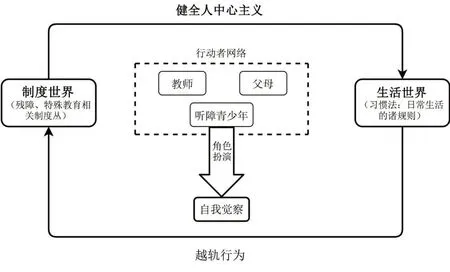

在这个意义上,本文使用“制度-生活”的研究框架,可以从“听障青少年越轨事件”中看到如下要素:事件、各种正式制度(残障制度-特殊教育制度-学校制度)、各种习惯法(日常生活的诸规则)、各类行动者互动交织成为的网络(听障青少年,制度代理人、重要他人)。事件的推进直接表现为不同行动者间互为情境的持续互动,这类互动既可被理解为不同行动者间关系的推进,也可被理解为不同制度间或制度与习惯法之间纠缠——包括在同一行动者的心智结构中的碰撞或无意识的共存(肖瑛,2014)。本文将重点关注其中这些碰撞和共存。

对于处在社会化关键阶段的听障青少年来说,上述过程还可以理解为一个制度学习的过程。贝格尔(2015)认为,所谓“角色象征着制度秩序”,制度之所以成为制度,是因为角色使得制度作为在活生生的个体经历中真实的存在变得可能,角色作为制度化工具,使得行为得以被类型化地重复学习,成为行动者如何按制度行动的“知识库”。如果进一步在制度化的框架中理解越轨行为,听障青少年从制度所规定的类型化行为系统——无限接近听人的角色当中短暂地出走了。在以往越轨研究中,已有学者引鉴角色理论,认为“青年”就属于一种角色类别,而中国青年观念的形成则可追溯到近代中国的社会变迁之中,其中家庭制度与伦理、历史中的政治变迁以及近代教育制度的建立构成了不同的“青年”角色类别,这些角色同时共存于青年群体中,就可能带来某些角色紧张和角色冲突,构成了部分青年越轨的总体性背景(陈映芳,2002)。就上文提到的分析目的来说,“角色”提供的分析路径联结起了外部社会世界与越轨者内部认同,具备现实解释力,并最终回归到越轨者自觉或不自觉的自我觉察过程中来——“我”到底是谁?

图1 “制度与生活”视角下的越轨

总之,行动者对不同正式制度与习惯法的身体化实践,联结起了制度与生活世界。而各类行动者就以两个世界的复杂互动为背景,交织成为行动者网络。结合前文对在校听障青年并未形成真正听障者文化的分析,与其说越轨事件是一种文化冲突,不如说是“健全人中心主义”孕育出的制度实践与听障青少年生活世界的冲突。其张力是由分布在行动者网络的复杂互动中不同的冲突汇聚而来的。而这些冲突,才是给听障青少年心灵带来具体影响、从而促发其自我觉察的关键。

因此,本文运用“制度—生活”框架,试图通过下面的越轨案,考察听障青少年的自我生存世界与社会世界两大意义系统及其关系,着重关注其与制度代理人、重要他人的互动关系。其中,通过角色扮演,社会要求听障青少年的自我与自我之间的关系可以被呈现,作为“心灵治理”的有机组成部分(杨锃,2019),对深入地理解其越轨行为的发生机制具有理论意义。同时,对于社会工作者理解本土听障青少年群体认同、群体性的问题行为也有着重要的现实意义。

三、案例与方法

本文考察案例发生在我国边疆省份的J市。2016年11月,当地警方发现,该市一所特殊教育学校的10名学生涉案偷盗。其中3名听障青少年HZC、ZLB、CDF(案发时分别是16、16、17岁),联合校内其他男生,一行10 人数次趁熄灯之后躲过监控溜出校门,在J 市内进行数起私家车盗窃行动。盗窃后,在未持机动车驾驶证的情况下将所盗车辆开往邻市,随意停放在路边,趁天亮前再乘坐公共交通工具返回学校。类似的盗窃事件连续发生了一周,学校教职工却丝毫未察觉到异常。这起听障青少年群体的越轨案件,在当地引发了轰动。

选择该案例的原因,除了与听障群体的特殊性有关外,该案例中越轨行为也与以往对听障者越轨行为的研究结论不同。尽管案例中的越轨行为表面上看和多数听障者越轨案件相似,属于团伙化的盗窃行为(刘盈江,2005)。但该案例又不是财产性犯罪。他们只将盗窃的车辆均停在了路边,并非以非法占有为目的。这里所呈现出的类似在实践中“学习”并“预备”进入的特征,才是社会化过程中最值得关注的,也与现代青少年社会化过程中的“延长偿付”期的心理特征相似(杨锃,2011)。

带着听障青少年的社会化与身份认同困境的问题意识,笔者展开了探索,主要采用了参与观察法和深入访谈法收集一手资料。本文作者之一为J市人,通过当地亲友介绍,进入发生越轨案的学校调研,并充分了解其内部运营状况。2019年1月到3月期间作者之一以实习生的身份进入该校,熟悉该校教学和日常事务,通过参与式观察,进入校内听障青少年们的生活、学习空间的同时,在校外访谈了已被开除的部分涉案听障青少年,并访谈了该校校长、教务主任、相关教师、家长等9位事件相关者。文中涉及引用了其中6 名访谈者的材料,从不同访谈对象的叙述中,试图综合考察越轨案中的人和事。

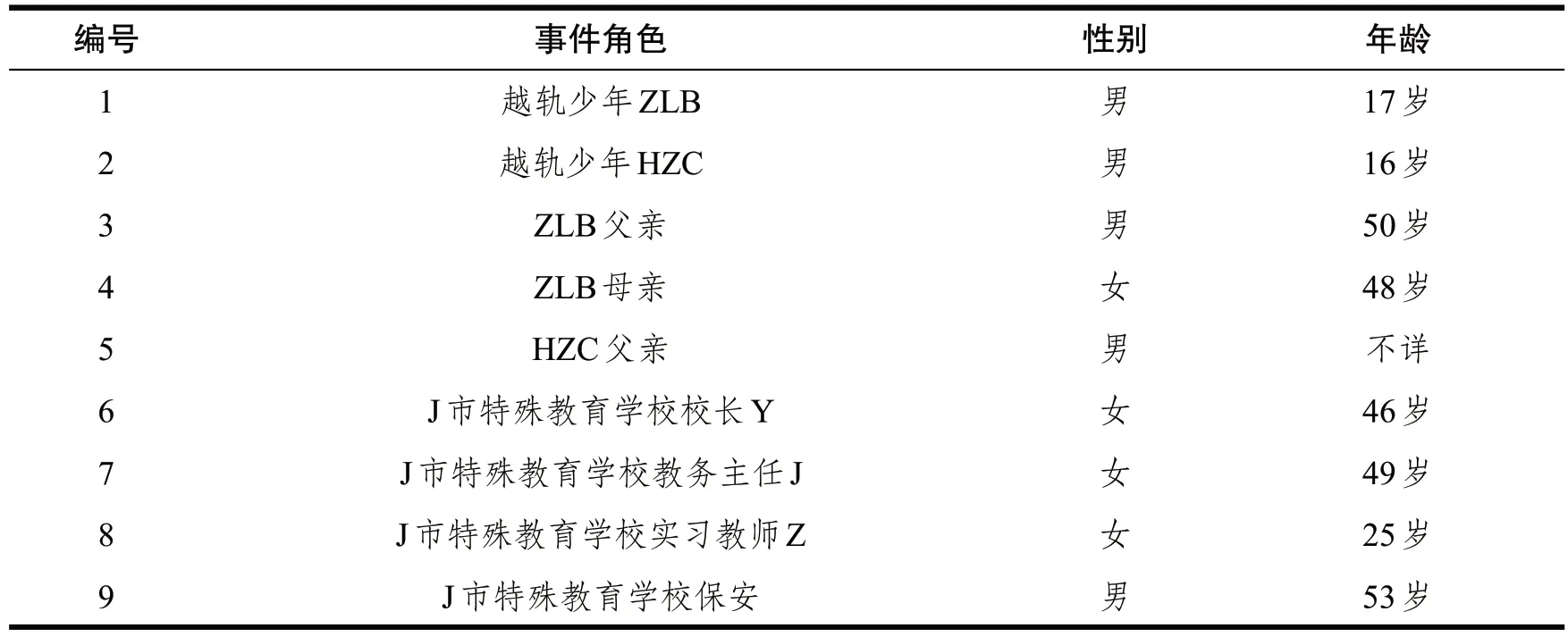

表1 访谈对象信息简表

四、“表面表演”:制度偏差的体现

值得强调的是,制度世界与生活世界并非简单的二分关系(肖瑛,2014),其中,制度世界存在对生活世界的规制。对于这个群体,身份认同既是健全人中心主义取向下制度世界规制偏差的产物,又是源头。事件中,听障青少年绝然没有可能与具有合理性的听人世界——对于他们来说也是成人世界——发起明确的对抗,而是以一种个体内部冲突的形式,体现出“努力接近听人的听障者”与“就是听障者”两种角色在他们身上复杂的共存。

(一)社会期待:制度实践的重要中介

在社会生活的运作过程中,特殊教育实践作为制度实践的具体形式,对听障青少年的身份认同形成起着关键作用,浸润于其中的社会期待是一个重要的中介。对于那些在种种内外相互行动中占据着特定地位的人,群体和社会将对他们所应该从事的典型性行为加以样式化,并期待他们遵守这些样式(陈映芳,2000)。可以说,社会已为一切剧中人提供了剧本,行动主体通过对社会期待的响应或修正,就形成了角色(伯格,2014)。而对于听障青少年来说,几乎所有的社会期待,包括来自家庭监护人的期待,其价值观都受到以健全人为中心的制度世界的影响。

“当然是希望他们能自立自强,尽早地融入这个社会,以后到社会上去跟学校里面不一样了,要跟那些健全人打交道,必须要学好技术,字也要写好,否则真的没有出路。”

(听障青少年ZLB父亲)

“你说你(指听障者)走上社会以后,怎么去和人家(指健全人)比呢?最重要的是人品,不求你学的多好但是人品一定要好。毕竟将来的社会只会接受人品好的人。人们对聋哑人群体是十分同情的,但当你展露出你所有劣性、作恶多端时,人们将会对你十分厌恶。”

(Z实习教师)

可见,无论家长还是老师的期待,都把融入社会放在首位——只有融入了健全者为主导的社会,才可能“过上好日子”。这一期待背后的潜台词是,制度世界没有给听障青少年保留其听障者身份的可行空间,要求听障青少年克服“听障—健全”差异。在融入社会这个阶段发挥关键作用的,包括就业制度在内的制度丛所安排的一系列竞争中,听障青少年往往因听障身份首先被筛选出局。在这个层面上,社会期待建立在人们对制度世界的统一认知上,习惯法与制度统一了起来,并不断地将制度合理化,形成了强大的规制力。

而问题的关键在于,听障青少年是如何回应这类社会期待的?通常认为,这种社会期待是“健全者中心主义”的立场,构成了多数听人对少数听障群体权益的忽视,并产生出一系列不平等的关系,而且融入社会成为“理所当然”的教育目标,导致听障青少年在努力追求“听人化”的过程中又不断再生产了这一不平等关系。对于听障青少年来说,“融入”不但意味着掌握足以与听人竞争的技术,还意味着要有“人品”,即格外注意服从听人社会的一系列道德规范,以避免在听障标签之外进一步被“污名”而遭到听人们的“排斥”,这无形中是对其生存成本的增加。在社会化的两个重要场所——家庭和学校之中,为了让听障青少年“自立自强”,家长和老师们专注于“要培养出一个合格的人才送入社会”。这种观念连同上述社会期待传达给听障青少年的同时,也悄然剥离了特殊教育中的价值基础——即对听障青少年所独有的发展需求的关注与满足,在教育中以听障当事者为中心的角色化。区别于通常青少年的社会化过程,正是在日常生活中的一系列互动中,通过反复强化上述社会期待而达成听障青少年的角色“养成(formation)”。

一般而言,角色能形塑行动者,令其成为所扮演角色的那种人。然而,在这一养成过程中,听障青少年们的特异性并没有因社会期待的强化就自然消除,或者说其身份认同中存在着难以被听人社会所影响的部分,但作为社会期待接受者却自觉或不自觉地做出不得不顺从的回应。这一连串对于师长们所期待的角色扮演由于其被动接受、刻意表现,犹如霍赫希尔德所概括的“表面扮演”(Hochschild,2012)。

(二)角色实践:“扮演”健全者

从角色认同出发,上述角色“养成”的过程使得听障青少年的生活世界面临着一种两难困境。每一种社会角色都附带着某种身份,而听障青少年往往在听人有意无意的期待中,只能被动接受“融入社会、成为像健全人一样行动”的角色。追求并实现这一社会期待,就意味着其不能直面自身的听障者身份;而不去回应这一社会期待则意味着在社会化的所有外部社会世界都会令人失望,这也是完全无法做到的。在具备合法性的制度世界展现出极强的规制力时,往往出现的是“对于听人社会价值观表达认同”的现象,但不可忽视的是,作为特殊的角色呈现,实际上还是不得不进行“表面表演”。

当进入HZC家开始家访时,HZC和他的妹妹被母亲叫了过来。他们一人搬了一个凳子,兄妹俩都显得乖巧礼貌,两人脸带微笑。当笔者用纸条向HZC 自我介绍并提问时,HZC 的母亲则坐在一旁。每次字条递过去,她都会从HZC手里把纸条拿过去也看一看。

“假期过得开心吗?”

“开心,帮爸爸妈妈干活。”

“去省城念书之后,有没有不适应呢?”

“我觉得课本比较难,但是要努力。”

“以后长大想做什么?”

“长大想画画,但是现在还不知道(以后要做什么)。”

(与HZC的对话)

HZC在举手投足之间,显得比一般同龄人更为“乖巧”。类似的是,翻阅ZLB的微信号发现,他的微信头像底色通红,上有大大的“中国”两字。他勤于发朋友圈,如去参加省残奥会、文艺表演、看中考辅导书、发英语台词、表达对中国远征军的尊敬……“开心”“努力”“善良”“勇敢”成为了其朋友圈文案的高频词,看得出每一条都是认真斟酌过的。他组织书面语言的能力在J市听障青少年中当属中上游水平,但是老师表示他在校期间的语文成绩却并不出色。这在一定程度上表明,他很在意在朋友圈中的形象,也更愿意写作书面语言,因为这方面的展现使别人看不出他与听人之间的差异。

可见,听障青少年处在领悟角色、回应社会期待的过程中。其角色领悟的程度越深,表面扮演的角色与社会期待的差距就越小。HZC已准确地理解了社会期待,体现在他向父母、陌生人,以及包括朋友圈在内的虚拟空间中展示的形象上,他是正常的(和一般人一样经营朋友圈),是正能量的(朋友圈高频词都是积极向上的),也是“听人化”的(朋友圈中刻意回避自身的听障者特征)。但是,通过扮演角色理解社会期待,并非意味着听障青少年已完全接纳了“健全者中心主义”所标榜的社会文化和相关价值。

因此,在日常生活中的一系列互动只不过是“表面扮演”——他们的角色扮演与听人主导的社会期待之间存在一定的角色距离。这一系列行为不过是在家长、老师面前、公开的虚拟空间等具体社会世界中反复地、刻意地“展示”自我。而作为越轨案件的当事人,他们集体谋划并做出了与上述社会期待并不一致的行动。在这一看似矛盾的行为中,与实施盗车行为时的角色分工相比,满足社会期待的“表面表演”则是给自身身份穿上的一件外衣。当然,回应这些期待也是听障青少年的社会需要,实现它就可以最大程度地隐蔽听障者群体的异质性,避免因角色化不当而遭受可能发生的冲突,隐藏并保护好听障者自我。这是一个学习的过程,特殊学校恰恰提供了集体学习“表面表演”的空间。听障青少年个体起初并不一定有明晰的角色扮演目标,正是角色扮演中不断“试错”(不符合社会期待就会遭受惩罚),最终掌握了表面表演的技法。而事实上这类“表面表演”对越轨行为的解释仍有可探讨的空间:是否是由于扮演角色不够“深入”,造成了他们在“扮演”过程中又采取了截然相反的行动,导致越轨?

五、行动者网络及冲突:制度偏差何以实现?

仅由于受“健全者中心主义”影响导致听障青少年“表面表演”,仍不足以解释造成越轨行为的深层原因。基于该案例,笔者试图通过学校和家庭两个具体的社会世界,考察这两个空间中的听障青少年与制度代理人教师、重要他人父母的关系,并分析制度与生活具体的互动关系,为越轨行为的形成提供更具体的背景和解释。

(一)特殊教育制度与制度代理人

残障制度类型经历了从个人/医疗模式到社会模式,再到“生物—心理—社会”综合模式的转变,其中,后两者强调的以残障者作为生活主体的理念,汇聚成为了制度改革的合力(杨锃,2015)。然而在实践领域的制度建设,尤其是中国的残障者制度建设中,面向个体的医疗模式仍是主流。“健全人中心”的制度秩序虽然在研究层面遭受批判,但是为其合理化的根基形成了强大的制度惯性。包含在残障制度丛中的特殊教育制度也是如此。

而与制度相关的政策改革,则在相对欠发达地区会遭遇更大的障碍。自1951年政务院提出《关于改革学制的决定》中有关“各级人民政府应设立聋哑、盲人等特种学校,对生理上有缺陷的儿童、青年和成人施以教育”的要求以来,特殊教育就由慈善救济性质转变为国家福利性质(王国羽等,2012)。与此同时,特殊教育也被纳入国家教育体系的一个组成部分,随着福利系统和教育系统的变迁,在国家行政化的宏观调控中发展。特殊教育随着欧美国家对正常化(normalization)思想的推广向“融合教育”“去机构化”发展,在普通教育机构招收特殊学生进行随班就读(learning in regular classroom)成为特殊教育的主要形式之一(肖非,2005)。与此同时,特殊教育处在国家教育现代化建设与推进全面小康社会建设的战略布局中,关注教育的普惠性、普及性与公平性。2007年《“十一五”期间中西部地区特殊教育学校建设规划(2008-2010年)》,要求通过保证在中西部地区的地(市、州、盟)级和30万人口以上或残障儿童少年较多的县(市、旗)有1所独立设置的综合性(或单一性)特殊教育学校,来基本满足中西部地区残障儿童接受义务教育的需要(冯元等,2017)。教育公平取向下,地区间入学率差异成为重要政策指标,增设特殊学校成为保证入学率最具有可操作性的政策手段,也在各类政策改革中具备优先性。对于中西部地区的多数残障儿童家庭来说,选择随班就读的成本要远远高过“全照式”的特殊学校,其选择机会较其他地区更少。与此同时,相比普通学校,特殊教育学校的“特殊”之处在于更多地承担起了对听障青少年的“托管”责任。多数健全家长们对听障子女家庭教育感到“不知所措”,更倾向于把孩子以全寄宿的形式完全交给他们认为“更专业”的学校。“去机构化”“教育融合”等对去健全人中心主义有所助益的改革在这样的制度结构中难以落实。而在多数欠发达地区,特殊教育学校制度与制度代理人教师在听障青少年的生活世界中扮演着重要的角色。

1.学校制度中的管控逻辑

J 市仅有一所特殊教育学校,多数学生要从农村来到市区,考虑到学生们的特殊性,预防发生意外,学校采取的是全寄宿式的封闭管理。正如访谈中Y校长所介绍的“采用‘人防、物防、技防’三位一体的模式”以防止不稳定事件,在校学生不得随意外出。这类封闭管理与戈夫曼式的“全控机构”如出一辙。

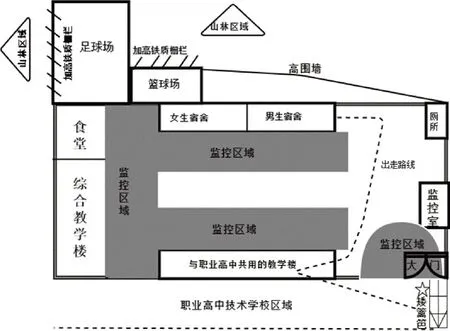

图2 J市特殊教育学校平面图

如图2所示,J市特殊教育学校的修建严格遵循了安全原则,四周都有高约4.5米的铁栅栏,门卫室有保安人员24小时值守,除了不受外界干扰之外,主要工作是防止学生擅自出入。校内安装监控摄像头对校园无死角监控,与铁栅栏共同构筑起了封闭的物理空间几乎实现了“全景敞视”式的监控(褔柯,2012:224)。

根据该校教务主任的叙述,学校制定并实施“非常严格”的作息制度:

“早上学生 6:00 起床,7:00 打扫卫生,7:30 吃早点,8:00 早自习,9:00 开始上课,早上四节课,12:00到12:40吃中午饭,睡午觉,1:40起床,2:10第一节课,上两节课到4点到5点是运动一小时,晚上5点半晚饭,5点半到7点半也安排了运动时间,7点半到9点晚自习,9点半睡觉,10点熄灯。”

(教务主任J)

作息制度是最主要的学习生活指导规范,甚至安排了听障青少年的课余生活——听障青少年们有固定的课余活动项目,比如:运动、做操、看电视等,自由选择空间有限,而不遵守作息制度的学生会受惩罚(责骂)。

此外,还有一些限制禁令,比如禁止玩手机、不允许持有现金(来校后钱包由班主任代为保管)、不允许吃零食等。这些禁令也是对听障青少年制度隔离的体现——听障青少年几乎失去自行到校外活动的可能,这些都构成了校内外隔离的“无形栅栏”。

2.制度代理人的管控技术

教师虽然也受生活世界的习惯法支配,但是他们更多的时候是制度的代理人。物理空间的封闭性和诸多禁令为教师采取管控行为提供了条件。其中教师们最常用的有2种管控技术:一是体罚,二是差遣。

实习老师Z谈到了目睹同事体罚学生的场景:

“我是记得有一次HZC是做错什么事情遭老师打了嘛,遭L副校长打,扇巴掌。这个娃娃是胆子小得很,导致一个巴掌就立在那里摇摇晃晃,砰地一声,就在我面前直直愣愣倒下去了。”

(实习老师Z)

部分教师仍认为对听障青少年施以体罚是必要的。体罚常表现为扇巴掌,在听障青少年“犯了比较大的错误”时实施,而判定错误大小的权力则掌握在施以体罚的教师手中,常常显得模糊而不确定。因此,遭受体罚后的听障青少年均表示出对实施体罚者的“畏惧感”,对于纠正错误认知的作用却并不显著。

除此之外,在观察和访谈中,还发现了师生之间差遣和被差遣的关系。

“有时候会啊,让他们洗洗车,主要是劳动嘛,我们学校老师的车学生会帮忙洗的,叫他们洗的话。”

(教务主任J)

“差遣”可以理解为一种试探服从性、并可以打破边界的管理技术,深嵌在听障青少年的日常生活之中。在课余,老师们乐于差遣听障青少年们做事,比如:倒水、搬凳子、拿教具,甚至帮助老师们洗私家车。区别于命令听障青少年去学习、运动,这种差遣形式中包含了为老师个人事务提供服务,其劳动的“服务性”是主要特征,因此强化了教育形态中的不平等关系,也构成“管控”不分公私边界的特征。

在双重隔离与严格管控之中,听障青少年面临的困境体现了出来:当事人社会化所需的环境被人为异化了。首先,这一发展过程中所需的自由玩耍、交友、社会参与等几乎完全被限制了。这导致听障青少年更易失去自我同一性,更可能遭遇自我意识发展的障碍。而在管控之中,自我意识一旦萌发则更易表现为反抗。一定意义上说,听障青少年集体秘密出走导致越轨,其目的并非财产占有,而是通过集体行动去短暂放飞自我,是对摆脱“被管控”的渴望。但访谈中又发现,教师们虽然扮演着制度代理人的角色,但是和听障青少年一样同为生活世界的主体。因此他们并非简单地在践行制度中的管控逻辑,而是带着作为“人”的个人性变量(肖瑛,2014),这就决定了他们和听障学生之间的复杂关系。

3.师生间的情感纽带

观察发现,教师与听障青少年的关系并非单纯是“管控者”与“被管控者”的关系,也存在着师生之间的某种“情感纽带”。在听障青少年的成长过程中,特殊教育学校的封闭性制度使得教师替代家长承担起了陪伴和监护责任。教师深深介入到听障青少年的生活起居之中。在学习和生活形态中,师生之间是有情感交往的,并和“管控”逻辑在学校生活中并行不悖。师生之情主要体现在教师对学生的关心上。

教导主任J就曾主动询问青少年们接受访谈的进展,关心HZC有没有因开除学籍“恨老师”。当得知“不恨”时显得如释重负。校长Y则谈到:

“我一个周去看一次HZC,无声餐厅离我家也近。第一就鼓励下他,第二我也是跟老板了解下他的各种表现嘛,他适应吗,有没有好好地在干,有没有到处乱跑。那个老板对他的印象还好。他还是很不错,他还是很积极的,老板都是这么说。我还和老板说,反正他很好奇,就带他去社会上各个地方,比如说去外面吃饭,去KTV,都了解一下,他这个好奇心灭了,以后他再也不会跑了。我觉得他现在好,挺好。”

(校长Y)

从教务主任J和校长Y的反馈来看,老师与学生间有着情感链接。他们在意听障青少年学生们对自己的感情,在当事人离开学校、完全走出学校管理范围外后,仍坚持探望。这种情感纽带是教师与听障青少年之间实现良性互动,在教学和生活指导中不可替代的教育关系。按理,师生间的情感纽带会对教育实践产生积极的作用。

(1)驯顺与强化罪恶感

建立情感纽带区别于通常的管控技术,是因为它并非教师强制施加的手段,但是这种感情恰恰成为了管控制度下听障青少年表现“驯顺”的催化剂,并使他们在越轨之后感受到“罪恶感”。“驯顺”首先会在学校里听话的学生身上表现出来,而这类学生也显示出与教师更频繁的互动,以建立起更多的情感交流。而“情感纽带”越强,则在产生错误行为之后令其自身感受到更强烈的“罪恶感”。

“他很听我的话嘛(指当事人HZC),这个娃娃平时就是听话的,乖的,因为他平时还是喜欢我的,所以他会听话。你看他后来见我的样子,头都是低低的。”

(教务主任J)

“他(指当事人HZC)带了一大袋东西回学校看他妹妹,但是在门口放着就走了,保安让他进去也不进去,他心里已经知道他不属于这个地方了。”

(校长Y)

“老师们都对我很关心,我再也不会做(指盗窃)了。我重新做人的,再也不了。”

(听障青少年ZLB)

青少年在是非问题上容易以“好坏”鲜明对立来做简单的价值判断。听障青少年亦如此,把关心他们、与其存在情感纽带的教师自然而然理解为“好人”。当面临来自该教师的管控与惩罚时,他们也认为是“理所当然”的。在这一意义上,当事的听障青少年眼中,越轨甚至犯罪并非一种清晰的、面对特殊学校教育的反抗,而是自我及群体的需求无法得到正当满足时寻求的另类解决路径。也就是说,当事人所表现出的罪恶感,并非来自对越轨行为及其不良社会后果的认知,而是由于感到违背了老师的意愿而产生的。这一情景中所凸显出的困境是非常值得关注的。通常,听障青少年会尽力处理好与老师之间的情感纽带,以便强化曾经使他满意的“听话学生”的身份。而当“好学生”的角色扮演失败之后,其自身也觉察到以往的身份已无法恢复了,此时又体会到了人们开始带着审视越轨犯的眼光看待他。这令他陷入不安和羞愧之中,感到了“罪恶感”。这也意味着听障青少年在发生越轨之后更值得被关注,需要洞察其是否发生角色失调。这个过程并非仅仅是其人格瓦解的过程,而实际上是他们重新审视自身处境并有效回应相关社会期待的过程。

(2)改善听障者特殊教育的可能性

因此,作为带有情感工作色彩的教育者,教师对听障青少年的社会化的影响是不容小觑的。教师对学生的情感纽带区别于规训,形成了部分良性互动。这种情感就是作为制度代理人的教师在进行制度实践时的“个人性变量”,在听障青少年发生偏差行为需要矫正时有着积极作用,同时也是封闭式管理不至于成为“全控机构”(Goffman,1959)并可加改善的基础条件。

教师虽理解特殊学校为何采取管控逻辑,但作为学校组织的代理人,也处于一个结构性困境之中,作为职业从业者,与其他现代职业一样,被要求其工作与日常私生活相互分离,此时的工作容易仅矮化为一种谋生的手段。但事实上,教育者的影响力是无时无处都会产生的,也没有人比教师能更了解听障青少年在封闭管理中可能发生的成长问题。但特殊教育制度仍会在“安全”和“更合理的教养方式”之间选择安全。

“对于学生集体活动……坚持‘谁组织,谁负责;谁批准,谁负责’的原则。”

(摘自《J市特殊教育学校安全办公室职责》)

这样的问责制足见安全稳定逻辑的优先性。除去成文制度外,如果有学生出现离校出走等安全事故,当天值班教师要遭到家长、校方的问责也成为公认的规则。而教师个体均没有能力承受发生不安全状况的后果。从教师的情感反应和行动逻辑看,他们作为行动者,也深陷在制度世界带来的某种“心智结构的碰撞”之中,放弃管教就可能产生更多的“不安全”,因而影响业绩考核、职业晋升等,甚至不得不放弃职业生涯发展的道路。但教师在教学活动中又竭力试图体现美德,以情感人、实践“善行”。正式制度代理人对制度的转化和“变通”能力会在实践中得以表现并发挥重要作用,并可能引致制度实践的不同演进过程和方向(肖瑛,2014)。即便安全至上的要求容易导致师生关系在社会互动中的形式化,进而弱化这些积极的影响,但这也为社会工作的介入提示了可能的空间。

(二)特殊教育制度影响下的家庭

而行动者网络中的师生关系成为学校制度中管控逻辑的实践结果,这一事实进一步影响了亲子关系。考察听障青少年的家庭教养方式后,发现与通常家庭系统不同,这些家庭的父母在日常生活中始终抱着“弥补”的心理,这种心理即来源于对孩子生理缺陷的愧疚,又来源于对孩子长年不在身边、过着纪律严明的集体生活的补偿。这种心理导致激励偏差,进而造成听障青少年的认知偏差,又促成了角色冲突。

1.激励偏差

首先,这种偏差体现在激励内容上。在访谈过程中,有3名被访教师不约而同地提到了家庭激励不当。

“他(HZC)家爹妈就把车钥匙拿给他,喊他开(车),喊他在家里面帮忙,然后也跟其他邻居或者村里面的人说了嘛,说我家儿子多厉害,会开车呢,如何如何。”

(实习老师Z)

“HZC晚上睡不着,他就和同学吹嘘:‘我会开车,你们信不信?’别的娃娃有的说不信,有的说开开看看。HZC心里就想了,我要开给他们看。”

(校长Y)

HZC的父母在鼓励获得技能与遵守相关法规之间,选择了鼓励获得技能。作为一个未考取驾驶证的未成年人,HZC在面对父母的夸耀时自然感受到了能开车而获得重要他人的赞赏。而父母的肯定则点燃了他在同伴交往中想一展技能的欲望。通过盗车展示技能,并非其父母所愿——只是父母在激励内容上没有甄别,是导致听障青少年个体发生认知偏差的起点。实际上,听障青少年“习得”任何一项技能都离不开父母的一再激励。而父母在赞赏其子女时,怀着强烈的弥补心态,几乎无法做到“正常化”的立场去对待其子女。父母还不时向旁人们炫耀其子女的技能,极大地满足听障青少年想得到社会肯定的需要。父母肯定加之旁人的赞赏,合力构建了起社会期待。这导致在听障青少年眼里,掌握技能优先于遵从法规。

其次,激励方式同样影响着听障青少年的角色扮演。使用奖励去引导听障青少年进行阅读、形成良好的学习习惯等方式在家庭教育中很常见,但是部分奖励的方式同样又给他们带来认知偏差。认识这种偏差需要区分两种利益:一种是行动过程本身就带给人带来进步感,充满快乐与满足;另一种则是行为表现好之后将获得利益奖励,比如允许自由玩手机、获得金钱和喜好的零食等。此时,如果目标是追求获取外在利益(指向各种各样的外部利益诱导)——而非对该行为本身发自内心的肯定和追求——那么其表现就不过是为了换取外部利益的手段,常常会采取欺骗等其他手段(麦金泰尔,2001)。

外在利益导向的偏差激励方式实际上在健全者青少年的家庭中也较常见。问题在于,哪种利益更能驱动听障青少年行动?听障青少年的特殊性在于,因玩手机、吃零食、花钱消费等在学校里是被禁止的,作为奖励,这些物质利益对于他们来说是极为稀缺的。因此,走出学校的听障青少年们,更倾向于从“物质获得”中受激励。这也就好理解,为何在管控严苛的学校中,听障青少年们更容易受到“外在利益”的诱惑而行动。

可见,如能获取外在利益,那么激励他在学习过程中提升并增长才干的价值会被忽视,更多更省力、更直接获取利益的行为发生了,后果则表现为上述被社会期待认可的“表面扮演”行为被强化了,而作为听人社会的制度禁忌,欺骗、偷盗等行为却在这一过程中反而被听障青少年群体所集体认同了。

这一激励方式的偏差不但没能起到真正的激励作用,更导致健全者父母无法在家庭教育中及时、有效地传递行为规范和价值观;而从越轨行为发生的因果机制中看,这样的激励偏差成为越轨行为外显的动机。基于这一事实的分析,发现家庭中的“孩子”和学校中的“学生”两种角色是听障青少年角色扮演的主要类型,而这两种角色之间存在互相影响,有时却产生不可忽视的角色冲突。

2.做好孩子与做好学生之间的角色冲突

之所以关注“孩子”与“学生”这两种角色,是因以往研究认为对处于青年期的人们所扮演的社会角色类别间会发生一定的冲突(陈映芳,2002),通过冲突,其内部的自我觉察过程可以得到理解。这两种角色冲突在听障青少年身上同样存在,并且在该案例的2名当事青少年——ZLB和HZC身上呈现出冲突原因的特殊性。

作为老师眼中的“问题生”,这2人在学校里受到了“特殊照顾”。老师们会有意识地更加注意他们的表现,他们受到的约束也会更强。而他们会通过与老师的互动获取角色评价。理解这些评价,使得他们很清楚地知晓其特殊性。不过在家中,这两人所得到的认可却与学校截然不同,其父母们在“补偿”心理作用下,却给予了相当高的“好孩子”角色评价。

“ZLB 这个娃娃,就是我们学校的‘老大’,最出跳的那个就是他,我们随时都是要‘压起’一点,那个学期可能就是没有‘压’到,不就出事了。”

(J教导主任)

“这些娃娃真的是在家里面被惯食(溺爱)惯了,我们这里没有人惯食他们。”

(J教导主任)

“我家这个娃娃就是可能性格上内向一点,特别乖,但是脑子是好,脑子很好,他平时么也爱帮我们干活,而且是画画方面是有点天赋的,来你看他画的画……(一边开始展示ZLB的习作)。”

(ZLB父亲)

“娃娃在学校里面也是玩(的)时间少,回来么给他们可以多跑跑多玩玩。”

(ZLB父亲)

可见,他们身上存在两种角色间的冲突,即做“好学生”与“好孩子”的角色冲突。这种冲突表现具有典型性。

“HZC要辞了无声餐厅的工作去当地一家大型超市打工,我问他为什么辞职,他告诉我:‘我去超市工作,爸爸说可以,老师说不可以’。”

(听障青少年HZC)

“主要是父亲和Y校长的意见产生了冲突。父亲想随他的意愿(HZC不喜欢无声餐厅),可是Y校长觉得HZC不适合去都是健全人的环境里工作,认为‘他就是懒嘛,搞了搞了不想搞了想换地方了,其实无声餐厅适合他,我平时也可以看一下他,你说他去超市里面怎么工作,肯定是很困难的,他自己倒是觉得好玩了。’HZC面对上述矛盾,连续在微信上给我发了两个‘我不知道’。”

(访谈日记)

当角色冲突以与重要他人们的意见相左表现出来时,听障青少年们面临着做好学生与做好孩子之间无法圆满的两难选择,心理矛盾加剧。这对相互矛盾的角色冲突带给他们的困境在于:听障青少年们面临着两种难以统一的角色扮演要求,“表面表演”无法继续维系。而这种场景的反复出现,令其在青春期自我同一性发展的关键阶段常常举棋不定,甚至自我同一性混乱的可能性大大增加,对自我意识的确立极为不利。通过对学校和家庭的考察,我们发现,听障青少年身上存在着来自两种社会关系中的角色冲突,而特殊学校的教育与家庭教育之间的观念冲突、教养方式差异则是造成上述角色冲突的原因。一方面,教师对家长溺爱态度表示不满,另一方面家长对学校的严苛管控提供着补偿。两方面的张力导致青少年的角色冲突在一个相互拉扯的过程中逐步加剧。在这两种社会关系中,听障青少年受到的角色规范是不同的、甚至是矛盾的:学校是“硬性”的,校规等正式制度是严厉而不容违反的,遵循的主要是管控逻辑;家庭则是“软性”的,带着对制度管控逻辑的觉察和补偿,允许犯错之后再“补救”,充满宽容,甚至构成了溺爱的温床。

六、研究发现与反思

概言之,“健全者中心主义”所主导的制度秩序,实际上构成了残障者不得不遵从的意识形态。这一意识形态根植在已被客观化的社会世界中,令听障青少年的心灵与其社会世界之间产生了深深隔阂,令其无法主动而积极面对其听障身份。这构成了听障青少年的心灵治理所必须面对的课题。从尊重听障者出发,他们并不是“聋”,相反是健全者中心主义的听人秩序掩饰了“听障—健全”之间的矛盾,而没法真正意义上接纳和认同听障青少年的身份。而已被客观化的具体社会世界——无论是学校还是家庭,都造成了他们在心灵深处无法达成“成为健全人”的社会期待而陷入“表面表演”的困境。在此案例中,听障青少年的群体行动表面上看似冲动、非理智,然而他们却在越轨行动中萌发出对听障身份的自我感知,从源头上提示出了制度世界的偏差。可见,这一过程也是寻找自我,尤其是自觉听障者自我、建立起听障者心智的集体行动过程。

因此,考察其越轨原因时,与传统的特殊教育实践不同,社会工作者必须正视听障青少年的自我意识发展与社会一般观念之间的冲突与弥合。正如蒙特梭利(2012)所言,青少年与成人之间的矛盾所产生的影响,几乎会无限扩展到各个方面,这一情形就像把石子扔进平静的湖中所泛起的涟漪一样。听障青少年的自我观念的形塑必然有来自社会世界的影响,主要是来自“重要他人”——教师和家长的作用。但是“健全人中心主义”作为多数残障制度实践的核心意识形态,主导了制度设计并有着巨大的惯性;重要他人的社会期待作为其中介,导致听障青少年的心灵始终浸泡在要求融入健全者的氛围之中。这一不当的社会期待产生的后果之一,就是阻挠其形成明确的自我认同。在角色扮演过程中,听障青少年为回应健全者主导的社会期望,甚至发展出了一种类似“表面表演”的行为,以避免冲突发生。

考察还发现,仅从“表面表演”解释群体越轨行为是不够的。更关键的问题在于,听障青少年还遭遇着来自行动者关系网络中的一系列冲突,这些冲突是制度与生活世界龃龉的具体表现形式,在行动者内部引发了心智结构的冲突。首先,听障青少年面临学校的管控逻辑时,身心自由发展的需求在隔离环境中无法得到满足。而师生关系表现出复杂性,教师们实施管控的同时,又与学生们建立起情感纽带,不时加剧了听障青少年内心的角色冲突,即面临着“反抗—驯顺”的矛盾。其次,由于家长们试图弥补特殊学校的管控而采取的激励内容和方式不当,导致家庭对听障青少年的激励偏差,则使得当事人面临“行为价值—外在利益”的矛盾;最后,在上述两个社会世界中分别扮演的“好孩子”和“好学生”两种角色间则形成了第三对冲突。多重冲突之下,听障青少年必须时而用非对即错的选择来对“我是谁”做出回答,这是触发和推动自我觉察的过程;该过程影响了身份认同,即:“自我”的觉察是作为听障者的自我。上述冲突体现出听障青少年群体的典型特征,在本案例中,制度世界并非简单地规制生活世界:因为他们没法做到真正的“听人化”,而与一系列制度丛自觉或不自觉的抵抗,构成了导致越轨的主要原因,也形成了充满韧性的生活世界对制度世界的具体回应。也恰恰是在这一群体越轨行动中,听障青少年们强化了某种共通的身份认同。

概言之,值得反思的不仅仅是“健全者中心主义”支配下的制度世界导致听障青少年越轨,还必须理解产生这类群体越轨行为的个体自我生存世界——这意味着理解听障青少年们的心灵。那里有属于他们自身的意义系统。这些意义系统的构建有助于形塑听障青少年的主体性,以摆脱冲突带来的困境,寻找在制度层面纠偏的可能。也正是基于上述反思健全者中心主义的价值立场,尊重、接纳听障者特殊性才可以为听障青少年获得并享有自由发展的基本权益打下坚实的基础。