“东亚病夫”的污名化构建与体育的正名机制

胡德平,朱兰芳

(1.上海体育学院马克思主义学院,上海200438;2.上海体育学院经济管理学院,上海200438)

作为一种人类社会现实的存在,污名(stigma)伴随着人类社会的产生而出现。近年来,污名研究不断深入,理论应用的领域不断扩大。“东亚病夫”作为近代以来所有中国人集体记忆中不容忘却的耻辱,是在特定历史时期形成的国家污名、民族污名与个体污名的综合体,是中国走向现代化进程中一个特殊的历史身份与意指符号。中国人为摆脱这一污名,进行了长期而艰苦卓绝的抗争。体育在这一抗争过程中被建构在个体、国家与民族等层面,发挥了不可替代的作用。

1 作为污名的“东亚病夫”:一个历史的考察

1.1 污名与污名研究

污名是一种日常呈现,无时、无处不在,影响甚至困扰着每个人的生活。从语义学角度看,stigma 一词最早出现在古希腊语中,指一种具有惩戒性、侮辱性,显示道德地位不寻常或不光彩的身体记号。虽然污名的日常呈现较早且较为广泛,但污名进入学术研究范畴较晚。有学者[1]认为,就如今所通行的污名内涵而言,对此曾有过深入研究并产生深远影响的当首推埃利亚斯。对污名研究作出奠基性贡献的是美国学者欧文·戈夫曼[2],他于1963 年第一次对污名进行了概念性阐释,将其置于他人在场的互动秩序语境中,定义为“一种令人大大丢脸的特征”,并且认为污名的发生是对社会规则和公共秩序的违背和冒犯。在欧文·戈夫曼污名研究基础上,不同学派从不同角度和前提出发推进了污名研究:社会心理学派从个体主义和社会认知论视角融入该学派的偏见研究传统;历史学派将污名置于社会史的背景下进行考量,并引入权力的概念;社会学派则将污名置于社会结构和制度的框架下进行解说,敏锐地指出污名的实质是社会不平等,并揭示了社会不平等与污名交互生产的事实[3]。当前,污名研究在西方形成了多元而成熟的研究模型,如认知情景模型(约翰斯等)、身份威胁模型(迈哲和奥布里恩)、偏见歧视模型(奥泰提等)、社会心理模型(考利甘和维特森)、符号互动和标签模型(赛福、林克等)、结构性决定因素模型(考利甘等)、日常生活道德体验模型(扬等)等[4]。

污名的概念首次进入华人世界,是中国台湾人类学家谢世忠在其1987年出版的《认同的污名——台湾原住民的族群变迁》一书中将“stigma”翻译为“污名”,描述中国台湾地区原住民被歧视的生存状况[3]。20世纪90 年代,污名开始进入中国大陆学者的研究视野。进入21世纪,随着中国市场经济的纵深发展和社会转型的剧烈变化,利益格局不断分化,各类社会问题不断涌现,产生了各种污名现象,并成为污名研究的实践来源。当前学界关于污名的研究议题主要集中在心理学、社会学、人类学、政治学、新闻传播学、语言学、教育学、医学(医疗卫生)等领域,围绕身份污名、性别污名、职业污名、阶层污名、群体污名、疾病污名、地域污名、组织污名、行为污名、话语污名等主题展开,呈现研究领域不断拓展、研究主题不断多元化、研究内容不断深入、研究方法不断创新的发展态势。但当前国内学术界关于污名的研究更多聚焦于从个体主义和社会结构的视角理解污名的动因、呈现、功能与影响,尚未形成从国家、民族、种族等角度进行探讨的成熟的研究成果。

1.2 “东亚病夫”污名的历史考察

根据污名理论,“东亚病夫”是中国和所有中国人在世界现代化的历史进程中形成的一种受损身份,这种身份既是西方列强“以文化帝国主义的立场、视角、话语对东方的知识进行生产和形象制造”[5],也是晚清国人在内外交困时局中心理自卑与自励、自强的话语表达。

作为一个政治性的国家污名,“病夫”一词最早出现在1853年,是俄国沙皇尼古拉一世对晚期衰落的奥斯曼帝国(1299—1922年)的形容。其后,“欧洲病夫”成为西方舆论界的常用语,描述一个国家或地区处于长期衰败而又无力改革的窘态与困境,并主要指政府无能。此时,奥斯曼帝国在欧洲的处境与晚清中国的状况极其相似,成为当时清政府引以为镜鉴的对象。1876年1月4日,《申报》的一篇文章称中国“如土耳其国,早已素称病人”[6]。同年10 月 31 日,英国《泰晤士报》在一篇社论中即以“病夫”(sick man)形容中国,文章称“如果东欧事务不再令人振奋,我们应该记得东亚也有其‘病夫’”[7]27。1898 年,康有为[8]也以奥斯曼帝国为镜鉴,认为“横览万国,与中国至近形似,比拟同类,鉴戒最切者,莫如突厥矣”,并发出“突厥不亡国,则革命殆不远矣,无可救药矣,岂止削弱而已哉”的感慨。

中日甲午战争彻底暴露了中国的实力,成为“东亚病夫”污名的典型例证与传播“催化剂”,在西方人的“他指”与中国人的“自认”中形成了传播的共振效应。严复是中国近代史上称自己民族为“病夫”的第一人。他于1895 年3 月在天津《直报》上发表的《原强》[9]一文写道:“盖一国之事,同于人身。今夫人身逸则弱,劳则强,固常理也,然使病夫焉,助人事于超距赢越之间,以是求强,则有速其死而已矣,今之中国,非犹是病夫也耶。”中日甲午战争后,严复的这种“病夫”意识更为强烈,且拓展到各个领域,“在所写文字中从文化、政治、教育、人种等几个角度对比中西差异,指出国之病根和落后的原因”[10]。严复的“病夫”意识旨在唤醒曾经自诩的“天朝上国”,是晚清时期觉醒了的知识精英强烈的忧患意识的体现。1896年,英国《伦敦学校岁报》对中日甲午战争发表评论,称“夫中国——东方病夫也”。当年10 月17 日,该文以“中国现状”(“The condition of China”)为题被上海《字林西报》(North China Daily News)转载。当年11 月30日,上海《字林西报》发表文章《天下四病人》[11],将土耳其、波斯、中国和摩洛哥称为“天下四病人”。

1897 年 8 月 11 日,梁启超[12]在《时务报》发表文章,称“若今日之中国,则病夫也,不务治病,而务壮士之所行,故吾曰亡天下者,必此言也”。1901 年,由中国人在日本东京创刊的《国民报》发表了日本人菊井丛的文章《东方病人》[13],不但将中国称为“病人”,还将中国称为“死人”。1903 年,《万国公报》又称“今之东方病夫,徒增至四人乎!在近东之二病夫,曰土耳其,曰波斯;在远东之二病夫,曰中国,曰高丽”[14]。1904 年,孙中山也指出,“支那久有‘东方病夫’之称,以世界最良沃之大地,适投欧人之所好”[15]。迄今所知的近代中国第1个明确使用“东亚病夫”这一名词的人应是曾朴,他在1905 年出版的小说《孽海花》中,把“东亚病夫”作为其笔名,既反映了无力回天的晚清现状,又回击了外国人的讥笑与嘲弄。陈独秀[16]更是将当时的国家、民族与青年个体均看作“病夫”,发出“人字吾东方病夫国,而吾人之少年青年,几无一不在病夫之列,如此民族,将何以图存”的悲愤之声。

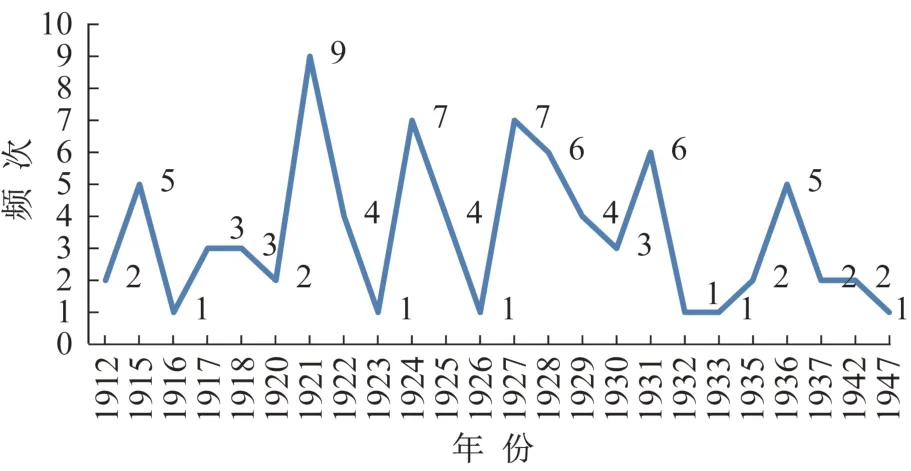

从清朝末年到民国初年,在内忧外患的情境下,对作为“病夫”的中国既有“东方病夫”的称法,也有“东方病人”的指称,这2 种说法在清末的中西方舆论界都是主导性说法。相较于“东方病人”,“东方病夫”的污名更为流行,但在此时尚未形成共识性指称。20世纪30 年代以后,“东亚病夫”逐渐成为共识性指称,成为中国人无法摆脱的污名。通过对当时重要媒体《申报》中有关“东方病夫”和“东亚病夫”的年度出现频次进行统计,可以揭示这一污名的热度与统一的过程(图1、图2),发现民国时期特别是民国初年至20世纪30 年代,“东方病夫”广为述及,但以1927 年为界,之后“东亚病夫”远远超过“东方病夫”,1949年中华人民共和国成立后“东亚病夫”取代“东方病夫”,占据统治地位[17]。

图1 《申报》中有关“东方病夫”的年度频数Figure 1 The annual frequency of“Sick man in the East”in the Shenbao

图2 《申报》中有关“东亚病夫”的年度频数Figure 1 The annual frequency of“Sick man of East Asia”in the Shenbao

2 “东亚病夫”污名的构建脉络

从“东亚病夫”污名形成的历史看,这不仅是一个西方描述中国的话语,也是晚清、民国时期知识精英自我认同、自我建构的符号,国人借助从西方“他者之镜”获取的“自我映像”完成自我的批判自励与耻辱想象,或曰“自我”污名化的建构,使“中国的‘自画像’与‘他者像’中的自我与他者形成了‘同犯’的关系”[18]。可以说,“东亚病夫”污名的形成是一个他者建构与自我建构相结合的过程,这一过程具有3 条明显的脉络。

2.1 从西方到中国的空间脉络

“病夫”一词是早在19 世纪中叶就流行于西方舆论界的一个政治隐喻,从最初地处欧洲的奥斯曼帝国一国逐步扩大到与奥斯曼帝国类似的全球四国。西方列强发现了中国这个“病夫”,就像发现了新大陆一般欣喜若狂,“因为中国更衰败且拥有更丰富的资源,所以欧洲列强纷纷转而觊觎中国,互相角逐企图接收此一东方病夫所遗留下的更丰富庞大之遗产”[7]29-30。尤其是中日甲午战争以后,西方舆论界不断将“病夫”的政治隐喻应用到讨论晚清中国的政治情况,通过著作、评论、漫画等方式,向外界传达中国的“病夫”形象,如:法国思想家 Pierre Leroy-Beaulieu[19]在其著作中将中国称为“又一个病夫”;英国知名杂志Punch于1898 年刊登以“Another‘Sick Man’”为标题的讽刺土耳其和中国的漫画,“明白地显示出在此局势下,清中国被视为继土耳其之后的‘今东方又一病夫矣’之形象,在当时西方公共论述中盛行的情况”[7]29。

在西方舆论界不断塑造晚清帝国“东亚病夫”形象之时,中国知识精英也在对这一污名进行体认、加工、整理与广泛传播,《申报》《字林西报》《时务报》等报刊在转载西方评论性文章的同时,将“东亚病夫”的话语融入媒体舆论与公共谈论,使其在中国“落地生根”并“转化变形”——从改革者“用来自我批判和激励‘病国’的写照比喻”“抱持深刻自我反省检讨的态度,甚至援引其说以强化改革的决心”,到“成为所谓国耻和民族之耻的象征,是‘他者’的无情恶意嘲讽,换言之,是一项邪恶的符号”[7]31-56,成为他们鼓吹变法、救亡图存、强国强种、变革国家、改造社会的舆论支撑,实现了 Drilik[20]所谓的“自我东方化”(self-orientalizing)。

2.2 从自卑到自强的心理脉络

“东亚病夫”的污名伴随着西方坚船利炮的器物优势、工业化大生产的技术优势和资本主义的制度优势,塑造了晚清国人全面而严重的自卑心态。这种自卑体现在对“器不如人”“技不如人”“制不如人”“文不如人”“种不如人”等各方面的深刻认知上,从冯桂芬[21]的“六不如夷”到胡适[22]的“百事不如人”思想,经由知识精英不断传递给社会公众,通过对日常话语的型构形成了对西方文明极度推崇、对自身文化极力否定的社会自卑心态。但自卑并不是自暴自弃,正确对待自身的问题与差距,往往是自强与超越的内在动力。“东亚病夫”在中国“落地生根”之后,经过中国知识精英的体认与改造,形成了“自我东方化”的“病夫”意识,不管是“病国”还是“病体”,都需通过自强变革来治疗,“病夫”意识成为救亡图存、改革维新以及革命的内生动力。近代以来,从“洋务运动”到“戊戌变法”、从“清末新政”到“新文化运动”,社会各界人士都在为“东亚病夫”从政治、经济、社会、文化、制度以及人的体质等不同角度开出各种“药方”,积极探索中国的自立自强之路,最终中国共产党及其主张在历史的选择和人民的选择中取得胜利,带领中国人民走向了一条民族复兴的伟大道路,甩掉了“东亚病夫”的污名。

2.3 从国家到身体的主体脉络

无论是在西方还是在中国,“病夫”的污名最初均指涉国家的衰落和政府的无能,是一个典型的政治性词汇和隐喻。晚清最初的“病夫”意识是通过师夷长技、变法改革等手段挽救国家、增强国力的观念来源,并未转移到身体上。然而,马克思指出,国家是虚幻的共同体,必须看到“现实中的个人”[23]。沿着这样的逻辑,严复、梁启超、孙中山等人把“强国”的主张推演到“强种”的逻辑上,“强国必先强种”成为“东亚病夫”污名从指向国家到指向身体的内在逻辑。与此同时,“东亚病夫”污名意指的“身体转向”还源于当时中国人的身体确实出了问题,不仅卫生条件较差、婚姻生育太早、缠足裹脚、倡导文弱之风等生活习俗和文化导向影响了中国人的体质,更多的还在于鸦片对中国人身体的毒害。以英国东印度公司为主,西方国家在晚清至民国的100年间向中国输出大量鸦片,梁启超、张之洞等一大批有识之士痛陈吸食鸦片对国人身体的危害,禁烟成为晚清政府挽救国人身体的一项重要任务。其实,“身体问题的呈现与社会的政治变革有着直接的关联,由此推论,在人类社会的政治发展过程中,身体是以不同的方式和途径与政治生活的不同侧面发生联系的”[24]。国家的强大急需“身体的觉醒”,所以,“强种救国”“强国保种”成为当时对抗“东亚病夫”污名的主流思想与主张。

3 体育对“东亚病夫”的正名:观念、教育与国家

在西方现代体育产生与兴起的背景下,“东亚病夫”污名的身体指向也成为中国体育落后的注脚。中国人虚弱的体质无法支撑强大的体育,“东亚病夫”污名成为西方对中国体育落后的讥讽。如1923 年中国香港南华足球队访问澳大利亚墨尔本,当地一家报纸刊登了一幅漫画,把中国球员描绘成扎着辫子、面容憔悴、瘦骨嶙峋、垂头丧气的“烟鬼”形象,标题为“东亚病夫——明日中国队登场之前瞻”[25]。1936 年,参加柏林奥运会一无所获的中国代表团在回国途经新加坡时,当地报纸也画了一幅题为“东亚病夫”的羞辱性漫画:在奥运五环下,一群蓄着长辫、身穿长袍马褂、形容枯槁的中国人,用担架抬着一个硕大无比的鸭蛋。在1948年伦敦奥运会期间,当地《镜报》又以漫画讽刺中国人:一个骨瘦如柴的中国人伸着脖子看着1932 年一个鸡蛋、1936 年一个鸭蛋、1948 年一个鹅蛋,并写着“这是中国人的成绩”[26]。“东亚病夫”污名的身体指向呼唤体育的出场。“没有什么比国耻更能促进体育运动”[27]。唤醒国人孱弱的身体,洗刷“东亚病夫”污名与耻辱的历史责任与使命自然而然地就落在了体育身上。所以,中国现代体育从产生开始,就不仅是个人私域的事情,而是作为一个宏大的公共议题被建构在国家叙事之中,始终与国家的强大、民族的复兴紧密联系在一起。

3.1 观念觉醒:强种救国的观念认知机制

在晚清救亡图存的话语体系中,强种救国是根本目标,而方法和途径有很多种。晚清知识精英在内外交迫的形势下,率先革新思想,从观念层面把政府和国家的强大落实到兴办工业、训练军队、改革制度等领域,其中唤醒人对身体的认识,并将身体同构到国家强大的进程中是一项典型的内容。他们认为,身体是国家的身体,体育可以强体强兵、救国强国。通过体育摆脱“东亚病夫”的污名,首先是晚清和民国时期知识精英和有识之士在思想上的觉醒,这种思想的觉醒推动并实现了身体的觉醒。在这一时期,众多思想界、知识界、实务界等的有识之士提出一系列诸如“强国保种”“强种救国”“强国强种”的体育救国思想(表1),这些思想直指“东亚病夫”所指涉的中国人的身体问题,从观念层面唤醒国人对体质的关注和对体育的重视,为近代中国体育的发展奠定了思想基础和观念前提。

表1 近代主要体育思想、内容及其代表人物Table 1 The main sport ideas,opinions and their representative figures

(1)以社会达尔文主义为基础的“尚力思潮”强调以力强体。“‘病夫’意识作为一种强刺激,导致了中国有史以来第一次‘力’的发现”[28]。严复是中国近代史上引领“尚力”思潮的第一人,他在社会达尔文主义“适者生存”理论基础上,第一次提出了“鼓民力”思想。在严复思想的影响下,一个包括梁启超、谭嗣同、胡适、陈独秀、李大钊、鲁迅、蔡元培、毛泽东等近代知识精英在内的“尚力”群体开始崛起。这一思潮在近半个世纪中经历了3个阶段:“第1阶段为‘力’的发现阶段,力体现为外在的体质生命力量,主要反映在从严复到20 世纪初的军国民主义思潮中;第2 阶段,‘力’向文学领域渗透,以鲁迅和新文化运动为代表,表现为崇尚情感、意志的‘诗力’‘意力’‘强力’;第3阶段,‘力’向文化哲学领域渗透,即战国策派的‘力’的本体化。”[29]由此形成了一个从增强体力到启蒙心力再到塑造强力的内在逻辑。

(2)以民族体育思想为基础的“尚武思潮”主张以武救国。严格来说,“尚武思潮”是“尚力思潮”的重要内容,但“尚武思潮”并非建立在西方社会达尔文主义基础上,而是立足于中国传统的国粹,主张恢复民族尚武精神。从洋务运动时期出于强兵需要提出的“武术救国论”,到梁启超的尚武主张,再到张之江将“武术”上升为“国术”,奉为“国粹体育”,强调“国术救国”,深刻体现了将“武术”作为“身体手术”的治疗方案,进而开启了“以国术表征为主线,以军事化、体育化和竞技化为生产方式的自上而下的武术现代化生产”[30]进程。

(3)以体育服务于革命需要为基础的军事体育思想旨在以体强兵。中日甲午战争后,中国政局不稳,战乱频仍。革命需要强健的体魄,由此而生的“体育为革命服务”的军事体育思想盛极一时:张之洞制定的癸卯学制就提出“学堂兵操万不可少”;革命派的孙中山、黄兴、秋瑾等均提倡军事体育,主张实行军国民教育,通过体育培养革命骨干;程登科主张“体育必须军事化”,张之江也主张武术的军事化[31]。

(4)以体育服务国民健康为基础的人民体育思想追求以体增质。除通过体育将个人的“身体”建构在国家民族的宏大叙事之外,也有一部分有识之士倡导体育应与卫生保健相结合,以促进健康、增强人民体质为目的。如:陶行知、杨贤江、恽代英等都主张体育应与健康、卫生、保健相结合,坚持“健康第一”的观点,运动和卫生是促进健康的两大手段;方万邦主张“生活化的体育”,认为“体育完全是一种生活的方法”[32];毛泽东、朱德等关于体育强身健体、增强人民体质的观点更是人民体育思想的重要内容。

3.2 身体教育:体育强国的教育机制

教育是一个国家和民族走向强大的基石。近代以来,发展教育成为唤醒民众意识、救亡图存的重要途径。在“东亚病夫”污名的语境下,从京师大学堂的建立到现代教育体系的形成,教育同样被建构在“教育救国”“教育强国”的国家叙事之中,西方教育模式不断被引入,教育理念持续更新,课程设置不断改革。从体育的角度看,体育教育的兴起既是体育救国的行动体现,也是教育救国的内在要求,成为这一时期对抗“东亚病夫”污名的重要途径,它让体育承担起培育新人、改变“东亚病夫”形象的使命,为后来我国大力发展体育,为“东亚病夫”正名提供了知识储备和人才支撑。

(1)通过将体育课程纳入国家教育体系,由“育个人之身体”上升为“为国家育身体”。在洋务运动时期,李鸿章等强调军事训练要作为教育的内容,在创办的武备学堂、洋务学堂等一批新式学堂中都要进行体育训练。在当时的北洋水师学堂中,“属于体育课程的内容,有击剑、刺棍、木棒、拳击、哑铃、算术竞走、三足竞走、羹匙托物竞走、跳远、跳高、跳栏、足球、爬桅、游泳、平台、木马、单杠、双杠及爬山等”[33]。1903年,张之洞主持制定的癸卯学制将体操纳入整个正规的学校体制,形成了“既设学校,必有体操,无体操几不成其为学校矣”[34]的局面。民国初期颁布的壬子学制(1912—1913年)仍规定中小学要设“体操”一科,以“兵操”为主,同时又有田径、球类运动等课外活动。1922 年颁布的壬戌学制(《学校系统改革方案》)和1923 年颁布的中小学课程标准纲要将学校“体操科”改名为“体育科”。体育课程被纳入国家教育体系,通过国家教育行为,把“育个人之身体”上升为“为国家育身体”,既是国家的统一意志,也是国家的统一行为,个人的身体通过体育被建构在国家机体之中。

(2)通过培养体育留学生,借助欧、美、日等地区或国家教育力量为我国培育体育人才。自1847 年容闳第一个赴美留学之后,李鸿章[35]等洋务派人士认为“选募学生出洋肄习西学,培养人才,实为中国自强之本”,并促成了1872 年中国第一批留学生赴美留学。留学生成为中国近代社会转型尤其是体育教育发展的重要力量:一方面,留学生在国外率先通过身体接触西方现代体育,广泛参与体育活动,对体育有了认知与体验,回国后身体力行推广体育运动;另一方面,在留学生群体中,从中国历史上第一个体育专业留学生徐傅霖开始[36],体育留学生群体不断扩大,民国时期占到了留学生总人数的1/5 左右[37],这些体育留学生“在消除近代以来形成的‘东亚病夫’这一刻板印象、树立中国人新形象的过程中发挥了重要的作用”[38]。

(3)通过创办体育类学校推动身体教育普及化,为国家强大奠定体育人才基础。创办体育类专科学校是中国近代体育发展的一大特点,尤其以归国后的留学生创办的体育类学校居多,如徐傅霖在上海创办了中国体操学校,傅球、庞醒跃创办了上海东亚体育专科学校,陈英梅创办了上海女青年会体育师范学校等。由表2 可以看出,“不做东亚病夫”“发挥尚武精神”“培养体育师资”“强健体格”等成为这些学校的办学宗旨或办学思想。在晚清和民国时期,这些学校的创办为中国国家的发展与强大奠定了体育人才基础。中华人民共和国成立后,大批体育类院校的大部分师资由这些学校培养,如办学32年的上海东亚体育专科学校培养了丁景清、孙丙熊、吴子彬、吴邦伟、周士彬、章钜林、董承良等著名体育教育家,后来成为华东体育学院(今上海体育学院)的建校“元老”与骨干力量。

表2 晚清和民国时期上海体育类专门学校创办情况Table 2 The establishment of the sports specialized schools in Shanghai during the period of Late Qing and Republic of China

3.3 形象建构:个体与国家的同构机制

面对外部力量,个人就是国家的代表,个人代表着国家、意味着国家、等同于国家。体育参与国家构建的过程是个体与国家共同动员体育力量,建构国家形象的过程。

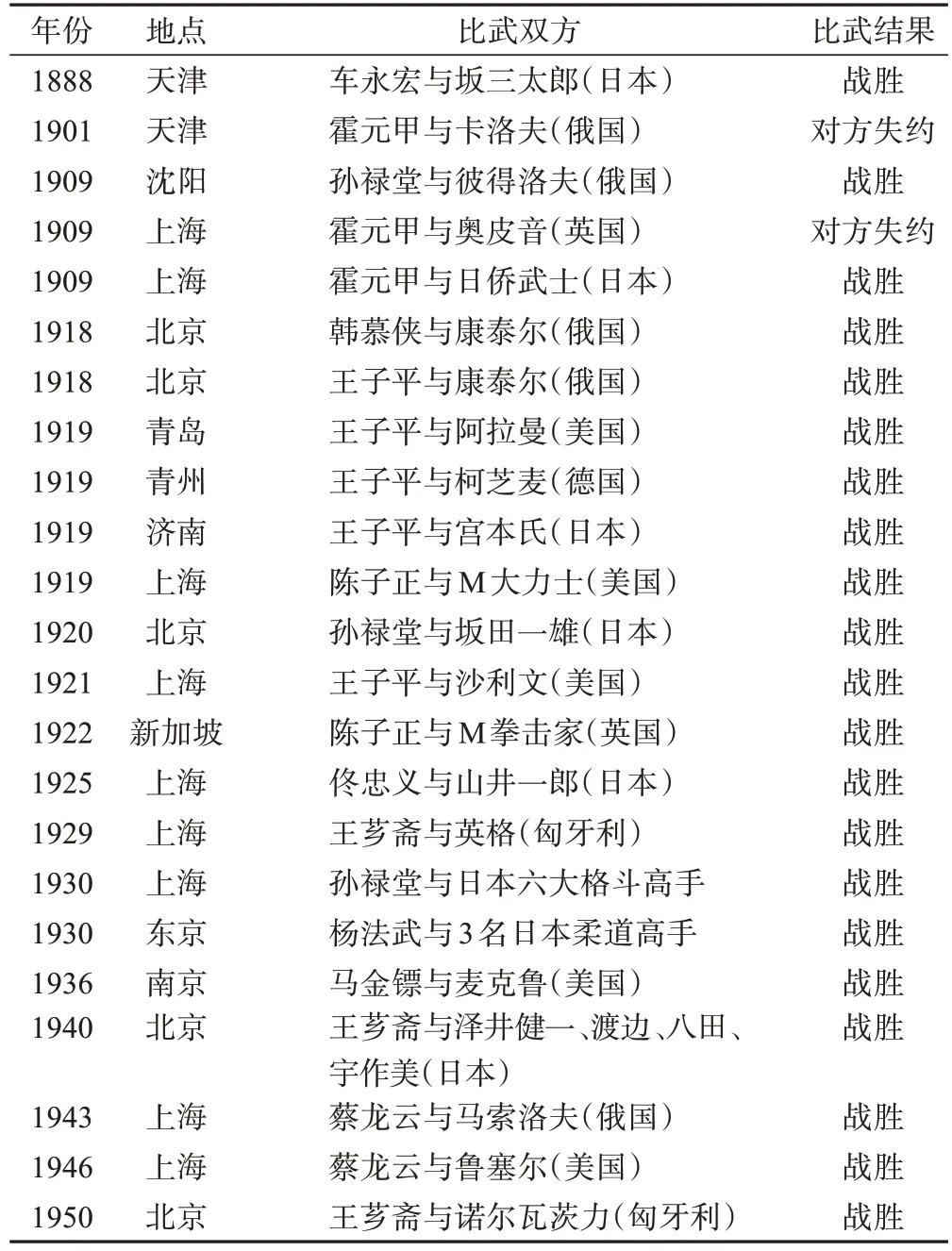

(1)通过擂台比武的实践与故事想象,民间与官方形成一体化同构的自强力量。在晚清和民国时期的受辱语境下,相伴而来的还有国外各种官方、半官方和民间的西洋拳师,大多来自当时对中国侵略最严重的俄国、美国、英国、日本等国,依仗自身肉体的力量,赤裸裸地污蔑中国人为“东亚病夫”,一批武术家的出场应战成为当时一种特殊的社会现象(表3)。在当前的比武叙事和“口述历史”中,西洋拳师基本都态度傲慢、带着对中国人“东亚病夫”的蔑称出场,最终中国武师大胜西洋拳师、中国武术大胜西洋拳击,这不仅是比赛的胜利,更宣示了国人身体对洋人身体的胜利、中华民族对外族他者的胜利、中国文明对西方文明的胜利。这种胜利的隐喻满足了中国人不是“病夫”、不做“病夫”的心理需求,也是破除与消解“东亚病夫”污名的重要途径。他们共同将肌肉的“力量”建构到拯救国家与民族的实践努力中,唤醒了强大的民族主义情感。面对国外大力士的挑衅,晚清和民国时期有一大批武术家为祛除“东亚病夫”的污名而掀起了比武热潮,尤其在武术获得“国术”的地位以后,伴随着国人的期望与想象,中国与西方国家之间各种力量的比试上升为审视国族命运的符号,被塑造入“自强”“雪耻”的话语体系,为洗刷“东亚病夫”的污名作出贡献。

(2)建构运动员代表国家为国比赛、为国争光机制,以体育竞技成绩展示令人自豪的国家形象。为摆脱“东亚病夫”的污名,通过参与竞技体育证明自己的体育实力是一条显而易见的捷径。从晚清到民国,再到共产党领导下的中华人民共和国,虽然意识形态不同,但在体育对国家建设重大意义的理解与认知上是一致的。因此,社会各界尤其是政府对体育的重视与倡导得到了很好的延续,通过参与国际体育比赛、融入国际体育大家庭摆脱“东亚病夫”污名、重塑中国形象的努力一直在持续。最具代表性的是中国人参加奥运会的辛酸历程,通过走上“奥运舞台”、争取“奥运成绩”、举办“奥运盛会”祛除“东亚病夫”污名并以此展示民族力量,是近代以来中国人共同的梦想,因为对于正在找寻国家出路的中国人而言,体育运动“是一条通向民族复兴并实现与他国平起平坐的大道,是使自己国家成为受尊敬的强国的方法”,“可以表述中国人的国家主义、中华民族身份认同感,甚至作为中国人的意义”[39]32-33。随着基督教青年会将现代体育尤其是奥运会引入中国,中国人很自然地表达了参加奥运会的愿望。20 世纪初的《天津青年》是一个宣传现代体育理念、讨论中国参与奥运会的重要平台,基督教青年会的宣传推介与中国人自身参与体育的主动意愿形成了共鸣,开启了中国人向往奥运、参与奥运的征程。从1932 年刘长春作为4 亿中国人的唯一代表参加第10 届洛杉矶奥运会,到1984 年第23 届奥运会许海峰代表中国获得了第1 枚奥运金牌,再到2008年中国举办奥运会并位居金牌榜榜首,用了近80年的时间,“在过去100 年里,中国人对西方体育运动的兴趣主要是由一种建立现代国家身份的集体渴望来推动的,也就是说为了救国,为了脱掉中国‘东亚病夫’的帽子,让中国强大起来,不受威胁”[39]309。这个过程是祛除“东亚病夫”污名的艰辛历程,更是中国不断走向体育强国的象征与隐喻。

表3 晚清和民国时期部分中国武术界人士与外国拳师比武情况一览Table 3 The situation of partial contest between the Chinese martial artists and foreign boxers during the period of Late Qing and Republic of China

(3)积极举办国内运动会尤其是承办大型国际体育比赛,以赛事的成功举办代表并凸显国家综合实力。晚清至民国时期,共举办了7届全国运动会,当时的全国运动会具有浓厚的救亡色彩,承载了强国强种、救国救种、民族复兴的历史责任,如当时的中央政府认为,“救国救种的唯一要图,就在提倡体育”“今后民族复兴之大业,即应于运动场中建立其基础”[40]。全国运动会的举办向国内和国际社会展示了当时中国竞技体育发展的成绩,在一定程度上有力回击了西方列强对中国人“东亚病夫”的蔑称。中华人民共和国成立后,从1959年举办第1届全运会至今已举办13届,还有一系列综合性运动会,如全国青年运动会、全国大学生运动会、少数民族传统体育运动会等。这些体育赛事对于推动中国竞技体育发展、增强人民体质、弘扬体育精神发挥了重要作用。与此同时,政府积极申办国际大型体育赛事,从1990 年亚运会、1993年东亚运动会等区域性运动会到2008年北京奥运会、2014 年南京青奥会以及2022 年北京冬奥会等综合性、世界性运动会,中国均以自己的实力彻底甩掉了“东亚病夫”的帽子,正在从体育大国向体育强国迈进,用“体育强国梦”助力中华民族伟大复兴“中国梦”的实现。

从观念到教育再到国家是一个相互融合、不断同构的逻辑关系,国家通过体育塑造个体,然后实现个体与国家的同构——从国家到个体,再从个体到国家。在此过程中,观念的启蒙推动思想的觉醒,将近代体育观念弥散到个人、组织与国家之中,引领传统国人对体育的认知发生前所未有的变化;教育是体育启蒙的基础,通过身体的教育,不但可为国家提供强壮的劳动力,还可为国家提供支撑现代体育发展的体育专门人才;观念与教育不断型构国家意义上的体育,不管是个人行为还是国家行为,只要是与“他者”进行竞争与比赛,即代表国家,是为国家而战。体育的这种国家意义在近现代中国现代化的国家构建过程中,与国家整合为一体。体育与国家的同构使体育的举国体制和“体育强国梦”助力“中国梦”的话语体系成为中国现代国家建设的特有现象。

4 余论:“新东亚病夫”的隐忧

近代以来,作为中国人集体记忆的“东亚病夫”污名伴随着中国人走过了100多年的历史。中华人民共和国成立后,尤其是改革开放40 多年来,在党的领导下,中国在政治、经济、文化、社会等各方面都取得了令世界瞩目的伟大成就,由于体质孱弱、医疗卫生条件落后、健康水平较低而形成的“东亚病夫”污名,伴随着经济的发展、国力的强大、人民生活和健康水平的提高已经成为历史。在这一过程中,体育发挥了不可替代的作用,也承载了前所未有的使命。然而,一个时代有一个时代的问题,发展之后的问题可能比此前的问题更多。就人民体质和健康水平而言,中国依然面临着不容乐观的现状。

从疾患角度看,据《中国科学报》[41]报道,目前中国有“2 亿心血管疾病患者,1.14 亿成年糖尿病患者,3 000 万退行性疾病与骨疾病患者,3 000 万精神疾病患者,每年新增320 万癌症患者,还有众多的肝炎、结核病患者……”。从体质角度看,中国青少年体质状况依然堪忧,如:宜昌某中学初一一个班级进行引体向上体能测试,全班20名学生,有2名学生做了2个以上,1名学生做了1个,剩余的学生1个都做不了,甚至握住单杠后几秒都坚持不了;上海某高中一半学生引体向上得零分[42];国家卫健委发布数据显示,我国6~17 岁儿童青少年超重率为9.6%,肥胖率为6.4%,二者相加达到16%[43];中国青少年的相关健康指标与欧、美、日、韩等地区或国家相比都比较落后,日本的《钻石周刊》文章也认为中国儿童的体质较弱[44]。除此之外,中国的食品安全、环境污染、社会压力等方面的问题也都导致不少人出现体质、心理、人格等多方面的健康问题,“中国大多数人的健康状况的下降会有导致中国实际变成新的‘东亚病夫’的危险”[39]312。以上问题引发了有关人士对于“新东亚病夫”的隐忧[45]。

关于“新东亚病夫”的隐忧,不仅是具体的个人的体质问题,更是一个社会健康发展、国家强大和民族复兴的基础性问题,关系到我国“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴“中国梦”的实现。习近平总书记指出,“体育强国梦与中国梦紧密相连”“体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强,国运兴则体育兴”。体育与国运紧密相连,是国家强大的重要标志。为此,应进一步强化体育在中国现代国家建设中的地位与作用,继续把体育纳入以“两个一百年”和“中国梦”为时代话语体系的中国现代国家建设的整体目标,从中国特色社会主义现代化强国建设的历史维度认识、理解和定位新时代的体育。同时,继续发挥体育“增强人民体质”的功能与作用,坚持以人民为中心的思想,推动全民健身、竞技体育、体育产业、学校体育等全面发展,切实推进体育强国和健康中国建设,为中华民族伟大复兴作出新时代的贡献。

作者贡献声明:

胡德平:设计论文框架,整理分析文献资料,撰写、修改论文;

朱兰芳:搜集、整理文献资料,统计、核实数据,撰写论文部分初稿。