清代瓷器中女性课读图的图像学解读*

汤谷香,屈 南

0 引言

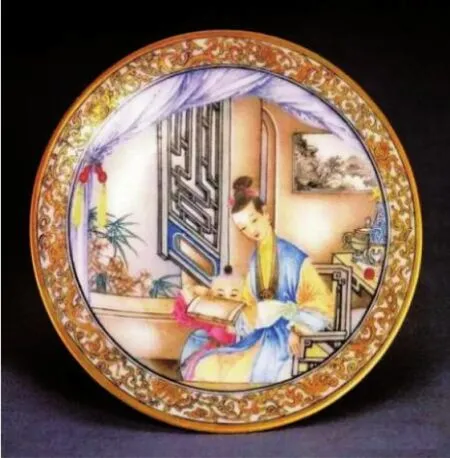

人物和书籍处于同一画面,人物做出将要阅读、正在阅读或刚刚读毕之状的图画,称作读书图。[1]传世画作中有不少经典读书图,如北宋李宗成《雪窗读书图》、南宋刘松年《秋窗读易图》、元朝王蒙《松山书屋图》。课读图是读书图的特殊一类,是课读文化的图像反映[2],广为流传的有《鸣机夜课图》《慈闱授诗图》《梅岭课子图》《秋灯课女图》等。随着阅读学研究不断深入,学界开始关注读书图这一新的学术生长点。王波对研究中国古代传世画作中读书图的理由和可行性进行了阐述,并根据资料揭示中国古代传世画作中读书图的大致特点[1]。李晓愚借助风格分析与图像学方法,解读明清时期若干女性读书图,并从这个角度对女性阅读展开系列研究[3-5]。徐雁平辑录了清代以来的67种课读图,在此基础上对课读图的内涵进行阐述[6]。凌冬梅考述清代嘉兴女性课读图及其留存,探究清代嘉兴女性课读背景、课读内容、课读方式及对家族书香传承的贡献[7]。总体而言,学界对读书图、课读图的研究正方兴未艾。但是,研究对象集中在纸帛类软载体。事实上,明清以来,随着制瓷工艺进步与社会文明发展,瓷器也成为读书图不容忽视的载体。比如,首都博物馆“古代瓷器艺术精品展”展出了一对清雍正粉彩仕女图瓶(图1)。这对粉彩仕女图瓶瓶腹以工整的笔触绘有一组室内课读图,画面中央横置一个案几,案几上书卷铺开,一名仕女手按着书,头看向案几一头的孩童,孩童由于个子小巧站立在矮凳上,一副温馨的课读场景表现得栩栩如生。事实上,国内外博物馆藏品中不乏此类题材的瓷器身影。英国维多利亚和阿尔伯特博物馆收藏的雍正粉彩仕女教子图八方盘(图2),盘心内画教子图,图中仕女端坐,幼子习书,人物刻画精细,神态生动。北京故宫博物院收藏的乾隆珐琅彩描金人物纹方盒(图3)、我国“台北故宫博物院”收藏的乾隆珐琅彩紫地课子图碟(图4),主题图像皆为典型的女性课读图。

张道一如此评价瓷器:“在上万年的历史岁月中,它像一条光洁的链条,一环扣一环,与科学技术同步发展,并适应着生活的需要与审美的变化,不断创新,成为物质的和精神的双重形态。”[8]可以说,瓷器是人类发展历史中极其重要的见证之一。然而,学界对瓷器的研究多从材质和技法、造型和纹饰以及文化传统与时代审美等角度入手,至于瓷器上的人物图像研究也多集中在仕女图或婴戏图,对于课读图鲜有关注。

与其他类型的历史证据一样,图像或至少是大部分图像在被创作的时候并没有想到将来会被历史学家所使用。图像制作者所关注的是自己的问题,有自己想要传达的信息。潘诺夫斯基认为图像是整体文化中的一个组成部分,为了解释图像中的信息,必须熟悉文化密码[9]。因此,每一种瓷器装饰图像的出现,都是时代的产物,能反映出时代的各种价值判断。课读图也不例外。那么,清代瓷器上所绘课读图的元素想要传达的信息是什么?课子读书到底所读何书?笔者借助图像学研究方法,试图解开这些疑问,并探寻清代瓷器上课读图涌现的原因,从而进一步启发我们从新的视角去考量古代家庭阅读的状况以及对现代社会开展家庭阅读的启示意义。

图1 雍正粉彩仕女图瓶

图2 雍正粉彩仕女教子图八方盘

图3 乾隆珐琅彩描金人物纹方盒

图4 乾隆珐琅彩紫地课子图碟

1 课读图元素解读

瓷器上所绘课读图集观赏、实用、教化于一体,通过对图像中各元素运用的观察,我们可从中领悟到时人想要借助瓷器这一载体来传达的信息,并在此基础上捕捉到社会转变赋予时代的新气息。为了准确地说明问题,本文选取包括首都博物馆馆藏粉彩仕女图瓶在内的10件清代瓷器上所绘女性课读图作为研究对象。关于其中女性身份,有几点说明:第一,母亲源于瓷器名称中的“课子”“教子”;第二,仕女源于瓷器名称中的“仕女”“仕女教子”;第三,瓷器名称中没有明确表述的统一用“女子”进行表述。考虑篇幅,本文对图像中的女性身份不进行详细考证。

1.1 讲究的阅读环境

1.1.1 好雅

清代瓷器课读图往往绘有博古器物、案几、书卷、字画等元素,笔触细腻,纹饰丰富。首都博物馆所藏雍正粉彩仕女图瓶中这些元素皆有体现,而这并非个例。我国“台北故宫博物院”收藏的乾隆红地珐琅彩碟(图5),碟心主题图像即课子习书图,一名女子手持书卷正指导孩子读书,在画面右侧安放着一张摆饰青铜器的博古架,后方墙壁上悬挂着一幅精美的山水画卷。英国伦敦玫茵堂收藏的雍正粉彩教子图盘(图6),画面中一位母亲端坐在案几旁教导三个孩童读书,其中一个孩童很乖巧认真地看书,另外两个则像是在交流读书心得,身后亦有博古架。乾隆青花开光加彩人物瓜棱壶①(图7),壶腹上开光内绘教子读书图,一名女子双手端持书本,在辅导两名孩童读书,而女子身旁的案几上摆着书函及博古器物。英国维多利亚和阿尔伯特博物馆收藏的雍正粉彩妇婴瓷盘(图8),盘心绘有博古器物数件,女子身后的几案上放置有书卷和插有孔雀翎羽、珊瑚的蓝釉瓷瓶等。前文述及的这些画面中的博古架是专为陈放古器文玩的架子,始见于北宋宫廷、官邸,最初只是安放在大庭,后在上层社会流行,特别是明代,博古架进入有文化、殷实的大户人家后,也就从大庭、客厅逐步进入内厅和书房了。至清代,博古架达到登峰造极的兴盛时期,色彩以古香古色、高雅洁致的风格为主,被公认为是最富有清式风格的装饰之一[10]。这也在瓷器纹饰中有所体现。博古纹是瓷器装饰的典型纹样之一,由《宣和博古图》一书而得名。在各种工艺品上常用这种题材作为装饰,寓意清雅高洁[11]。换言之,博古纹所体现的清雅高洁的特征,亦是时人所期望生活的审美体现。同时,用于书写的案几、书卷、字画等常出现在清代女性闺房中。《红楼梦》提及探春闺房秋爽斋时写道:“当地放着一张花梨大理石大案,案上磊着各种名人法帖,并数十方宝砚,各色笔筒,笔海内插的笔如树林一般。”[12]有学者认为秋爽斋的布置突出了清代女性在学识、艺术等方面的综合修养,强调对书画艺术的雅好和品格[13]。如前所述,通过博古器物、案几、书卷、字画等元素的运用,凸显室内陈设讲究,读书氛围典雅清新。

图5 乾隆红地珐琅彩碟

图6 雍正粉彩教子图盘

图7 乾隆青花开光加彩人物瓜棱壶

图8 雍正粉彩妇婴瓷盘

1.1.2 敬书

前图提及瓷器所绘场景案几均整洁有序,尤其是雍正粉彩仕女图瓶(图1),画面中读毕的书卷端放在案几一侧,旁边放置插好鲜花的花瓶,平添了生机与鲜活。事实上,古人对读书非常讲究。清初知名教育家颜元在“习斋教条”中提出:“凡读书必铺巾端坐,如对圣贤。”[14]清初知名教育家李塨在学规中要求:“凡读书必洁案,端坐庄诵,如对圣贤。每晨入学,必拂尘整卷,出则阖书,各规行列,不许狼藉。”[15]二人均主张读书须保持整洁环境,对诗书保持敬畏之心。课子读书场景反映出的整洁、典雅的读书氛围,与颜、李倡导的“重诗书、讲究良好课读习惯”的观点不谋而合。

1.1.3 喜静

以母子为人物主角创作的人物图像,除课读图,还有婴戏图。我国“台北故宫博物院”收藏的乾隆珐琅彩红地母子游园图碟(图9),碟心绘有母亲携子图,小孩一手持拨浪鼓,一手挽住母亲,其乐融融,背景饰有湖石、芭蕉、月季、桂花等点景,显见母子是在庭园中玩耍。康熙外销仕女婴戏纹罐②(图10),腹部通景绘婴戏图,在人物周围衬以栏杆、蕉叶等,画面整体错落有致,孩童在庭院中三两成群,或放纸鸢,或骑木马,或探头交流,两名仕女手中持扇,微笑地看着孩童们嬉戏玩耍,整个画面场景无不热闹。德国柏林东亚博物馆所藏康熙古彩镂空瓷盘(图11),盘中圆形开光内绘妇婴蹴鞠图,从右后方的太湖石和栏杆看出,两名立于梧桐树下的女子正和男童在府邸庭院之内欢快地蹴鞠。由此可见,典型婴戏图往往取景室外,通常描绘孩童在母亲看护下玩耍的情景,画面生动有趣。然而,课读图所绘场景与之截然不同。比如,图1~8所绘场景均在室内,或母子共读,或女性指导孩子阅读,从所绘神情明显感觉到,他们眼神专注,全然沉浸在书本之中。这与典型婴戏图热闹欢快的气氛有显著不同,但恰好与读书宜静相契合。

图9 乾隆珐琅彩红地母子游园图碟

图10 康熙外销仕女婴戏纹罐

图11 康熙古彩镂空瓷盘

图12 乾隆广彩描金开光人物壶

图13 清雍正粉彩教子纹壶

1.2 寄寓时人对功名的美好愿景

乾隆开光加彩人物瓜棱壶(图7)主题图像是女性课子读书,一侍女处于一旁,手捧盛满杏果的果篮,两个孩童或吃着杏或捧着杏,意欲“红杏尚书”。宋代词人宋祁因《玉楼春》中“红杏枝头春意闹”,而被北宋词人张先称为“红杏枝头春意闹尚书”,是因为每年考进士之际,正值早春二月杏花绽放之时,故杏花寓有“及第花”意思,后来红杏尚书代表科举顺利。与此有异曲同工之妙的是桂枝元素的运用。乾隆广彩描金开光人物壶(图12)主体花形开光内绘庭园婴戏图,一名女子坐在椅子上,右手托腮对书沉思,旁边方桌上置一蓝色花瓶及一函书,在女子右后方有一株丹桂树,庭栏前一头戴束发金冠穿绿袍男孩右手高举丹桂枝,左右各一个穿红色衣服的小童来争夺绿袍男孩手中的丹桂,手举丹桂的男孩侧首望着左手旁的小童。《晋书·郄诜传》记载,晋代郄诜迁任雍州刺史,赴任前武帝问:“卿自以为何如?”郄诜答:“臣举贤良对策,为天下第一,犹桂林之一枝,昆山之片玉。”[16]后来便用折桂比喻科举及第。画面中借用“折桂”典故,男孩右手将丹桂高高举起寓意“今日膝下小儿,明朝登科及第”,表达了母亲对孩子登科高中的殷切期望。清雍正粉彩教子纹壶①(图13)虽然整体绘画草率,背景简单,但在画面中心位置描绘着一名孩童手举丹桂枝,教子折桂用意不言而喻。可以说,红杏、桂枝等元素的运用,反映出时人汲汲于功名的愿景,这也是清代家庭教育目的的一个缩影。

1.3 课读图中的女性形象

观察图1~8、图12~13所绘女子图像,有一个极度相似之处:女子头像往往从两个角度绘制,要么是四分之三侧脸,要么是方向或左或右的全侧脸。我国肖像画从元开始逐渐形成独立画种,明代肖像画达到细致逼真水平,南京博物院所藏《明人十二肖像册》,大部分人物采用正面角度绘画。为什么这些绘有课读图的瓷器里没有一张是从正面角度去描绘女子的呢?笔者以为,正面写像过于端正、严肃,难以展现女子柔美姿态;而瓷器所绘课子读书画面中女子或坐或立,头微低前倾,可谓“眉梢眼角藏秀气,声音笑貌露温柔”,明显不同于父亲庭训的严肃气氛。通过头像角度的把握,能充分展现出女性温柔的性格优势,在陪伴子女读书的过程中,母亲往往能起到“春风化雨,润物无声”的作用。

从发髻和服饰来看,前文提及的瓷器上所绘女子形象皆为典型的汉装女子。清代女装满、汉两种款式并行于世。满族旗妇一般梳如意头发式,服式上以上下相连的袍服为基本形制。而瓷器上所绘女子大多为牡丹髻、钵盂头等样式的高髻,发间饰以珠翠;服饰上整体为“上衣下裳,衫裙之外加罩背心”的装束,衫裙比甲相配,颜色有红、粉、黄、蓝、紫、褐等,色彩丰富。具体而言,衣衫普遍肥大,衣袖略有差异,有的是宽宽的长袖,有的是尺余长的窄袖,下身均着曳地长裙,衣褶灵动。整体看来,给人以溜肩、平胸、宽大、直筒般的外观感受,呈现出端庄、四平八稳的基本格调,这种装束也尽显女子神态娴静、体态优雅、清秀飘逸之姿。清代瓷器中往往绘以汉装女子,反映出汉服女装之美为清代社会所接受与欣赏,也传达了当时社会各阶层对淡雅清秀、幽娴贞静的女性形象的推崇。

明清以来,瓷器图像是“有图必有意,有意必吉祥”的写实寓意风格。综上所述,借助博古器物、案几、书卷、字画、红杏、桂枝等元素的使用,加之对栩栩如生的人物形象及身临其境般的教子读书场景的塑造,凸显了瓷器通过构图叙事来表达的“教化人民、吉祥寓意”主旨,实现了重视教育、重视阅读的价值预设。

2 课读内容

课子读书题材中,往往绘有女子指导孩子读书或读毕问询功课的场景。那么,孩子所读何书呢?学术界认为可从学而优则仕、读书以求知修身怡情、以儒家经典的阅读和阐释为中心3个维度来分析我国传统的阅读价值观[17]。因此,笔者结合前文所述瓷器中课读图相关元素的解读,以为清代母亲指导孩子所读之书大体有3类。

2.1 儒家经典

清朝女子在启蒙教育阶段所阅读书籍之一是儒家经典,史料多有记载。清代阳湖人钱湘“幼入家塾随诸兄读五经四子书”[18],恽珠在《国朝闺秀正始集》序言中言及幼时在家塾与兄长读“四子”《孝经》《毛诗》《尔雅》诸书的授业情状。清代女性在闺阁时习读儒家经典,为其于归后课子奠定了知识基础。《英德县志》卷3的《贞烈志》记载刘氏育子有成,后又以《四书》《孝经》口授幼孙,亲自传授、督管子孙学习儒家经典。洪亮吉回忆:“六岁孤,从母育于外家,虽间出从塾师读,然《毛诗》《鲁论》《尔雅》《孟子》,实皆母太宜人所亲授也。”[19]高芳云在《训子语》中便主张学宗儒家,尤好《论语》《小学》[20]191。由此可见,儒家经典著作阅读是孩童所读图书的一大内容。

2.2 庭训格言

清朝女子自幼普遍接受儒家礼法的教育与熏习,为出嫁后相夫教子奠定了基础。与此同时,孩子启蒙教育的核心在于增强儒家道德意识,培养家族认同感和责任感,确保家族和睦与延续,因此《庭训格言》《课子随笔》《课子随笔钞》等家训成为课子读书的重点内容。在此基础上,有的母亲还著述庭训格言类课子作品,如陈尔士《听松楼遗稿·授经偶笔》通篇均是对传统道德的捍卫,提醒子女应当慎戒之事,论及《大雅·板之三章》时铺述“询于刍荛”之义,提醒:“每见汝曹遇事,懵然未尝求问,率意径行,过不自知,是可忧也。”又论及程颐《言箴》时,指其“发明亲切,读者所当详玩”,又谓“伤易伤烦,凡人无日不蹈此咎,在己则躁妄,在事则违忤”,故“我与汝曹当共戒之”[20]481-507。可见《听松楼遗稿·授经偶笔》多为训课子女兼与共勉之语。此外,还有方子耀《寒香阁训子说》、陆佩珍《北堂日训》、陈氏《家训》、陈氏《遗训》、洪氏《家训》、张氏《遗训》、田氏《敬和堂笔训》等庭训格言类课子书[21]。通过这些作品,我们能想象出母亲以近似父亲庭训的口吻对子女耳提面命的情景。

2.3 诗歌吟咏

在清代,母亲常常亲自传授孩子习读经典诗歌作品。《碑传集》记载,陶思永之妻施氏教导八岁的儿子陶愈隆《毛诗》时,为“阐明大义,辨四声叶韵,极于微妙”[22],《毛诗》是鲁国毛亨和赵国毛苌所辑和注的古文《诗》,也就是今流行于世的《诗经》,它是中国诗歌的光辉起点,而施氏自小便教导幼子习读这部经典诗歌总集。有的母亲还自己作诗或与孩子和诗。沈云裳《小壶天课子草》③言:“乙巳夏日纳凉,芙蕖盛开,辰儿诵‘翠盖红妆衣’之句。……遂以荷笔荷盖命题。诗既成,余亦喜,赋二律即用原韵。”[23]作者教子即物赋诗,并在儿子写成诗句后再用原韵和作两首。

时至今日,我们已很难准确获知10件瓷器中孩子们所读的具体书目,但通过对史料的爬梳整理,结合当时社会背景以及清代女性的知识结构,可大胆设想,清代女性以宽严相济、语重心长的诱导方式,陪伴子嗣阅读儒家经典、庭训格言和诗歌吟咏类书籍,在子嗣的知识教育过程中起到不可忽视的作用。

3 瓷器中课读图涌现的原因

随着瓷器工艺和文明发展,从新石器时代至有清一朝,瓷器的装饰图像历经了单一到多样、粗犷至精美、简单的装饰目的到富含寓意的变化过程。有学者指出,器物文化能分离出3个同心圆:核心是意识形态层,第二圈是法律制度层,外围是器物形式层,其中意识形态核心层决定并规范着法律制度层和器物形式层的内涵和形式[24]。笔者以为,瓷器上课读图涌现,传达给我们的文化内涵就是课子读书的重要性,而这既与当时社会大环境重视家庭教育的外因有关,也与女性注重阅读与提升个人修为等内因密不可分。

3.1 清朝女子教育的嬗变

古代对女子教育的重视在清朝达到峰值。纪昀在评价《御定内则衍义》时如此说:“考古西周盛运,化起宫闱。周南始关雎,而桃夭、汉广丕变乎民风。召南始鹊巢,而采蘋、采蘩具娴乎礼教。盖正其家而天下正,天下各正其家而风俗淳美,民物泰平。”[25]显见清朝统治者从“广教化而美风俗”这一出发点而重视女教。正因为有统治者的重视与支持,世人对重视女教便有普遍的认同。蓝鼎元在《鹿洲初集》卷五《女学自序》中谈到:“天下之治在风俗,风俗之正在齐家,齐家之道当自妇人始。”[26]不难看出清代学者重视对妇女施加教化。在这种社会氛围下,清代女子接受教育的途径较为畅通。

3.1.1 接受家庭教育

女子于归前主要由家中父母、兄姐及其他长辈亲自施教,使其得以幼承家训,这是女子教育素养得以养成的根基和基本形式。清世三才女顾端、顾慈、顾蕴的父亲顾光旭“训女如子”“诸女能传其学”[27]。于归后,女子受教场所则由父家延伸至夫家,女子之舅姑、夫君及其他长辈加入到授教者的行列中来,共同承担起教育的任务。前文提及的钱湘“年二十三归赵仁基,始学为词翰。赵授以汉魏、六朝、唐、宋诸诗,口诵心解,无所留滞,先后熟读至二千余首,间尝自为之”[18]。由此可知,钱湘在出阁前随兄长入家塾读书,出嫁后则由丈夫赵仁基向她传授大量诗词。

3.1.2 接受私塾教育

清朝出现男女幼童共塾以及为女子设置的女子私塾。“女子上学之法与男子亦无不同,但均由才学之寡妇或良家妻女作为女先生,每日来到各家,教授各家女子。开始时教《女戒》《孝经》,然后再和男子同样使读《千字文》《百家姓》《四书》等书文。贽仪、束脩之礼亦与男学生相同。”[28]清代刊刻的女子教科书《醒闺编·孝父母》中讲道:“教识字,教读书,普通常识使你知。出束脩,上学堂,银钱出自你爹娘。”[29]可见清朝女子私塾已经出现,并且得到了一定程度的普及。闺塾教育既是家庭教育的铺垫或基础,也是家庭教育的补充或延伸。

自上而下对女教重视的社会氛围,加之多种受教育途径,清朝不少女子受到良好的教育,具备较高的文化知识素养,品性德行亦在受教中得以涵养。由于她们具备较高的教育素养,成为人母之后才有可能承担起督教子女的重任。

3.2 清代女性知识素养的普遍提升

有些女子凭借聪明智慧,进行自主阅读而自学成才。浙江钱塘人赵云岑“有女六人,幼承庭训,自课诗书,月候花时,绣床分咏,有眉山之风”[30]。江苏丹阳农家女贺双卿“生有宿慧……其舅为塾师,邻其室,听之,悉暗记,以女红易诗词诵习之”[31]。苏州沈复之妻陈芸在书簏中得到一本《琵琶行》,依据记诵,逐字辨认,遂开始识字,并且几乎无师自通地学会作诗,吟出“秋侵人影瘦,霜染菊花肥”之句[32]。有学者认为,清代女子在蒙学教育阶段所阅读的书籍,除蒙学教材与女教读物外,还有《诗经》《尚书》《左传》《国语》《史记》《通鉴纪事本末》《楚辞》《文选》《白居易诗》《唐诗三百首》以及其他唐宋诗词选本,这基本构成清代女性启蒙教育的阅读书目,表征了女子接受启蒙教育后可能形成的知识结构[33]。

在良好的受教育环境下,清代许多女子在诗、词、曲、赋等文学体裁和书法绘画、歌舞等方面都接受了良好的教育。乾嘉时期著名女经学家、文学家王照圆,学术成就、文学成就以及在训诂学方面的成就令人瞩目。刘声木在《苌楚斋三笔》中对她进行赞誉:“国朝妇人能诗者不可胜纪,能文者仅数人,若言学问,终当以栖霞郝兰皋主事懿行原配王照圆为最。所撰《列女传补注》八卷、《列仙传校正》二卷,俨然汉学家言。”[34]周作人甚至称王氏为“清代女作家中最可佩服的”[35]。清代著名才女黄媛介“嘉禾人杨世功之配,善诗词,楷书仿黄庭经,十三行,画山水小景,有元人笔致,长安闺秀多师事之”[36]。黄媛介文化造诣颇深,有些家庭延请她为女师,教导女儿。

清代涌现出大批女性文学艺术之才。陈东原在《中国妇女生活史》中指出:“清代学术之盛,为前此所未有,妇女也得沾余泽。文学之盛,为前此所未有。”[37]梁乙真在《中国妇女文学史纲》中亦如是说:“妇学而至清代,可谓盛极,才媛淑女,骈萼连珠,自古妇女作家之众,无有逾于此者矣!”[38]胡文楷在《历代妇女著作考》序言中言及“清代妇人之集,超轶前代,数逾三千”,书中所录妇女从汉魏到近代共4,000多人,而有清一朝女性文人多达3,900多人[39]。

由上可知,清代女性之所以能够教子读书,在于她们有较高的知识素养,具备教子的知识储备与能力。同时,女性知识结构与一般男性读书人的知识结构相比较,最为突出的特点是完全不带有科举考试的功利目的,因此更能体现出为课子做铺垫的特性。

3.3 家庭对女性的文化期望

在选择姻亲时,夫家看重女子是否受过教育。《家训》述及:“昏鲁之人,虽由父不读书,亦有禀母性者。后世结姻,虽不可贪图富贵,然须择诗礼名家。若能并相其女,果秀惠清淑,则善矣。”[40]权威性的家训对“富贵”与“诗礼名家”作出轻重区分,为联姻指明方向:实现两个家族文化的联合与优化。这也可看出受教育的女性肩负着夫家更多的文化期望,在未来抚育孩子中发挥更多的作用。与此同时,教育子女是女性一生中的一项重要内容。清人李晚芳在《女学言行纂》总论中言简意赅地概括女学有“事父母、事舅姑、事夫子、教子女”四道,四者自少至老,“一生之事尽矣”,舍此别无他途。显然,教育子女作为女学四道之一,在女性一生中占据着相当重要的位置。

事实上,清代女性在家庭教育中确实承担了重要责任,这与清代家庭中父亲“外游”和早逝有较大关系。随着科考制度的完善和科考人数的激增,清代士人通过科考获取功名越来越艰难。据统计,科举时代历朝录取进士数在总人口中所占的比重从南宋以来大体呈下降趋势,而生员总数却随社会总人口的增长而成正比例增加[41]。为了功名或谋生,士人外出游学、教馆、游幕、做官等。清代文人外游比其他朝代更普遍,父亲离开家庭长期外游,家中子女的抚养和教育则由母亲来承担。此外,因父亲早逝致寡母抚孤是清代另一种较为突出的社会现象。据徐雁平考证,清代以来与母亲相关的课读图有53种,其中至少有27种反映寡母抚孤,还可再加上桐城文派岭西五家之一的王拯是由其姊抚育,则有28例[42]。笔者通过研究发现一个有趣的现象,清代以家庭课子、教子为题材进行创作的瓷器,主角无一例外都是母亲和孩子;而我国古代读书图临摹的多是男人、文人,附庸和夸大风雅的意图更明显[1],这恰好与图像学理论的观点一致。因此,透过瓷器这一信息载体,印证了在家庭教育中清代女性实际上也满足了家庭对女性的文化期望。

3.4 对母教之功的肯定

从家庭教育角度看,科举考试不仅跟个人命运相关,更是家族改变门第、跻身上流社会的机会,而这便成为家庭教育中鼓励阅读最为直接的动力。史料中不乏有关母亲培育孩子取得进士功名的记载。昆山顾氏出身大家,祖上多为进士出身,位至高官,她的兄弟顾炎武是明末清初三大家之一,顾氏嫁入徐家后,相夫教子,夫逝后,她担起教育四子的重任,史载“所读书背诵、复校问大义,夜分必察其读何书、何所语”[43]。在顾氏严格督促下,昆山四子中长子徐乾学考中康熙元年(1662)探花,次子徐元文中顺治十六年(1659)状元,三子徐秉义中康熙十二年(1673)探花,四子徐亮采为监生。在魏象枢所写《诰封徐母顾太夫人神道碑》碑文中有甚高评价:“内则既闲,母仪斯在。一经教子,胜金满籯。”[44]在重视女教、女性又肩负社会及家庭育儿期待的社会氛围中,清代女性担负起课子育儿责任。在她们良好的教育下,子女往往取得不错的成绩。《清史稿》记载了10位知识素养较高母亲培育的儿子取得进士功名的案例[45]14020-14029。可以说,清代女性在家学的最初培育中贡献颇多。这得到了当朝统治者的肯定。康熙帝在评价张廷玉有所成就的原因时对左右说:“张廷玉兄弟,母教之有素,不独父训也!”[45]14022很多孩子成年成为国之重臣、学者文人之后,对母亲的教育深怀感恩。西南大儒郑珍在母亲黎氏去世后,在守墓期间回忆母亲生前言行,以母亲口吻记下母亲生前的教诲,凡68条,编成《母教录》,彰显对母亲教育的感恩之情。清代著名经学家、文学家洪亮吉,六岁丧父,自小母亲蒋宜人督课甚严,常常孤灯下一边纺线,一边陪伴他读书至天亮。洪亮吉取得功名后,自绘《机声灯影图》,还把少年词集取名为《机声灯影集》,以追思母亲的教诲与激励[46]。不少人根据切身体会撰文,如张惠言《先祖姚事略》、恽敬《亡妻陈孺人权厝志》、陆继辂《先太孺人年谱》、董士锡《林太孺人墓碣》、张琦《亡室汤孺人行略》,表达对家庭教育中母教之功的褒奖和深切的敬意。如上所述,不难理解,清代绘有课读图的瓷器虽然主要是实用器具,但却具有丰富的文化内涵,很好地体现和诠释了当时重视母教、肯定母教之功的教化思想,可谓达到了善与美、形与神的统一。

4 启示

4.1 重拾中华文化脉络,继承古代优秀阅读精神

清代瓷器中课读图以原生态的内容,一定程度上反映出社会历史情境及时代价值判断,具有典型的文化样本价值。它的涌现让我们清晰地一睹清人重学尚读的基本镜像,体悟母教文化的实践向度。家庭是第一所学校,家长是第一任老师。课子成才,必从孩童时抓起,这已成为共识。课读图的教化作用是不可低估的,这种“风雅祖述,前薪后火,息息相继”的信念,形成了中国文化绵绵瓜瓞的深厚根基。习近平总书记指出:“中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。”正因为如此,深入挖掘课子读书的历史及图像资料,借鉴前人家庭阅读经验,对于弘扬良好家风、培养家庭浓厚阅读氛围,具有特别重要的意义。世易时移,虽然古代家教中的阅读思想和方法,并不完全适应当今社会现状,但古人教子读书时以身作则的态度、读书明理的情怀,仍然值得我们继承和发扬。总而言之,以清代瓷器所绘课读图为视角,研究古代家庭阅读,重拾中华文化传承脉络,继承古代优秀阅读精神,并探寻其中具有现代价值的部分,赋予新时代的内涵,将对今天的家庭阅读产生积极作用,是重建中国文化自信的重要一环。

4.2 启发图书馆界在家庭阅读推广中精准发力

《全民阅读促进条例》第三章“重点群体阅读保障”明确提出国家鼓励开展学龄前儿童的家庭阅读、亲子阅读等,鼓励有条件的公共图书馆提供便利条件。那么,在“倡导全民阅读,建设书香社会”过程中,公共图书馆在开展家庭阅读推广时如何精准发力?这是图书馆人值得探讨的问题。研究清代瓷器所绘课读图,延伸探讨清代母教文化,有一定启发意义。比如,公共图书馆可考虑开设妈妈课堂或组织妈妈沙龙,指导妈妈们掌握科学的家庭阅读方法,以课读图为引导,提倡陪伴阅读,提升家庭阅读环境布置品味;有条件的图书馆可尝试开辟“家庭阅读角”,提供适合亲子共读的雅致场所和优质图书资源,并定期开展主题新颖、形式多样的家庭推广活动;充分挖掘器物文化内涵,开发绘有课读图的瓷器等文创产品,用富有文化内涵的美物来“润物无声”,在享受美的同时,引导经典阅读,构建家庭优质阅读环境等。综上所述,不论古往今来,

亦或横贯中西,阅读的益处都是显而易见的。图书馆作为承载全民阅读的重要载体,在推动全民阅读的现实作用上要比以往更为重要。家庭是社会的细胞,全民阅读离不开家庭的参与和支持。“书香社会”的建设,需要无数“书香家庭”的汇聚,需要无数图书馆积极参与赋能,让更多的人享受阅读的乐趣,享受书香社会的芬芳。

注 释

①图片出自叶佩兰《瓷壶藏珍》,上海辞书出版社2008年版。

②该罐打捞于福建平潭海中。

③该本扉页题《绿窗吟稿附壶天课子草》,目录题《小壶天课子草》,因此《清闺秀艺文略》《历代妇女著作考》均著录此书为《壶天课子草》。作者沈云裳,《清人诗文集总目提要》误作沈云棠。