“新冠肺炎”与“COVID-19”

——新发疫病定名的一些思考

曹 婧 一

(齐齐哈尔大学 国际教育学院, 黑龙江 齐齐哈尔 161006)

2019年底新型冠状病毒肆虐中华大地。全国人民在中国共产党的正确领导下,采取有效措施积极应对,有效地控制了疫情,并取得了阶段性胜利,受到世界卫生组织及各国领袖和人民的高度评价。回首中国人民抗疫历程,关于病毒命名方面,新发疫病和相关医学术语不断涌现、急速传播、递更流行。这不禁让人深入思考新疫病命名的规律和原则问题。

一、新疫病名称的确立及命名原则

(一)“新冠肺炎”的确立

从2019年底新型冠状病毒感染的肺炎进入公众的视线开始到现在,这种新发疫病被赋予了许多名字,如“新型冠状病毒感染的肺炎”“新型冠状病毒肺炎”“新冠肺炎”“武汉肺炎”“中国肺炎”“武肺”“新肺”“Novel Coronavirus Pneumonia”(简称NCP)以及世卫组织确立的“COVID-19”等。

从疫情开始到2020年1月底,由于媒体对疫情的大量报道以及民众交流的需要,而“新型冠状病毒感染(的)肺炎”术语过长,且暂时没有确立简称,使得人们对疫病权威简称有迫切的需求,选定或创造权威简称的问题亟待解决。1月28日,刘丹青在今日语言学公众号上发表《“新冠肺炎”——一个呼之欲出的简称》,提出在众多现有的新疫病的名称中,“新冠肺炎”无论在使用频率和范围上,还是在准确性和经济性上都最具优势,并预言“新冠肺炎”将会成为新疫病的权威简称。

2月8日,国家卫健委新闻发言人宋树立在新闻发布会上通报,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制成员决定,将新型冠状病毒感染的肺炎暂命名为“新型冠状病毒肺炎”,英文名为“Novel Coronavirus Pneumonia”,简称“新冠肺炎”,英文简称NCP[1]。

2月11日,世界卫生组织总干事谭德赛宣布,新型冠状病毒感染的肺炎将正式被命名为“2019冠状病毒病(COVID-19)”。其中,“CO”代表Corona(冠状),“VI”代表Virus(病毒),“D”代表Disease(疾病),“19”代表疾病发现的年份2019年。[2]至此,新型冠状病毒感染的肺炎在国内和国外都有了官方的简称。

(二)疾病命名原则

1.个体创造和社会认同的协合原则

纵观词汇发展的历史,任何一个名称的确立都是个体创造和社会认同的协合统一。面对新出现的事物,每个人、每个民族对其进行范畴化的视角都不尽相同,新发传染病的命名也是如此。“鼠疫”命名凸显了宿主和致病源头,“天花”命名则是依据后遗症特征,“中东呼吸综合征”突出了病症特征,“寨卡疫病”是因暴发地点而定名,而“1918西班牙大流感”不仅有流行病暴发地点,而且还强调了流感暴发的时间。

新冠疫情产生之初,媒体每日都对疫情进展进行播报,医学专家也通过各种媒体向公众普及与疫病相关的医学知识,以及疫病防控的有效措施。由此人们对于疫病的了解越来越专业化,对于疫情的认知越来越深入,疫病进而出现了很多新名称。按照出现时间的先后顺序为:“新型冠状病毒感染(的)肺炎”“新型冠状病毒肺炎”“新冠肺炎”“武汉肺炎”“中国肺炎”“武肺”“新肺”以及世卫组织确立的“COVID-19”等。这些名称都有理据性,且各有千秋。

最先出现的名称——“新型冠状病毒感染(的)肺炎”处在人们刚刚接触疫病,刚刚发现其致病病毒为一种“新型冠状病毒”的时候。那时,人们对疫病的病因、症状、传播途径等知之甚少,所以命名格外谨慎。

随着人们对疫病认识的深入,疫名使用频率的增加,名字过长显然已经不适应记忆、交流、传播。包括语言学家在内的社会各界人士纷纷提出了创建疫病权威简称的必要性和紧迫性。经过一段时间的抗疫斗争,以及国内外医学科研工作者的不懈努力实验、分析、探索和研究,人们逐渐确定了疫病的一些基本性质,基本掌握了疫病的病因、传播途径、症状等。在此基础上,我们也积累了一定的疫病防控经验,不断更新测试、诊疗方案。在如此程度的认知经验的基础上,我们有信心对最初冗长的全称进行科学、准确、经济的缩减。由此媒体中接连产生了一大批简称。

在权威简称的确立过程中,一个最重要的标准就是使用频率。使用频率高的名称体现了社会认同程度高,因此也就比较倾向于被选定为权威简称。笔者统计了从疫病暴发至2020年2月14日止搜狗网站中上述各种新冠肺炎疫病的使用频率。其中,“新冠肺炎”使用频率高达35 246 783例,是使用频率最高的疫病名称。因而“新冠肺炎”最终成为疫病在国内最终的权威简称。

一般来讲,一个新的权威名称的产生,开始于个体的创造。每个人对于概念的识解和创造都不尽相同,但是在现实中,一些人就某一概念的识解与创造会不谋而合,因此他们会在一种名称上达成共识。当一个权威名称没有产生之前,由不同群体创造的名称会各有特色。大多数情况下,高频使用的名称,最有可能成为权威名称。尽管如此,虽然权威名称最终由民众选定,但是还是要得到政府或语言管理部门的认定和宣布,才能实现。

2.占位和相对不可更易性原则

在众多新名称“逐鹿争雄”的过程中,权威名称被认定的时效也是十分重要的。一个名称首先被认定为权威名称,其他名称便没有了机会。而且权威名称一旦被认定,在相当一段时期内,是不可更易的。笔者认为这是新起名称的相对不可更易性。

尽管名称有一定的稳固性,但是在历史长河中,随着人们对于事物/事情认识的不断变化,名字也可以发生一些改变。尽管如此,名称改变的速度一般较慢,名称改变的难度也较大。譬如在中国医学史上,天花最初被称作“虏疮”“豌豆疮”,指单一的天花疾病;宋金元时,天花混同于麻疹、水痘等其他出疹性疾病,被称作“疮疹”“痘疹”;明代时,诸出疹性疾病不再混淆,于是天花的名称改为“痘疮”“痘症”;清代时,才出现天花这一名称。[3]我国古代文献中并未提及“百日咳”这一病名,但并非没有此病,只是将其相关论述分散地记录于咳嗽症候中。中医学对百日咳的认识已历千年,早在《黄帝内经》中就有相似症状记载,明代孙一奎《赤水玄珠》首次以其咳嗽特征而定称,名为“顿嗽”。近现代诸多医家提出,百日咳首见于明代寇平《全幼心鉴》。[4]上述病名变化的历史表明,从整个历史发展过程来看,病名会因人们对疾病认识和研究的不断加深而改变。但是从语言系统和语言交流的稳固性来看,病名不会随便更易,病名在相当长的一段时期,还是较为稳定的,因此病名具有相对不可更易性。

我们要表达的新概念、新事件、新思想、新感受需要有一个语言外壳,而这个外壳的选择要依据占位原则,即众多竞争的新名称中,哪个抢先占据了概念的位置,与概念匹配,哪个就获得了占位。已经占位的概念在相当长的一段时期内具有不可更易性,保证了概念指称的稳定性和交流的顺畅。抢先占位的名称不一定是最音律和谐的、最有理据的、最经济的,但是一旦占位,便在公众心理形成了先入为主的权威地位,形成了群体共识。

一般来讲,一种得到公认的新名称会使用相当长的一段时期,甚至永久。在后来的语言的使用中,如果出现更音律和谐、更具理据性和更经济的形式,抑或政府的干预修正病名,权威名称就有可能被取代,但是被取代的过程也是非常艰难的、渐进的,甚至可能会有反复。

比如“非典”,虽然包括钟南山院士在内的很多医学界专家以及大多数语言学家都觉得这个名称定名不够严谨、不科学、区别性差、理据性差、容易造成误导[5],但是时至今日,“非典”相比于其他描述2003年疫病的名称(如“SARS”“非典型肺炎”“严重急性呼吸综合征”等名称),仍旧是使用频率最高的疫病名称。[6]564曾有人指出,“非典”其实没有区分度。作为“非典型肺炎”的缩略语,“非典”可以进一步组成“非典疫情”“非典时期、非典经济”等词组。除医学领域外,在语言学领域中,还有“非典主语”“非典宾语”和“非典论元”[7]等词组。此时“非典”指“非典型”,并非“非典型肺炎”,因此作修饰语的“非典”不一定专指“非典型肺炎”。所以“非典”一词是个多义词,区分度差,易造成歧义,并不是一个好的病名。

2003年11月,当非典疫情暴发时,由于人们对新疫病的认识有局限,草率地创造了“非典”一词,使得“非典”最早占位,且在2003年抗击非典疫情期间高频、广泛使用,所以“非典”抢先在人们心里占据了重要的位置,形成集体意识。以至于现在一提起“非典”,极少人会识解为其他,多数人都理解为“非典型肺炎”。非典之后,尽管医学专家、语言学家都不止一次试图纠正这一名称,而且世界卫生组织也于2003年3月15日确立“Severe Acute Respiratory Syndrome(简称SARS)”为“非典”在世界范围内的官方名称和医学领域标准术语[8],但是到目前为止,无论在学术领域还是生活交流中,中国人还是最认同“非典”一词。不仅如此,在世界范围内,“非典”的使用频率也仅次于“Severe Acute Respiratory Syndrome”和“SARS”,具有相当大的认同度和影响力。[6]566这与“非典”一词先入为主的占位有重要关系。在世界卫生组织给非典确立官方名称的时候,“非典”一词已经在汉语词汇系统中成功占位,并广泛使用。所以尽管世卫组织的名称更权威、更科学、更有强制使用力,但是仍然难于改变中国人对“非典”一词认同和广泛使用。

名称本无优劣之分,民众也不会强制要求名称一定具有理据性。人们只需要在新思想、新概念出现的时候,用一个语言外壳及时地将其包裹,使得这个新思想、新概念得以成功地指称,并及时地服务于语言的交流和传播即可。因此,在新名称产生的时候,第一时间占位,是非常重要的。

在一个词群内部,占位往往体现在某个下位词对上位词的占位。非典型肺炎(Atypical Pneumonias)是早在20世纪30年代就产生的医学术语(其所指有异于2003年的非典)[9],而在“非典”产生以前,“非典型”作为修饰语,已经较广泛地使用了。如“非典型兔瘟”“非典型川崎病”“非典型尿路感染”“非典型新城疫”等。

2003年“非典”一词出现,它本指“非典型肺炎”,后来取而代之。在“非典型XX”词群(表示一种特征不突出、不典型、边缘化事物/状况)内部,“非典型肺炎”本为一个具态的下位词,但是在“非典期间”,它却强占了一切通指普遍的、抽象的具有“非典型、边缘化、特征不突出”性质的上位词修饰语——“非典型”的位置,进而简化为“非典”。尽管占位打破了语言系统的规律性、没有理据性,但是一旦占位产生,就难以更易。

3.疾病名称的本土化与国际化并存原则

为了研究之便,文章所谓的“本土名称”和“国际名称”限于医学领域。“本土名称”是创立于一个国家或地域的,得到该国家或者该地域广泛认同并大量使用的疾病名称,即本土的俗称。与其相对,国际名称是指世界卫生组织官宣的、符合医学术语规范的疾病名称。它主要用于医学领域的教育、宣传、研究和实践活动中,是国际通用、医学领域唯一认定的、业已通过官方宣布的权威且规范的术语。

鉴于使用人群和语言的差别,本土名称和国际名称不一定要一方取代另一方,一般都是长期并存,应用于不同的语域。本土名称和国际名称的对接,是指在本土名称和国际名称都已确立了自己地位之后,为了更广泛地交流,以及消除由区域名称差异带来的交流障碍,而产生的本土名称国际化和国际名称本土化的对接现象。在理论上讲,对接包括名称输入和输出两种过程。

“非典”的对接过程发现,其实对接有明显的输入和输出过程:

本土名称输出:非典型肺炎→非典→Atypical Pneumonia。

国际名称输入:Severe Acute Respiratory Syndrome→SARS→萨斯(音义)。

相类似地,“新冠肺炎”也经历了如上两个过程,但是目前“新冠肺炎”的本土名称输出过程中还没有出现音译的汉语词。对中国人来说,世界卫生组织官宣的疫病名称COVID-19很难实现国际名称输入。因为COVID-19很难在翻译过程中实现与意合的中文对接。因而在本土名称输出的最后一步,至今还是空位,如下所示为“新冠肺炎”本土名输出与国际名输入过程:

本土名称输出:新型冠状病毒感染(的)肺炎→新型冠状病毒肺炎→新冠肺炎→Novel Coronavirus Pneumonia→NCP→COVID-19[官方更名]。

国际名称输入:Coronavirus Disease 2019→COVID-19→[空位]。

据新华网2月22日报,国家卫健委21日发布《关于修订新型冠状病毒肺炎英文命名事宜的通知》,决定将“新型冠状病毒肺炎”英文名称修订为“COVID-19”,与世界卫生组织命名保持一致,中文名称保持不变。[10]这表明,“新型冠状病毒肺炎”的本土名称输出失败,“Novel Coronavirus Pneumonia”英文简称“NCP”,直接被世卫组织的医学术语“COVID-19”取代。这体现出中国政府在医学术语制定方面积极与世卫组织和医学专业术语系统对接。主动放弃本土名称,求得新发传染病命名的国际化和专业化。同时也说明在命名过程中政府的人为干预也可以改变名称。

3月中旬起,海外疫情愈来愈严重,世界各国对疫情的关注持续升温。世卫组织官宣的疫病名称COVID-19和2019-nCoV/Coronavirus在世界各国、各民族间大量、广泛传播,相继出现了各种语言的音译形式。COVID-19在土耳其语拼写为“Kovid-19”,意大利语、西班牙语和俄语直接使用“COVID-19”形式。2019-nCoV/Coronavirus俄语拼写为“коронавирус”,蒙古语也拼写为“коронавирус”,波兰语拼写为“koronawirus”。这些音译词充分体现了COVID-19和2019-nCoV/Coronavirus在各国的本土化结果。

二、疫病定名的国际化、专业化趋势

通过对“非典”和“新冠肺炎”两次疫病定名过程的比较,我们发现:总体而言,中国对疫病的定名还是有向国际化、医学专业化命名范式靠拢的倾向的。

“非典”定名的理据性很差,后多为人诟病。因为“非典”一名基本没有体现出疫病的致病病毒和病症,也没有体现出疫病的暴发地点和暴发时间,而上述四个因素曾是国际上命名新疫病的重要根据。在国际上或医学专业领域,对于新疫病的命名往往依据致病病毒、症状、疾病类属以及暴发地点、暴发时间等特征因素来命名。

新疫病的名称一般都会在上述特征中占据一个或几个特征而得名。如“埃博拉疫病”“克山(心肌)病”“西尼罗河热”“寨卡病毒感染的疾病”是依据暴发地点而定名的。“中东呼吸综合征”也是通过暴发地点命名的,此外“中东呼吸综合征”和“重症急性呼吸综合征”的命名都考虑到了疫病症状,即通过症状的医学类属来描述性命名。“埃博拉疫病”和“寨卡病毒感染的疾病”都提及了致病病毒。相比之下,“非典”的命名毫无医学依据和理据性。以至于现在包括医学工作者在内的各界人士大多对“非典”一名持反对意见。[11]

吸取“非典”命名的经验教训,“新冠肺炎”的命名过程更具理据性,体现了国际化、医学专业化的命名理念和范式。2019年12月疫情开始,我们对新疫病的命名是“新型冠状病毒感染(的)肺炎”,此名着重强调了新型致病病毒——新型冠状病毒。世界上的冠状病毒很多,可以感染人类的冠状病毒有七个。除去新型冠状病毒,即2019-nCov以外,其他六种病毒我们大都接触过,因为感冒多是由这些冠状病毒引起的。[12]2019-nCov与非典病毒SARS-Cov基因组序列80%相似,尽管如此,专家认为他们不是一种病毒。2019-nCov是一种新型的冠状病毒,我们及时对其进行“新型”认定,这是抓住了疫病的一个特征,使得疫病的命名有了理据。此外,我们对于新型冠状病毒的命名也体现了对世界卫生组织命名模式的效仿。

在病毒或疫病前冠以暴发时间,以作区分的命名方式是医学界命名的一种比较突出的范式。同样是冠状病毒感染的肺炎,“非典”“中东呼吸综合征”最初将发现的病毒命名为“SARS-Cov”和“MERS-Cov”,不难发现其名称格式与“2019-nCov”相似,均将致病病毒缀在分隔号之后,唯一的差别就是,新冠病毒的前一部分是暴发时间,而其余两种病毒名称前半部分为疫病的英文缩写。

故而,我们认为:在“新型冠状病毒感染的肺炎”命名过程中,我们的政府和医学工作者积极吸取了“非典”命名不合理的教训,并用国际化、医学专业化、理据化的命名模式引导这次疫病的命名,使得整个命名过程更加科学、严谨,最终规范化、专业化、易于国际化的权威名称“新冠肺炎”(Novel Coronavirus Pneumonia)迅速脱颖而出。可见我们在应对突发传染病中,语言命名服务机制已经开始逐步完善了。

三、中西文化差异——病名 差异不可逾越的鸿沟

(一)中医病名的感受性和西医病名的客观性

世界上存在诸多文化群体,语言随着文化群体的不同而有差异。[13]命名最能体现出民族之间文化差异。同一种疾病,在不同的文化中,会被冠以不同的名称。

中西方文化的差异,致使中西医在理论体系、思维方式、认知方法、价值取向、行为规范、诊疗模式乃至审美意蕴等多方面存在明显差异。[14]2中医学是在中国传统文化土壤中形成并发展起来的医学体系,它以元气论为哲学基础,认为生命的物质基础是气。[15]274坚持整体论,运用宏观系统辩证的方法,从整体的、连续的、运动的角度来研究生命和疾病,通过“望闻问切”四诊法来收集生命的信息,以扶正祛邪、调节平衡的观点来治病救人。[14]2西医学是以文艺复兴以来的原子论哲学为基础的,运用解剖分析的方法,把整体的人分解为各个部分、系统、器官、组织细胞而至分子,从而对人体内部各个层次的形态结构具有了深入的认识。[15]273因此西医是从局部的、间隔的、静止的角度分析人体的结构和功能,准确找准病因、病理和病灶。西医学和自然科学紧密结合,遵循“征服自然”的思维,存在着明显的欲凌驾于自然规律之上、想要支配自然界的倾向。[14]2

在元气论哲学思想的指导下,中医病名讲求“天人合一、物我一体”,疫病命名源于主观感受,名字带有强烈的感受性。雷翔麟曾指出,传统中医负责任的对象是病人而非疾病本身的定义。与此相对,现代西医的命名多立足于疾病的致病原和类属。

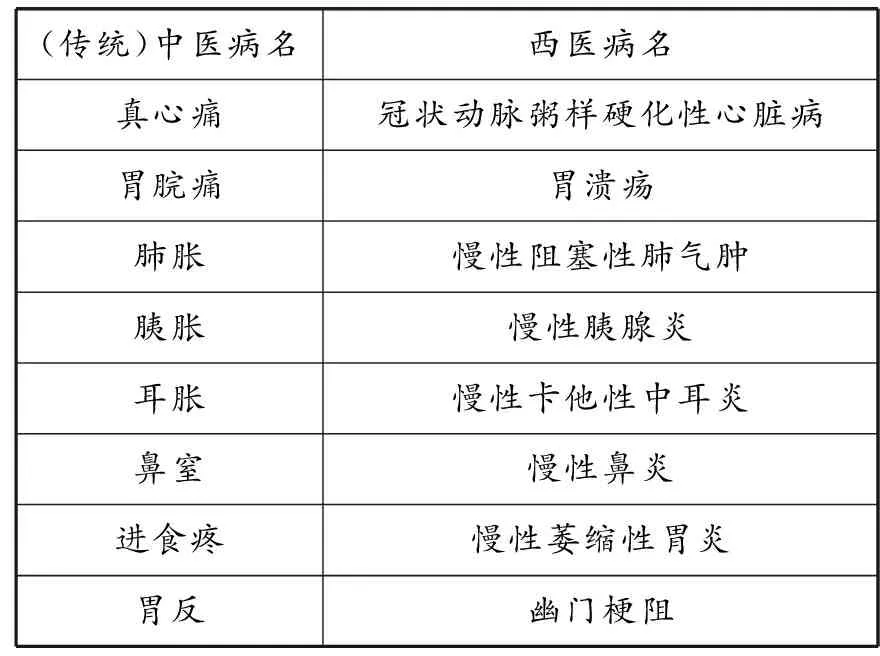

表1 中西病名对照表

在表1中可见,中医病名体现了患者的主观感受,是因发病感受而得名。相比而言,西医病名不但指出了发病部位,而且确定了疾病的归属及致病原理。“中医着眼于人体疾病症状之消除,而非病名之精确认定;但西医却着重于对病名的统一与精确定义,‘一病有一病之原’,是不能随意解释的。”“若以今日西医的疾病分类的观点(现今的疾病概念也大多是西方的)来检视,传统医学之分类方式既粗糙又不精确。”[16]57

(二)疾病命名的传统范式和科学范式

中西医产生之初,有诸多相似性,譬如都源于巫术,都经历了经验医学阶段等。13世纪以前中医处于世界领先地位,远超西医。[14]9然而中西医学理念不同:中医重传承,而西医重革新。在西医革新的历程中,西医不断引进自然科学的先进技术,自然科学突飞猛进的发展也带动了西医的飞速发展。17世纪显微镜的发明,使科学分析的手段更进一步。显微镜在医学上的使用,帮助人们看到细菌和病毒,有人曾说“细菌征服了人类的卫生”。[17]85-108从此,显微解剖学以及细胞学说和微生物学说应运而生,加上科学家对病原微生物的观察和研究,有力地推动了医学的发展。[15]273西方医学在科技的帮助下很快走上了实验科学、实证研究之路。而中医仍旧抱着“尊经崇古”的思想,继承古代医学经验,反对创新和改革,最终导致近代中医落后于西方。

中西方医学的理论基础和主导思想都不相同,对于疾病命名也有很大的差异。在显微镜发现以前,中西方对于传染病的理解有限,对于致病菌和病毒更是没有概念。所以这一时期,对于疾病的命名流于感受性和意象性。如中国对“天花”的命名,体现了中国人对于天花后遗症的深刻印象,而“天”也带有很强的天命色彩。“痄腮”的病名形象地体现了对于发病部位的病症的深刻感受,同时字音也反映出腮肿胀的形象。古代西方疾病命名也是如此,“黑死病”体现了病症特征和人们对于疫病的恐惧,“麻风病”不仅表现了病状和后遗症,更在命名中表现了人们对病症的厌恶。

随着现代医学地位的确立,人们对医学科学的认识愈加深入、广泛。人们对病名的定名也逐步向专业化、科学化靠拢,而非用感受和意象来描述病名。如今新疾病命名时,人们更多依据国际社会和医学学术领域公认的定名标准进行定名。而在定名中,考虑最多的是疾病的致病源、症状和西医类属。

(三)“求同存异”——中西医结合共谋发展

现在的中国医学界,存在中医、西医两套术语。在学术研究和国际交流中,医生和医学研究者力求采用国际通行的规范术语。而在国内,为了普及医学知识、传播疾病预防和治疗经验,往往更倾向于使用没有本土文化障碍的中医术语。

在近代中西医融合过程中,中国人对于西医的优势和效果极其推崇。近现代中医落后于西医的一个原因是中医少有一个自然科学的文化背景。在近代中国,随着人们对西方医学的服膺和效仿,知识人士开始越来越多地关注西洋学问的制度和方法,并尝试运用于改造传统,直接带来的思想史后果,便是传统思维方式的变革。[15]269所以近代以来,病名发生了很大的变动。一方面国人积极引介西医病名和术语,逐渐建构西医的体系和治疗范式。另一方面中医病名也不断修正以与西医病名对接。可以看到,现在很多病名带有中西医结合的特色。中医将发烧视为“热”,而西医视为“炎”。古代中医中,“痨”是疾病的一大类型,相当于西医的结核菌感染的疾病,所以传统中医以“痨”归类的疾病都可以翻译为“结核病”。

中国现代医学是中医科学化、用西医改革自身的过程,中医积极地与西医融合,中西医结合发挥各自的长处,才能促进医学向更好的方向发展。